【保存版】気象予報士は本当に稼げる!?資格の価値とおすすめ就職先10選!

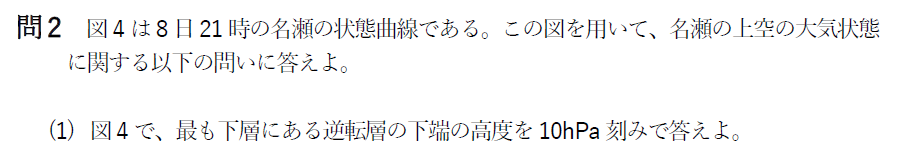

問1

気象業務支援センター

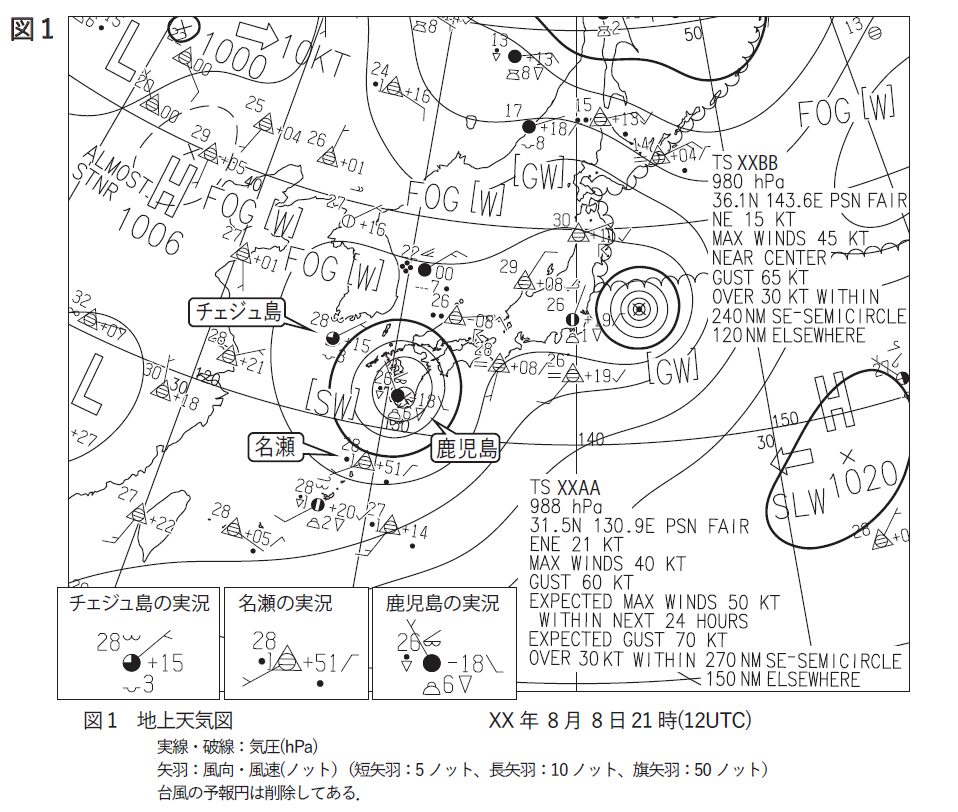

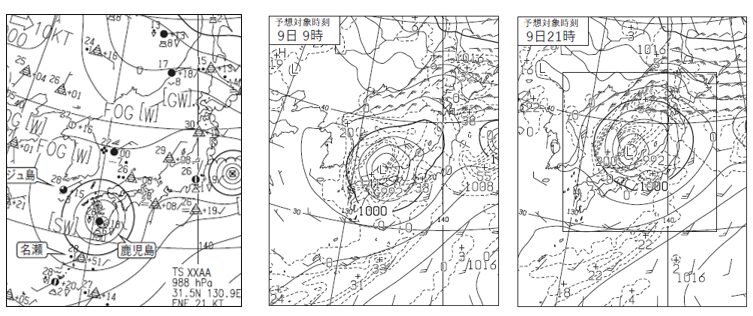

問1(1) 地上天気図

早速、問1の(1)から問題を解いていきましょう。

まず、図1の地上天気図を見ます。

気象業務支援センター

九州南部を見ると、中心気圧988hPaの①-の台風第AA号があり、②21ノットで③東北東へ進んでいます。

台風には最大風速から3段階の強さの基準「強い」、「非常に強い」、「猛烈な」があります。

今回の台風は強いの基準64ノット未満なので「ー」となりますね。

①からいきなりーが答え?と思われつい何か書きたくなった方もおられるかもしれませんが、基本事項なのでしっかり覚えておきましょう。

つぎに、この台風は今後、24時間以内に温帯低気圧に変わる見込みで最大風速は今後24時間以内に④50ノットに達すると予想され、「SW」の⑤海上暴風警報が発表されています。

台風AA号に近い鹿児島では、⑥弱いしゅう雨を観測し、チェジュ島の天気は⑦晴れ。

また名瀬の現在天気によると観測前⑧1時間以内に雨がありましたが、観測時には止んでいることもわかります。

このあたりもしっかり復習辞典を勉強している方なら、全問完答できたはず。

完答できなかった方は復習しておくようにしましょうね。

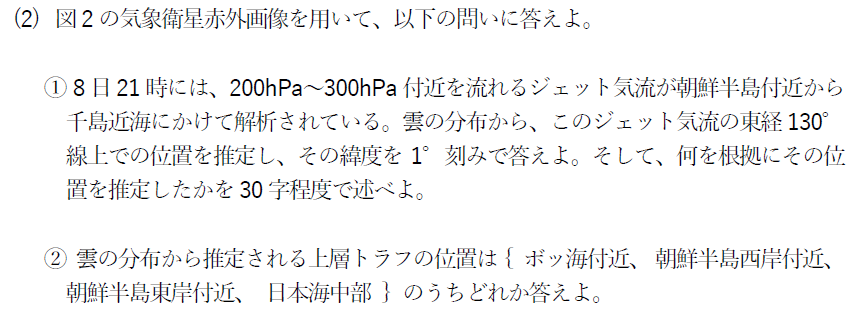

問1(2) 気象衛星画像

問1の(2)です。

気象業務支援センター

問1の(2)の①です。

まず、気象衛星画像を確認してみましょう。

気象業務支援センター

問題文にジェット気流が朝鮮半島から千島近海にかけて解析されているとあるので、その付近を見てみると、筋状の雲を確認することができます。

この筋状の雲は、Ciストリークと呼ばれるもので、ジェット気流などの上層の流れに沿って見られ、上層のトラフに対応し高気圧性曲率をもつことが特徴的です。

Ciストリーク、頭からぱっとでてきたでしょうか。

この筋状の雲の縁と緯度130°の交点を読み取れば答えを導くことができますね。

北緯は43(42、44)°

根拠は「台風の北にある雲域の北縁に見られるCiストリーク(細長い筋状の上層雲)があるため。」となります。

問1の(2)の②です。

Ciストリークは上層のトラフに対応して高気圧性曲率をもつ雲です。

つまり、トラフの東側にCiストリークが発生するはずです。

気象業務支援センター

雲から推定される上層のトラフは「朝鮮半島西岸付近」となります。

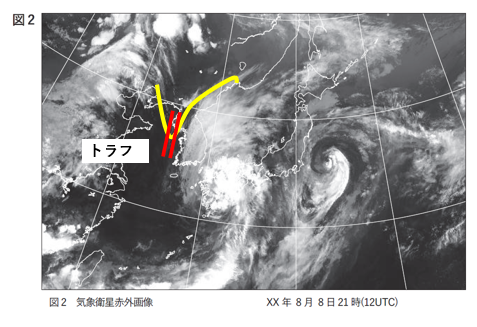

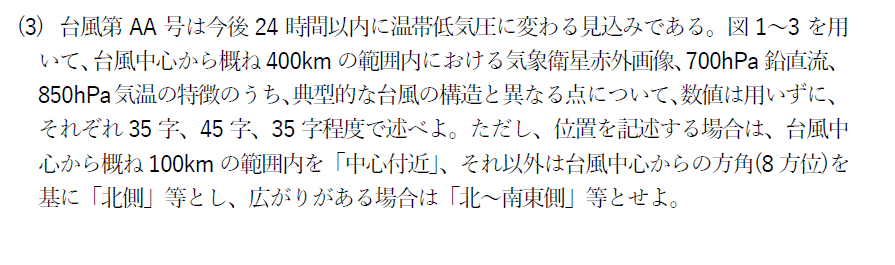

問1(3) 台風の構造

問1の(3)です。

気象業務支援センター

この問題でポイントになりそうなのは、典型的な台風の構造と異なる点というところです。

形状、鉛直流、気温で典型的な台風の特徴というのはなんでしょうか。

まずこれがわかってないと答えを出すのは難しいかもしれませんね。

一般的に台風というのは、同心円状に対流雲があり、中心付近に強い上昇流、暖気核があるという構造を持ちます。

【5分で読める!】台風とは何か?仕組み・発生メカニズムを図解でわかりやすく解説!

これらを頭の片隅において、図を見てみましょう。

まず赤外画像から。

気象業務支援センター

台風の中心から概ね400kmの範囲内を青丸で囲ってみました。

白く発達した対流雲がどこにあるかですが、中心付近と北から東にかけて広がっていることがわかりますね。

その他は雲がほとんど見られません。

典型的な台風である、同心円状とは異なるため、この部分を記載すればよいことがわかります。

答えは「発達した対流雲域は中心付近と北~東側に偏り、その他の領域にはほぼない。」となります。

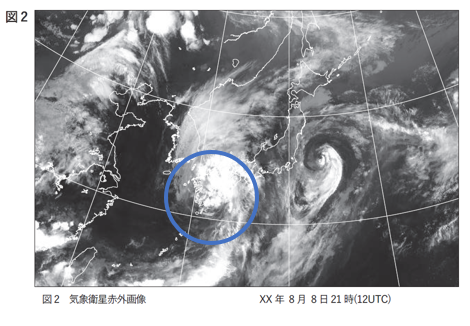

次に鉛直流。

気象業務支援センター

先ほどと同様に、850hPaでの概ね400km範囲内を青丸で囲っています。

700hPaでの上昇流の極値がどこにあるか探してみます。

すると-99hPa/hというのが中心の北東側に確認することができますね。

極値のある北東から南東にかけては斜線の上昇流が広がっていますが、反対に北西から南西にかけては下降流となっています。

典型的な台風との違いはこの点です。

よって700hPa鉛直流の答えは「上昇流の極大点は中心付近ではなく北東側にあり、南西~北西側は主に下降流となっている。」となります。

最後に気温について。

これも同じ図から読み取ることができます。

典型的な台風の特徴は中心付近に暖気核があることでした。

高温域がどこにあるか場所を確認してみましょう。

図をみると、中心の東側には「W」と記載された高温域、北から西側には「C」と記載された低温域を読み取ることができますね。

範囲内全てが高温域ではなく、低温域がある。この点が典型的な台風とは異なります。

つまり850hPa気温の答えは「高温域は中心付近ではなく東側にあり、西から北側には低温域が見られる。」となります。

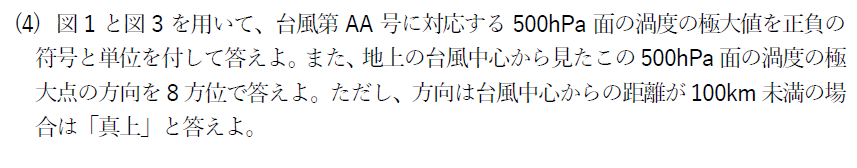

問1(4) 渦度の極大値

問1の(4)です。

気象業務支援センター

渦度の極大値を読み取ります。

気象業務支援センター

台風中心は九州の南、鹿児島付近にありましたので、その付近を見ると北側に渦度の極大値を確認することができます。

渦度の極大値は+195×106/s。

また、地上の台風中心から見た方角は「北西」ですね。

渦度は符号と単位に気を付けて、方角は定規を使って読み取れば答えにたどりつくことができます。

このあたりは、実際に手を動かして確認してみてくださいね。

【5分で読める!】気象予報士実技試験での定規の使い方!効率よく問題を解く方法をご紹介!

問2

気象業務支援センター

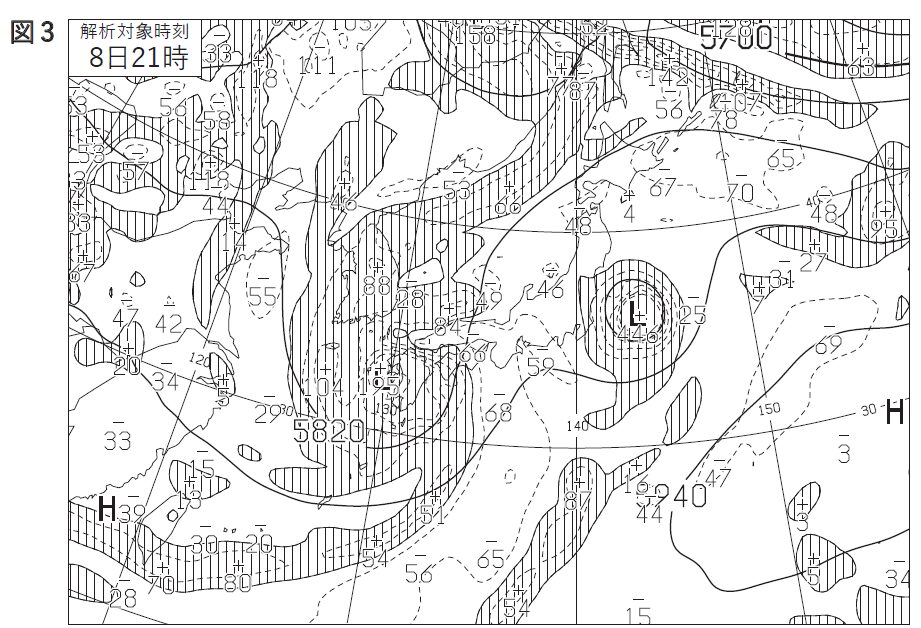

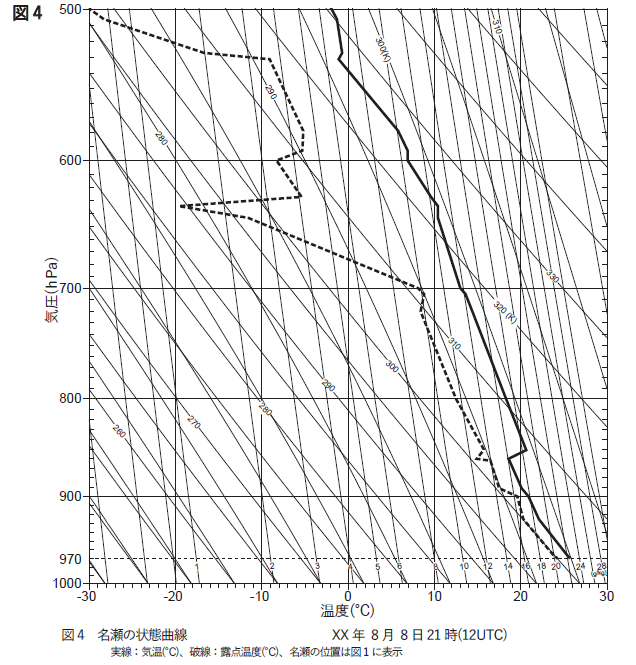

問2(1) 逆転層の高度

問2の(1)です。

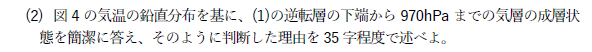

名瀬の状態曲線を確認してみましょう。

気象業務支援センター

最も下層にある逆転層というのは状態曲線からすぐわかります。

明らかに高度とともに気温が上昇しているところがありますね。

下端の高度は860hPaです。

問2(2) 気層の成層状態

問2の(2)です。

気象業務支援センター

860hPaから970hPaまでの状態曲線を見てみましょう。

気温の傾きは乾燥断熱減率よりも小さく湿潤断熱減率よりは大きくなっていますね。

この状態は条件付き不安定と呼ばれるものです。

大気安定度の考え方が不安な方はこちらを確認してみてください。

【5分で読める!】大気の安定度とは何か?仕組みと考え方を図解で気象予報士がわかりやすく解説!

判断理由としては「気層の気温減率は乾燥断熱減率より小さく、湿潤断熱減率より大きいため。」となります。

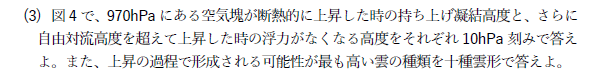

問2(3) 空気塊の高度

問2の(3)です。

気象業務支援センター

持ち上げ凝結高度、平衡高度を求める問題です。

気象業務支援センター

それぞれの高度について名瀬の状態曲線に追記してみました。

下層の黄色のラインが持ち上げ凝結高度、上層の黄色のラインが自由対流高度を越えて浮力がなくなる平衡高度になります。

それぞれの高度は950hPa、850(860)hPaです。

また上昇の過程で形成されるのは下層の対流雲で、高度があまり高くない雲。

それは積雲(層積雲)です。

今回のような、エマグラムを用いた高度の読み取り問題は気象予報士試験では毎回のように出題されます。

考え方や高度の出し方を理解できていない方はこちらの記事で勉強しておくようにしましょう。

【5分で読める!】エマグラムとは何か?気象予報士試験のための読み方・使い方を図解でわかりやすく解説!

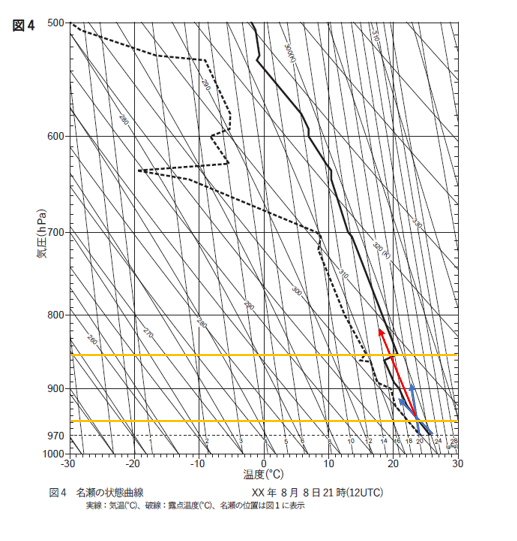

問3

気象業務支援センター

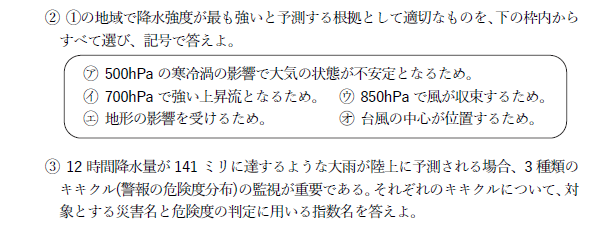

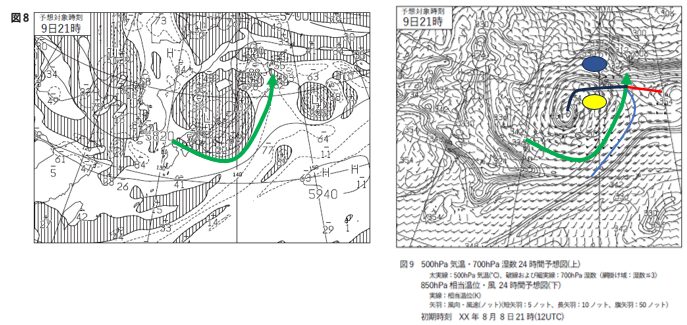

問3(1) 台風の移動予想

問3の(1)です。

気象業務支援センター

初期時刻、12時間後、24時間後の地上天気図を左から並べています。

まず移動方向についてですが、初期時刻から12時間後は①北北東、12時間後から24時間後は②北東ですね。

またそれぞれの移動距離を測ると約300海里と約180海里。

速度に直すと③20(25)ノット、④15ノットとなります。

1つ1つ焦らず慎重に計算していくようにしましょう。

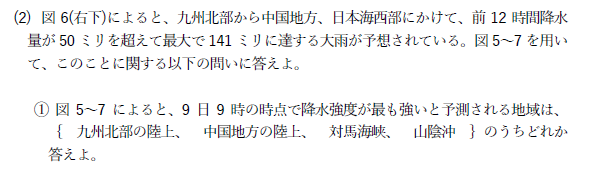

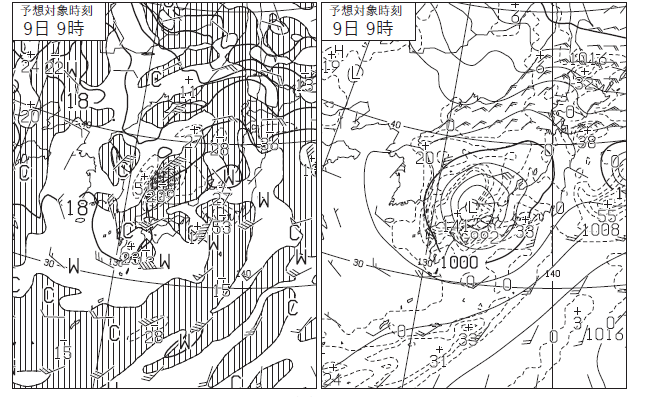

問3(2) 大雨の予想

問3の(2)です。

気象業務支援センター

まず問3の(2)の①です。

降水強度の強さに関する問題です。

気象業務支援センター

まず降水が起こるための条件としては上昇流があることが必要になります。

【5分で読める!】雨とは何か?仕組み・発生メカニズムを図解でわかりやすく解説!

700hPaの上昇流域を確認すると山陰沖に-209hPa/hの極大値を確認することができます。

対馬海峡や中国陸上にも上昇流は確認できますが、これほどの大きな値は確認することはできません。

気象業務支援センター

また、850hPaの相当温位と風分布の図を確認すると、上昇流に影響するポイントを見つけることができます。

それは、山陰沖で風が収束していること。

これにより強い上昇流が生まれることにつながります。

これらを考慮すると降水強度がもっとも強いと予測されるのは山陰沖となります。

問3の(2)の②です。

①の考察から、強い上昇流と風の収束が強い降水強度に影響を及ぼしていることがわかりました。

山陰沖ですので地形は関係ありませんし、寒冷渦も直接降水強度には関係ありません。

台風が中心でなくとも降水は強まる可能性はありますのでこれも対象外となります。

よって答えは(イ)、(ウ)です。

問3の(2)の③です。

この問題にあるキキクルは最近気象予報士試験では登場頻度が多くなりました。

災害名や指数についてもよく出題されますのでセットで確実に覚えておくことをおすすめします。

土砂災害は土壌雨量指数、浸水害は表面雨量指数、洪水災害は流域雨量指数、表面雨量指数です。

問3(3) 台風から温帯低気圧

問3の(3)です。

気象業務支援センター

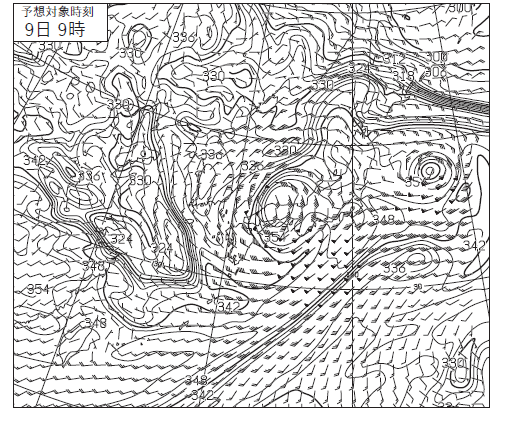

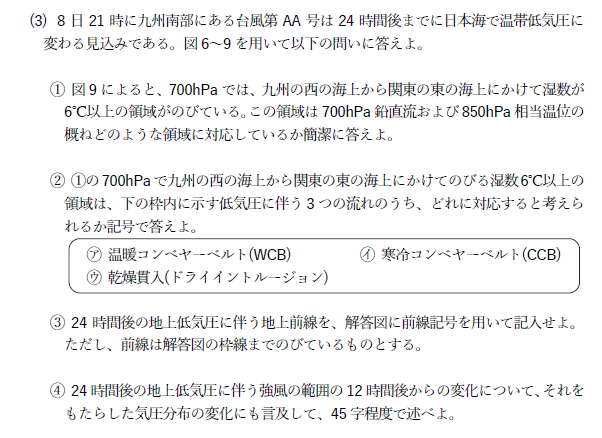

問3の(3)の①です。

この問題では湿数と鉛直流、相当温位の対応を確認していきます。

気象業務支援センター

九州の西の海上から、関東の東の海上にかけては湿数6℃以上の領域が広がっています。

まず鉛直流について見ていきましょう。

気象業務支援センター

鉛直流は同じ時間帯の700hPa天気図にて確認することができます。

いかがでしょう。

九州の西の海上から、関東の東の海上にかけては斜線の上昇流がほとんどなく、概ね下降流であることがわかります。

つまり700hPaでの鉛直流は下降流。

次に相当温位です。

台風のある日本海中部では354K以上となる高相当温位を確認することができます。

そこから南に行くにつれ、徐々に相当温位は小さくなっていますね。

九州の西の海上から、関東の東の海上にかけての領域はこの相対的に小さい領域に位置していますので、850hPa相当温位の答えは「相対的な低相当温位域」となります。

問3の(3)の②です。

問題にあるコンベアーベルトというのは大気の流れのことです。

相当温位の高い空気が流れ込んできている領域に対応していれば温暖コンベアーベルト。

主に前線の南側から北に向かう流れのことです。

逆に、相当温位の低い空気が流れ込んできている領域に対応していれば、寒冷コンベアーベルトでこれは温暖前線の北から南に向かう流れのこと。

そして乾燥貫入。

これは低気圧近傍の下層に下降してくるきわめて乾燥した空気の流れを指します。

それぞれの意味がわかれば、答えは出ますね。

九州の西の海上から、関東の東の海上にかけては、湿数の大きい非常に乾燥した空気の流れとなっていますので答えは「ウ」です。

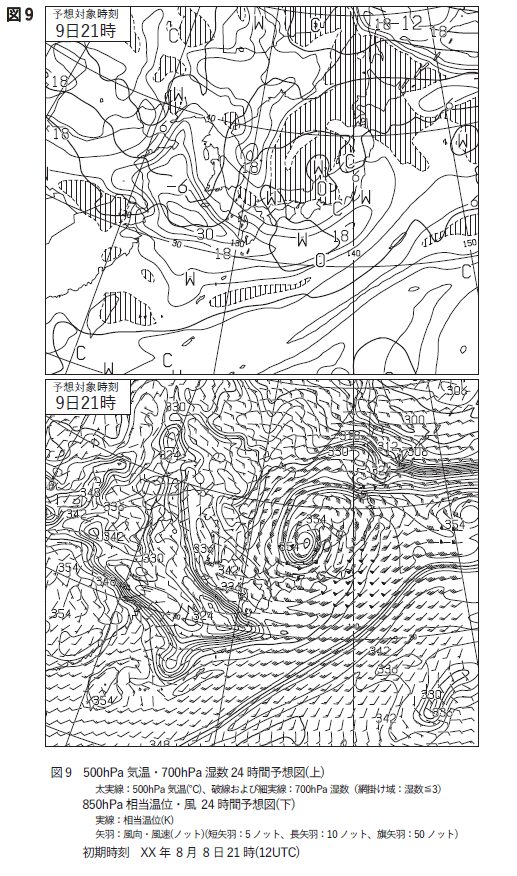

問3の(3)の③です。

台風が温帯低気圧に変化し、前線ができるということは暖気と寒気がぶつかる状態がおきていることを意味します。

その境界に前線ができることになります。

【5分で読める!】温帯低気圧とは何か?仕組み・前線・天気の変化を図解でわかりやすく解説!

この点を抑えて問題を解いていきましょう。

気象業務支援センター

まず前線が閉塞しているかどうかを確認します。

500hPaから強風軸を見つけ、低気圧中心がどこにあるかを見ます。

今回であれば中心は緑線の強風軸の北に位置していますので閉塞しているということが言えますね。

次に、相当温位集中帯の南縁にそって、中心から線を伸ばしていきます。

強風軸との交点が閉塞点。

そこから先は温暖前線となります。

また、閉塞前線での前面、後面での気温を確認すると後面の方が高いことがわかりますので、今回の前線は温暖型閉塞前線であることもわかります。

あとは、風向のシア、地上天気図の気圧の谷を確認し、滑らかに線をつなげば解答のようになります。

寒冷前線が難しいですが、風向のシアと降水域も考慮しながら線を伸ばしていくことが正解への近道になろうかと考えます。

気象業務支援センター

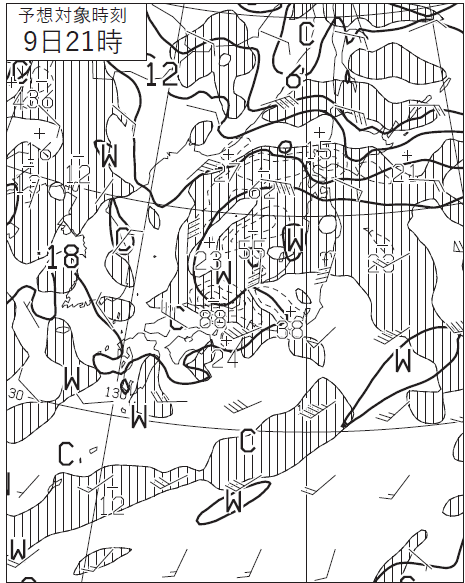

問3の(3)の④です。

強風域の変化について読み取ります。

問題文にもありますが、気圧分布の変化について触れるのを忘れないようにしましょう。

気象業務支援センター

12時間後、24時間後の地上天気図を左から並べています。

気圧分布に着目すると、12時間後では中心の北東側で等圧線が広くなっているところが確認できます。

一方24時間後では等圧線の間隔が狭くなり気圧傾度が大きくなっていますね。

この影響で、強風域が北東側にかけて広がっていることもわかります。

③で考察した閉塞前線というワードを用いると、「閉塞前線の北側で気圧傾度が急になり、地上低気圧の中心の北東側に強風の範囲が広がる。」となります。

解答のポイントは気圧傾度の大小、北東側への強風域の広がりです。

例えば「閉塞前線の北側」は「低気圧中心の北東側」、「気圧傾度が急」というのは「気圧傾度が大きくなる」などの表現に置き換えても正答の範囲内と考えます。

解答に必要なワードが入っているか問題文をよく見て確認していくようにしましょう。

問4

気象業務支援センター

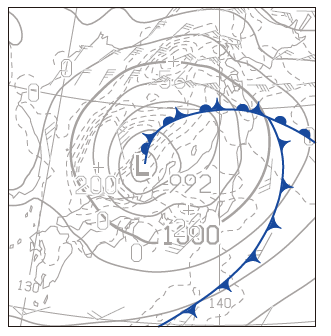

問4(1) 等温線の解析

問4の(1)です。

26℃の等温線の解析です。

気象業務支援センター

等温線を記入する際は必ず通るはずのところを細切れに直線で書いてみることでイメージをつかみやすくなります。

解答は一本の実線で、周りの等温線の温度を考えると、必ず26℃の等温線が通るところは上図となることが推測できます。

左下からのスタートは難しいので、温度の勾配が明瞭な真ん中の上から考えていくとわかりやすいかもしれませんね。

もし時間があれば気温の記載している地点のそれぞれの地点を直線で結び、その割合を見て線を引くとより正確です。

例えばスタート地点の263と249を直線で結び、260はどこかなといった具合に。

あとは直線を滑らかにつなげは答えとなります。

気象業務支援センター

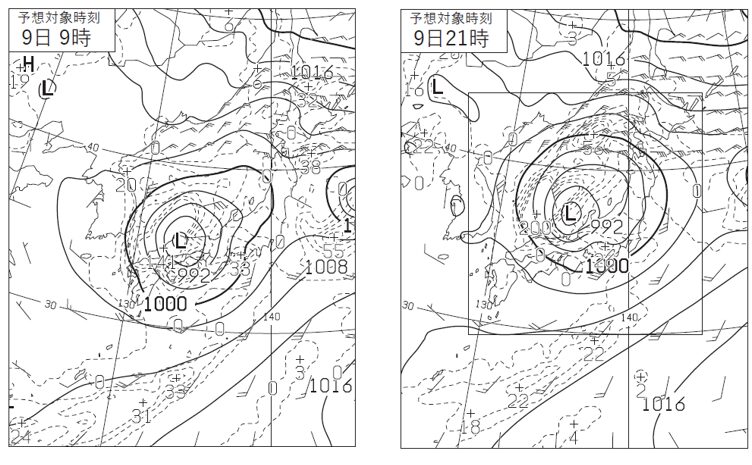

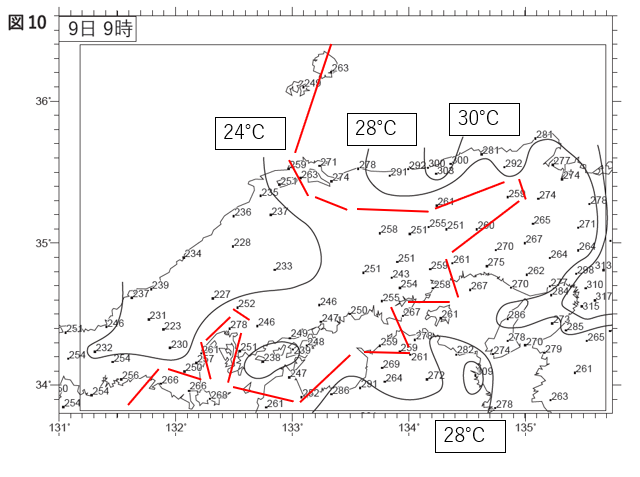

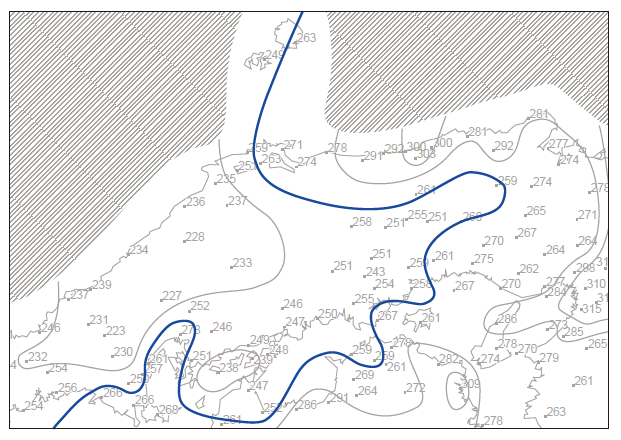

問4(2) シアーライン

問4の(2)です。

気象業務支援センター

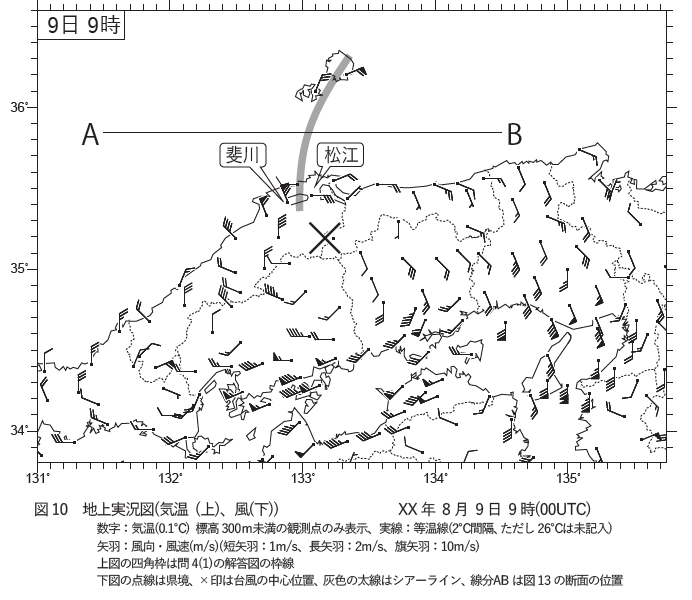

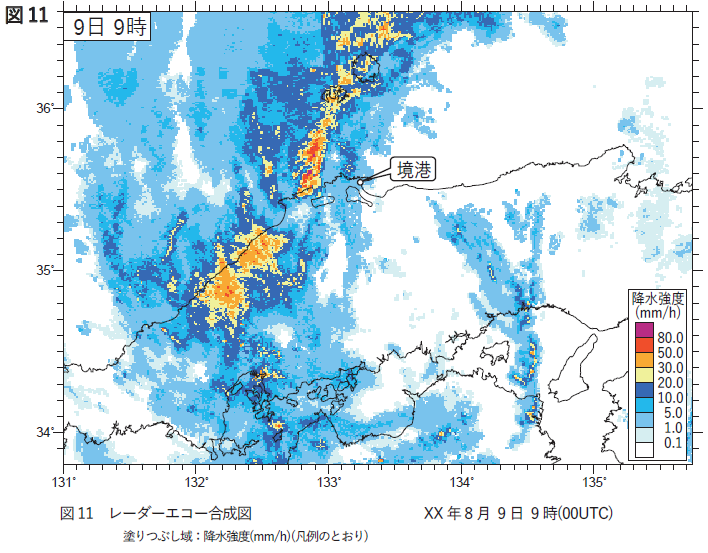

問4の(2)の①ではシアーラインと降水強度の位置関係について読み取ります。

気象業務支援センター

シアーラインは斐川と松江を通る太実線で記載されています。

エコーとの位置関係の対応はどうでしょう。

トレーシングペーパーでシアーラインを転記してエコー図に重ねてみるとわかりますが、降水強度20mm/h以上のエコーはシアーラインのやや西側に位置していることがわかります。

よって答えは「シアーラインに沿ってその西側に降水強度20mm/h以上のエコーが分布している。」となります。

問4の(2)の②です。

シアーラインを挟む東西での地上風と気温についてです。

まず地上風から。

気象業務支援センター

シアーラインの東西をみると、松江で東よりの風、斐川では北よりの風となっていることがわかりますね。

これはシアーライン付近で風が収束していることを意味します。

地上風の答えは「シアーラインの東側は東よりの風、西側は北よりの風で、シアーライン付近で風が収束している。」となります。

次に地上気温です。

気象業務支援センター

シアーライン付近はちょうど26℃の等温線が通るあたりとなっています。

気温はシアーラインの東側では西側に比べて高温。

またシアーライン付近で温度傾度が大きくなっていることも読み取れますね。

つまり地上気温は「シアーラインの東側は西側に比べて気温が高く、シアーライン付近で温度傾度が大きい」となります。

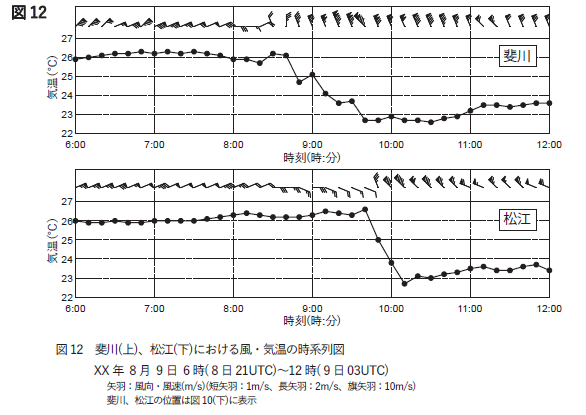

問4の(2)の③です。

シアーラインの通過時刻を考えます。

気象業務支援センター

通過時刻を判断する要素は風向です。

斐川、松江共、東よりの風が北よりの風になっているところが明瞭ですね。

その時刻が通過時刻となります。

斐川は8時30分、松江は9時50分です。

次に速度ですが、斐川と松江間の距離が15kmと問題文に記載があります。

この15kmを進む時間は1時間20分。

つまり速度=15/(8/6)≒11km/hとなります。

問4の(2)の④です。

20mm/h以上の降水強度のある地点から境港までの距離は定規で測るとおよそ28km。

この距離をシアーラインは11kmで東進するので、かかる時間=28/11=≒2.5時間。

スタートは9時でしたので、2.5時間後は11時30分となります。

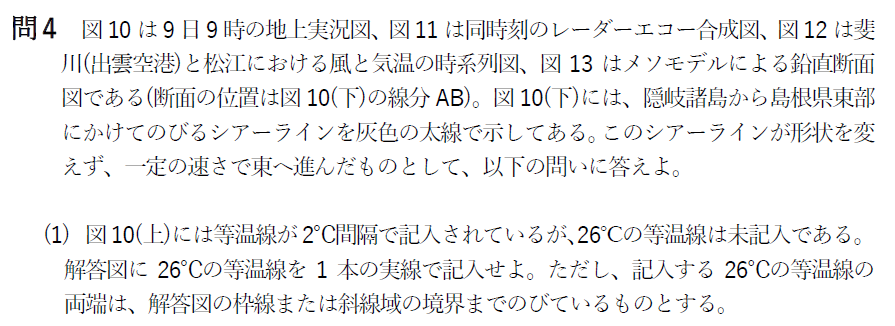

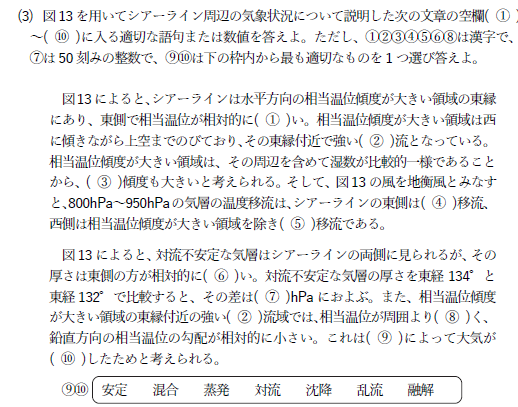

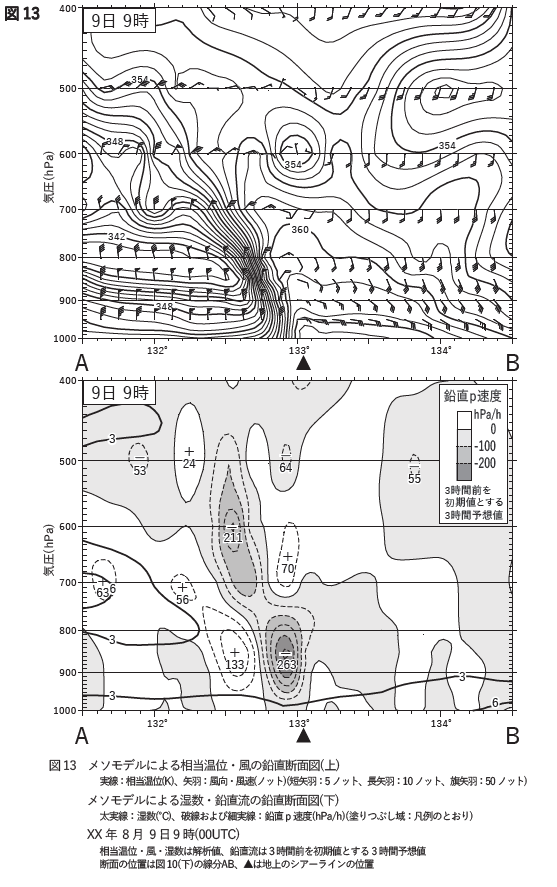

問4(3) シアーライン周辺の気象状況

問4の(3)です。

気象業務支援センター

穴埋め問題ですね。

気象業務支援センター

図13によると、シアーラインは水平方向の相当温位傾度の大きい領域の東側にあり、東側で相当温位は相対的に①高いですね。

相当温位傾度が大きい領域は西に傾きながら上空まで伸びており、その東縁付近で強い②上昇流となっています。

これは-211hPa/hや-263hPaなどの極値があるのですぐわかるはずです。

相当温位傾度の高い領域は湿数が比較的一様であることから、③温度傾度も大きいと考えられます。

800hPaから950hPaの気層の温度移流は東側で④暖気移流、西側で⑤寒気移流です。

相当温位が上空に向かって小さくなる対流不安定な層はシアーラインの東側の方が相対的に⑥厚いですね。

その厚さを東経134°と東経132°で比較するとそれぞれ500hPaと200hPaなのでその差は⑦300hPaに及びます。

相当温位傾度の大きい東縁付近の上昇流域では、相当温位が周囲より⑧高く、鉛直方向の相当温位の勾配が相対的に小さいです。

これは⑨対流によって大気が⑩混合されたためと考えられます。

問4(4) 災害をもたらす大気現象

問4の(4)です。

気象業務支援センター

気象警報の対象となる大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮です。

このうち災害をもたらす大気現象は大雨、大雪、暴風、暴風雪。

台風の時期には雪は関係しないため、暴風が解答に記載すべき大気現象となります。

また境港付近の上陸でシアーラインと周辺の気象現象は9時の時点と変化はしないということが記載されています。

注意すべきはシアーライン通過後の北よりの風。

斐川では通過後に40m/s以上の非常に強い北よりの風が確認されており、この風が昼前から昼過ぎに境港にも吹くことが予想されます。

これらをまとめると答えは「シアーライン通過後の北よりの非常に強い風。」となります。

まとめ

皆さんお疲れさまでしたー!

今回は台風についての問題が出題されました。

記述や読み取り、作図もまんべんなく出題され問題量も多く、台風の基本的な構造などをよく理解していないと、最初から最後まで完答するのはなかなか大変だったのではと思います。

ただ問4などは比較的簡単に解ける問題も多かったので、最初にこの問題に解いて最初に戻るというも有効な作戦の1つだったかもしれません。

これからは、その時々の受験回で最短で解ききる方法を見極める力も必要になってくるかもしれませんね。

【5分で読める!】気象予報士実技試験の突破のカギは時間配分にあり!完全完答のコツをご紹介!

最後までお読みいただきありがとうございます!

このブログは私の経験もふまえ、独学で勉強していく方の「悩みを少しでも減らしたい」という思いを解消すべく、全て手作業で時間をかけ作成しております。

少しでも役に立った、今後も継続してほしい、また読みたいと感じられる方がおられましたら是非codocから投げ銭という形で応援してください!

あなたの応援が次のコンテンツを生み出す力になっています。