【保存版】気象予報士は本当に稼げる!?資格の価値とおすすめ就職先10選!

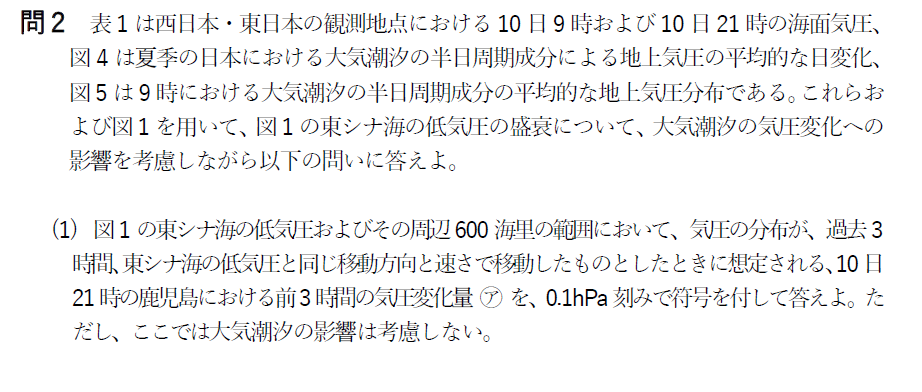

問1

気象業務支援センター

問1(1) 地上天気図

早速、問1の(1)から問題を解いていきましょう。

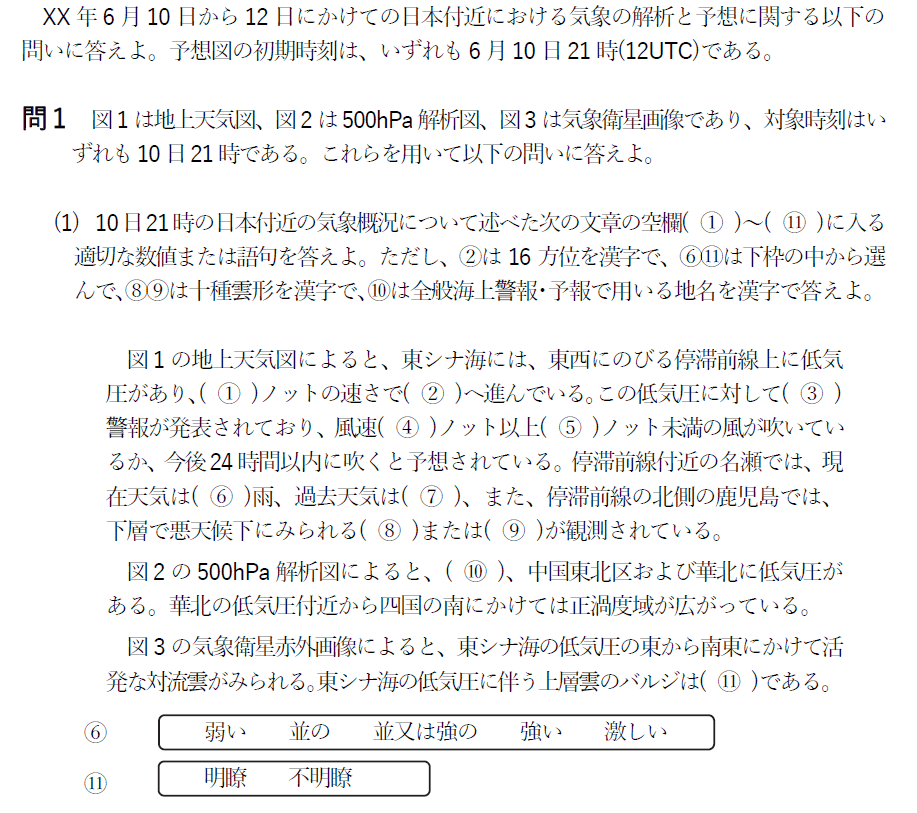

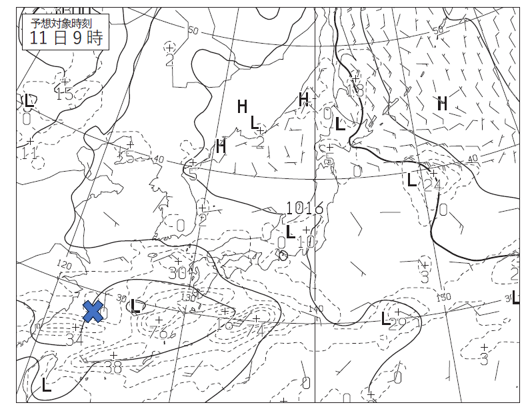

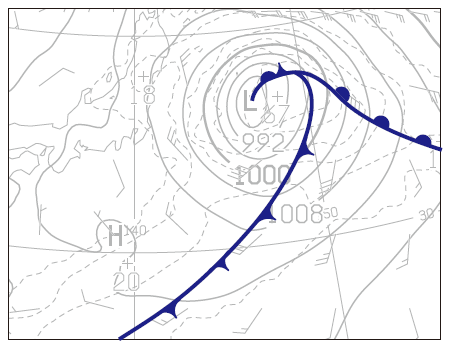

まず、図1の地上天気図を見ます。

気象業務支援センター

東シナ海には東西に延びる停滞前線上に低気圧があり①15ノットの速さで、②東北東へ進んでいます。

この低気圧に対しては「GW」の③海上強風警報が発表されており、風速④34ノット以上⑤48ノット未満の風が吹いているか今後24時間以内に吹くと予想されています。

停滞前線付近の名瀬では、現在天気は⑥弱い雨、過去天気は⑦雨。

停滞前線の北側の鹿児島では下層で悪天候下に見られる⑧層雲、⑨積雲が観測されています。

気象業務支援センター

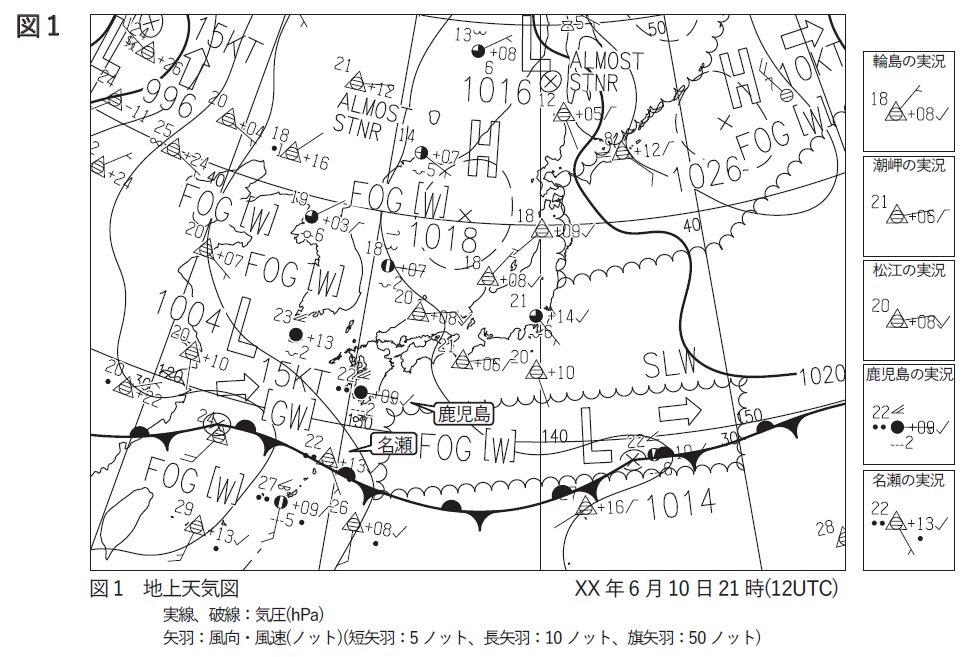

500hPa解析図によると、⑩沿海州、中国東北区および華北に低気圧があります。

沿海州や中国東北区などの場所はよく出題されます。

日本周辺の地名については確認しておくようにしましょう。

【5分で読める!】気象予報士試験に頻出の日本&日本周辺の地名を一気に整理!

気象業務支援センター

赤外画像を見ると東シナ海の低気圧の東から南東にかけて活発な対流雲が見られます。

東シナ海の低気圧に伴う高気圧性曲率をもつ上層雲のバルジは⑪不明瞭ですね。

【5分で読める!】温帯低気圧とは何か?仕組み・前線・天気の変化を図解でわかりやすく解説!

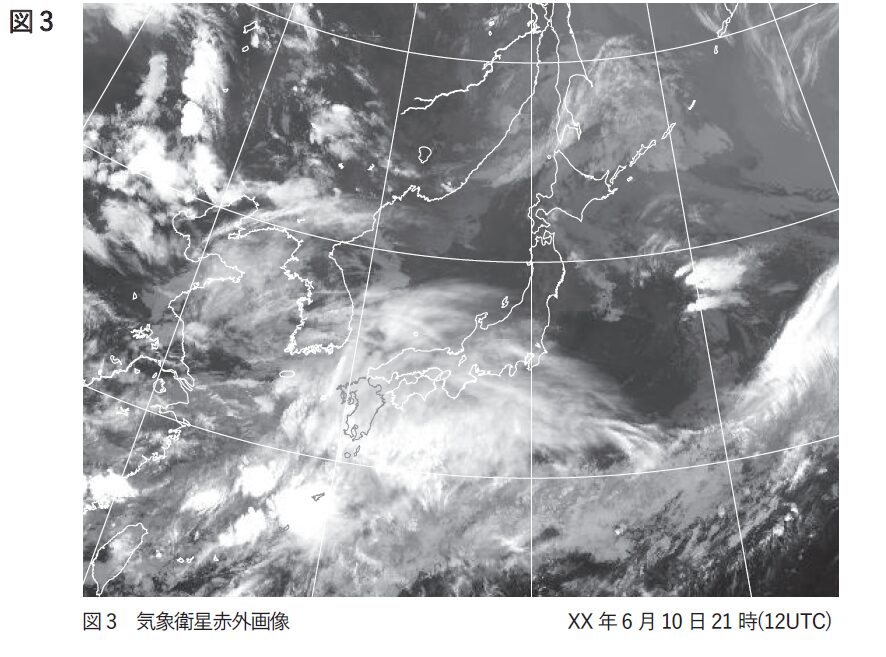

問1(2) 晴天域と渦度との対応

問1の(2)です。

気象業務支援センター

北緯34°東経146°付近というのは、赤外画像で見ると暗く、雲のない領域です。

晴天域ですね。

500hPa天気図で対応する領域を確認すると、負渦度移流域となっていることがわかります。

負渦度移流域は下降流に対応するところになりますので、下層では晴天となります。

答えは「負の渦度移流が見られるところ。」となります。

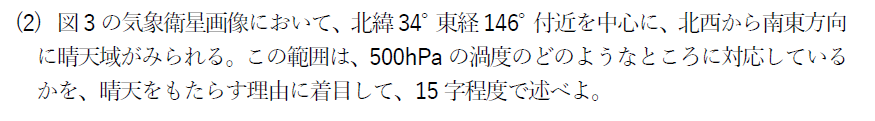

問2

気象業務支援センター

問2(1) 鹿児島での気圧変化量

問2の(1)です。

鹿児島での前3時間の気圧変化量を求めます。

ここでの前3時間の気圧変化量は実況図の+0.9hPaではないことに注意しましょう。

気象業務支援センター

この問題を言い換えると、鹿児島を挟む1012hPa及び1016hPaの位置が、低気圧と同じ速度、方向で進んできたとき、鹿児島での気圧の変化量はいくらか?という問題になります。

まず時間を3時間巻き戻したときの鹿児島の気圧は、1016hPaの等圧線が近くにあるため、3時間後の気圧よりは高くなっているはずです。

つまり前3時間の気圧変化量はマイナスになるはずですね。

ではどれくらいマイナスになるか。

これを出すためには低気圧の速度15ノットが必要になります。

3時間で45海里移動するため、1016hPaの等圧線が21時よりも鹿児島に45海里近づいているはずですね。

鹿児島を挟む気圧差は4hPaでその距離は青線にそって定規で測り計算すると約320海里。

つまり、45海里というのは0.6(0.5)hPaですよね。

よって符号をつけまとめると(ア)は-0.6(0.5)hPaとなります。

問2(2) 海面気圧の変化

問2の(2)です。

気象業務支援センター

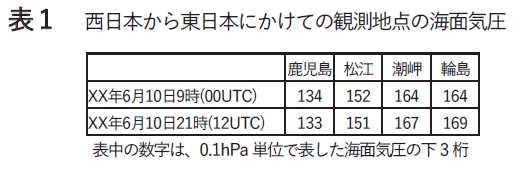

穴埋め問題です。

気象業務支援センター

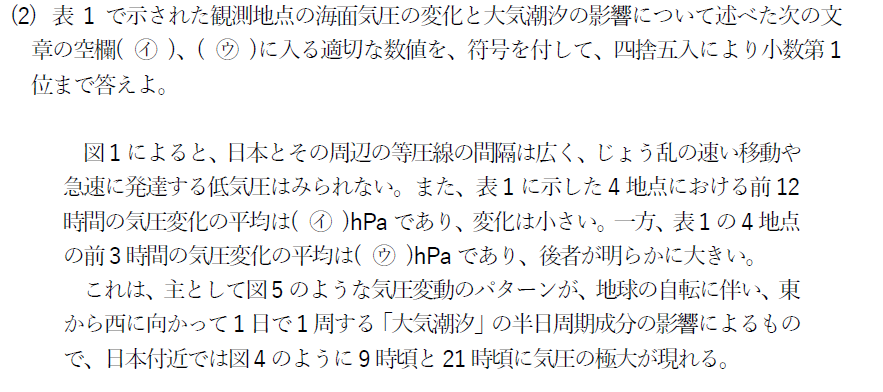

まず表1に示した4地点における前12時間の気圧変化の平均はそれぞれの気圧を足して4で割れば求めることができますね。

計算の際の注意点として表1は0.1hPa単位で表した海面気圧の下3桁を表していることと、気圧が小さくなっている場合はマイナス、大きくなっている場合はプラスの符号をわすれないこと。

また小数第一までで解答することも注意点ですね。

これらは、問題をよく読まないと確実に間違えますので気を付けたいところです。

気圧変化の平均=(-0.1-0.1+0.3+0.5)/4=+0.15≒+0.2。

よって(イ)は+0.2hPaとなります。

一方で4地点の前3時間前の気圧変化量は図1の地上天気図から鹿児島は+0.9、松江は+0.8、潮岬は+0.6、輪島は+0.8。

先ほどと同様に平均を求めると、気圧変化の平均=(+0.9+0.8+0.6+0.8)/4=0.775≒0.8

よって(ウ)は+0.8hPaとなり後者の方が明らかに大きくなります。

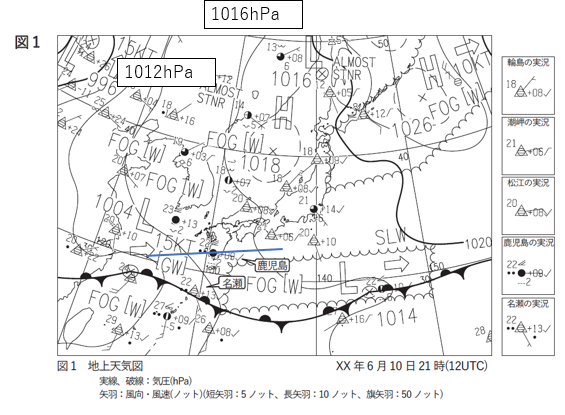

問2(3) 低気圧の盛衰

問2の(3)です。

気象業務支援センター

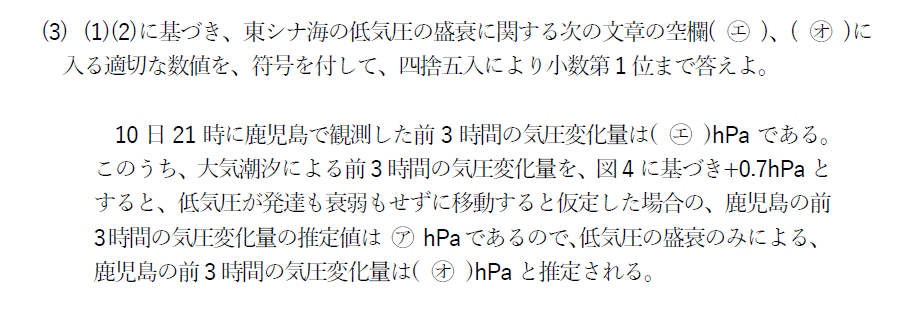

東シナ海の盛衰に関しての問題です。

10日21時に鹿児島で観測した前3時間の気圧変化量は図1の実況図から(エ)+0.9hPaです。

気象業務支援センター

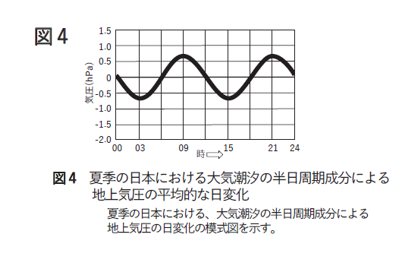

このうち大気潮汐による前3時間の気圧変化量を図4に基づき+0.7hPaとすると、+0.2hPaが鹿児島での大気潮汐を除く気圧変化量となります。

つまり西から東に移動する低気圧の移動のみによる気圧変化量と低気圧の盛衰による気圧変化量の合計が+0.2hPaというわけです。

西から東に移動する低気圧の盛衰を考慮しない気圧の変化量は(ア)-0.6(0.5)hPaでした。

これに低気圧の盛衰が加わると3時間で+0.2hPaとなるということですので、+0.8(0.7)hPaが低気圧の盛衰による気圧変化量になります。

低気圧の盛衰のみによる鹿児島での気圧変化量(オ)は+0.8(0.7)hPaです。

問3

気象業務支援センター

問3(1) 名瀬における前線

問3の(1)です。

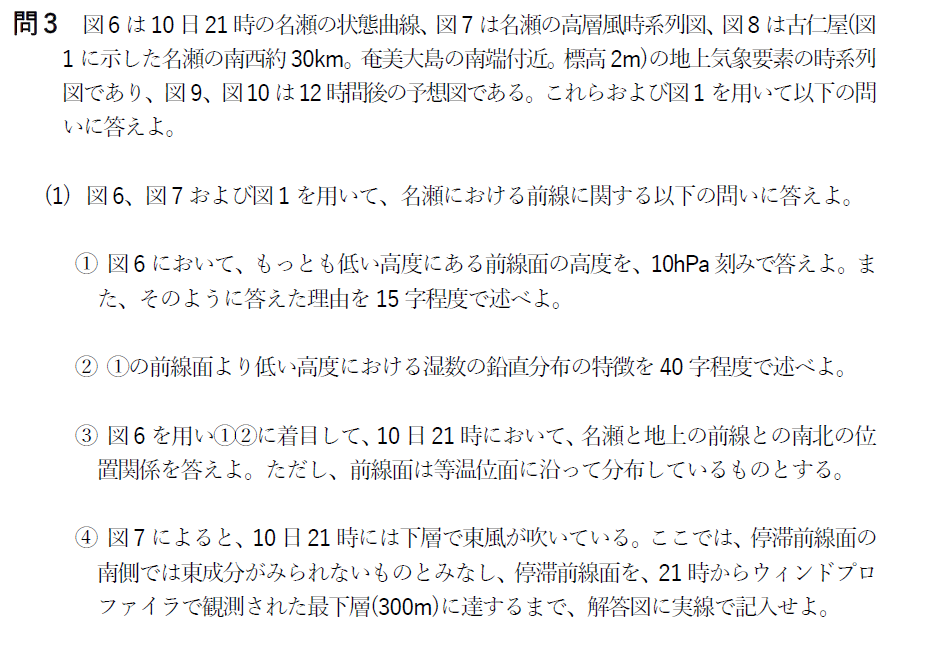

気象業務支援センター

問3の(1)の①です。

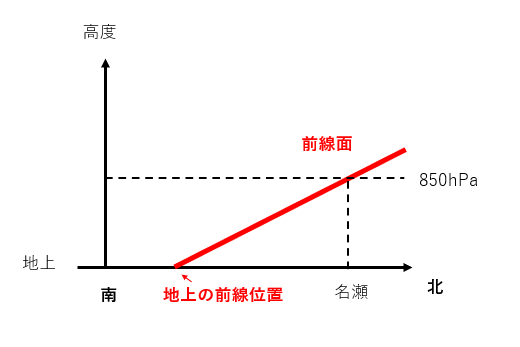

エマグラムから前線面の位置を読み取ります。

前線面の位置を見つけるポイントは上空に向かって気温が高くなる前線性逆転層です。

冷たい空気の上に暖かい空気が滑昇することで形成される逆転層で温暖前線付近にある地域で確認することができます。

今回ははっきりした逆転層はぱっと見でわからないため、湿潤断熱線より気温減率の小さい層を見つけていきます。

すると、920hPaから850hPa付近で気温減率が小さくなっていることがわかりますね。

その上端が前線面の高度となるので答えは850(840、860)hPa。

気温減率が小さいというのは言い換えると安定層とも言えますので、理由は「気温の安定層の上端であるため。」となります。

問3の(1)の②です。

気温と露点温度の差小さい箇所は湿数が小さく、大きい箇所は湿数が大きくなります。

これがわかっていれば答えは簡単。

「湿数は、前線面から920hPaまでは湿数が小さく、それより下層は高度が低いほど大きい。」となります。

問3の(1)の③です。

名瀬と地上の前線位置を図にするとこうなります。

前線は暖かい空気と冷たい空気が交わるところにできますので、地上の前線位置より名瀬は北に位置します。

答えは「北」側です。

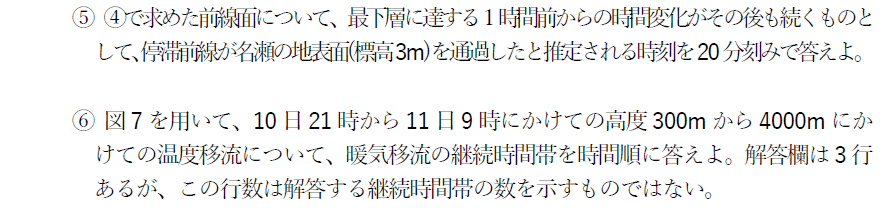

問3の(1)の④です。

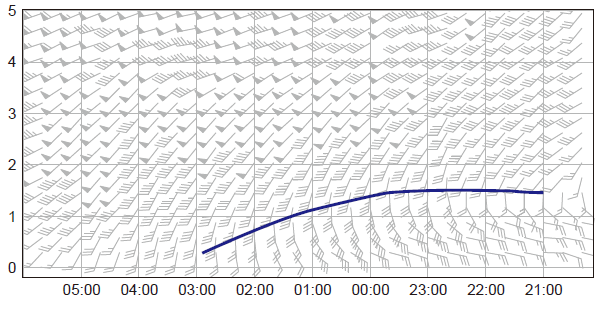

前線面の作図問題です。

この問題のポイントは停滞前線面の南側で東成分が見られないという点。

つまり、各時間ごとで東成分から西成分へ風向が変化している箇所をつないでいけば停滞前線となることを意味しています。

気象業務支援センター

風向が西成分に変化する直前の高度を赤丸で記入してみました。

それぞれの時間帯で矢羽根の付け根部分が東成分かそうでないかで確認していくとよいです。

あとはこれを滑らかに結べば解答のようになりますね。

気象業務支援センター

問3の(1)の⑤です。

問題文から解答は20分刻みで答える必要があります。

前1時間前の時間変化がそのまま続くとありますので、④にて考えた前線面をそのまま地上に向かって伸ばしていき、地上に達する時刻を読み取れば答えになります。

答えは3時20(40)分です。

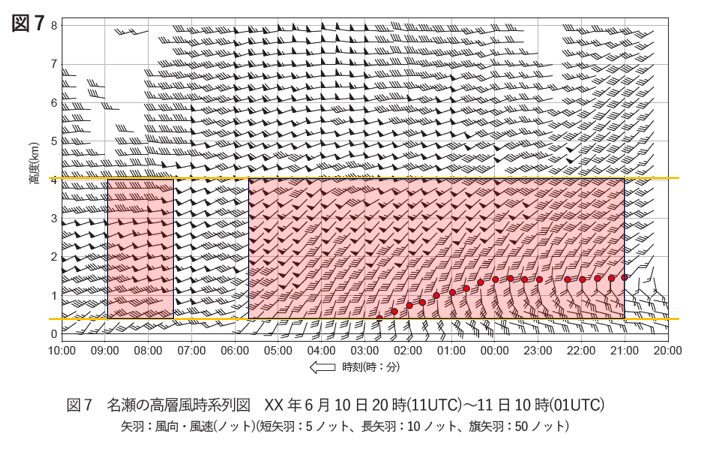

問3の(1)の⑥です。

もう一度図7をみてみましょう。

気象業務支援センター

暖気移流というのは上空に向かって、風向が時計回りに変化している層のこと。

【5分で読める!】温度風とは何か?仕組みと特徴を図解でわかりやすく解説!

問題では、10日の21時から11日の9時の間で、300mから4000mでの層で上空に向かって風向が時計回りに変化しているところを見つけます。

気象業務支援センター

暖気移流の箇所を赤着色するとこうなります。

着色されていない時間帯は反時計回りとなっていますので寒気移流ですね。

よって暖気移流の継続時間帯は10日21時00分~11日5時40分、11日7時20分~11日9時00分

の2つになります。

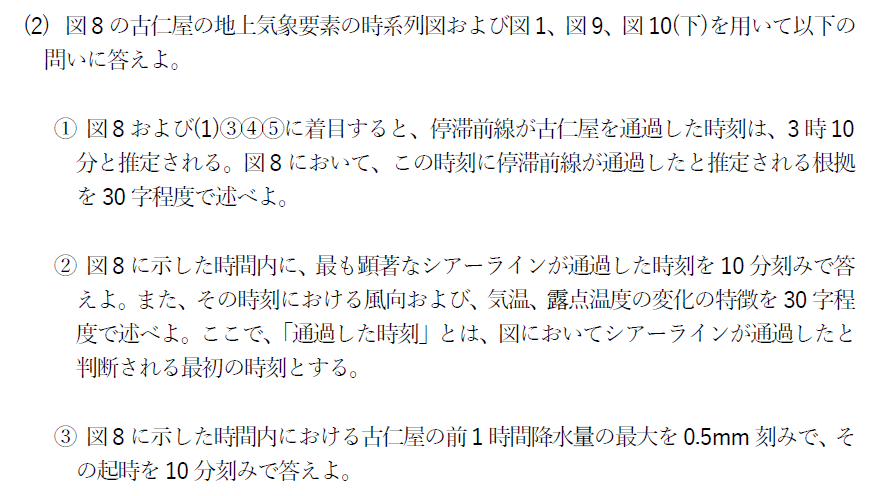

問3(2) 古仁屋の地上気象要素

問3の(2)です。

気象業務支援センター

問3の(2)の①です。

停滞前線が通過したとされる根拠について考えます。

気象業務支援センター

前線が通過した際には主に気温、風向、気圧などの変化が顕著となります。

それぞれ見ていくことにしましょう。

まず気温ですが、前線の通過推定時刻は3時10分とあります。

その時刻を見ると、これまで上昇してきた気温が一定となっていることがわかりますね。

また、露点温度がこの時刻で最大となっていることがわかります。

次に風向。

通過前後の時間帯で見てみると風向が南東から南に変化していることがわかります。

今回は気圧のグラフがないので、気温と風向をまとめると答えとなります。

答えは「露点温度がほぼ最大となり(気温の上昇は一旦とまり)風向が南東から南に変わったため。」となります。

問3の(2)の②です。

今度はシアーラインの通過に関してです。

シアーラインというのは風向・風速が急に変化しているところを結んだ線のことを指します。

そのため解答には風向の変化は最優先で必ずいれておかなければなりません。

問題文には風向、気温、露点温度に着目とありますので、解答に含むべきワードはわかりやすいですね。

さて、風向が最も顕著に変化している点を確認すると5時30分の南風から南西に変化している時刻です。

この時刻では気温や露点温度の上昇もとまり、下降に転じているのも特徴的ですね。

よって、これらをまとめると「風向が南から南西へ変化し、気温、露点温度の低下が始まった。」となります。

問3の(2)の③です。

前1時間の降水量の最大値を求めます。

棒グラフが高くなっているところ6本分を足し合わせればよいですね。

その時刻は5時10分から6時10分。

定規を使って正しく読み取っていきましょう。

【5分で読める!】気象予報士実技試験での定規の使い方!効率よく問題を解く方法をご紹介!

降水量=3.5+7+5.5+8+9.5+5=38.5mm

起時は6時10分となります。

起時を5時10分としてしまわないように注意しましょうね。

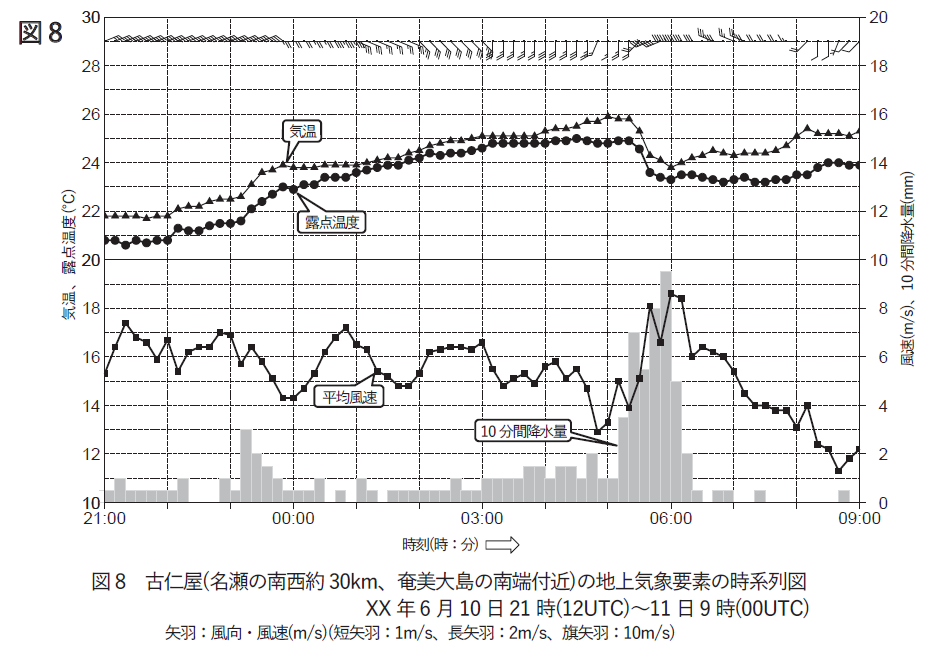

問3(3) 温度移流の特徴

問3の(3)です。

気象業務支援センター

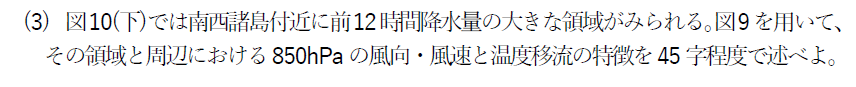

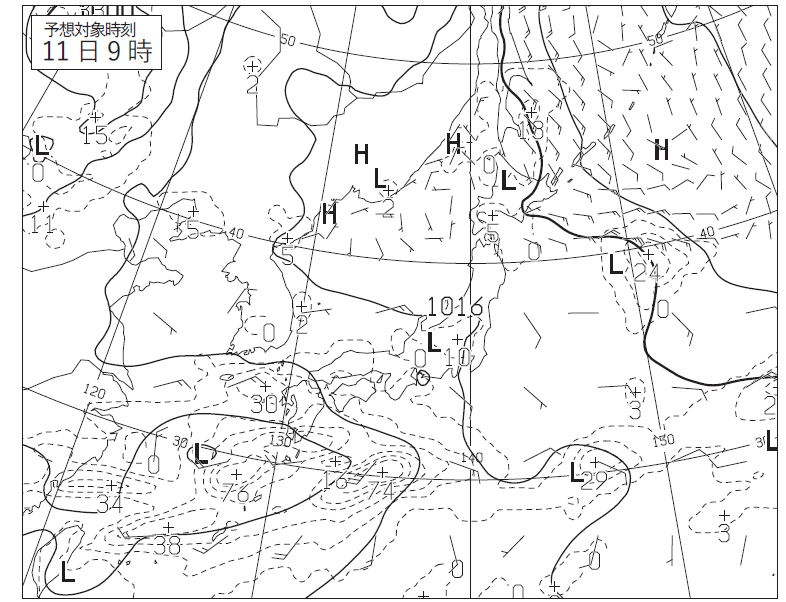

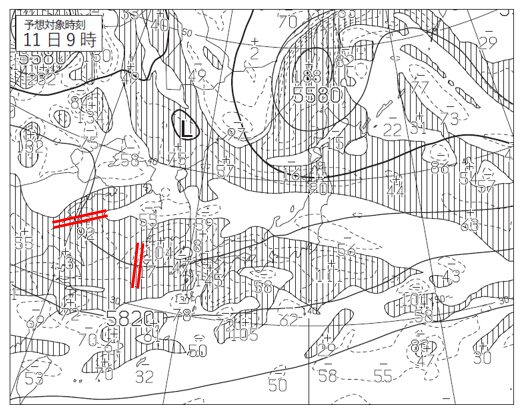

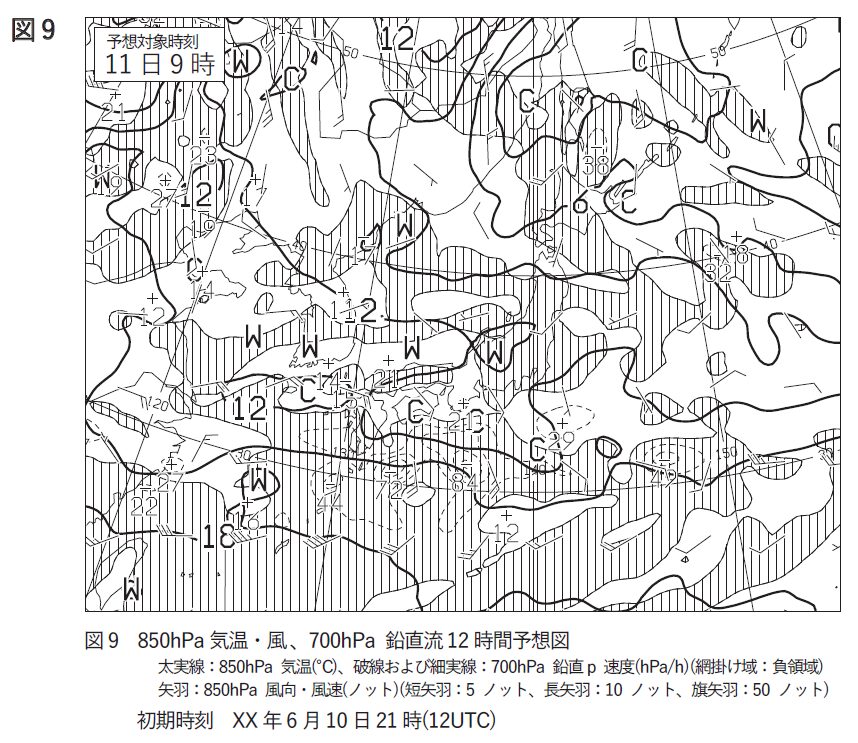

図10を見てみましょう。

気象業務支援センター

南西諸島での前12時間降水量の大きな領域というのは鹿児島の南から台湾の東にかけて北東から南南西にかけて広がる赤枠内のエリアのことです。

+76mmや+38mmといった降水量の大きい領域が含まれますね。

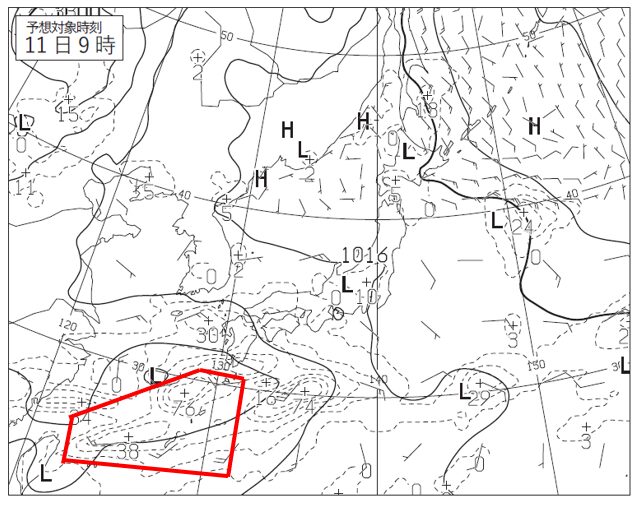

この箇所での850hPaの風向・風速・温度移流を読み取ります。

気象業務支援センター

まず風向風速から。

南西諸島での風向を見ると、概ね南西から西南西の風となっていることがわかります。

風速は35ノットから強いところで40ノットです。

また温度移流については暖かい空気が南から北に向かって運ばれていますので暖気移流ですね。

これらをまとめると「西南西(南西)の35~40ノットの強い風が領域の南側から吹いており、暖気移流となっている。」となります。

風向については35ノットからとしていますが30ノットからとしても正答の範囲内と考えます。

問4

気象業務支援センター

問4(1) 日本の東の低気圧の盛衰

問4の(1)です。

気象業務支援センター

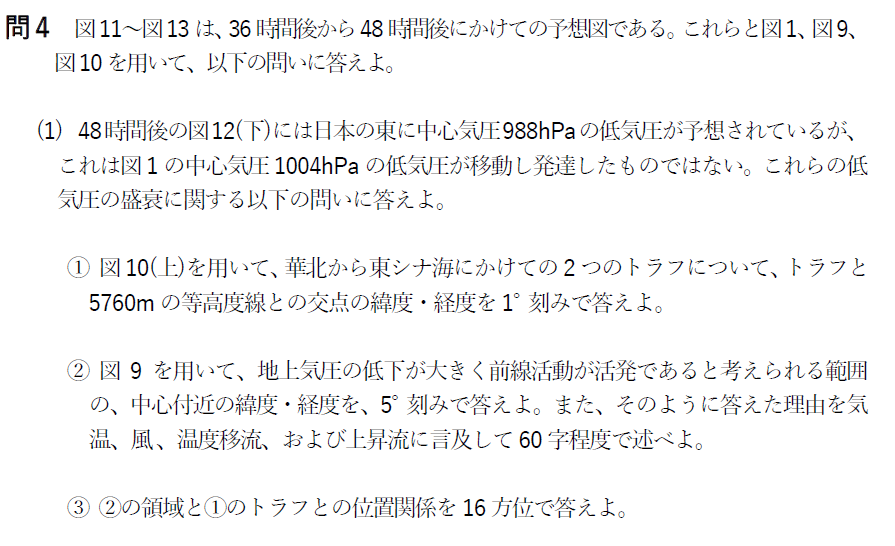

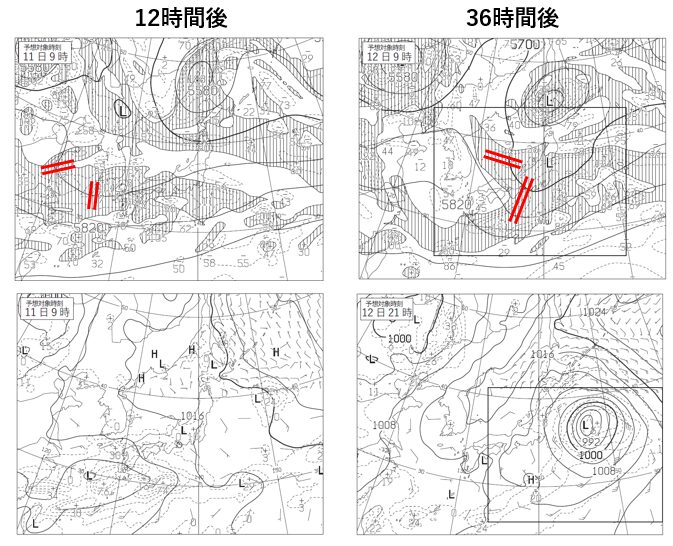

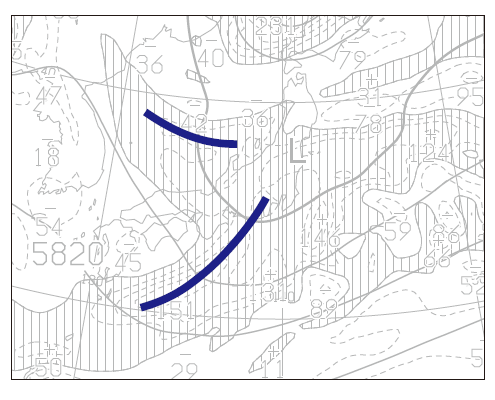

問4の(1)の①では、500hPaでの2つのトラフの位置について考えます。

トラフは渦度が大きく、等高度線の曲率の大きいところですので概ね赤線の位置になります。

等高度線は60m毎にひかれており5760mとの交点の緯度経度を読み取れば答えとなります。

答えは北緯35(34)°、東経120(121)°、北緯33°、東経126(125)°です。

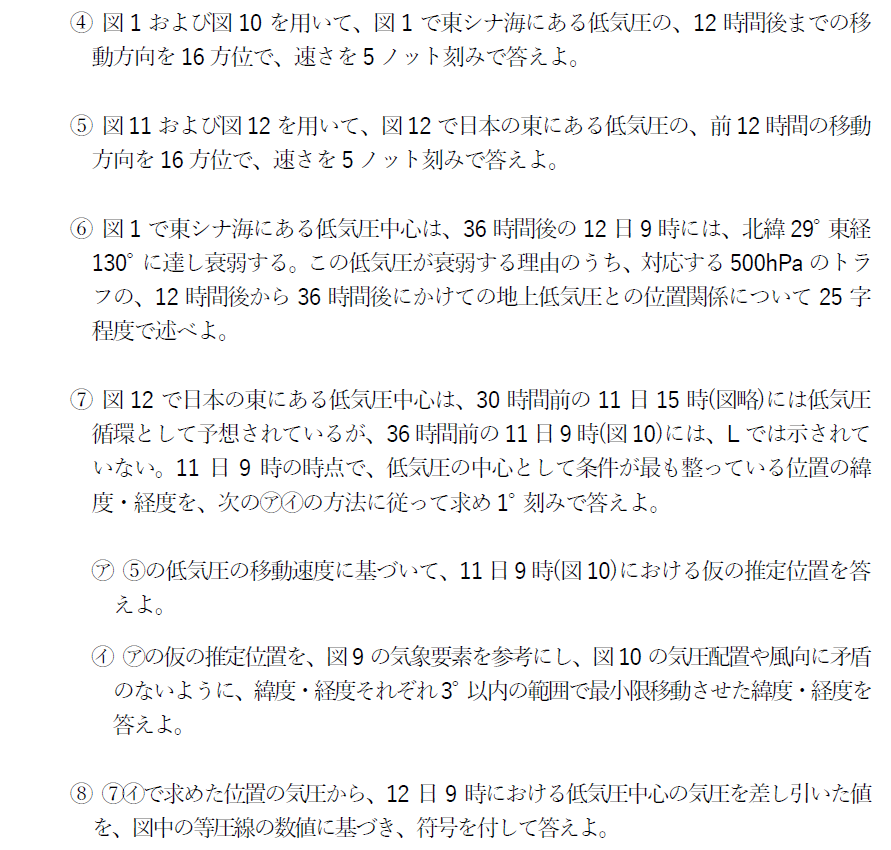

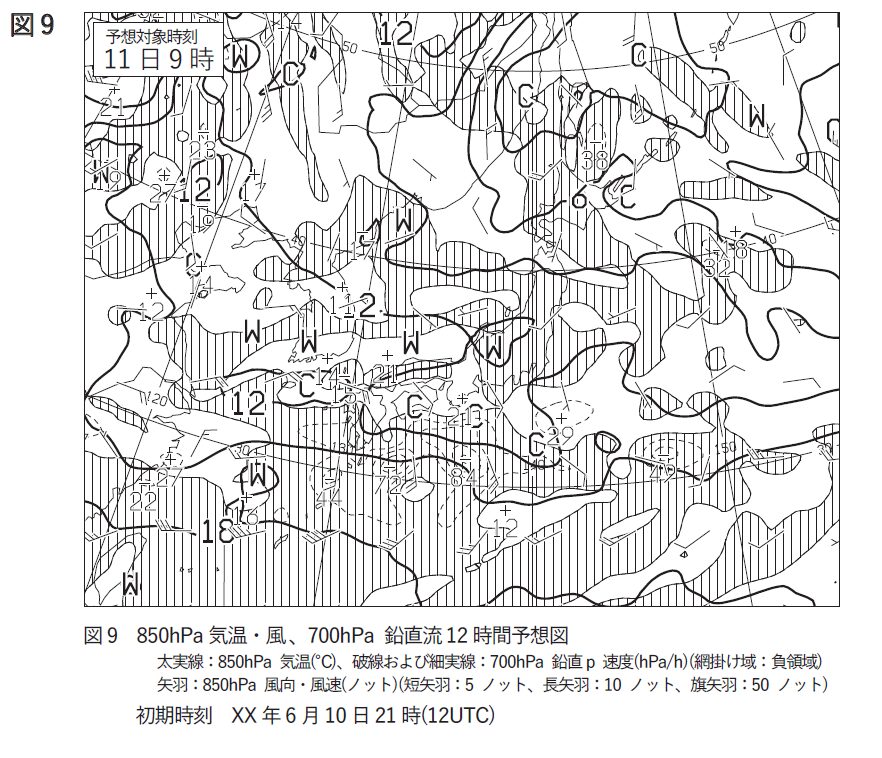

問4の(1)の②です。

問題文にある前線活動が活発であるところの特徴というのはなんでしょう。

前線というのは、温度傾度が大きいところや、上昇流の強いところ、暖気移流の強いところにできやすいという特徴があります。

前線解析においても考慮すべき点ですよね。

これらが存在するところを探していくことになります。

気象業務支援センター

緯度経度とも5°刻みで答えるので、考えやすいかもしれませんね。

850hPaの気温分布をみると、温度傾度の大きい、つまり等温線の間隔が狭い箇所がありますね。

12℃と15℃の等温線です。

場所は東経135°付近。

この箇所では温度傾度の他、南からの強い風が吹き、暖気移流も確認できます。

また750hPaでの上昇流を見ると、-84hPa/hや-72hPa/hなどの強い上昇流域も読み取ることができます。

前線活動が活発となる特徴を全て満たしていますよね。

よってこの箇所が答えとなります。

緯度経度は北緯30°、東経135°。

理由は「850hPaの12℃~15℃で南北の温度傾度が大きく、強い南風による暖気移流が強く、700hPaの上昇流が大きいため。」となります。

問4の(1)の③です。

①で答えたトラフと②の領域の位置関係を答えます。

②の領域の西北西にトラフがありますね。

解答文にあるように方角を記入するとトラフは②の領域の「西北西(北西)」の位置にある。となります。

問4の(1)の④です。

低気圧の移動速度を求めます。

気象業務支援センター

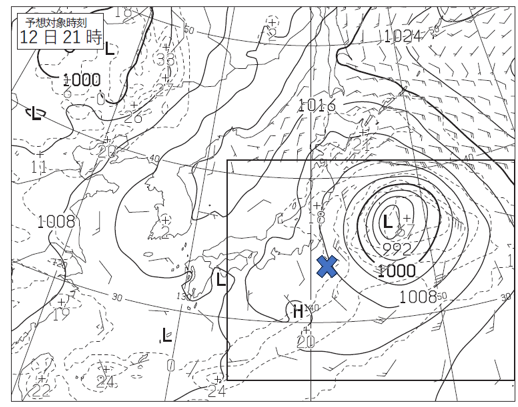

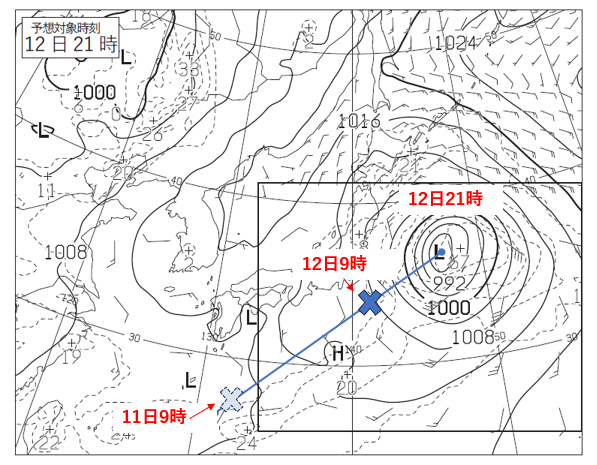

初期時刻での低気圧中心は青×のところ。

12時間後になると中心は東北東に移動します。

その距離は概ね140海里。

12時間で割れば速度を求めることができますね。

方位は東北東(東)、速さは10(15)ノットです。

問4の(1)の⑤です。

次も低気圧の移動速度に関してです。

気象業務支援センター

今度は48時間後の低気圧の12時間前からの移動方向と速度を求めます。

48時間後の12時間前である36時間後の低気圧中心は青×です。

方角は北東に進んでいますね。

距離はおよそ300海里。

つまり速度は25ノットです。

まとめると方位は北東(東北東)、速さは25ノットとなります。

問4の(1)の⑥です。

500hPaでのトラフと地上低気圧との位置関係についてです。

気象業務支援センター

もともと東シナ海にあった低気圧は36時間後に北緯29°、東経130°の位置に移動するとあります。

500hPaでのトラフを見るとどうでしょうか。

低気圧の北に位置していたトラフは北東に離れていっていることがわかりますよね。

トラフが地上低気圧の西に位置していることが低気圧発達の条件ですので、離れているということは低気圧の衰弱につながります。

答えは「トラフは低気圧中心の北から北東に離れていく。」となります。

問4の(1)の⑦です。

まず(ア)の問題から。

気象業務支援センター

問題文がややこしいですが意味わかりましたでしょうか。

簡単にいうと、12日21時に日本の東にある低気圧中心が、11日9時にはどこにあるか?といった問題です。

移動は⑤の速度に基づいてとあるので、12日21時から36時間さかのぼった位置は図の薄い青にあると考えられます。

この緯度経度は北緯28(27、29)°、東経132(131、133)°となります。

次に(イ)の問題です。

先ほど求めた緯度経度をもとに仮の推定位置を微調整していきます。

気象業務支援センター

低気圧中心の微調整にあたっては風向が南から強く吹いているところからの風向の変化点、上昇流の強いところ、そして地上低気圧の気圧の谷に位置するところに寄せて移動させていきます。

②で考えたところに近づける感じですね。

問題文にある3°以内で最小限移動させると、北緯31(30)°、東経133(132、134)°となります。

問4の(1)の⑧です。

⑦で求めた緯度経度での気圧は11日9時の地上天気図から1008hPa。

これが12日9時では北緯29°東経130°での気圧1016hPaまで上昇することになります。

つまり+8hPaです。

あせって日時や等圧線を間違えないことが解答のポイントになります。

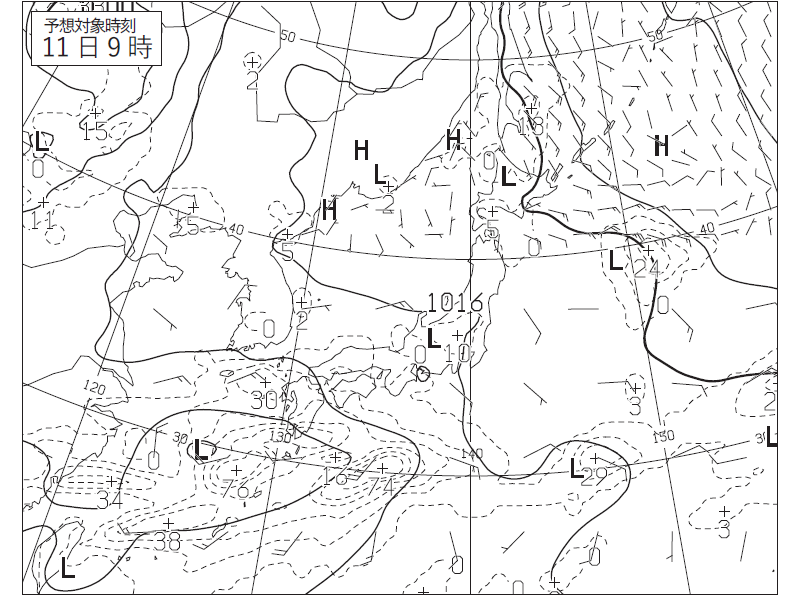

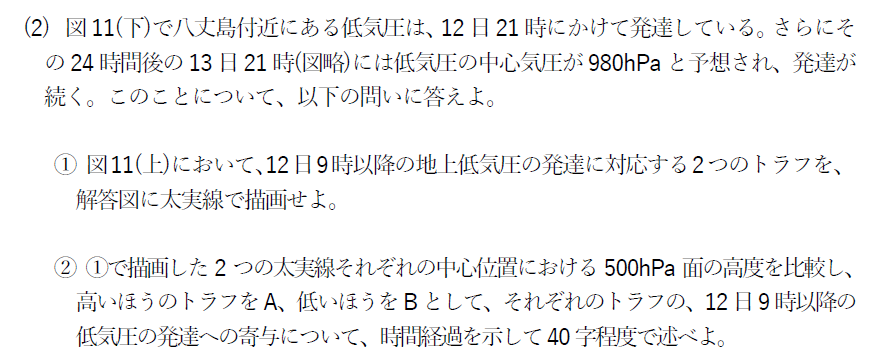

問4(2) 八丈島付近にある低気圧

問4の(2)です。

気象業務支援センター

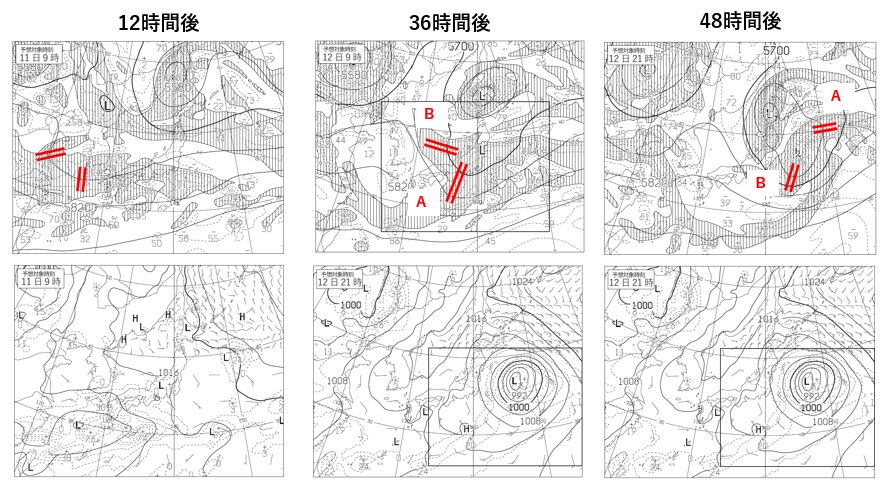

問4の(2)の①はトラフの解析です。

この問題、問4の(1)の⑥で少し考えましたので、これを参考にします。

気象業務支援センター

12日9時での地上低気圧に対応する2つのトラフを右上図で赤二重線で記載しています。

トラフ解析では曲率の大きいところと渦度の大きな箇所に着目します。

あとは、滑らかに曲線を伸ばせば解答のようになります。

気象業務支援センター

問4の(2)の②です。

2つのトラフと地上低気圧との位置関係をみていきましょう。

気象業務支援センター

500hPaでのトラフA、Bの位置を赤二重線で記載しています。

日本の東にある低気圧は12日9時ではトラフAの前面に位置していますが、12日21時の段階ではトラフBの前面に位置していますね。

それぞれのトラフが低気圧の発達に寄与することになります。

まとめると「トラフAは主に12日21時までの発達に寄与し、トラフBはその後の発達に寄与する。」となります。

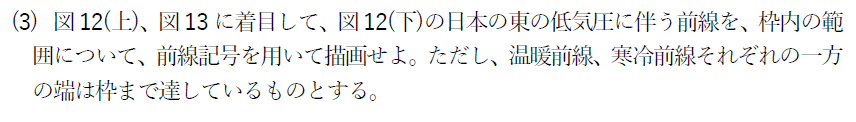

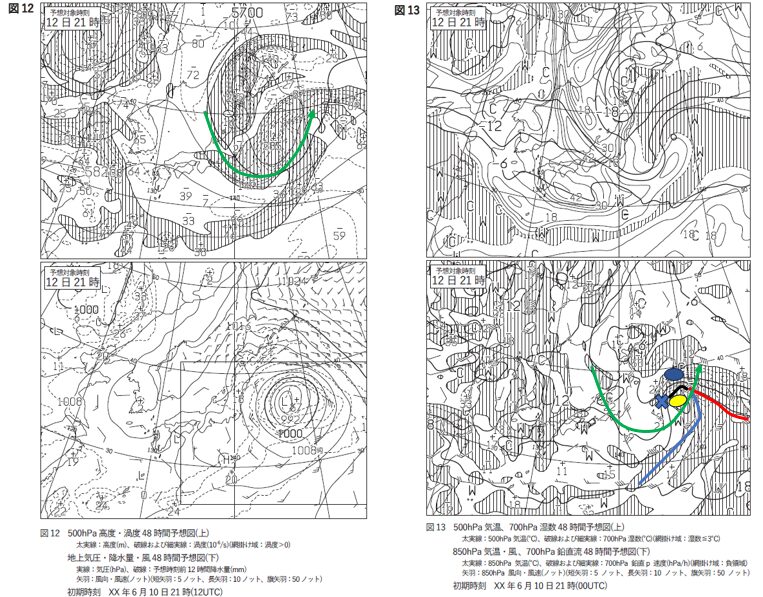

問4(3) 前線解析

問4の(3)です。

気象業務支援センター

前線解析の問題です。

最後に作図問題は心が折れそうになりますが頑張っていきましょう。

気象業務支援センター

前線解析ではまず、閉塞有無を確認します。

強風軸が低気圧中心の南側を通っていれば、地上低気圧との軸が直立してきていることを示していますので閉塞していると判断できます。

【5分で読める!】温帯低気圧とは何か?仕組み・前線・天気の変化を図解でわかりやすく解説!

今回の場合、低気圧中心の南側に緑の強風軸が周りこんでいますし、寒気が中心の南側に回り込んできていますので閉塞していると考えられます。

強風軸と前線の交点が閉塞点となります。

次に、850hPa天気図から気温の等温線集中帯を確認します。

集中帯があるところでは温度傾度が大きいため、前線の目安になります。

今回の場合、温暖前線ではそれが顕著ですね。

また寒冷前線では、700hPaでの湿数及び鉛直流の分布、また風向のシアから前線位置を判断していきます。

乾湿の境界部分、地上低気圧での風向も参考になります。

最後に閉塞前線の前面と後面の気温を確認し、温暖型閉塞前線か寒冷型閉塞前線かを判断します。

今回は閉塞前線の前面が約9℃、後面が約15℃となり、後面の気温が高いため温暖型閉塞前線となります。

あとは地上天気図での気圧の谷に近づけながら滑らかに引けば答えとなります。

気象業務支援センター

まとめ

皆さんお疲れさまでしたー!

問題量も多く骨の折れる問題ばかりでしたね。

天気図からの数値の読み取りが多い上、問2や問4など前問からのつながりがある問題で最初を間違えると、立て続けに間違えてしまうような問題構成でした。

できるだけ、最初の問題での正答率をあげ、わからない問題は後回しする素早い判断が必要になってきそうですね。

時間がなくなってきても落ち着いて一つ一つ確実に解き点を積み重ねていくことが合格への近道になるはずです。

【5分で読める!】気象予報士実技試験の突破のカギは時間配分にあり!完全完答のコツをご紹介!

最後までお読みいただきありがとうございます!

このブログは私の経験もふまえ、独学で勉強していく方の「悩みを少しでも減らしたい」という思いを解消すべく、全て手作業で時間をかけ作成しております。

少しでも役に立った、今後も継続してほしい、また読みたいと感じられる方がおられましたら是非codocから投げ銭という形で応援してください!

あなたの応援が次のコンテンツを生み出す力になっています。