皆さんこんにちは!気象予報士のyoshi.です。

突然ですが、皆さんは安定という言葉を聞いてどんなことを思い浮かべるでしょうか。

海が安定しているいえば穏やかな感じがしますし、生活が安定しているといえば、大きないざこざもなく平和に日々を過ごしているというイメージを持たれるのではないでしょうか。

今回の記事では、大気の安定度について考えてみたいと思います。

大気が安定するというのはどうゆうことなのでしょうか。

雨が降ったり、台風が来たりするのではなく、どちらかといえば、晴れた穏やかな日を想像するはずです。

それでは、その疑問について解説していきます。

【5分で読める!】千里の道も一歩から。天気や気象がより面白くなる厳選本8選のご紹介!

大気の安定度とは

定義は?

大気の安定度の定義にですが、難しくいうと

力学的、熱力学的に平衡状態にある大気に微小擾乱を発生させたときの大気のふるまいを表し、擾乱が弱まってもとの平衡状態に戻る場合には安定、擾乱が弱まって元の状態に戻らない場合は不安定という。

となります。

うーん、わかるようなわからんような。

例えば、外で風船を膨らませたとしましょうか。

ヘリウムではなくて口で膨らませた風船です。

そしてそれを結んで手を離したとき、静かに地面に落ちていく場合は安定、勢いよく天高く飛んでいく場合は不安定という感じです。

具体的に説明していきたいと思います。

乾燥断断熱線と湿潤断熱線

大気安定度を考える場合には温位や相当温位を考えるときに登場したエマグラムを使用します。

大気の状態を考えるには何かと便利なんですよ、このエマグラム。

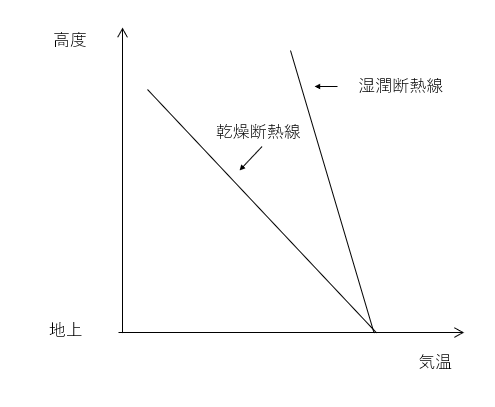

図にしてみましょうか。

まず乾燥断熱線と湿潤断熱線を考えます。

対流圏では一般的に乾燥断熱減率はおよそ10℃/km、湿潤断熱減率は5℃/kmで気温が低下していきますので、傾きが異なっています。

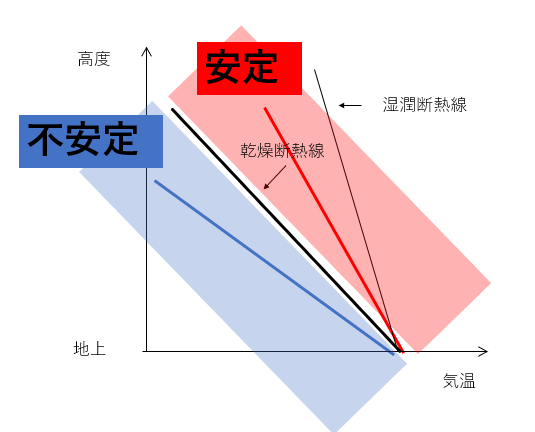

まず大気が安定、不安定ということを考えると、観測する地域の状態曲線の気温減率が、乾燥断熱減率より小さければ安定、大きければ不安定となります。

未飽和の空気塊が乾燥断熱線にそって上昇した場合を考えます。

状態曲線である周りの空気の温度が赤線である場合、空気塊の温度は常に低い状態になりますね。

低いということは下に下がろう、もとに戻ろうという力が働きますので安定となります。

逆に青実線が周りの空気の状態曲線である場合、常に空気塊の温度は高いということになり上に上に行こうとする力がはたらきます。

これが不安定という状態です。

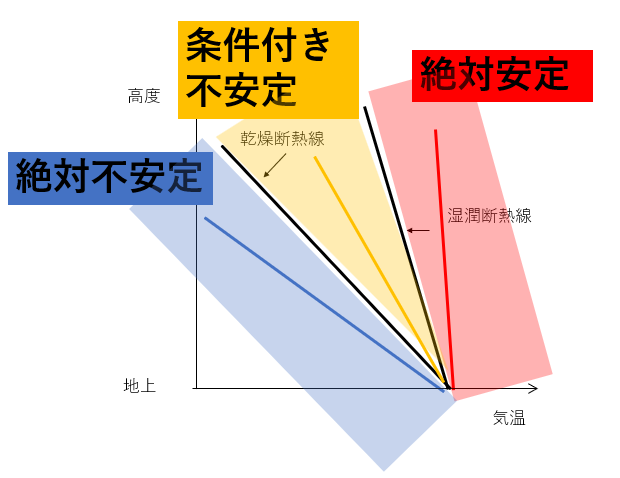

今度は湿潤断熱線を中心に考えます。

相当温位のところでも勉強しましたが、湿潤断熱線に沿って上昇する空気は飽和している空気でしたね。

この空気塊を上昇させると湿潤断熱線に沿って上昇していくわけですが、周りの空気が赤線のような状態であれば、水蒸気が凝結しても周りの空気がそれよりもさらに高いわけですから、空気塊は上昇することができませんよね。

この状態は絶対安定という考え方になります。

逆に青線のような状態であれば空気塊は常に温度が高い状態ですので、空気塊が上昇し続ける絶対不安定という状態になります。

状態曲線が黄色の場合ではどうでしょう。

地上の空気が乾燥している場合には安定しているけど、飽和している空気にたいしては不安定ということになり、条件付き不安定という考え方になります。

上に働く力があり、上昇が起こりやすいということは大気をかきまぜようとする対流が起こりやすいということを意味しています。

この対流によって積乱雲が発達しやすい環境がつくられ、天気が悪くなることにつながります。

私たちが生活している地球大気の広い範囲では実は条件付き不安定の状態になっていることが多いんですね。

温位を使った考え方

では、もう少し深く考えてみたいと思います。

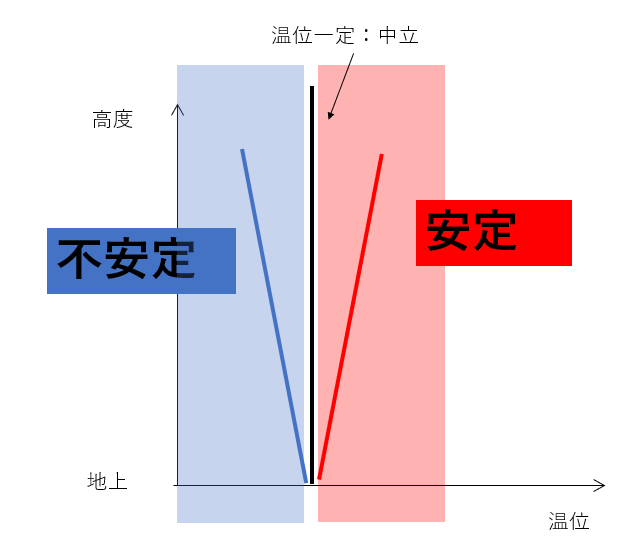

今度は温位という概念を登場させ、安定、不安定がどのようなグラフになるか考えていきたいと思います。

横軸に温位、縦軸に高度を用います。

温位というのは熱の出入りがないときに運動によって変化しない保存量で、乾燥断熱変化では一定でした。

黒実線で表される線がそれになります。

そして温位が一定の場合空気塊は黒実線にそって上昇していくわけですが、青実線にくらべ常に温位が高い状態が続いていますね。

このような場合対流が起こりやすい状態となりますので、不安定となります。

逆に温位が右に傾いていて、常に低い状態であれば、対流が起こりにくい安定した大気状態となっているといえますね。

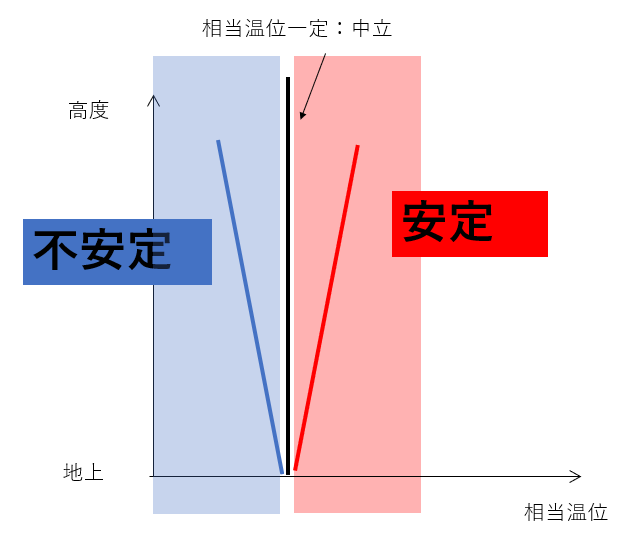

相当温位を使った考え方

相当温位でも同様に考えることができます。

下層に高温・多湿、上層で低温・乾燥の空気がある場合相当温位は上空に行くほど小さくなります。

青実線は上空に向かって相当温位が常に低い状態が続いており、対流が起こりやすい状態となりますので不安定となります。

逆に、上空に高温・多湿の空気がある場合であれば、相当温位は右に傾き、上から蓋をしたような状態になりますので大気は安定します。

気象予報士試験では温位や相当温位を使って大気安定度を考えさせるような問題も出題されますので、色々なグラフを用いた考え方ができるようになっておきましょうね。

まとめ

大気安定度の考え方について紹介してきました。

大気が安定する、不安定になるという状態がどのようなものか頭の中でイメージいただけたのではと思います。

空に雲があって雨が降っているときは大気が不安定な状態なんだな。と気象知識と関連付けて外を歩くだけでも意外と楽しくなってくるものです。

気象予報士試験は頭の中で立体的に現象を想像していく能力も必要になってきますので、天気を見ながら日頃から考える癖をつけると勉強もはかどったりします。

自然現象を楽しみながら理解を深めていきましょう。

【5分で読める!】相当温位とは何か?仕組みと考え方を図解で気象予報士がわかりやすく解説!

最後までお読みいただきありがとうございます!