皆さんこんにちは!気象予報士のyoshi.です。

温帯低気圧は温暖前線や寒冷前線などの前線を伴った低気圧で、天気予報でもよく見かけることと思います。

一方で、その仕組みについてはご存じない方も多いのではないでしょうか。

今回の記事では温帯低気圧の仕組みについて解説していきます。

熱帯低気圧との違いも記載していますのでよくわからないよ。という方は是非チェックしてみてくださいね。

【5分で読める!】千里の道も一歩から。天気や気象がより面白くなる厳選本8選のご紹介!

温帯低気圧とは何か?

定義は?

温帯低気圧の定義を確認してみましょう。

温帯低気圧は相対的に軽い暖気が上方に、重い寒気が下方へ移動する際に解放されるエネルギーによって発達する低気圧のことで、前線を伴って日本を含む北緯30度から60度の範囲の中緯度で発生しやすいのが特徴です。

偏西風に乗って西から東に移動します。

なぜ、中緯度で発生しやすいかというと暖かい空気と冷たい空気の交わる地点が中緯度が多いから。

もし暖かい空気だけ、冷たい空気だけしかなければ温帯低気圧は存在せず前線を伴わないことになります。

ちなみに名前がよく似ている低気圧に熱帯低気圧があります。

これは台風と近いですが、海水の水蒸気が凝結する熱の力を利用して発達していくものになります。

暖かい空気だけで作られていて前線はなく、温帯低気圧とは構造が異なります。

温帯低気圧が発達するためには、異なる温度差を持つ空気がぶつかることが必要なんですね。

これによって温暖前線や寒冷前線といった前線が形成されて降水につながっていきます。

ここまでは大丈夫ですね。

では、温帯低気圧の仕組みを詳しく見ていきましょう。

【5分で読める!】前線とは?種類・特徴・天気の変化をやさしく解説!

有効位置エネルギーと運動エネルギー

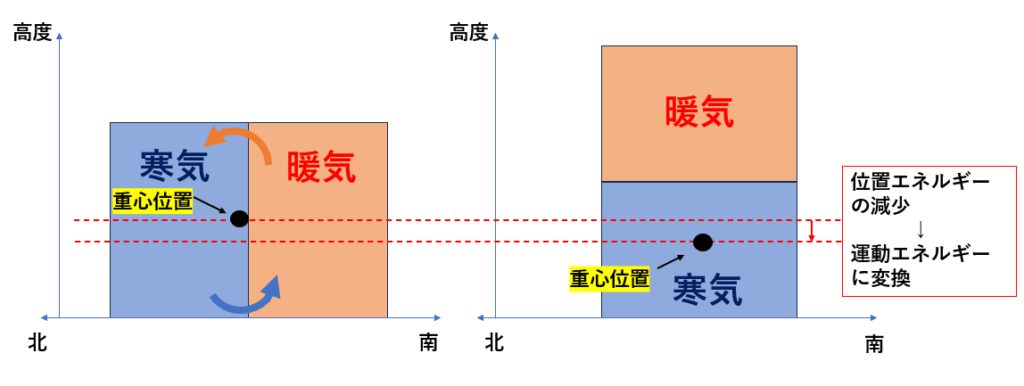

温帯低気圧の仕組みを考える上では有効位置エネルギーという考え方が重要になります。

有効位置エネルギーというのは垂直成分だけを考慮した位置エネルギーのこと。

例えば、ばねで物体を水平方向に伸ばした場合は水平方向の位置エネルギーを持つことになりますが、水平方向ではなく、高さ方向の位置エネルギーだけを考えたものが有効位置エネルギーです。

それはさておき、いま暖気と寒気がぶつかった状態をイメージしてみましょう。

異なる温度差の空気がぶつかると、暖気は軽いので上昇し、寒気は重いので下降することになります。

一旦、低気圧が発生すると、反時計回りの回転を利用して低気圧周辺では最終的に右の図のように暖気が寒気の上に乗り上げる状況ができることになるんですね。

ここでポイントになるのが空気の重心です。

温度差のある空気がぶつかる前後の重心を見ると、重心位置が下降していることがわかりますでしょうか。

空気がもつエネルギーはぶつかる前後で一定ですので、有効位置エネルギーが低くなるということは余分なエネルギーが生まれてくるはずです。

その余ったエネルギーはどこに行ったのかというと、そう、運動エネルギーに変わって低気圧の回転性を強め発達に寄与することになるんですね。

これが低気圧の発達の仕組みになります。

温帯低気圧の一生

温帯低気圧は暖かい空気と冷たい空気がぶつかることによって前面の空気が上昇、後面の空気が下降しながら発達していきます。

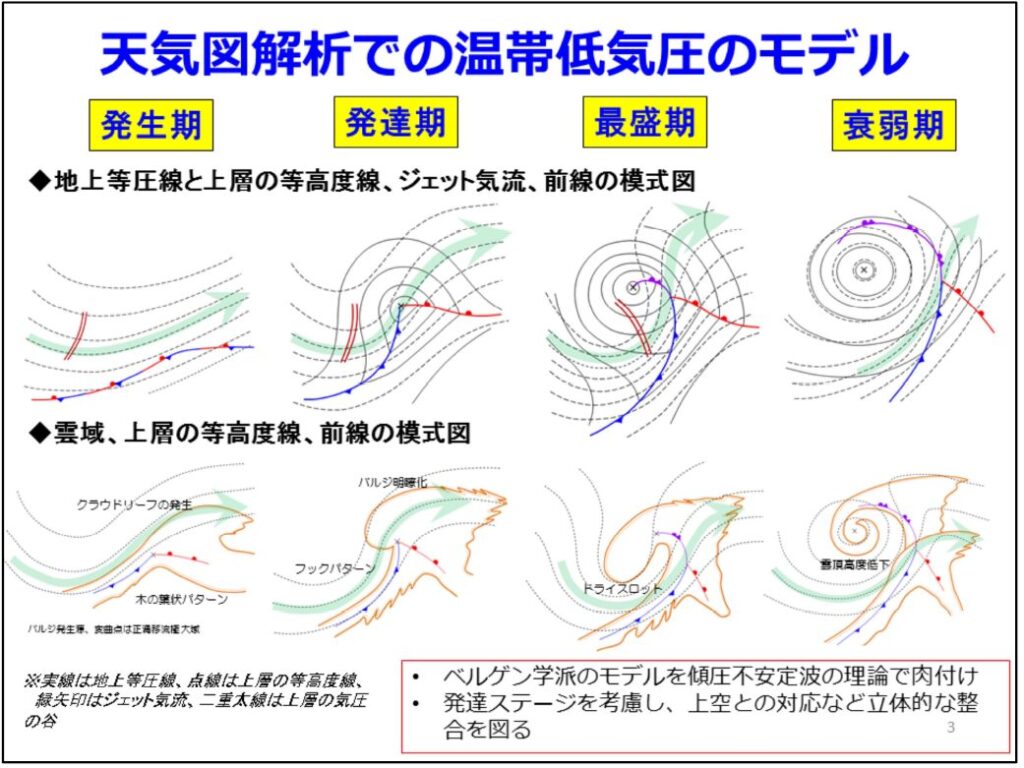

発達の過程には発生期、発達期、最盛期、衰弱期と4段階のプロセスがあります。

それぞれ見ていくことにしましょう。

気象庁HP

こちらが温帯低気圧の一生を表した模式図になります。

ぱっと見、わかりにくいかもしれませんが、地上と上空約5000mでの気圧分布を同時に示しているため少しごちゃごちゃした図になっています。

地上で関係あるのは青と赤で示してある寒冷・温暖前線と実線の等圧線。

上空で関係あるのは、緑の矢印で示す強風軸と、赤の二重線で示す気圧の谷(トラフ)、そして点線の等高度線です。

ここで、なぜ地上と上空の情報を同時に表現しているか気になった方もおられるかもしれませんね。

それは、温帯低気圧が発達するためには地上と上空の気圧分布の状況が大きく関係しているためなんです。

温帯低気圧に関わらず大気現象を考えていくためには地上と上空をつないだ空間を立体的に考えていくことがとても大切になります。

では、この図を頭の片隅において、温帯低気圧の一生のうちまず、発生期を見ていくことにしましょう。

発生期では上空の気圧の谷といわれる上空で相対的に気圧が低い領域が、前線に近づくことにより低気圧が発生します。

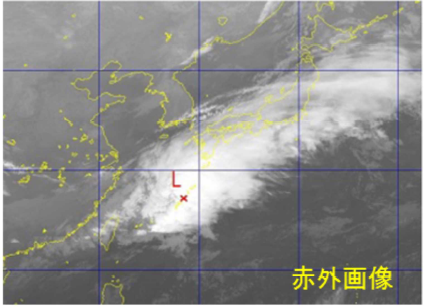

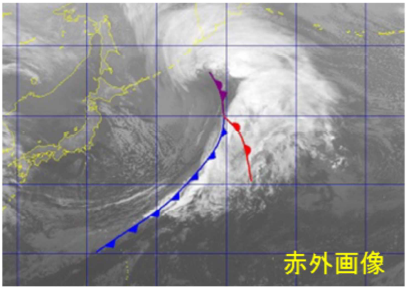

温帯低気圧発生期の赤外画像:気象庁HP

特徴的なのはクラウドリリーフという葉っぱの形をした雲域が上空の強風軸に沿うような形で発生すること。

赤外画像のような気象衛星画像でも確認できるこのS字状の雲は発生期特有のものになります。

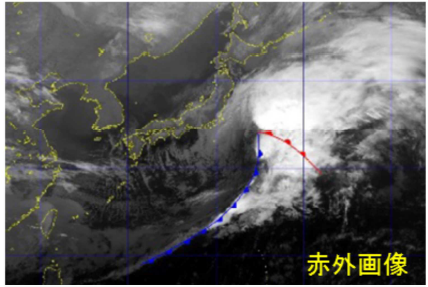

発達期になると、下層の前線が明瞭になり、温暖前線と寒冷前線が形成されます。

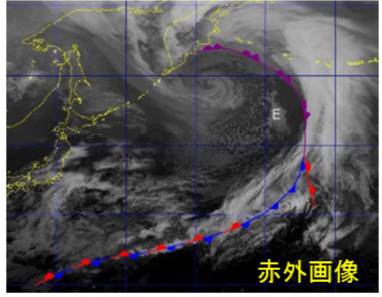

温帯低気圧発達期の赤外画像:気象庁HP

低気圧は反時計回りの循環をもっていますので、地上で暖かい空気が冷たい空気の上に乗り上げ、寒冷前線では冷たい空気が暖かい空気の下にもぐりこもうとする力が強まり、温暖前線や寒冷前線が明瞭になります。

またバルジと呼ばれる寒気側に凸になる雲域がはっきり見られるようになるのもこの段階での特徴です。

フックとよばれる北側の寒気が低気圧中心に向かって巻き込んでくることによってできる相対的に寒冷な空気の流れによりバルジも明瞭化されることになります。

最盛期では上空にある気圧の谷は低気圧中心のすぐ西側まで接近します。

温帯低気圧最盛期の赤外画像:気象庁HP

また寒冷前線の移動スピードは温暖前線よりも早いため、追いついて閉塞前線を形成することになります。

寒気の流入もより顕著になり、この寒気の流入によるドライスロット(乾燥した空気の流れ)は低気圧中心付近にまで入りこむことも特徴です。

ちなみに閉塞点は強風軸と重なる点が目安です。

最後に、衰弱期では上空の気圧の谷が低気圧中心のほぼ真上に位置して、上空の流れから地上の低気圧が切り離されることになります。

温帯低気圧衰弱期の赤外画像:気象庁HP

閉塞前線が低気圧の中心から離れていき低気圧の渦だけが残ることになります。

低気圧の中心付近では雲頂高度が低下し背の低い渦雲ができます。

ここまでの流れが温帯低気圧の一連のプロセスです。

上空の気圧配置との関係

温帯低気圧の発達には上空との気圧配置が関係しているということは先ほど説明しました。

でも、なぜ上空との関わりが必要になるのでしょう。

雨を勉強したときに、雨を降らすためには雲が必要で、雲ができるためには上昇流が必要になることをお伝えしました。

【5分で読める!】雨とは何か?仕組み・発生メカニズムを図解でわかりやすく解説!

低気圧の発達もこれと同様に上昇流や下降流というのがとても重要になってきます。

そして低気圧の進行方向前面に上昇流、後面に下降流があるというのが、低気圧の発達には欠かせません。

上空の気圧の谷との関係性を見ることで、進行方向前後で鉛直流が発生しやすくなる状態ができるんですね。

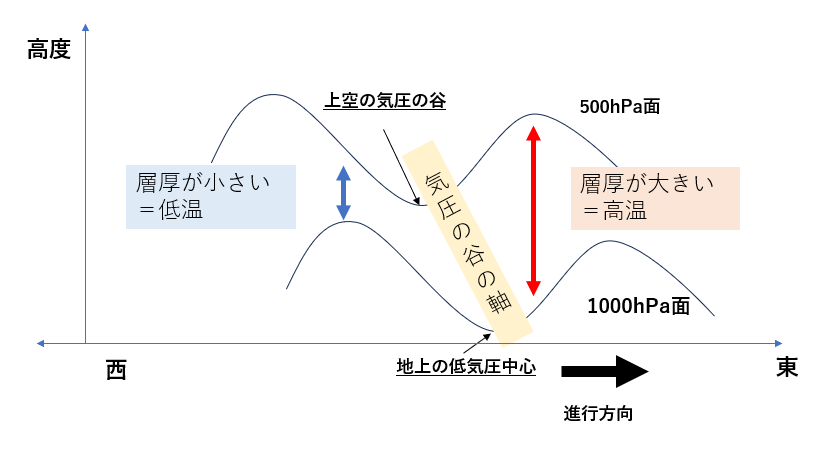

まず、こちらをご覧ください。

地上の低気圧中心と上空の気圧の谷を模式的に表しています。

先ほど温帯低気圧の一生のところで発生から最盛期にかけて、気圧の谷が低気圧中心の西側にある状況をご確認いただいたと思いますが、それを断面で見たのがこちらの図です。

地上の低気圧中心と上空の気圧の谷を結ぶと西に気圧の谷の軸が傾いていることがわかりますね。

この気圧の軸が西に傾いていると、どうなるのでしょう。

低気圧の進行方向前面で層厚が大きく、後面で層厚が小さい状況が作られています。

500hPaと1000hPaで考えているのですが、気圧差は同じですが、層の厚さが違う。

これは層の厚いところでは気温が高く密度の低い空気があり、層の厚さが小さいところでは気温が低く密度の高い空気が存在しているということを意味しています。

つまり、前面は暖かく、後面は冷たい空気が流れ込んできているということになります。

暖気は上昇、寒気は下降しますので、軸が西に傾いていることで、進行方向前面に上昇流、後面には下降流ができ低気圧の発達に寄与していることになるんですね。

では、時間がすすみ衰弱期になるとどうでしょうか。

気圧の谷の軸が直立しますね。

先ほどと同様に考えると直立するということは、進行方向前後で層厚がほぼ同じになることになります。

層の厚さが同じということは、進行方向前後でほぼ同じ密度の空気が存在しており温度差が小さくなることを意味します。

つまりこの状態になると、上昇流や下降流が発生しなくなりますので、低気圧の発達が終わるということになります。

このように温帯低気圧の発達には上空との気圧の谷の軸の傾きがとても重要になります。

まとめ

ここまで、温帯低気圧の仕組みについて紹介してきました。

温帯低気圧は季節の変わり目である春や秋で多く発生します。

爆弾低気圧という言葉を聞いたことがある方もおられるかもしれませんが、これも温帯低気圧の仲間で中心気圧が24時間で24hPaを超える気圧低下を示すものになります。

強い風や大雨などをもたらすことが特徴になりますので、もし耳にするようなことがあればとても危険なので自分の身を守る対策をとってくださいね。

異常気象が発生している昨今、今後の天気予報にも注目していきましょう。

【図解付き!】気象予報士実技試験の作図問題を完全対策まとめ(前線解析・等圧線解析)

最後までお読みいただきありがとうございます!