【保存版】気象予報士は本当に稼げる!?資格の価値とおすすめ就職先10選!

問1

気象業務支援センター

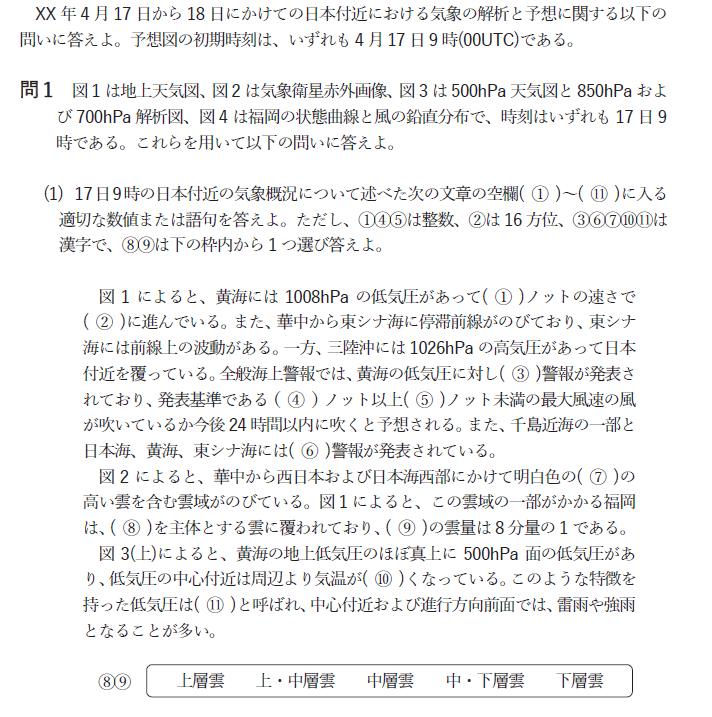

問1(1) 地上天気図

早速、問1の(1)から問題を解いていきましょう。

まず、図1の地上天気図を見ます。

気象業務支援センター

黄海には1008hPaの低気圧があり、①30ノットの速さで②東南東(南東)へ進んでいますね。

進行方向は矢印の先端から定規で線を伸ばし緯線と交わる角度で判断するのがおすすめです。

【5分で読める!】気象予報士実技試験での定規の使い方!効率よく問題を解く方法をご紹介!

黄海の低気圧に対しては③海上強風警報が発表されており、発表基準である④34ノット以上⑤48ノット未満の最大風速が吹いているか、今後24時間以内に吹くと予想されています。

そして、千島近海の一部と日本海、黄海、東シナ海には⑥海上濃霧警報が発表されていますね。

気象業務支援センター

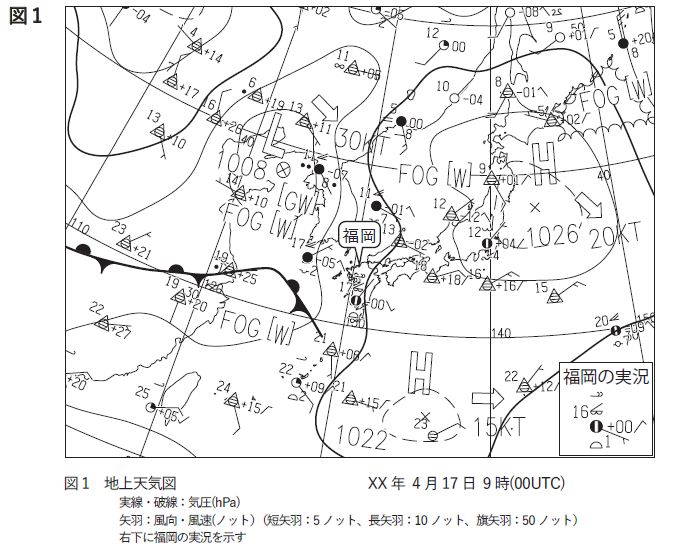

次に赤外画像を見てみましょう。

華中から西日本及び日本海西部にかけて、明白色の⑦雲頂高度の高い雲を含む雲域がのびていることがわかります。

福岡の実況図を見ると、⑧中・上層雲を主体とする雲に覆われており、⑨下層雲の雲量は8分の1であることが読み取れます。

気象業務支援センター

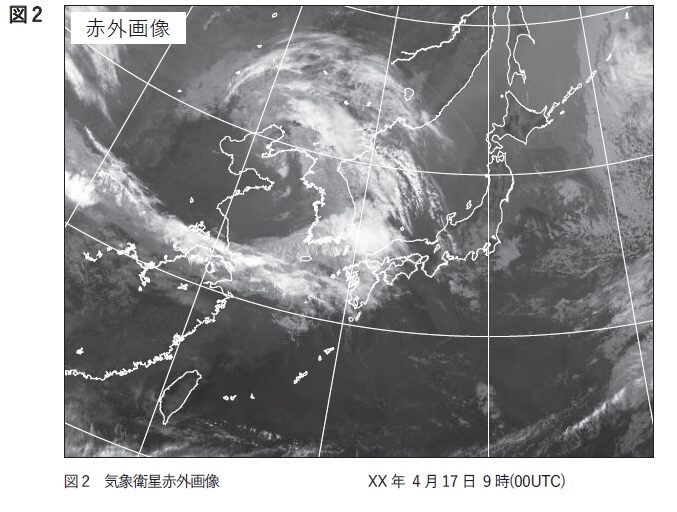

黄海の地上低気圧のほぼ真上に500hPaの低気圧があり、低気圧の中心付近は周りより気温が⑩低くなっています。

点線が気温ですが、マイナスの数値が相対的に周りより小さいですよね。

このような特徴をもった低気圧は⑪寒冷低気圧と呼ばれ、中心付近や進行方向前面では雷雨や強雨となることが多くなります。

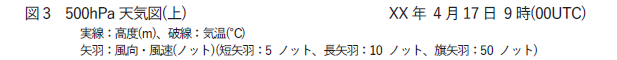

問1(2) 低気圧発生の特徴

問1の(2)です。

気象業務支援センター

この問題では、低気圧の発生の特徴について考えます。

気象業務支援センター

東シナ海に着目すると、地上の停滞前線に沿うように、等温線が湾曲していることがわかりますね。

この湾曲部分の東西で低気圧が発生する特徴を見つけていくことになります。

一般的に低気圧の発生条件としては、低気圧周辺で強い上昇流があることと、前面で暖気移流、後面で寒気移流があることがポイントになります。

まず、上昇流についてですが、湾曲部分の近くに-64hPa/hの強い上昇流を確認することができます。

ちなみに「強い」というのは一般的に-50hPa/h以上のことを指しますので覚えておくようにしましょう。

次に温度移流についてです。

温度移流というのは暖かい側から冷たい側に風が吹いている場合は暖気移流、逆は寒気移流でしたね。

図を見ると、湾曲部分の東側では南よりの風が吹き、暖気移流。

西側では北よりの風が吹いていて寒気移流であることがわかります。

よってこれらを書き出しに注意しまとめると、「前線上の波動の周辺では-64hPa/hの強い上昇流が、解析されており、波動の東側で暖気移流、西側で寒気移流となっている。」となります。

このような文字数の多い記述は、理解できたら丸暗記しておくのがおすすめです。

【テンプレ暗記用】気象予報士実技試験の記述解答を全部丸暗記帳!(過去10年分以上)

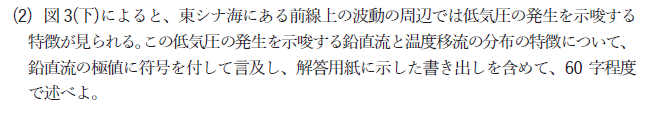

問1(3) 停滞前線の転移層

問1の(3)です。

気象業務支援センター

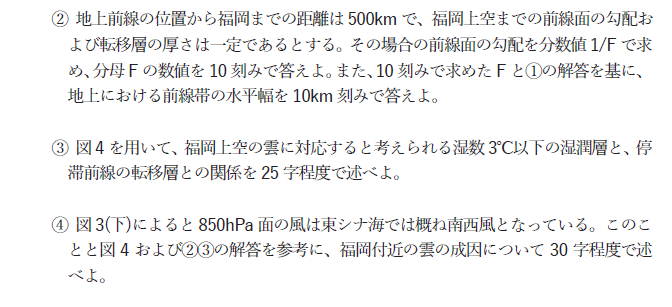

問1の(3)の①では転移層の厚さを求めます。

気象業務支援センター

転移層とは暖気と寒気の境界面にできる層のこと。

前線性逆転層のことを指すことが多いですね。

特徴としては逆転層の上端で湿数が小さく、上空に向かって風向が時計回りとなっているところです。

エマグラムを見ると、その特徴と備える転移層が一か所確認できますね。

上端の気圧は630hPa。転移層の厚さは20hPaとなります。

また、解答にはそれぞれ10m刻みで解答する必要があります。

図にmが記載されていますので、正しく読み取れば答えがでてきます。

【5分で読める!】気象予報士実技試験での定規の使い方!効率よく問題を解く方法をご紹介!

上端の高度は3910m、転移層の厚さは240mです。

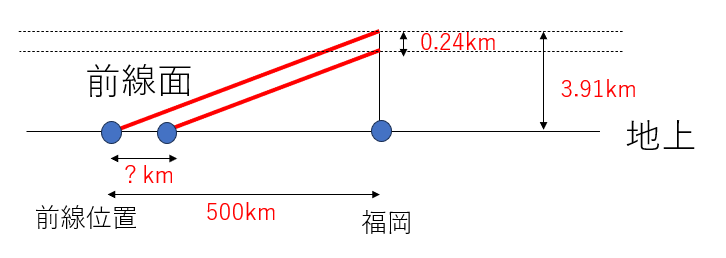

問1の(3)の②です。

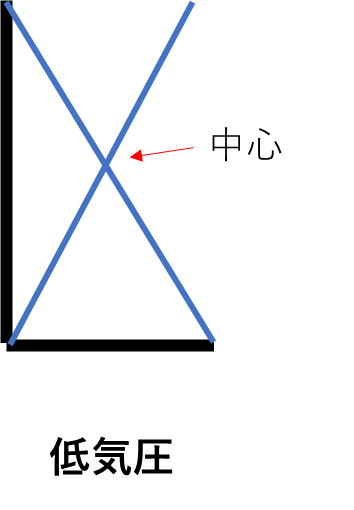

問題が文章だとわかりにくいので図にしてみましょう。

前線位置から福岡までは500km、前線上端の高度は3.91kmでしたね。

勾配を求めればよいので3.91/500≒1/130、分母は130です。

次に前線帯の水平幅についてです。

転移層には厚さがありましたので、地上まで続くとすると図の?が前線帯の水平幅になります。

これは比で求めることができますね。

500:3.91=?:0.24なので?=500×0.24/3.91≒30

よって前線帯の水平幅は30kmとなります。

問1の(3)の③です。

湿数は気温から露点温度を引くことで求めることができます。

3℃以下の箇所を読み取ると、転移層の上端の高度より上空は全て湿潤層となっていることがわかります。

つまりこの領域が福岡上空の雲に対応するところだと考えられますね。

答えは「湿潤層は転移層から上層にかけて分布している。」となります。

問1の(3)の④です。

この問題では雲がどのようにしてできるのかを考えます。

雲ができるためには暖かく湿った空気が上昇するという過程が必要になります。

【5分で読める!】雨とは何か?仕組み・発生メカニズムを図解でわかりやすく解説!

どのように空気が上昇するかを考えれば答えにたどりつくことができます。

さて、東シナ海では南西の風が吹いていましたね。

南西ということは南から暖かく湿った風が吹いてきているということになります。

そして近くには前線があり、転移層から上層で湿潤域となっていました。

つまり、前線を暖湿空気が上っていき、空気に含まれる水蒸気が凝結して雲になったということが考えられます。

よって答えは「東シナ海から前線面を滑昇した空気中の水蒸気が凝結したため。」となります。

問2

気象業務支援センター

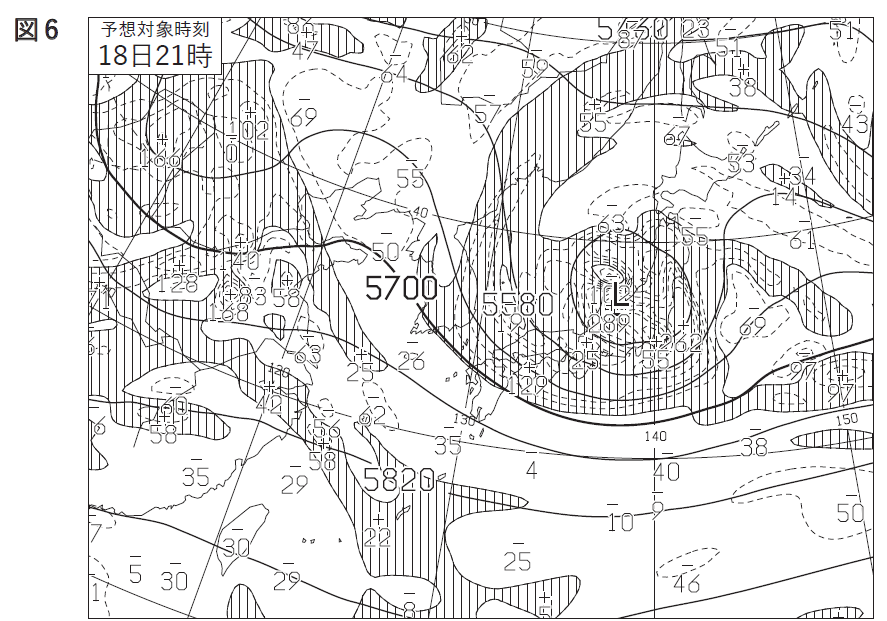

問2(1) 低気圧の中心位置

問2の(1)です。

低気圧中心位置の作図問題ですね。

気象業務支援センター

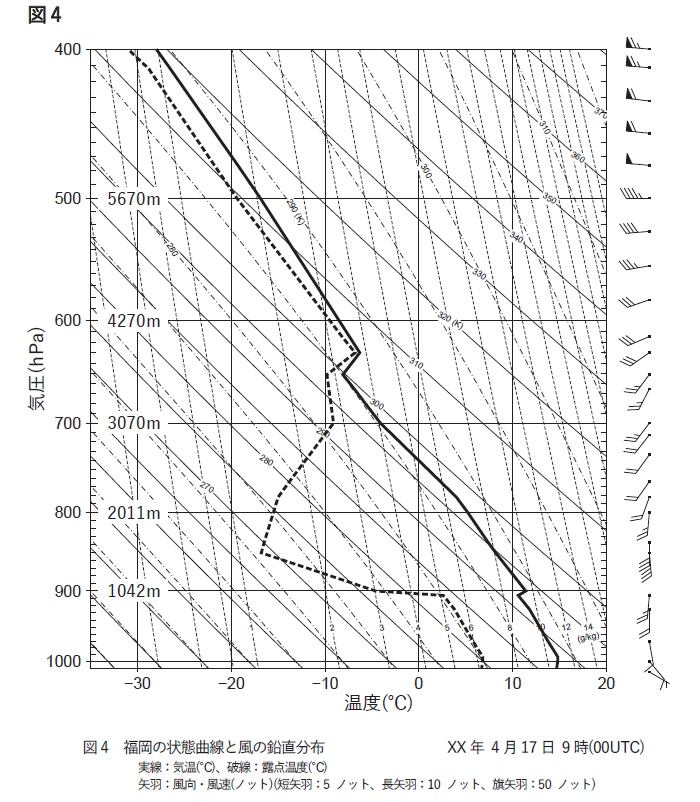

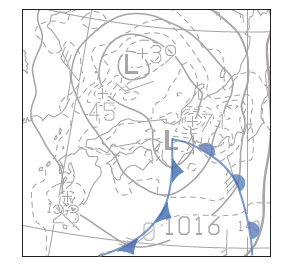

500hPaでの24時間後、36時間後の低気圧中心はLマークで図5と図6に示してありますね。

トレーシングペーパーに正しく写して、解答用紙に転記すれば答えになります。

【5分で読める!】トレーシングペーパーの使い方は?気象予報士がわかりやすく解説!

ちなみに低気圧の中心はこの位置です。

できるだけ正確に解答に作図できるよう練習してきましょう。

時間も忘れず記載すれば解答のようになります。

気象業務支援センター

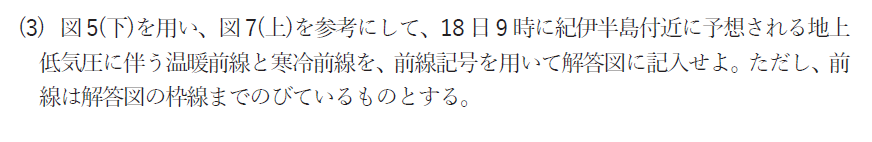

問2(2) 低気圧の位置関係

問2の(2)です。

気象業務支援センター

(1)の解答を使用して考えてみましょう。

地上の低気圧中心は17日21時には500hPa面の低気圧中心の①南東側、②300海里に位置していますね。

緯度10°分は600海里ですので、定規で距離を正確に測れれば問題ないかと思います。

そして18日21時には③東側④150海里に位置し、時間とともに両者の距離が近づいていることがわかりますね。

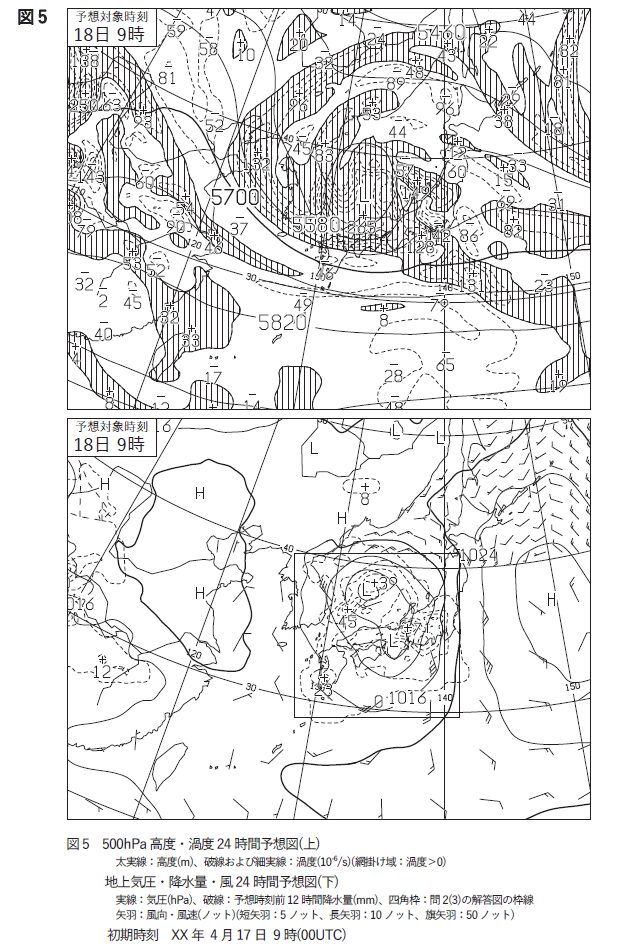

問2(3) 前線解析

問2の(3)です。

気象業務支援センター

前線の作図問題です。

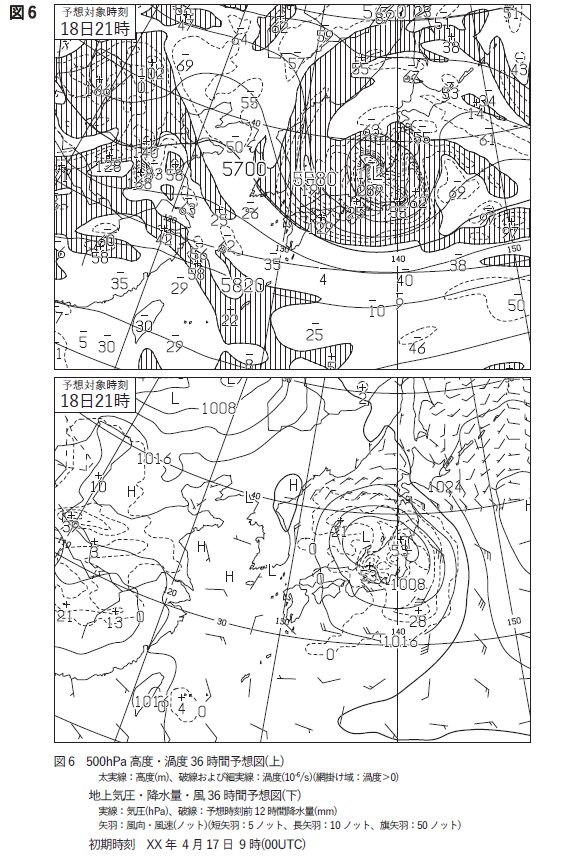

使用する天気図は図5と図7で、紀伊半島の低気圧に伴う前線を解析します。

この問題でポイントになるのは、地上天気図での気圧の谷と850hPaでの等相当温位線集中帯の位置です。

まず850hPa天気図で紀伊半島付近を見ると等相当温位線が南から南西に向かって伸びていることがわかりますね。

この南縁に寒冷前線があると考えて間違いないでしょう。

温暖前線は少し難しいですが、風向の変化点を見ていきます。

紀伊半島のすぐ東側に南西から南南東に変化している箇所が確認できます。

前線はこの付近にあると考えらえますので、そこから南に伸ばしていきます。

そして、最後は地上の気圧の谷と比較してみてください。

優先度合としては850hPaの前線と概ね一致していれば、地上天気図の気圧の谷を通るように線を引いてみること。

枠端まで記載することに注意して作図すると解答図のようになります。

気象業務支援センター

問2(4) 低気圧とシアーライン

問2の(4)です。

気象業務支援センター

穴埋め問題ですね。

気象業務支援センター

18日21時には地上低気圧の中心は500hPa面の渦度0線から推測される①強風軸の②北側に位置していることがわかります。

強風軸は北に正渦度、南に負渦度がある境界部分で九州の中心付近を横断するライン。

強風軸を伸ばすと地上低気圧中心は強風軸の北に位置していることがわかります。

850hPa面では、低気圧中心から南東にシアーラインが伸びていて、くさび状に③309K以上の高相当温位域が確認できますね。

これらの特徴から低気圧は18日21時には④閉塞し、850hPa面での④閉塞点は北緯⑤36(35)°、東経⑥143°にあると予想されます。

閉塞点はシアーラインと強風軸の交点を読み取れば答えに近づくはずです。

問3

気象業務支援センター

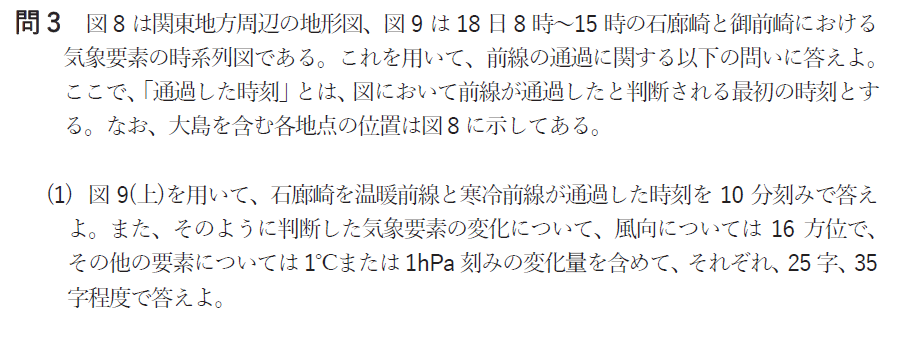

問3(1) 前線通過時刻

問3の(1)です。

気象業務支援センター

石廊崎での温暖前線、寒冷前線の通過時刻を求めます。

ポイントは気温と風向、そして海面気圧の変化です。

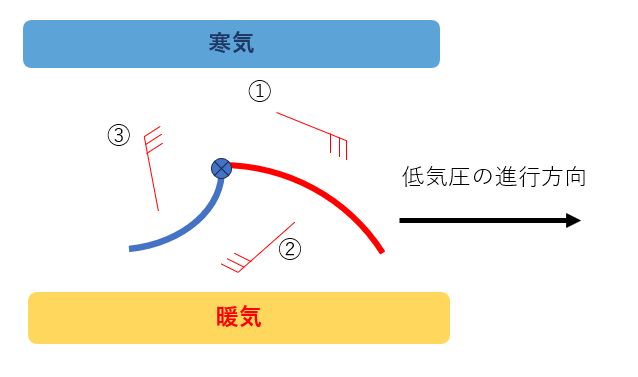

低気圧は西から東に移動しますよね。

赤線を温暖前線、青線を寒冷前線として簡単に図示してみました。

まず一般的に温暖前線が通過すると、気温は上昇し、風向が東よりの風から南の風に変化します。

そして寒冷前線が通過すると、気温は下降し、南よりの風から北よりの風に変化します。

気温が下がるので気圧が上昇することもあるでしょう。

その時刻を読み取ります。

まず温暖前線通過は9時20分。

この時刻で、気温が上昇し風向も時計回り変化しているので温暖前線通過と該当すると判断できます。

通過理由は「風向が南から南南西に変化し気温が1℃上昇した。」となります。

次に寒冷前線通過は14時00分。

気温も下がり、風向変化も顕著ですよね。また海面気圧も上昇していますね。

これらをまとめると通過理由は「風向が南西から西に変化し気温が4℃下降し、気圧が1hPa上昇した。」となります。

最初に問題文を読むと、温暖前線と寒冷前線で解答字数が異なります。

解答字数に差があるときは、寒冷前線では温暖前線にない気象要素を解答に含める必要があるなということは問題を読んだときにひらめくようにしておきましょう。

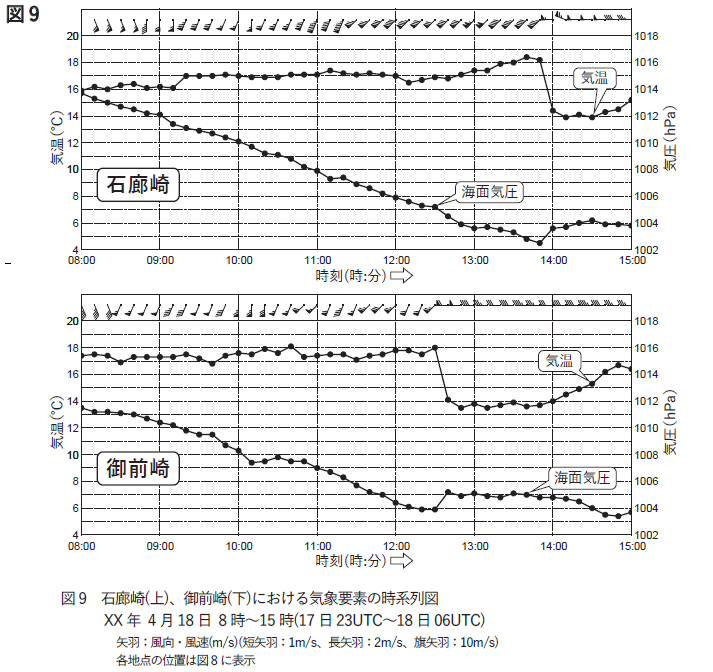

問3(2) 大島の前線通過時刻

問3の(2)です。

気象業務支援センター

(1)と同様に御前崎の寒冷前線の通過時刻を読み取ります。

気温が下がり、風向が変化し、気圧が上昇している時刻。

これは、わかりますね。

12時40分です。

次に寒冷前線が大島を通過する時刻を考えます。

気象業務支援センター

この問題を解くために必要な情報は何でしょうか。

御前崎の通過時刻が12時40分。石廊崎では14時00分。では大島は?

という問題ですので、あとは、それぞれの距離がわかれば求めることができます。

御前崎と石廊崎の距離は0.65°分。

石廊崎から大島までは0.5°分です。

よって石廊崎から大島まで進むために必要な時間=80×0.5/0.65≒60分

つまり14時00分に60分を足すと15時00分(15時10分)が答えになります。

問4

気象業務支援センター

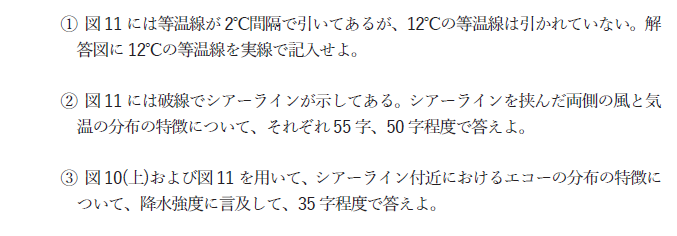

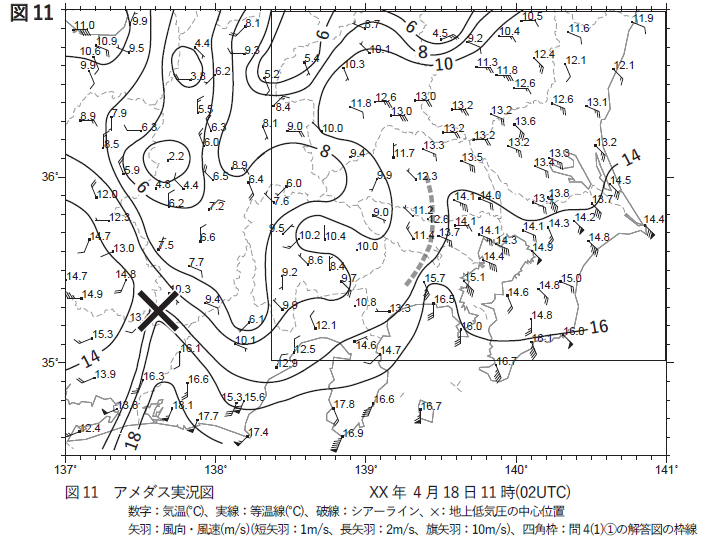

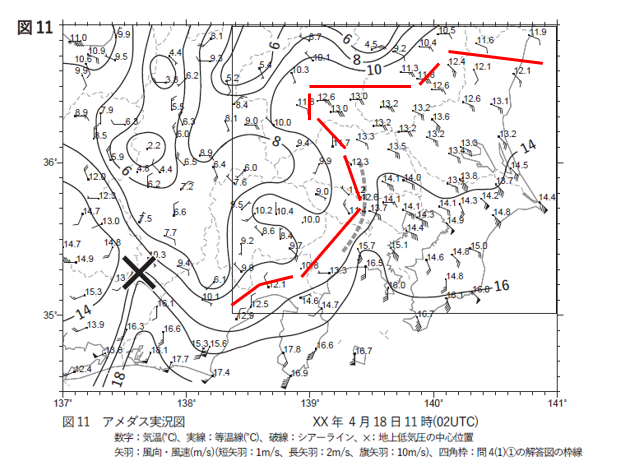

問4(1) 12℃の等温線

問4の(1)です。

気象業務支援センター

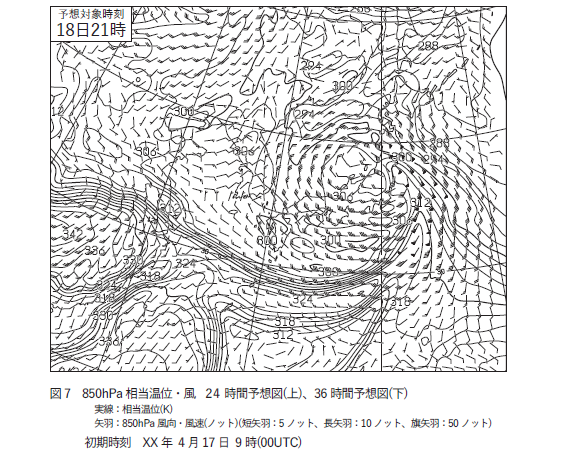

問4の(1)の①では、12℃の等温線の作図です。

終盤でこのような作図問題は骨が折れますが頑張っていきましょう。

等温線の作図問題は必ず通る可能性のあるところにこのように目安線を引くとわかりやすいです。

気象業務支援センター

本当は一つ一つの矢羽根に記載の気温と等温線間の距離、または矢羽根間の距離を見て12℃の位置はここ!って推定していくのがベストですが、なにせ時間がない。

時間のない方は目安線を引くだけでもイメージができるのでおすすめですよ。

あとは滑らかにつなげば答えになります。

気象業務支援センター

次は、問4の(1)の②です。

波線の両側の風と気温の特徴を読み取ります。

まず風について。

風の特徴と問われたら、風向と強さ、そして収束情報を記載していくのがポイントです。

まずシアーラインの東側では東の風、または東南東の風が吹いていますね。

西側では北西の風が吹いていて、東側と比べると相対的に弱いです。

シアーラインの東と西で風向が異なり、シアーラインに向かって吹いているのでこの付近では風が収束していることも読み取れます。

これらをまとめると、「シアーラインの東側は東南東のやや強い風、西側は北西の相対的に弱い風で、シアーライン付近では風が収束している。」となります。

次に気温です。

東側では13℃~16℃と西側に比べると相対的に高温で、逆に西側では低温ですね。

また、シアーライン付近では温度の勾配が大きくなっていることもわかります。

まとめると、「シアーラインの東側では相対的に高温、西側は低温で、シアーライン付近では温度傾度が大きくなっていることがわかる。」となります。

問4の(1)の③です。

気象業務支援センター

トレーシングペーパーにてシアーラインの波線を写し、エコー図に重ねてみると、ほぼ同じ位置にあることがわかると思います。

そしてシアーライン付近では20mm/h以上の強いエコーがあることもわかります。

答えは「シアーラインに沿って帯状に20mm/h以上の強いエコーが分布している。」となります。

「帯状」、「分布している」などの表現はよく使うのでこの機会におぼえておくようにしましょう。

【テンプレ暗記用】気象予報士実技試験の記述解答を全部丸暗記帳!(過去10年分以上)

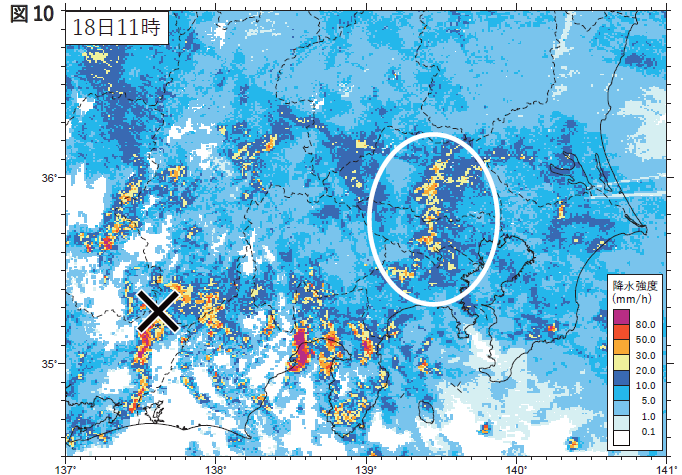

問4(2) シアーライン

問4の(2)です。

気象業務支援センター

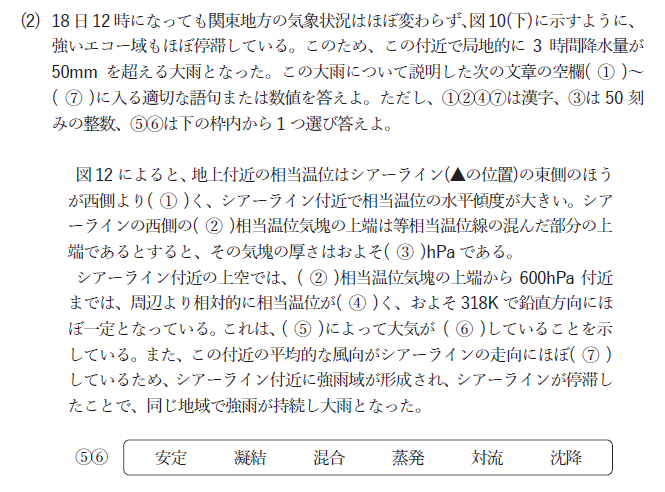

穴埋め問題ですね。

気象業務支援センター

図12によると地上付近でのシアーラインの東側は西側より相当温位が①高く、シアーライン付近で相当温位の水平傾度が高くなっています。

シアーラインの西側の②低相当温位気塊の上端は等相当温位線の上端だとすると、気塊の厚さはおよそ③50hPaです。

シアーライン付近の上空では低相当温位気塊の上端から600hPa付近までは周囲より相当温位が相対的に④高く、318Kで鉛直方向にほぼ一定となっています。

これは⑤対流によって、大気が⑥混合していることを示しています。

またこの付近の風向がシアーラインの走向にほぼ⑦平行(一致)しているため、シアーライン付近に強雨域が形成され大雨になったと考えられます。

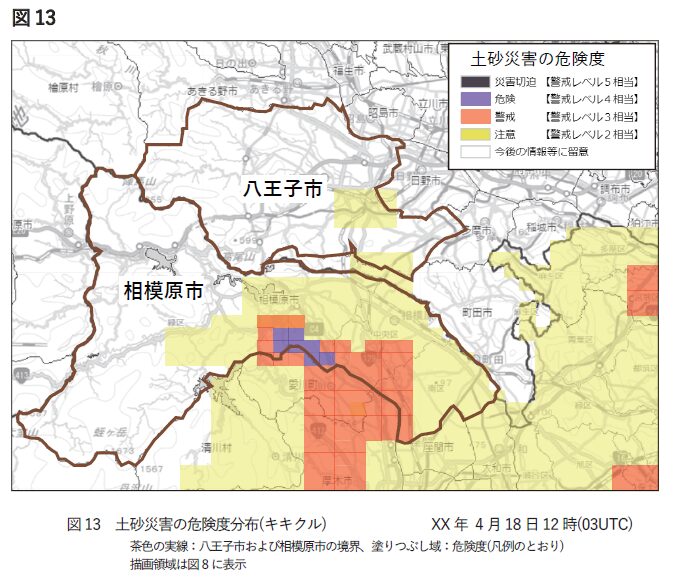

問4(3) 危険度分布(キキクル)

問4の(3)です。

気象業務支援センター

危険度分布(キキクル)の情報について読み取ります。

気象業務支援センター

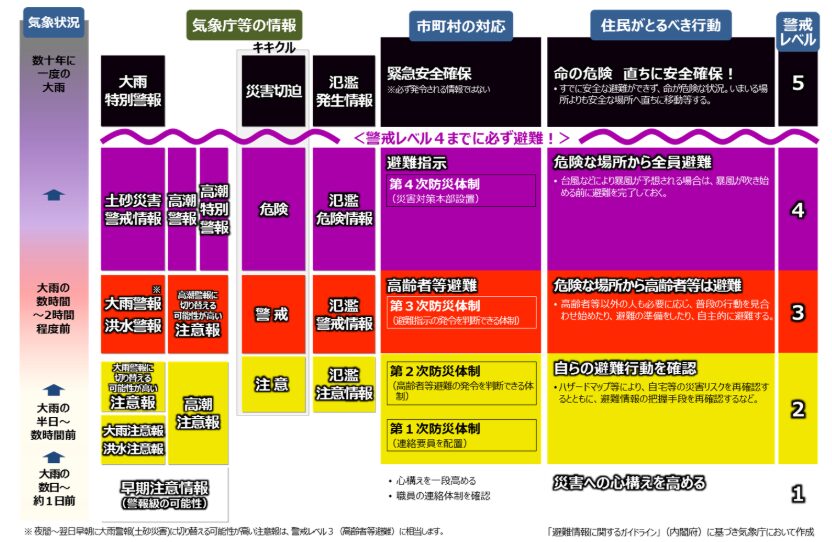

気象庁HPに段階的に発表される防災気象情報と対応する行動についての記載がありますので、これを用いて説明します。

気象庁HP

八王子市では黄色の着色で土砂災害の危険度が表されています。

これは警戒レベルが2相当であることを示し、この時に発表される防災気象情報は、大雨注意報となります。

相模原市では紫色、赤色、黄色の着色が混在していますね。

それぞれ警戒レベルが4,3,2相当であることを示しており、その警戒レベルに達すると予想されているためかなり危険な状態となっています。

このときに発表される防災気象情報は土砂災害警戒情報、大雨警報となります。

大雨注意報も該当しますが、同一地域ではより警戒レベルの高いほうを優先させますので、大雨警報が発表されることになります。

よって答えは八王子が「エ」、相模原が「イ、ウ」となります。

まとめ

皆さんお疲れ様でしたー!

今回は低気圧についての代表的な問題が出題されたかなと思います。

前問からつながりのある問題が多く出題されていますので1つ間違えると大幅な失点につながる可能性もあります。

1つ1つ慎重についていくことも心がけていきましょう。

またキキクルのようなあらかじめ知っておかないと解けない問題も出題される傾向があります。

近年気象災害も多く発生していますので出題者側としても取り入れたい意図はわかる気がします。

気象庁HPなどで、最新の情報なども積極的にとりいれながら勉強していくようにしましょう。

【5分で読める!】気象予報士実技試験の突破のカギは時間配分にあり!完全完答のコツをご紹介!

最後までお読みいただきありがとうございます!

このブログは私の経験もふまえ、独学で勉強していく方の「悩みを少しでも減らしたい」という思いを解消すべく、全て手作業で時間をかけ作成しております。

少しでも役に立った、今後も継続してほしい、また読みたいと感じられる方がおられましたら是非codocから投げ銭という形で応援してください!

あなたの応援が次のコンテンツを生み出す力になっています。