皆さんこんにちは!気象予報士のyoshi.です。

実技試験に必ずといっていいほど登場するエマグラムですが、見方や考え方がいまいちわからないという方も多いかと思います。

正しく活用すれば大気の状態を考える上でとっても便利なアイテムです。

ぜひ皆さんも記事を読んで習得してみてくださいね。

【5分で読める!】千里の道も一歩から。天気や気象がより面白くなる厳選本8選のご紹介!

エマグラムとは

定義は?

まずは、エマグラムの定義から。

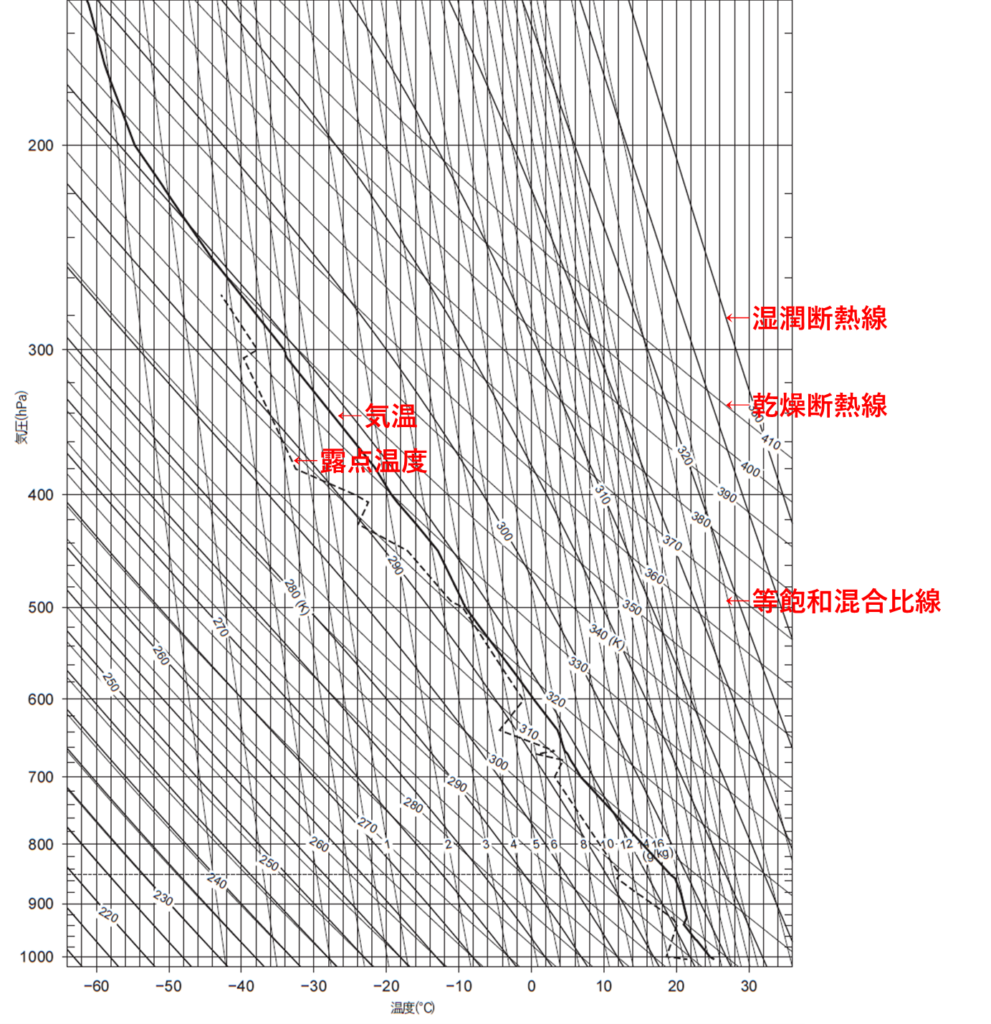

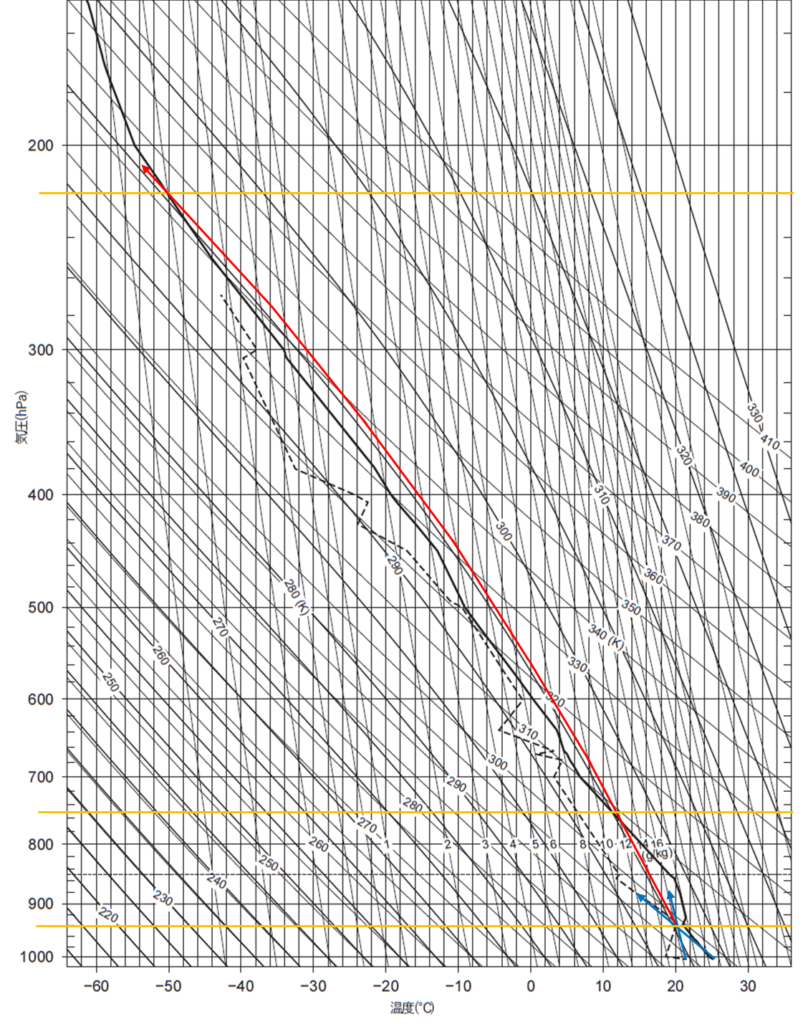

エマグラムというのは気象にもちられる断熱図の1つであり、横軸に気温を常態目盛で、縦軸に気圧を対数目盛でとったグラフ上に、ある地点上空の気圧と気温および露点の関係をプロットしたものになります。

1884年にハインリヒ・ヘルツという物理学者が考案したそうです。

文字で書いてもわかりにくいと思うので、実際にエマグラムを見てみることにしましょう。

はい、これがエマグラムです。

線がいっぱい引いてありますね。

それぞれの線の名前をいれてみました。

このエマグラムにはある地点の状態曲線を表しています。

実線と点線がその地点の気温と露点温度になります。

さて、このエマグラムを使うことで何がわかるのでしょうか。

早速、図を使いながら説明していきますね。

エマグラムの使い方

エマグラムはある地点の上空の大気状態を把握するのにとても便利なアイテムです。

具体的には上空で雲ができはじめる位置、空気塊が勝手に上昇し始める位置、そして雲の頂点の位置を読み取ることができます。

これらを専門用語でいうと持ち上げ凝結高度、自由対流高度、平衡高度となります。

実際に先ほどのエマグラムを使用しこれらを求めてみましょう。

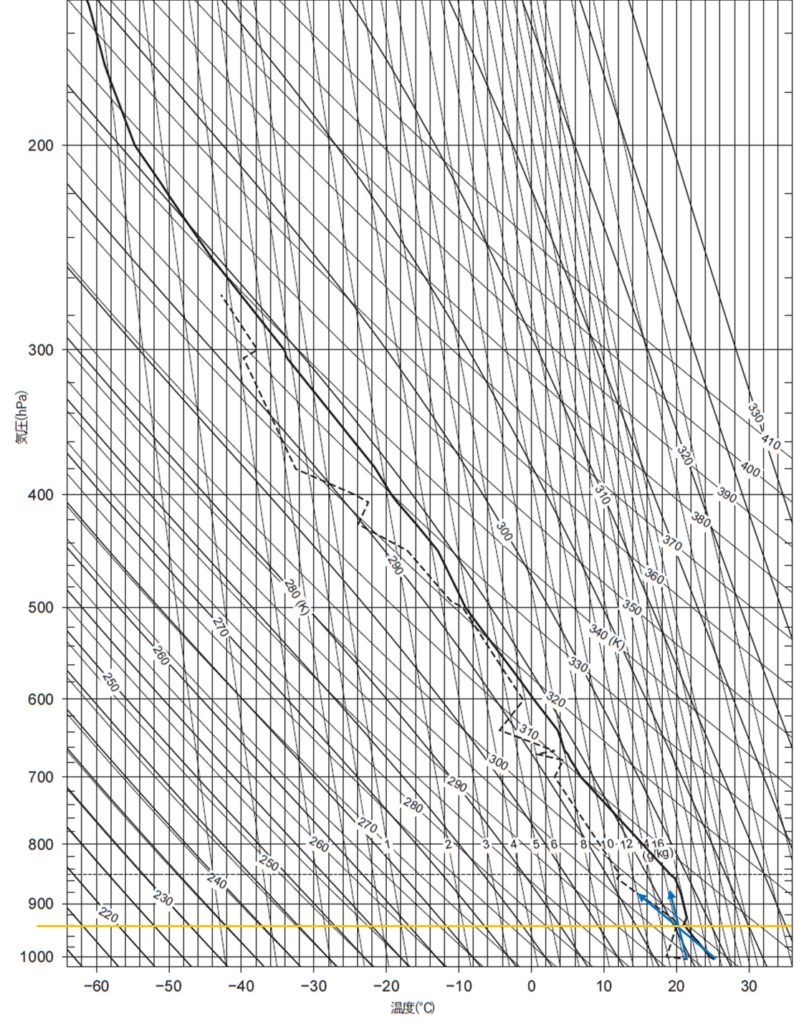

まず、持ち上げ凝結高度です。

これは雲ができ始める雲低高度になります。

まず、地上の気温から乾燥断熱線に平行に線を伸ばします。

そして地上の露点温度から等飽和混合比線に平行に線を伸ばします。

これらの交点が地上の気温、露点温度から求めることができる空気塊の持ち上げ凝結高度になります。

高度では940hPaです。

気温と露点温度の差は湿数といって、概ね3℃以下では湿潤、それより差が大きければ乾燥となります。

つまり乾燥断熱線と等飽和混合比線が上空に向かって近づいているというのは、湿度が上昇しているとうことを意味していて、交点は湿度100%になります。

それより上空にいくと、どうなるかはもうお分かりですね。

空気に入りきらない水蒸気は凝結して水滴となります。

これが雲ができ始める高さになるんですね。

次に、自由対流高度です。

この高度になると、周りの空気よりも空気塊の気温が高くなり、何もしなくても勝手に上昇していくという場所が存在します。

持ち上げ凝結高度より上空では雲ができ始めるため、湿潤断熱線にそって空気塊を上昇させます。

赤の矢印です。

すると、状態曲線である気温と交わる点が読み取れますね。

これが自由対流高度と呼ばれる点になります。

高度でいえば770hPa。

この点より上空になると、黒の実線よりも赤の矢印がつねに右側、つまり温度が高い状態が続きます。

周りの気温よりも空気塊の気温が高いとどうなるでしょう。

そうです、暖かいので温度が同じになるまで何もしなくても勝手に上昇していくことになります。

その間が雲ができ続けることになるんですね。

最後に平衡高度です。

平衡高度は雲の雲頂高度で、雲の頂点になります。

さきほどの図で考えてみましょう。

赤矢印を湿潤断熱線に沿ってさらに伸ばしていきます。

線を伸ばしていくときに難しいのは湿潤断熱線は直線ではないということ。

上空に行くにつれカーブしていますよね。

うまく図示するコツは940hPaにある持ち上げ凝結高度の点が湿潤断熱線の間のどの位置にあるか。

例えば1:9の位置にあれば、同じ比率で、求める高度まで線を伸ばしていくという方法もおすすめです。

すると、どうでしょう。

気温と交わる点が確認できますね。

その点が平衡高度になります。

高度でいえば220hPaです。

この高度で雲が終了し、これより上空では雲ができなくなります。

エマグラムを使用することにより、雲がどの高度でできているかを把握することができました。

対流抑制と対流有効位置エネルギー

雲ができるためには大気の鉛直方向の対流活動が必要になります。

対流の起こりやすさもエマグラムを用いて読み取ることができます。

早速見ていきましょう。

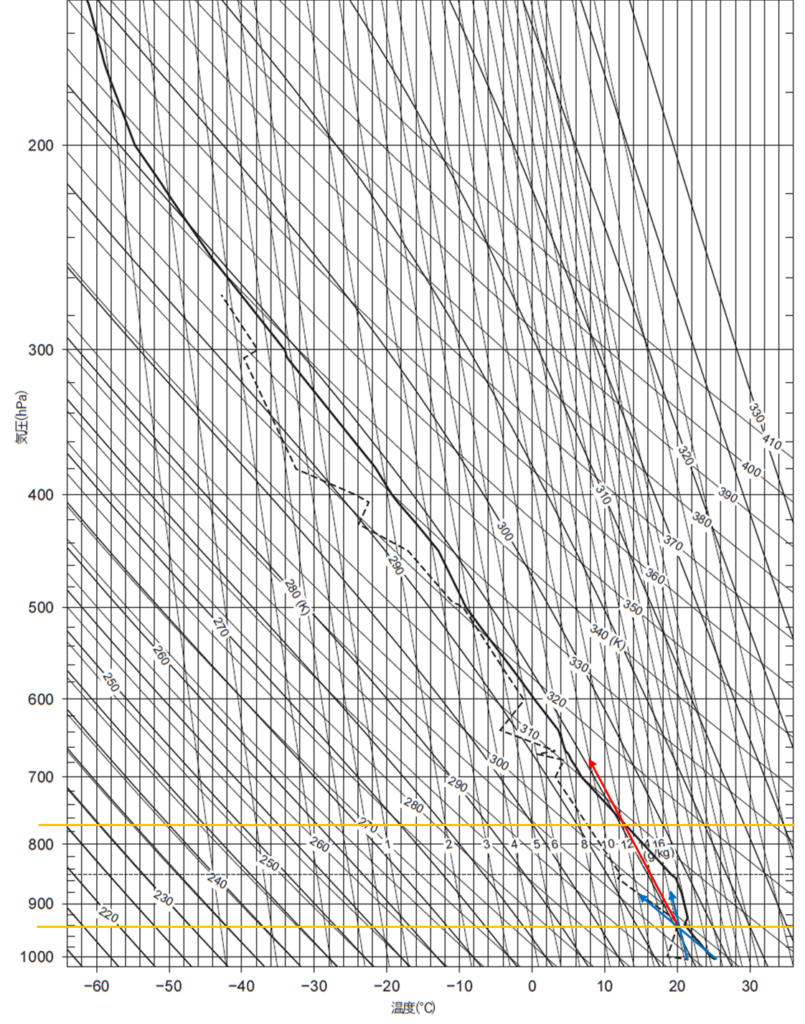

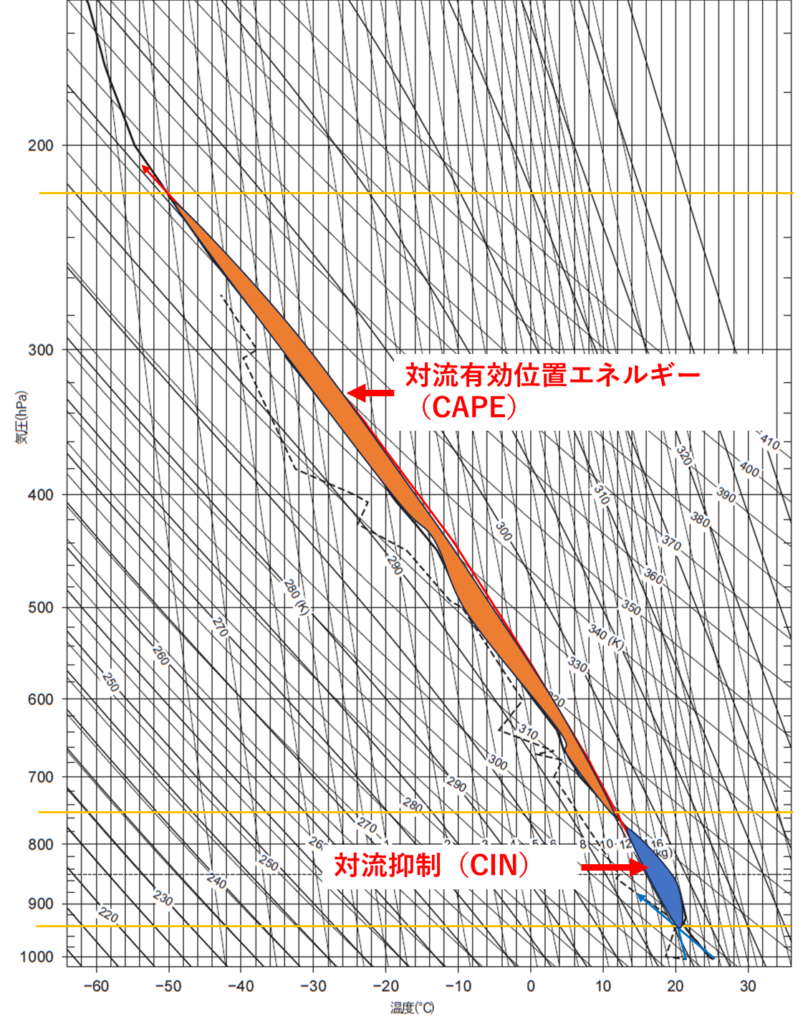

先ほどのエマグラムを使います。

状態曲線である気温と湿潤断熱線で囲まれた範囲を着色しています。

青色が対流抑制でオレンジが対流有効位置エネルギーです。

オレンジの範囲が大きければ対流を起こそうとするエネルギーが大きいことを示し、逆に青の範囲が大きいと空気塊を引きずり降ろそうという力が働き、対流を抑制します。

CAPE-CINがプラスとなれば対流不安定、マイナスとなれば安定を表していてある地点の対流活動のしやすさを視覚的に読み取ることができます。

今回の場合であれば、あきらかにCAPEが大きくプラスですので、対流が起こりやすい、雲ができやすい状態となっていることがいえますね。

ちなみに積乱雲が発生するときにおこる気象現象といえば、大雨、雷、突風(竜巻)、降ひょうです。

実技試験などでたまに出題されるので合わせて覚えておくようにしましょう。

ショワルター安定指数(SSI)

気象予報士試験ではSSIを求めさせる問題も定期的に出題されます。

ショワルター安定指数(SSI)というのは850hPa面にある空気塊を500hPa面に強制的に持ち上げたときの気温と500hPaにおける状態曲線の気温との差を見ることで大気の安定度をはかる指数になります。

この気温差がプラスであれば雷雨の可能性は低く、マイナスであれば激しい雷雨が起こりやすい不安定な気象状態となっているといえます。

ところで、なぜマイナスであれば不安定となるのでしょうか。

SSIは状態曲線の500hPa面の気温から850hPa面から500hPa面に強制上昇させた空気塊の気温を引いて計算します。

マイナスということは前者の気温が低い、つまり上空の気温が低いため大気が不安定になるんですね。

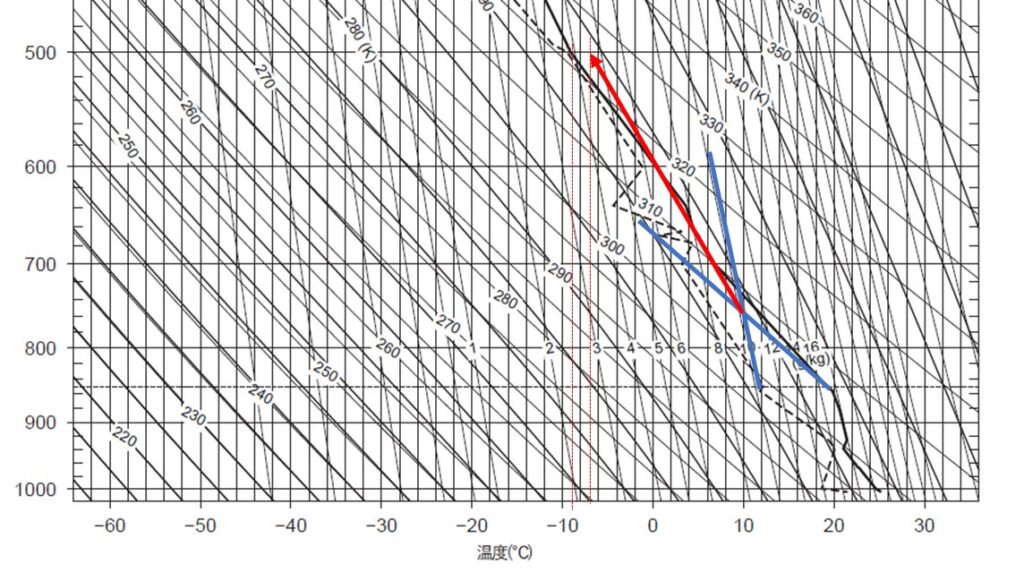

では、実際にSSIを計算してみましょう。

流れとしては前述の持ち上げ凝結高度や自由対流高度を求めたやり方と高度が異なるだけで基本的な考え方は同じになります。

まず850hPaでの状態曲線の気温と露点温度の交点を見つけます。

そこから、それぞれ乾燥断熱線、等飽和混合比線にそって上昇させます。

すると、交点を見つけることができます。

青実線が交わるところですね。

交点が見つかれば湿潤断熱線に平行に500hPaまで線を伸ばしていきます。

これで作図は完成です。

あとは数値を読み取ります。

そうすると、この空気塊の強制上昇後の気温は-7℃、状態曲線の500hPa面での気温は-9℃ですね。

つまりSSIは-9℃-(-7℃)=-2℃ということになります。

この結果から、この地点では雷雨が起こりやすい気象状態となっていることがわかりました。

まとめ

ここまで、エマグラムの使い方や考え方について解説してきました。

最初は見慣れていないのでわかりにくいかと思いますが、実際に自分の手を動かしながら、エマグラムを使っていくと、次第に考え方がわかるようになってきます。

空の状態をイメージしながらエマグラムを見ていくとより理解も深まるかと思います。

何度も練習して、どんな状態曲線が出題されても、答えを導けるよう練習してみてくださいね。

【5分で読める!】相当温位とは何か?仕組みと考え方を図解で気象予報士がわかりやすく解説!

最後までお読みいただきありがとうございます!