皆さんこんにちは!気象予報士のyoshi.です。

気象予報士試験の勉強を始める中で、教科書の最初に登場する地球の大気。

きっと目にされる方も多いことでしょう。

私たちが日々生活し、普段なにげなく接している大気についても勉強することができます。

ここで面白いと思えるかそうでないかで、試験勉強の進み具体も大きく変わるはずです。

気象が好きな方であれば、興味を持って読み進めることができるはず。

気象予報士試験では一般知識でよく登場しますし、全ての基本となる項目ですのでしっかり勉強しておきましょう。

地球の大気

定義は?

地球の大気というのは、地球の表面を覆っている気体のことです。

大気が存在する範囲を大気圏と呼びます。

この大気圏がどこまで続くかというと、地表から約100km上空まで。

大気がほとんどなくなる、それより上空は宇宙となります。

ちなみに大気とよく似た、空気というのがありますが、これの違いご存じでしょうか。

空気というのは、地表近くのひとまとまりの混合気体のことを指します。

大気の一部が空気と考えておけばわかりやすいかもしれませんね。

大気の成分は?

大気というのは気体のことでしたが、ではこの気体にはどんな成分が含まれているのでしょう。

成分は比率の多い順に窒素78%、酸素21%、アルゴン0.9%、二酸化炭素0.03%。

上位3つの成分で99.9%以上の割合を占めることになります。

この成分の割合は気圧が下がっても、上空約90kmまで変化しません。

気体の密度だけが小さくなっていくんですね。

この比率で興味深いのは窒素の割合が高いことではないでしょうか。

窒素というのはとても安定しており、他の物質と反応しにくい性質を持っています。

地球が誕生したころ火山活動が活発で、水蒸気や窒素、二酸化炭素などのガスが放出されました。

窒素は安定しているため、他の成分が海に解けたり、岩石に固定されてしまったりする一方で、大気に残り続け結果として一番成分割合が多くなったといわれています。

鉛直方向の分布

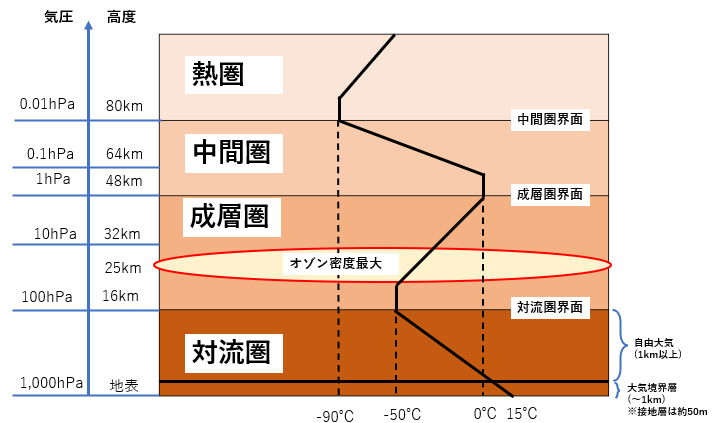

では、次に大気の鉛直方向の気温と気圧分布について考えていきます。

図は大気の鉛直分布を示したものです。

地球の大気のある大気圏は下から対流圏、成層圏、中間圏、熱圏という4つの層にわけられます。

気象予報士試験では、この図に関連する問題がよく出題されますが、高度や気圧が混乱することがあります。

成層圏界面は高度何キロだっけ?みたいに。

私が実際にやった、おすすめの覚え方は16kmの倍数で高度と気圧を覚えていくことです。

意外と簡単に覚えやすくなりますよ。

では、それぞれの層について詳しく見ていくことにしましょう。

対流圏

まず最初は、我々が生活している対流圏についてです。

ここでは温度が上空に向かって約6.5℃/kmづつ低下していきます。

赤道では北極より気温が高く、対流圏の高度が高くなりますよね。

6.5℃/kmで低下していくと、対流圏界面では気温が北極よりも低くなります。

また、地上が1000hPaだとすると、対流圏界面の16km付近がおよそ100hPa。

もちろん生身の人が耐えれる高度ではありません。

雨や雪、台風など地上で起こる現象の全てはこの対流圏内で起こります。

大気が混合され、雲ができ雨が降るのもこの範囲内なんですね。

【5分で読める!】雨とは何か?仕組み・発生メカニズムを図解でわかりやすく解説!

また、地表面の摩擦などの影響を受ける大気境界層というのが地表から1kmのところにある層で、それより上空は自由大気と呼ばれるのも対流圏の特徴です。

成層圏

16km~50kmにかけて-50℃から徐々に気温が上昇している層があります。

これが成層圏。

成層圏界面ではおそよ1hPaです。

対流圏界面から成層圏の最下部の高度では飛行機が飛びます。

成層圏では上空に向かって温度が上昇するため対流が少なく、気候も安定しており飛行機にとっては理想の領域なんですね。

また、成層圏の特徴として、25km付近で密度が最大となるオゾン層があります。

オゾン層は人間を含む生物にとって有害である紫外線のほとんどを吸収してくれるものでこの層のおかけで快適に生活ができているといっても過言ではありません。

一方で、オゾン層は今、温室効果ガスであるフロンなどで破壊され減少傾向にあり紫外線量が増えつつあるといわれています。

紫外線が増えると、皮膚がんや白内障などの発症にもつながるため日焼け止めでは太刀打ちできない未来がやってくるかもしれませんね。

こわいですが、そのころには万能な薬ができていることを期待しておきましょう。

ところでオゾン層は酸素分子が紫外線を吸収し光解離し、そこで生じる酸素原子が他の酸素分子と結合することで生成されます。

このオゾン層ですが気温が最大となるところは高度50km付近、オゾンの密度が最大となるところは約25km付近。

なぜかというと、紫外線が最初に吸収されはじめるのがオゾン層の上層であり、下層にいくにつれ紫外線が徐々に弱まるため。

加熱率が大きいのが上層の50km付近であり気温が高いというわけです。

また成層圏の下部には低緯度から高緯度に向かう、ブリュワードブソン循環という流れがあり、低緯度の成層圏で作られたオゾンは最終的に高緯度の極に運ばれ蓄積されていくことになります。

中間圏

50kmより上空となると高度とともに気温が減少していく層を確認できます。

この層が中間圏です。

気温がどんどん下がり中間圏界面では-90℃付近まで減少します。

水蒸気が凍ってできる夜光雲などができることも。

気圧は0.01hPa。

ほとんど大気成分がなくなり原子や分子が中間圏界面となると太陽からの紫外線によって電離し自由電子が増加していきます。

熱圏

熱圏では太陽からの短波長の電磁波や電子のエネルギーを吸収するため温度が高いのが特徴です。

温度は2000℃相当と高温になります。

ただ熱圏では分子の密度が非常に小さいため、熱く感じることはありません。

この領域は電離層と呼ばれ、0.1㎛以下の紫外線が、大気に存在する酸素や窒素の原子や分子にぶつかることで光電離という電子が飛び出てイオンになる現象がおきているんですね。

このあたりの高度からオーロラを見ることもできます。

また高度に電子の密度が異なり、D層、E層、F層と上空に向かって呼び方が変わります。

D層が60kmから90km、E層が100kmから120km、F層は150kmから800km。

D層の一部は中間圏内にありますね。

熱圏では高度はなんと800km上空まで続くことになり、それより上空は外気圏となります。

まとめ

ここまで、地球の大気について紹介してきました。

私たちが生きていく上では大気の存在は欠かせませんし、この成分分布のバランスがとても重要になります。

地球温暖化が進んでいくと、バランスが変化しもしかすると、生きづらくなる可能性もあるかもしれません。

今後の地球の気候変動にも注目していきましょう。

【5分で読める!】地球温暖化の原因は?人間活動との関係をわかりやすく解説。未来はどうなる?

最後までお読みいただきありがとうございます!