【保存版】気象予報士は本当に稼げる!?資格の価値とおすすめ就職先10選!

問1

気象業務支援センター

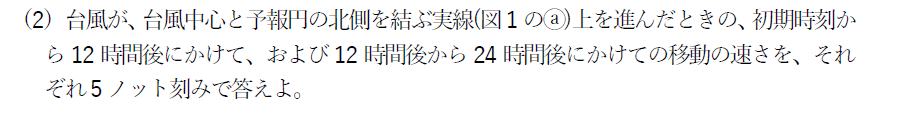

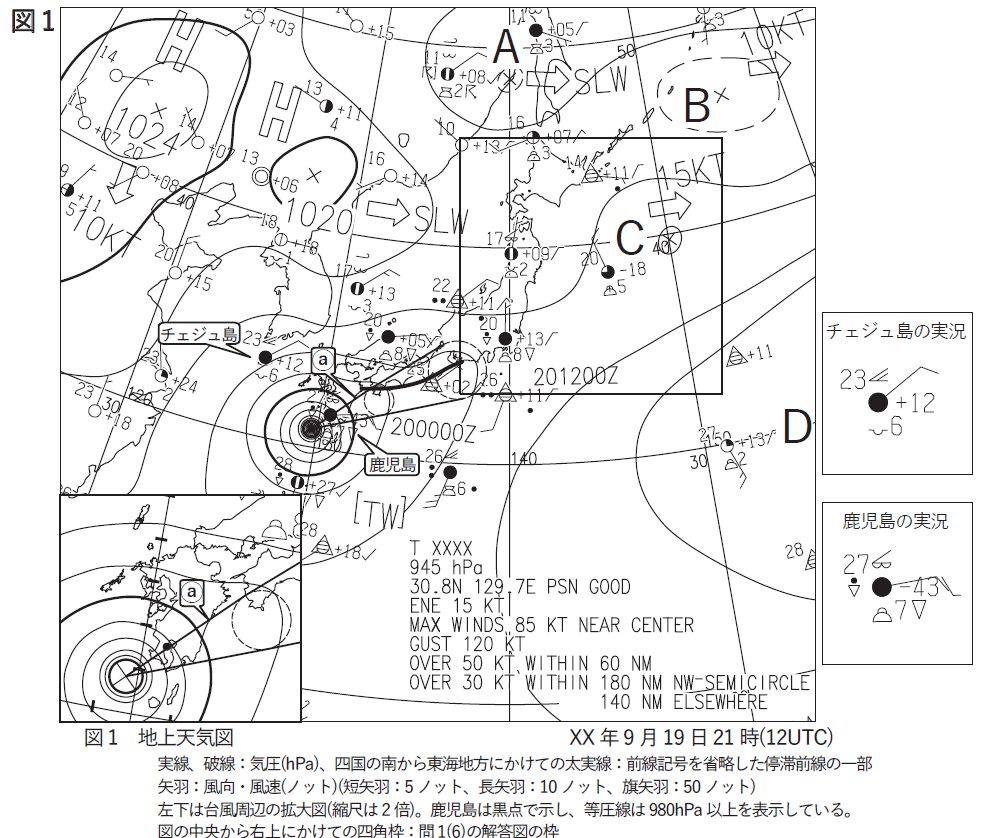

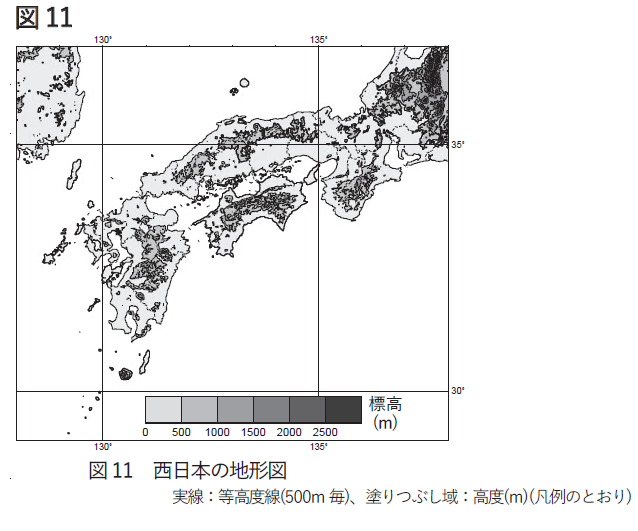

問1(1) 地上天気図

問1の(1)です。

まずは、地上天気図を読み解く穴埋め問題です。

気象業務支援センター

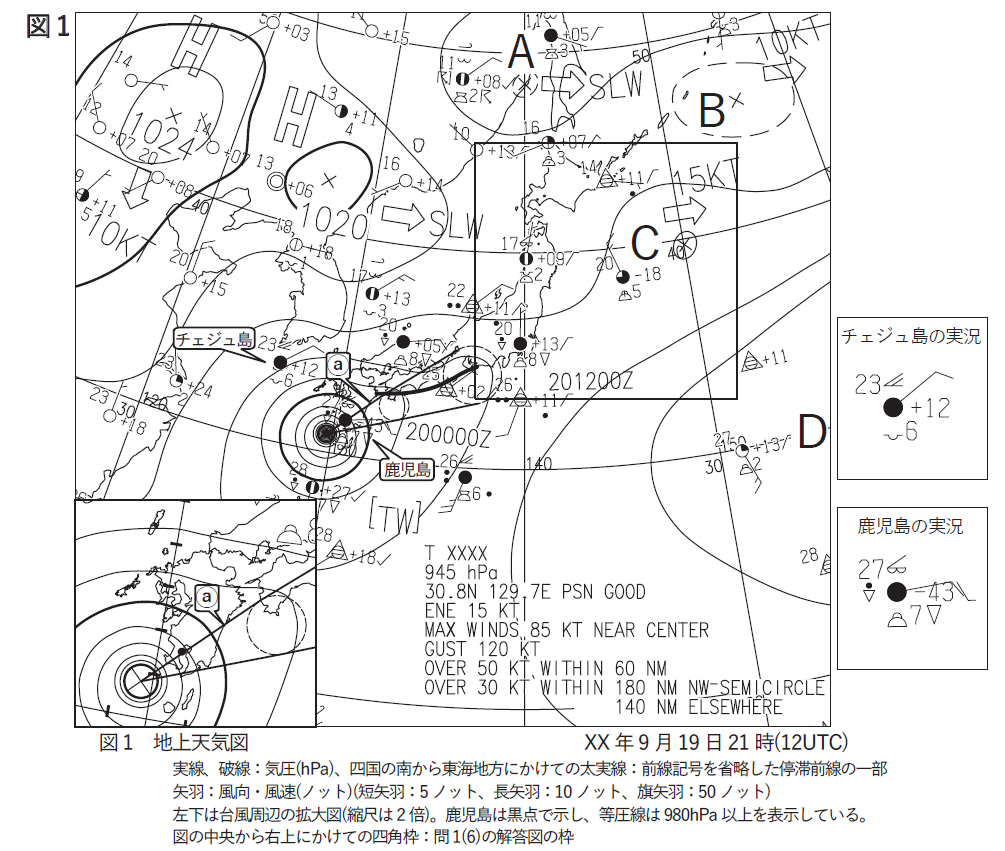

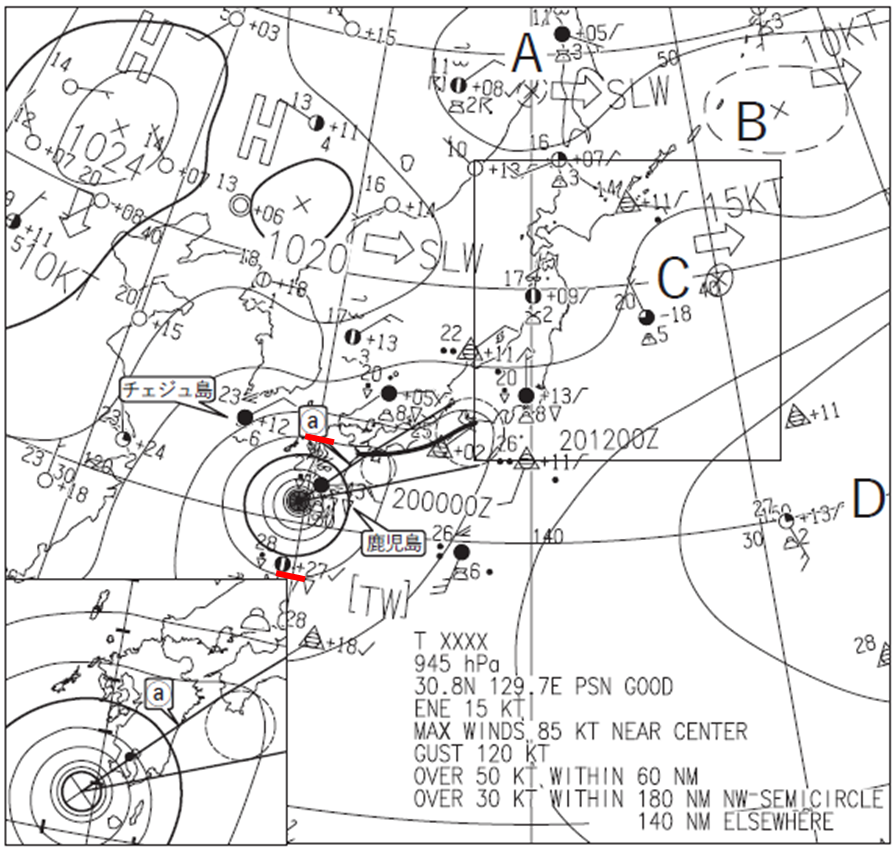

九州の南海上に台風が確認できます。

まず台風の大きさは大型、超大型と2段階あり、風速15m/s以上の半径がそれぞれ500~800km未満と800km以上で定義されています。

図1より、30ノット以上の直径は180+140=320海里ですので、半径に直すと、160海里。

そしてkmになおすと、160×11/6≒300kmとなります。

大きさについては明らかに500km未満ですので大きさを表現しない①ーの台風であることがわかります。

また最大風速は85ノットであることから台風の強さは②非常に強いとなります。

風速は強い、非常に強い、猛烈なと3段階ありますので、最大風速と合わせて覚えておくようにしましょう。

台風中心位置の確度は正確でその誤差は概ね③30海里以下となりますね。

中心気圧は945hPa、最大風速は④85ノットで、中心から半径⑤60海里以内では風速50ノット以上の暴風域となり、「TW」の⑥海上台風警報が発表されています。

鹿児島の天気は弱いしゅう雨で、風速⑦10ノット、下層で⑧積雲が観測されています。

そして、チェジュ島の天気は曇りで、中層で高層雲または⑨乱層雲、下層で⑩層積雲が観測されています。

このあたりは実況図を見ればすぐわかりますね。

気象業務支援センター

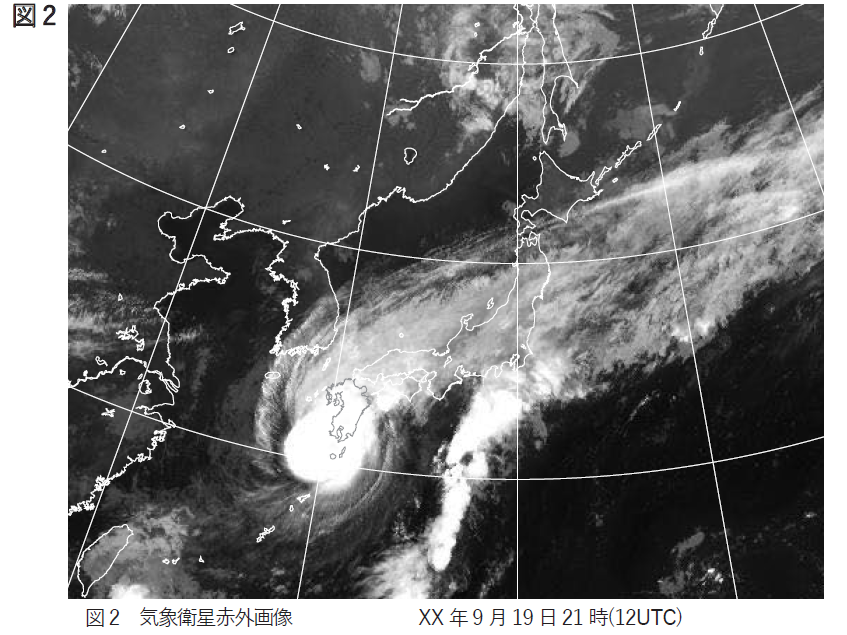

赤外画像をみると、台風中心に輝度温度の⑪低い発達した対流雲が見られ前線や台風の北側の日本海にも広く雲域が広がっていることがわかります。

さあ、ここまでは問題ないでしょう。

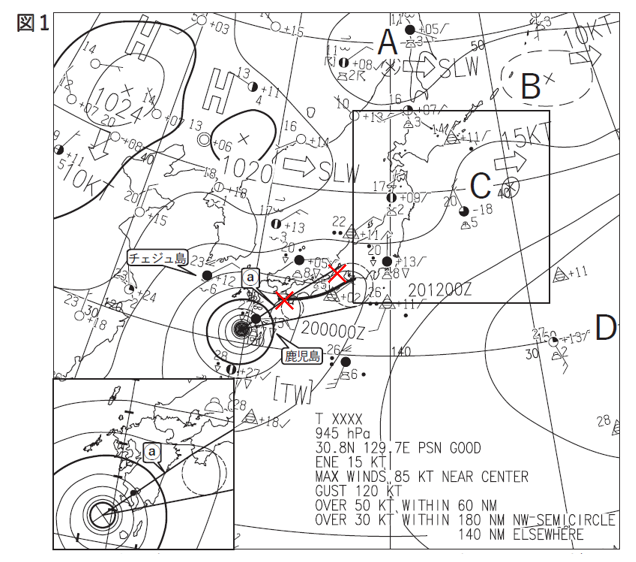

問1(2) 台風の移動速度

問1の(2)です。

気象業務支援センター

台風の移動の速さを求めます。

気象業務支援センター

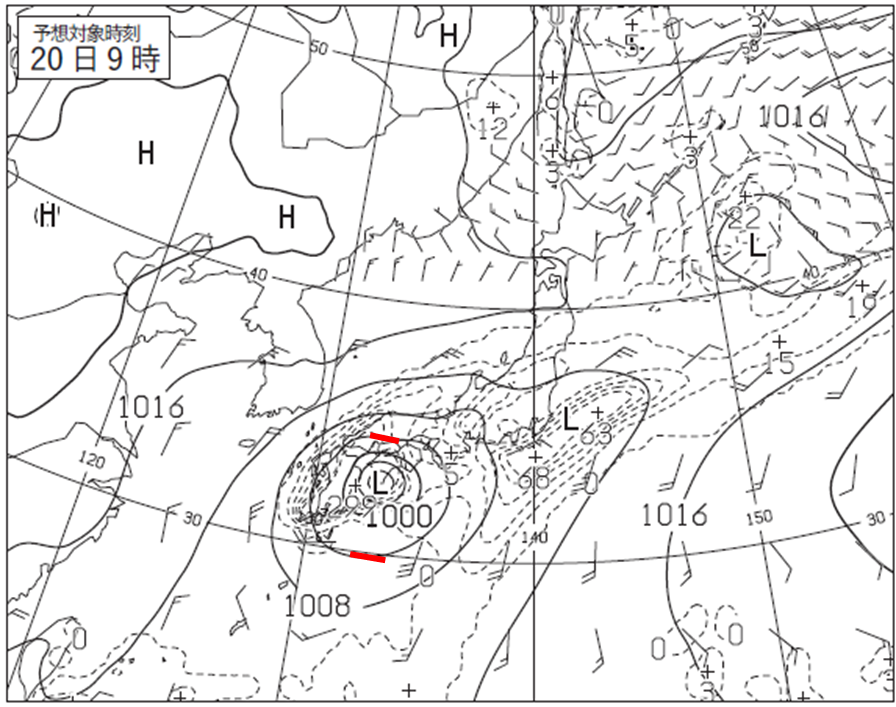

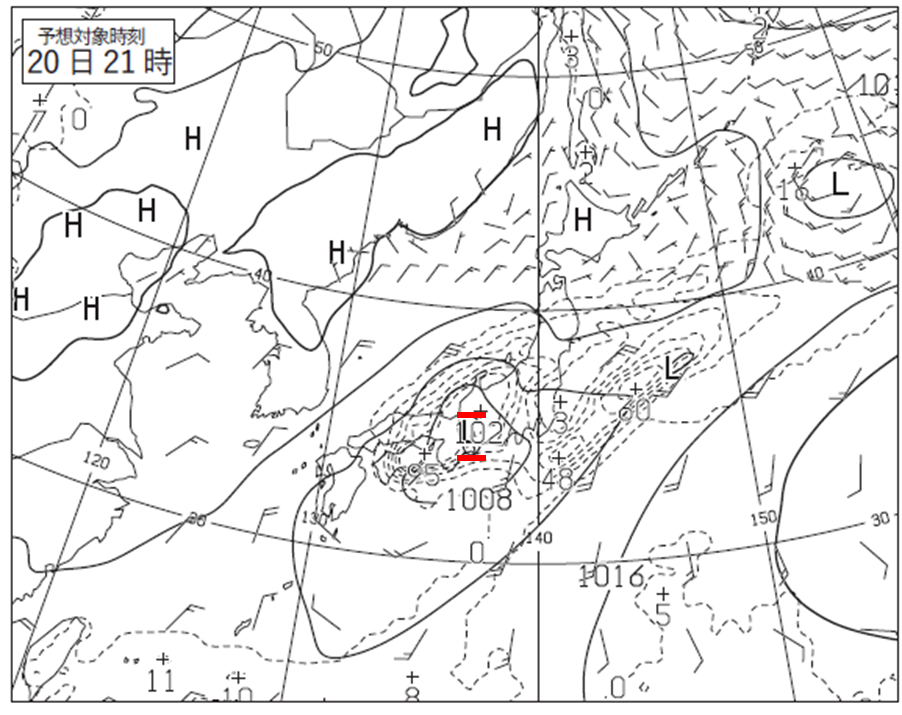

図6、図7の12h後、24h後の地上天気図にある台風中心を初期時刻に×で記入してみると、上図のようになります。

それぞれの距離は初期時刻から12h後まで約200海里、12h後から24h後までは約230海里ですので、それぞれを12hで割ると速さを求めることができます。

5ノット刻みで考えると、初期時刻から12h後までは15ノット、12h後から24h後までは20ノットとなります。

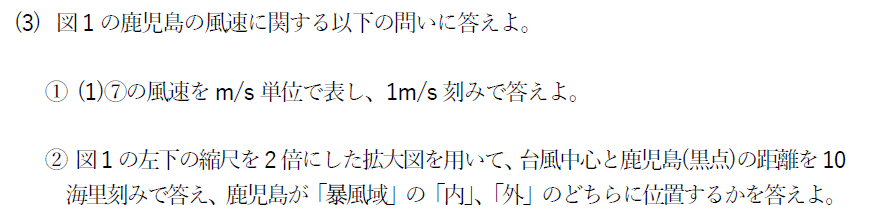

問1(3) 鹿児島の風速

問1の(3)です。

気象業務支援センター

まず問1の(3)の①です。

気象業務支援センター

図1の鹿児島の風速は東の風で10ノットですね。

1m/s刻みで答えるので1ノット≒0.5m/sを使えば、10ノット≒5m/sです。

問1の(3)の②です。

図1の左下にある、拡大図から台風中心と鹿児島までの距離を計算します。

緯度・経度の黒い印は60海里刻みにつけられていますので、これをもとに読み取ると台風中心からかごしままでの距離は70海里。

そして暴風域は平均風速25m/s以上の風が吹いている領域になります。

図1の右下の記述から60海里以内がそれに該当しますので、鹿児島は外になりますね。

問1(4) 天気記号

問1の(4)です。

気象業務支援センター

気象業務支援センター

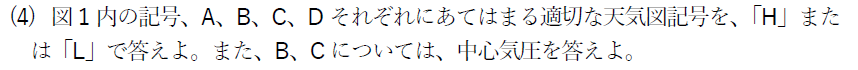

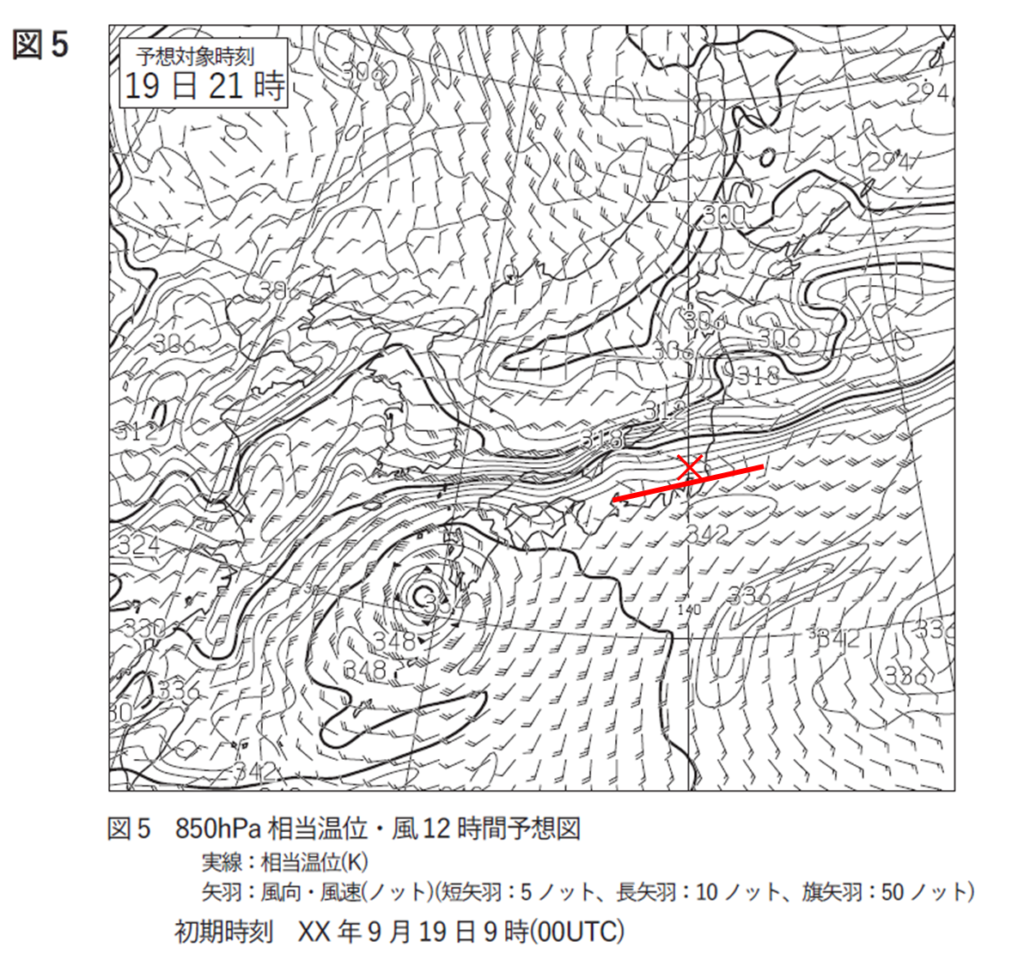

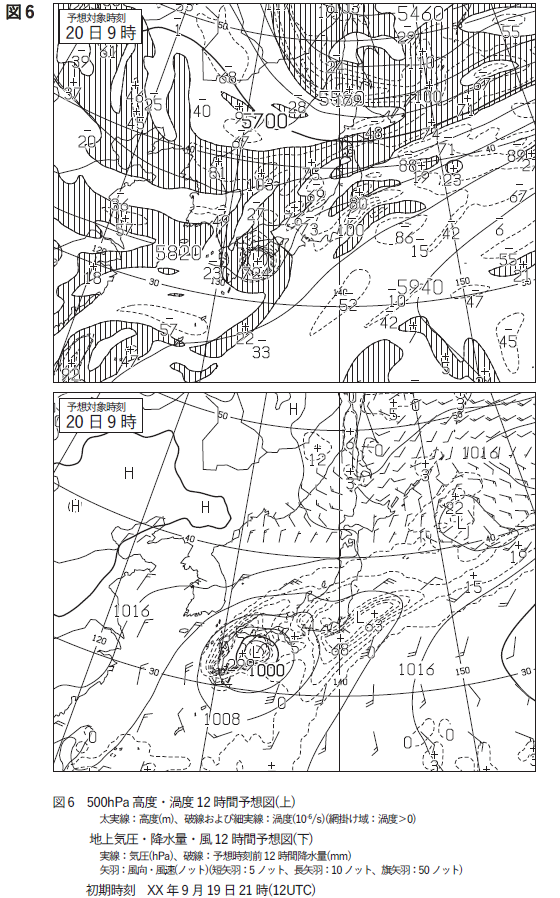

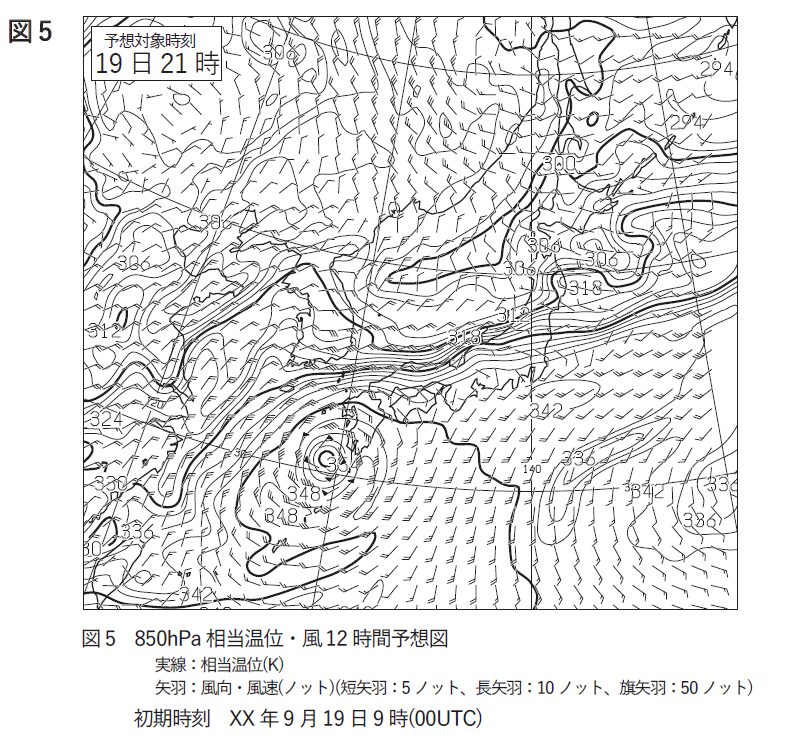

この問題をとくためには風向の流れを読み解く必要があり図5を使用します。

初期時刻は19日の9時での12時間予想図なので、地上天気図と同じ19日21時の天気図を表したものになります。

地上天気図にあるA~Dが図5で低気圧循環であるか、高気圧循環であるかを読みとります。

すると、まずA、Cについては反時計回りに風が循環していることがわかりますね。

そして、B、Dについては時計回りに循環。

よってAはL、BはH、CはL、DはHが答えになります。

気圧についてはAの左側に位置する1020hPaの等圧線を基準に考えていきます。

Aと取り囲む等圧線の気圧は1012hPaですので、Bはそれよりも高圧、つまり1014hPaとなります。

Cは1012hPaより低圧で実線で囲われていますので、1008hPaが答えになります。

問1(5) 大気の状態

問1の(5)です。

気象業務支援センター

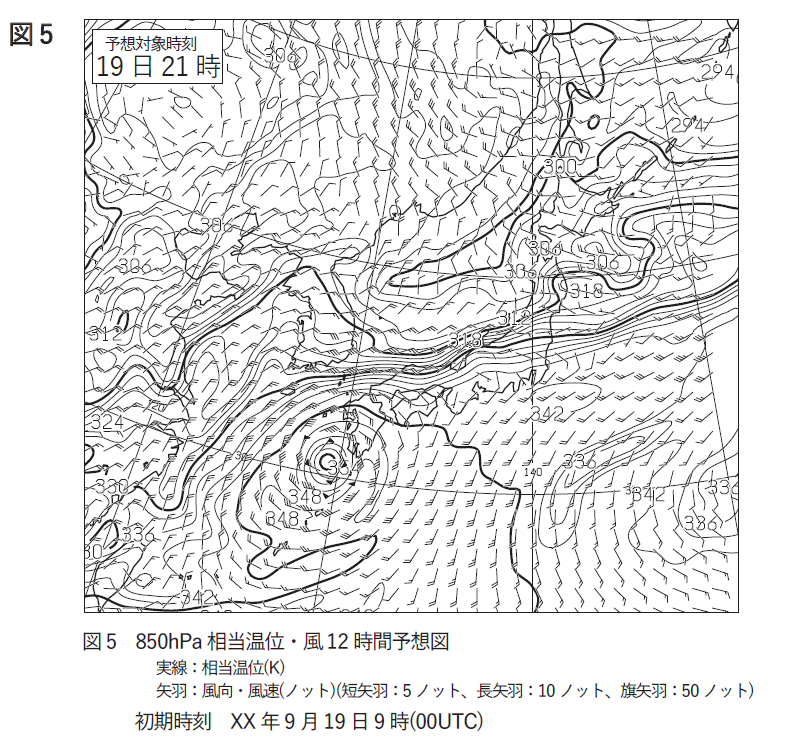

まず問1の(5)の①です。

館野の状態曲線もとに考えていきましょう。

気象業務支援センター

前線面の高度については風向の変化が大きく、湿潤断熱線より気温減率の小さい層、つまり気温の安定層の上端付近になります。

それを読み解くと、上端の高度は810hPaとなります。

理由としては「気温の安定層の上端となるため。」となります。

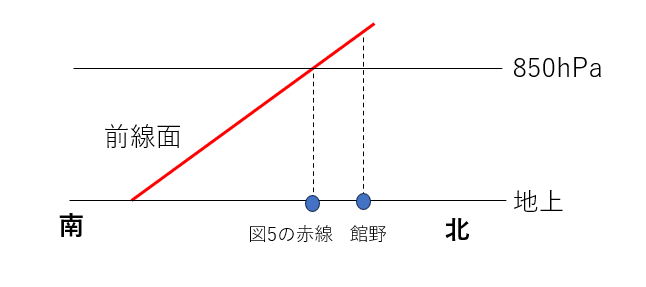

問1の(4)の②です。

前線面の位置を判断していく問題です。

気象業務支援センター

先ほど使用した850hPaの天気図を使用すると、前線面は等相当温位集中帯の南縁に位置しますので、

赤線あたりが地上前線と考えられます。

そして×が館野の位置ですね。

そうすると、館野より南に前線が位置していることがわかります。

よって、答えは南で、その理由としては「前線面の高度は館野では850hPaより高く、その高度は南側が低いため。」となります。

すこし日本語がわかりにくいかもしれませんが、図にあらわすとこのようになります。

この図は東から断面で見た前線の図になります。

前線面の高度は館野では850hPaより高いのがわかりますね。

そしてその高度は南にいくほど小さくなっています。

わかりましたでしょうか。

問1の(4)の③です。

空気塊の浮力がなくなる高度というのは雲頂高度のことを指します。

雲低の高度、自由対流高度、雲頂の高度これらは気象予報士試験の定番の問題ですので確実に求め方について理解をしておくようにしましょう。

おさらいをしておきます。

雲低の高度は持ち上げ凝結高度のこと。

①まず、地上の気温、露点温度から乾燥断熱線、

等飽和混合比線を伸ばした交点が持ち上げ凝結

高度になります。

②次に持ち上げ凝結高度から湿潤断熱線に

そって伸ばしていき気温と交わる交点が

自由対流高度になります。これより上では

勝手に空気塊が上昇するんですね。

③そして、その線をさらに伸ばしていき、

気温の状態曲線と交わる交点が雲頂の高度、

すなわち空気塊の浮力がなくなる高度に

なります。

この①から③を使って、それぞれの地点での雲頂高度を読み取ってみてください。

そうすると答えは、館野で920(910,930)hPa、鹿児島で500hPaより上となります。

【5分で読める!】エマグラムとは何か?気象予報士試験のための読み方・使い方を図解でわかりやすく解説!

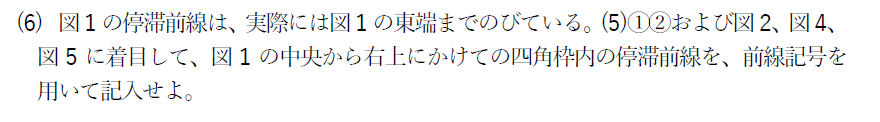

問1(6) 前線解析

問1の(6)です。

気象業務支援センター

前線の解析の問題です。

気象業務支援センター

問1の(4)で考えたように、850hPaの前線は赤線で示される位置にあることがわかりました。

そして停滞前線は等相当温位集中帯の南端に沿って伸びることがわかっています。

地上前線は850hPaの1~2度南に位置しますので、それを考慮すると前線の位置を推測することができます。

気象業務支援センター

実際に地上天気図や気象衛星画像、850hPaの天気図を印刷し答えと模範解答の前線位置を見比べていくことで、なぜそこに引くことができるのかより理解が深まります。

ぜひ実践してみてくださいね。

長かった問1がやっと終わりです。

【図解付き!】気象予報士実技試験の作図問題を完全対策まとめ(前線解析・等圧線解析)

問2

気象業務支援センター

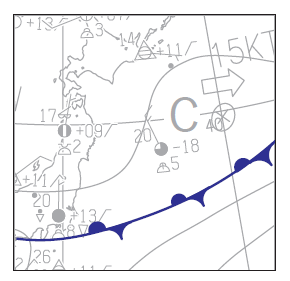

問2(1) 台風と周辺の総観場

問2の(1)です。

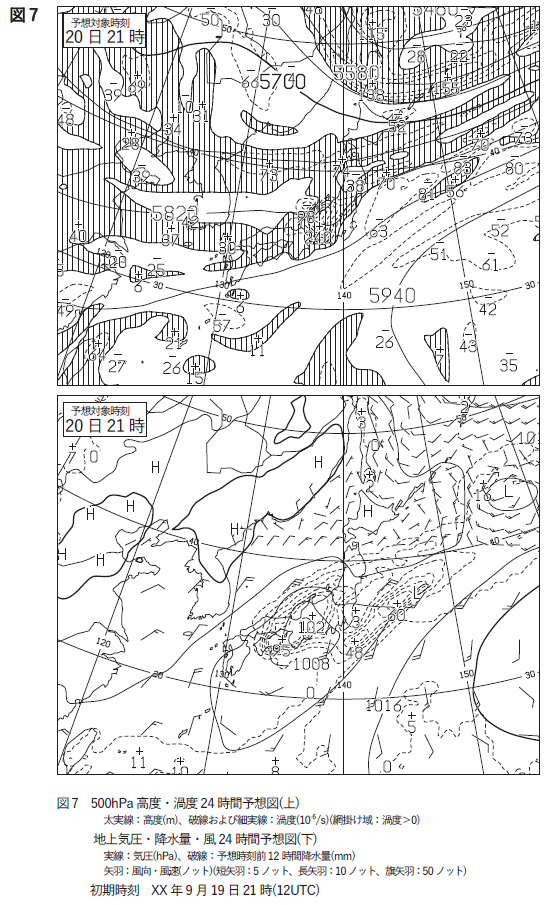

先の時間での台風とその周辺の動向を追っていきます。

気象業務支援センター

まず問2の(1)の①では台風の等圧線の幅の距離を求めます。

初期時刻、12h後、24h後の地上天気図を並べています。

これの1004hPaの等圧線の南北の幅、つまり赤線で示した間隔の距離を読み取っていくことになります。

初期時刻では約600km、12h後天気図では約500km、そして24h後天気図では約200kmであることがわかります。

自分で実際に手を動かすことも大切ですので、定規を使いながら計算してみてくださいね。

【5分で読める!】気象予報士実技試験での定規の使い方!効率よく問題を解く方法をご紹介!

問2の(1)の②です。

気象業務支援センター

まず500hPa天気図での渦度極大値の変化についてみていきます。

12h後では地上の台風中心のほぼ真上に+724×106/sという、とても大きな値が確認できますね。

24h後では地上の台風中心からやや北東方向に+240×106/sの渦度極大値が確認できます。

よって500hPaの極大値は時間の経過とともに「小さくなる。」が答えになります。

また鉛直軸の傾きとしては「ほぼ鉛直から北東方向に変わる。」となります。

問2の(1)の③です。

②で解答した渦度極大値間の距離を測ります。

そうすると、約315海里であることがわかります。

あとは12hで割って5ノット刻みで答えると25ノットとなります。

問2の(1)の④です。

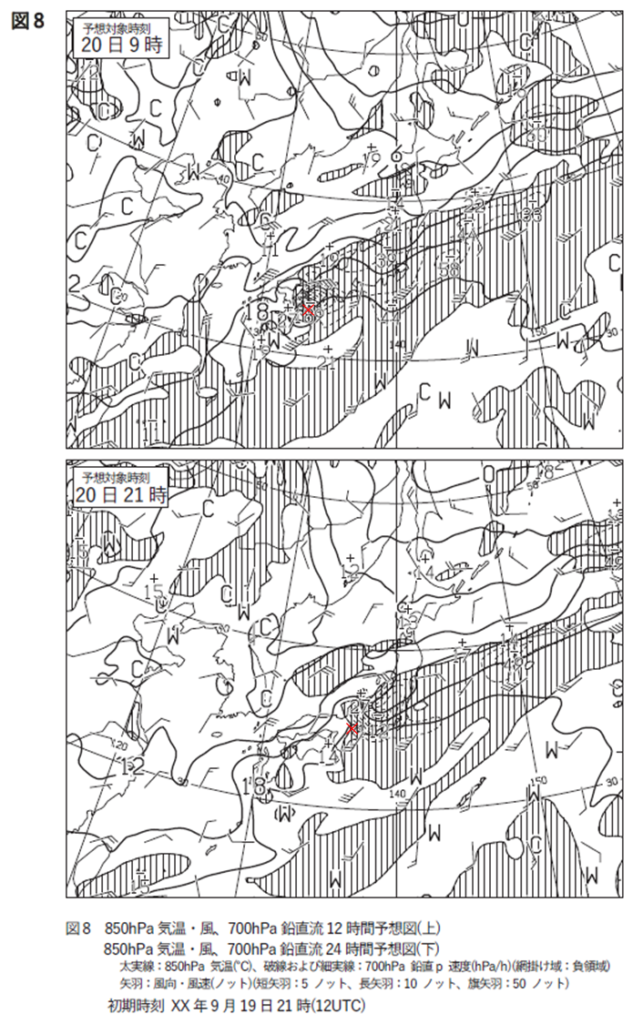

気象業務支援センター

上昇流の中心というのは台風付近での極大値のことを指していると考えられ、12h後では-89hPa/h、24h後では-112hPa/hであることがわかります。

そして、この極大値と地上での台風中心の位置を比較することで答えが見えてきます。

まず12h後では、地上中心と極大値がほぼ同じ位置にあることがわかりますね。

そして24h後になると、地上中心から極大値の間隔が広がり、北東方向にずれていくことがわかります。

よって答えは「上昇流の中心は、地上の台風中心から北東方向に離れていく。」となります。

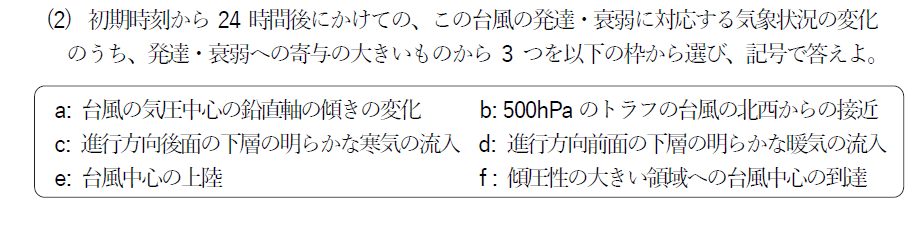

問2(2) 台風の発達・衰弱

問2の(2)です。

気象業務支援センター

台風の発達、衰弱を考えるにあたっては、気圧の変化、中心軸のずれ、水蒸気の供給量、寒気の流入などが考えられます。

これまでの問題の流れを含めて考えてみましょう。

まず、台風中心は日本に上陸し、東北東方向へ進んでいました。

そして時間とともに、1004hPaの等圧線の間隔が小さくなっていったことから、勢力は弱まってきていると考えられます。

そして、中心軸も鉛直から北東にずれていき対称性が崩れいく予想となっています。

このことからa、eは答えになると考えらえます。

地上中心への顕著な寒気や暖気の流入については24h後でも850hPa天気図で確認することはできませんでした。

つまり、c、dは答えから外れます。

そして500hPa天気図では、明瞭なトラフが台風後方に存在していませんので、bも外れます。

最後に地上天気図を確認してみると、台風の進行方向にいくにつれ、等圧線の間隔が徐々に狭くなっていることが読み取れます。

最初に比べると移動速度もゆるやかになっていますね。

これはつまり傾圧性の大きい領域に台風が進み到達したということを意味していると考えられ、fは答えになります。

よって解答はa、e、fです。

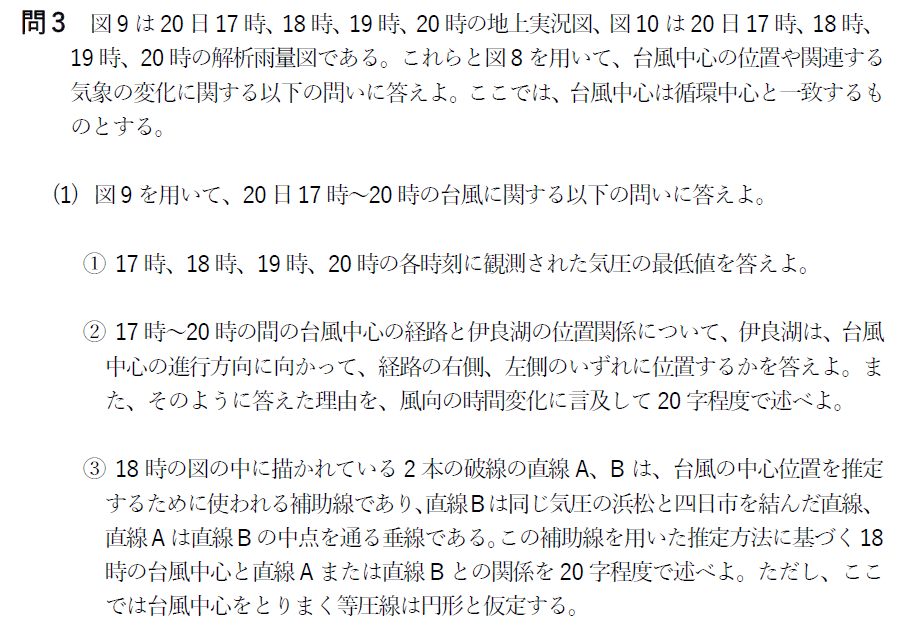

問3

気象業務支援センター

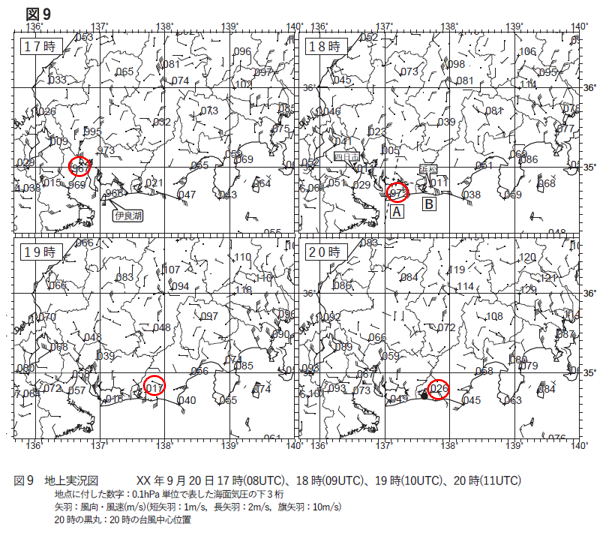

問3(1) 台風の気圧

問3の(1)です。

気象業務支援センター

まず問3の(1)の①では、それぞれの時間での気圧の最低値を読み取ります。

このような問題は見ればわかるんですが、意外と間違えやすいんですよね。

最低値に赤丸をしていますが、数字が沢山あるので、惑わされないようにしましょう。

答えは17時で996.7hPa、18時で997.2hPa、19時で1001.7hPa、20時で1002.6hPaとなります。

図には気圧の下3桁が表示されます。

すぐに読み取れるように練習しておきましょうね。

問3の(1)の②です。

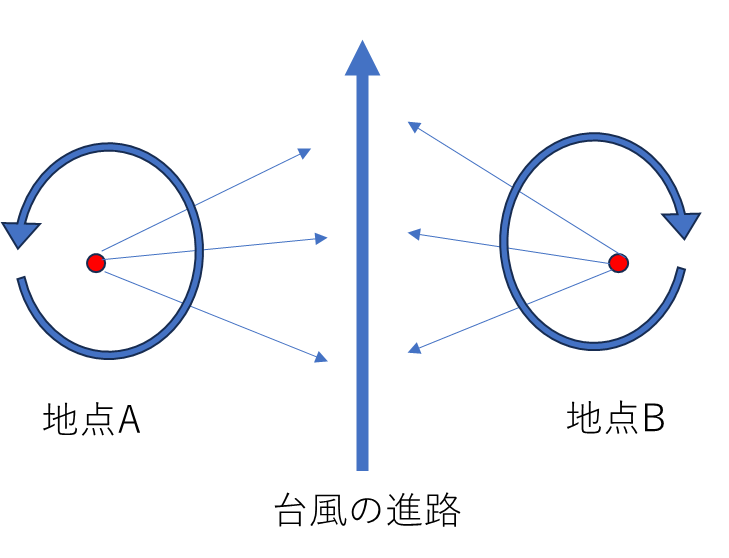

この問題は風向の変化を見ていくことでわかります。

図のように台風の進行方向左側のA点では反時計回り、右側では時計回りに風向が変化していきます。

伊良湖の17時から20時の風向変化をみてみると、南から西、北西と時計回りに風向が変化していることがわかりますね。

よって伊良湖の位置は台風進行方向の右側であることがわかります。

そして、その理由は「伊良湖の風向が時計回りに変化したため。」となります。

問3の(1)の③です。

浜松と四日市の気圧は同じ1001.1hPa。

そしてその垂線が直線Aで表されており、等圧線は円形になると問題文にあります。

そして風向も概ね、直線Aにそって左右対称になっていることから、台風中心は直線A上に位置していると考えられます。

答えは「台風の中心位置は直線A上に推定される。」となります。

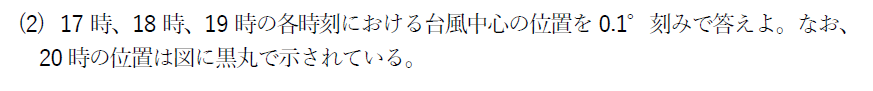

問3(2) 台風の中心位置

問3の(2)です。

気象業務支援センター

気象業務支援センター

台風の中心は、それぞれの位置での風向を読み取り推測していきます。

中心位置は図の×のようになると考えられますので、

17時は北緯34.9°、東経136.8°、18時は北緯34.8°、東経137.1°、19時は北緯34.7°、東経137.3°となります。

読み取り誤差もあると思いますが、このような問題が意外と難しいんですよね。

できるだけ模範解答の近くで正解を導けられるよう練習していきましょう。

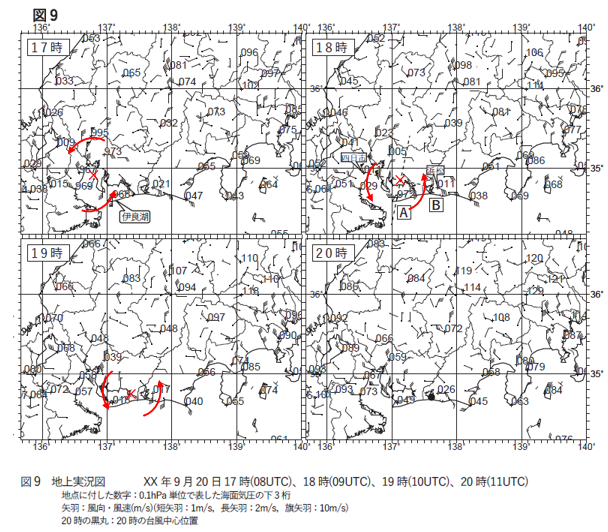

問3(3) 気圧の上昇理由

問3の(3)です。

気象業務支援センター

まず(2)で求めた台風中心からの距離を見てみると、18時の方が伊良湖に近づいていることがわかります。

ということは気圧が低くとなると考えられますが、実際は上昇しているんですね。

これはなぜでしょうか。

上昇するためには同じ気圧で台風が移動しているのではなく、台風が衰弱し気圧が上昇していることが考えられます。

衰弱しているのであれば、近づいたとしても気圧が上昇するので辻褄が合いますね。

よって答えは「台風中心は伊良湖に近づいたが、台風が衰弱し中心気圧の上昇が大きかったため。」となります。

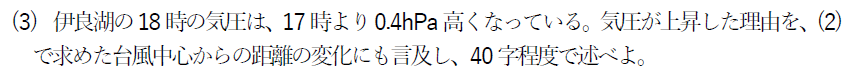

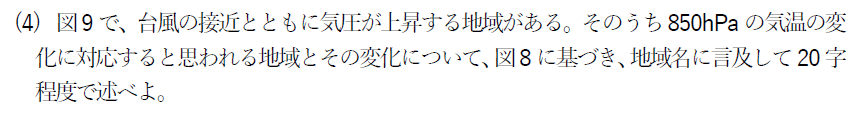

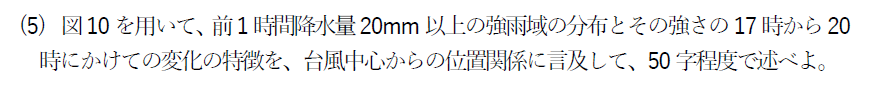

問3(4) 気温の変化

問3の(4)です。

気象業務支援センター

問題を考えるにあたり、図9と図8を並べてみることにしましょう。

気象業務支援センター

図9を見ると、17時から20時にかけ時間の経過とともに長野県より東、関東地方の北部で気圧が上昇していることがわかります。

そして図9の時間帯に近い、図8の下の9時20日21時を見ると、関東地方付近に気温場の谷が見られますね。

これは寒気が流入していることを意味しています。

答えは「関東地方北部(および長野県の中部)に寒気が流入する。」となります。

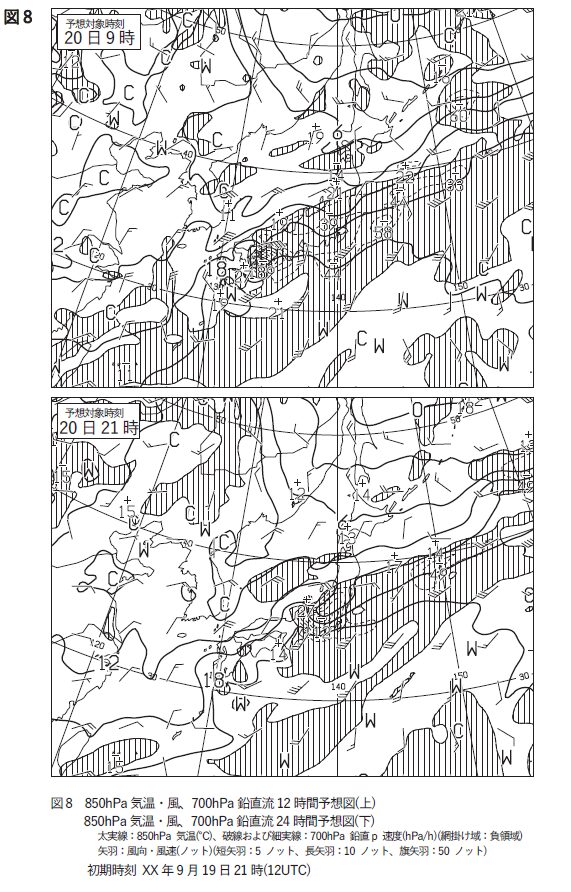

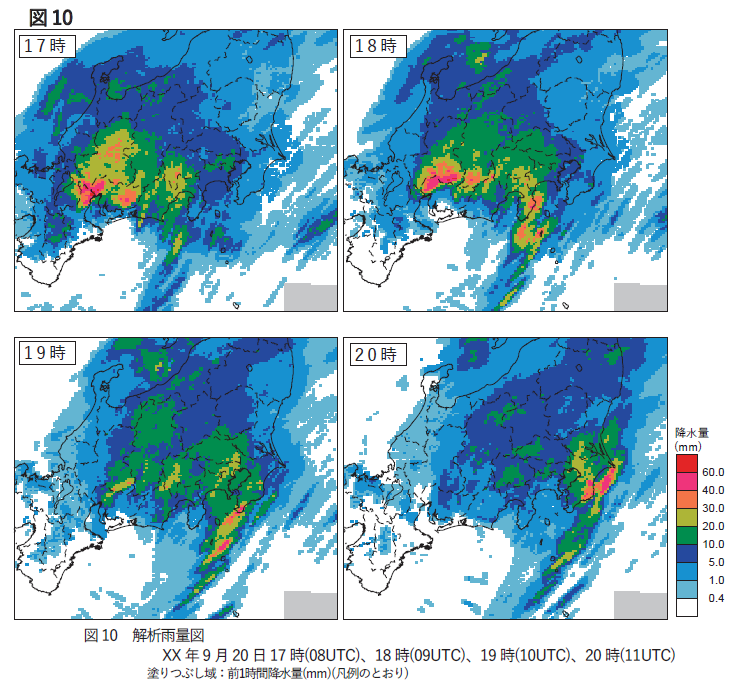

問3(5) 強雨域の分布と強さ

問3の(5)です。

気象業務支援センター

気象業務支援センター

20mm以上の強雨域は黄色から赤の領域になります。

17時から20時までの変化の特徴を台風中心の位置に言及し記載するので、17時の強雨域を基準に考えていくことが必要になります。

まず台風中心付近の強雨域ですが、時間の経過とともに、弱まっていることがわかりますね。

そして17時に静岡県の南にある南東に伸びる帯状の強雨域は時間の経過とともに、中心からはなれ北東に進んでいき、強まっていることがわかります。

これらをまとめると「中心付近の強雨域は急速に弱まるが、中心から離れた御前崎の南東の帯状の強雨域は北東進し強まっていく。」となります。

答えには、御前崎と位置が明記してありますが、帯状の強雨域の位置がわかれば、この地名にこだわる必要はないと考えます。

【テンプレ暗記用】気象予報士実技試験の記述解答を全部丸暗記帳!(過去10年分以上)

問4

気象業務支援センター

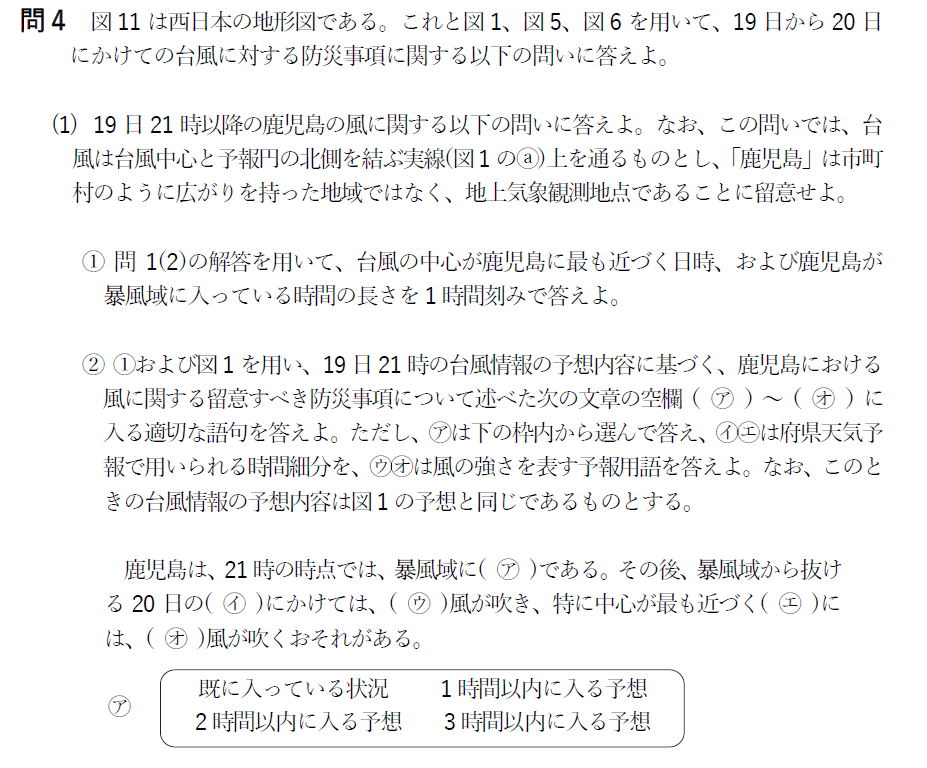

問4(1) 鹿児島の風

最後の大題ですね。

問4(1)です。

気象業務支援センター

まず問4の(1)の①は、台風中心が鹿児島に近づく日時をもとめます。

問題文から問1の(2)の解答15ノットを使用します。

台風中心から鹿児島までの距離は70海里なので、鹿児島に到達する時間は70/15≒5時間となり、初期時刻から5時間をプラスすると、20日2(1)時が答えになりますね。

次に暴風域は風速25m/s以上が吹く範囲でしたのでノットになおすと50ノットです。

50ノット以上の範囲は図1から半径60海里とわかりますので、直径では120海里となります。

これが15ノットで進んでいくということなので、120/15=8時間が鹿児島が暴風域に入っている時間となります。

次に問4の(1)の②です。

①の問題より、鹿児島は暴風域が19日の22時から20日の6時まで入っている予想です。

そのため21時の時点では暴風域は(ア)1時間以内に入る予想になります。

暴風域は20日の6時つまり(イ)明け方には抜け、(ウ)非常に強い風が吹きます。

非常に強い風は20m/s~30m/sですので、かならず覚えておきましょう。

台風中心が最も近づくのは20日の2時ごろですので、(エ)未明です。そのときには最大風速85ノット、つまり平均風速30m/s以上の(オ)猛烈な風が吹く恐れがあります。

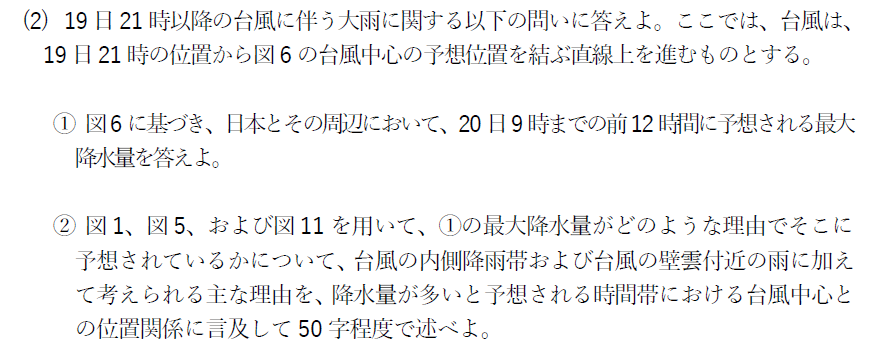

問4(2) 最大降水量

問4の(2)です。

気象業務支援センター

気象業務支援センター

問4の(2)の①では最大降水量を読み取ります。

点線は10mm毎での降水量を表しているということは大丈夫でしょうか。

最大降水量についてですが、図6をみると九州付近に+299という値が確認できますね。

つまり、前12時間での最大降水量は299mmとなります。

【5分で読める!】気象予報士実技試験はシャーペンのみで攻略!色鉛筆はもういらない?

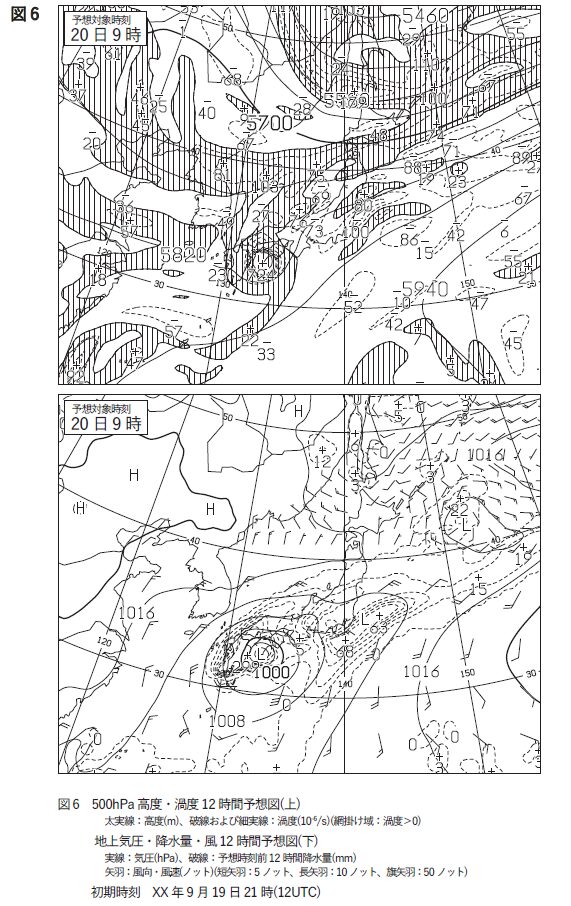

問4の(2)の②です。

まず、問題文に書いてある図を並べてみます。

気象業務支援センター

①の問題から最大降水量が確認されたのは九州の宮崎県付近でしたね。

台風の進路は南西から北東へ進行しています。

この付近の風を見ると、台風中心を取り巻くように、相当温位の高い、つまり暖かく湿った南東の風が吹き付けていることがわかります。

そして最大降水量が見られたあたりで標高の高い山地も確認できます。

これが何を意味するのでしょうか。

そうです。

暖かく湿った風が強制的に山地にぶつかり上昇したことにより沢山の雨につながっていることを意味しています。

これらをまとめると答えは、「台風中心が南西から最接近するまで、南東や東から湿った強い風が吹き、地形の影響で降水が多くなるため。」となります。

理解ができれば、模範解答を暗記しておくことも解答パターンを考えやすいのでおすすめですよ。

問4の(2)の③です。

問題文では大雨、洪水に関する警報は除くとあります。

そして気象警報の種類は大雨、洪水、暴風雪、暴風、波浪、高潮の6つです。

その中で2つは除かれるので、4つの中から選択すればよいことがわかります。

まず暴風雪警報は9月の内容なので、まず考えられないですね。

暴風警報については「平均風速が海上で25m/s以上、陸上で20m/s以上と予想される場合」に発表されます。

九州南部では風速の基準を超えていることがわかりますので、該当しますね。

次に波浪警報です。

この発表基準は「風浪、うねりによって重大な災害が起こるおそれがある場合」です。台風が接近しており、発表される可能性は高いと考えられます。

高潮警報は「台風等による海面の上昇によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合」に発表されます。

台風が接近しているので、発表される可能性は大いにありますね。

よって答えは「暴風、波浪、高潮」となります。

まとめ

皆さんお疲れさまでしたー!

問1が長かったので、時間が足りず苦戦された方もおられるのではないでしょうか。

繰り返し復習して短時間で正答できるように気象用語や考え方を理解していくようにしましょう。

【5分で読める!】気象予報士実技試験の突破のカギは時間配分にあり!完全完答のコツをご紹介!

最後までお読みいただきありがとうございます!

このブログは私の経験もふまえ、独学で勉強していく方の「悩みを少しでも減らしたい」という思いを解消すべく、全て手作業で時間をかけ作成しております。

少しでも役に立った、今後も継続してほしい、また読みたいと感じられる方がおられましたら是非codocから投げ銭という形で応援してください!

あなたの応援が次のコンテンツを生み出す力になっています。