【保存版】気象予報士は本当に稼げる!?資格の価値とおすすめ就職先10選!

問1

気象業務支援センター

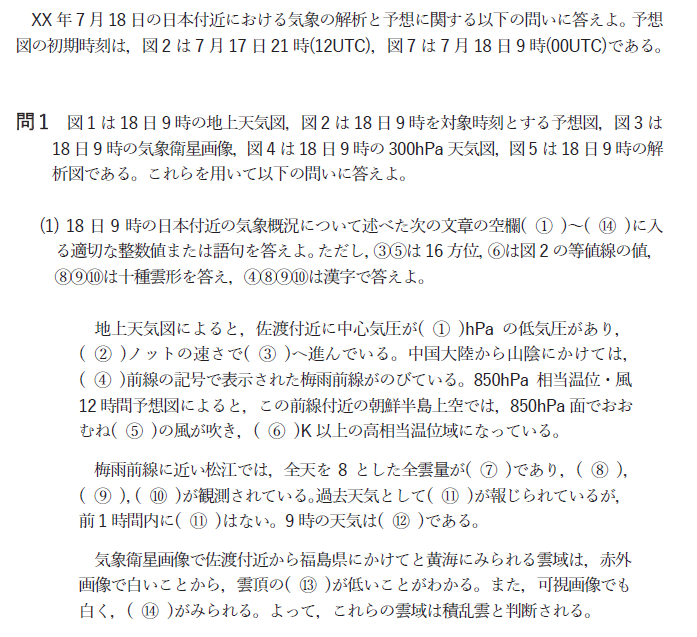

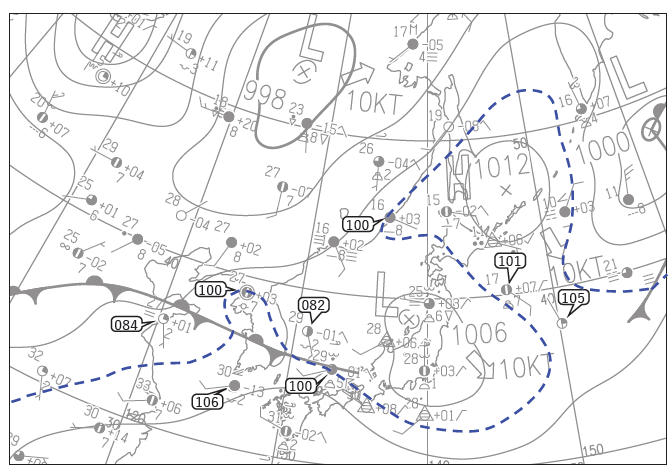

問1(1) 地上天気図

早速、問1から問題を解いていきましょう。

まず、図1の地上天気図を見てみます。

気象業務支援センター

地上天気図によると、佐渡付近には①1004hPaの低気圧がありますね。

実線と点線で等圧線が4hPaと2hPa毎にひかれているのは覚えておく必要があります。

そしてこの低気圧は②10ノットの速さで③南東へ進んでいることがわかります。

進行方向は矢印の線の中心を矢印の線で伸ばしてみて、経線と交わる角度で判断しましょう。

中国大陸から山陰にかけては④停滞前線が伸びていますね。

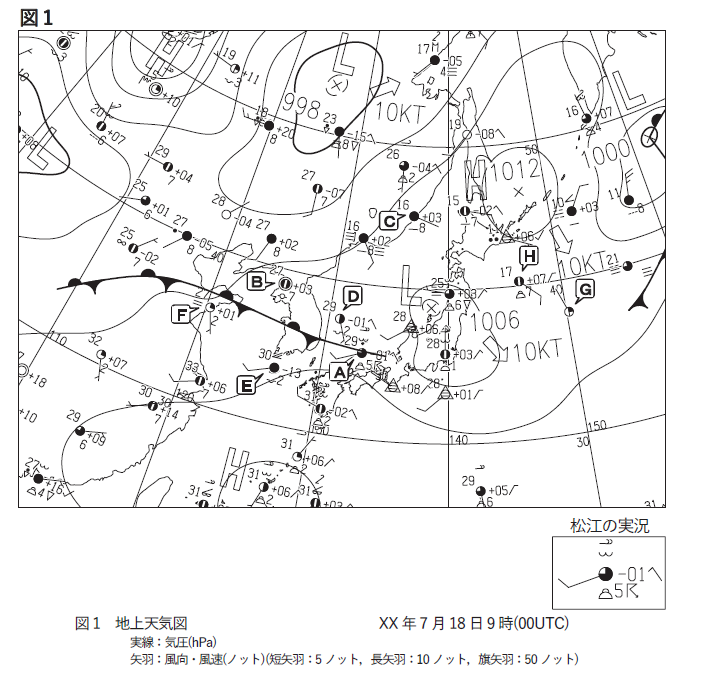

次に850hPaの12時間予想図を見てみます。

気象業務支援センター

朝鮮半島上空ではおおむね⑤西北西の風が吹き⑥345K以上の高相当温位域になっていることがわかります。

相当温位線の間隔は3K以上、高相当温位の基準としてはどの地域でも345K以上であれば高相当温位となりますので覚えておきましょう。

松江の実況図から全雲量が⑦6であり、下層、中層、高層でそれぞれ⑧積雲、⑨高積雲、⑩巻雲が確認できます。

過去天気としては⑪雷電が報じられていますが、前1時間以内にはありませんね。

雲量より9時の天気は⑫晴れとなります。

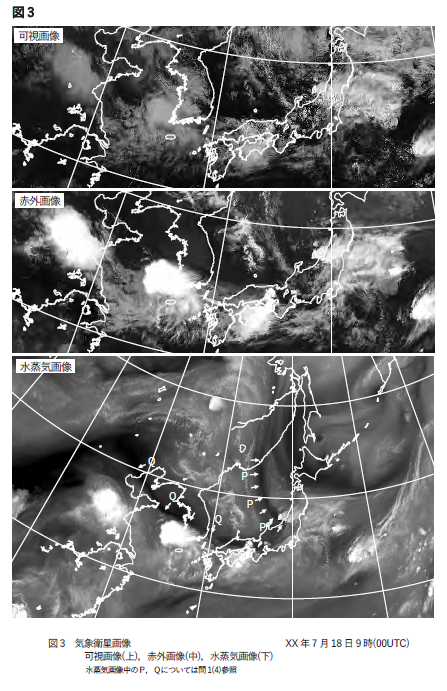

次に気象衛星画像です。

気象業務支援センター

佐渡から福島にかけてと黄海付近は赤外画像で白く映っていますね。

これは雲頂高度が高いすなわち雲頂の⑬温度が低いことを示しています。

またこの領域での可視画像を見ると、ぼこぼこした⑭凹凸が見られます。雲頂が高く⑭凹凸が見られるというのは典型的な積乱雲の特徴になります。

問1の(1)終わりです。

ここまではあまり時間もかけれないので開始5分くらいで完答できるように練習しましょう。

問1(2) 海面気圧

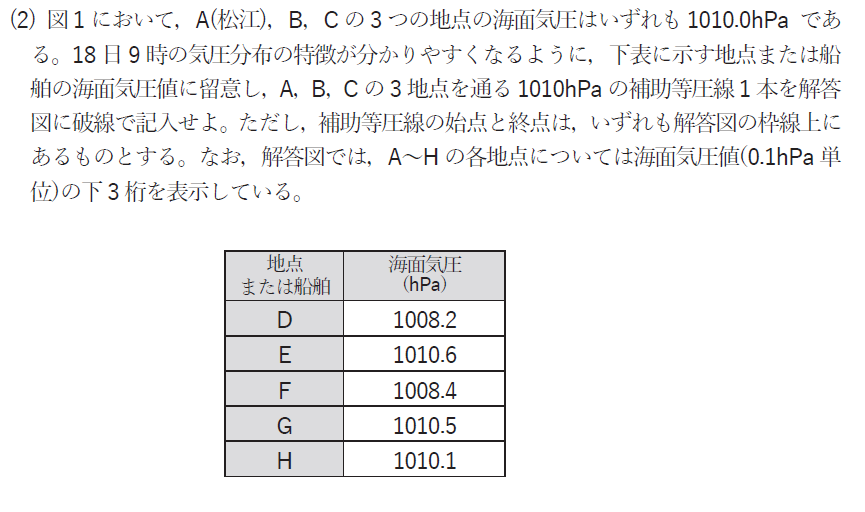

問1の(2)です。

気象業務支援センター

補助等圧線1010hPaを解析する問題ですね。

まず問題文の地点の気圧を図1に入れてみます。

気象業務支援センター

周りの等圧線の気圧も入れてみました。

まず問題文から一本の等圧線でつなぐということを頭において図を見てみると①で記載した部分は1008hPaと1012hPaの間になるので、1010hPaの補助線は通りそうですよね。

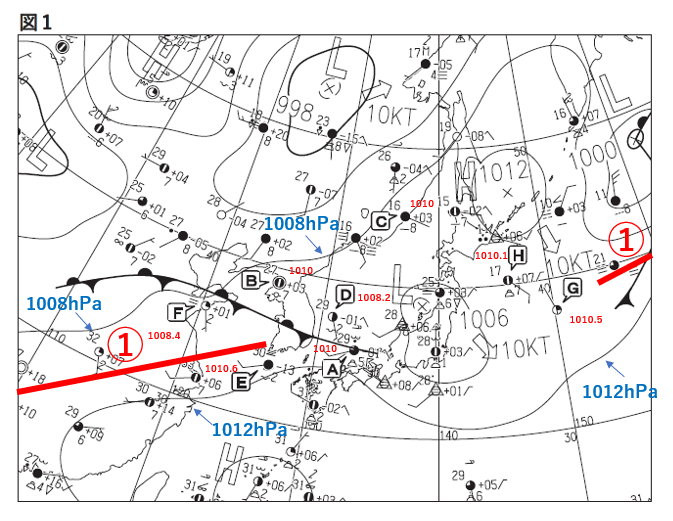

気象業務支援センター

次に左の①と右の①をつなぐ線はどこを通るのかを考えます。

候補としては②-1、②-2、②-3と3つあるのはわかりますでしょうか。

まずこの中で通ってはいけない線を考えます。

等圧線解析では、その線自体が山や谷となってはいけないというルールがあります。

例えば1012hPaと1012hPaの間に1010hPaの等圧補助線を引くと1010hPa自体が谷となりますよね。

このように線を引いてしまうと不正解となってしまうので注意が必要です。

図に戻ってみてみると、どの候補も山や谷にはならないことがわかりますでしょうか。

なぜなら②-1では1012hPaと1008hPaの間、②-2では1012hPaと1008hPaの間、②-3も1012hPaと1008hPaの間となるからです。

つまりどの場所も補助線として通る必要があることがわかります。

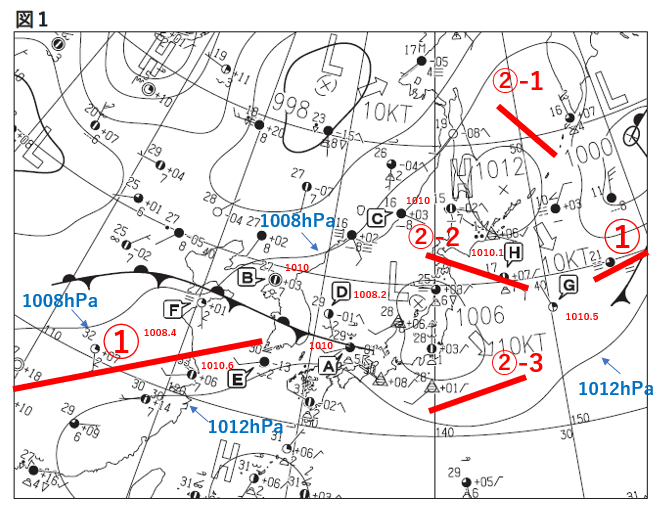

それを考慮して一本の線ですべてをつなぐとこうなります。

気象業務支援センター

答えをみるとあーそうか。と思うかもしれませんが、本番の短時間でこの解答に近い等圧補助線を引くのはなかなか大変です。

何度も練習して短時間で滑らかな線が引けるようになりましょう。

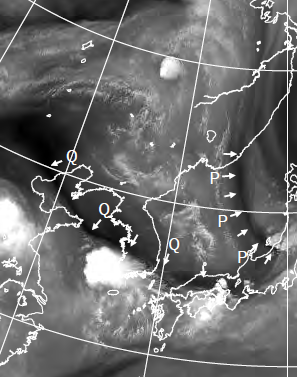

問1(3) 強風軸の解析

問1の(3)です。

気象業務支援センター

今度は強風軸を解析する問題ですね。

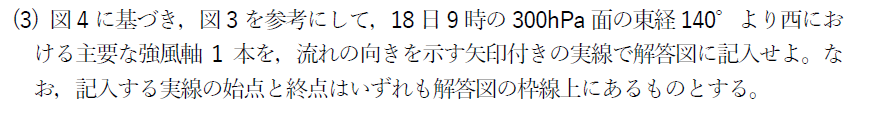

図3を参考にと書いてあるのでそれを見てみます。

気象業務支援センター

中国大陸から日本海にかけて水蒸気画像で暗域が見られますね。

これは近くで強風軸が通っていることを意味しています。

暗域はPとQと2本ありますが、東経140°より西の主要な強風軸と記載あるので、Pの暗域の方であると考えられます。

図4で等風速線の位置も考慮しながら解析すると解答図のような強風軸となります。

気象業務支援センター

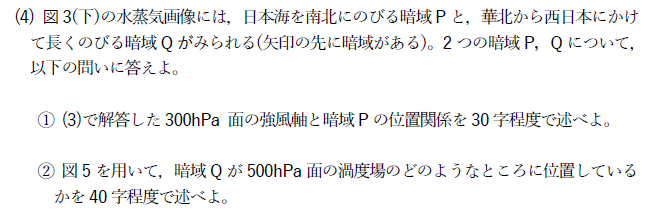

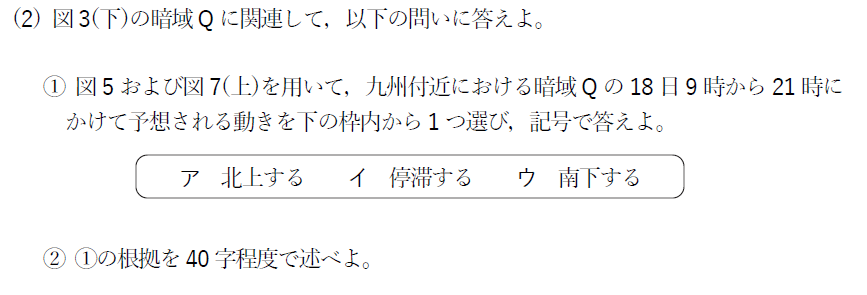

問1(4) 水蒸気画像と暗域

問1の(4)です。

気象業務支援センター

まずは問1の(4)の①です。

先ほどの強風軸と暗域Pの位置関係について述べる問題です。(3)の解答をトレーシングペーパーに移し、水蒸気画像と比べてみてもよいかもしれません。

そうすると、暗域Pは強風軸のすぐ東を通っていることがわかります。

なので答えは「暗域Pは300hPaの強風軸のすぐ東側を南北にのびている」となります。

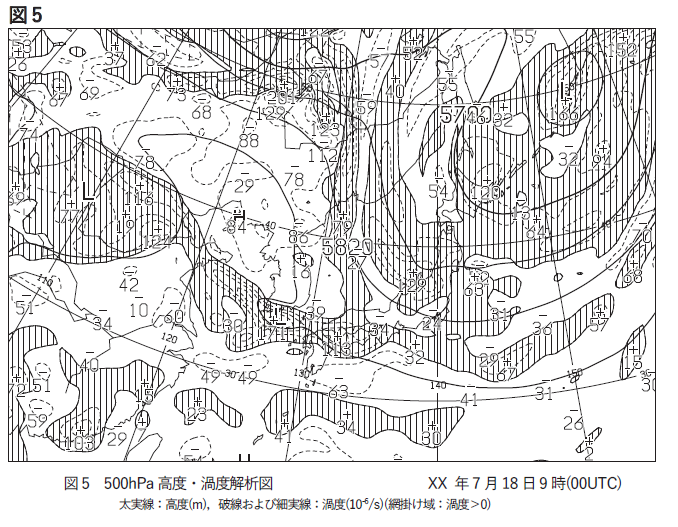

問1の(4)の②です。

気象業務支援センター

図3の水蒸気画像から暗域Qは中国大陸から朝鮮半島の西側を通って、日本海に伸びていることがわかります。

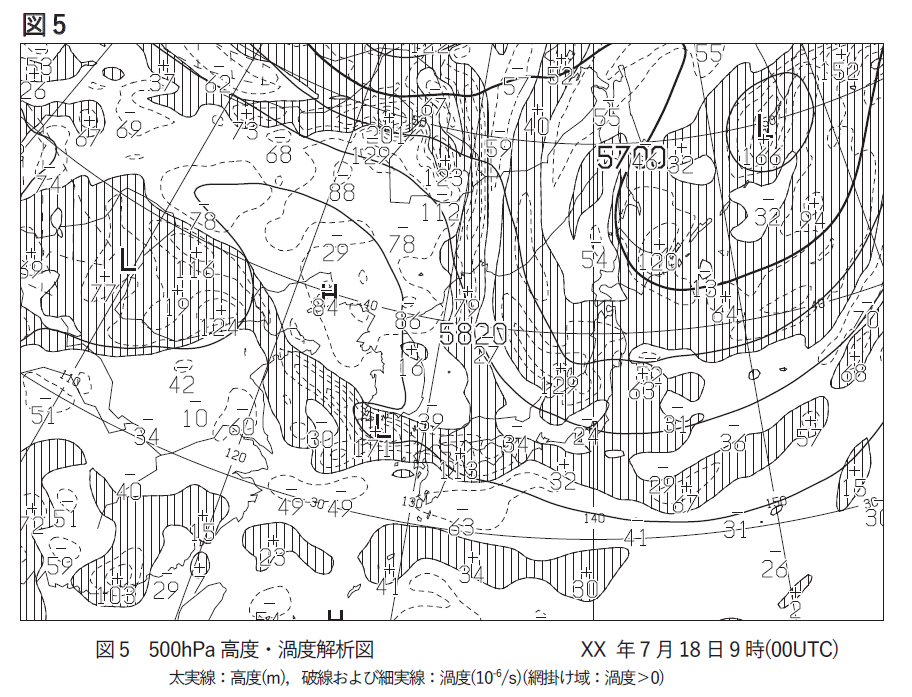

これを図5と比べてみると、斜線で示された正渦度域のすぐ北側を西北西から東南東にのびていることがわかりますね。

これも暗域をトレーシングペーパーに写して図5に重ねてみてもよいかもしれません。

なので答えは、「暗域Qは500hPa面の細長い正渦度域のすぐ北側を西北西から東南東にのびている。」となります。

「細長い正渦度域のすぐ北側」などの表現は独特の言い回しで、知ってないと本番で出てこないのでそのまま覚えるようにしましょう。

【テンプレ暗記用】気象予報士実技試験の記述解答を全部丸暗記帳!(過去10年分以上)

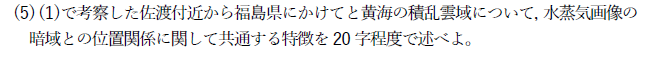

問1(5) 水蒸気画像と雲域

問1の(5)です。

気象業務支援センター

黄海の積乱雲域について考えます。

気象業務支援センター

忘れていたかもしれませんが、佐渡から福島にかけてと黄海の積乱雲域とは赤外画像で白く可視画像で凹凸があるところでしたよね。

水蒸気画像の暗域との関係性を見ると、どうでしょうか。

どちらも暗域のすぐ近くでほぼ接していますね。

なので答えは「どちらの雲域も暗域に接している」となります。

はい、ようやく問1が終わりです。

問1が長いと、本番ではメンタルも結構やられると思いますが、周りのみんなも条件同じなので、気持ちを切らさず進めることが大事です。

問2

気象業務支援センター

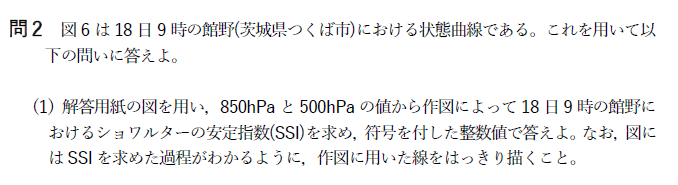

問2(1) SSI

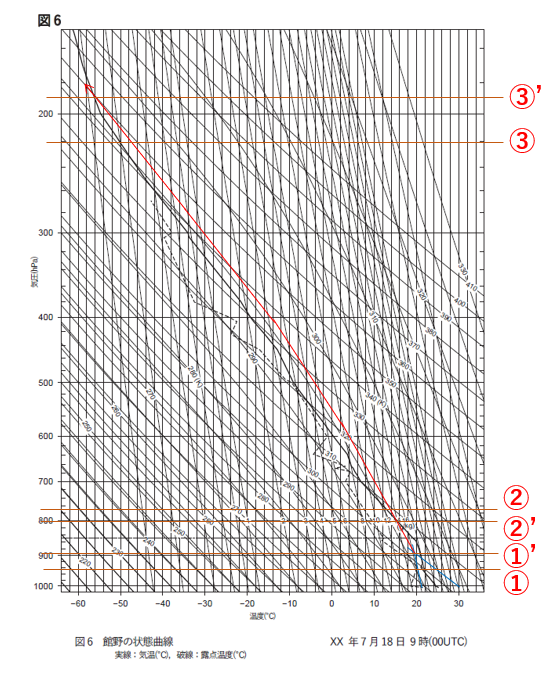

問2の(1)はSSIを求める問題です。

気象業務支援センター

SSIは上空の大気の安定度がわかる指数になります。

SSIが負であれば、大気が不安定であり雷雨の起こりやすい状態であることを示し、正であれば安定していることを表しています。

なぜ負であれば不安定かというとSSIは500hPaでの気温から850hPaでの大気を500hPaまで持ち上げたときの気温を引いており、負であれば前者の気温の方が低い、つまり上空の気温が低いことを意味しているため、大気が不安定になるんですね。

では、問題に戻ります。

上図で作図の答えを示していますが、手順としては、

①850hPaと気温が交わる点から乾燥断熱線に

沿って上空に向かって直線を引く。

②850hPaと露点温度が交わる点から等飽和

混合比線にそって上空に直線を引く。

この①と②が交わる点が持ち上げ凝結高度になります。雲ができ始める高度ですね。

そして最後に③この点を基準に湿潤断熱線にそって500hPa面まで直線を引くと作図は完成です。

①~③の手順はすぐ忘れてしまうのでしっかり覚えておくようにしましょう。

この図よりSSIは500hPaでの気温-9℃から持ち上げた気温-7℃を引けば答えは「-2℃」となります。

【5分で読める!】エマグラムとは何か?気象予報士試験のための読み方・使い方を図解でわかりやすく解説!

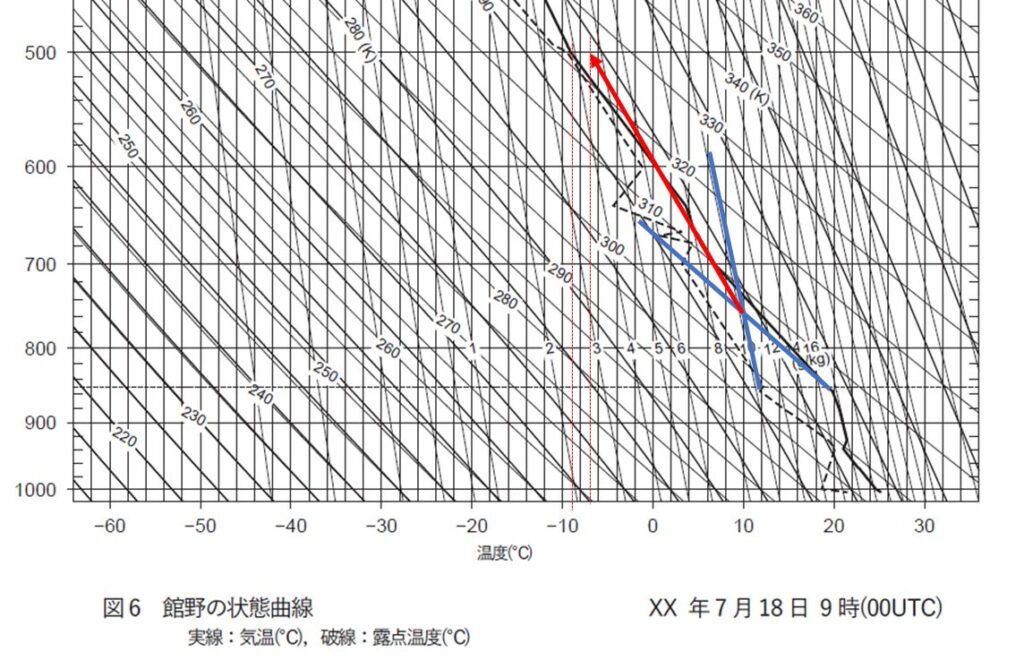

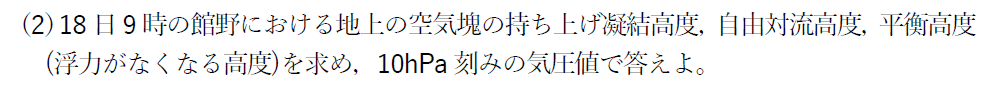

問2(2) 持ち上げ凝結高度

問2の(2)です。

気象業務支援センター

今度は地上から空気塊を持ち上げて、それぞれの高度を求める問題です。

気象業務支援センター

SSIを求めた手順で図6に線を引いていきます。

すると①が持ち上げ凝結高度、②が自由対流高度、③が平衡高度となりそれぞれ①940hPa、②770hPa、③220hPaが答えとなります。

実際に作図してみるとわかると思いますが、湿潤断熱線ってカーブしているんですよね。

なので①から単純に直線で引いてしまうと間違いになってしまうので注意しましょう。

もし直線で引くとするなら出発点と到着点のそれぞれの湿潤断熱線間の割合が等しくなるよう(1:2等)に引くのがポイントです。

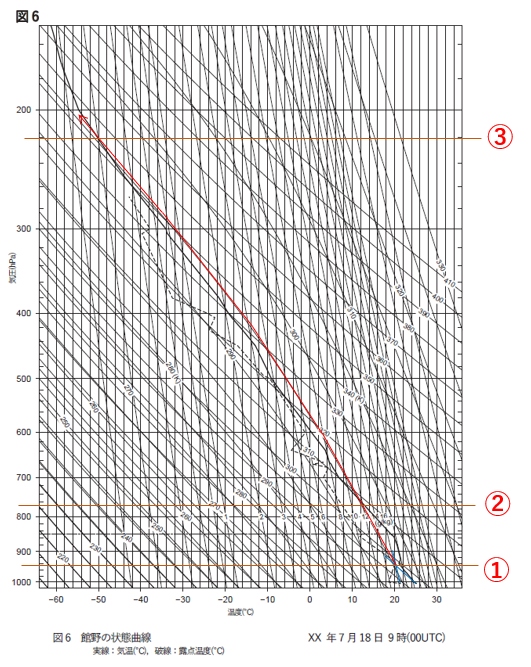

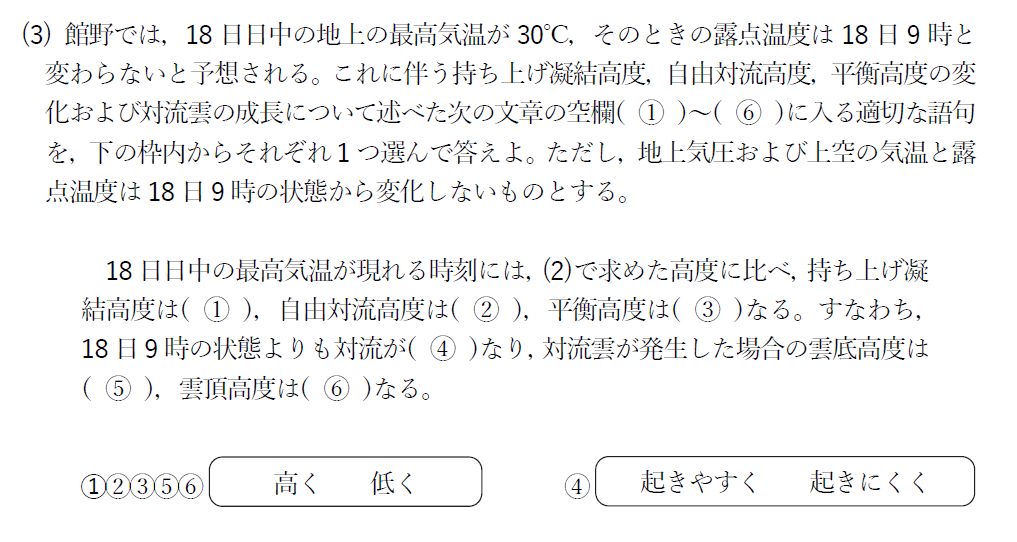

問2(3) 高度の変化

問2の(3)です。

気象業務支援センター

問題から18日の地上の最高気温が30℃で露点温度は18日9時と変わらないという条件があります。

さらに地上気圧および上空の気温と露点温度は9時から変化しないとする。とあるので、これをもとに作図してみるとこうなります。

気象業務支援センター

①、②、③は先ほど(2)で作図したときの持ち上げ凝結高度、自由対流高度、平衡高度です。

そして地上の気温が30℃となったときの持ち上げ凝結高度、自由対流高度、平衡高度は①’、②’、③’となります。

つまり、持ち上げ凝結高度は①高くなり、自由対流高度は②低くなり、平衡高度は③高くなります。

対流については②’~③’の層が②~③より厚くなってますよね。

なので対流は④起きやすくなり、雲低高度は持ち上げ①から①’と高度が高くなっているので⑤高くなり、雲頂高度も③から③’と高くなっているため⑥高くなります。

地上の気温が上昇するだけで色々な変化が起きるんですね。気象って面白いですね。

【5分で読める!】エマグラムとは何か?気象予報士試験のための読み方・使い方を図解でわかりやすく解説!

問3

気象業務支援センター

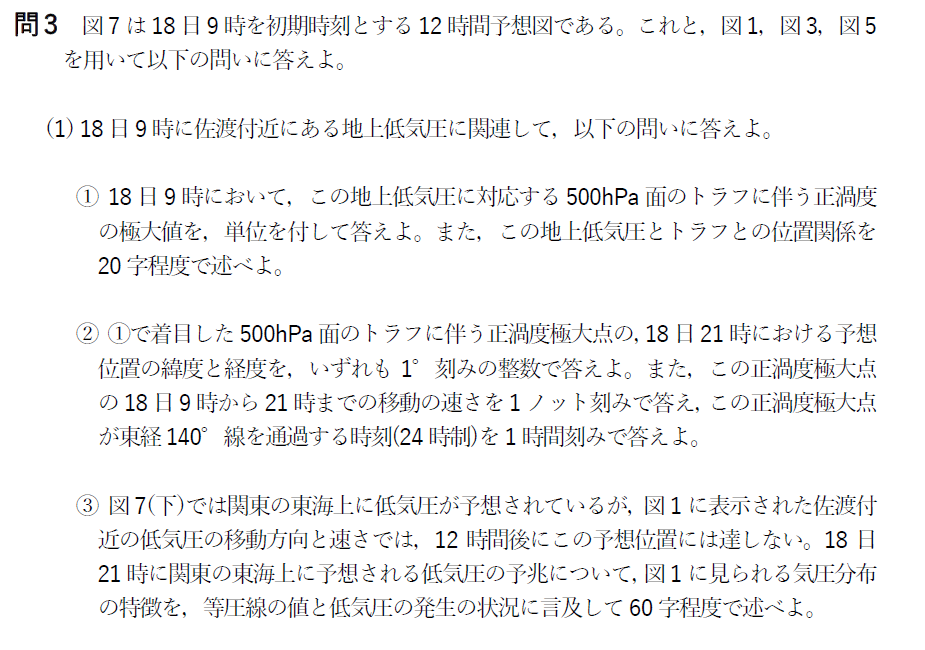

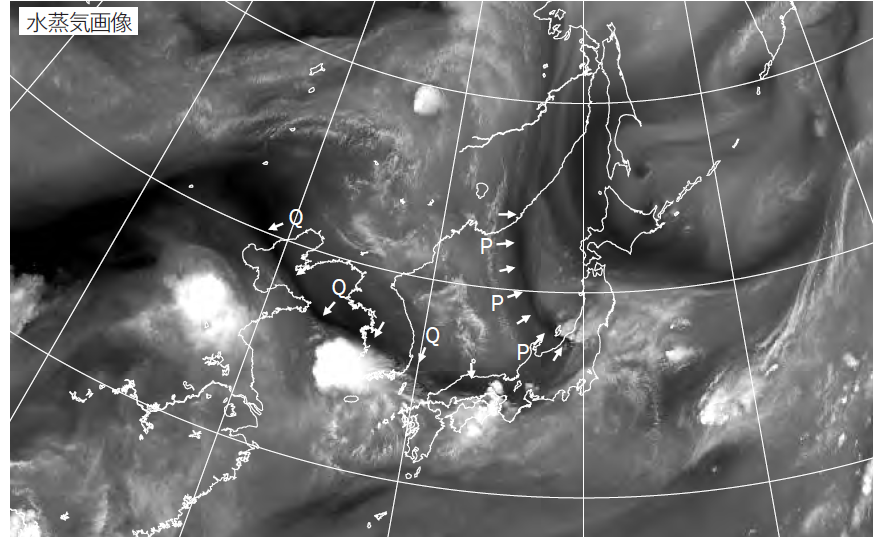

問3(1) 正渦度の極大値

問3の(1)です。

気象業務支援センター

問3の(1)の①では、正渦度の極大値と位置関係を答えます。

18日9時の500hPaの解析図が図5になりますが、佐渡付近にある地上低気圧に対応するトラフに対応する正渦度の極大はどこになるでしょうか。

ちょうど佐渡付近に正渦度である+129×10-6/sが確認できますね。

低気圧に対応するトラフと記載あるので、地上の低気圧中心からおおむね経度で10°分以内の位置にトラフあることが一般的です。

今回の場合であればトラフとの位置関係としてはほぼ真下に低気圧中心があるので、「地上低気圧はトラフの真下にある」が答えになります。

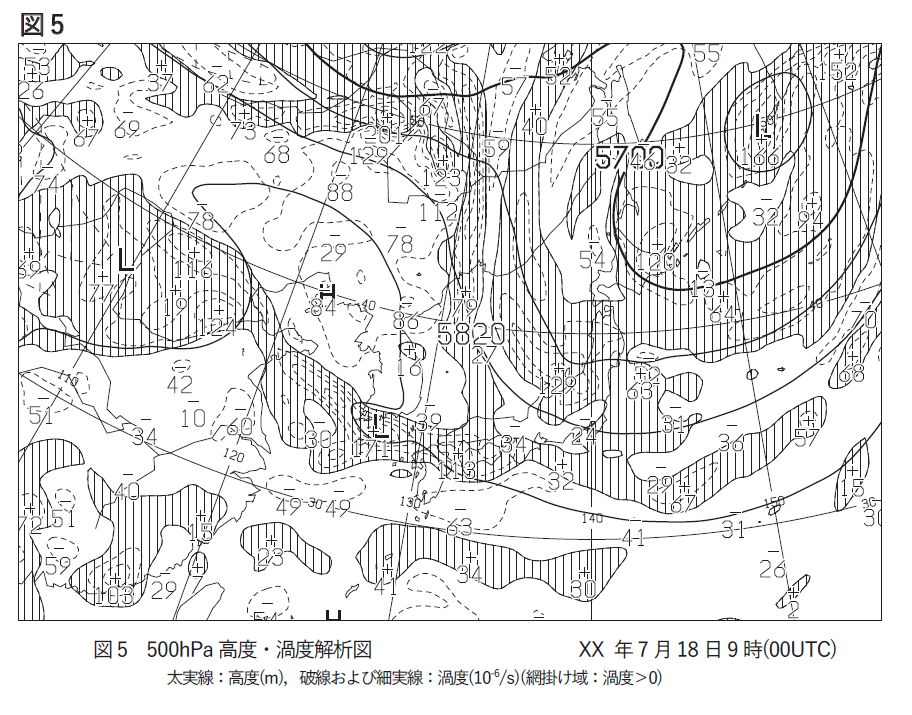

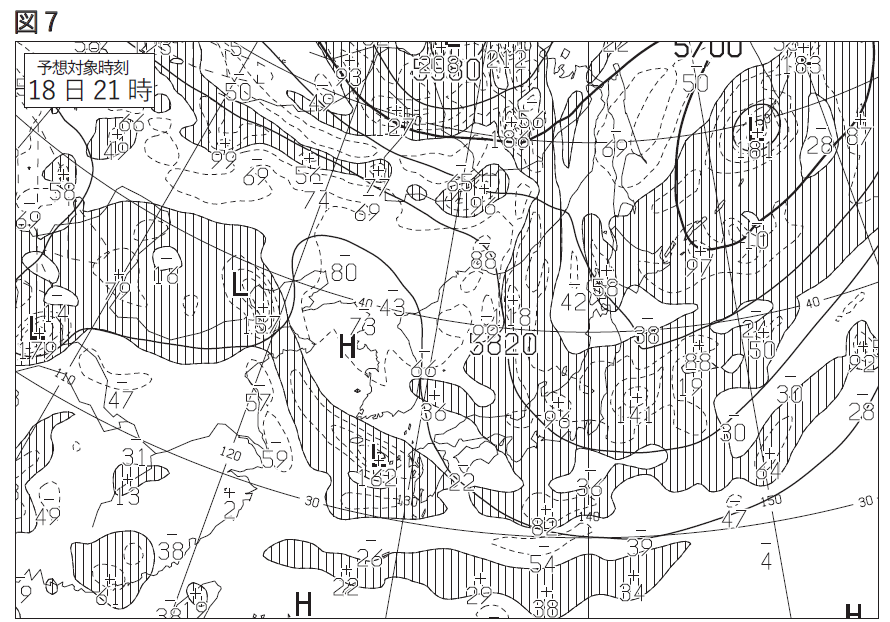

問3の(1)の②です。

まず、18日21時における緯度経度を求めます。

気象業務支援センター

500hPa面においては渦度は保存される特徴があります。

そのため12時間後でも先ほどの+129×10-6/sとは大きくは変わらないと考えられます。

移動方向も考慮すると+141×10-6/sがそれにあたることは推測できますね。

これを読み取ると緯度経度については北緯37°、東経143°となります。

【5分で読める!】緯度・経度の簡単な求め方は?気象予報士がわかりやすく解説!

次に移動の速さを求めます。

気象業務支援センター

この×から×までの距離を求めて12時間で割ると答えがでます。ノットで答えるので×から×までは海里で計算します。緯度10°分は600海里なので、約260海里となりますね。

これを12で割ると答えは22ノットとなります。

最後に140°線を通過する時刻を求めます。

定規で×と×の間の距離を測って×と140°線との距離も測ります。あとは12時間でかけてやると5時間がでてきますので、18日9時から5時間後の18日14時となります。

時間のない中で、計算問題は大変ですが、間違いのないように慎重に求めることが大切です。

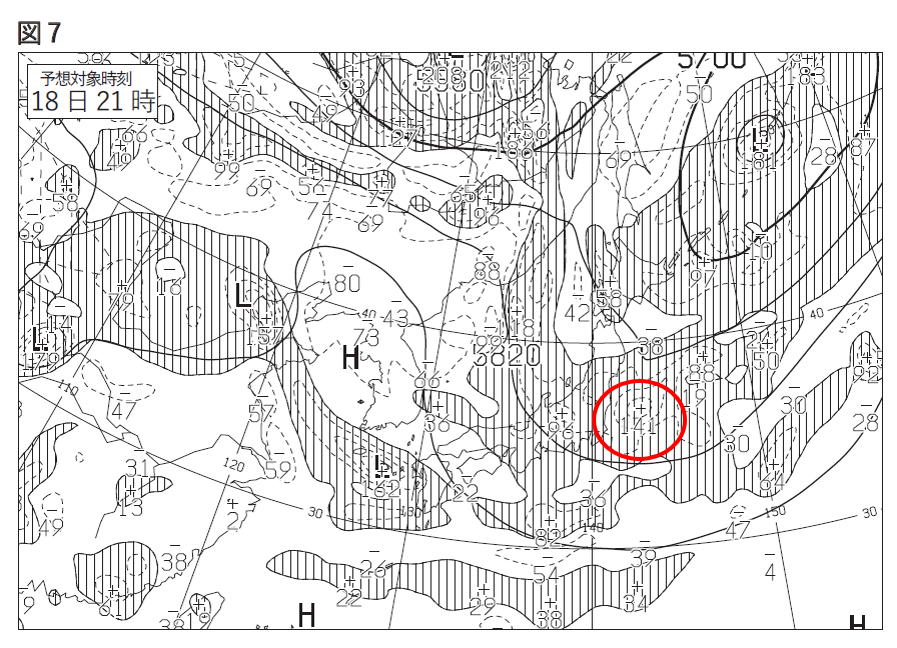

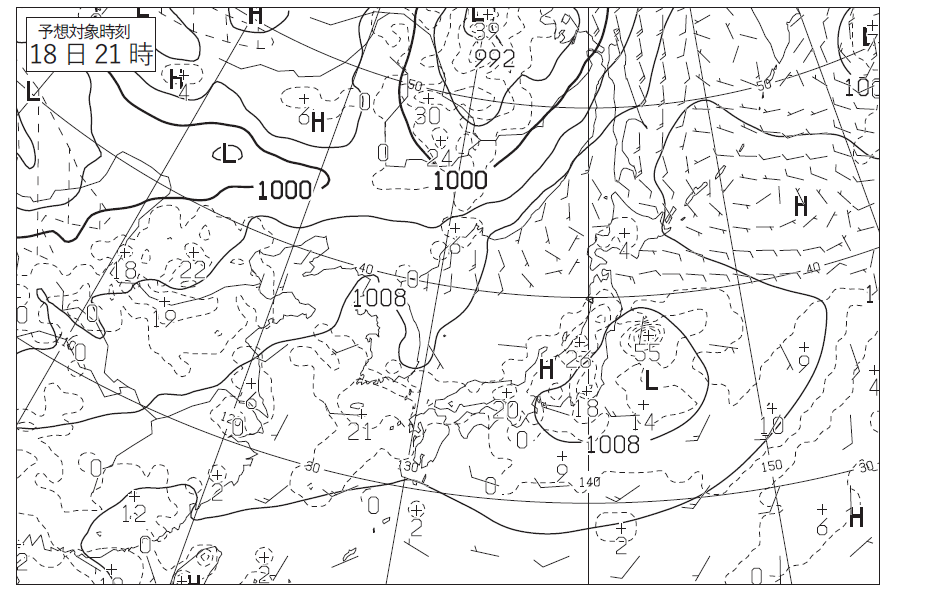

問3の(1)の③です。

気象業務支援センター

図7(下)の地上図を見ると確かに関東の東に低気圧がみられます。

一方で図1の佐渡付近にあった低気圧は10KTで南東に進んでいましたので、12時間後でも120海里しか進まないため関東の東の低気圧の位置にはこなさそうですよね。

ではこの低気圧はどこから出現しているのかというのがこの問題の意図です。

図1をもう一度みてみましょう。

気象業務支援センター

等圧補助線を書いた図1ですが、佐渡付近の低気圧の南東側には1008hPaで囲まれた低圧域が広がっていることがわかります。また気圧の谷も関東の東にのびていますね。

これは低気圧が発生する予兆であることが言えます。

つまり答えは「1008hPaの等圧線で囲まれた領域が低気圧中心の南東側に広がり新たな低気圧が発生しかけている」となります。

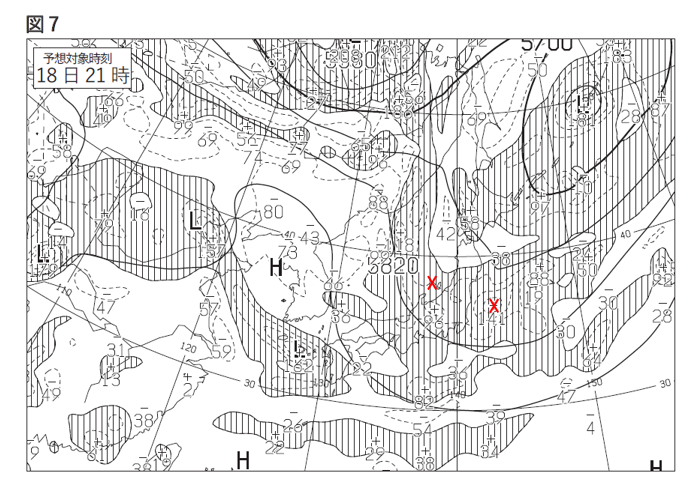

問3(2) 暗域の動き

問3の(2)です。

気象業務支援センター

問3の(2)の①と②は暗域Qについての問題になります。

気象業務支援センター

問題文にある図3(下)の水蒸気画像、図5及び図7を並べています。

水蒸気画像と図5は18日9時、図7は18日21時です。もともと図5で細長い正渦度域のすぐ北側に暗域があったためこの正渦度域がどこに移動しているかで考えます。

すると、図7では九州付近で南下していることがわかりますね。

ですので、①の答えは「ウ」、②は「暗域Qのすぐ南にのびる細長い正渦度域が九州付近で南下するため」となります。

問4

気象業務支援センター

問4(1) 降水エコー

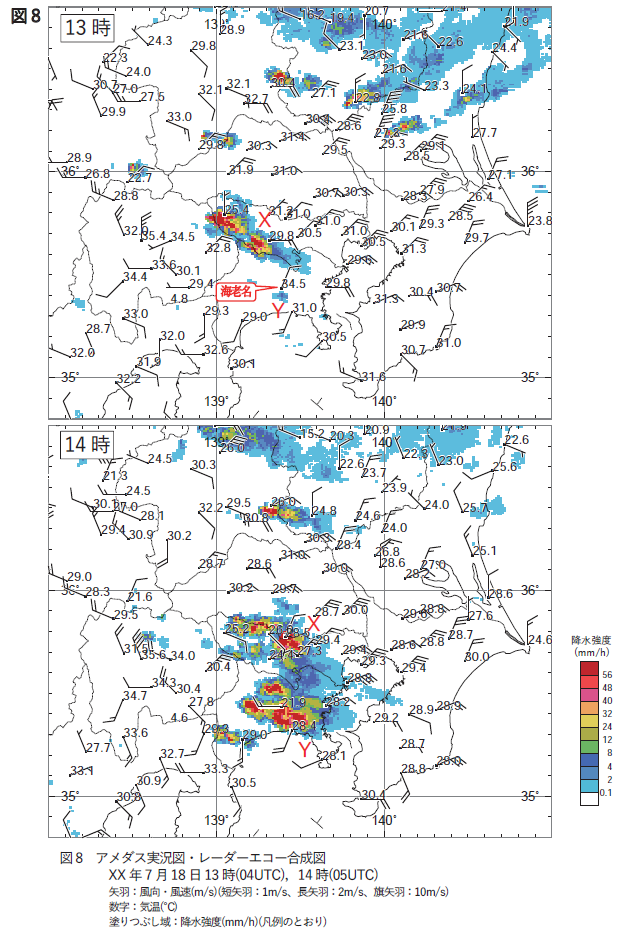

問4の(1)です。

気象業務支援センター

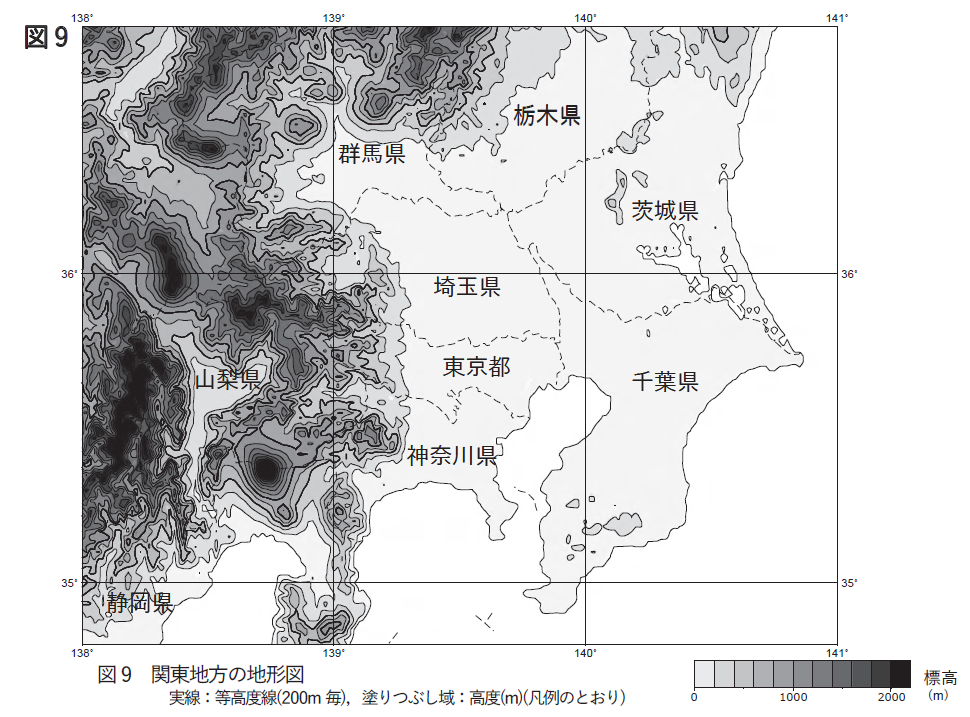

問4の(1)の①では、降水エコーについて風の場と地形を考慮して考えていきます。

まず風ですが、13時の時点で降水強度が強い箇所Xの北東側と南東側で風の強さが違うということはわかりますでしょうか。

相対的に北東側の方が強く、おおむね北東の風が吹いていることがわかります。

次に図9の地形ですが、降水量の多い箇所の地形は標高が高くなっていますね。

つまり北東からの風が標高の高い山地にぶつかり上昇流が発生し、降水量が多くなっていることが推測できます。

なので答えとしては「北東の風が山地にぶつかって上昇する場所」となります。

問4の(1)の②です。

①と同じような考え方でYの地点をみてみましょう。

風としてはちょうどYを境として北東側では北東の風、南東側では南寄り(南西から南東にかけて風向がばらけているときに使用します)の風が吹いていることがわかります。

このあたりの地形は標高が高くないため、風が収束することで上昇流が発生していることが推測できます。

答えとしては「北東の風と南寄りの風が収束する場所」となります。

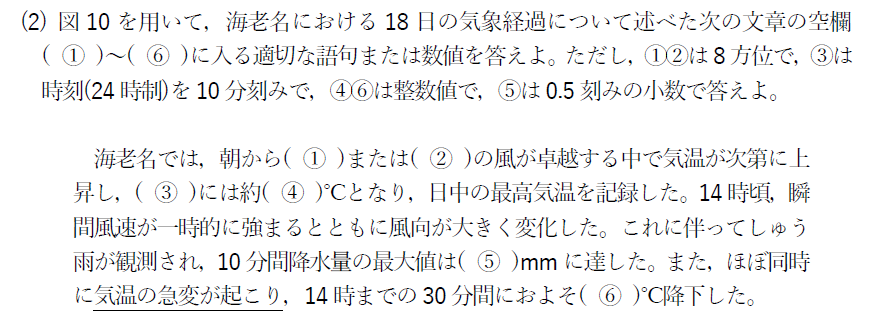

問4(2) 気象要素の時系列

問4の(2)です。

気象業務支援センター

図10をみて答える穴埋め問題です。

海老名では朝から①北または②北東に風が卓越していることがわかります。

そして気温が上昇し③12時50分には④35℃となり最高気温を記録しています。

14時頃雨がふっており、10分間降水量の最大値は⑤11.5mmに達しています。

気温は急変しており14時までの30分間で⑥10℃下降しました。

終盤にこのような問題がくると、焦って間違えやすくなります。

問題にあるように8方位、整数値、0.5刻み、10分刻みなど、条件を指定してあることが多いので、問題はしっかり読んで確実に点数を取るようにしましょう。

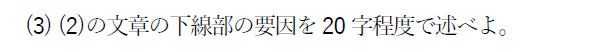

問4(3) 気温の急変

最後の問4の(3)です。

気象業務支援センター

(2)の文章の下線部とは「気温の急変が起こり」でしたね。

なぜ気温が急変したのでしょうか。

気温が下がるということはどこかから冷たい空気が海老名に吹いていることを示唆しています。

平地の海老名周辺の気温も大きく変化がないため、上空の積乱雲が影響しているとしか考えようがありません。

なので答えは、「発達した積乱雲からの冷気外出流のため」となります。

「冷気外出流」という言葉はすぐ、でてこないので解答をそのまま覚えておくことをおすすめします。

まとめ

皆さんお疲れさまでした!

いかがだったでしょうか。

問題量が多かったですが、何度も繰り返し練習して、短時間で解答できるようにしていきましょう。

【5分で読める!】気象予報士実技試験の突破のカギは時間配分にあり!完全完答のコツをご紹介!

最後までお読みいただきありがとうございます!

このブログは私の経験もふまえ、独学で勉強していく方の「悩みを少しでも減らしたい」という思いを解消すべく、全て手作業で時間をかけ作成しております。

少しでも役に立った、今後も継続してほしい、また読みたいと感じられる方がおられましたら是非codocから投げ銭という形で応援してください!

あなたの応援が次のコンテンツを生み出す力になっています。