【5分で読める!】気象予報士実技試験は過去問が最強!合格するための効率勉強法を徹底解説!

皆さんこんにちは。気象予報士のyoshi.です。

気象予報士の実技試験で押さえておきたい気象用語や数値についてご紹介します。

覚えておいて損はないので、ぜひ参考にしてみてください。

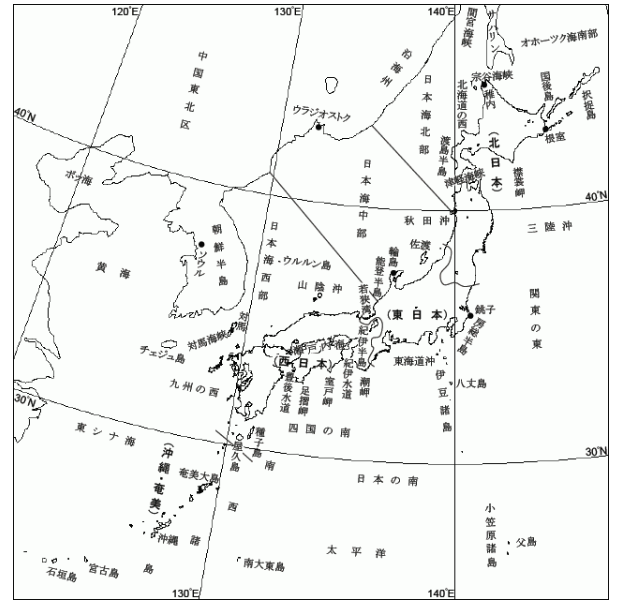

地名

日本や日本周辺の地名

地名は問題に記載ある場合もありますが、記載がない場合もあり出来るだけ覚えておくのがおすすめです。

こちらの記事にも一度目を通しておくようにしましょう。

【5分で読める!】気象予報士試験に頻出の日本&日本周辺の地名を一気に整理!

気象庁HP

天気

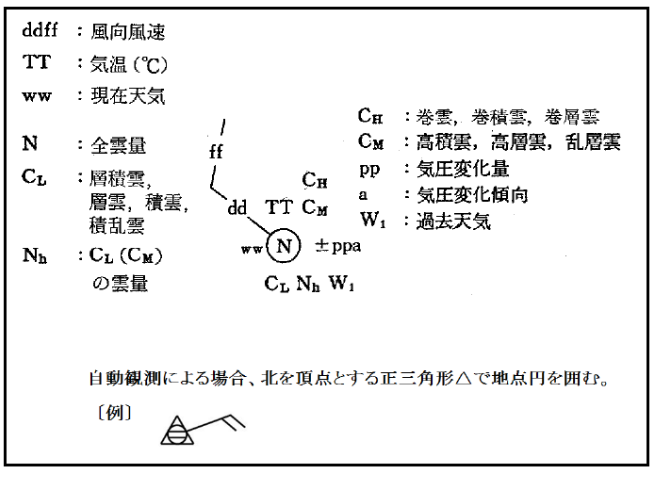

国際式天気記号の表し方

国際式天気記号の書き方です。

気圧は3桁であらわされます。例えば085と記載であれば1008.5hPaを意味します。

ちなみに、気圧変化傾向は3時間前と比較したときの数値。

過去天気は観測時の6時間前から1時間前までの天気です。

図の中には、視程や露点温度の記載がありませんが、どこに表示されるか確認してみてくださいね。

国際式の天気記号と記入方式 | 気象庁

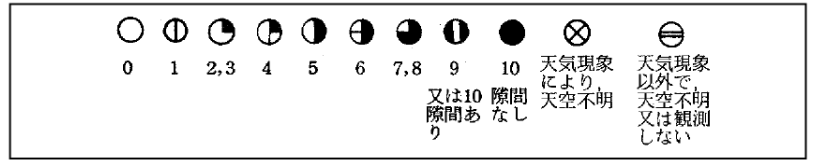

雲量の記号

10分雲量は全天を10として雲の占める面積の割合に応じて次の図の記号で記入します。

日本式の天気記号では10分雲量ですね。

ちなみに気象予報士試験では国際式での出題が多いですが、8分雲量で表され図の0は0、1が1、2,3が2、4が3、5が4、6が5、7,8が6、9が7、10が8と表記されます。

0~1(0~1)は快晴、2~8(2~6)は晴れ、9以上(7~8)で降水がなければ曇りです。

なお、上層の雲が下層の雲より多い場合は曇りは薄曇りとなります。

国際式の天気記号と記入方式 | 気象庁

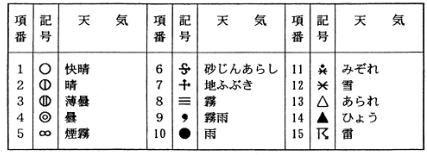

天気記号

天気記号が複数ある場合は項目の大きい方を優先します。

どの記号がでても答えられるように全部覚えておきましょう。

気象庁HP

現在天気

現在天気は次の記号で表します。

それぞれの記号の解説は気象庁HPをご確認ください。

止み間ありなしの点の書き方や強さの違いによる点の数はしっかり覚えておきましょう。

国際式の天気記号と記入方式 | 気象庁

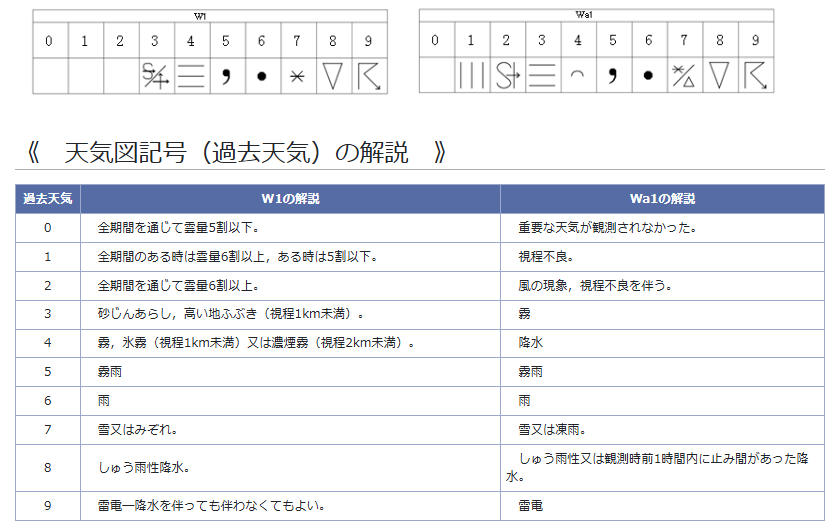

過去天気

過去天気は次の記号で表します。

過去天気は観測時の6時間前から1時間前までの天気です。しゅう雨性降水は頻出です。

国際式の天気記号と記入方式 | 気象庁

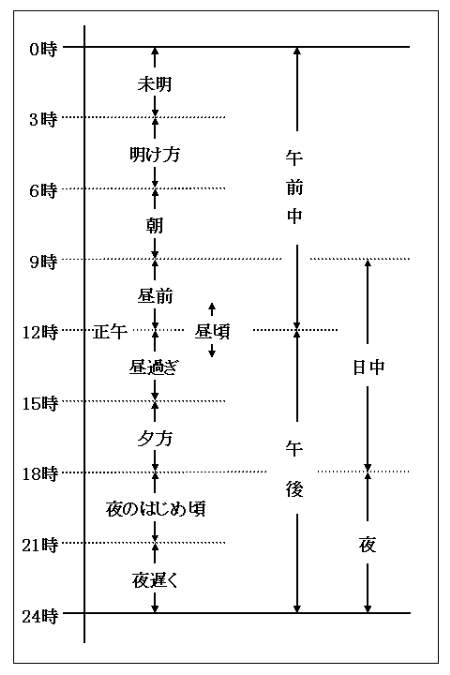

1日の時間の気象用語

1日の時間細分図です。

時に関する気象用語は覚えておきましょう。

夜の初め頃の時間帯わかりますか?

気象庁HP

一時・時々・所により

天気予報でもよく耳にする以下のワード。定義は覚えておくようにしましょう。

【5分で読める!】「一時」、「時々」、「のち」の違い?気象予報士がわかりやすく解説!

①一時

現象が連続して起こり、その期間が予報期間の4分の1未満であること。

②時々

現象が断続して起こり、その合計時間が予報期間の2分の1未満であること。

③のち

予報期間内の前と後で天気がことなること。

④所により

現象の発現域の合計面積が対象予報区全域の50%未満。

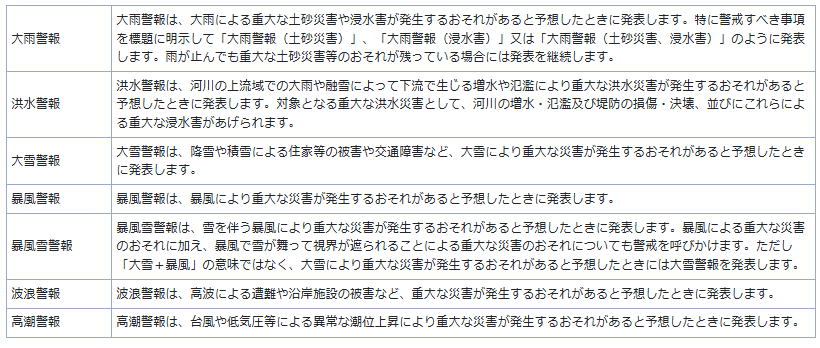

警報・注意報

警報は重大な災害が発生するおそれのあるときに警戒を呼びかけて行う予報。7種類あります。

発表基準についても確認しておくようにしましょう。

気象警報・注意報の種類 | 気象庁

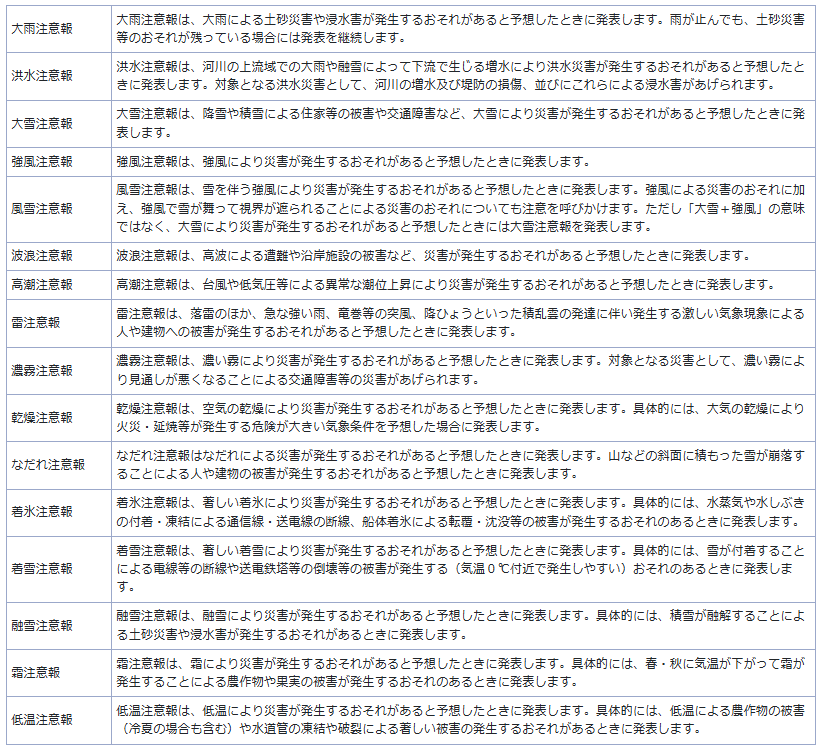

注意報とは、災害が発生するおそれのあるときに注意を呼びかけて行う予報。16種類あります。

気象警報・注意報の種類 | 気象庁

天気図の見方

天気図はいくつか種類がありますが、代表的な種類と確認すべき項目はこちらの①から⑤です。

覚えておくようにしましょう。

①地上天気図

- 等圧線(hPa):4hPa毎

※1 波線は2hPa毎 - 予想時刻前12時間降水量(mm):10mm毎

②850hPa天気図(約1500m)

- 気温(℃):3℃毎

- 相当温位(K):3K毎

※1 約330K以上は高相当温位域

③700hPa天気図(約3000m)

- 鉛直p速度(hPa/h):±20hPa/h毎

※1:負は上昇流、正は下降流

※2:-50hPa/hを超えると強い上昇流 - 湿数(℃):6℃毎

※1:3℃以下の湿潤域は網掛けで図示される。12℃以上は乾燥域の目安。

④500hPa天気図(約5700m)

- 渦度(10-6/s):±40×10-6/s毎

※1:+が正渦度、-は負渦度

※2:北半球も南半球も正渦度は反時計回り - 等高度線:60m毎

※1:5880mは太平洋高気圧の目安。 - 気温:3℃(6℃)毎

※1:-30℃は強い寒気の目安。

⑤300hPa天気図(約9500m)

- 等高度線:120m毎

- 等風速線:20kt毎

気象衛星画像

気象衛星画像には可視画像、赤外画像、水蒸気画像があります。

それぞれの特徴はしっかり理解しておくようにしましょう。

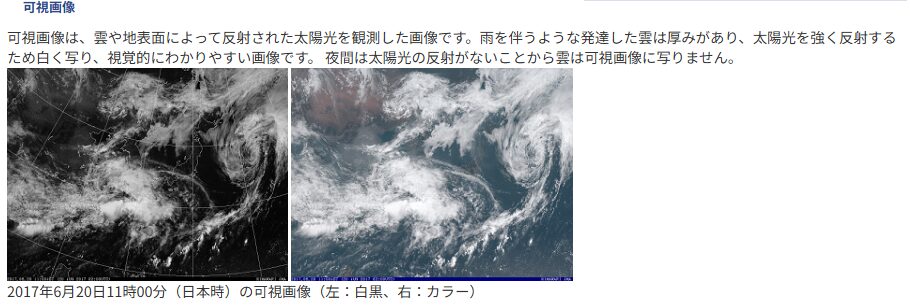

可視画像

可視画像では厚い雲ほど太陽光線の反射の度合いが大きいため明るく写ります。

雲を表現する際、「滑らか」、「凹凸がある」、「粒状」、「厚い、薄い」などをよく使用しますね。

気象庁HP

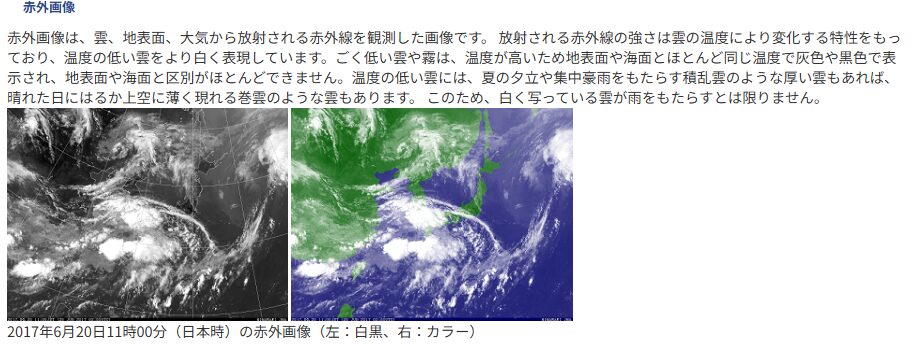

赤外画像

赤外画像では波長が8~12μmと大気に吸収されにくい大気の窓領域の赤外線の波長を使用します。

輝度温度の低い上空の雲は、白く明るく、下層雲は暗く写るのが特徴。

積乱雲は雲頂高度が高いため、雲頂からの放射強度が小さいため明るく写るんですね。

赤外画像で積乱雲を表現する際によく出る「白く団塊状」、「雲頂高度が高い」などの表現も覚えておくようにしましょう。

気象庁HP

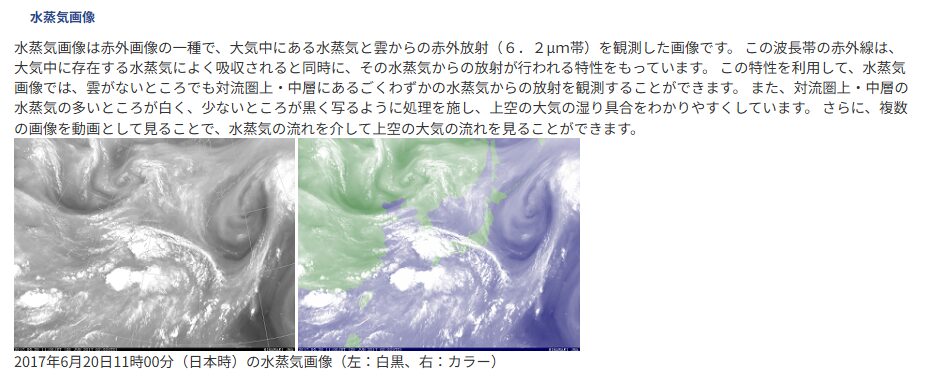

水蒸気画像

水蒸気画像は赤外線の中でも水蒸気に吸収されやすい6.2μmの波長帯を使用します。

対流圏の中・上層に水蒸気が多いほど明るく写ります。

「中・上層」という表現はよく出るので覚えておくようにしましょう。

気象庁HP

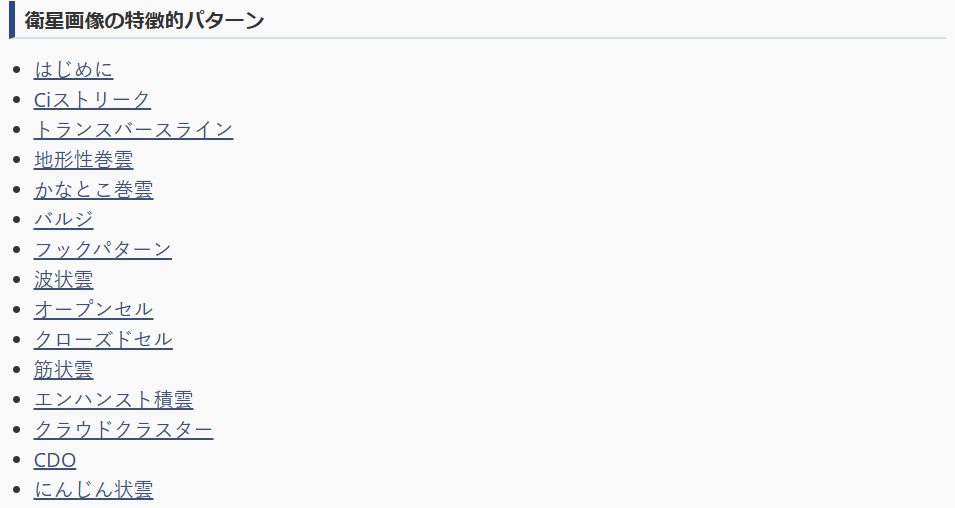

気象衛星画像の特徴パターン

衛星画像の特徴的なパターンについては気象予報士試験でもよく出題されますので確認しておくようにしましょう。

気象衛星センター | 活用

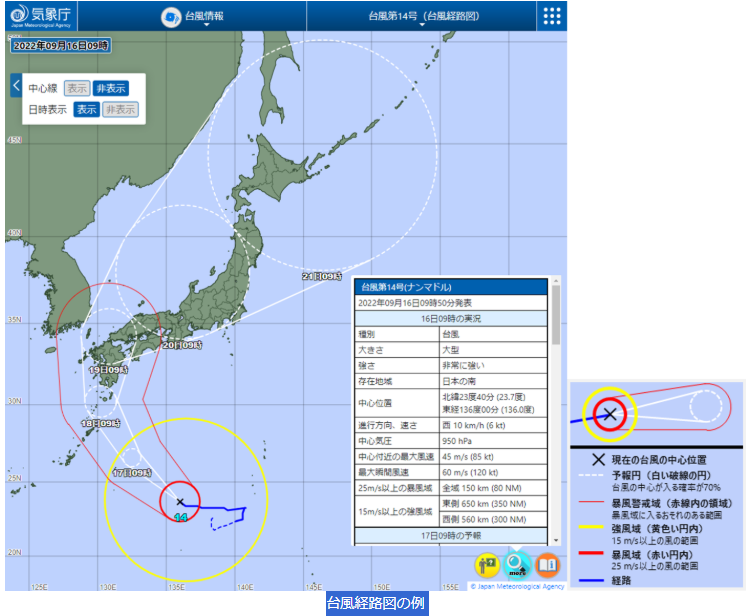

台風

定義と仕組み

台風は実技試験によく出題されますので、理解しておくようにしましょう。

【5分で読める!】台風とは何か?仕組み・発生メカニズムを図解でわかりやすく解説!

台風の強さ

強さは最大風速を基準にして決まる。

①熱帯低気圧

TD:34ノット未満

②台風

TS :34ノット以上

STS :48ノット以上

TY :強い →64kt以上

非常に強い→85kt以上

猛烈な →105kt以上

台風の中心位置の確度

正確 (good) :30海里以下

ほぼ正確(fair):30海里〜60海里

不正確(poor) :60海里以上

台風の大きさ

風速15m/s以上の吹く範囲の半径によって決まる

大型 :500km〜800km

超大型:800km以上

台風の領域

強風域:

平均風速15m以上が吹いているか地形の影響がないときに吹く可能性のある範囲

暴風域:

平均風速25m以上の風が吹いているか地形の影響がないときに吹く可能性のある範囲

暴風警戒域:

台風中心が予報円内に進んだ場合に暴風域に入る恐れのある範囲

予報円:

台風中心が予報時刻に70%の確率で入る領域

気象庁HP

台風の予報

気象庁では台風の予報円の中心と半径、進行方向と速度、中心気圧、最大風速、最大瞬間風速、暴風警戒域を下記時刻に発表している。

- 台風の5日先までの24時間刻みの予報を6時間毎に発表

- 台風の1日先までの12時間刻みの予報を3時間毎に発表

温帯低気圧

定義と仕組み

温帯低気圧は実技試験によく出題されますので、理解しておくようにしましょう。

【5分で読める!】温帯低気圧とは何か?仕組み・前線・天気の変化を図解でわかりやすく解説!

速度

SLW:ゆっくり(進行速度5ノット以下で進行方向が定まっている)

ALMOST STNR:ほとんど停滞(進行速度5ノット以下で進行方向が定まっていない)

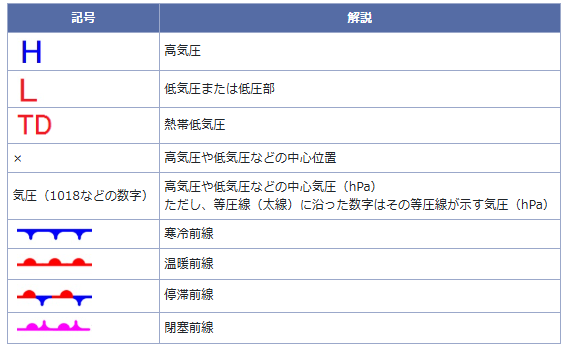

前線

前線記号

前線を記載する際、半円や三角形の間隔は特に決まりはありません。等間隔に記載すれば問題ないでしょう。

気象庁HP

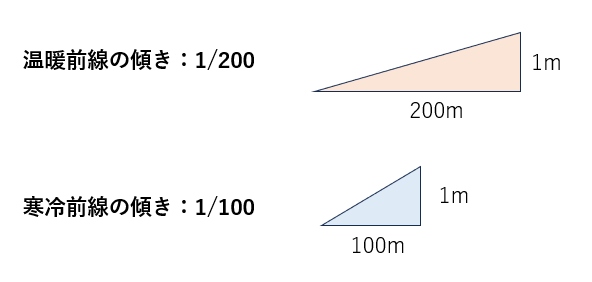

前線の傾き

前線の傾きは概ね以下になります。

例えば850hPaの天気図をみて地上に温暖前線を記載する場合、850hPaは約1500mですので、約300km暖気側に移動させればよいことがわかります。2度くらい南と覚えておきましょう。

前線解析方法

私がおすすめする一般的な前線解析の方法です。①から⑥の順で確認していけば解答と大きなずれはないはず。

前線解析に慣れていない方はこちらも確認してみてくださいね。

【図解付き!】気象予報士実技試験の作図問題を完全対策まとめ(前線解析・等圧線解析)

①スタート

- 問題文の前提条件を確認する。前線を枠まで到達して記載する。記載すべき前線の種類など。

②閉塞有無を確認

使用する天気図:500hPa天気図、地上天気図

- 500hPa天気図で渦度0線である強風軸の位置を確認。地上低気圧中心位置が強風軸の南か北かを確認する。

- もし強風軸の北に低気圧中心が位置していれば閉塞していると判断する。

③等相当温位線を確認

使用する天気図:850hPa天気図

- 850hPa天気図にて等相当温位線の集中帯(又は等温線集中帯)を確認する。その南縁が前線に相当。

- 地上の低気圧中心から等相当温位線集中帯の南縁に沿って線を引いてみる。これが前線のベースとなる。

- 風向の記載があれば前線付近が風向のシアーとなっているか確認し微調整。

- 前線の通る位置に低気圧性の循環や寒気側に屈曲しているところがあればキンクをつける。

- 閉塞している場合、②の強風軸と前線の交点がおよその閉塞点になる。閉塞点の位置を確認しておく。

④上昇流、湿数を確認

使用する天気図:700hPa天気図

- 700hPa天気図から記載した前線付近での上昇流、湿数分布を確認する。低気圧中心付近では強い上昇流域を伴うことが多い。

- 乾燥域に前線が通っている場合、位置がずれている可能性がある。湿潤域に通るよう修正していく必要あり。

- 乾燥域が低気圧中心の南に大きく回り込んできている場合は閉塞前線の位置も再確認しておく。

⑤前線の型の確認

使用する天気図:850hPa天気図

- 閉塞している場合、850hPa天気図から閉塞前線の前面と後面での気温を確認する。前面より後面の寒気が強ければ寒冷型閉塞前線。逆は温暖型閉塞前線となる。

- 前者であれば「人」のような形となり後者であれば「入」のような前線の形となる。

⑥地上天気図を確認

使用する天気図:地上天気図

- 気圧の谷の位置を確認し、前線が気圧の谷を通るように補正する。

- キンクをつけていれば前線の通る位置に低気圧性循環(低気圧)があるか再確認。

- 前線付近での風向のシアー、降水域も確認し微調整。

- 前線記号を正しく記載し完成。

逆転層

逆転層の種類と特徴

接地逆転層

- 地表から逆転層が形成される

- 晴れた日の朝に形成される

- 逆転層の厚みは薄い

前線性逆転層

- 温暖前線の北側に位置している

- 逆転層の上端よりも上で湿数は小さく、湿潤である

- 暖気移流を伴うので、風向のシアーは上空に向かって時計周り

※上記は温暖前線での逆転層の特徴

沈降性逆転層

- 逆転層の上端は乾燥している

- 逆転層より下側は湿潤である

- 逆転層は地上千メートルより上空に形成される

- 高気圧の圏内に形成される。

風

風向

①北よりの風

北西から北東にかけでばらついて北から吹く風

同義語:南向き成分を持つ風、北風成分

②南よりの風

南東から南西にかけてばらついて南から吹く風

同義語:北向き成分を持つ風、南風成分

風速

1kt≒0.51m/s≒1.85km/h

やや強い風:

平均風速10〜15m/s

強い風:

平均風速15〜20m/s

非常に強い風:

平均風速20〜30m/s

猛烈な風:

平均風速30m/s以上、または瞬間風速50m/s以上

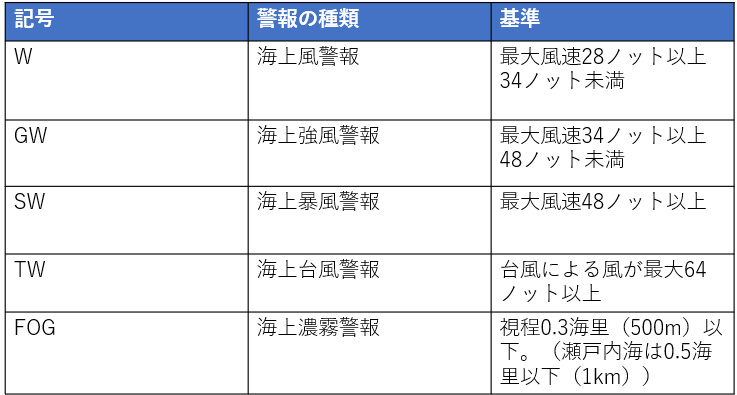

風に関する警報

警報は以下の基準となっているか24時間以内にその状態になると予想されるときに発表されます。

発表基準の数値は全て覚えておきましょう。

温度風

温度風についてはこちらを確認しておきましょう。

【5分で読める!】温度風とは何か?仕組みと特徴を図解でわかりやすく解説!

①北半球での特徴

- 上空に向かって地衡風が時計回りとなっていれば暖気移流、反時計回りが寒気移流

- 温度風ベクトルの右が高温域、左が低温域

②南半球での特徴

- 上空に向かって地衡風が時計回りとなっていれば寒気移流、反時計回りが暖気移流

- 温度風ベクトルの右が低温域、左が高温域

雨

降水強度

【5分で読める!】雨とは何か?降水現象について気象予報士がわかりやすく解説!

弱い雨 :1時間に3mm未満の雨

やや強い雨 :1時間に10mm以上20mm未満の雨

強い雨 :1時間に20mm以上30mm未満の雨

激しい雨 :1時間に30mm以上50mm未満の雨

非常に激しい雨:1時間に50mm以上80mm未満の雨

猛烈な雨 :1時間に80mm以上の雨

大雨・洪水警報の発表基準

大雨・洪水に関する警報や注意報には以下3つの指標が使用されます。

①表面雨量指数

降った雨が地表にどれだけたまっているかを表す指標。大雨警報や大雨注意報の判断基準に使用。

②土壌雨量指数

降った雨による土砂災害の危険度の高まりを把握するための指標。大雨警報や土砂災害警戒情報の判断基準に使用。

③流域雨量指数

河川の上流域に降った雨が下流の洪水危険度に及ぼす影響を数値化した指標。洪水警報や洪水注意報の発表基準に使用。

まとめ

実技試験に覚えておきたい用語や数値について記載してきました。

適時更新していきたいと思いますので、是非試験前にはチェックしてみてください。

【テンプレ暗記用】気象予報士実技試験の記述解答を全部丸暗記帳!(過去10年分以上)

最後までお読みいただきありがとうございます!