【保存版】気象予報士は本当に稼げる!?資格の価値とおすすめ就職先10選!

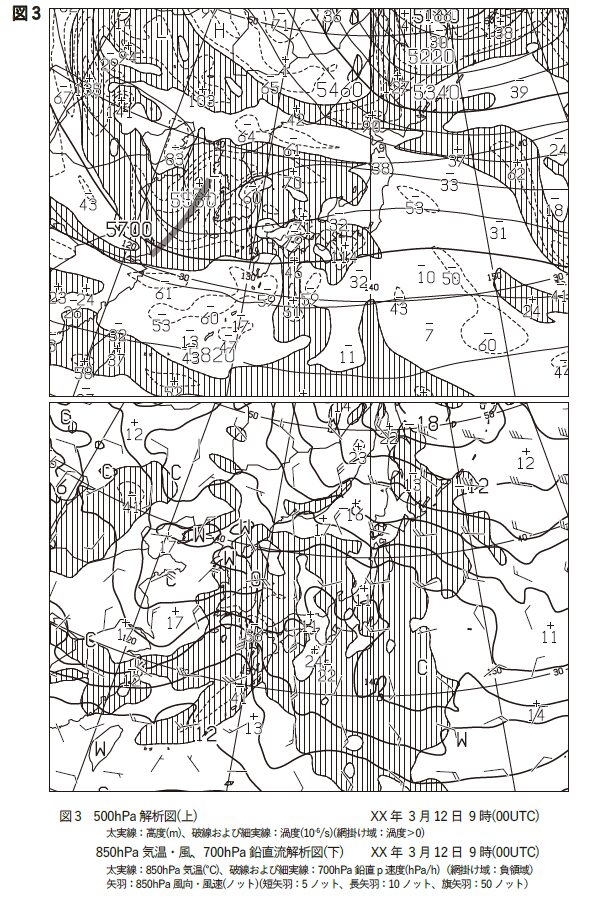

問1

気象業務支援センター

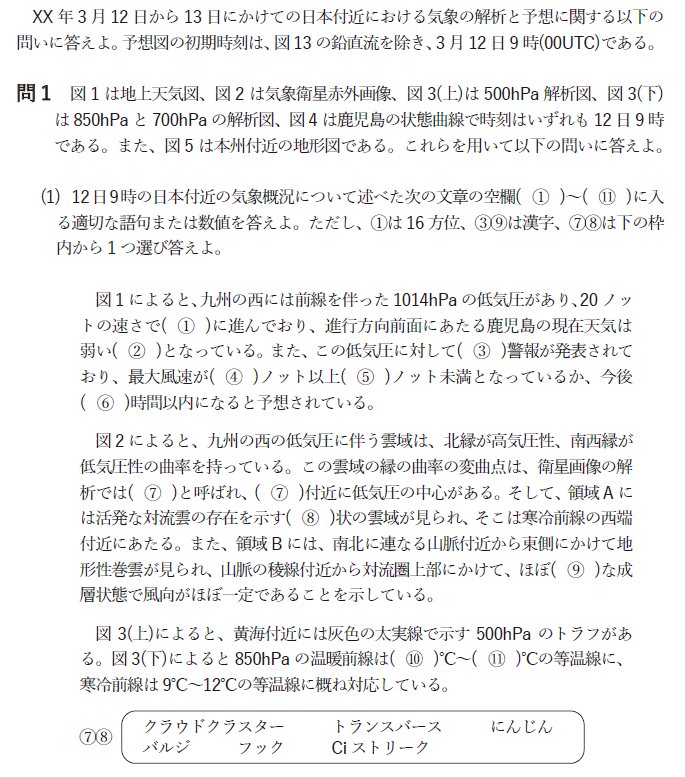

問1(1) 地上天気図

早速、問1の(1)から問題を解いていきましょう。

まず、図1の地上天気図を見ます。

気象業務支援センター

九州の西には前線を伴った1014hPaの低気圧があり、20ノットの速さで①東北東に進んでいます。

鹿児島の現在天気は実況図から弱い②しゅう雨となっていることがわかります。

またこの低気圧に対しては③海上強風警報が発表されており、最大風速が④34ノット以上⑤48ノット未満となっているか、今後⑥24時間以内になると予想されています。

気象業務支援センター

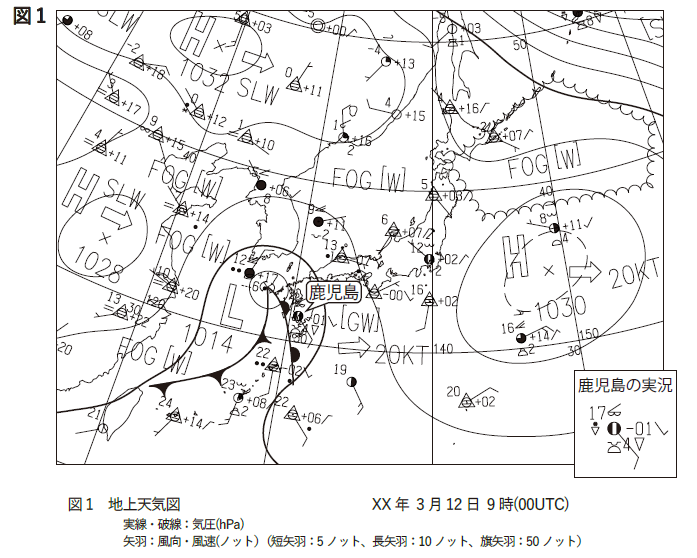

図2によると九州西の低気圧に伴う発達中の雲域が見られます。

ちょうど地上天気図でみられる低気圧中心付近を境に北縁が高気圧性曲率、南西側に低気圧性曲率をもっていることがわかりますでしょうか。

この雲縁の曲率の変曲点を⑦フックと呼んでいます。

領域Aでは活発な対流雲の存在をしめす⑧にんじん状の雲域がみられ、そこは寒冷前線の西端にあたります。

また領域Bでは地形性巻雲が確認でき、山脈の稜線付近から対流圏上部にかけてほぼ⑨安定な成層状態で風向がほぼ一定であることを示しています。

安定でなければ、他の雲ができてしまったり、地形性巻雲の形を保つことができなくなるためです。

また地形性巻雲は山の風下側にできるのが特徴で、ある程度乾燥した強い風が山脈に直行して吹いていることも発生条件になります。

合わせて覚えておくようにしましょう。

気象業務支援センター

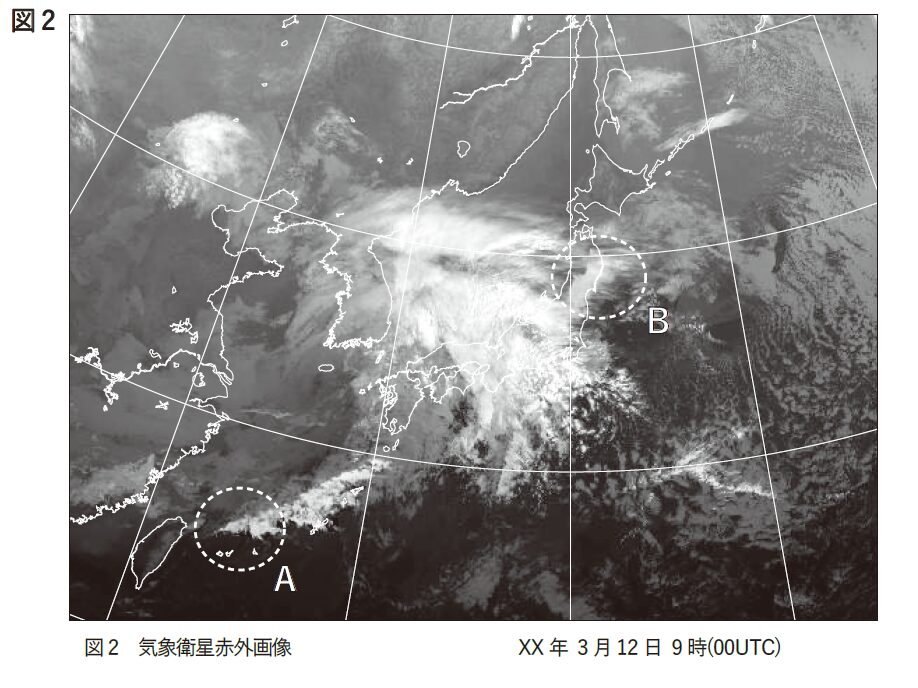

図3(下)によると、850hPaの温暖前線は⑩6℃~⑪9℃の等温線に対応していることがわかります。

850hPaの前線位置は地上天気図の温暖前線から大体2度程度北に移動させて読み取るとよいでしょう。

はい、問1の(1)終了です!

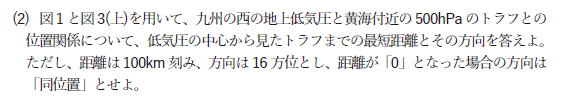

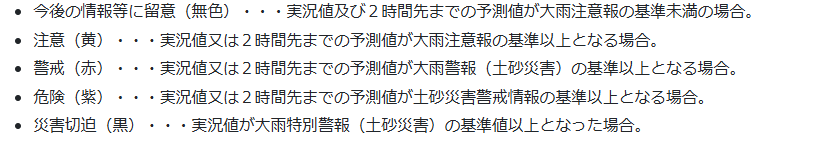

問1(2) トラフまでの最短距離

問1の(2)です。

問題文から図のオレンジ線の距離を求めればよいことがわかります。

この距離については実際に距離を測り計算してみてくださいね。

およそ370kmとなりますので、100km刻みで考えると400kmとなります。

また地上天気図の中心から見たトラフの方角は西北西です。

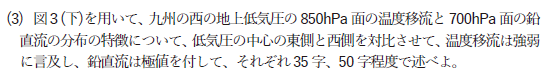

問1(3) 温度移流と鉛直流の分布

問1の(3)です。

気象業務支援センター

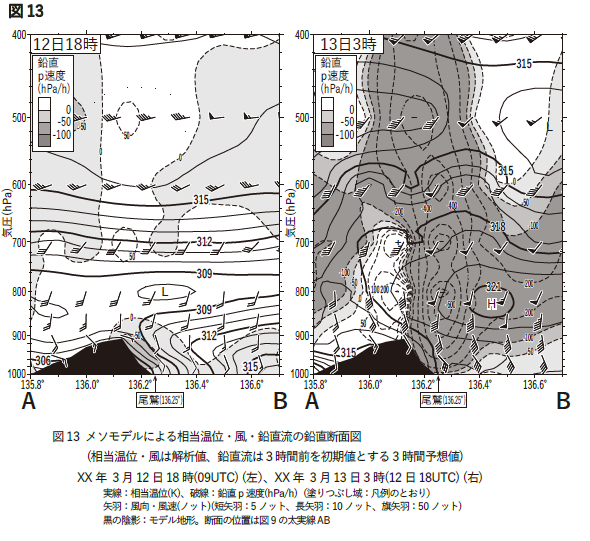

この問題では850hPa面の温度移流と、700hPa面の鉛直流の分布の特徴を記述していきます。

気象業務支援センター

まず温度移流から考えていきましょう。

等温線は3℃刻みで図示されており、南側の方が温度が高いことがわかります。

そして低気圧中心の東側では南よりの風が吹いているため暖気移流、西側では北よりの風が吹き寒気移流であることが読み取れます。

中心の東側の風速の方が、相対的に西側より強いこともわかりますね。

よって答えは「低気圧の中心の東側は暖気移流、西側は寒気移流で、東側の方が強い。」となります。

次に、鉛直流についてです。

問題に極値を付してとありますので、解答には定量的な数値が必要であることがわかります。

中心の東側では-56hPa/hの上昇流の極値、西側では中心に近いところで+17hPa/hの下降流の極値が確認できます。

問題文にある東側西側を対比させること、極値を記載することを忘れないように解答をまとめると、「低気圧の中心の東側は最大-56hPa/hの上昇流、西側は最大+17hPa/hの下降流となっている。」となります。

極値を記載するときは±も忘れないようにしましょうね。

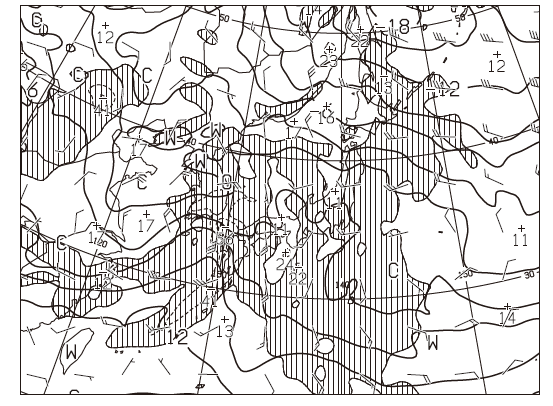

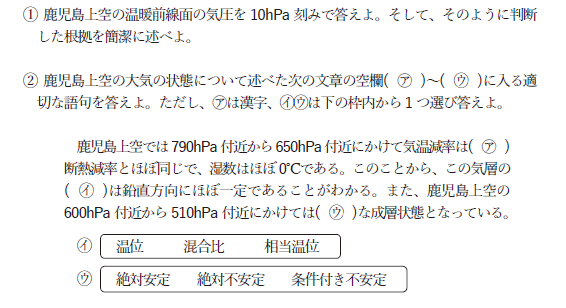

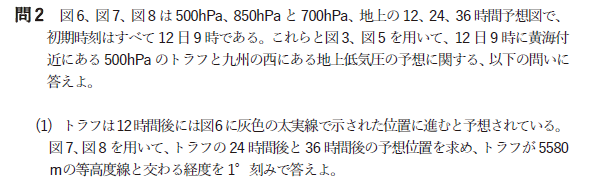

問1(4) 鹿児島上空の大気の状態

問1の(4)です。

気象業務支援センター

まず問1の(4)の①です。

気象業務支援センター

温暖前線面の気圧を読み取ります。

湿潤断熱線よりも状態曲線の気温減率が小さい層の上端、つまり安定層の上端付近が温暖前線面となります。

ちょうど790hPaから880hPaに前線性逆転層が確認できますね。

暖気側が前線面となりますので10hPa刻みで答えると790hPaとなります。

そしてその根拠は「安定層の上端である。」となります。

次に問1の(4)の②です。

790hPaから690hPaにかけて気温減率は(ア)湿潤断熱減率とほぼ同じで湿数は0℃です。

つまりこの層での(イ)相当温位は一定であることがわかります。

この気層では湿数が0℃なので飽和している状態で288Kで一定ですね。

また600hPaから510hPaでは湿潤断熱線よりも状態曲線の傾きが小さくなりますので、(ウ)絶対安定な成層状態です。

問2

気象業務支援センター

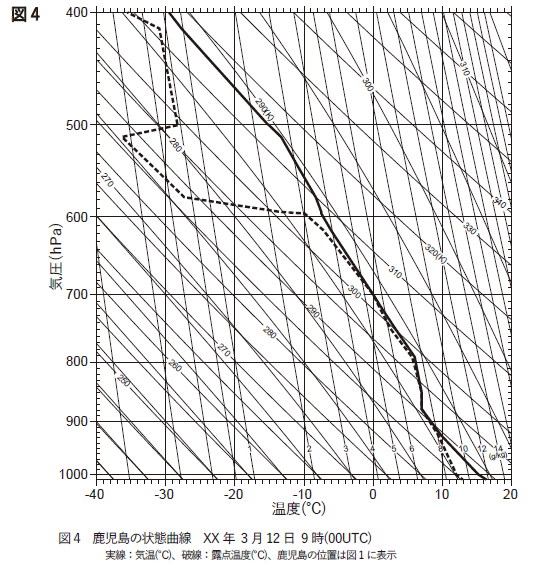

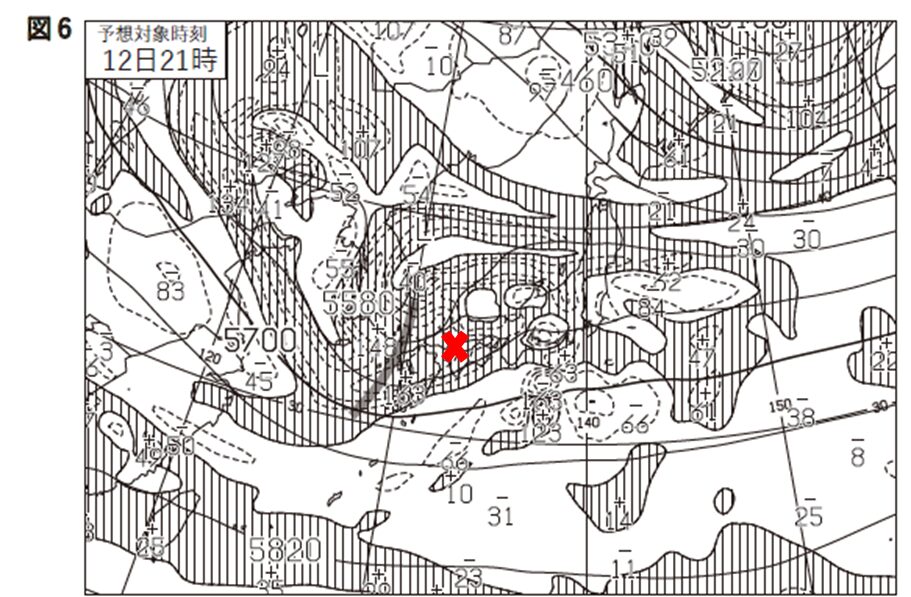

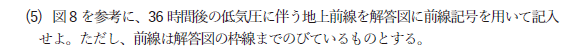

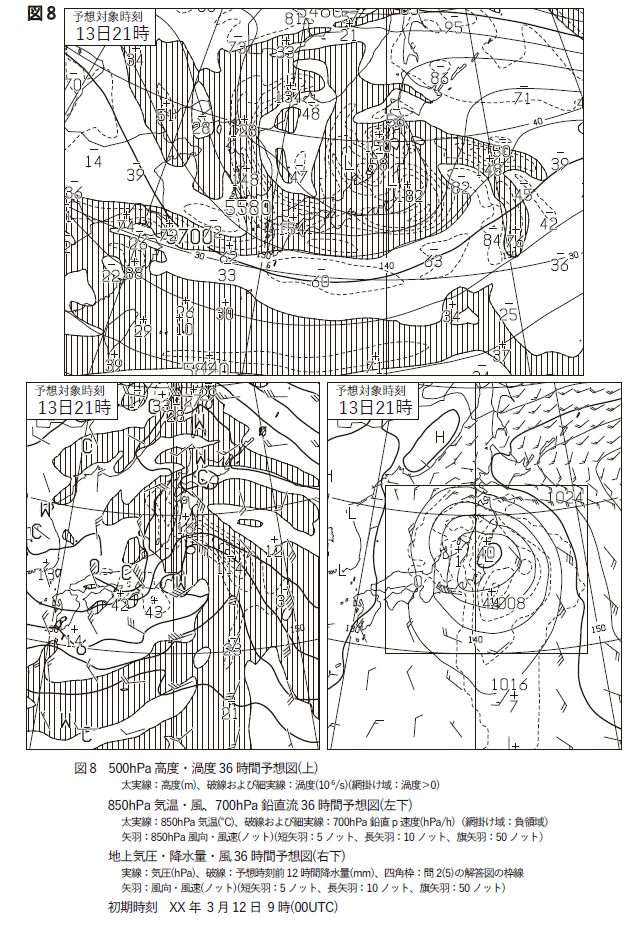

問2(1) トラフの予想位置

問2の(1)です。

気象業務支援センター

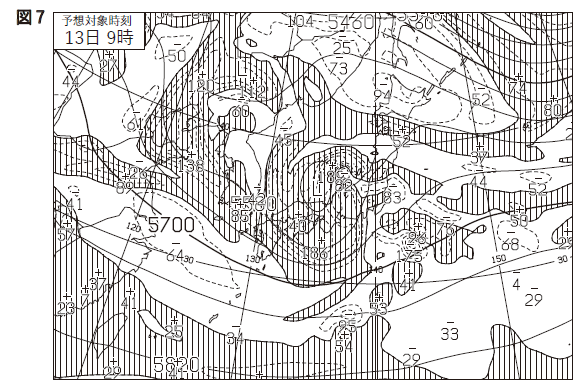

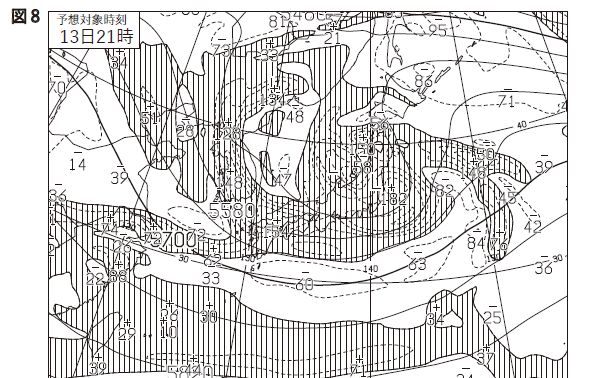

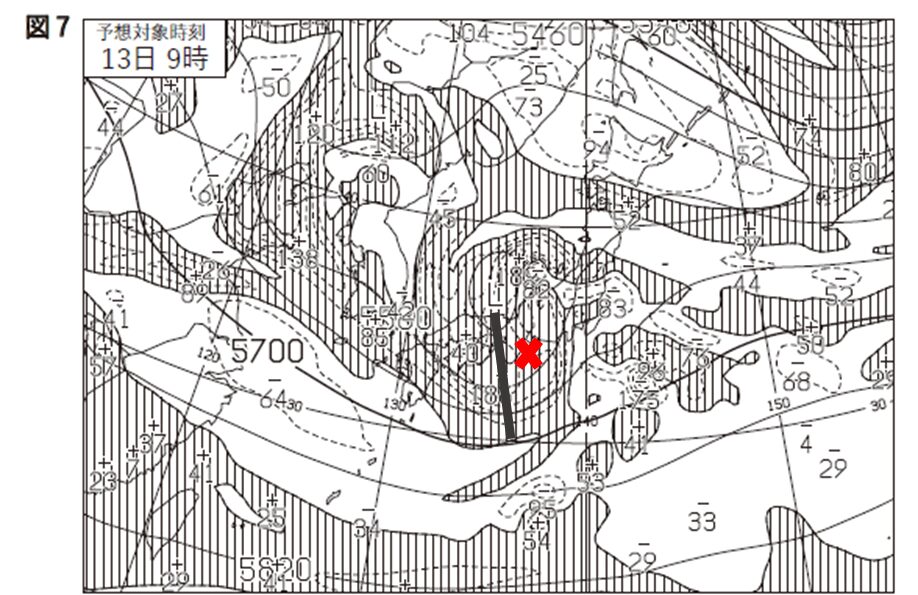

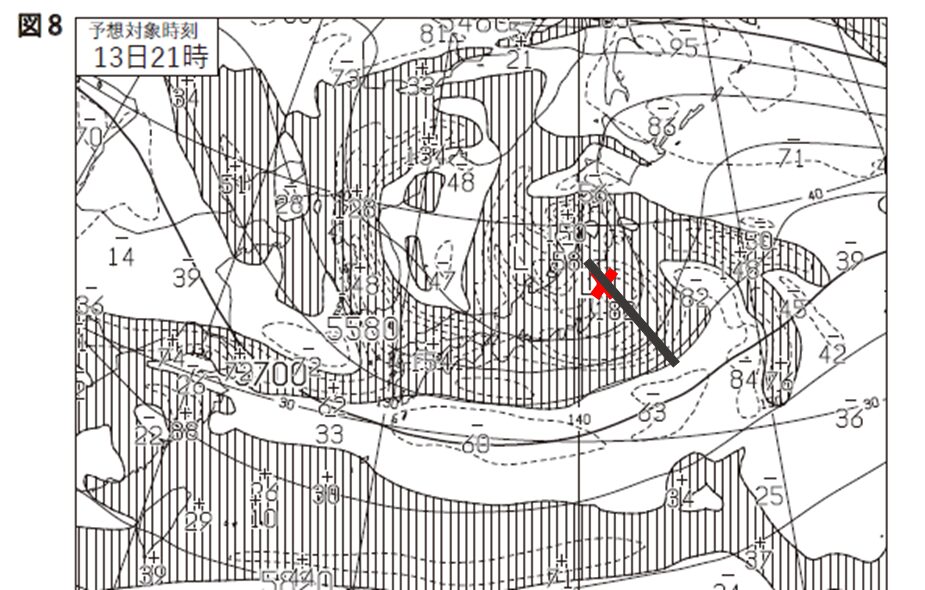

図6のトラフが図7、図8でどの位置に移動するか、5580mの等高度線と交わる経度を求めます。

500hPa面では渦度が概ね保存されますので、図6の渦度の極値+163×106/sがどこに移動しているか、また曲率の大きい箇所がどこにあるかでトラフの位置を判断します。

極値と曲率がずれている場合は曲率を優先して考えていきます。

まず図7の24h後ですが、概ね渦度+186×106/sの位置がトラフの位置に該当します。

そして図8の36h後では渦度+182×106/sから曲率の大きい部分にそって伸ばした位置にトラフがありそうですね。

注意点として24h後、36h後のトラフの位置が概ね等間隔になっていることは見ておいてください。

どちらかの間隔が極端に広すぎたり、小さすぎたりしている場合は間違っていると考えておいた方が無難です。

あとは5580mとトラフが交わる経度を1°刻みで求めると、24h後は136(135)°、36h後は144(143)°となります。

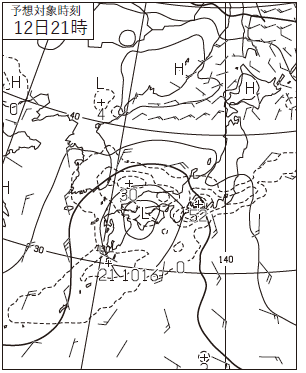

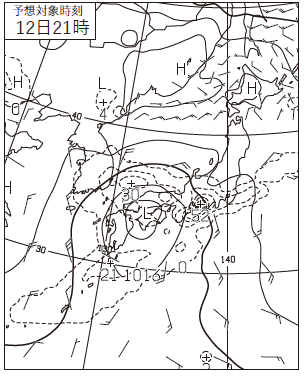

問2(2) 地上低気圧の移動と気圧変化

問2の(2)です。

気象業務支援センター

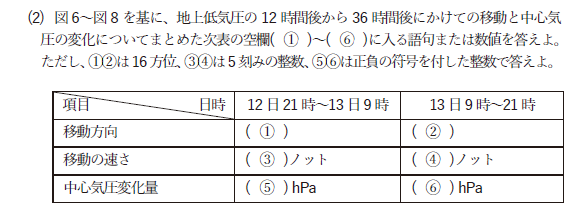

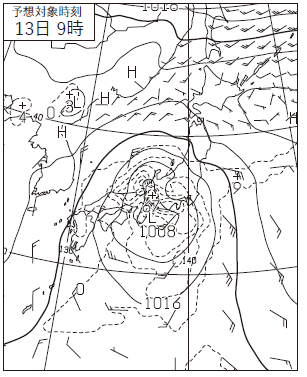

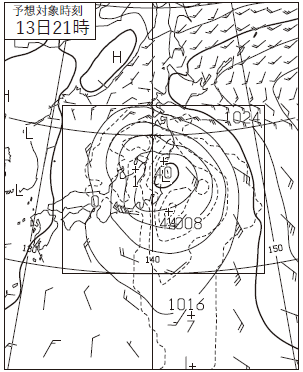

地上低気圧の移動と気圧の変化を考えていきます。

気象業務支援センター

まず移動方向ですが、それぞれの地上低気圧の中心位置をトレーシングペーパーに写して、読み取ると

①東、②北東であることがわかります。

次に移動速度です。

速度を求めるためには移動距離を正確に読み取る必要があります。

12日21時から13日9時の低気圧中心の移動距離は180海里、13日9時から13日21時の移動距離は240海里とわかりますので、それぞれ12hでわると、③15ノット、④25(20)ノットとなります。

5ノット刻みで解答する点は注意しましょう。

最後に中心気圧の変化量ですが、⑤は1012hPaから1008hPa、⑥は1008hPaから1000hPaと変化していますので、それぞれ⑤-4hPa、⑥-8hPaとなります。

ここでも符号をつけ忘れないよう気を付けて解答することがポイントです。

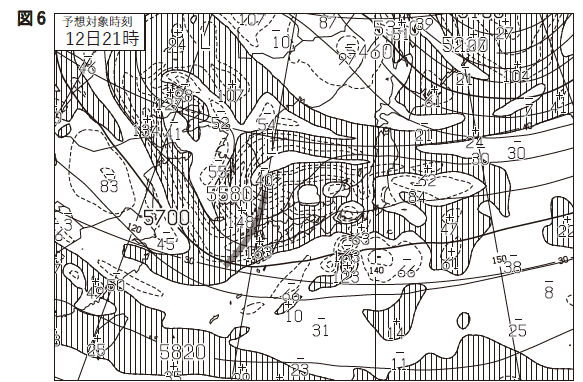

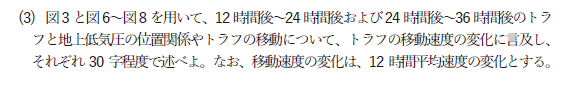

問2(3) トラフと地上低気圧の関係

問2の(3)です。

気象業務支援センター

時間ごとでの地上低気圧とトラフの位置を確認していきましょう。

気象業務支援センター

地上低気圧を×、トラフを黒実線で追記しました。

こうやって図示するとわかりやすくなりますね。

まず12h後から24h後ですが、トラフの移動速度は前12hの速度と比較してほぼ同じで東進し、徐々に西から地上低気圧に近づいていることがわかります。

気象業務支援センター

ちなみに前12hの速度は図3と図6、そして図6と図7を比較してみてください。

トラフの移動距離はほぼ同じとなっていますので速度はほぼ同じと判断できます。

よって12h後から24h後の答えは「トラフは前12時間とほぼ同じ速度で東進し、西から地上低気圧に近づく。」となります。

次に24h後から36h後の移動を考えます。

図7と図8を比較してみると、トラフが東北東に進み、地上低気圧に追いついていることがわかります。

そしてトラフの移動距離が前12hと比較して伸びていることから、速度も速まっていますね。

これらをまとめると24h後から36h後の答えは「トラフは前12時間とくらべ東北東進に変わり速度を速めて地上低気圧に追いつく。」となります。

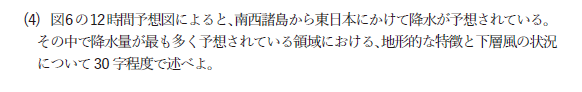

問2(4) 降水量

問2の(4)です。

気象業務支援センター

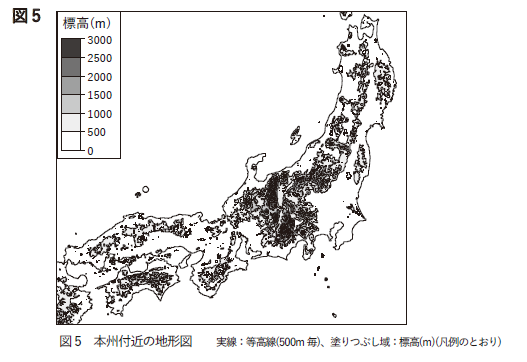

まず、図6を見てみましょう。

気象業務支援センター

地上天気図にて12h降水量の多い地点は+52mmのところになります。

この地点に南から下層風が流入していることがわかります。

また降水量の多い地点に沿うように標高の高い中部山地も確認できますね。

これらをまとめると答えは「中部山岳南側の南向き斜面で、南よりの下層風が流入している。」となります。

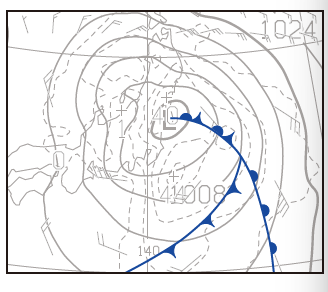

問2(5) 地上前線

問2の(5)です。

気象業務支援センター

前線の作図問題です。

気象業務支援センター

前線の作図を考えるにあたってはまず前線が閉塞しているかどうかを読み取ります。

500hPaでの強風軸は概ね高度5640mに沿っていることがわかり、地上低気圧はこれより北側に位置していますね。

つまり、閉塞前線を伴う前線であることがわかり、その閉塞点はその高度のラインと850hPaの等温線の突っ込み部分のある3℃等温線のすぐ南側を通る線の交点となります。

あとはその交点から寒冷前線を3℃等温線にそって枠線まで引くと解答を作図することができます。

このとき地上天気図も確認する必要があり、気圧の谷が明確にわかればそこを通るように作図していくこともポイントになります。

気象業務支援センター

問3

気象業務支援センター

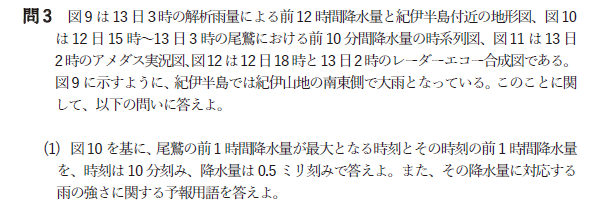

問3(1) 前1時間降水量

問3の(1)です。

気象業務支援センター

まず尾鷲の降水量が最大となる前1時間降水量とその時刻について読み取ります。

図は10分刻みでの降水量となりますので、6本分が1時間降水量になります。

その最大値は10分間降水量の最大値である2時を含む1時40分から2時30分となることがわかります。

よって最大となる時刻は2時30分、降水量は全て足し合わせると81.5mmです。

また雨の強さについて、予報用語を用いると1時間当たり80mm以上の雨は猛烈な雨となりますね。

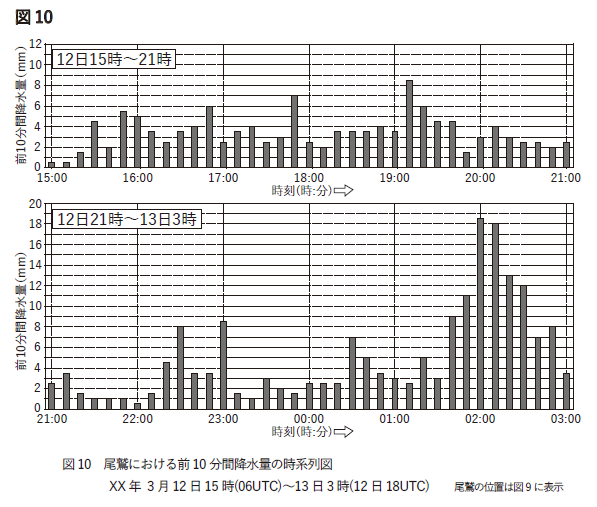

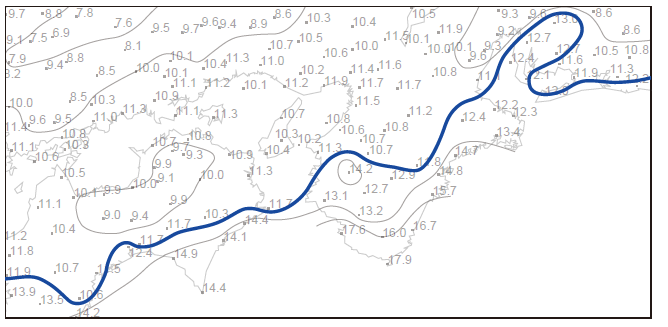

問3(2) 等温線

次に問3の(2)です。

気象業務支援センター

等温線の作図ですね。

1本の線で枠線まで伸びているということが解答を考えるポイントになります。

気象業務支援センター

等温線は北側が冷たく、南側が暖かいということは一見してわかります。

12℃となる等温線を左端から考えていくと赤実線のようになるのはわかりますでしょうか。

これを滑らかにつなぐと12℃の等温線となります。

気象業務支援センター

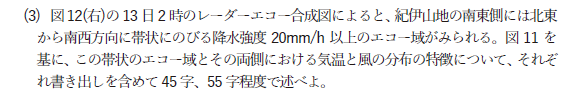

問3(3) 気温と風の分布

問3の(3)です。

気象業務支援センター

紀伊山地の南東側にあるレーダーエコー域と図11の気温及び風分布を見比べます。

気象業務支援センター

まず気温の分布の特徴ですが、エコー域の北西側は南東側に比べて気温が低くなっていることがわかります。

そしてこのエコー域を境として温度傾度が大きくなっていることも特徴的ですね。

つまり狭い範囲で急激な温度の変化を読み取ることができます。

まとめると、気温の特徴としては「エコー域の北西側は南東側に比べて気温が低く、エコー域付近で温度傾度が大きくなっている。」となります。

次に、風についてです。

こちらも北西と南東で比較していきます。

エコー域の南東側では南、または東南東の風で、北西側では北北西の風で相対的に弱いことがわかります。

エコー付近でこれらの風がぶつかり収束していることもわかります。

よって風についての答えは「エコー域の南東側は南又は東南東の風、北西側は北北西の風又は相対的に弱い風でエコー域付近で風が収束している。」となります。

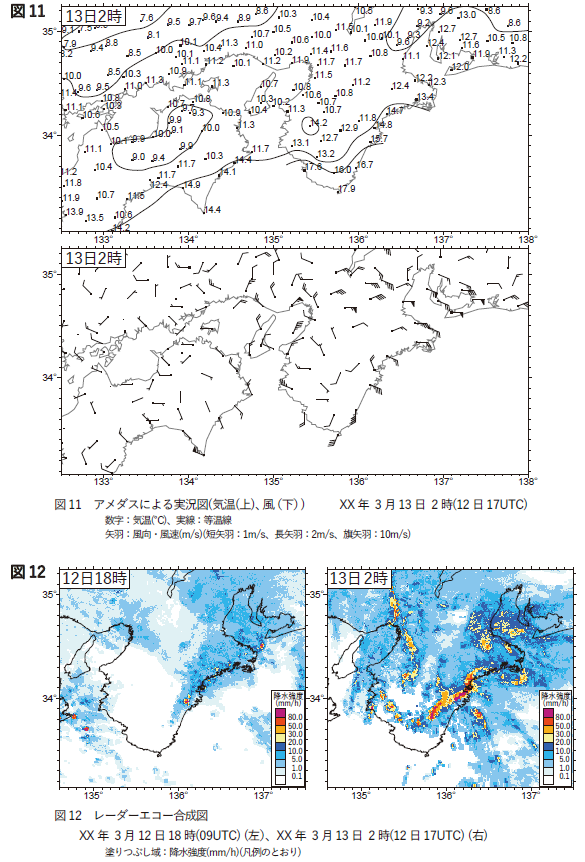

問4

気象業務支援センター

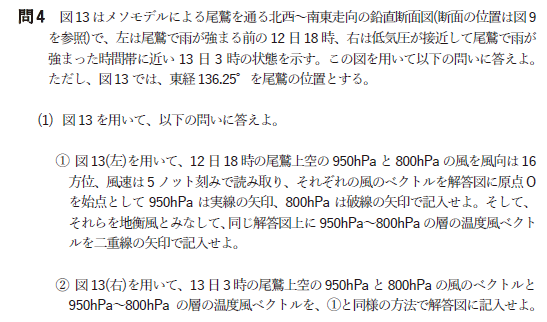

問4(1) 温度風ベクトル

問4の(1)です。

気象業務支援センター

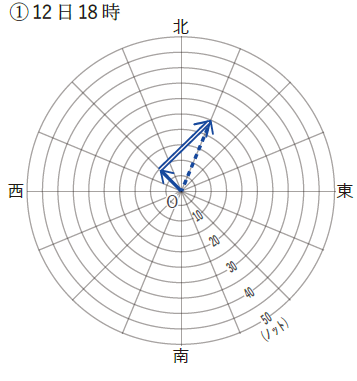

まず問4の(1)の①です。

12日18時の尾鷲の温度風ベクトルを図示します。

温度風を求めるためには下層950hPaの地衡風と上層800hPaの地衡風の風向、風速を知る必要があります。

まず尾鷲の950hPaの風向風速は南東の風5ノットで800hPaの風向風速は南南西の風25ノットですね。

これをもとに矢印を記載し、下層のベクトルの先端から上層のベクトルの先端に向け二重線を引くと温度風ベクトルを表すことができます。

気象業務支援センター

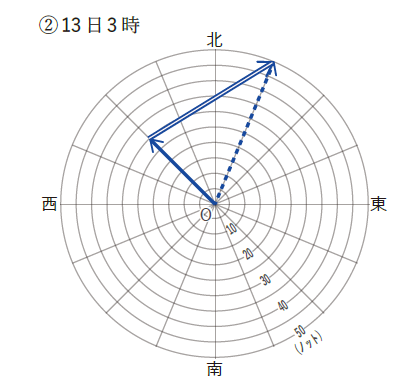

次に問4の(1)の②です。

①と同様の考え方で13日3時の尾鷲の温度風ベクトルを求めます。

尾鷲の950hPaの風向風速は南東の風30ノットで800hPaの風向風速は南南西の風50ノットですね。

これらをもとに温度風ベクトルを記載すると解答図となります。

気象業務支援センター

このような問題は、あせっていても、それぞれの高度での矢羽根の付け根の位置を正確に見ていくが必要になります。

慎重に読み取っていくようにしましょう。

【5分で読める!】温度風とは何か?仕組みと特徴を図解でわかりやすく解説!

問4(2) 平均気温

問4の(2)です。

気象業務支援センター

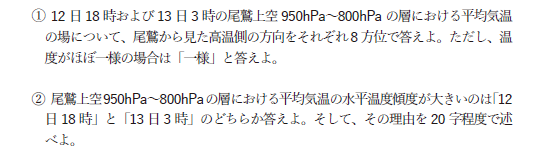

問4の(2)の①です。

先ほど(1)で求めた温度風ベクトルをもとに考察します。

北半球では温度風ベクトルの右側が高温、左側が低温となります。

つまり、尾鷲から見た高温側の方向は12日18時および13日3時とも8方位で答えると南東となります。

問4の(2)の②です。

気温の水平温度傾度が大きいというのは温度風ベクトルの長さに影響します。

つまり、温度風が大きければ等温線が込み合っていることを表します。

(1)の図から水平温度傾度が大きいのは13日3時、その理由としては「13日3時の方が温度風が強いため。」となります。

問4(3) 上昇流の分布

問4の(3)です。

気象業務支援センター

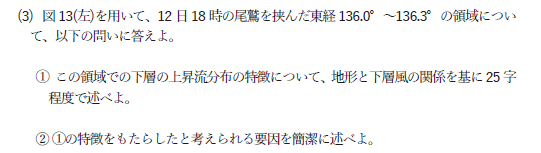

まず問4の(3)の①です。

気象業務支援センター

図13の左図から東経136.0°から136.3°の下層の上昇流分布の特徴を考えます。

この領域で上昇流が確認できるのは、山の東、つまり風上側になります。

地形と下層風の関係をもとに記述すると「山頂からみて風上側の斜面を中心に上昇流が分布する。」となります。

この解答は同じような問題で覚えておいておかないと、なかなか出てこないので、この機会に丸暗記しておくようにしましょう。

【テンプレ暗記用】気象予報士実技試験の記述解答を全部丸暗記帳!(過去10年分以上)

問4の(3)の②です。

①の特徴をもたらしたと考えられる要因について考えます。

上昇流が分布するというのは、風が収束するか、山にぶつかって上昇するか、温められて上昇するかといったことが考えられますが、今回は明らかに山地が影響していますよね。

よって答えは「地形による強制上昇」となります。

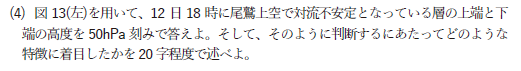

問4(4) 対流不安定

問4の(4)です。

気象業務支援センター

対流不安定とは上層に低温・乾燥した空気があり、下層に高温・湿潤の空気がある状態のことを指します。

これは上空に向かって相当温位が低くなっていることを意味しており、その領域を探せばよいことになります。

気象業務支援センター

図13の左図で尾鷲の相当温位が上空に向かって小さくなっているところはどこでしょうか。

ちょうど800hPaから900hPaあたりが該当しますね。

よって50hPa刻みも考慮すると高度は上端が800hPa、下端が900hPaとなります。

また着目した特徴は「相当温位が上方に向かって低くなっている。」です。

【5分で読める!】大気の安定度とは何か?仕組みと考え方を図解で気象予報士がわかりやすく解説!

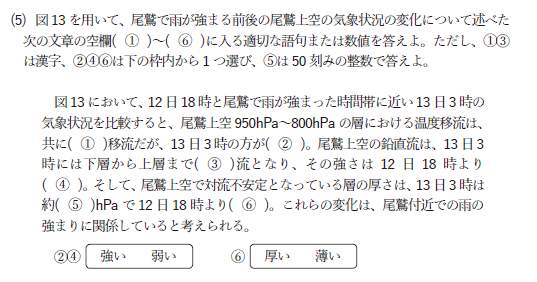

問4(5) 尾鷲上空の気象状況の変化

問4の(5)です。

気象業務支援センター

穴埋め問題です。

尾鷲上空950hPaから800hPaの層での温度移流は(1)で考察した温度風から考えることができます。

12日18時、13日3時とも時計回りとなっていることから温度移流は①暖気移流で、13日3時の方が②強いことがわかります。

尾鷲上空の鉛直流については13日3時では図13右図の下層から上層まで着色されていますので③上昇流となり、12日18時より④強いですね。

対流不安定となっている層は相当温位が小さくなっている層でした。

その層は50hPa刻みで考えると13日3時は840hPaから500hPaの⑤約350hPaなので、12日18時より⑥厚いとなります。

問5

気象業務支援センター

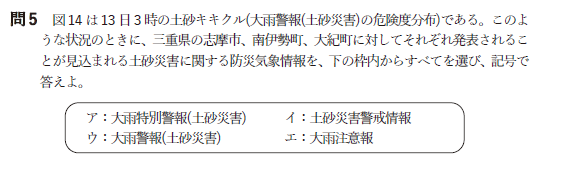

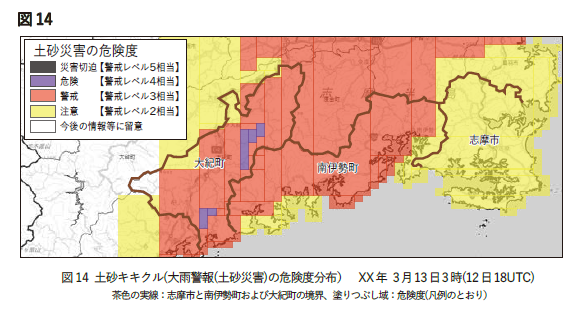

最後の問題です。

問題文にある三重県の各市町に対して発表が見込まれる土砂災害に関する防災気象情報を考えます。

気象業務支援センター

土砂キキクルでは、5段階に色分けして危険度を表示します。

その色分けの基準は以下になります。

気象庁HP

まず志摩市ですが、黄色ですので大雨注意報の発表が見込まれます。

南伊勢町は赤色ですので大雨警報の発表が見込まれますね。

そして大紀町では紫や赤、黄色が確認できますので、土砂災害警戒情報、大雨警報の発表が見込まれることになります。

よって答えは志摩市がエ、南伊勢町がウ、大紀町がイ、ウとなります。

まとめ

皆さんお疲れさまでしたー!

今回も問題量がかなり多かったですね。

作図ではどうしても時間をとられてしまうので、そのほかの穴埋めや記述問題をいかにスピーディーに解いていくかがポイントになります。

時間内に完答できるよう練習していきましょう。

こちらも記事も参考になるので実技試験を何度か解かれた方は記憶を定着化させるツールとして活用してみてくださいね。

【5分で読める!】気象予報士実技試験の突破のカギは時間配分にあり!完全完答のコツをご紹介!

最後までお読みいただきありがとうございます!

このブログは私の経験もふまえ、独学で勉強していく方の「悩みを少しでも減らしたい」という思いを解消すべく、全て手作業で時間をかけ作成しております。

少しでも役に立った、今後も継続してほしい、また読みたいと感じられる方がおられましたら是非codocから投げ銭という形で応援してください!

あなたの応援が次のコンテンツを生み出す力になっています。