皆さんこんにちは!気象予報士のyoshi.です。

気象予報士試験をこれから受験される多くの方は、遅かれ早かれ過去問の勉強に取り組まれていることと思います。

過去問を全く解かずに気象予報士試験に挑まれる方は、よほどの天才でない限りほぼいないはずですよね。

色々な問題集に手をつけるくらいであれば、過去問1本で勉強しろといわれるくらい、過去問勉強は大切になってきます。

当たり前ですが過去問は、過去、気象予報士試験で出題された問題です。

出題者がどのような問題を出題しているのか、なぜその問題を出題しているのかといった考え方を把握するにはうってつけの教材になります。

そして、同じ機関から出題される問題であれば、次の試験でも過去の問題と同じような構成、同じような考え方をして解く問題が多く出題される可能性が非常に高いということが言えますよね。

そういった意味で過去問を勉強するには多くのメリットがあります。

そんな過去問ですが、皆さんは正しく活用して、最大の効果を発揮できていますでしょうか。

目的は試験に合格すること。

せっかく勉強するなら自分にとって、しっかり身につく勉強をして合格したいですよね。

この記事では、実際に私も実践して、合格することができた実技試験の過去問を使った勉強法をご紹介します。

実技試験がなかなか突破できない、勉強がうまくいかないという方はぜひ実践してみてくださね。

実技試験の効率勉強法

ではさっそく実技試験の過去問を使った効率勉強法についてご紹介していきます。

勉強法のポイントは4つです。

①最後まで一気通貫

②弱点を洗い出す

③弱点をつぶしこむ

④総仕上げ

これが効率勉強法?

なんだよ。これ当たり前じゃん?と思ってページを閉じようとしているあなた。

ちょっと待って!

本当にこれ大事なんです。

勉強ができない、なかなか合格できない方はこれができていないですね。

”わかったつもり”、”勉強をした気になっている”ことが多いんですよ。

「きれいに効率よく」を追い求めるが故、自分の頭で考えてインプットし、アウトプットする作業が抜け落ちてしまっています。

きれいにノート書いて満足していませんか。参考書に線を引いてわかった気になっていませんか。

教科書通りじゃなくてもいいんです。

泥臭く、コツコツ前に進むのがとても大切。

では、それぞれについて詳しくみていきましょう。

最後まで一気通貫

はじめて気象予報士試験の過去問を手にする方や、ほとんど過去問を勉強されていない方にとって、最初にとりかかる過去問はとてもしんどいことと思います。

意味のわからない単語、文章、図など発狂しそうになる方もおられるのではないでしょうか。

でも大丈夫。

みんな最初はそんなもんなので。

大事なのは、問題と解答を最初から最後まで目を通すこと。

そして目を通す際には最初は自分で解いていかなくても、問題と答えを交互に読みながら、進めていってもらって構いません。

とにかく、最後まで走り切ることが最初の段階でとても重要になります。

わからない問題にぶつかっても一旦飛ばして、次に進んでみること。

この作業を最低3周はやってみてくださいね。

1回目より2回目、2回目より3回目では、問題に対する理解が深まり、こんな答えだったよなということがなんとなくわかってきます。

この試験問題を体に慣れさせるという工程はとても大事です。

問1だけ見ておなか一杯になってやめちゃってたりしてませんか。

拒否反応がでてきていませんか。

だめですよ。

そんなところであきらめていたら、合格ははるか遠くに逃げていきますので。

弱点を洗い出す

解答を見ながらでも最後まで、問題をよんで解答を確認できた方お疲れさまでした。

同じ問題を何周かすると、少しづつ読み解くスピードもあがってきたのではないでしょうか。

でも納得できないわからない問題もきっとでてきていることでしょう。

この段階では、自分が苦手な問題、理解できていない問題をしっかりあぶりだす工程になります。

なぜそれをするかというと、理解できていない問題は100%解けないから。

ただ暗記している問題は全く同じ問題がでれば答えることができますが、ちょっとひねった問題がでたときに応用が利かず、パニックになって不正解となってしまいます。

そうならないためにも、自分は何が苦手で、何が得意なのかしっかり確認しておく必要があります。

教科書通りにやっても実技試験の点がのびない人がいるのは、得意不得意が人によって違うからということは理解しておいてくださいね。

ではどうやって弱点を洗い出すのか。

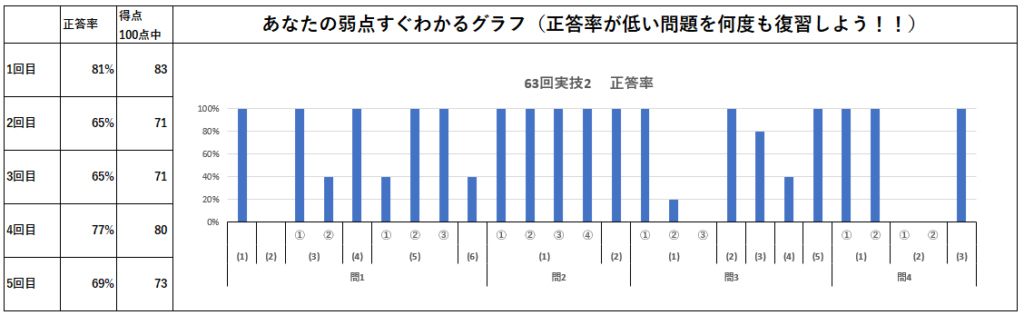

例えばですが、私が受験生のときは、このような自分の弱点を把握するツールで苦手な問題を把握していました。

解答を埋めていくと上のようなグラフができて、正答率のひくい(棒グラフのひくい)ところが苦手な問題としてあぶり出される仕組みです。

簡単に把握できるので、もし使ってみたい方はこちらからダウンロードしてみてください。

もちろん自分がやりやすい弱点の見つけ方があれば、それを使うのがベスト。

こんな感じで見つけていくんだなと参考にしてもらうだけで結構です。

弱点をつぶしこむ

自分の弱み、弱点がわかればあとはそれを理解し、つぶしこむことに時間を使ってください。

すでに理解している、わかっている問題をやるよりわからない問題をわかるに変えるよう、勉強をすすめていきましょう。

わからないをわかるに変えるためには、視点を変えて基礎学力を向上させる必要があります。

過去問だけを見ていては当然わからないので、それに関係する教材や類似の記事などで知識を補強していきます。

例えばトラフと低気圧との関係がわからない場合は、一般知識での温帯低気圧の章をもう一度よく読んでみる必要があるかもしれません。

エマグラムを使った高度の抽出が苦手な方は、エマグラムの考え方を改めて把握しておくことも大切かもしれませんね。

また前線解析などでは、解析するための方法の理解が不足している可能性があります。

個別に自分に何が足りていないかを把握して一つ一つ苦手をつぶしていくことであなたのレベルを上げていくことができます。

本ブログの実技試験対策用のリンク集ではこのような苦手な分野を一挙に確認できるツールとして整理しています。

苦手を苦手と思わなくなることが得点を上げる第一歩。

事前に確認しておくようにしましょう。

【保存版】気象予報士 実技試験対策リンク集|後悔する前に読んでおきたい受験前の総整理!

総仕上げ

弱点をつぶしこめたら、あとは総仕上げ。

最初から答えを見ずに、最後まで問題を解いてみてください。

このときに大切なのは時間を意識して問題を解くことです。

気象予報士試験の実技試験は75分ありますが、75分で解いていては、本番での緊張や、周りの雑音、問題の出題内容などイレギュラーなことがおきるとあっというまに時間が過ぎてしまいます。

過去問ではなるべく60分で解ききるよう目標で取り組んでみてください。

総仕上げの回数も1回、2回と回数を増やしていくと、スピードが上がってくるはずです。

もしあなたがどの過去問でもほぼ60分程度で理解でき、とけるようになっていれば、合格は近いと思いますし、なにより問題を解くのが楽しくなってきているのではないでしょうか。

そのレベルまで、ぜひ実力を上げていってほしいなと思います。

この段階になっていれば、合格率5%の壁は必ず突破できるはずです。

【テンプレ暗記用】気象予報士実技試験の記述解答を全部丸暗記帳!(過去10年分以上)

学習コミュニティの活用

効率的な勉強法のやり方はわかったけど、実際やろうとするとなかなかうまくいかない。

勉強苦手なのに、これができれば苦労しないよ。

そんな思いの方もきっと、おられることでしょう。

特に初学者や未経験者などは過去問の見方自体がわからなかったり、そもそも、どのように読み進めて問題を解いていけばよいかさっぱりわからないという方もおられるはず。

でも、ご安心を。

当ブログでは、そのような方でもサポートできるようアドバイスさせていただく学習コミュニティ(メンバーシップ)を開設しております。

本記事の上部リンクまたは下記リンクより、詳しくコミュニティについての説明をしておりますので、なにかと不安な方は一度立ち寄っていただければありがたいです。

自信をもって試験にのぞめるよう、あなたに合った勉強法を一緒に考えていきます。

まとめ

ここまで、実技試験での効率勉強法についてご紹介してきました。

学科は合格できたのに、実技はなかなか合格できないという方は大勢おられます。

それはたまたま学科が合格していただけかもしれませんし、実技試験問題への理解が不足している可能性もあるでしょう。

まずは自分の弱点をしっかり把握してつぶしこむこと。

これが大切です。

どのように勉強をすすめていけば合格に近づくかを自分で考えながら進めていくことも合格への近道になろうかと考えています。

きれいな言葉にだまされず、泥臭く前にすすんでいきましょう。

【5分で読める!】気象予報士実技試験の突破のカギは時間配分にあり!完全完答のコツをご紹介!

最後までお読みいただきありがとうございます!