皆さんこんにちは!気象予報士のyoshi.です。

夏になると必ずといっていいほど、天気予報で出現する台風。

ぐるぐると渦を巻き、日本に接近してきては、時に家を浸水させ、河川を氾濫させ、ものを吹き飛ばし、交通機関を麻痺させ、無茶苦茶にして去っていきます。

台風が近づいてくるとほんと恐怖ですよね。

これが同時に2.3個出現しているときなんか、せっかくの予定は水の泡ですし、家でおとなしくしておく以外ありません。

今回の記事では、そんな台風について考えていきます。

どこから出現して、どんな仕組みで発達していくのか知っておくだけでも、気象予報士試験だけでなく防災にも役立つでしょう。

ぜひチェックしてみてくださいね。

台風とは何か?

定義は?

まず台風の定義について確認してみましょう。

台風とは北太平洋南西域の熱帯の海上で発達した熱帯低気圧のうち、低気圧内の最大風速が17m/s以上のもののことです。

17m/s以上というのはノットになおすと、34ノット以上。

もし34ノットより小さい風速であれば、台風ではなく熱帯低気圧という呼び方になります。

ちなみに34ノットというのは小枝が折れるくらいの風速で、風に向かって歩くことができないくらいの強さです。

当然傘をうまく差すこともできないため、かなり強いことが想像できるはずです。

低気圧の最大風速つまり、10分間の平均風速の最大値が34ノット以上。

台風と呼ぶためには風速が関係しているんですね。

過去最強の台風

台風の仕組みを見ていく前に、日本で発生した過去最強の台風について触れておきたいと思います。

皆さんも興味あるのではないでしょうか。

ここで最強というのは日本上陸時、中心気圧が最も低かった台風のことを指します。

それがこちら。

気象庁HP

これは台風観測が始まった1951年から2024年の間でのランキングになります。

第一位は、なんと1961年に発生した925hPaの第二室戸台風。

被害は少なかったようですが、それでも死者は約200人。

そして、第二位が伊勢湾台風。死者は驚愕の4697人。

どこかで、聞いたことある方もおられるかもしれませんね。

気圧と台風の勢力は基本的に相関関係にあります。

そのため、一般的に気圧が低ければ被害も大きくなると考えてよいでしょう。

今後天気予報で、もし、中心気圧925hPaと耳にするようなことがあれば、すぐに非難を考えた方がよいかもしれません。

台風とハリケーン

台風によく似た構造を持つものに、タイフーンやハリケーン、サイクロンなどがあります。

違いはご存じでしょうか。

実は、どれも構造は同じなのですが、発生場所や風速の基準が異なるんですね。

東経180°を境目として西で発生するものが台風やタイフーン、サイクロン、東で発生するものがハリケーンです。

じゃあハリケーンが東経180°を横切ったらどうなるのと思ったそこのあなた。

これは台風やタイフーンになります。

ちなみに、台風のもととなる熱帯低気圧が一番多い場所は北西太平洋や南シナ海のあたりで、全ての熱帯低気圧発生の36%とのことです。

どうりで日本に沢山台風が到来するわけですね。

それでは次に台風の仕組み、一生を見ていくことにしましょう。

台風の一生と仕組み

それでは台風の仕組みについて考えていきます。

台風を考えるにあたっては台風の一生と合わせて、見ていくのがわかりやすいです。

台風の一生は発生期、発達期、最盛期、衰弱期の4つの段階にわけ考えることができます。

イメージしやすいよう写真も添付していますので、プロセスと合わせ、ぜひ確認してみてくださいね。

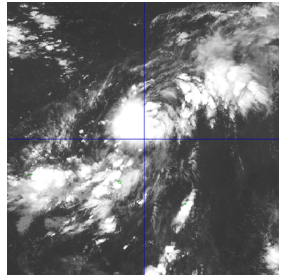

発生期

台風の発生は雲ができる過程とよく似ています。

簡単にいうと、水蒸気を沢山含む空気が上昇することにより雲ができ台風になります。

まずこの空気がどこで生まれるかというと、熱帯の海上です。

熱帯の海上では海水が26~27℃と暖かく、蒸発し水蒸気が沢山できるためそれを含む空気も沢山存在できるというわけですね。

【5分で読める!】雨とは何か?仕組み・発生メカニズムを図解でわかりやすく解説!

台風の発達期/気象庁HP

水蒸気を含む空気が上昇し、雲ができるときには凝結熱という熱を発しますので、周りの空気が温められさらに上昇気流が発生しどんどん台風が発達していくというわけです。

そしてポイントになるのが、台風の渦。

これは地球が回転することにより生じるコリオリ力が影響しています。

【5分で読める!】地衡風とは何か?仕組みと特徴を図解でわかりやすく解説!

北半球でのコリオリ力は赤道で0、高緯度で最大となるため、いくら海水温度が高くても赤道では台風は発生しないことになるんですね。

ちなみに、コリオリ力の影響で北半球では反時計回り、南半球では時計回りとなります。

そして、空気の上昇により気圧が下がり、周りとの気圧差が大きくなり風速が17m/sを超えるころになると台風といわれるようになります。

台風は毎年25個程度発生し、その年に最初にできた台風から順番に台風1号、2号と呼ばれることになります。

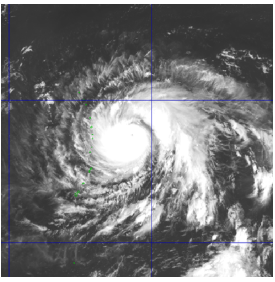

発達期

発達期になると中心気圧がどんどん下がり、中心付近の風速も急激に強くなります。

なぜ気圧が低下するのでしょう。

気圧というのは空気の重さです。

台風の中心には相対的に暖かい暖気核が存在しています。

暖かい空気が存在しているということは、空気は上昇していきます。

そして、台風特有の渦の回転と暖かい海面からの上昇気流によって周囲との気圧差が生じ、中心部の気圧が低くなっていくんですね。

この過程で台風の勢力が強くなり、どんどん発達していくことになります。

台風の発達期/気象庁HP

最盛期

最盛期とは中心気圧が最もさがり、最大風速が最もつよい期間のことをさします。

風速が最も強くなる場所は地上から1~3km付近。

大気境界層と自由大気の境目付近になります。

気圧との差が最も大きくなる、つまり気圧傾度力が大きくなるのは地上付近ですが、地上では摩擦力が働きます。

摩擦力が働くと風を弱めることにつながるので、地上から少しはなれた1~3km付近が最も強くなります。

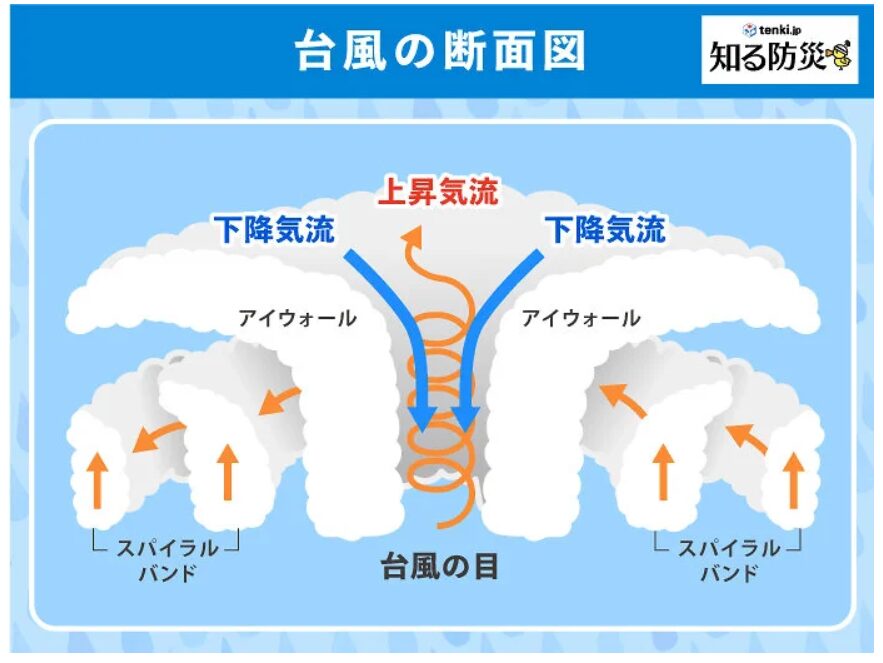

そして、台風が最盛期となるころには台風中心に目ができるようになります。

地上付近の台風の風は中心にむかって吹きますが、中心付近では遠心力が強く働き、中心に向かう風が入り込めず上昇流となります。

台風の最盛期/気象庁HP

この上昇気流に伴って台風の目を取り囲むように背の高い積乱雲の壁ができるようになります。

これがアイウォールと呼ばれる壁。

アイウォールでは少なくなった空気を補うように下降気流が発生します。

下降流では雲ができなくなるため、かわりに台風の目ができることになります。

tenki.jp

また台風の地上付近では反時計回りの風でしたが、上層付近では時計回りの風となることも特徴的です。

上層というのは、高さ約200hPa付近。

200hPa、おそよ10,000kmより上空になると対流圏界面となるため上昇した気流はそれ以上発達することができません。

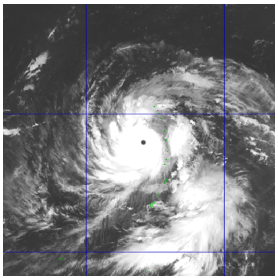

衰弱期

台風が日本に近づいてくると、海面水温が低くなり、海からの水蒸気の供給も少なくなるなるため、衰弱します。

目の形も不明瞭になり、風速が17m/s未満になると熱帯低気圧、寒気が北から入ってくると寒暖差が生まれるので温帯低気圧となる可能性もあります。

【5分で読める!】温帯低気圧とは何か?仕組み・前線・天気の変化を図解でわかりやすく解説!

この段階では台風のピークはすぎていることになりますが、発達した積乱雲がまだ存在しており、線状降水帯による大雨や強風にはまだまだ警戒が必要になります。

台風の衰弱期/気象庁HP

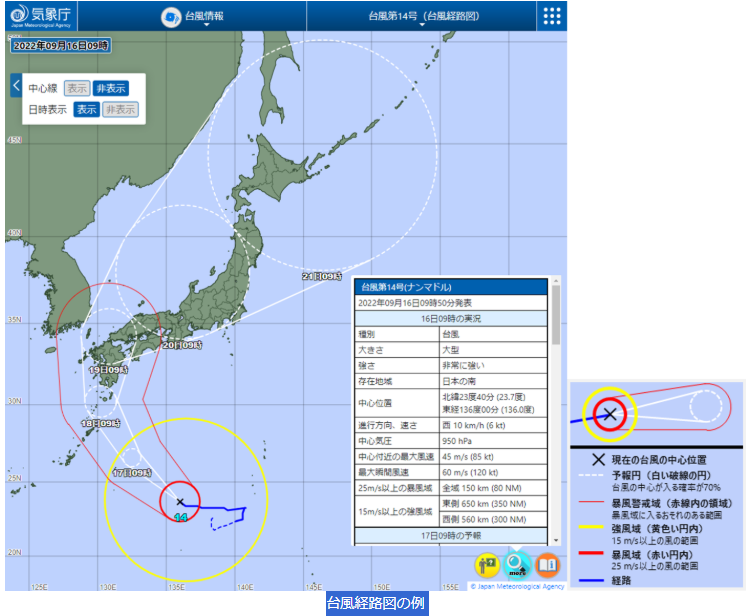

台風の予報

天気予報をみていると、台風の進路を円で表しているのを見たことがあるかたも多いはずです。

気象庁では台風の予報円の中心と半径、進行方向と速度、中心気圧、最大風速、最大瞬間風速、暴風警戒域を発表します。

発表のタイミングは5日先までの24時間刻みの予報で6時間毎か1日先までの12時間刻みの予報を3時間毎のどちらか。

日本に近づいたときには後者の方で発表する場合が多いですね。

そして表される円の意味はそれぞれ以下になります。

気象予報士試験を受けられる方は考え方を出題されることもあるので、是非おぼえておくようにしましょう。

気象庁HP

強風域:

平均風速15m以上が吹いているか地形の影響がないときに吹く可能性のある範囲

暴風域:

平均風速25m以上の風が吹いているか地形の影響がないときに吹く可能性のある範囲

暴風警戒域:

台風中心が予報円内に進んだ場合に暴風域に入る恐れのある範囲

予報円:

台風中心が予報時刻に70%の確率で入る領域

ところで、70%の確率が高いのか低いのか、皆さんはどう思われますでしょうか。

まとめ

ここまで、台風の一生や仕組みについて紹介してきました。

毎年台風は25個程度発生し、そのうち6個が日本に上陸するといわれています。

そして、発生や上陸は8月から9月がもっとも多く、年によっては、年始の1月に発生する年もあるみたいですよ。

最近では地球温暖化も騒がれていますね。

今後地球温暖化が加速化していくと、台風の勢力にも影響していくともいわれています。

被害を最小限にするためにも、日頃から、気象現象に興味をもっておくことが自身の防災につながるのかもしれませんね。

【5分で読める!】地球温暖化の原因は?人間活動との関係をわかりやすく解説。未来はどうなる?

最後までお読みいただきありがとうございます!