【保存版】気象予報士は本当に稼げる!?資格の価値とおすすめ就職先10選!

問1

気象業務支援センター

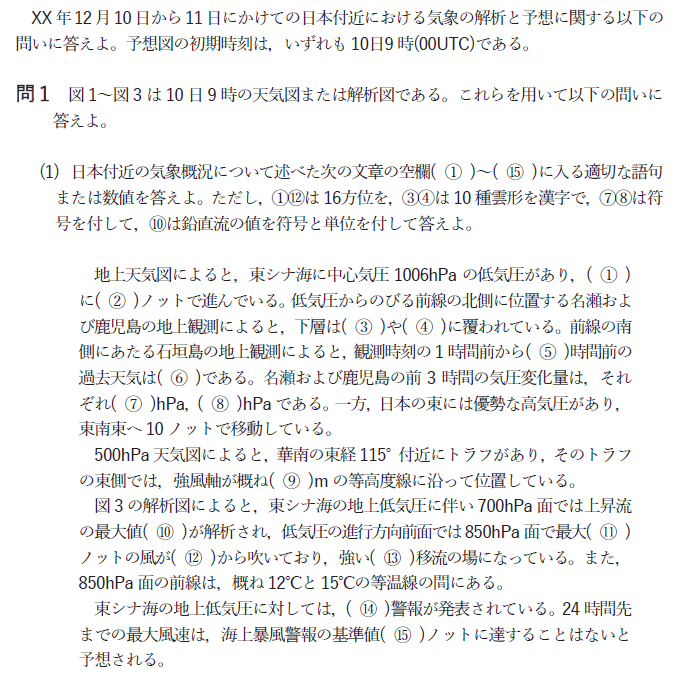

問1(1) 地上天気図

早速、問1の(1)から問題を解いていきましょう。

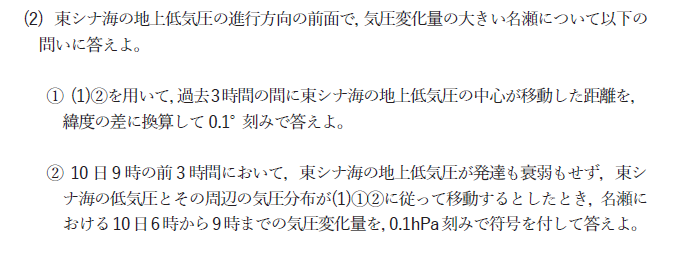

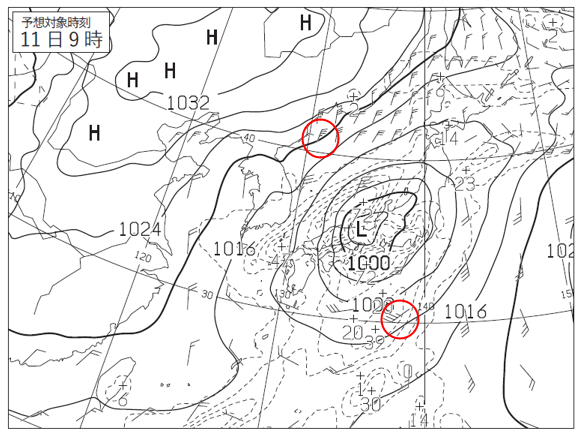

まず、図1の地上天気図を見ます。

気象業務支援センター

地上天気図によると、東シナ海に中心気圧1006hPaの低気圧があり、①東北東に②10ノットで進んでいます。

方角が自信のない方は、矢印を伸ばした線と、今回であれば東経130°の交わる角度で判断してみてくださいね。

【5分で読める!】気象予報士実技試験での定規の使い方!効率よく問題を解く方法をご紹介!

名瀬および鹿児島の地上観測によると、下層は③積雲、④層積雲に覆われています。

また石垣島の地上観測によると、観測時刻の1時間前から⑤6時間前の過去天気は⑥雷電。

そして名瀬および鹿児島の前3時間の気圧変化量は、それぞれ⑦-4.2hPa、⑧-1.3hPaであることが実況図から読み取れます。

10種雲形、過去天気などは頻出ですので全て覚えておくようにしましょう。

気象業務支援センター

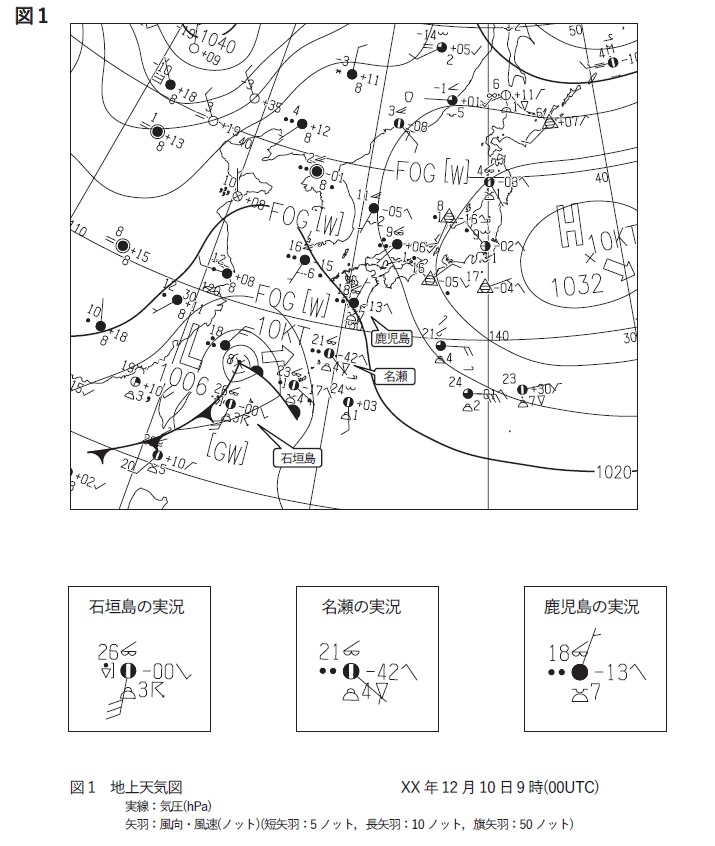

500hPa天気図によると、華南の東経115°付近にトラフがあり、そのトラフの東側では、強風軸が概ね⑨5760mの等高度線にそって位置しています。

気象業務支援センター

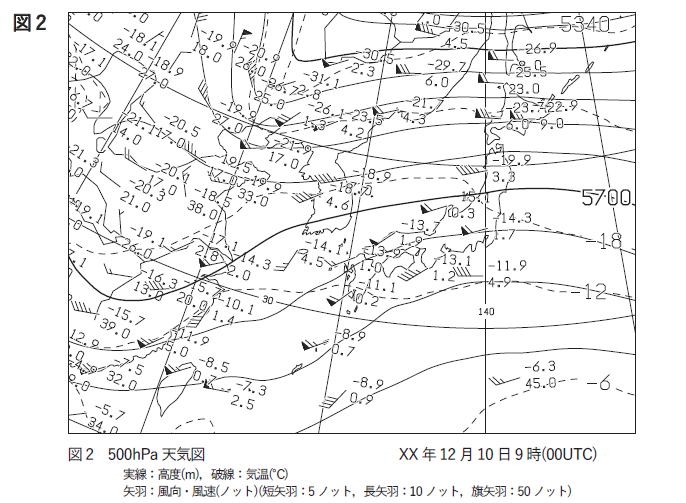

図3の解析図によると、東シナ海の地上低気圧に伴い700hPa面では上昇流の最大値⑩-121hPa/hが解析されています。

低気圧の進行方向前面では850hPa面で⑪40ノットの風が⑫南南東から吹いており強い⑬暖気移流の場となっていますね。

東シナ海の地上低気圧では「GW」の⑭海上強風警報も確認できます。

その為、24時間先までの最大風速は海上暴風警報の基準値⑮48ノットに達することはないと予想されています。

ここまでは大丈夫ですね。

では、次にすすみましょう。

問1(2) 気圧変化量

問1の(2)です。

気象業務支援センター

問1の(2)の①です。

(1)の②というのは低気圧の移動速度10ノットのことです。

3時間での移動距離は10ノットを使うと30海里。

緯度10°分が600海里ですので、30海里は0.5°ですね。

答えは0.5°です。

問1の(2)の②です。

図1の地上天気図から10日9時時点で名瀬は1020hPaと1016hPaの等圧線に挟まれていますよね。

問題文から低気圧とその周辺の気圧分布が東北東に10ノットで移動するとあります。

つまり、名瀬では10日6時から9時になると1020hPaは遠ざかり、1016hPaが近づくので気圧は下がるので前3時間での気圧変化量はマイナスになることがわかりますね。

ではどれだけマイナスになるのでしょうか。

気象業務支援センター

まず、東北東に向かって名瀬を通る赤矢印の距離を求めます。

緯度に換算すると、赤矢印は3.5°分。

この距離が4hPaに相当します。

①の問題から低気圧は3時間で0.5°移動するんでしたよね。

つまり、3.5:4=0.5:Aの式が成り立ちますので変化量A≒0.6(0.5)です。

符号はマイナスなので答えは-0.6(0.5)hPaとなります。

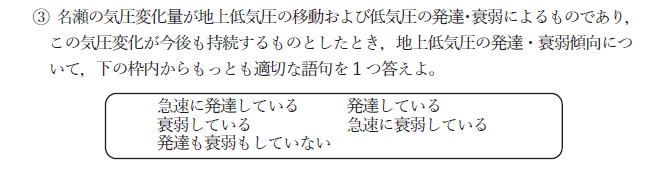

問1の(2)の③です。

地上低気圧の移動のみの気圧低下量は-0.6hPaでした。

一方名瀬の実況図から-4.2hPaは低気圧の移動と発達衰弱を加味した変化量。

つまり、低気圧の発達衰弱での変化量は-3.6hPaとなりますね。

この変化が今後24時間続くとしたら、変化量は-3.6×24/3=-28.8hPa。

急速に発達する低気圧の定義は24時間で20hPa以上低下する状態のことを指します。

つまり答えは「急速に発達している」です。

問2

気象業務支援センター

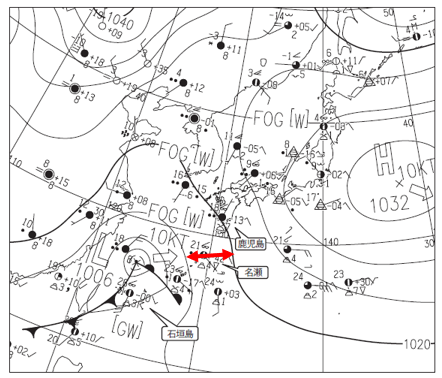

問2(1) 等温線の緯度

問2の(1)です。

気象業務支援センター

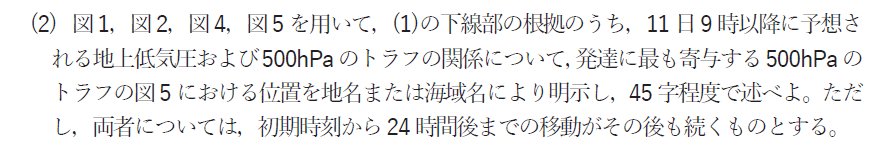

初期時刻、12時間後、24時間後の850hPa天気図を並べています。

わかりやすいよう東経115°から東経145°に赤細線を入れてみました。

また、地上低気圧中心は青×で、空欄に解答すべき低気圧中心前面の0℃、12℃の北端と後面の0℃の南端は赤太線で記入しています。

この手の問題は焦らず正確に読み取ることが大切です。

ここで間違えてしまうと、問題によってはこれ以降の解答が全て間違ってしまう可能性もありますので。

答えの緯度は①42、②42(43)、③33、④37(38)、⑤33となります。

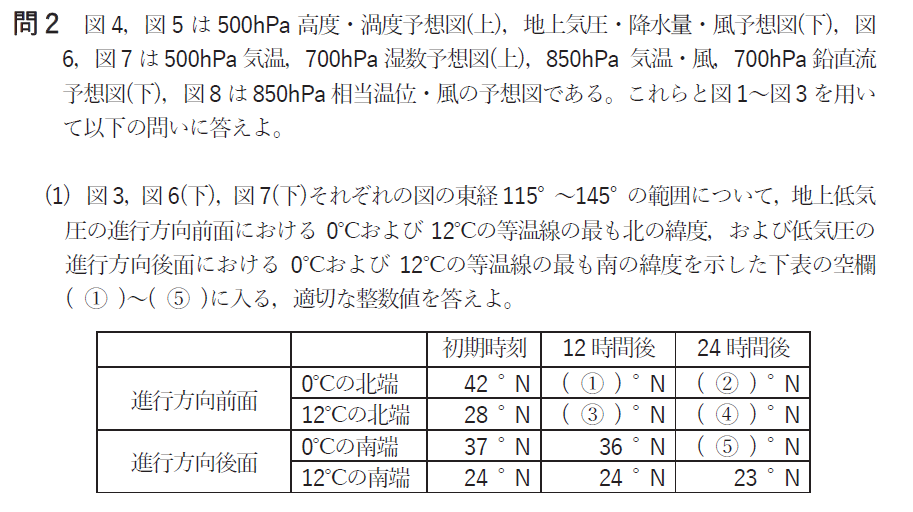

問2(2) 温度傾度の時間変化

問2の(2)です。

気象業務支援センター

問2の(2)の①です。

(1)での問題が正確に読み取れていれば、難しくはありませんね。

進行方向前面では0℃の北端は42°から43°とほぼ位置が変化しませんが、12℃の北端は28°から37°と9°も北上しています。

つまり、顕著なのは暖気の北上です。

問2の(2)の②です。

温度傾度についてですね。

まず低気圧中心の進行方向前面から。

初期時刻から24時間後までで見ると0℃の等温線と12℃の等温線の差は14°から5°に変化しています。

つまり、9°分が時間変化で大きくなった温度傾度になります。

次に進行方向後面。

同様に考えると初期時刻から24時間後までで0℃の等温線と12℃の等温線の差は13°から10°に変化しています。

その差は3°でこれが時間変化で大きくなった温度傾度です。

明らかに進行方向前面の方が温度傾度の時間変化は大きくなっていますよね。

答えは進行方向の前面です。

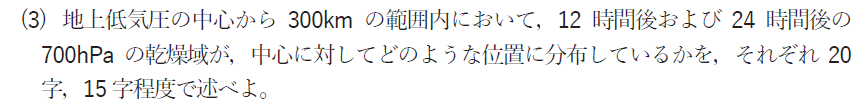

問2(3) 乾燥域の分布

問2の(3)です。

気象業務支援センター

低気圧中心から300kmの範囲は概ねこの範囲です。

気象業務支援センター

700hPaでの乾燥域は白色の部分ですね。

まず12時間後を見ると中心の南から南西にかけて乾燥域が広がっていることがわかります。

つまり12時間後は「中心の南とその南西にかけて広がっている」となります。

次に24時間後ではどうでしょう。

乾燥域は中心の南側に広がっていることが読み取れますね。

答えは「中心の南側に広がっている」となります。

問2(4) 低気圧中心と強風軸との関係

問2の(4)です。

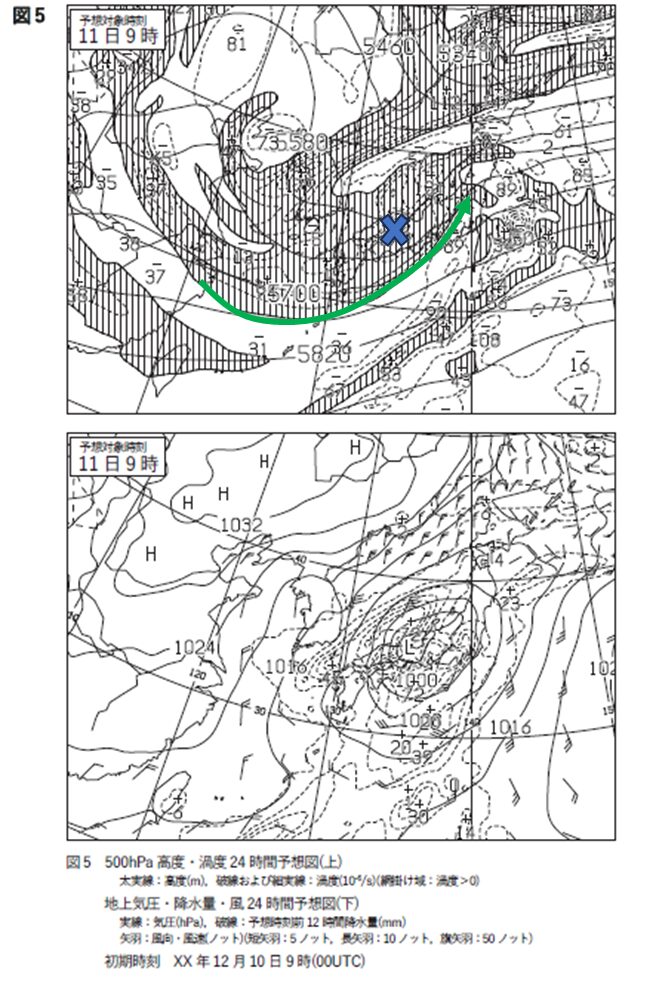

24時間後の500hPa天気図と地上の低気圧中心位置を確認します。

気象業務支援センター

地上の低気圧中心を青×、強風軸を緑矢印で500hPa天気図に記入してみました。

500hPaでの強風軸は北に正渦度、南に負渦度があるとき、その境界にそって西から東に向かう強風軸を解析することができます。

いかがでしょうか。

低気圧中心は強風軸の北側に位置していることがわかりますよね。

よって答えは、「地上低気圧の中心は、500hPaの強風軸の高緯度側(北側)に位置している。」となります。

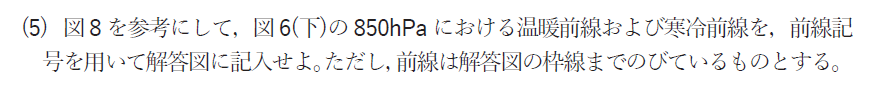

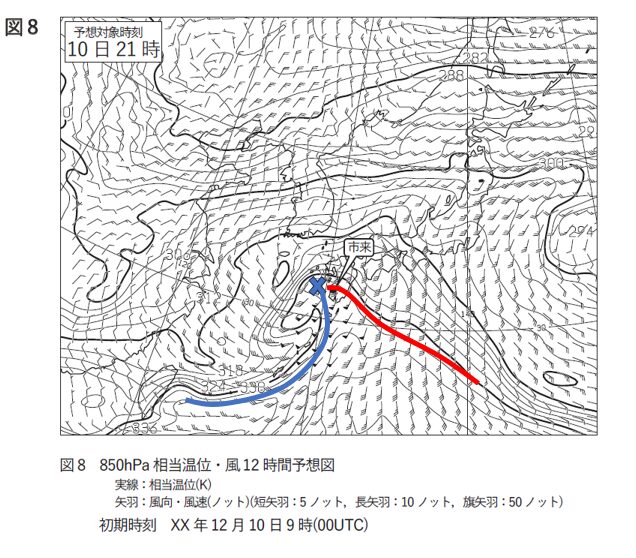

問2(5) 前線解析

問2の(5)です。

気象業務支援センター

前線解析の問題です。

気象業務支援センター

今回の問題は問題文に温暖前線及び寒冷前線を記入せよ。とあります。

つまり閉塞前線は考えなくてもよいのでとても考えやすい問題ですね。

まず850hPaの等相当温位集中帯の南縁にそって、温暖前線および寒冷前線を引いてみましょう。

相当温位では333K付近。

九州の西に風の循環があり、風向のシアーもこの333Kの等相当温位線に沿う形で伸びていることからここが前線と判断してよいかと考えます。

概ね、図の赤線と青線ですね。

あとは滑らかに線を引けば解答のようになるはずです。

気象業務支援センター

問3

気象業務支援センター

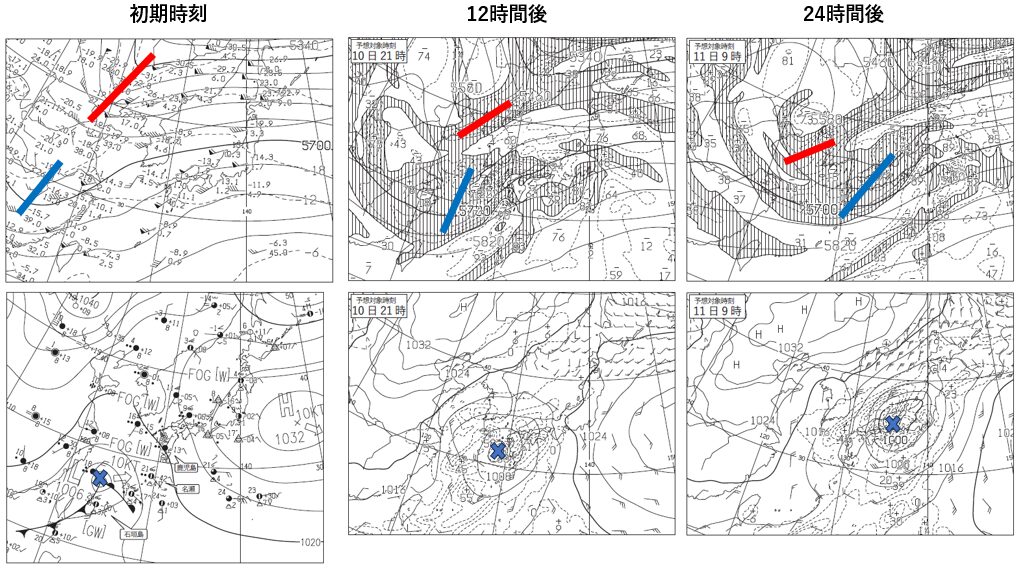

問3(1) 地上低気圧の予想

問3の(1)です。

穴埋め問題ですね。

気象業務支援センター

まず、海上強風警報の基準は34ノット以上48ノット未満。

この基準の範囲の風速は赤丸の北緯①31°から北緯②41°にかけて予想されていますね。

低気圧中心からの距離は、定規で矢羽根の先端部分までの距離を測り計算すると約③350(400)海里となります。

問題文から西日本から東日本の海上や沿岸の広い範囲で④強風(暴風)や⑤高波に注意・警戒が必要です。

また低気圧の接近に伴い、11日9時の前12時間降水量の最大が⑥72mmとなる予想が低気圧中心近くの南北で確認できます。

問3(2) 低気圧とトラフとの関係

問3の(2)です。

気象業務支援センター

11日9時以降に予想される地上低気圧および500hPaのトラフの関係についてです。

気象業務支援センター

このような問題では初期時刻から24時間後までのトラフの位置と地上低気圧の位置を見比べながら確認していきます。

図は上段に500hPa、下段に地上天気図を初期時刻から24時間後まで並べたものです。

500hPa天気図にはトラフが赤と青の実線の二つが存在していますね。

初期時刻で青×の地上低気圧中心に対応しているトラフは青実線になります。

ちなみに低気圧に対応するトラフというのは経度で10°分以内くらいと覚えておきましょう。

青実線のトラフは時間の経過とともに徐々に東へ移動し低気圧に近づき、24時間後では低気圧のほぼ真上に位置していますね。

一方で初期時刻に朝鮮半島近くにあった赤実線のトラフは時間の経過とともに北西から南東に移動し、低気圧中心に近づいていることが確認できると思います。

問題は24時間後以降での関係を記述するため、対応すると予想される赤実線のトラフについて言及すると、答えは「朝鮮半島付近の500hPaのトラフが、地上の低気圧の北西側から南東(東)進して近づいてくる。」となります。

問4

気象業務支援センター

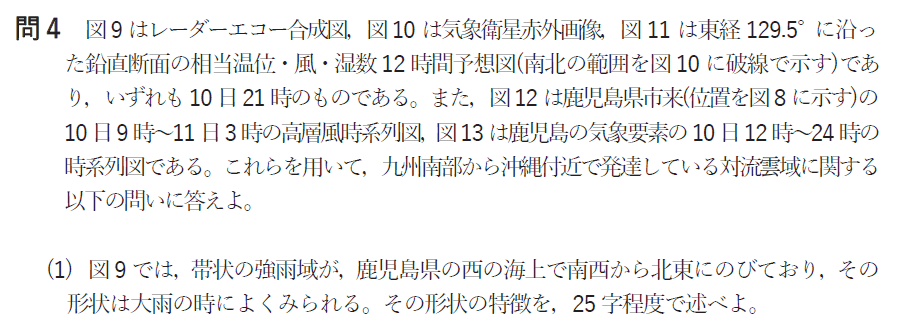

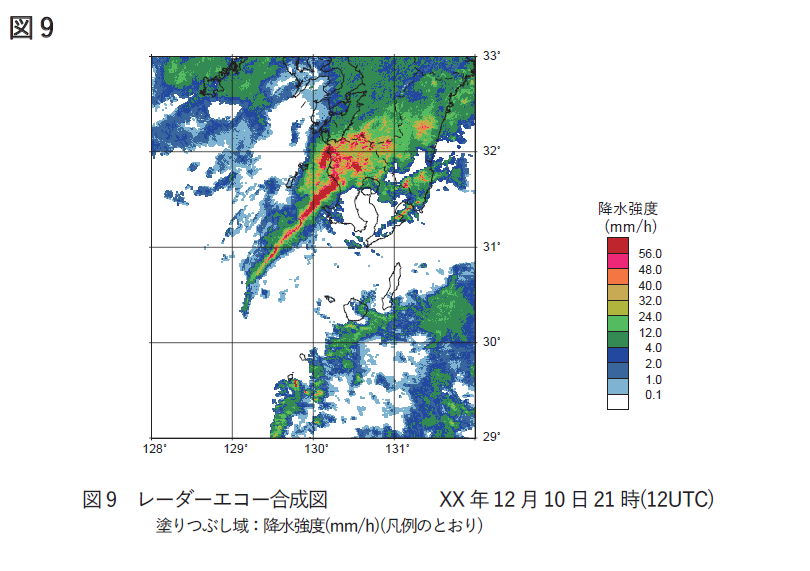

問4(1) レーダーエコー図

問4の(1)です。

気象業務支援センター

レーダーエコーでの強雨帯は形状が特徴的で、南西側ほど、幅が狭くなっていますね。

にんじん雲といわれる風上側から風下側に広がった積乱雲の雲列と上層風に流されるかなとこ巻雲によって構成され、海上で地上低気圧中心や前線付近、暖気移流の場で発生するのが特徴です。

答えは「強雨域は帯状の南西側ほど幅が狭くなっている。」となります。

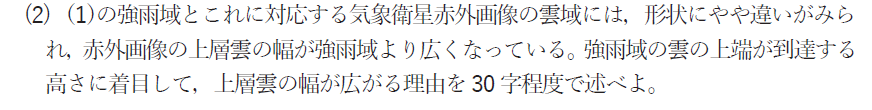

問4(2) 赤外画像の雲域

問4の(2)です。

気象業務支援センター

赤外画像を見てみましょう。

気象業務支援センター

強雨域に対応する雲域は赤外画像では幅が広くなっています。

赤外画像では雲頂高度の雲が白く可視化されているため、この幅が広いということは、積乱雲は圏界面まで達し、横に広がっているということが考えらえます。

答えは、「積乱雲が圏界面まで発達し、その付近で雲が水平に広がるため。」となります。

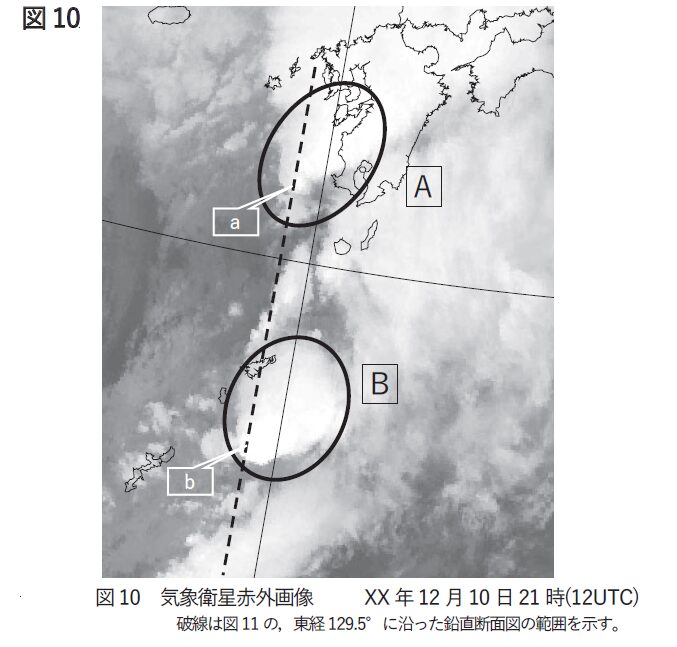

問4(3) 鉛直断面の予想図

問4の(3)です。

気象業務支援センター

問4の(3)の①です。

地点a,bでの風向の特徴、風速の違いを読み取ります。

気象業務支援センター

まず地点aから。

高度950hPaから500hPaでの風向を見てみると、南南西から南西に変化していることがわかります。

言い換えると、上空に向かって時計回りに風向が変化していますよね。

風向の特徴は「上空に向かって時計回りに変化している。」です。

次に地点b。

今度は風速の特徴を見てみましょう。

950hPaの高度では45ノット、500hPaでは55ノットと上空の方が風速が強いですね。

解答は15文字しかないのでこの問題では具体的な数値は記載しません。

答えは「500hPaの風速が大きい(強い)。」となります。

問4の(3)の②です。

相当温位は実線で図示されていますのでこれを読み取っていきます。

まず地点aから。

地上の相当温位は341Kで600hPaでは325K。

つまり差は16Kとなります。

では地点bではどうでしょう。

地上の相当温位は343Kで600hPaでは333K。

その差は10K。

答えは地点aが16K、地点bが10(11,9)Kとなります。

問4の(3)の③です。

まず風の水平分布の特徴が表れている地点を探します。

風がより強い方と判断すればよいので簡単ですね。

答えはaです。

またこの地点での風の特徴を考えると、地上付近での風向・風速は南南西の風50ノット。

そして高緯度側である北緯32°での風向・風速は南の風40ノット。

風向はほぼ同じですが、高緯度側の方が風速が小さいため、風が追いつき収束していると考えることができます。

答えは「地点aの風のほうが北緯32°の風より強く、収束がみられる。」となります。

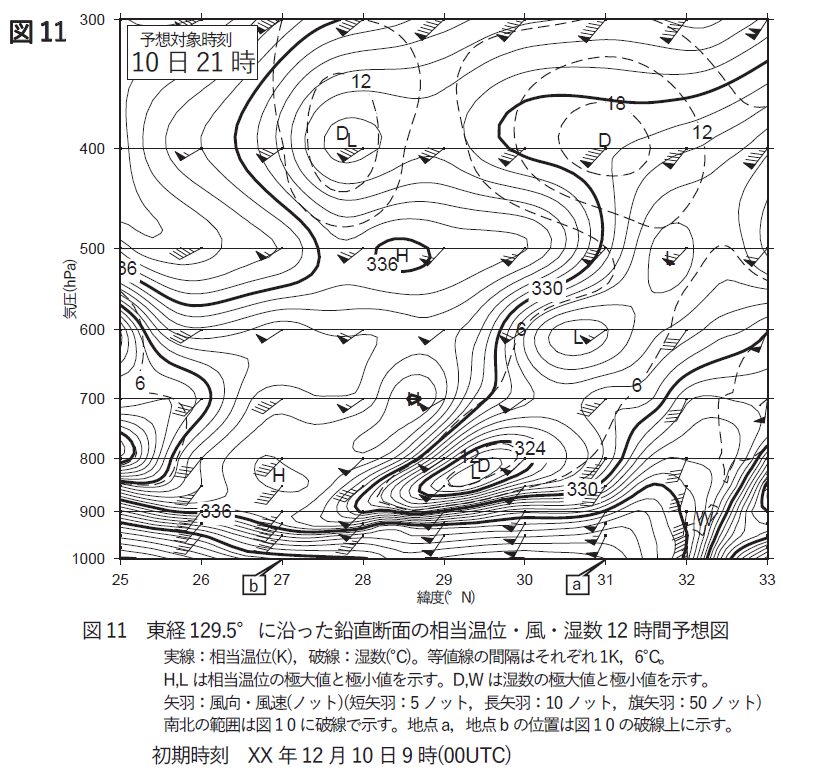

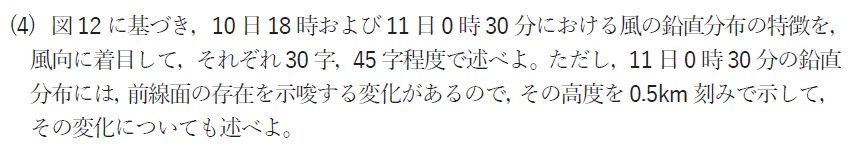

問4(4) 風の鉛直分布の特徴

問4の(4)です。

気象業務支援センター

風の鉛直分布の特徴を風向に着目し読み取ります。

気象業務支援センター

まず18時を見ると、地上付近では南東の風、高度3km付近になると南西に風となり、上空に向かって時計回りとなっていることがわかります。

次に0時30分を見てみます。

地上付近の風向は北西で2.5kmより上空では西南西の風で一定となっていますね。

つまり風向は上空に向かっては反時計回りになっていることがわかります。

これらをまとめると、

10日18時は「上空に向かって南東から北西に時計回りに変化している。」、11時0時30分は「上空に向かって北西から西南西に反時計回りに変化し、2.5kmより上はほぼ西南西の風である。」となります。

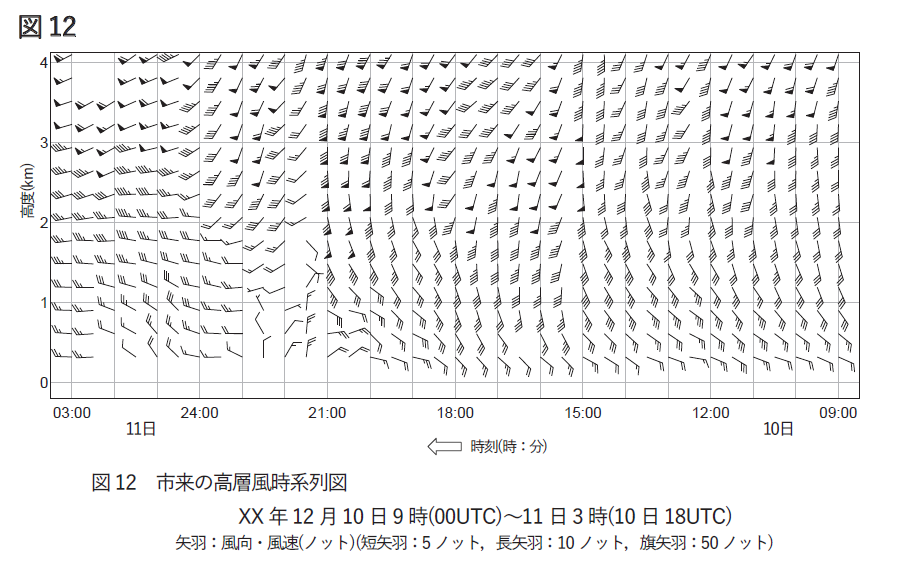

問4(5) 鹿児島の時系列図

問4の(5)です。

気象業務支援センター

問4の(5)の①です。

温暖前線が通過した時刻を考えます。

温暖前線が通過した際に変化する可能性のある要素は風や気温です。

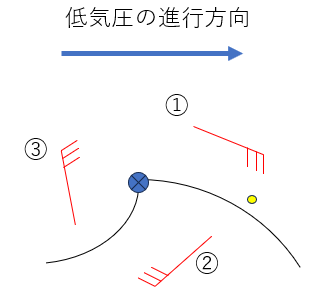

風については一般的に東へ移動する温暖前線の前面、黄色の地点の地上の風向は①東よりから②南よりの風に変化します。

または南よりの風が強まることが考えられます。

そして南よりの風のエリアは暖気ですので、気温も上昇、通過すれば気温も安定していきます。

その状態に該当しような時刻を探してみましょう。

該当しそうな時刻は21時0分。

理由は「南南東の風が強くなり、急な気温の上昇が止まったため。」となります。

14時20分ごろにも風向が変化し、温暖前線の通過時刻と迷うかもしれませんが、12時間予想図でみると850hPaでは鹿児島の暖域は狭く、そこに鹿児島が入っている時間は短いと予想できます。

次の問題でも考察しますが、14時20分を温暖前線通過時刻にしてしまうと、寒冷前線の通過特徴的な気象要素の変化がその後しばらくないため、この時刻は間違いであると判断できます。

問4の(5)の②です。

次に寒冷前線の通過についてです。

先ほどと同様に考えると、風向は寒冷前線が通過した場合は②南よりの風から③西から北よりの風に変化します。

気温は寒気が入ってくることになりますので下降することが考えられますね。

また、12時間予想図でみると850hPaでは鹿児島の暖域は狭く、温暖前線通過から間もない時間で寒冷前線は通過すると考えれます。

その時刻を探します。

寒冷前線の通過時刻は22時0分。

理由は「風が南南東(南南西)から西に時計回りに変化し、気温が急下降したため。」となります。

それぞれの前線通過の解答表現については類似問題でも活用できますのでそのまま覚えておくことをおすすめします。

【テンプレ暗記用】気象予報士実技試験の記述解答を全部丸暗記帳!(過去10年分以上)

まとめ

皆さんお疲れさまでした!

温帯低気圧の盛衰に関して、基本となる流れをまとめた問題構成だったと思います。

低気圧の初期時刻の状況を把握し、トラフと低気圧の位置を考えさせたり、時間経過によるトラフとの対応、前線解析など。

温帯低気圧や台風、梅雨、寒冷低気圧などでは大きく見ると、問題構成のパターンがきまっていることが多いです。

流れや考え方を覚えておくと、この問題ではこの答えといった風に答えを導きやすくなります。

繰り返し解いて、問題の流れも理解していくようにしましょう。

【5分で読める!】気象予報士実技試験の突破のカギは時間配分にあり!完全完答のコツをご紹介!

最後までお読みいただきありがとうございます!

このブログは私の経験もふまえ、独学で勉強していく方の「悩みを少しでも減らしたい」という思いを解消すべく、全て手作業で時間をかけ作成しております。

少しでも役に立った、今後も継続してほしい、また読みたいと感じられる方がおられましたら是非codocから投げ銭という形で応援してください!

あなたの応援が次のコンテンツを生み出す力になっています。