【保存版】気象予報士は本当に稼げる!?資格の価値とおすすめ就職先10選!

問1

気象業務支援センター

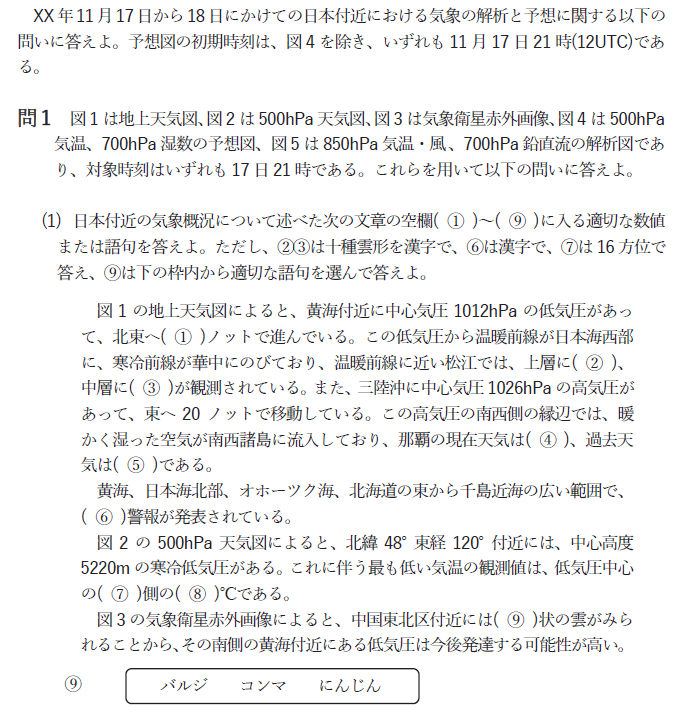

問1(1) 地上天気図

問1の(1)から問題を解いていきましょう。

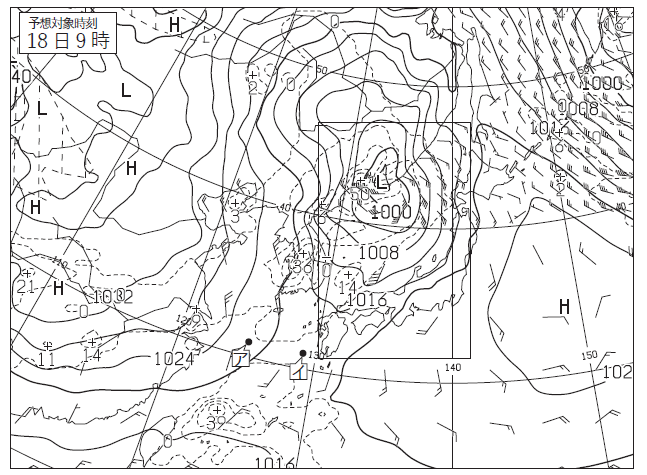

まず、図1の地上天気図を見ます。

気象業務支援センター

黄海付近には地上低気圧1012hPaの低気圧があって、北東へ①35ノットで進んでいます。

この低気圧から温暖前線が日本海西部に、寒冷前線が華中に伸びていて、温暖前線に近い松江では、上層に②巻雲、中層に③高積雲が観測されていますね。

また那覇の実況図を見ると、現在天気は④曇り、過去天気は⑤しゅう雨性降水が確認できます。

黄海、日本海北部、オホーツク海、北海道の東から千島近海の広い範囲では⑥海上濃霧警報が発表されてることもわかります。

気象業務支援センター

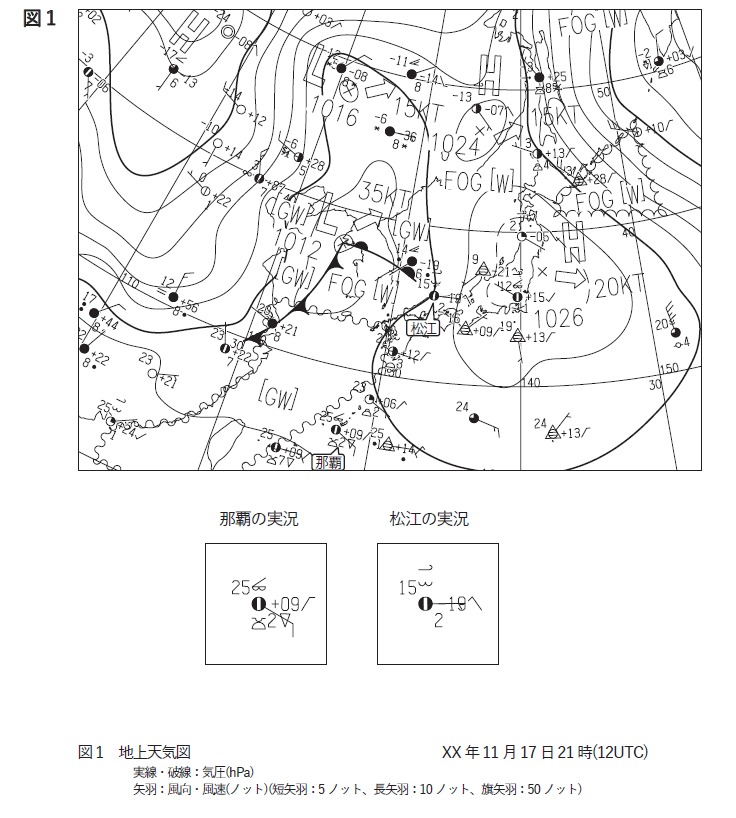

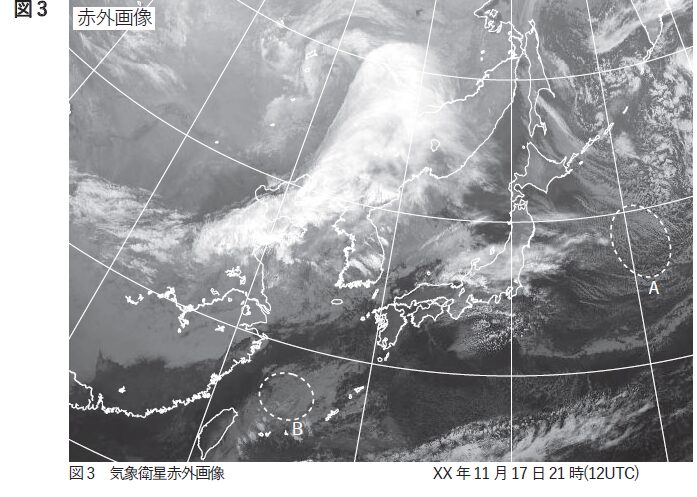

次に、500hPa天気図によると、北緯48°、東経120°付近には中心高度5220mの寒冷低気圧がありますね。

これに伴う最も低い気温の観測値は低気圧中心の⑦南西側、⑧-39.1℃です。

気象業務支援センター

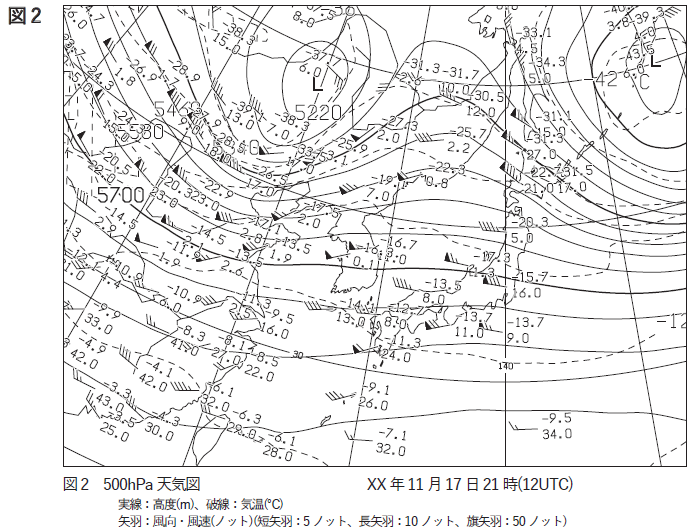

赤外画像によると、中国東北区付近には⑨バルジ状の雲があることから、その南側の黄海付近にある低気圧は今後発達する可能性が高いです。

バルジは温帯低気圧の発達期においてみられる特徴的な雲の形状のことで、北東側に凸状に(高気圧性曲率を持って)膨らむのが特徴的です。

その付近に強風軸があることや、南からの湿った空気が沢山流入してきていることを示唆しており今後低気圧が発達する可能性があることがわかります。

【5分で読める!】温帯低気圧とは何か?仕組み・前線・天気の変化を図解でわかりやすく解説!

問1(2) 松江の実況図

問1の(2)です。

気象業務支援センター

地点円の右下の「2」は雲の雲量を表しています。

松江の実況図では、下層の雲がないため、中層の高積雲の雲量を指していることがわかります。

そして国際式の天気記号の場合は8分雲量、日本式であれば10分雲量で表されます。

今回は国際式ですので雲量は8分雲量の2。

ちなみに、日本式と国際式の天気記号の簡単な見分け方は風力の表し方でわかります。

日本式は同じ長さの矢羽根12本を使い風力を表すのに対し、国際式は50ノット、10ノット、5ノットと3種類を使い分け表します。

これまでの気象予報士試験では国際式しか出題されたことがないので、問題ないですが覚えておいて損はないかと考えます。

ということで答えは「中層に、8分雲量で2の高積雲がある。」となります。

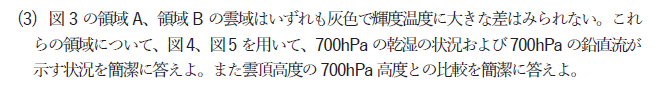

問1(3) 乾湿と鉛直流

問1の(3)です。

気象業務支援センター

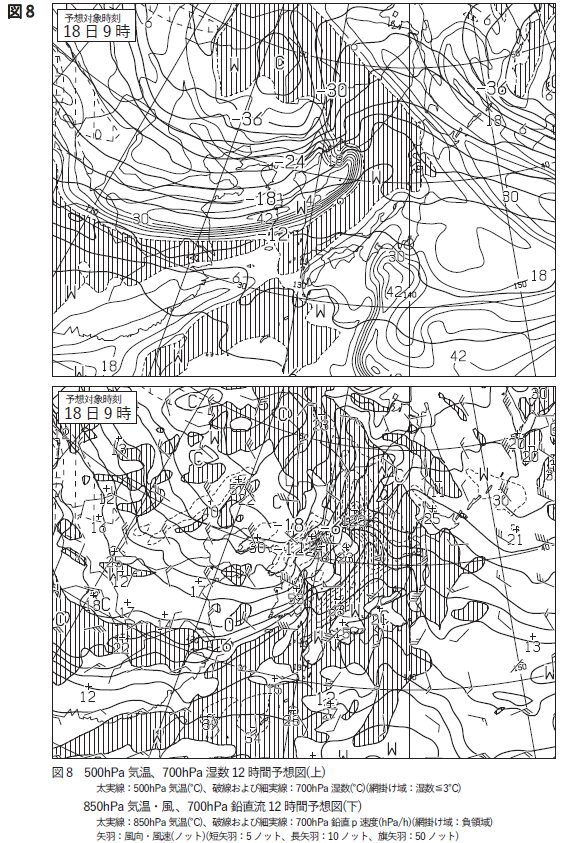

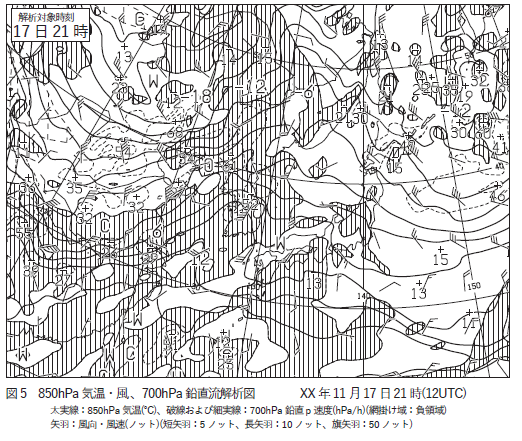

700hPaでの乾湿の状況と鉛直流が示す状況を読み取ります。

気象業務支援センター

700hPaでのA、Bの位置は概ね赤丸部分ですね。

まずAの状況から。

湿数は大きく乾燥しています。

そして鉛直流は下降流です。

700hPaで乾燥し、下降流であることは雲は存在しないはずですので、雲頂高度は700hPaより低いことがわかりますね。

次にBの状況です。

湿数は網掛けとなっており、小さく湿潤であることがわかります。

そして鉛直流はこちらも網掛けで上昇流。

700hPaで湿潤、上昇流であるということは上層にも雲が存在していることを示唆していますので、雲頂高度は700hPaより高いです。

これらをまとめると

領域Aは「乾燥しており下降流域である。」、領域Bは「湿潤で上昇流域である。」となり、

雲頂高度は領域Aでは700hPaより「低い」、領域Bでは「高い」となります。

問1(4) 乾湿と温度移流

問1の(4)です。

気象業務支援センター

バルジの雲に対応する乾湿と温度移流の状況について考えていきましょう。

気象業務支援センター

バルジの位置は赤外画像から中国東北区にありましたね。

500hPa天気図には気温と湿数、つまり気温から露点温度を引いた値が示されています。

まずバルジがある位置での湿数については概ね3℃以下と小さく湿潤であることがわかります。

そして、次に温度移流について。

点線は等温線を示しており、風がどの向きになっているかを読み取とることで温度移流を把握することができます。

いかがでしょうか。

南から北に向かって風が吹いていることがわかりますね。

つまり暖気移流。

これらをまとめると、「雲に対応した領域は湿数3℃以下の地点が多く湿潤で、暖気移流の場である。」となります。

問2

気象業務支援センター

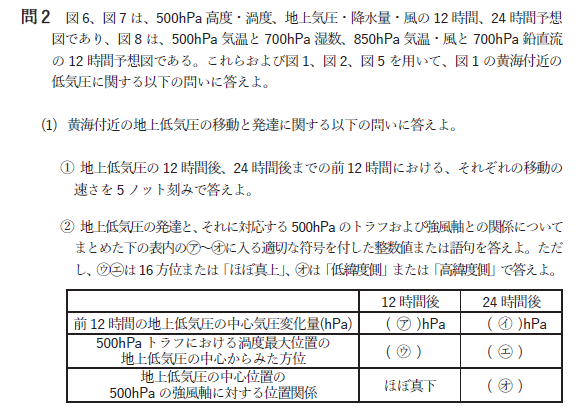

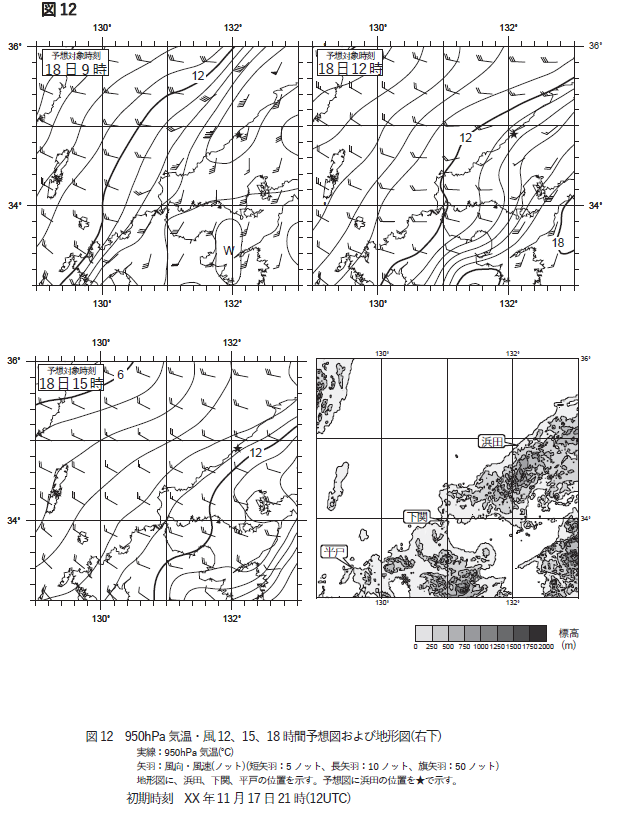

問2(1) 黄海付近の地上低気圧の移動

問2の(1)です。

気象業務支援センター

問2の(1)の①では低気圧の移動の速さを求めます。

初期時刻、12時間後、24時間後の地上天気図を並べました。

低気圧中心は×で記入しています。

答えはノットであることから、それぞれの距離は海里で求めます。

まず初期時刻から12時間後での移動距離はおよそ520海里。

12時間後から24時間後ではおよそ360海里です。

あとはそれぞれ12時間でわると答えになります。

12時間後は40ノット、24時間後は30ノットですね。

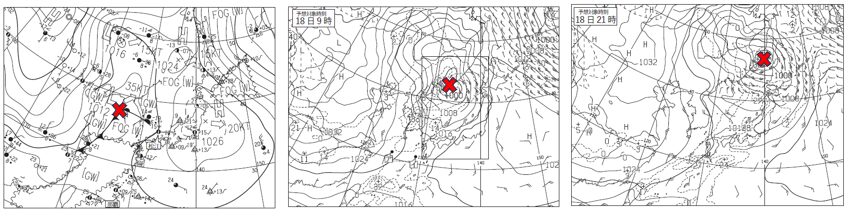

問2の(1)の②です。

気象業務支援センター

上段に500hPa天気図、下段に地上天気図を左から初期時刻、12時間後、24時間後と時系列に並べています。

500hPaにはトラフを赤二重線、渦度最大位置を赤丸、強風軸を青矢印で記載してみました。

こうしてみるとわかりやすいですよね。

まず中心気圧の変化量から。

初期時刻の中心気圧は1012hPa、12時間後は996hPa、24時間後は984hPaです。

それぞれの時刻の差を求めれば答えになりますね。

(ア)-16hPa、(イ)-12hPaです。

次は地上低気圧中心から見た渦度最大位置の方角です。

どうでしょう。

地上中心から見ると赤丸の場所は、(ウ)西北西(北西)、(エ)ほぼ真上ですね。

最後に強風軸から見た地上低気圧の位置について。

12時間後は強風軸と低気圧中心がほぼ重なっているのでほぼ真上です。

24時間後になると、低気圧中心は強風軸の北側に位置していますよね。

つまり(オ)高緯度側となります。

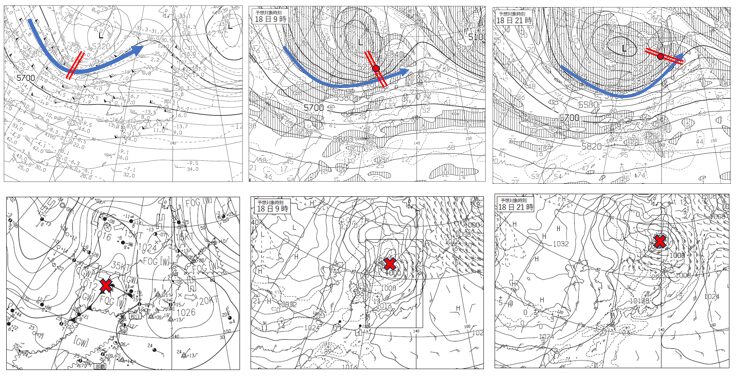

問2(2) 湿数と鉛直流の特徴

問2の(2)です。

気象業務支援センター

700hPaの湿数と鉛直流の特徴についてです。

気象業務支援センター

地上低気圧中心の後面に着目してみましょう。

すると、700hPaの湿数、鉛直流とも見るからに特徴的な形状となっていますよね。

まず湿数は大きく乾燥しています。

近くでは等温線も込み合っており温度傾度も大きくなっているという情報も読み取れます。

また鉛直流は網掛け線がなくなった部分に中心の後面が位置していますので下降流であることがわかります。

まとめると「乾燥した下降流域となっている。」

答えはシンプルですね。

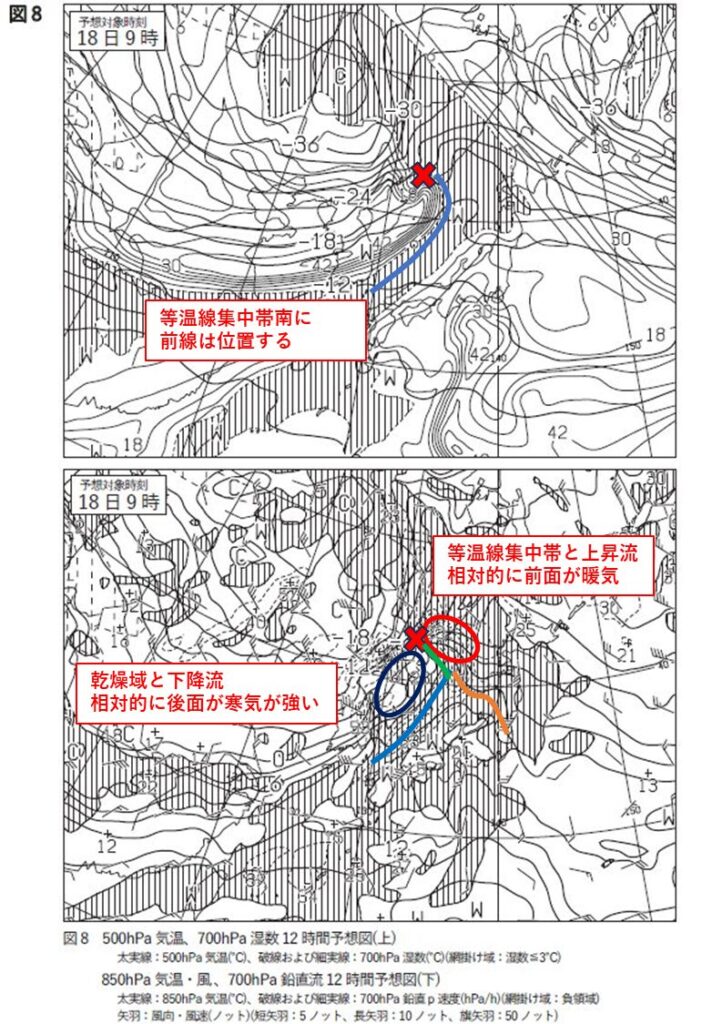

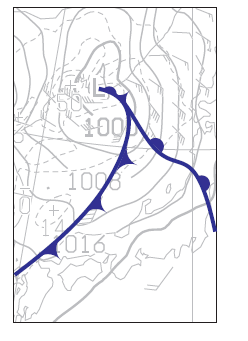

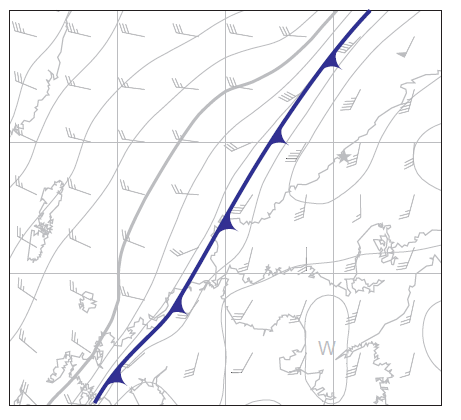

問2(3) 前線解析

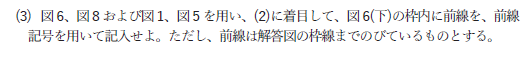

問2の(3)です。

気象業務支援センター

前線解析です。

まず問題文には図1、図5を用いと書いてあります。

つまり、初期時刻の情報の中に答えにつながるヒントが隠されているということなんですがそれは何かわかりますでしょうか。

気象業務支援センター

図1と図5からわかること。

それは、初期時刻の寒冷前線、温暖前線の位置と、それに対応する等温線です。

トレーシングペーパーで重ねてみると、概ね前線は6℃~9℃の位置にあることがわかると思います。

この温度域を参考に前線を解析していきます。

気象業務支援センター

12時間後の850hPaでの6℃の等温線を見てみると、中心の南側から東側にかけて、乾燥域が周りこんでいることがわかりますね。

中心の東には等温線集中帯と上昇流も確認できます。

この状態は、低気圧が閉塞していることを表していると考えられます。

では実際に前線を記入してみましょう。

まず、6℃の等温線と風向のシアーを参考に寒冷前線、温暖前線を引きます。

図では青とオレンジの線です。

そして閉塞前線を引いていくのですが、このとき寒冷型、温暖型のどちらになるかは前面、後面の気温から判断していきます。

今回であれば、後面が-3℃~6℃、前面も-3℃~6℃とほぼ同じくらいと考えられますので、寒冷型でも温暖型でも正解の範囲内でないかと考えます。

あとは地上前線の等圧線の凸部との関係性を見ながら微修正していくと解答のような形となります。

気象業務支援センター

問題文に書いてある図や情報をヒントに解析していくこともポイントになりますね。

問3

気象業務支援センター

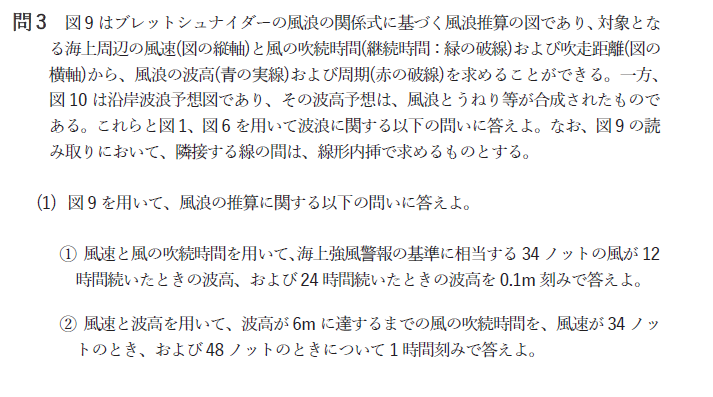

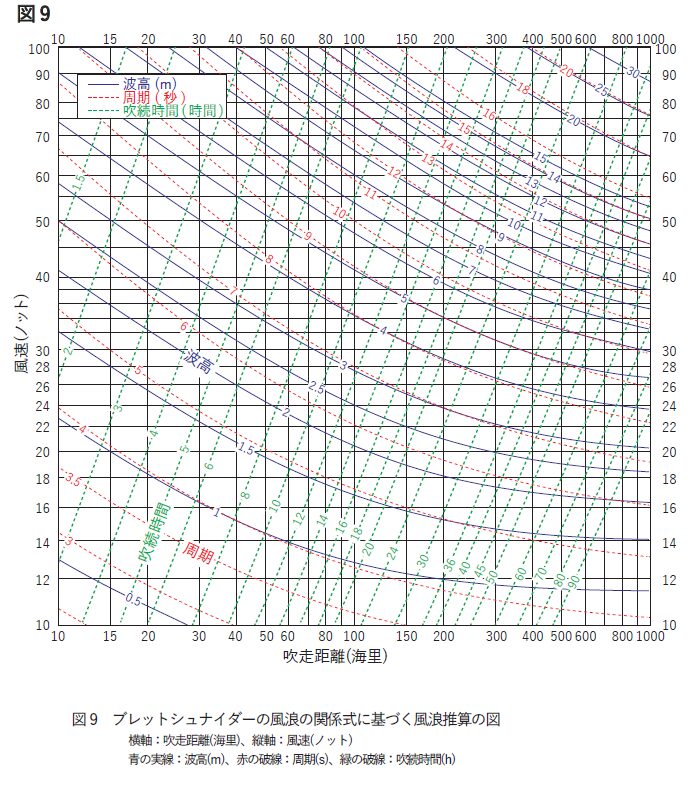

問3(1) 風浪推算の図

問3の(1)です。

気象業務支援センター

まず問3の(1)の①です。

ブレットシュナイダーの図を使用して、波高を考えていきます。

この図ですが、気象予報士試験で出題されるのは珍しく、初めて見る方もおられるのではないでしょうか。

知らない図がいきなり出題されると焦りますよね。

私だったら頭真っ白になる気がします。。

でも落ち着いて考えると、そんなに難しいものではないのでこの機会に考え方をマスターしておきましょう。

まず、縦軸に風速の目盛がありますので34ノットの箇所を見つけ横に線を伸ばします。

次に吹続時間が12時間と24時間の場合を考えますので、緑の点線でその時間を見つけ、先ほどの34ノットの線との交点を探します。

あとは、青の実線で波高が示されていますので、交点が波高のどの位置にあるかを読み取ります。

すると、12時間後は4.2m、24時間後は5.5(5.6)mであることがわかります。

問3の(1)の②です。

次は波高が6mに達するまでの吹続時間を求めます。

今度は風速が34ノットと48ノットの場合と問題文に記載がありますので、それぞれの風速と波高の交点を読み取ります。

そしてその交点が1時間刻みのどの吹続時間になるかを見極めれば答えにたどりつくことができます。

答えは34ノットが31(30)時間、48ノットが8(9)時間となります。

問3(2) 波高予想

問3の(2)です。

気象業務支援センター

問3の(2)の①です。

気象業務支援センター

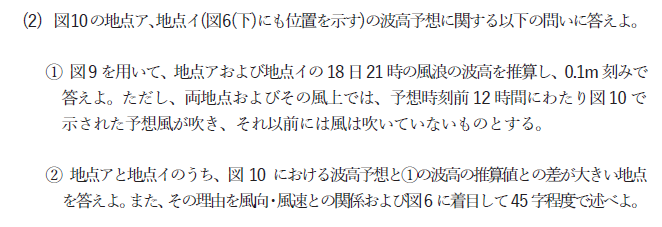

図10にあるア、イの波高を求める問題です。

アでは風速が20ノット、イでは25ノットの風が前12時間にわたり吹いていますね。

気象業務支援センター

ブレットシュナイダーの図を使い、それぞれの風速と緑の点線の吹続時間が12時間の交点を探します。

すると、アの波高は1.8m、イは2.6mであることがわかります。

図10を見たときに、実線で波高が記載されているので、中にはこれを答えに使った方もおられるのではないでしょうか。

問題文をよく読んでくださいね。

図9を使用するようにと書いてありますので。

次は問3の(2)の②です。

図10での波高を読み取ると、アは3m、イは2.5mです。

つまり①の波高との差が大きいのはアですね。

ところで、なぜアが予想と推算値の差が大きいのでしょうか。

波高は風によってきまる風浪と遠くから伝播してきたうねりの組み合わせによって決まります。

風速を見るとアは20ノットに対してイは25ノットでした。

つまりアの方が風速が弱いにも関わらず、予想波高が高くなっているんですね。

これはうねりが加わったためと考えられます。

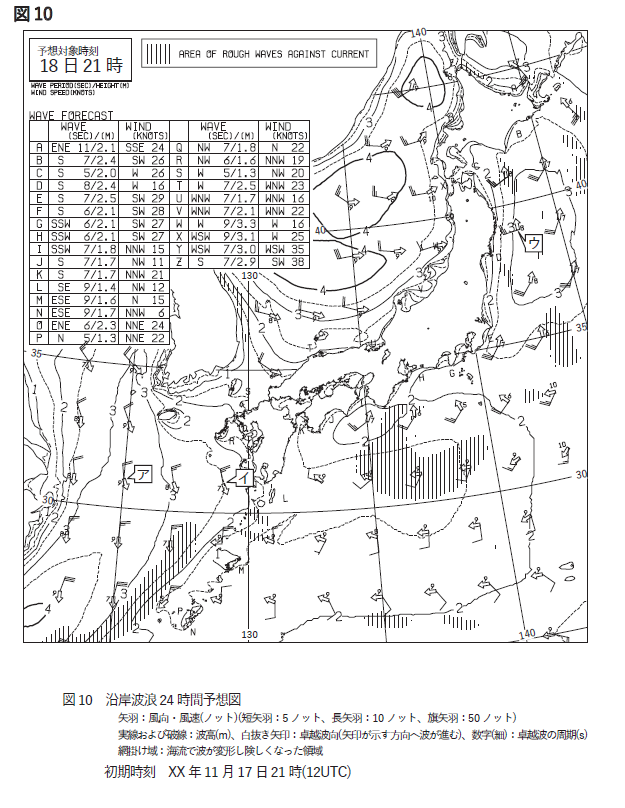

12時間前より以前、つまり18日9時より前の風速がアの方が強かったため結果的に予想が高くなったと考えると辻褄があいます。

実際どうでしょうか。

気象業務支援センター

18日9時ではアの東側まで等圧線が混み25ノットの北北西の風も北に確認できます。

一方イの等圧線の間隔は広く風は弱いですね。

よって答えは「地点イは18日9時まで風が弱く、地点アはそれ以前に北北西(北)の風が吹き出すと予想されるため。」となります。

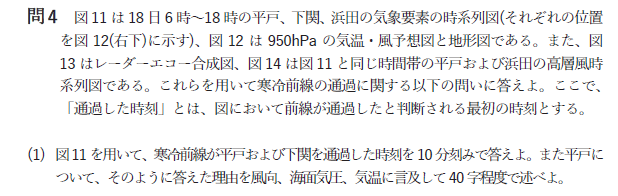

問3(3) 地点ウの波浪

問3の(3)です。

気象業務支援センター

問3の(3)の①です。

地点ウの吹走距離を求めます。

気象業務支援センター

まず、ウの風向に沿って三陸沿岸までの直線距離を測ります。

緯度10°は600海里ですので、その距離との比率で求めることができますね。

答えは60(50、70)海里です。

問3の(3)の②です。

地点ウの風速は25ノット。

吹走距離は60海里です。

気象業務支援センター

風速と吹走距離の交点を読み取り、その交点が青実線の波高のどの位置にあるかを見れば答えはでますね。

0.1m刻みであることに注意すれば答えは2.2(2.1、2.3、2.4)mとなります。

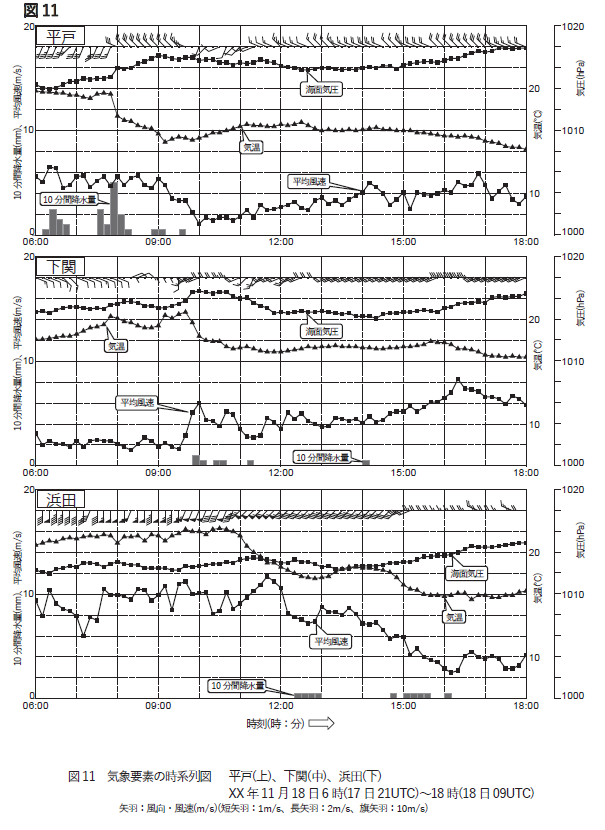

問4

気象業務支援センター

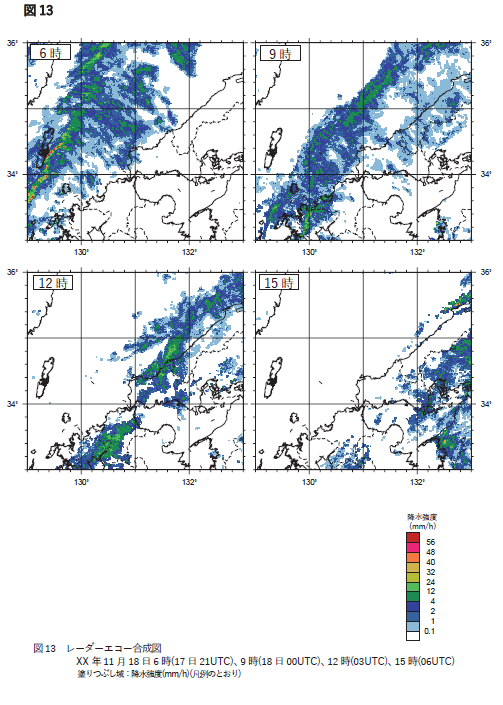

問4(1) 寒冷前線の通過時刻

問4の(1)です。

気象業務支援センター

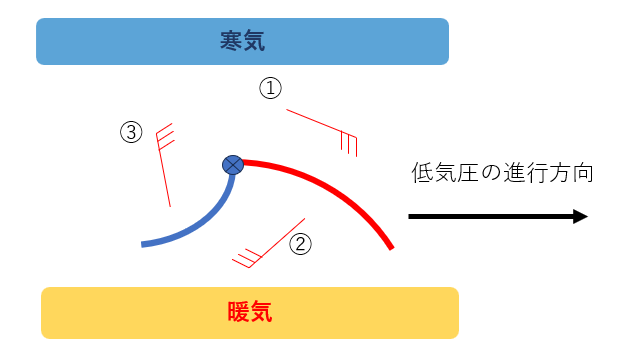

寒冷前線が通過すると、一般的に気温は下がり、海面気圧は上がり、風向は南から北向きへと時計回りに変化します。

上の図を見るとイメージしやすくなるのではないでしょうか。

そのタイミングでの時刻を探すと、平戸は8時00分、下関は9時50分となります。

平戸についての理由は「風向が南南西から西北西に変化し、海面気圧が急上昇し、気温が急降下したため。」となります。

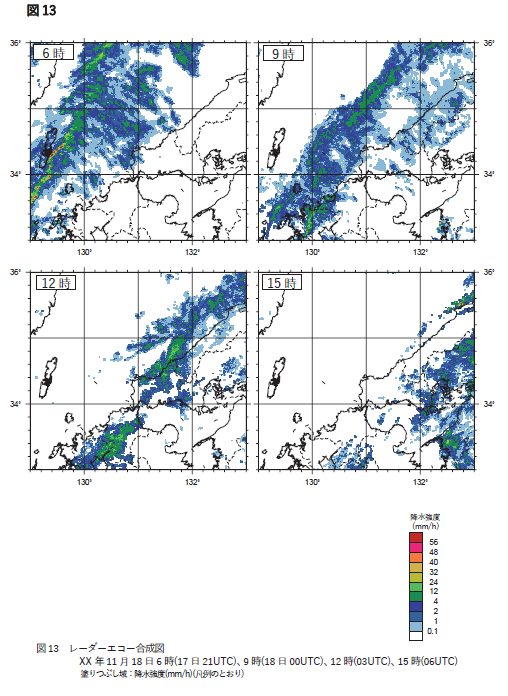

問4(2) 浜田での前線通過

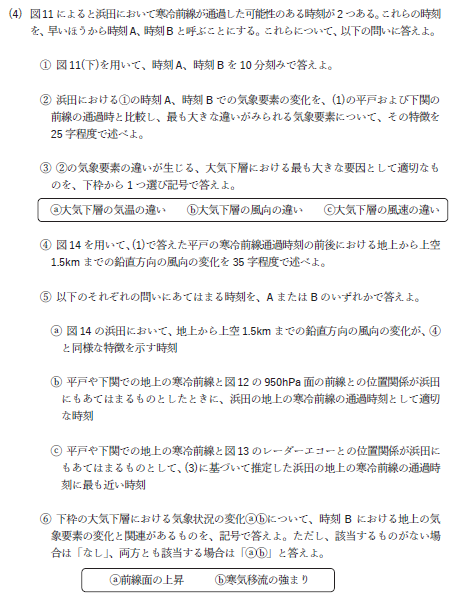

問4の(2)です。

気象業務支援センター

問4の(2)の①です。

気象業務支援センター

浜田は★印で表されています。

風向を読み取ると9時は南南西(南)、12時は西南西、15時は西北西です。

また12時では浜田上空での風向は中国山地とほぼ平行に流れており、15時では中国山地にぶつかって

超えていく風向きとなっています。

つまり12時は(b)、15時は(a)ですね。

問4の(2)の②です。

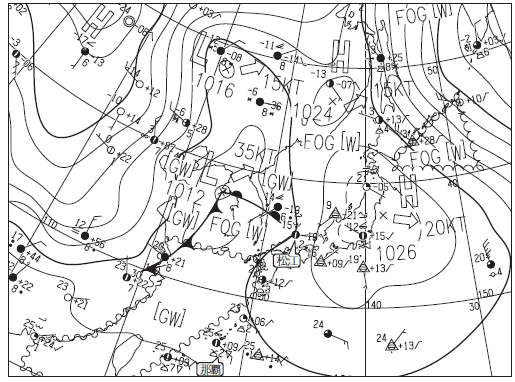

18日9時での等温線の暖気側と風向のシアーを読み取り前線を解析していきます。

また平戸では8時、下関では9時50分に寒冷前線が通過しているという点も考慮します。

すると解答図のようになります。

気象業務支援センター

問4の(2)の③です。

浜田と下関の風向と地形、等温線、そして温度移流の比較もしながら時刻別での状況を考えていきましょう。

まず12時から。

浜田では中国山地に沿って西南西の風が吹いていることがわかります。

等温線にも沿っていますね。

一方下関では西風が吹き等温線に直行するよう風が吹いています。

つまり浜田に比べ寒気移流が強いことが読み取れます。

まとめると「中国山地に沿って等温線とほぼ平行な西南西の風が吹き、寒気移流は下関より小さい。」です。

次に15時。

風向は浜田、下関とも西北西の風が吹いています。

風速もほぼ同じくらいですね。

また、温度移流としては等温線の間隔が狭い、つまり温度傾度の大きい浜田の方が寒気移流が強いことがわかります。

よって「中国山地に向かって西北西の風が寒気側から吹き、温度傾度の小さい下関より寒気の移流が大きい。」となります。

これらの答えは理解できたら暗記しておきましょう。

温度傾度の大きい小さいなどの表現は試験にもよくでてきますので。

【テンプレ暗記用】気象予報士実技試験の記述解答を全部丸暗記帳!(過去10年分以上)

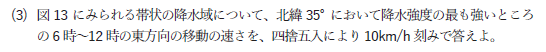

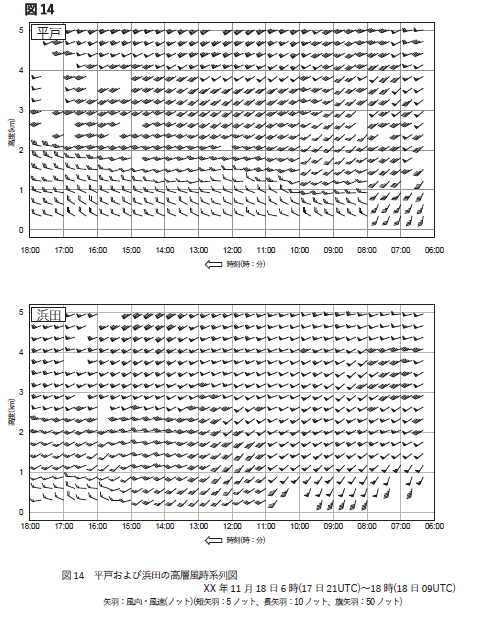

問4(3) 降水域の移動速度

問4の(3)です。

気象業務支援センター

降水域の速度を求めます。

気象業務支援センター

6時の段階において北緯35°での降水強度が最も強い位置は東経130°付近。

そして12時の段階での降水強度が最も強い位置は東経131.8°付近です。

緯度1°分が110kmであることを考えると、経度の1.8°分は約160km。

これを6時間で割り10km/h刻みで求めると答えは30km/hとなります。

問4(4) 寒冷前線の通過について

問4の(4)です。

気象業務支援センター

問4の(4)の①です。

気象業務支援センター

浜田での寒冷前線通過時刻を読み取ります。

寒冷前線通過のポイントは風向、海面気圧、気温でしたね。

その変化が大きいところを探します。

早い方から時刻Aは11時10(00)分、時刻Bは15時00分となります。

問4の(4)の②です。

寒冷前線通過のポイントは風向、海面気圧、気温でしたが浜田ではその変化が見られない特徴があったのに気づきましたでしょうか。

そう、それは海面気圧です。

平戸、下関では海面気圧が急上昇しましたが、一貫して変化はほとんどありません。

つまり「前線通過直後の海面気圧の急上昇が見られない。」となります。

問4の(4)の③です。

海面気圧の上昇に寄与するのは気温です。

ただ海面付近での気温の違いがあれば海面気圧が変化しないということも十分に考えられます。

よって答えは(a)の大気下層の気温の違いになります。

問4の(4)の④です。

気象業務支援センター

平戸での寒冷前線の通過時刻は8時00分でした。

その時刻での上空1.5kmの風向変化を見てみましょう。

どうでしょう。

8時00分より以前では上空に向かって時計回りになっている風向変化が、8時00分を過ぎると反時計回りになっていることがわかりますね。

これは暖気移流から寒気移流への変化であるとも読み取れます。

まとめると「前線通過前は上空に向かって時計回り、通過後は反時計回りになっている。」となります。

問4の(4)の⑤です。

時刻Aは11時10(00)分、時刻Bは15時00分でした。

(a)~(c)の設問に対してどちらの時刻かを答えます。

まず(a)から。

浜田での上空1.5kmの風向変化が前線通過前は上空に向かって時計回り、通過後は反時計回りとなるような時刻を探します。

明瞭なのは「B」ですね。

次は(b)です。

気象業務支援センター

18日9時での950hPaの前線位置は上図でした。

浜田の西に位置していますね。

問4の(3)から前線の移動速度は30km/hと分かっています。

前線から浜田までの距離は緯度をもとに測ると約70km程度です。

つまり前線が浜田まで到達するのは約2時間程度と考えると11時付近となります。

答えは「A」です。

最後に(c)です。

気象業務支援センター

平戸での前線通過時刻は8時00分でした。

平戸でエコー強度がつよいのは9時00分です。

そして、浜田でエコー強度がつよくなっているのは12時00分。

つまりこの1時間前に前線が通過したと考えることができます。

よって答えは「A」となります。

問4の(4)の⑥です。

時刻Bというのは15時00分です。

浜田での15時00分の気象要素の変化に何が関連するのかを考えます。

問4の(2)で考察したように15時00分では、中国山地に向かって西北西の風が寒気側から吹き、温度傾度の小さい下関より寒気の移流が大きい状況が生じていました。

これは前線面が時間とともに上昇し中国山地を越えたことで、南西から西北西の風へと変化し、寒気の移流も強まったと考えることができます。

よって答えは「(a)、(b)」となりどちらも該当することになります。

まとめ

皆さんお疲れさまでしたー!

今回は問題量も多いうえ、様々な天気図や気象要素の入った図を見比べながら解答を進めていく必要があったので、時間が足りない方が多かったのではないでしょうか。

またブレットシュナイダーの図など、馴染みのない図が突然でてきて、戸惑う場面もあったかとも思います。

このような場合、自分が確実に点のとれるところを見極めて、解答を進めていく必要がありますよね。

わからない問題で長考すると時間がすぐ足りなくなるので、悩んだら飛ばして次の問題を考えるという割り切りも必要になってくると考えます。

【5分で読める!】気象予報士実技試験の突破のカギは時間配分にあり!完全完答のコツをご紹介!

最後までお読みいただきありがとうございます!

このブログは私の経験もふまえ、独学で勉強していく方の「悩みを少しでも減らしたい」という思いを解消すべく、全て手作業で時間をかけ作成しております。

少しでも役に立った、今後も継続してほしい、また読みたいと感じられる方がおられましたら是非codocから投げ銭という形で応援してください!

あなたの応援が次のコンテンツを生み出す力になっています。