【保存版】気象予報士は本当に稼げる!?資格の価値とおすすめ就職先10選!

問1

気象業務支援センター

問1(1) 地上天気図

早速、問1の(1)から問題を解いていきましょう。

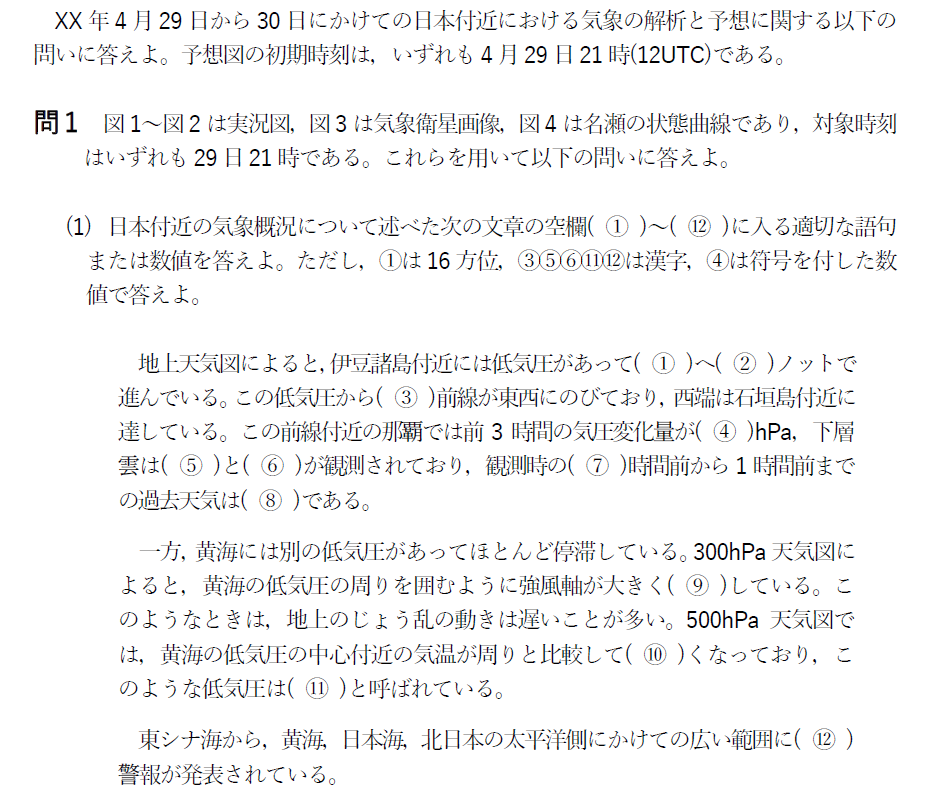

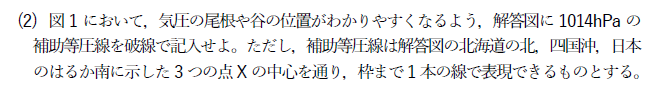

まず、図1の地上天気図を見てみます。

気象業務支援センター

伊豆諸島付近には低気圧があって、①東(東北東)へ②10ノットで進んでいます。

方角の読み取りは矢印を140°の経線まで伸ばしてみて、北緯30°の緯線との角度で判断していくようにしましょう。

【5分で読める!】気象予報士実技試験での定規の使い方!効率よく問題を解く方法をご紹介!

この低気圧からは東西に③停滞前線が伸びていて、西端は石垣島まで達していますね。

那覇の実況図を見ると、前3時間の気圧変化量が④+0.9hPa、下層雲は⑤積雲と⑥層積雲が観測されており、観測時の⑦6時間前から1時間前までの過去天気は⑧しゅう雨性降水です。

気象業務支援センター

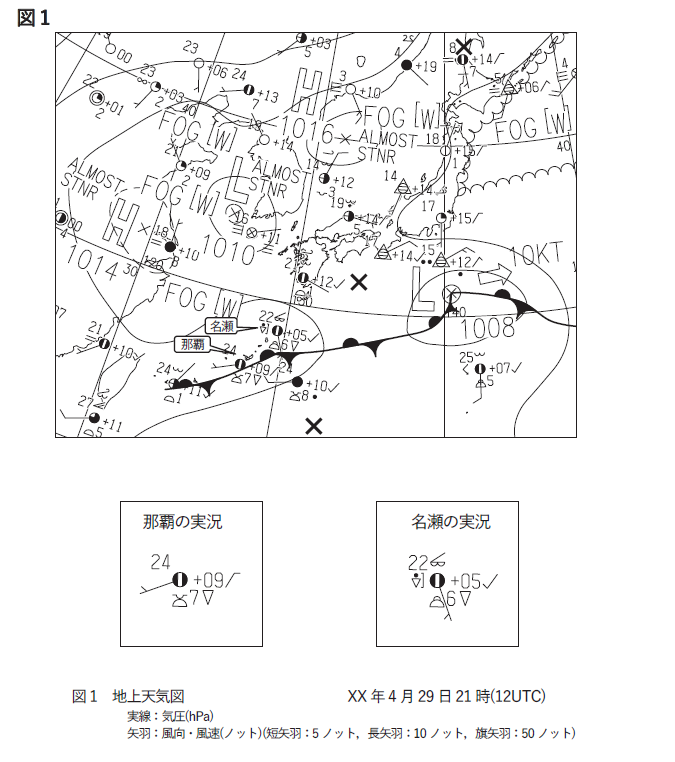

300hPa天気図によると、黄海の低気圧を囲むように強風軸が大きく⑨わん曲(蛇行)しています。

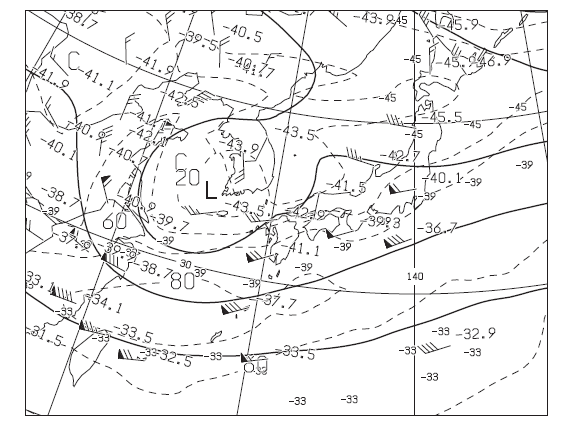

500hPa天気図では、黄海の低気圧の中心付近の気温が周りと比較して⑩低くなっており、このような低気圧は⑪寒冷低気圧(寒冷渦)と呼ばれています。

また、地上天気図で東シナ海から黄海、日本海、北日本の太平洋側にかけての広い範囲に⑫海上濃霧警報が発表されていることがわかります。

ちなみに海上濃霧警報が発表されるのはすでに基準に達しているか、24時間以内にその状態になると予想されるときに発表されます。

その基準は視程0.3海里以下です。

試験でも出題されるので、しっかり覚えておきましょう。

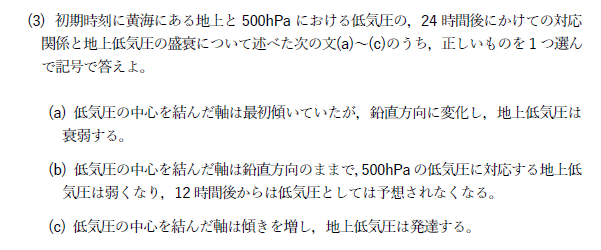

問1(2) 補助等圧線

問1の(2)です。

気象業務支援センター

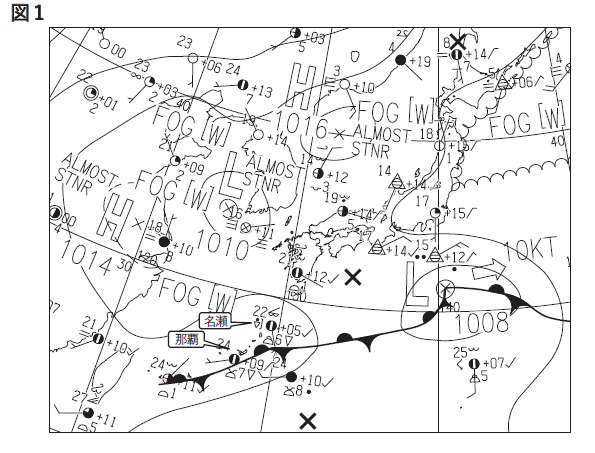

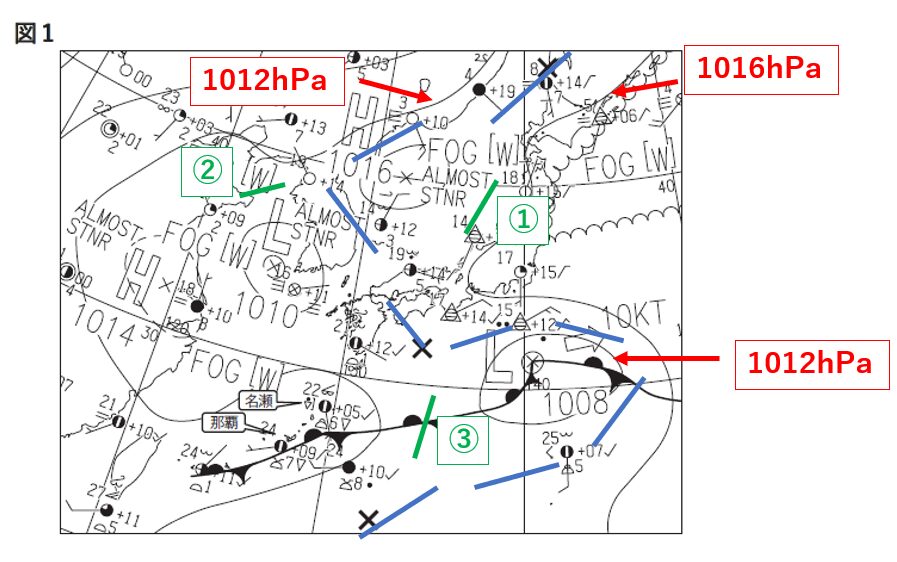

補助等圧線の作図ですね。

今回は1014hPaの補助線を記入します。

気象業務支援センター

問題文を見るといくつか解答するための条件が記載してありますね。

1つは3つの×は通ること、そして、1本の線で表現することです。

これらは絶対に守らないといけませんので注意して問題を解いていきましょう。

補助線の解析を行う際には絶対に通るところに細かく直線を引いていくとわかりやすいです。

実際にやってみますね。

気象業務支援センター

まず補助線を解析する前に、補助線周りの実線の気圧を確認します。

西に1012hPa、東に1016hPaの等圧線が確認できます。

1014hPaの補助線が確実に通るところに青実線、通らないところに緑実線を記入してみました。

どうでしょう。

もしかすると、緑の線に記入された方もおられるのではないでしょうか。

では、なぜ補助線が緑線を通らないか理由を説明していきます。

まず①では、1016hPaと1016hPaの間に1014hPaを引くことになりますよね。

補助線のルールとしてそれ自体が山や谷になってはいけないという決まりがあります。

もしここに1014hPaがあると、それが谷となってしまいますので通すことができません。

次に②では、1012hPaと1012hPaの間に1014hPaを引くことになります。

ここに線を引くとそれが山となってしまいますので補助線を引くことができません。

最後に③ですが、この場合も②同様1012hPaと1012hPaの間に1014hPaを引くことになります。

1014hPaの補助線が山となってしまいますので通すことができません。

これらを考慮すると、青の直線で引いたところが補助線のラインになります。

あとは滑らかにつなげば解答のような補助線解析となります。

気象業務支援センター

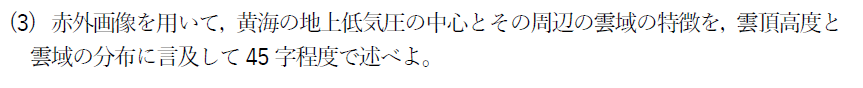

問1(3) 黄海周辺の雲域の特徴

問1の(3)です。

気象業務支援センター

赤外画像を用いて雲域の特徴について読み取ります。

気象業務支援センター

使用するのは左の図ですね。

黄海の地上低気圧の中心は東経125°、北緯34°付近。

中心付近の衛星画像を確認してみましょう。

中心付近は黒く雲長高度の低い雲で覆われていることがわかります。

そして、中心の東側は白く、雲長高度の高い雲が南北にわたり伸びていることもわかりますね。

今回の問題では雲長高度と雲域の分布に言及すればよいので、答えは「地上低気圧の中心付近では雲長高度が低く、中心の東側では雲頂の高い雲が南北に連なって(並んで)いる。」となります。

「南北に連なって並んでいる」というような表現は覚えてないとまず、頭から出てこないと思います。

解答をそのまま覚えておくようにしましょう。

【テンプレ暗記用】気象予報士実技試験の記述解答を全部丸暗記帳!(過去10年分以上)

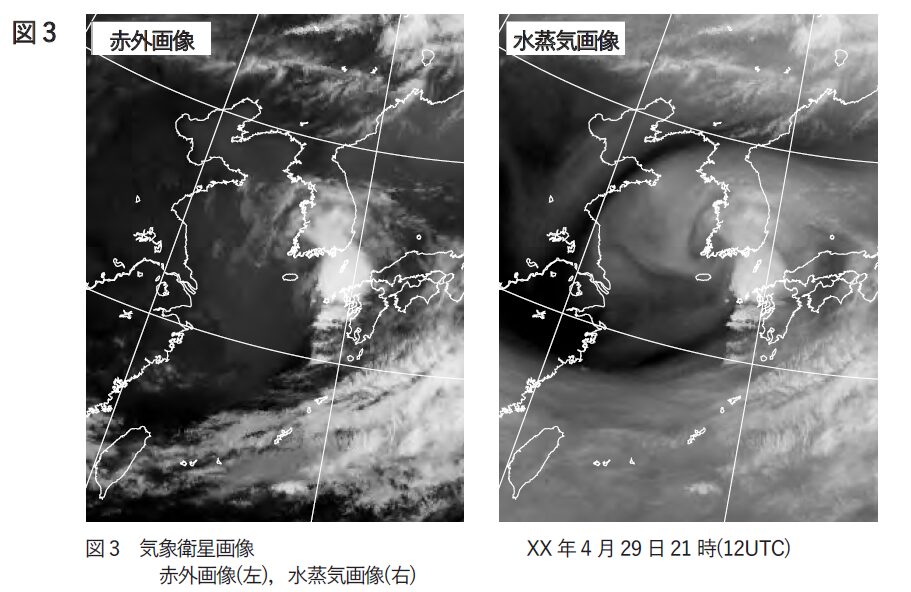

問1(4) 強風軸と水蒸気画像

問1の(4)です。

気象業務支援センター

今度は水蒸気画像から強風軸と暗域の位置関係を読み取ります。

気象業務支援センター

300hPaでの強風軸は黄海を取り囲むようにわん曲しているのが特徴的でしたね。

その位置と水蒸気画像を見比べてみましょう。

気象業務支援センター

水蒸気画像は右図ですが、概ね暗域が強風軸と同じ位置にあることがわかります。

よって答えは「暗域は強風軸と同じ位置にある。」となります。

なぜ暗域が強風軸になるのか気になる方おられたら、59回実技2の問1(3)を見てみてくださいね。

考え方も合わせて理解しておくようにしましょう。

【全問図解!】第59回 気象予報士試験 実技2の完全解説(解答例付き)

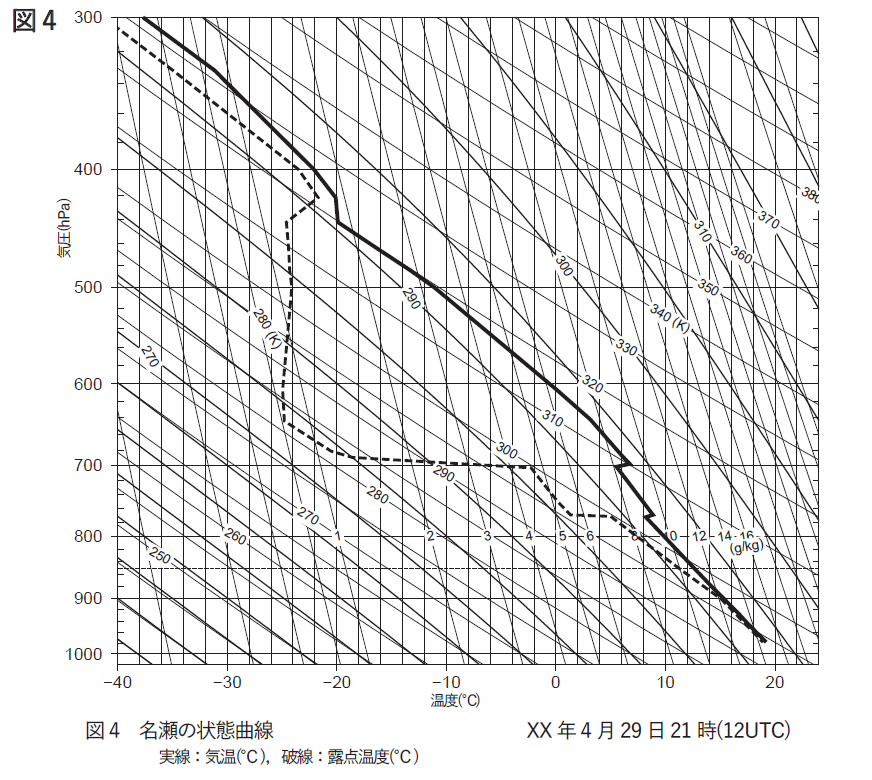

問1(5) 名瀬の状態曲線

問1の(5)です。

気象業務支援センター

名瀬の雲底、雲頂の高度を確認していきます。

気象業務支援センター

名瀬では実況図から下層に積雲、中層に高積雲が確認されていました。

まず、中・上層雲の雲底の高度から。

雲ができ始める領域というのは湿数が小さいところで、湿数が大きくなっているところは乾燥しており雲はできません。

ちょうど420hPaを境として上層では湿潤、下層では乾燥領域となっていますね。

つまり中・上層の雲底は420hPaであることがわかります。

次に下層雲の雲頂です。

問題文から「下層雲は900hPaより低い高度の空気塊が上昇したことで発生し」とあります。

名瀬の状態曲線では980hPaで湿数0となっており、この高度で雲は発生したと考えられます。

つまり、この点から湿潤断熱線にそって、周りの空気よりも空気塊の気温が高いうちは上昇し、気温が低くなったところで雲の発生がとまることになります。

その高度は700hPa。

下層雲の雲頂高度は700hPaとなります。

問2

気象業務支援センター

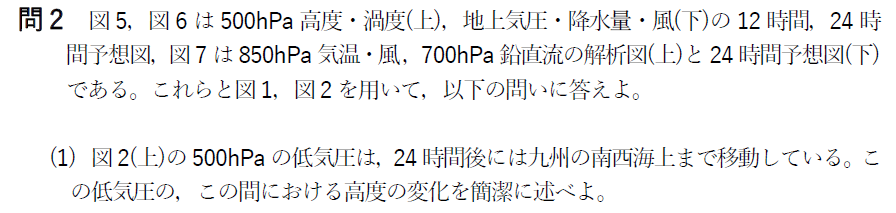

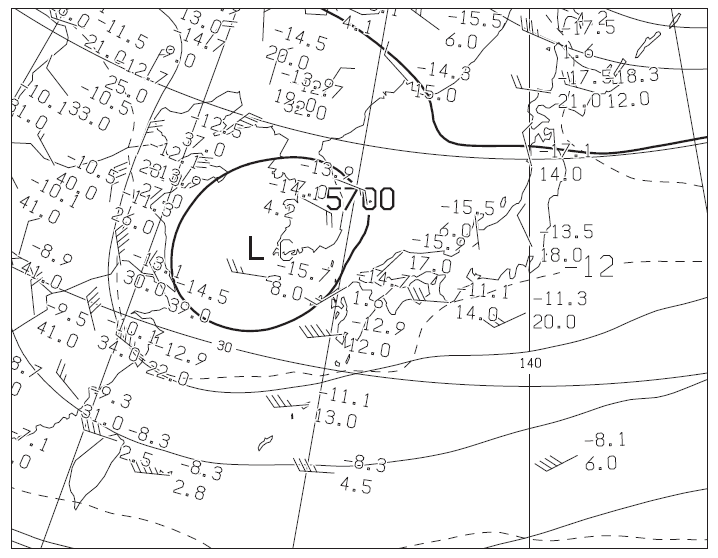

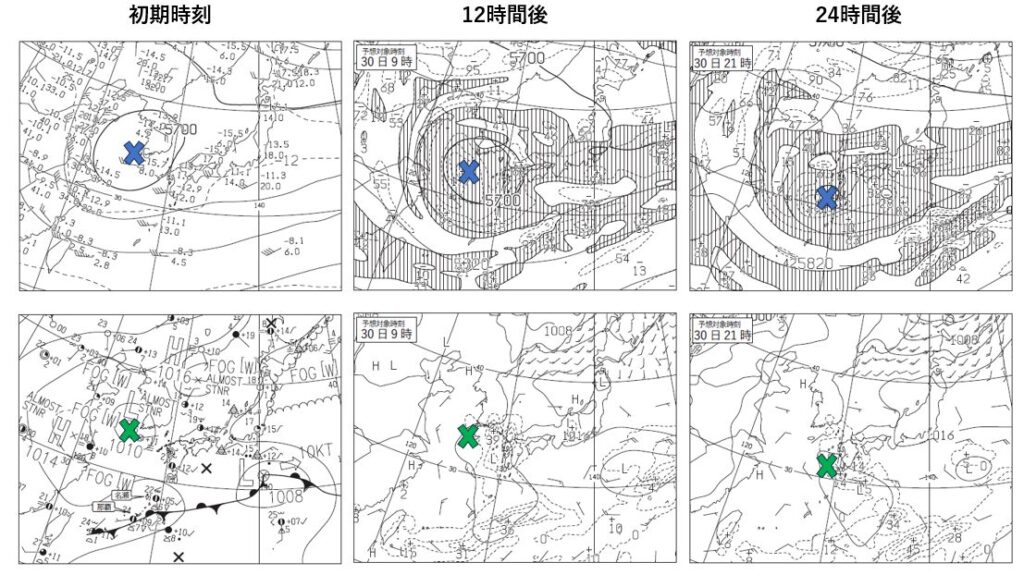

問2(1) 低気圧の高度変化

問2の(1)です。

気象業務支援センター

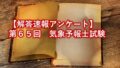

初期時刻、24時間後での500hPaの天気図を並べています。

低気圧中心の高度は5700mから5700mと同じですが、Lの周りの等高度線の範囲が小さくなっていますね。

これはつまり、寒冷低気圧の高度が上昇したことを意味しています。

図で表すとこうなります。

つまり答えは「高度はあがっている」となります。

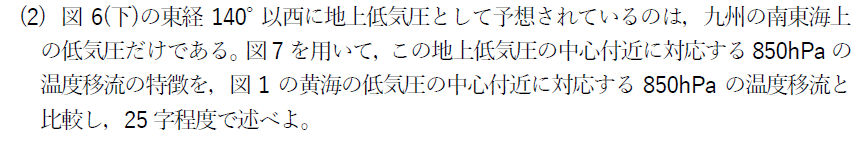

問2(2) 温度移流の特徴

問2の(2)です。

気象業務支援センター

異なる場所の温度移流を比較します。

気象業務支援センター

図6(下)の低気圧の中心はおよそ北緯29°、東経133°付近にあります。

その位置をトレーシングペーパーに写し、図7(下)と重ねてみましょう。

すると、中心の東側では暖気移流、西側では寒気移流を確認することができます。

では、次に初期時刻の黄海付近の低気圧に対応する850hPaの温度移流を見てみます。

中心付近では暖気移流なのか、寒気移流なのか読み取るのが難しいですね。

前者の低気圧にくらべ明らかに不明瞭です。

よってこれらをまとめると「暖気移流・寒気移流共に黄海の低気圧より明瞭である。」となります。

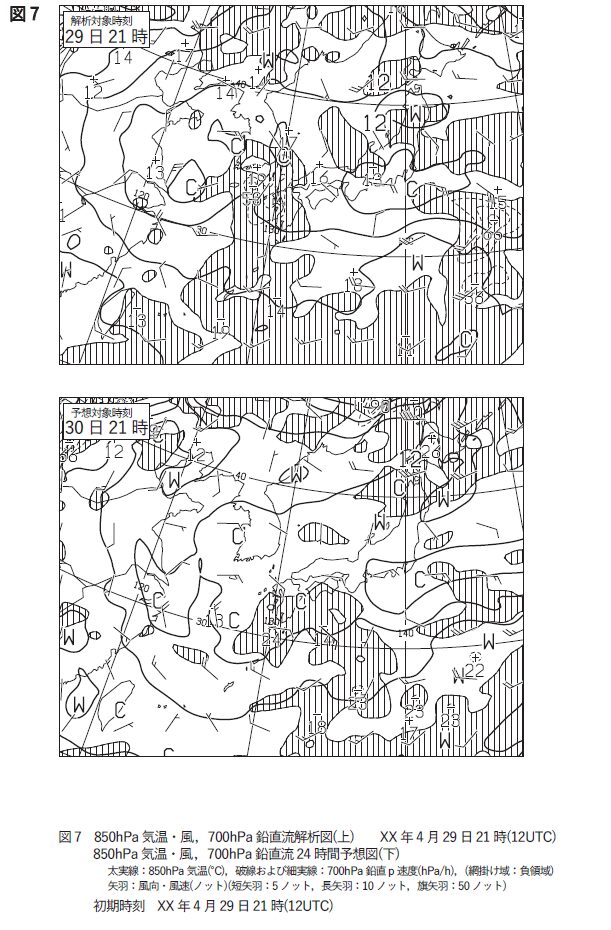

問2(3) 地上低気圧の盛衰

問2の(3)です。

気象業務支援センター

低気圧の地上と500hPaでの関係性についての問題ですね。

このような問題は時系列で図を並べてみるとわかりやすいです。

気象業務支援センター

500hPa天気図及び地上天気図を左から時系列に並べてみました。

500hPaでの低気圧中心を青×、地上低気圧の中心及び低圧部を緑×としています。

まず(a)から。

地上と上空の低気圧を結んだ軸というのは初期時刻はほぼ鉛直ですので、傾いているとの記述は間違いとなります。

次に(b)。

中心を結んだ軸は鉛直のままで、500hPaの低気圧に対応する地上低気圧は弱くなり、12時間後からは低気圧として予想されなくなります。

一見、地上低気圧はLと記載されたものではと思われる方もおられるかもしれませんが、これは黄海の低気圧ではなく、新たに発生した低気圧ですので注意が必要です。

黄海の低気圧は12時間後には相対的な低圧部となり見えなくなります。

最後に(c)です。

軸は傾きを増しとありますが、鉛直のままですので間違いです。

また地上低気圧は発達していないので、この部分も間違いですね。

よって答えは「b」となります。

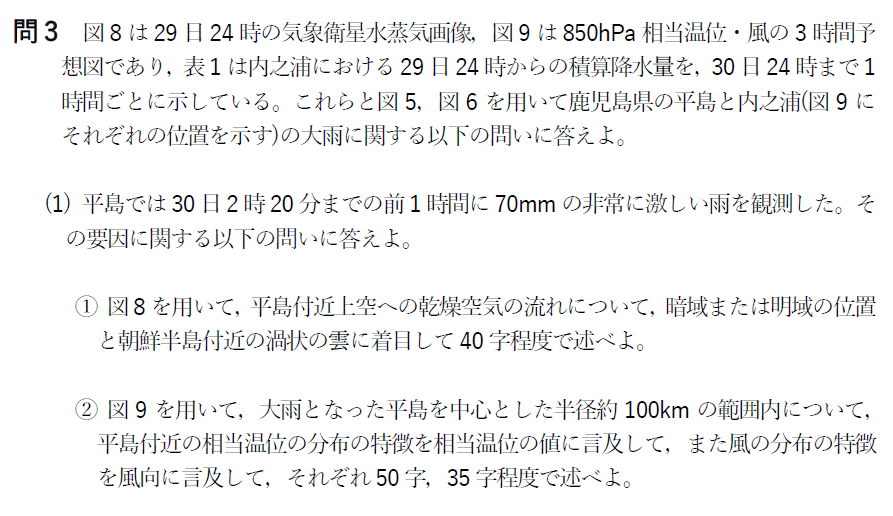

問3

気象業務支援センター

問3(1) 激しい雨の要因

問3の(1)です。

気象業務支援センター

まず、問3の(1)の①では平島付近の乾燥空気の流れを考えます。

水蒸気画像を見ると、平島のすぐ西には暗域が伸びてきていることがわかります。

この暗域どこからきているかというと、朝鮮半島付近の渦状の雲の南側に回り込んで伸びてきていますね。

また水蒸気画像での暗域は中上層での乾燥空気が流れ込みを示しています。

まとめると、「渦状の雲の南側に暗域が回り込み、平島の中上層に乾燥空気が流れ込んでいる。」となります。

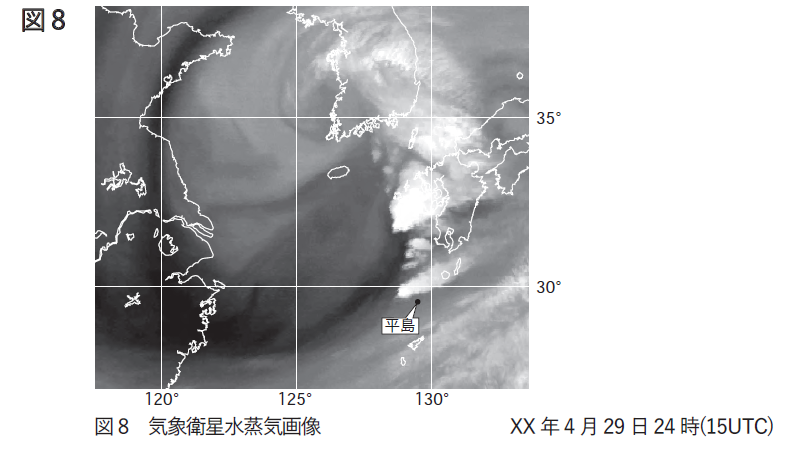

問3の(1)の②です。

相当温位と風に特徴についてです。

気象業務支援センター

まず相当温位から。

相当温位の値に言及する必要がありますので、最大値を確認してみると平島のすぐ西に333Kという高相当温位域が確認できます。

この領域は南南西から北北西にかけ広がっていることも読み取れますね。

さらに等相当温位線の間隔を見てみると、高相当温位域のすぐ西で狭くなっており、温位傾度が大きくなっていることもわかります。

これらをまとめると、「平島のすぐ西に333K以上の高相当温位域が南南西~北北西に伸び、その西側で等相当温位線が混んでいる。」となります。

次に風です。

風の風向を見てみると、平島付近では南から南南西にかけての風を確認することができます。

そしてその西では概ね風向は一定で南西の風ですね。

風速は平島に比べ相対的につよくなっています。

今回の問題では風向に着目し特徴を答える必要がありますので、答えは「平島付近では南~南南西の風、その西側では南西の風で、収束が見られる。」となります。

風の強さを記載すると字数が超過してしまうため、ここでは記載する必要はありません。

ただ、収束というワードは大雨の要因として必ず必要になってくるため、解答に入れておく必要があります。

また、風向、風速、上昇流、収束、温度傾度などのワード。

特徴を述べる問題で応用がききますので、解答と合わせ覚えておくのはおすすめです。

【テンプレ暗記用】気象予報士実技試験の記述解答を全部丸暗記帳!(過去10年分以上)

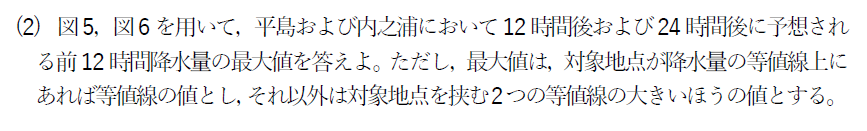

問3(2) 降水量の最大値

問3の(2)です。

気象業務支援センター

前12時間降水量の最大値についてです。

気象業務支援センター

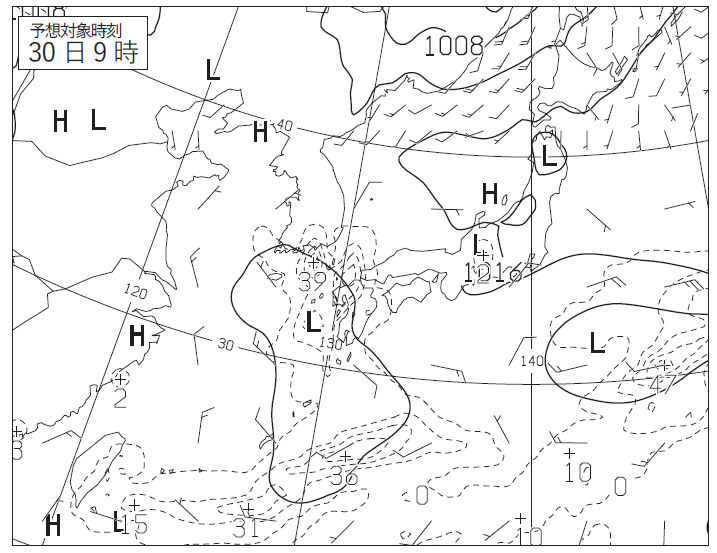

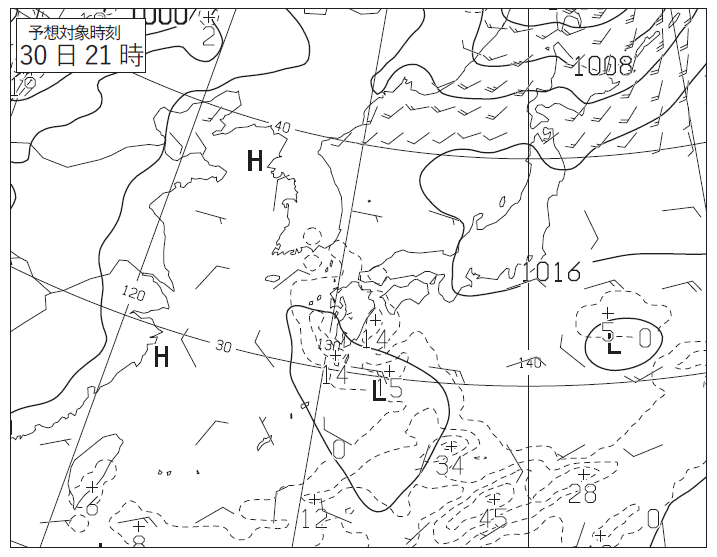

12時間後及び24時間後の地上天気図を並べています。

平島と内之浦の場所はあらかじめ図9から確認しておきましょうね。

まず平島から。

前12時間前の最大降水量は点線で表されています。

降水量は10mm毎で図示されていることは、大丈夫ですね。

また、問題文から等値線内にあれば大きい方の値を読み取ることに注意し、あとは丁寧に読み取っていくと答えを求めることができます。

12時間後では10mm、24時間後では0mmです。

次に内之浦。

こちらも先ほどと同様に読み取っていきます。

12時間後では10mm、24時間後も10mmとなりますね。

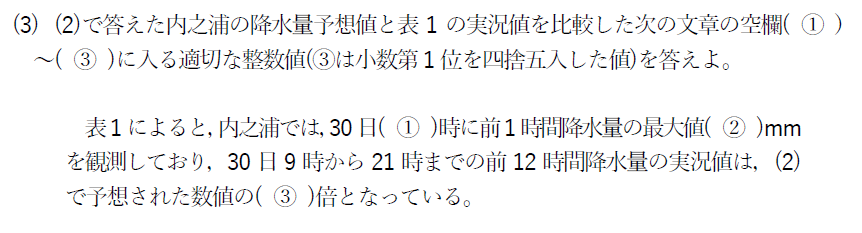

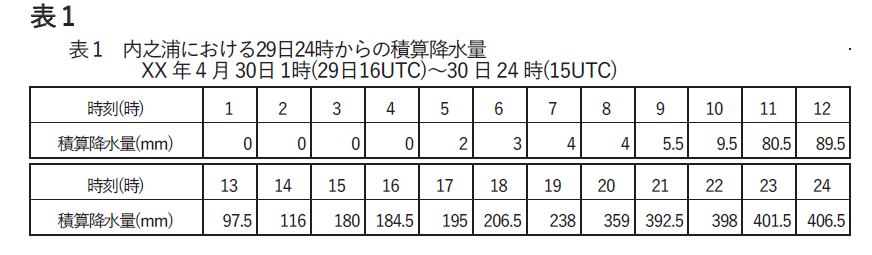

問3(3) 内之浦の降水量予想値

問3の(3)です。

気象業務支援センター

穴埋め問題です。

気象業務支援センター

表1によると、内之浦では30日①20時に前1時間降水量の最大値②121mmを観測していることがわかります。

また30日9時から21時までの前12時間降水量の実況値は387mmなので(2)で予想された数値10mmの③39倍となります。

問4

気象業務支援センター

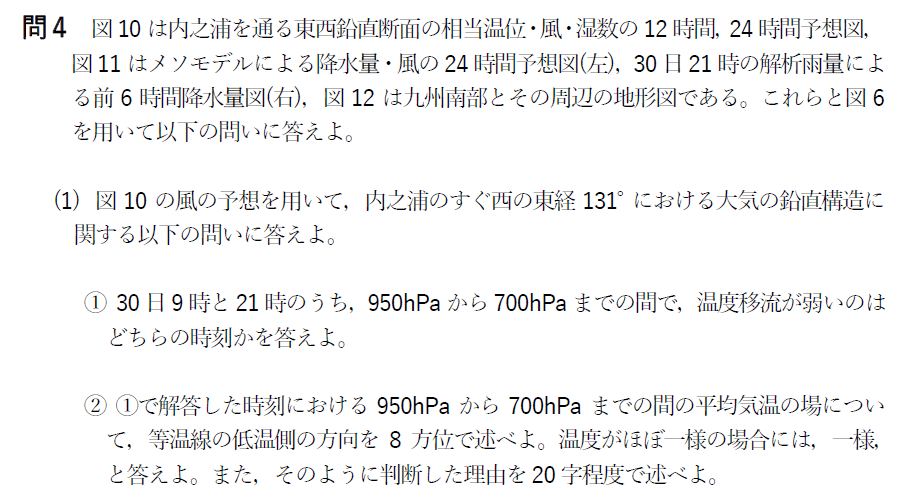

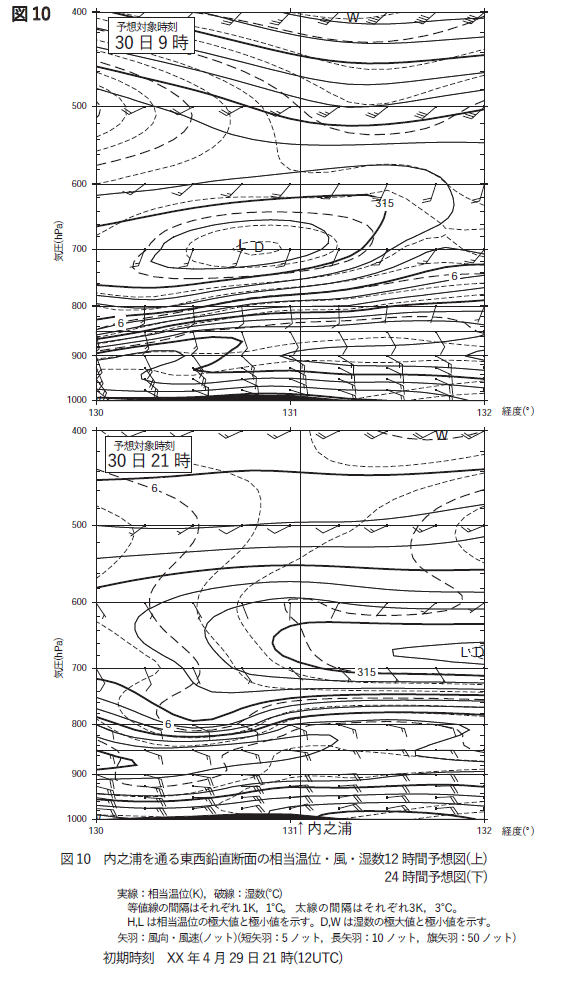

問4(1) 風の予想

問4の(1)です。

気象業務支援センター

問4の(1)の①です。

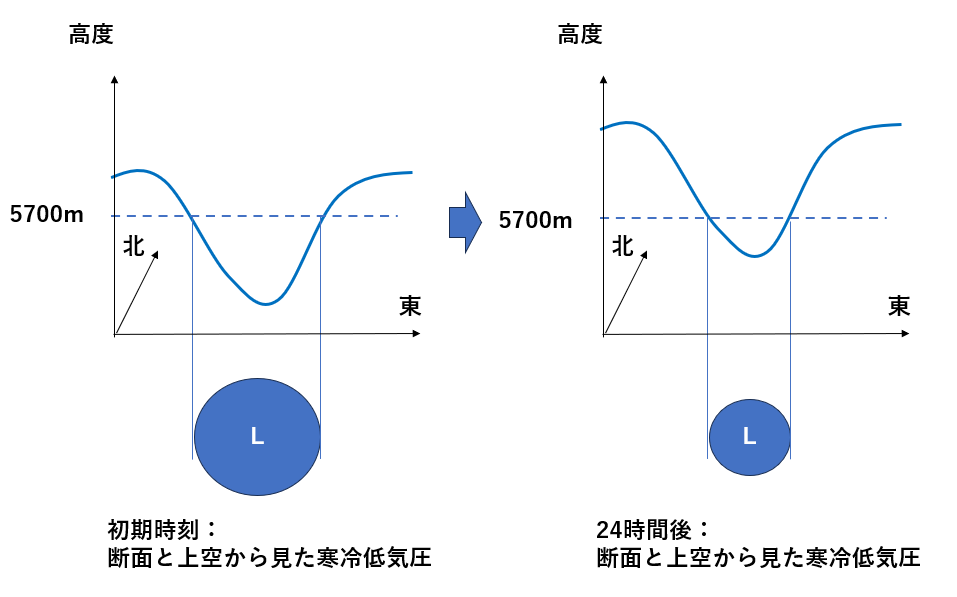

異なる時間帯での温度移流の強さを比較します。

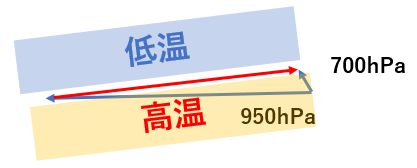

対象の位置は東経131°で高度は950hPaから700hPa。

温度移流の強さは、それぞれの高度での風速・風向から判断することができます。

まず30日の9時から見てみましょう。

950hPaでは15ノットで東南東の風、700hPaでは15ノットで南南西の風が吹いています。

次に30日の21時を同様に確認します。

950hPaでは20ノットの東の風、700hPaでは2ノット以下で南東の風です。

これらを図にすると温度風ベクトルはこうなります。

どちらも時計回りで暖気移流ですが、温度移流が弱いのはベクトルの長さが短い時間帯になります。

答えは30日21時です。

問4の(1)の②です。

北半球では温度風ベクトルに対して右側が高温、左側が低温でしたね。

【5分で読める!】温度風とは何か?仕組みと特徴を図解でわかりやすく解説!

8方向で低温側の方向を表すと北。

理由は「温度風が西から東に向いているため。」となります。

問4(2) 内之浦上空の大気の状態

問4の(2)です。

気象業務支援センター

問4の(2)の①です。

気象業務支援センター

30日21時での相当温位の最大、最小を読み取りましょう。

まず相当温位の極小を確認してみます。

高度で680hPa、東経132°付近にLとDが確認できますね。

つまり内之浦上空では、315Kが最小であることが判断できます。

その高度は660hPa。

また湿数は9℃です。

次に最大値ですが、等相当温位線の込み合っている下層側に最大値がありそうです。

その位置を数えていくと、990hPaで326(327)Kとなります。

湿数は1(0)℃。

まとめると、相当温位の最大は326(327)K、高さは990hPa、湿数1(0)℃、相当温位の最小は315K、高さは660hPa、湿数は9℃となります。

問4の(2)の②です。

問題文にある東経130°~132°、800hPa~900hPaでの相当温位を見てみると、322K~324Kとなっており相対的に相当温位が高くなっていることがわかります。

またこの領域での湿数を見ると、2℃~3℃と相対的に小さく湿潤です。

よって答えは、「相当温位の極大域にほぼ対応して、湿数が相対的に小さくなっている。」となります。

問4の(2)の③です。

地上から650hPaにかけては相当温位が上空に向かって小さくなっています。

【5分で読める!】大気の安定度とは何か?仕組みと考え方を図解で気象予報士がわかりやすく解説!

上空に向かって小さくなる大気安定性の状態は大気不安定でしたね。

理由は「上方に向かって相当温位が低くなっているため。」となります。

最後に問4の(2)の④です。

内之浦で大雨をもたらすための条件を考えます。

大雨が降るためには一般的に高温多湿であり相当温位が高く、湿数が小さくなっていることが考えられます。

また下層の風向は東風です。

よって相当温位、湿数、風に言及し答えをまとめると、「湿数が小さく相対的に高相当温位の暖湿な東風が予想されている。」となります。

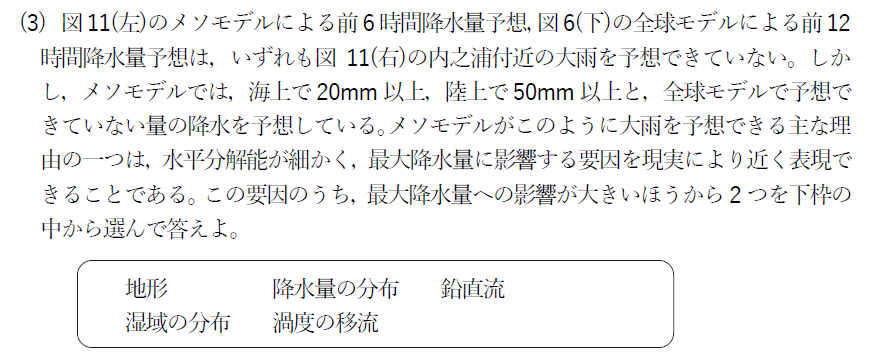

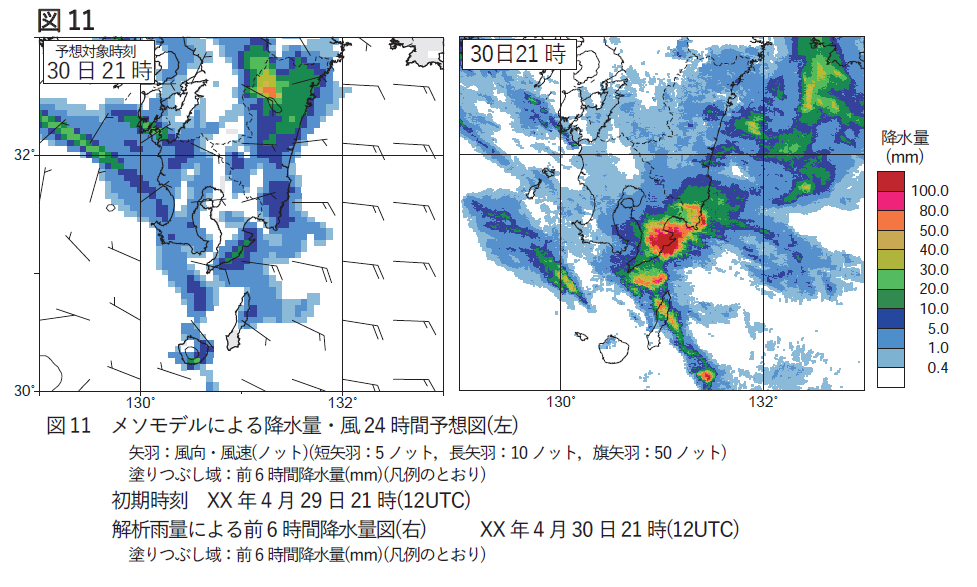

問4(3) メソモデルと全球モデル

問4の(3)です。

気象業務支援センター

メソモデルと全球モデルの降水量予想についてです。

気象業務支援センター

まずメソモデルと全球モデルでは水平格子間隔が異なります。

前者が5km、後者が20km。

水平格子間隔が狭いということは、水平分解能が高いことを示しておりメソモデルの方が全球モデルに比べ細かな表現が可能になります。

内之浦では前問で考えたように、下層に湿数が小さく相対的に高相当温位の暖湿な東風が予想されていました。

これは山地にぶつかった暖湿な空気が、上昇し、降水が強まっていることを示唆していますね。

選択肢の中から最大降水量への影響が大きいものを2つ選ぶと、地形と鉛直流となります。

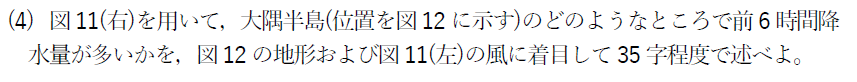

問4(4) 前6時間降水量

問4の(4)です。

気象業務支援センター

もう一度先ほどの図11を確認してみます。

気象業務支援センター

大隅半島の東側では東風が卓越しています。

また図12からその領域では標高も高くなっており、東風が山地にぶつかり上昇するところで降水量が多くなっていると考えることができますね。

つまり「山岳の風上側で下層の東風に伴って空気塊が地形に沿って上昇するところ。」となります。

問4(5) 大雨による災害

問4の(5)です。

気象業務支援センター

大雨により発生する可能性のある災害は山崩れ、がけ崩れなどの土砂災害、河川の増水による洪水害、そして低い土地への浸水、内水氾濫などの浸水害があります。

それぞれについて警報・注意報を発表する際の発表基準もきまっており、土壌雨量指数、表面雨量指数、流域雨量指数が使用されます。

災害名に対応する指数をまとめると以下となります。

災害名:土砂災害 対応する指数:土壌雨量指数

災害名:浸水害 対応する指数:表面雨量指数

災害名:洪水害 対応する指数:流域雨量指数、表面雨量指数

この災害名や指数の考え方は、気象予報士試験では実技試験や専門知識でよく出題されますので災害名と合わせて覚えておくようにしましょうね。

まとめ

皆さんお疲れさまでしたー!

今回は大雨を降らす要因について相当温位や湿数、風、地形などの図を確認しながら深く読み解く問題が多かったかと思います。

相当温位のグラフなどは普段から見慣れていないと、本番では混乱して間違えてしまう可能性も大いにあります。

素早く正確に読み取るためには、なぜそのような答えになるのか正しく理解しておくことも必要です。

何度も見返して理解を深めていきましょう。

【5分で読める!】気象予報士実技試験の突破のカギは時間配分にあり!完全完答のコツをご紹介!

最後までお読みいただきありがとうございます!

このブログは私の経験もふまえ、独学で勉強していく方の「悩みを少しでも減らしたい」という思いを解消すべく、全て手作業で時間をかけ作成しております。

少しでも役に立った、今後も継続してほしい、また読みたいと感じられる方がおられましたら是非codocから投げ銭という形で応援してください!

あなたの応援が次のコンテンツを生み出す力になっています。