【保存版】気象予報士は本当に稼げる!?資格の価値とおすすめ就職先10選!

問1

気象業務支援センター

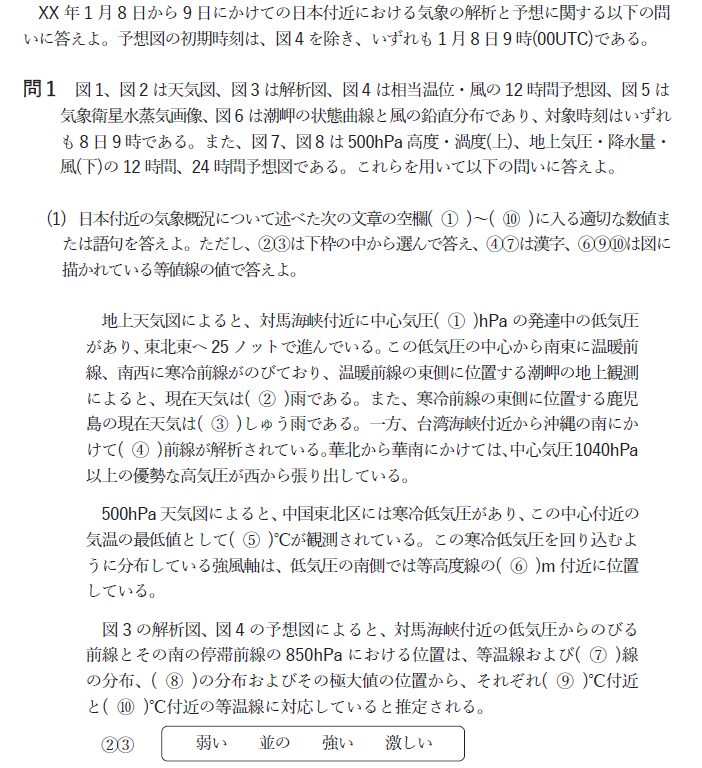

問1(1) 地上天気図

問1の(1)から問題を解いていきましょう。

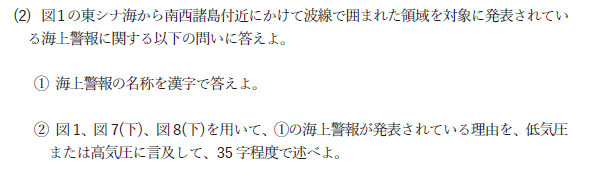

まず、図1の地上天気図を見ます。

気象業務支援センター

地上天気図によると対馬海峡付近に中心気圧①1010hPaの発達中の低気圧があり、東北東に25ノットで進んでいます。

この低気圧の温暖前線の東側に位置する潮岬の地上観測によると、現在天気は②弱い雨。

また寒冷前線の東側に位置する鹿児島の現在天気は③弱いしゅう雨となっています。

そして、台湾海峡付近から南にかけては、④停滞前線が解析されています。

現在天気の弱い、強いなどの強弱は必ず出題されますのでしっかり覚えておきましょうね。

気象業務支援センター

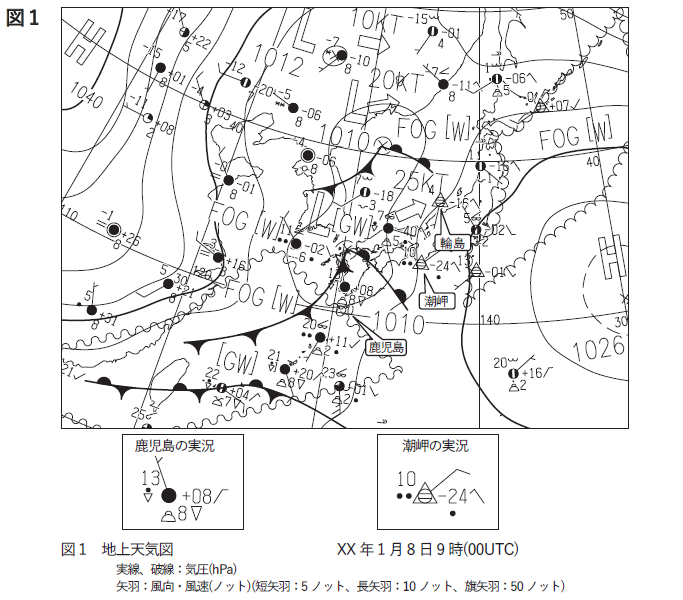

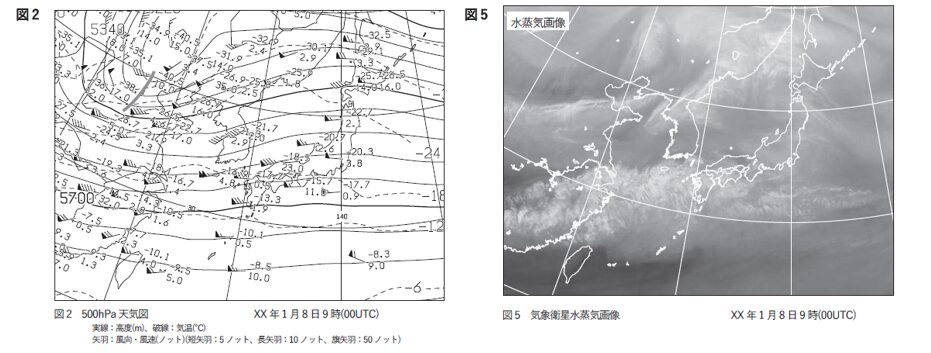

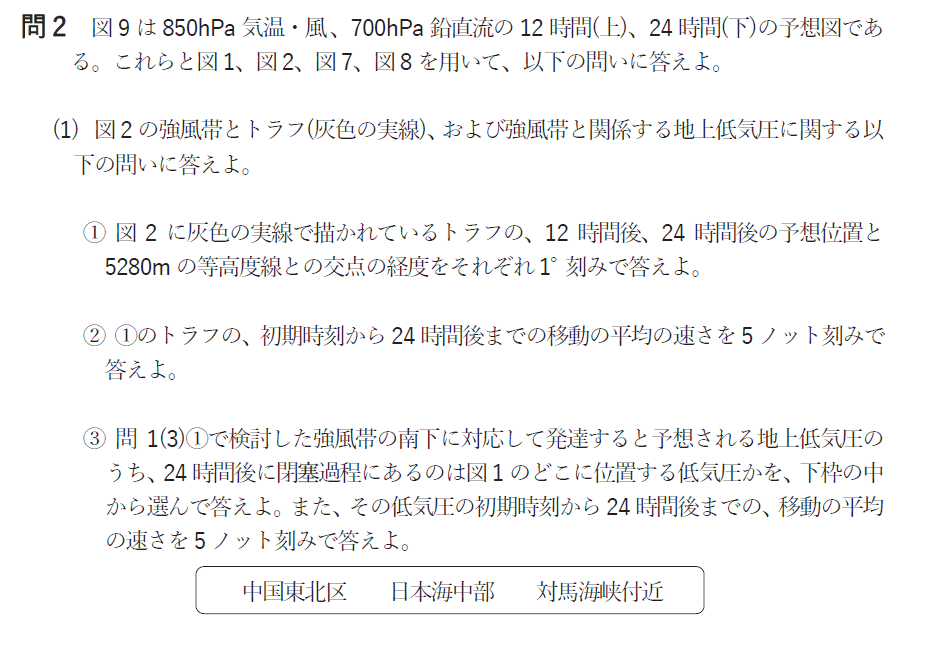

500hPa天気図によると中国東北区に寒冷低気圧があり、この中心付近の気温の最低値として、⑤-40.5℃が観測されています。

寒冷低気圧を回り込むように分布している強風軸は低気圧の南側では等高度線の⑥5400(5340)m付近に位置していますね。

等風速線が図示されている場合はその凸部を見ていくとわかりやすいですが、ない場合は付近の風速がもっとも強い箇所をたどっていくようにしましょう。

気象業務支援センター

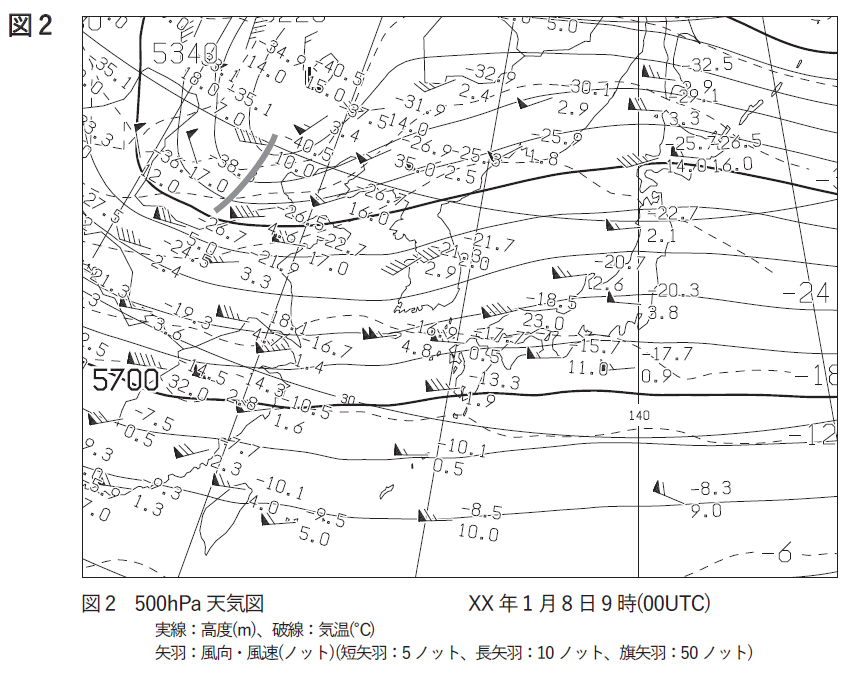

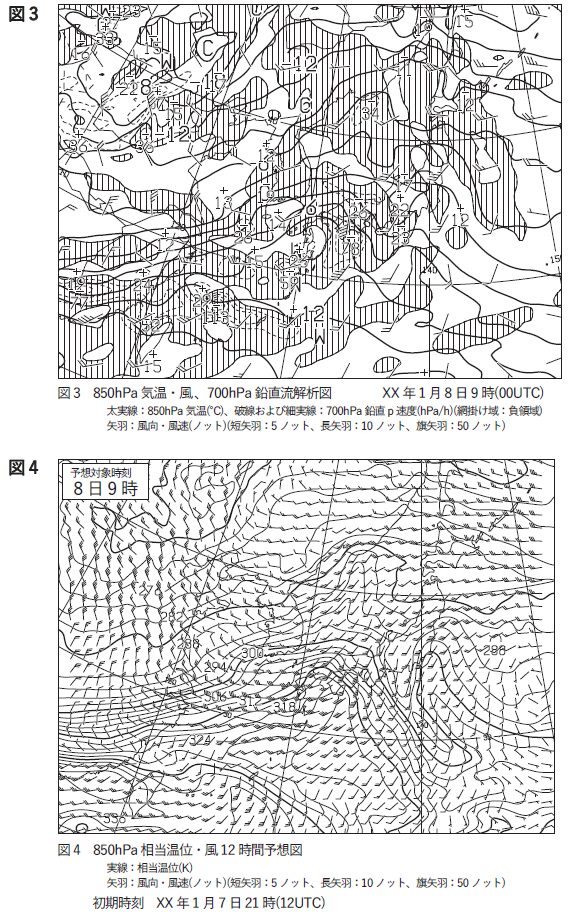

図3解析図、図4予想図によると対馬海峡付近から伸びる前線と、その停滞前線の850hPaにおける位置は、等温線および⑦等相当温位線の分布、⑧上昇流の分布およびその極大値の位置から、それぞれ⑨9℃付近と⑩12(15)℃付近の等温線に対応していると推定できます。

問1(2) 海上警報

問1の(2)です。

気象業務支援センター

まず問1の(2)の①では海上警報の名称を答えます。

これは、覚えていれば簡単ですね。

答えは「海上強風警報」です。

海上濃霧警報ではないので、注意しましょう。

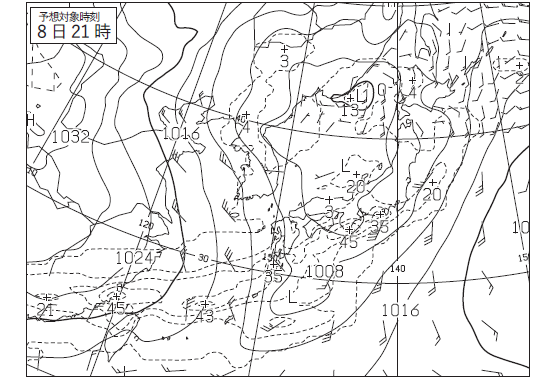

次に問1の(2)の②です。

気象業務支援センター

①の海上強風警報が発表されている理由について考える問題です。

海上警報はその海域において発表基準に達しているか、24時間以内に達すると予想されるときに発表されます。

問題文を見ると、「低気圧または高気圧」に言及してとありますね。

つまり、海上強風警報は、先の低気圧または高気圧が影響して発表されているということが考えられます。

風が強まるというのは等圧線が狭くなるときというのは学科試験で勉強しました。

この警報の西にある高気圧が、東にある低気圧の狭まることにより、風が強くなるんですね。

実際、8日21時と9日9時の天気図を見ると、低気圧に比べ中国大陸の高気圧の張り出しが大きくその間隔が狭まっていることがわかります。

よって、答えは「中国大陸の高気圧の張り出しにより、等圧線の間隔が狭まり風が強まるため。」となります。

問1(3) 水蒸気画像

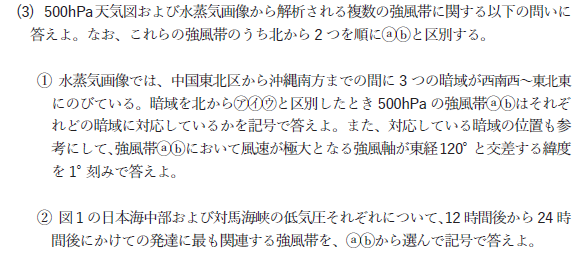

問1の(3)です。

気象業務支援センター

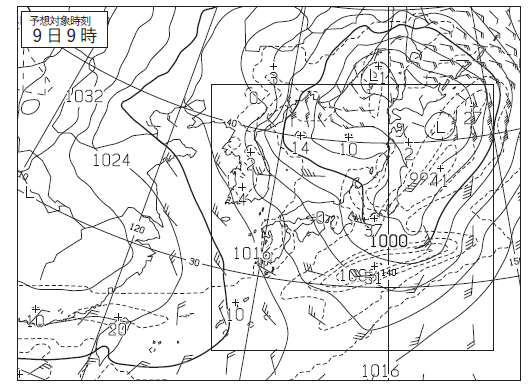

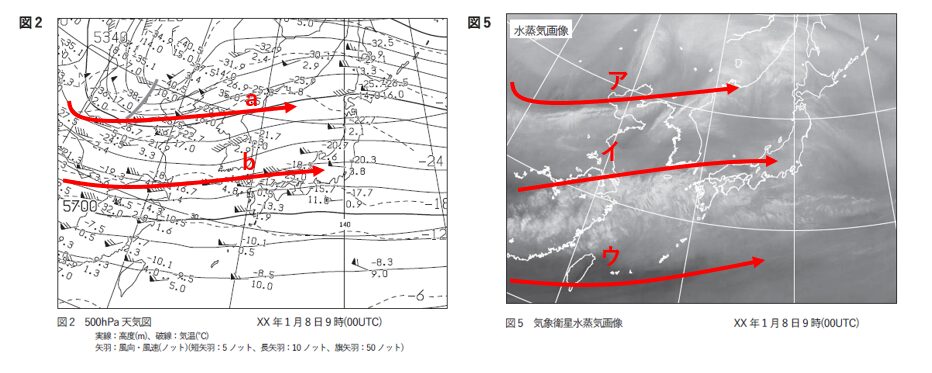

まず、問1の(3)の①では、強風軸の解析を行います。

気象業務支援センター

500hPa天気図では風速の大きい箇所、水蒸気画像では暗域に着目して問題を解いていきます。

一般的に水蒸気画像では、北側に暗域、南側に明域があるときこの境界であるバウンダリーが強風帯に対応するといわれています。

ところで、なぜ暗域が強風帯に対応するのかご存じでしょうか。

まず、水蒸気画像で暗域というのは乾燥した冷たい空気、明域は湿った暖かい空気のことです。

学科で勉強した地衡風は覚えていますでしょうか。

【5分で読める!】地衡風とは何か?仕組みと特徴を図解でわかりやすく解説!

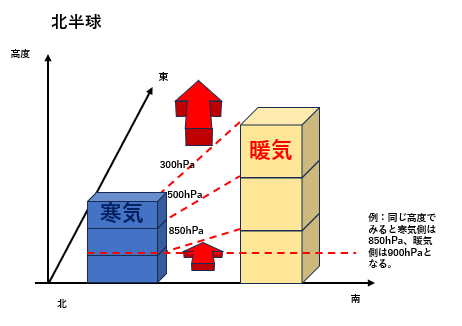

北半球では南に高圧(暖気)、北に低圧(寒気)の空気があるとき高圧を右手に見るように吹く風のことでしたね。

特に上空で暗域が見られるということは、そこを境に圧力差が大きくなっているということを意味しており、風が強まる条件が整っているんですね。

下層より風速が強まりやすく、これが強風帯となるわけです。

「バウンダリーが強風帯に対応する」ということだけを覚えるのもよいですが、このように理解しながら勉強していくと記憶の定着がよくなりますので意識してみてくださいね。

さて、問題に戻り強風軸を解析してみましょう。

気象業務支援センター

概ね強風帯は図に示すような線になるかと考えます。

東経120°と交差する緯度もa、bの強風帯を見ると、把握できると思います。

答えは強風帯a:(ア)、北緯:37(38)°、強風帯b:(イ)、北緯31(32)°です。

問1の(3)の②です。

日本海中部、及び対馬海峡付近の低気圧はこのように移動していきます。

気象業務支援センター

低気圧が発達するためには、低気圧中心は強風帯の南側に位置することがポイントになります。

もし北側に位置していた場合、低気圧は閉塞し、衰弱していく可能性が高いからです。

それぞれの低気圧で、概ね北側に位置する強風帯を選べば答えになります。

日本海中部の低気圧:(a)、対馬海峡付近の低気圧:(a)です。

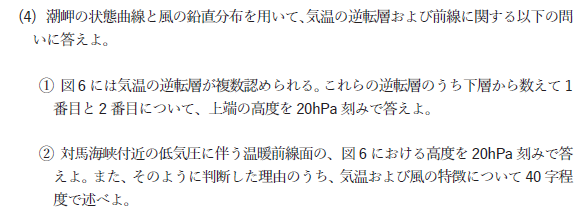

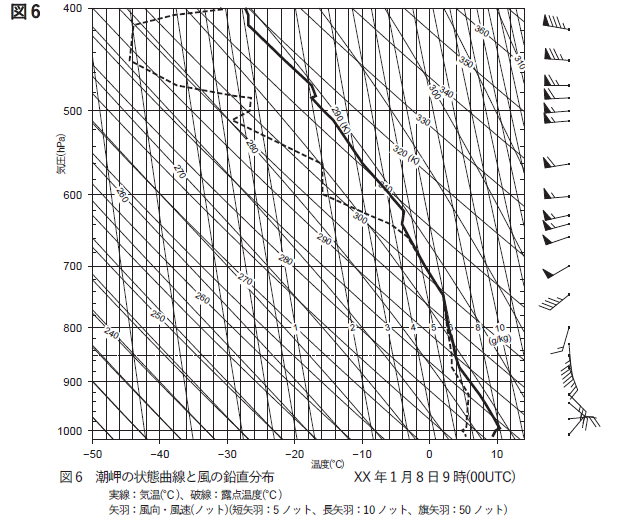

問1(4) 潮岬の状態曲線

問1の(4)です。

気象業務支援センター

問1の(4)の①です。

気象業務支援センター

まず、気温の逆転層について上端の高度を読み取りましょう。

グラフを見るときには、気を付けてくださいね。

「気温」の逆転層です。

問題文で逆転層だけを見て解いた方の中には、一番下が1000hPaで、二番目は740hPaと答えた方もおられるのではないでしょうか。

この問題では気温の逆転層、つまり気温が上空に向かって上昇している逆転層を下から2つ答えなければなりません。

740hPaから860hPaは気温が逆転していないので対象外。

答えは、1番目が1000hPa、2番目は620hPaです。

問1の(4)の②です。

次は温暖前線面の高度を求めます。

これは前線性逆転層で気温減率が小さく、風向が時計回りになっている層の上端の高度になります。

それがどこになるか見ていくと、そう①で間違えそうになった740hPaから860hPaの層ですね。

この層では風向が南から南西に時計回りに変化していますし、気温減率も小さくなっています。

ちなみにその上端の640hPaから740hPaの層も気温減率は小さいですが、風向の変化がほぼありません。

よって、対象となるのは740hPaから860hPaの層。

温暖前線面の高度は740hPaです。

また理由については「気温減率の小さい層の上端で、風が南から南西に順転している層の上端付近のため。」となりますね。

はい、やっと、長かった問1が終わりです~。

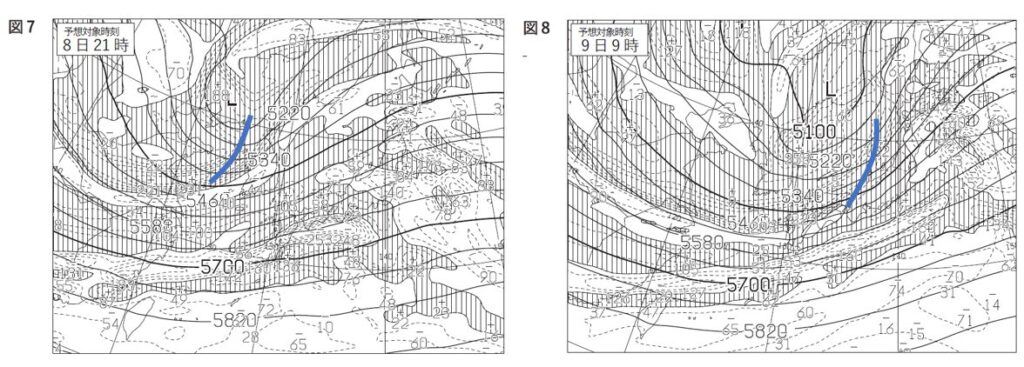

問2

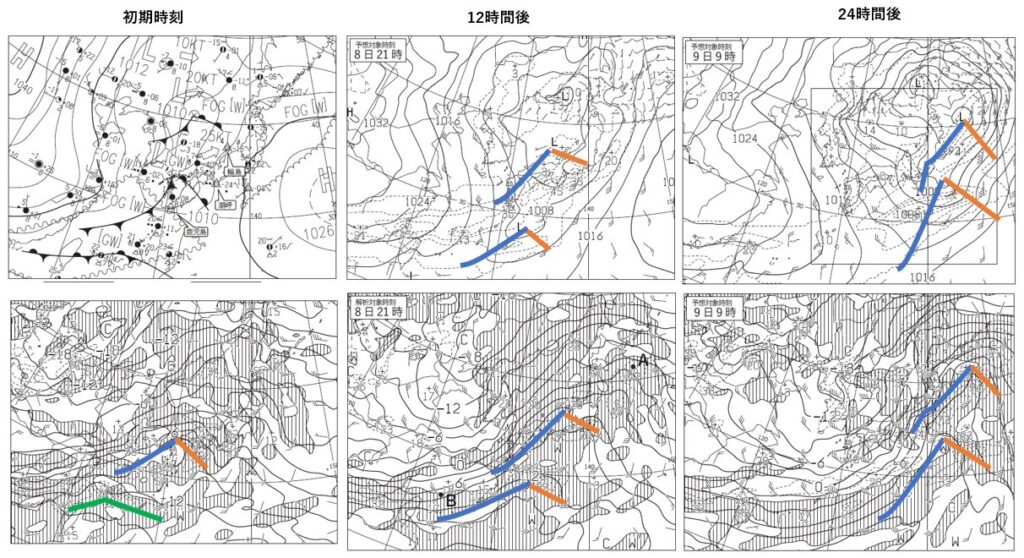

気象業務支援センター

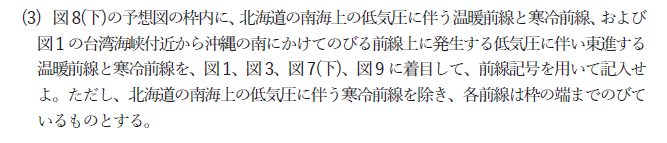

問2(1) トラフ解析

問2の(1)です。

気象業務支援センター

問2の(1)の①です。

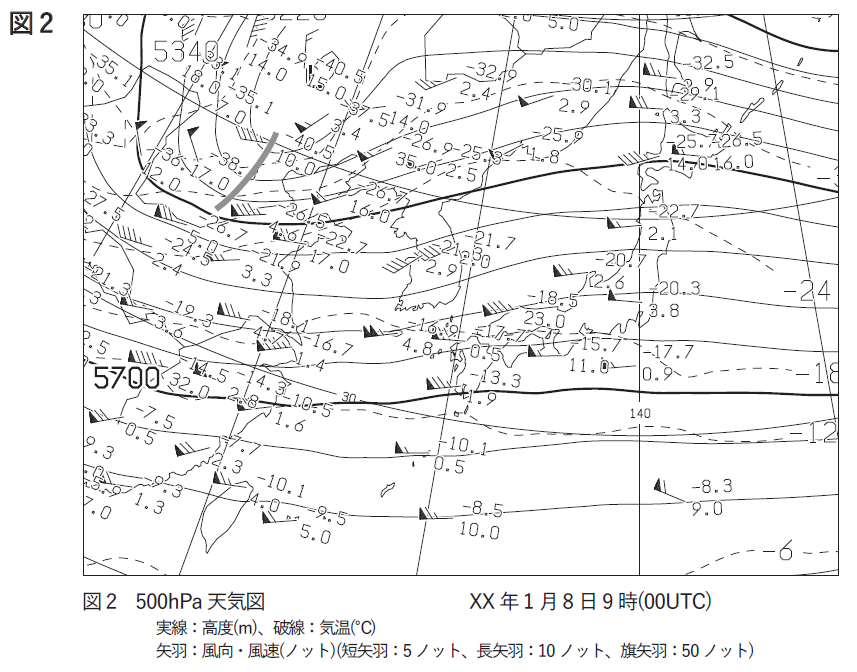

この問題では、初期時刻に灰色で示されているトラフが、12h後、24h後にどこに移動しているかを予想します。

トラフ解析では等高度線の曲率と正渦度の大きい箇所を確認していきます。

気象業務支援センター

12h後と24h後の予想位置を青線で図示しています。

24h後の位置が少し難しいかもしれませんが、正渦度の極大値+162×10-6/sが確認でき、また初期時刻と12h後のトラフとの間隔とほぼ同じくらいの移動距離となることを考えるとここしかありません。

5280mの等高度線との交点の緯度はそれぞれ12時間後が東経126(125,127)°、24時間後が東経137(136,138)°となります。

問2の(1)の②では、トラフの移動の速さを求めます。

初期時刻と24時間後のトラフの距離を定規で計測し、24で割れば答えを出すことができます。

ノットで解答する点は注意ですね。

【5分で読める!】気象予報士実技試験での定規の使い方!効率よく問題を解く方法をご紹介!

答えは45(40)ノットとなります。

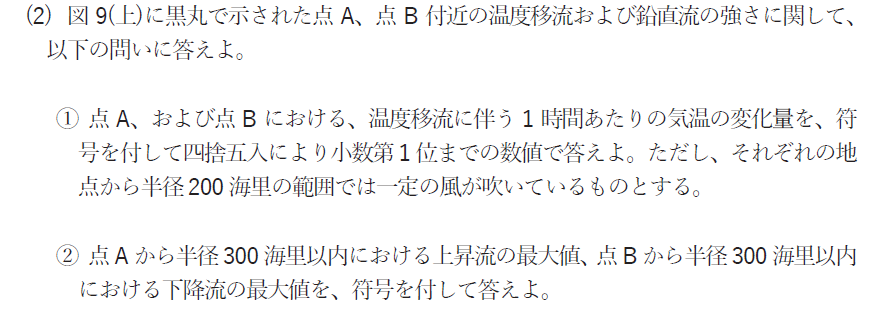

問2の(1)の③です。

強風帯が南下し24時間後に閉塞過程にある低気圧を考えます。

閉塞過程ということは24時間後に強風帯(a)がその低気圧の南側に位置しているはずですね。

まず初期時刻に中国東北区にあった低気圧は、すでに初期時刻で強風帯の北に位置しています。

つまり、この段階で閉塞過程に入っており対象から外れます。

次に、対馬海峡付近の低気圧です。

初期時刻には強風帯(a)の南側に位置し、12時間後でもその状況はかわりません。

そして、24時間後には北海道の南東に移動していきますが、この段階でも強風軸の南側に位置しています。

つまり、この低気圧も対象から外れることになります。

最後に日本海中部の低気圧ですが、12時間後までは強風軸の南側に低気圧中心がありますが、24時間後になると強風帯の北側に位置することになり、閉塞することになりますね。

よって答えは日本海中部の低気圧となります。

次にこの低気圧の移動速度を求めます。

初期時刻から24時間後までの移動距離は定規で測ると約375海里。

この距離を24時間で移動することになるので、答えは15ノットとなります。

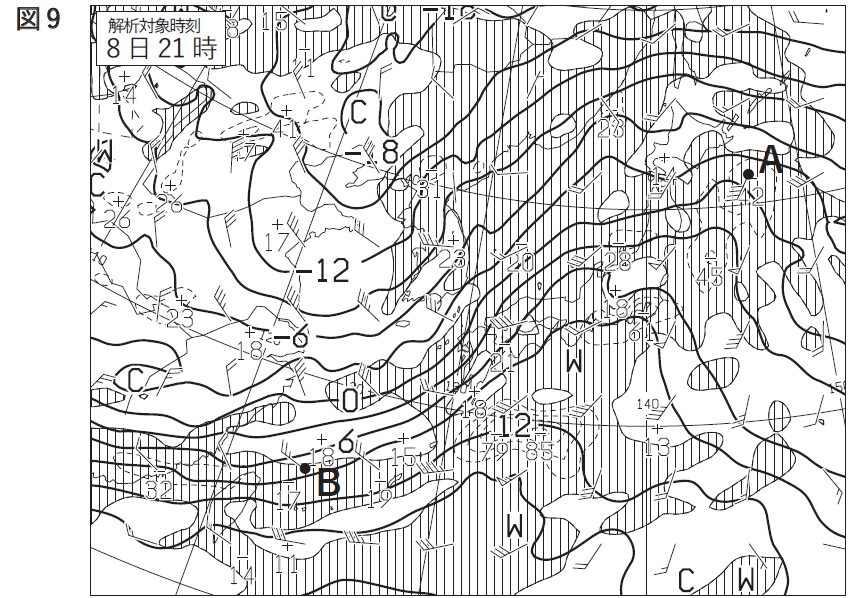

問2(2) 温度移流と鉛直流

問2の(2)です。

気象業務支援センター

問2の(2)の①です。

気象業務支援センター

温度移流に伴う、1時間当たりの気温の変化量を求めます。

まずAについて考えてみましょう。

Aでは南南西から風が吹いていますので暖気移流ですね。

ということは答えの符号は+となります。

Aの風速は40ノット。

そしてAをまたぐ等温線間の距離は約88海里。

つまり、3℃変化するための時間は88/40=2.2時間。

3℃変化するのに2.2時間かかるので、Aの気温の変化量は+1.3(+1.1,+1.2,+1.4,+1.5)℃/hとなります。

次にBです。

Bでは西北西の風が25ノットで吹いていますね。

今度は寒気移流ですので符号は-となります。

さきほどと同様に考えるとBをまたぐ等温線間の距離は風向にも注意すると、約81海里。

つまり、3℃変化するための時間は81/25=3.24時間。

3℃変化するのに3.24時間かかるので、Bの気温の変化量は-0.9(-0.7,-0.8,-1.0,-1.1)℃/hとなります。

問2の(2)の②です。

点A、点Bでの上昇流および下降流の最大値を読み取ります。

中心から半径300海里以内という条件がありますので、直径に直すと緯度10°分です。

コンパスで中心から円を書いてもよいですが、時間がない場合は近くの緯度10°を定規で測っておいてあとでそれ以内に入っているかを確認するだけで問題ないでしょう。

まずAでは南南西に-45hPa/hが確認できますね。

これが上昇流の最大値になります。

次にBでは北に+18hPa/hが確認できますのでこれが下降流の最大値です。

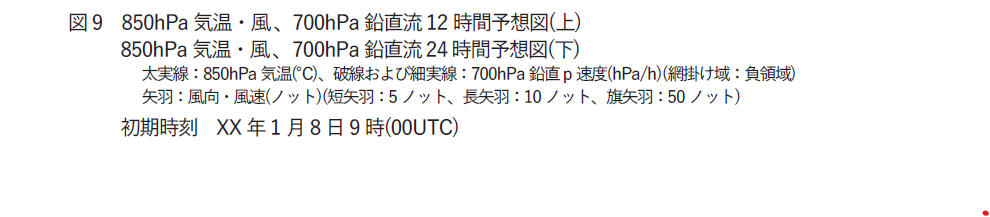

問2(3) 前線解析

問2の(2)です。

気象業務支援センター

前線解析の問題ですね。

気象業務支援センター

問題文にあるように、図の枠内に温暖前線と寒冷前線を記入していきます。

わざわざ温暖前線、寒冷前線と記載してあるので、閉塞前線は記載しなくてもよいですし、北海道の南海上の低気圧に伴う低気圧に伴う寒冷前線以外は枠端まで伸ばす点は注意ですね。

この問題では複数の図に着目してとありますので時間変化を見ながら前線を解析していきます。

気象業務支援センター

問題文に記載のある図を時系列で並べてみました。

上が地上天気図、下が850hPa及び700hPa天気図です。

この問題での前線解析でポイントになるのは地上天気図の気圧の谷、850hPa及び700hPa天気図の等温線と上昇流、風のシアーになります。

まず対馬海峡付近の低気圧に伴う前線が何℃の等温線に位置しているか確認してみましょう。

概ね6℃~9℃ですね。

そして台湾付近からのびる前線は概ね12℃の等温線にそって伸びていることがわかります。

1日規模の時間変化では等温線に沿う前線位置は変わらないことが多いため、等温線を見ながら解析していくと前線位置を把握しやすくなります。

12時間後、24時間後で青が寒冷前線、オレンジが温暖前線をイメージしています。

等温線の位置、上昇流のある箇所、風向の変化が大きいところに着目すると図のように前線が変化していくことになると考えられます。

24時間後では等温線が北に凸となっているため、寒冷前線の一部も地上の谷に沿うよう変化させます。

これらをまとめると解答のようになります。

気象業務支援センター

問3

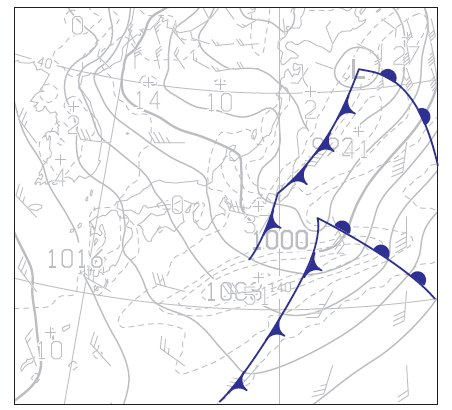

気象業務支援センター

問3(1) 大気の鉛直構造

問3の(1)です。

気象業務支援センター

問3の(1)の①では相当温位、湿数の値を読み取ります。

線が沢山あるので、読み間違いには注意することと、1K、1℃単位で読み取ることにも注意ですね。

まず38.4°での相当温位を見ていきましょう。

1000hPaでは285K、750hPaでは283Kです。

282Kと288Kの間の線を数えていけば問題ないでしょう。

次に38.4°での湿数です。

1000hPaでは4(5)℃、750hPaでは1(2)℃になります。

ちょうど800hPa付近にWがあり湿数の極小が確認できますね。

つまり、これを取り囲む実線が湿数0℃となるため、1℃単位で読み取ると答えになります。

問3の(1)の②です。

大気の安定度を確認していきます。

【5分で読める!】大気の安定度とは何か?仕組みと考え方を図解で気象予報士がわかりやすく解説!

1000hPaから750hPaでの相当温位を読み取ります。

上空に向かって、285Kから283Kに変化しているため小さくなっていますね。

つまり、「対流不安定」となります。

問3の(1)の③です。

38.4°での鉛直流についてです。

鉛直流は点線で図示されていますね。

ちょうど、850hPa付近で鉛直流が最大となり、700hPa付近では南に点線が張り出し弱い下降流となることがわかります。

答えは「850hPa付近で鉛直流が最大となり、700hPa付近で弱い下降流となる。」です。

問3の(1)の④です。

温度移流が明瞭になるのは風向が上空に向かって変化しているところです。

38.4°南と北と比べると850hPaから975hPaでの風向の変化が大きいのは北側ですね。

そして北側風向は上空に向かって、西北西から西南西へと反時計回りに変化しています。

これは寒気移流の特徴になります。

【5分で読める!】温度風とは何か?仕組みと特徴を図解でわかりやすく解説!

まとめると「北側では上方に向かって、風向が西北西から西南西へと反時計回りに変化しており、寒気移流がある。」となります。

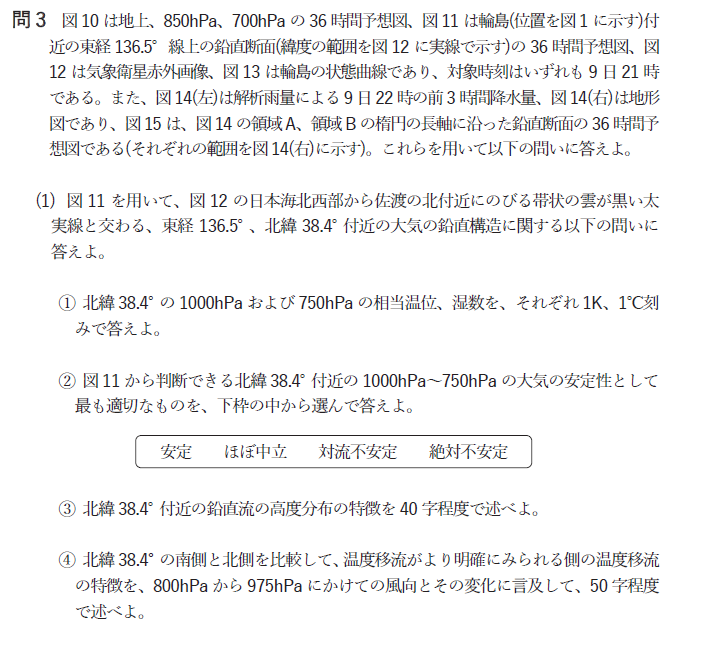

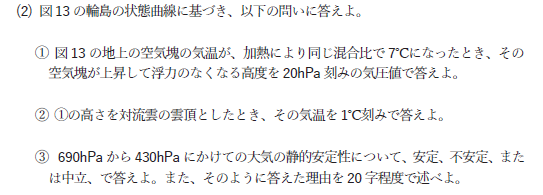

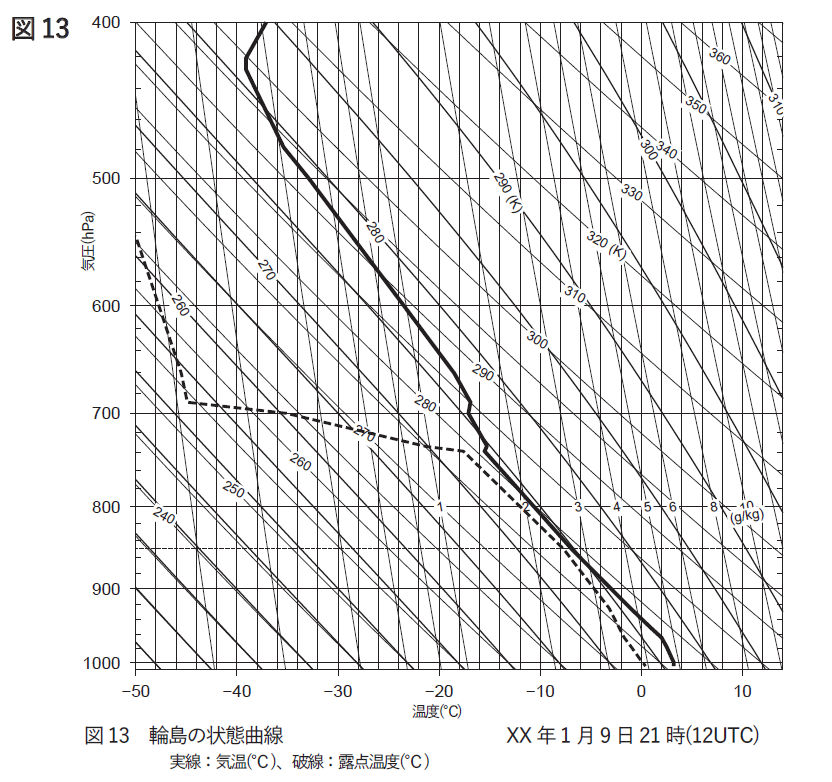

問3(2) 輪島の状態曲線

問3の(2)です。

気象業務支援センター

問3の(2)の①です。

気象業務支援センター

地上の空気塊の気温が加熱され7℃になったときを考えます。

混合比が変わらないので露点温度は今と同じ0.5℃です。

7℃の地点から乾燥断熱線に沿って、0.5℃の地点から等飽和混合比線に沿って線を伸ばし交わる点が持ち上げ凝結高度になります。

雲ができる高度ですね。

そこから湿潤断熱線にそって線を伸ばし、状態曲線と交わるところが平衡高度。

つまり空気塊が上昇して浮力のなくなる高度になります。

気象業務支援センター

赤点線の高度になるので、答えは660(640)hPaです。

問3の(2)の②です。

①の高さを雲頂としたとき、その気温は先ほどの赤点線の交点からまっすぐ線を伸ばし気温を読み取れば答えになりますね。

答えは-19(-20、-18)℃です。

問3の(2)の③です。

690hPaから430hPaにかけての大気の安定性について考えます。

690hPaより上空では気温減率が湿潤断熱線より小さくなっていることがわかります。

乾燥断熱線より気温減率が大きければ絶対不安定、湿潤断熱線より気温減率が小さければ絶対安定でしたね。

【5分で読める!】大気の安定度とは何か?仕組みと考え方を図解で気象予報士がわかりやすく解説!

問題文から答えは「安定」となります。

また理由については「気温減率が湿潤断熱減率より小さいため。」です。

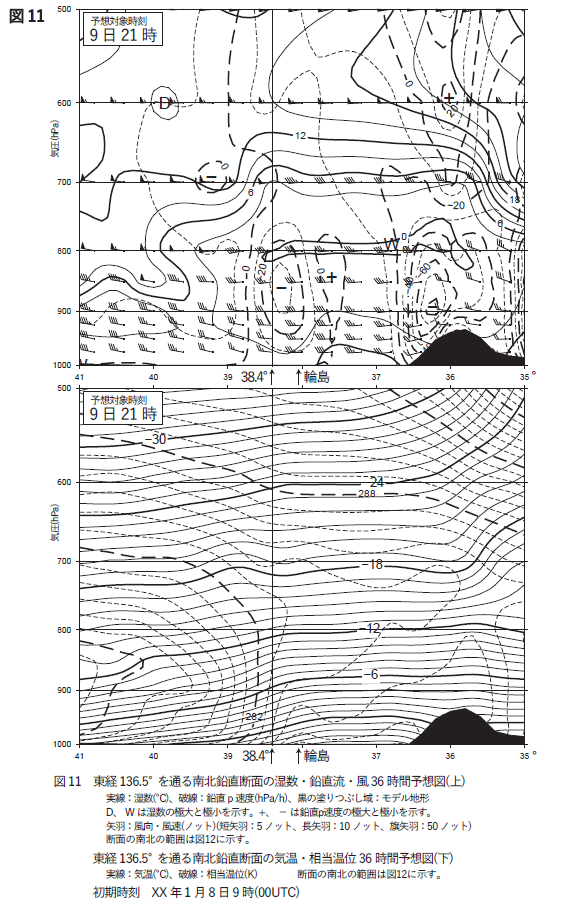

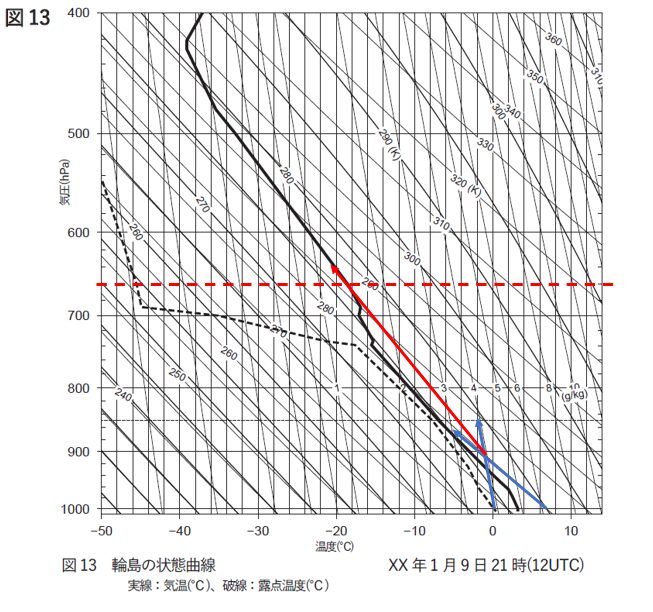

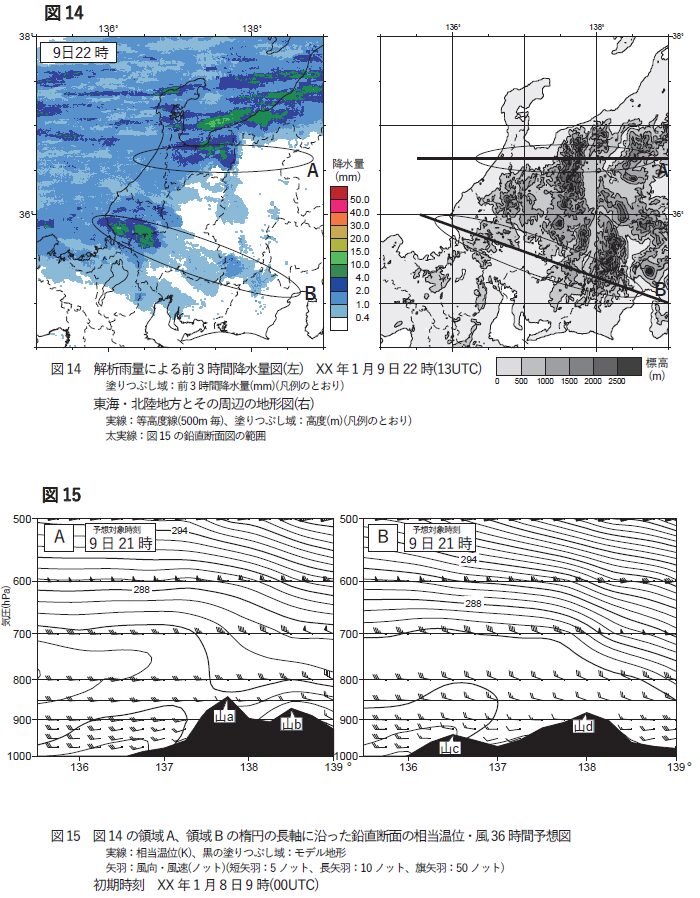

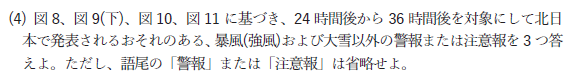

問3(3) 降水域の地形との関係

問3の(3)です。

気象業務支援センター

問3の(3)の①です。

気象業務支援センター

この問題は山の標高に着目して降水量の違いを読み取ります。

まず領域Aについてです。

標高は山aの方が山bに比べ高いことはわかりますね。

そして降水量は山aの西側で最大15mmの降水量が確認でき、その東側では降水が確認できません。

よってまとめると「山bより標高の高い山aの西側では降水量が多く、山aより東側では降水がない。」となります。

次に領域Bです。

標高は山cに比べ、山dの方が高いですね。

降水量についてはどうでしょう。

山cの西側から山頂にかけて、降水量が多く、山cを越えて山dにかけても弱い降水を確認することができますね。

よって、「山cのすぐ西側から山頂にかけて降水量が多いが、山cよりも高い山dにかけても弱い降水がある。」となります。

問3の(3)の②です。

大気の安定性については相当温位が上空に向かって、大きくなっているか小さくなっているかで判断していきます。

まず山aです。

山頂からその上空100hPa上空にかけては相当温位の鉛直差はほとんど見られません。

よって安定性は「ほぼ中立」です。

次に山bです。

山頂からその上空100hPaにかけては、上空に向かって相当温位が大きくなっていることがわかります。

よって「安定」です。

次は山cです。

山頂からその上空100hPaにかけては、上空に向かって相当温位が小さくなっていますね。

ということは「対流不安定」となります。

最後に山dです。

山頂からその上空100hPaにかけて鉛直差がほとんど見られません。

山aと同様ですね。

答えは「ほぼ中立」となります。

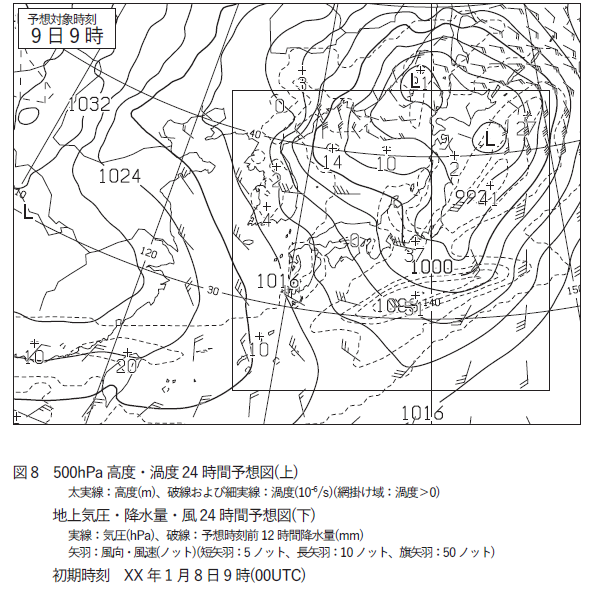

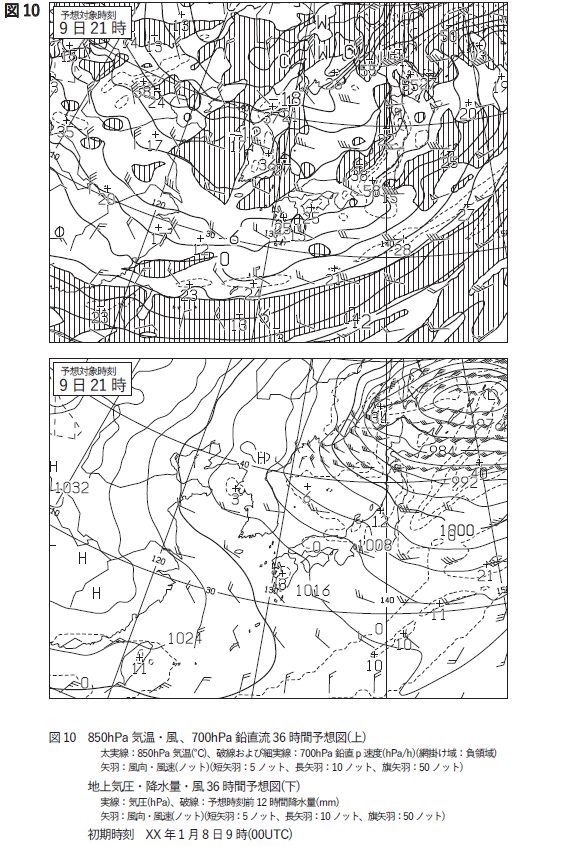

問3(4) 警報と注意報

最後の問題、問3の(4)です。

気象業務支援センター

36時間後の天気図をみてみましょう。

気象業務支援センター

地上低気圧では北東に進み、西高東低の冬側の気圧配置が強まります。

風もつよく、また850hPaの気温は低気圧付近は-6℃より低くなると予想されています。

つまり、波浪や高潮、気温が低いことによって生じる着雪や着氷などが考えられます。

また、対流不安定である日本海側などでは雷が発生し、寒気の流入で低温にも警戒が必要です。

山沿いでは大雪による暴風雪やなだれにも注意ですね。

他にも注意報、警報はありますが、問題文および資料では確認できないため対象から外れます。

よって考察した「波浪、高潮、着雪(着氷)、雷、低温、暴風雪、なだれ」から3つ選べば正解です。

まとめ

皆さんお疲れ様でしたー!

今回は問1から、かなり問題ながかったですね。

途中であきらめたくなった方もおられるのではないでしょうか。

一旦わからなくなると、考えるのもいやになりますが、わかる問題を着実に解いていくのが合格への近道です。

作図や記述も多く、時間がかかる問題ばかりでしたが、時間配分も気にしながら、問題を解いていくようにしましょう。

繰り返しの練習があなたの力になるはずです。

【5分で読める!】気象予報士実技試験の突破のカギは時間配分にあり!完全完答のコツをご紹介!

最後までお読みいただきありがとうございます!

このブログは私の経験もふまえ、独学で勉強していく方の「悩みを少しでも減らしたい」という思いを解消すべく、全て手作業で時間をかけ作成しております。

少しでも役に立った、今後も継続してほしい、また読みたいと感じられる方がおられましたら是非codocから投げ銭という形で応援してください!

あなたの応援が次のコンテンツを生み出す力になっています。