【保存版】気象予報士は本当に稼げる!?資格の価値とおすすめ就職先10選!

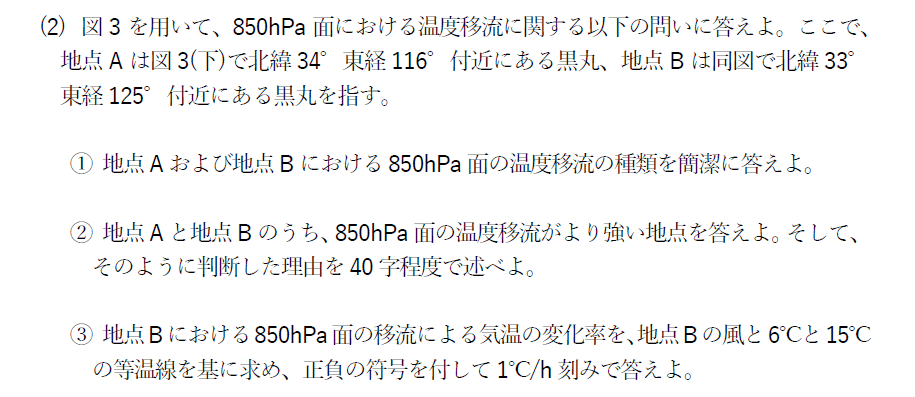

問1

気象業務支援センター

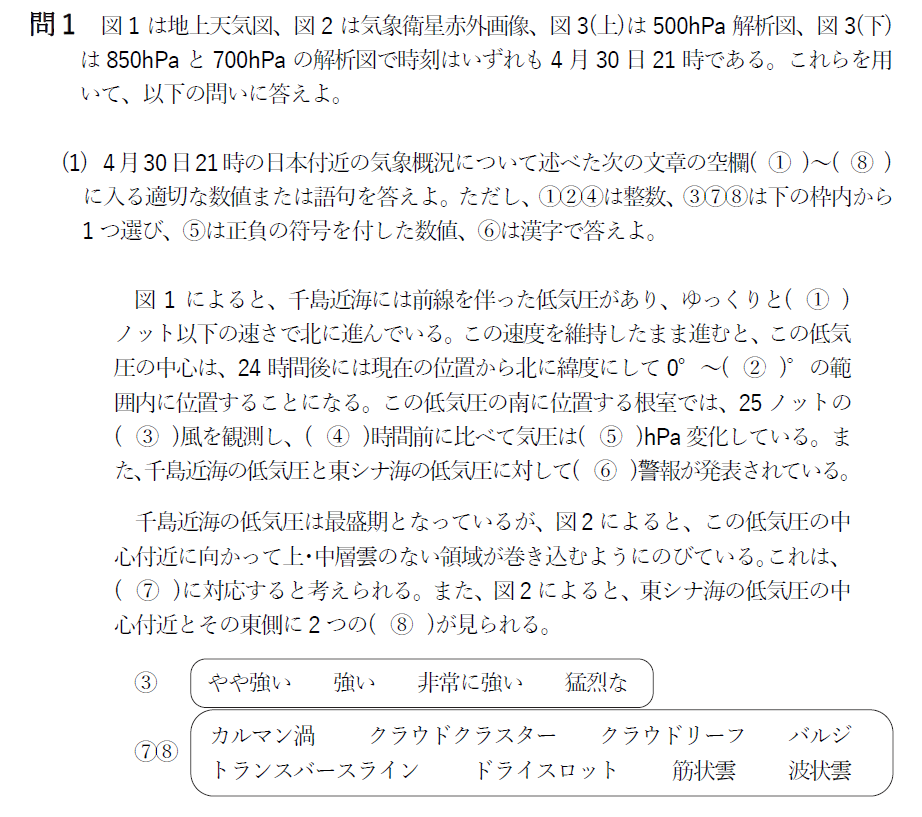

問1(1) 地上天気図

早速、問1の(1)から問題を解いていきましょう。

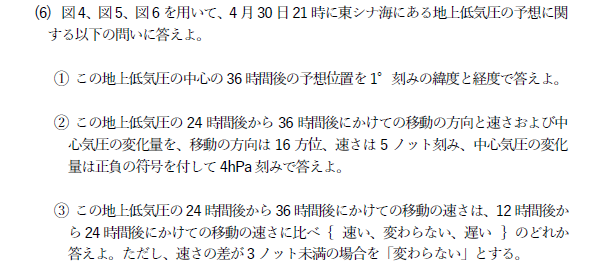

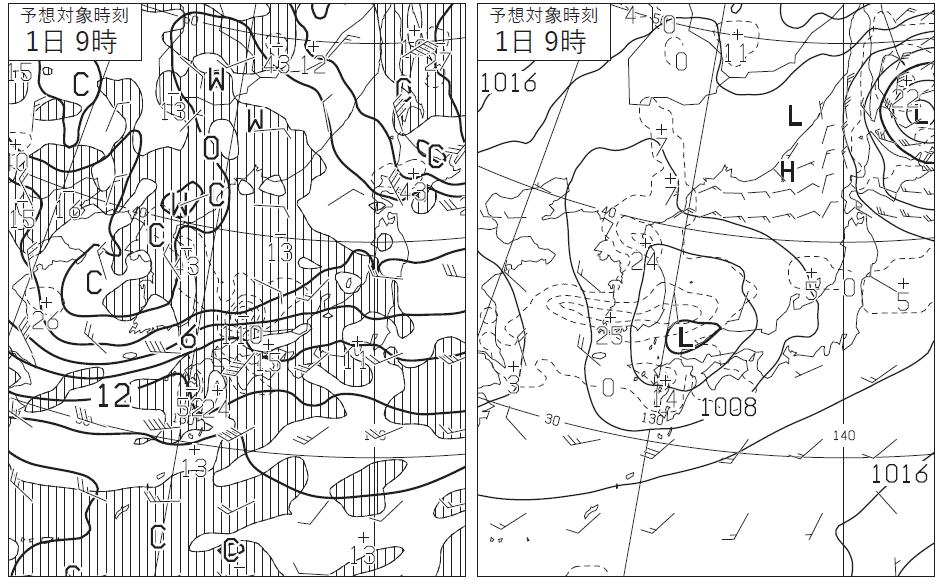

まず、図1の地上天気図を見ます。

気象業務支援センター

千島近海に前線を伴った低気圧が確認できます。

この低気圧には「SLW」と表示があり、ゆっくりと①5ノット以下の速さで北に進んでいることがわかります。

そして、この速度を維持したまま進むと、低気圧中心は24時間後に最大で5×24=120海里すすむことになり、緯度に直すと0°~②2°の範囲に位置することになりますね。

この低気圧の南にある根室では25ノットの③やや強い風を観測し④3時間前にくらべ、⑤+3.4hPa変化しています。

風の強さはやや強い、強い、非常に強い、猛烈と4種類ありますので、それぞれの基準と合わせておぼえておくようにしましょう。

それと、気圧変化は±を忘れないように注意ですね。

次に、千島近海と東シナ海の低気圧に対しては「GW」の表記がありますので⑥海上強風警報が発表されていることがわかります。

「W」、「GW」、「SW」、「TW」などの発表基準と名称についても頻出ワードなので、確実に覚えておくようにしましょうね。

気象業務支援センター

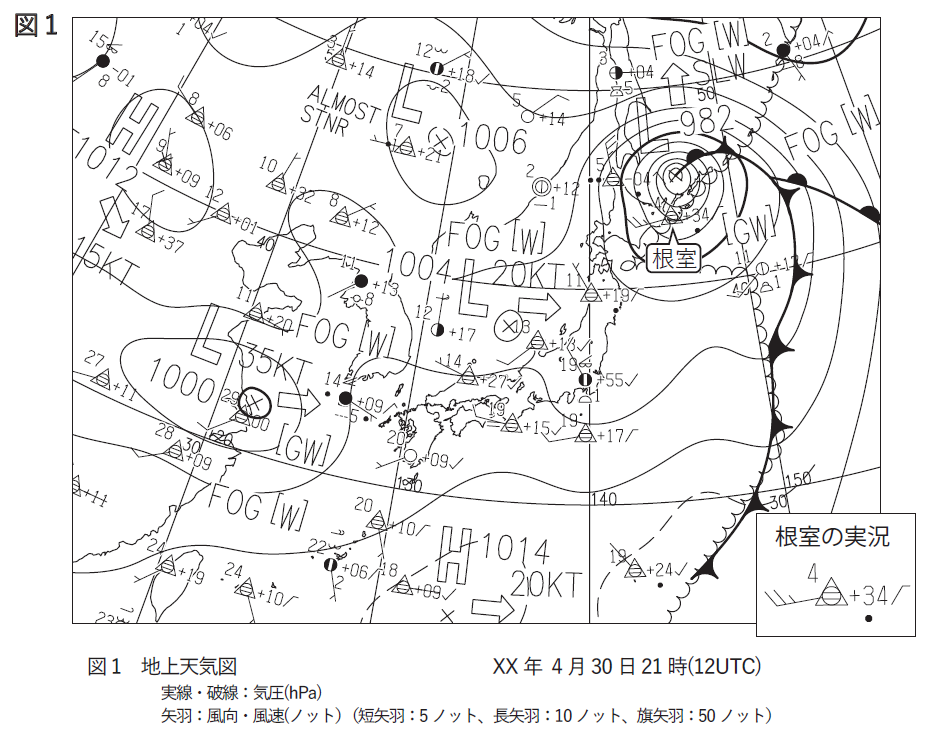

図2によると千島近海の低気圧に対して、中心付近に向かって、上・中層雲のない領域が巻き込むように伸びています。

これは⑦ドライスロットに対応していると考えられます。

また東シナ海の低気圧中心とその東側には明白色の対流雲が確認でき⑧クラウドクラスターだとわかります。

はい、問1の(1)終了です。

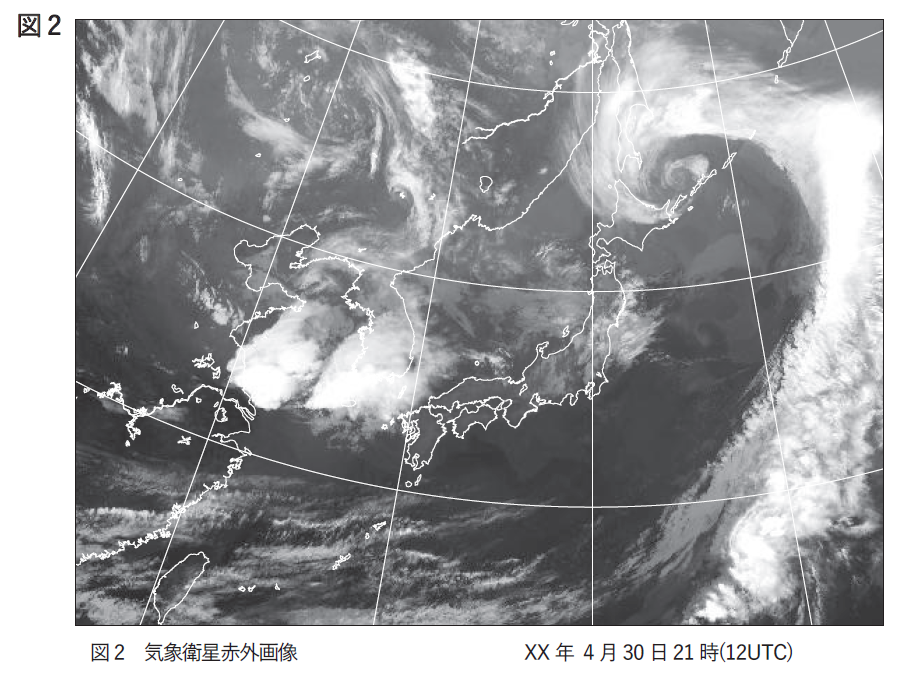

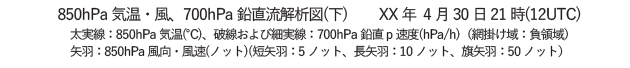

問1(2) 温度移流

次は問1の(2)です。

まず問1の(2)の①ですが、地点Aと地点Bでの850hPa面の温度移流を読み解きます。

気象業務支援センター

まずA点を見ると、30ノットの北よりの風が吹いています。

そして等温線は北の方が気温が低くなっていますね。ということはA点は寒気移流であることがわかります。

次にB点ですが、30ノットの南よりの風で、暖かい方から冷たい方に向かって、風が吹いていますね。

B点は暖気移流です。

問1の(2)の②です。

温度移流の大小は等温線の間隔の狭さ(水平温度傾度の大きさ)と、風速の強さで判断します。

地点AもBも30ノットと同じでしたので、等温線の間隔を確認します。

風向に沿って、地点A、地点Bからの等温線までの距離を確認すると、地点Bの方が明らかに狭いことがわかります。

つまり水平温度傾度が地点Bの方が大きいんですね。

よって温度移流が強い地点はBでその理由としては「両地点の風速は同じだが、地点Bの方が風向に沿った水平温度傾度が大きいため。」となります。

問1の(2)の③です。

まず、地点Bは暖気移流でしたので、解答に記載する符号は+であることがわかります。

このような問題が出たときはまず符号を忘れないようあらかじめ考えておくのがおすすめです。

さて、問題文から6℃と15℃の等温線をもとにと記載がありますので、まずその間の距離を読み取りましょう。

距離はおよそ90海里ですね。

風速は30ノット=30海里/hでしたので、この距離で9℃温度が変化するのは3hかかることがわかります。

つまり、気温の変化率=9/3=+3℃/hです。

【5分で読める!】温度風とは何か?仕組みと特徴を図解でわかりやすく解説!

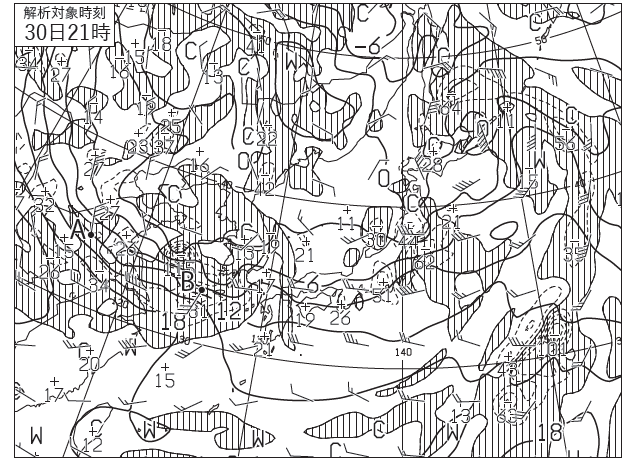

問2

気象業務支援センター

問2(1) トラフ解析

まず問2の(1)です。

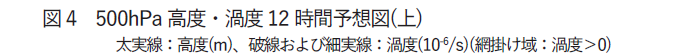

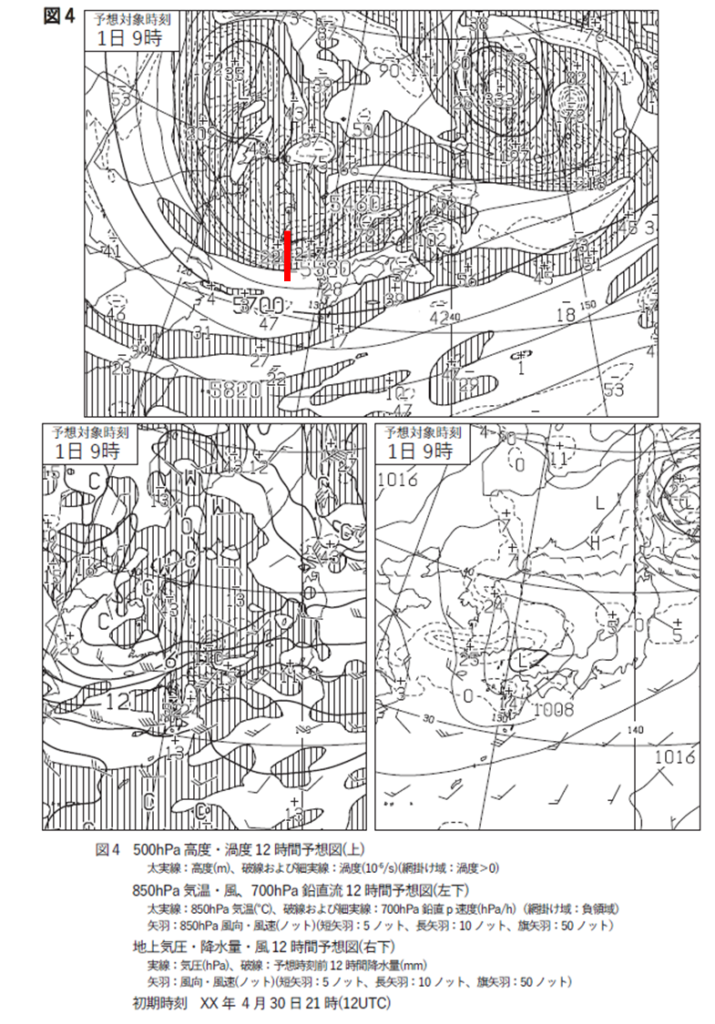

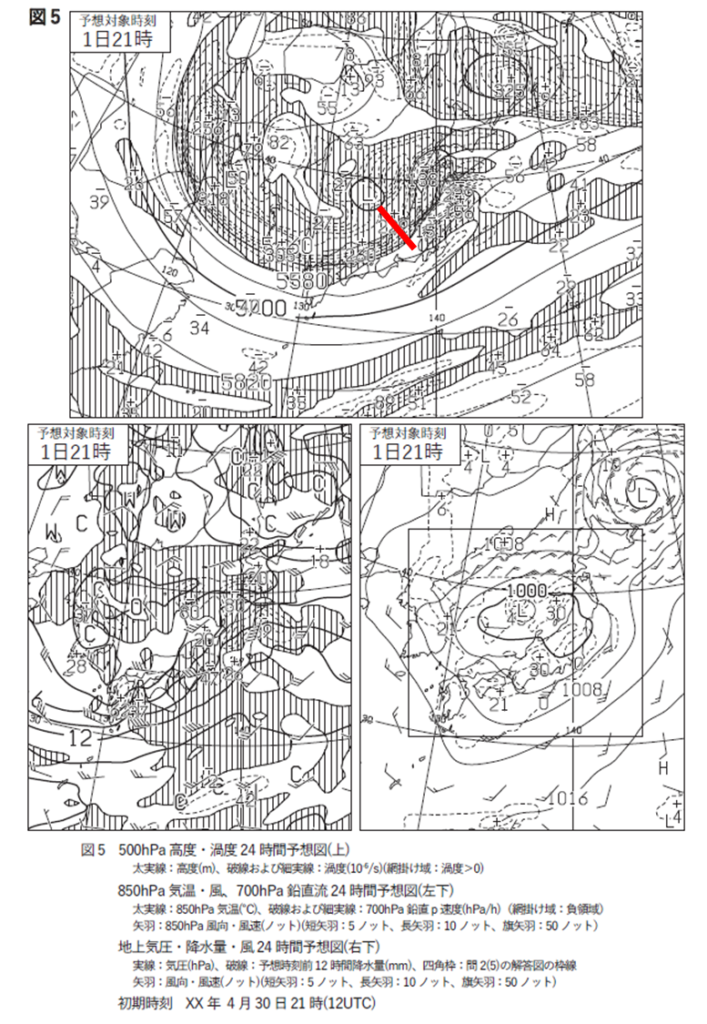

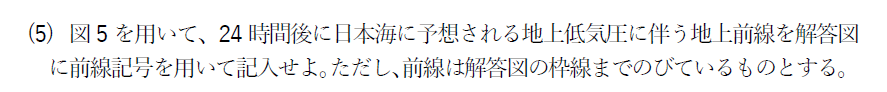

トラフの予想位置について考えます。

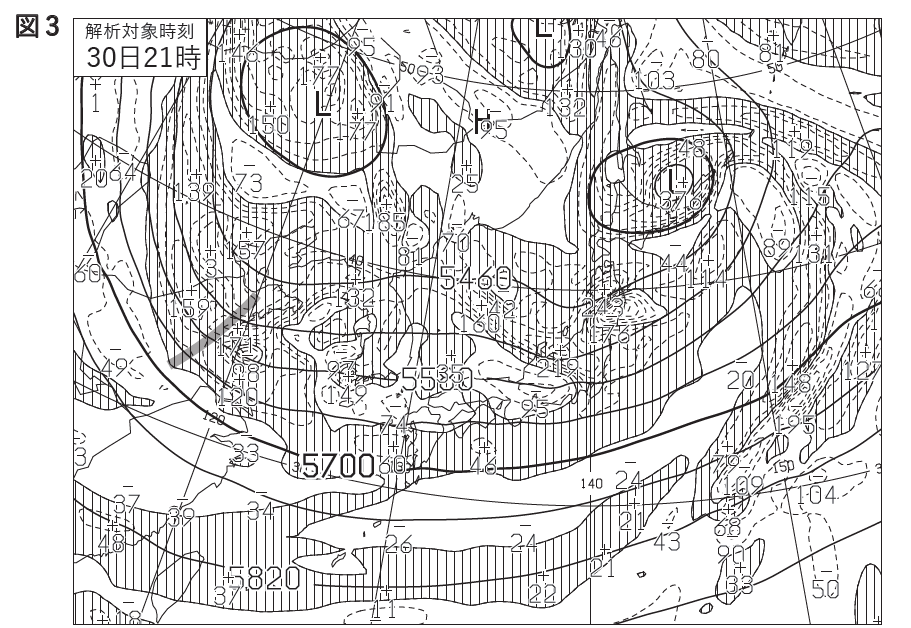

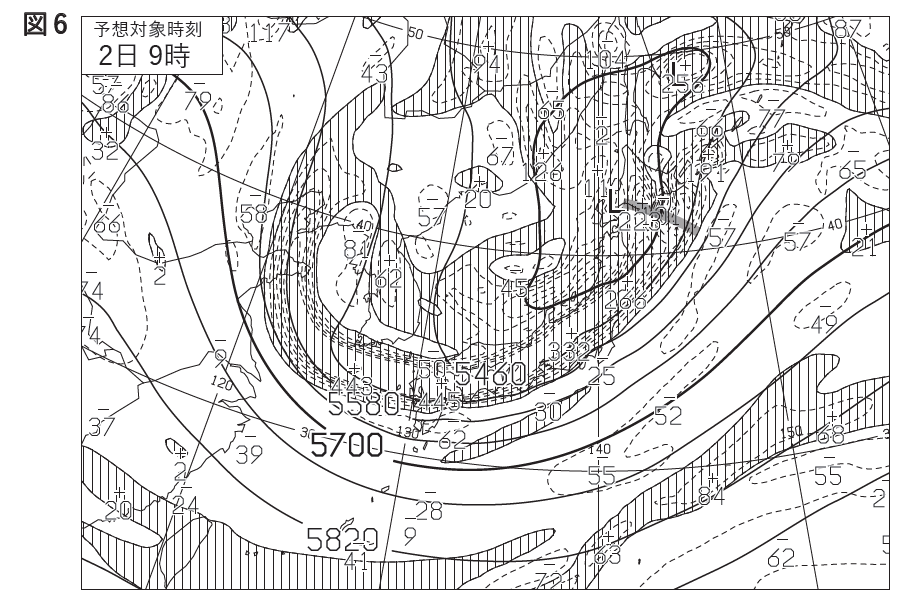

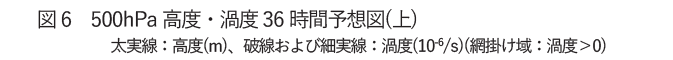

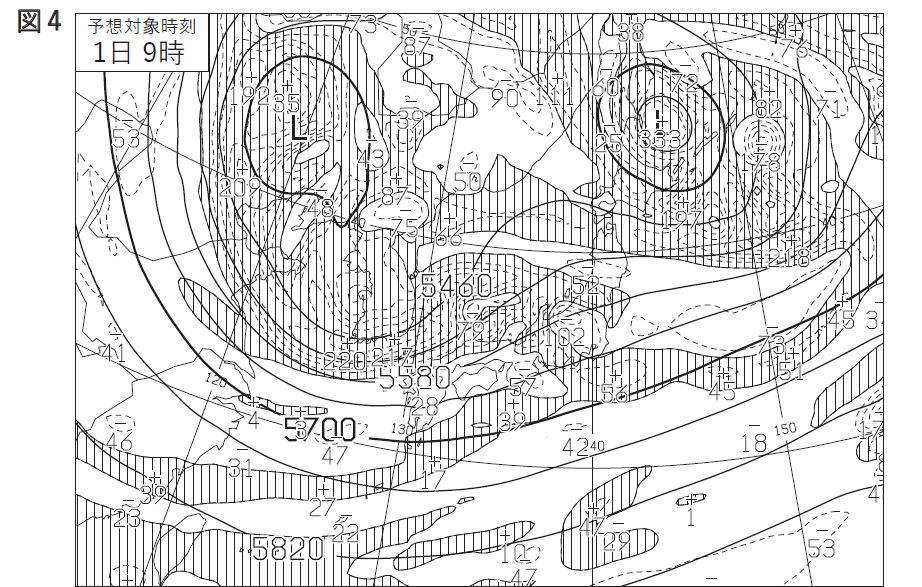

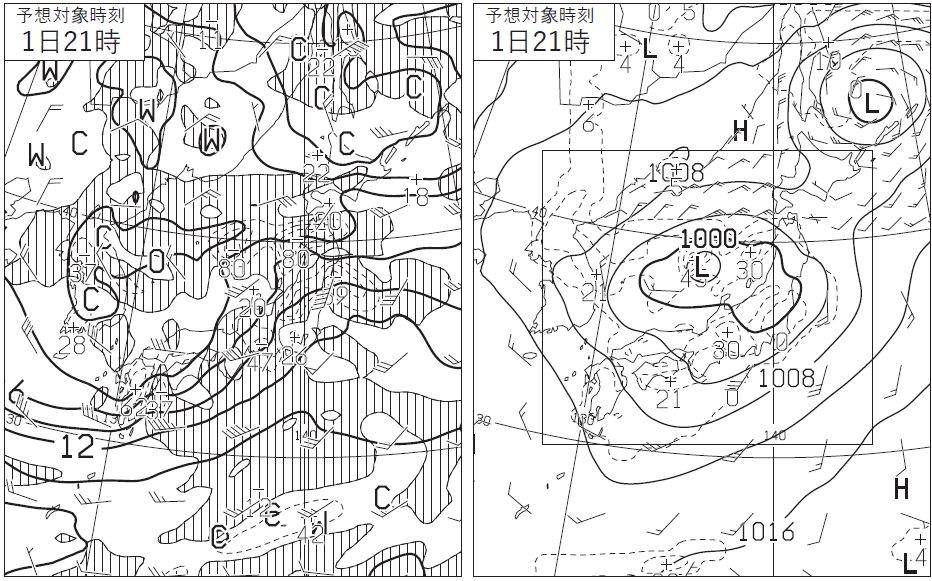

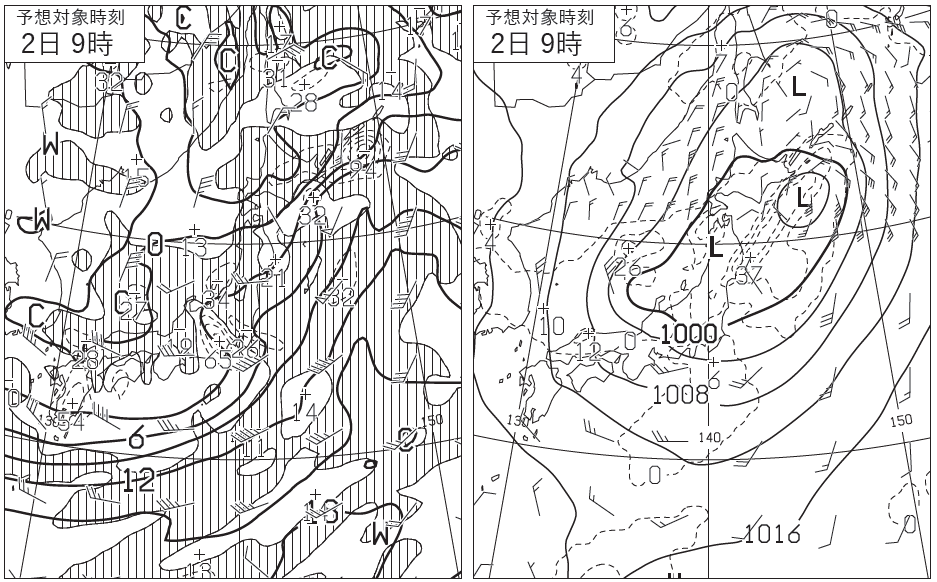

図3と図6には初期時刻と、36時間後のトラフが図示されています。

その間の12h後と24h後のトラフの位置を考えていくわけですが、すぐ図4、図5を見るのではなく、およその位置を推測してから、確認するほうが、解答までの時間短縮になるので、私はこのやり方をおすすめします。

まず、12h後と24h後の2本のトラフの位置は、図3と図6の間にほぼ均等になるように2本のトラフがあるのだろうと考えます。

そうすると初期時刻のトラフから大体経度10度分づつくらいの位置にそれぞれのトラフがあると推定できます。

あとは渦度+171~+223で曲率の大きい位置を図4と図5をもとに見ていくと答えがでてきます。

図4では、渦度+220付近、図5では渦度+229付近で曲率の大きく5460mと交わる点をよみとると、東経127°(126,128)、東経137°が答えになります。

緯度経度の簡単な求め方についてはこちらを確認してみてください。

【5分で読める!】緯度・経度の簡単な求め方は?気象予報士がわかりやすく解説!

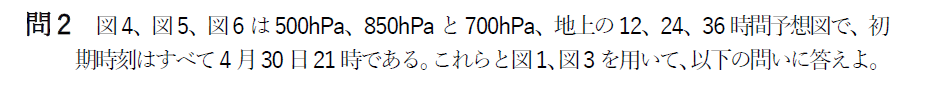

問2(2) トラフと地上低気圧の位置関係

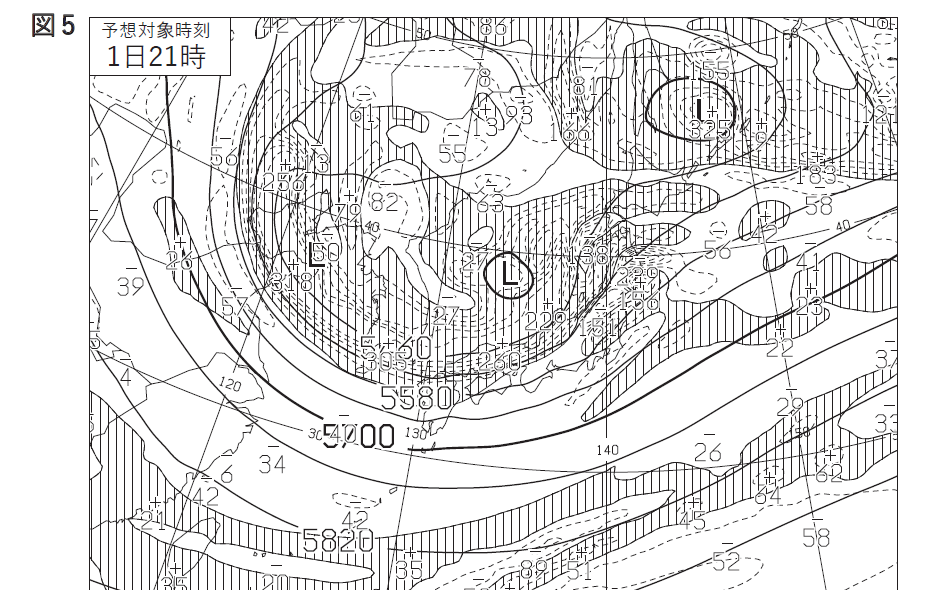

問2の(2)です。

気象業務支援センター

気象業務支援センター

図4及び図5にトラフの位置を赤線で記載してみました。

このトラフの位置と地上低気圧の位置をそれぞれ見比べながらトラフの移動がどう変化しているかを考えていきます。

まずトラフの移動方向がどのようになっているかですが、図4の12h後と図5の24h後のトラフを見ると、東北東進していることがわかります。

そして12h後のトラフと地上低気圧中心の位置にくらべ、24h後のトラフと地上低気圧中心の方が近いことがわかりますよね。

つまり、「トラフは東北東進し、西側から地上低気圧に接近する。」が答えになります。

この答え方は、定番ですので丸暗記しておくのをおすすめします。

【テンプレ暗記用】気象予報士実技試験の記述解答を全部丸暗記帳!(過去10年分以上)

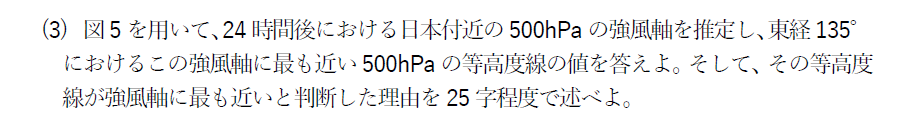

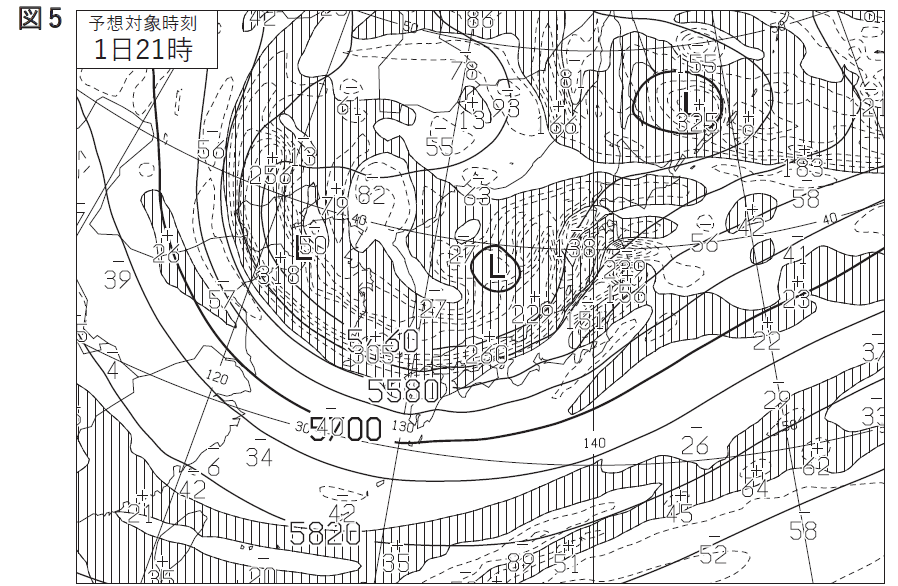

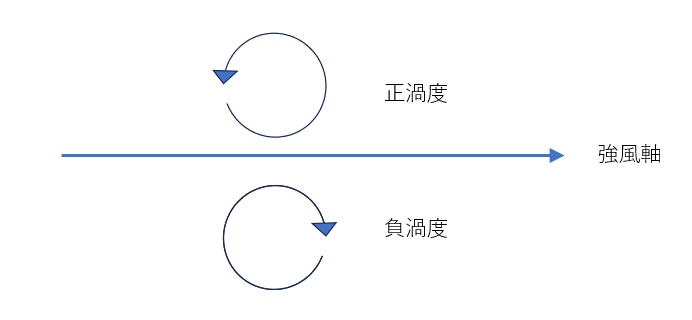

問2(3) 強風軸解析

問2の(3)です。

気象業務支援センター

強風軸推定の問題ですね。

強風軸は上図のように正渦度と負渦度の境界である渦度0線が該当します。

500hPaでこのような状況になる箇所を見つければよいんですね。

気象業務支援センター

図5を見て、強風軸はわかりましたでしょうか。

ちょうど5520mの高度が正渦度と負渦度の境界となり強風軸に対応しそうですね。

よって等高度線は5520m、その理由としては「500hPa面の正渦度域の南縁( 渦度ゼロの等値線) に最も近いため。」となります。

ここで解答内に正渦度の南縁とわざわざ記載しているのは、もし負渦度が北にあり、南に正渦度であればそれは強風軸ではなくなってしまうことを意味します。

かならず強風軸は正渦度の南縁に位置しますので、それは忘れないようにしておきましょう。

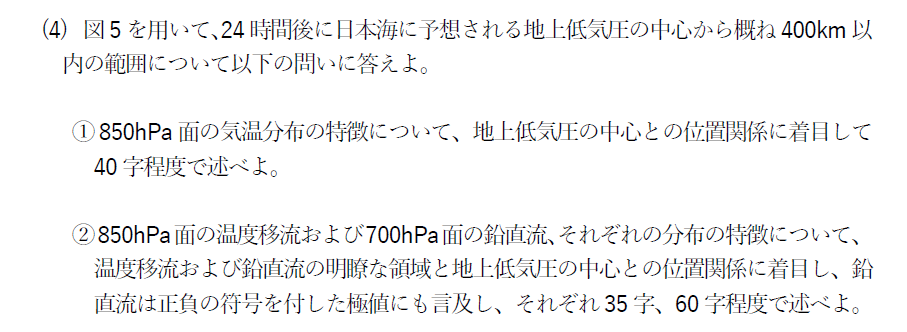

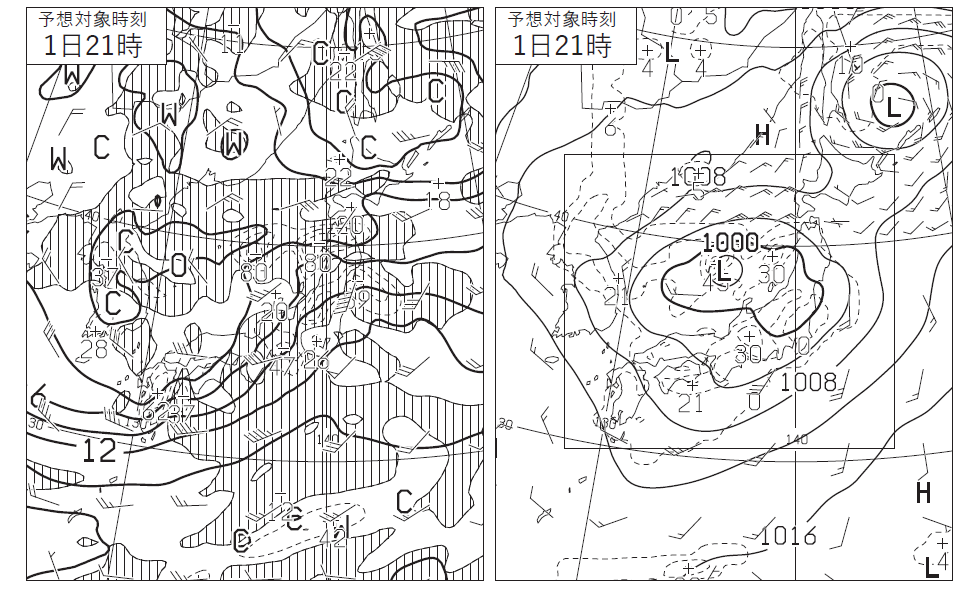

問2(4) 地上低気圧の気温分布

問2の(4)です。

気象業務支援センター

まず、問2の(4)の①では気温分布の特徴を考えます。

気象業務支援センター

気温分布の特徴と質問されたら、問われている位置の近くに必ず特徴的な気温分布があるはずなのでそれは見逃さないようにしましょう。

今回であれば地上低気圧付近の気温分布をみると、南東で等温線が混んでいるという状況が読み取れます。

これがポイントなんですね。

等温線が混んでいるということは水平温度傾度が大きいということを意味しています。

さらに同じ範囲の北側、南西側のエリアに比べて相対的に高温であることがわかります。

よって答えは「地上低気圧の中心の南東側では、水平温度傾度が大きく相対的な高温域となる。」となります。

実技問題を繰り返し解いていると、この問題であればこの箇所のキーワードが必要だなというのはなんとなくわかってきます。

繰り返し練習して出題者が押さえてほしいポイントは必ず解答できるような感覚を身に着けていくようにしましょうね。

問2の(4)の②です。

温度移流、鉛直流とも地上低気圧との位置関係に着目し解答します。

つまり地上低気圧の中心というワードはかならず入れておかないといけません。

まず、温度移流についてですが、中心の東側から南側にかけて等温線が混んでおり、温度移流が顕著であるこの位置に着目しなければいけないことはわかります。

東側を見てみると、南から風が吹いており、暖気移流であることがわかります。

そして南側では北からの風が確認でき寒気移流であることがわかりますね。

これらをまとめると、温度移流については「地上低気圧の中心の東側で暖気移流となり、南側で寒気移流となる。」となります。

次に鉛直流についてですが、極値にも言及し解答をまとめる必要があります。

低気圧中心付近での鉛直流の極値を探してみると、中心のすぐ近くと東側に-80hPa/hの上昇流が確認できますね。

そして中心付近に+20hPa/hの下降流も読み取れます。

よってこれらをまとめると、鉛直流については「地上低気圧の中心付近から東側にかけて最大-80hPa/h の上昇流となり、南側では最大+20hPa/h の下降流となる。」となります。

指定された文字数でまとめるのは修行がいりますが、押さえておかないといけないキーワードを入れると概ねその字数になることが多いです。

不足している場合は何かワードが足りていないという視点で見直してみることも必要です。

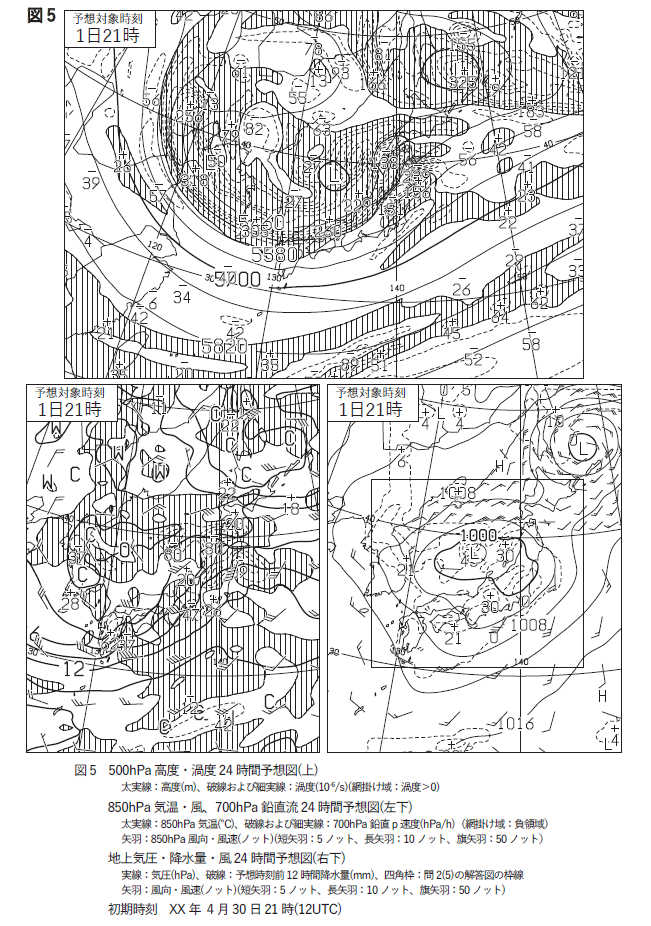

問2(5) 前線解析

問2の(5)です。

気象業務支援センター

前線作図の問題ですね。

気象業務支援センター

図5を用いてと記載してあるので、500hPaの強風軸、850hPaの等温線と風向、地上天気図で前線位置を推定していく必要があります。

まずトレーシングペーパーに地上低気圧中心をマークして500hPa天気図に重ねてみましょう。

強風軸が低気圧中心の南側を通っていることがわかりますでしょうか。

これは前線が閉塞している特徴で、強風軸にそって閉塞点があることを表しています。

次に強風軸も写したトレーシングペーパーを850hPa天気図に重ねてみます。

そうすると、中心の南から南東にかけて、中心を取り巻くように冷たい空気が巻き込んでいることがわかり閉塞しているということがここでもわかります。

強風軸と等温線集中帯の南縁、東側の上昇流域の交わる箇所に閉塞点があるのだろうと推定できます。

また気温についてみると、寒冷前線後面の寒気が強いため寒冷型閉塞前線ですね。

閉塞点がわかれば中心からそこまで閉塞前線を引きつつ、寒冷型閉塞前線となるよう低気圧の気圧の谷にそって前線を引くと解答を導くことができます。

気象業務支援センター

今回の場合、上昇流域や等温線集中帯が気圧の谷にそっているので、地上天気図の気圧の谷を優先に考えて線を引けば前線になりますが、問題によっては気圧の谷が前線にならない場合もありますので、天気図をよく見て状況に応じて適切に判断していくようにしましょう。

【図解付き!】気象予報士実技試験の作図問題を完全対策まとめ(前線解析・等圧線解析)

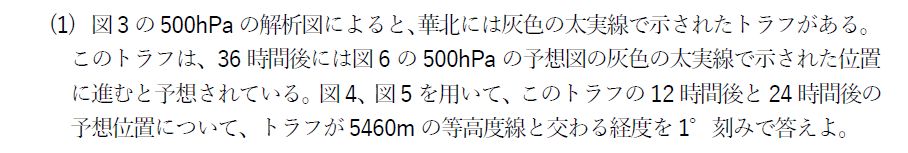

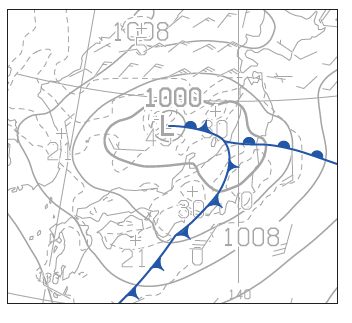

問2(6) 東シナ海の地上低気圧

問2の(6)です。

気象業務支援センター

まず問2の(6)の①です。

気象業務支援センター

東シナ海にある低気圧が36h後にどの位置にあるか読み取る問題ですが、いきなり36時間後の天気図をみてもわからないので、12h後の天気図からみていくようにしましょう。

地上天気図で12h後には低気圧中心は山口県北に位置しています。

次に、24h後には日本海中部のあたりまで北上してきていることがわかりますね。

そして36h後ですが、ひとつだった低気圧中心が二つにわかれていることがわかります。

そのため、このどちらかが東シナ海の低気圧の可能性が高いです。

850hPa天気図では1日21時に低気圧中心付近にあった等温線の凸部に-80hPa/hが二つ見られましたが、2日9時には-34hPa/h付近と-94hPa/h付近で2つに分かれていますよね。

これが分離した低気圧中心であることが考えられるため、東シナ海の低気圧中心が36h後にある位置は北緯40°、東経140°であると考えられます。

問2の(5)の②です。

24h後から36h後の移動方向と速さ、及び中心気圧の変化量を求めましょう。

上図より移動方法は東北東であることがわかりますね。

移動距離は約213海里ですので、12hでわり5ノット刻みを考慮すると20ノットとなります。

中心気圧は996hPa→1000hPaと変化しているので+4hPaです。

次に問2の(5)の③です。

12h後から24h後の移動の速さは約27ノットなので、24h後から36h後はそれに比べ、遅いことがわかります。

この問題では12h後から24h後までのノットを計算しなくても定規で距離の差を出したあと、ノットに変換する方が早いかもしれませんね。

これで問2は終了です。

【5分で読める!】気象予報士実技試験での定規の使い方!効率よく問題を解く方法をご紹介!

問3

気象業務支援センター

問3(1) 館野の状態曲線

問3の(1)です。

気象業務支援センター

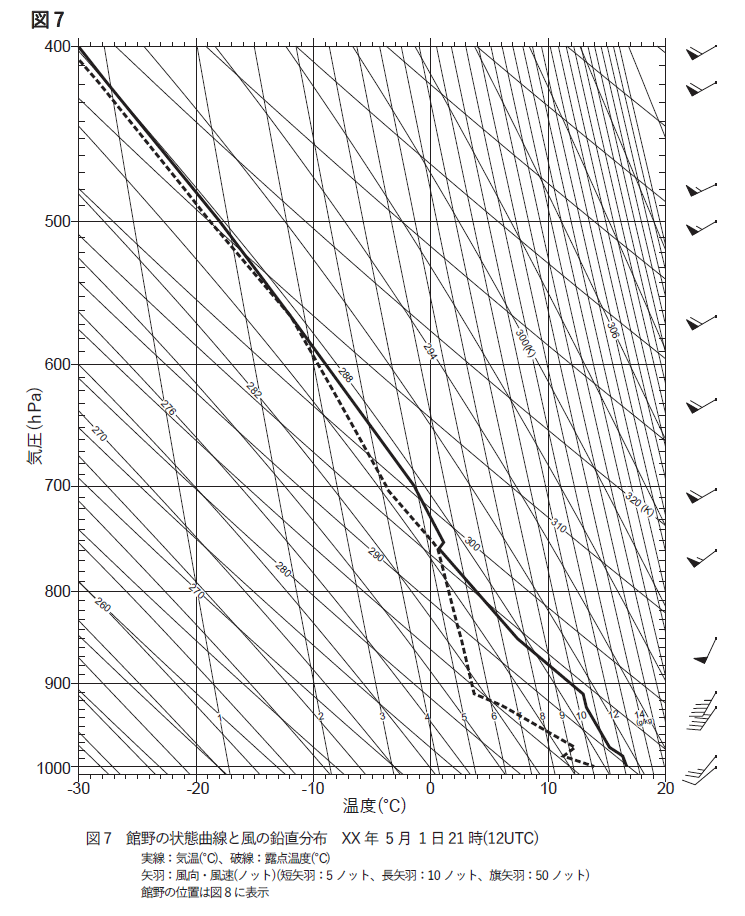

まず問3の(1)の①です。

雲底の高度は、乾燥断熱減率と等飽和混合比線の交点が雲低になりますので、1000hPaの気温と露点温度からそれぞれの線を伸ばしていくと960hPaが雲低になります。

今回はたまたま、1000hPaの気温から乾燥断熱線が、露点温度から等飽和混合比線が伸びているので考えやすいですね。

答えは雲低の高度が960hPaで用いた等値線の名称は乾燥断熱線、等飽和混合比線となります。

問3の(1)の②です。

自由対流高度を求めるときは、雲低から湿潤断熱線にそって伸ばしていき、状態曲線と交わる点がそれに該当します。

自由対流高度は870hPaですね。

自由対流高度より高くなると空気塊が勝手に上昇していくことになります。

そして、しばらく上昇していくと空気塊が状態曲線の気温と同じになる点が現れます。

これが雲頂高度となり自由対流高度から雲頂高度までの領域が大きいと、活発に対流がおきているということが判断できます。

雲頂高度は450hPaでその気温は-24℃となります。

エマグラムを用いて、雲頂高度や自由対流高度などを求める問題は過去にも沢山出題されていますので、正確に答えをだせるよう繰り返し練習をしてみてください。

習うより慣れろです。

【5分で読める!】エマグラムとは何か?気象予報士試験のための読み方・使い方を図解でわかりやすく解説!

問3(2) 相対湿度

問3の(2)です。

気象業務支援センター

エマグラムで相対湿度を求めるときは等飽和混合比線の値を使用します。

まず相対湿度が最も低い高度ですが、言い換えると気温と露点温度の差がもっとも大きい高度を指します。

逆に気温と露点温度の差が小さく、くっついていたら湿度100%です。

そのように考えると、湿度がもっとも低い高度は910hPaになります。

相対湿度については910hPaでの気温と露点温度の等飽和混合比線の値を読み取ります。

すると10.5g/kgと5.5g/kgですので、相対湿度=5.5/10.5≒50%となります。

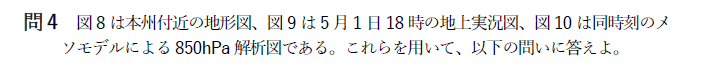

問3(3) 館野上空の大気の状態

問3の(3)です。

気象業務支援センター

館野の風の鉛直分布によると、760hPaより上層の風は概ね西南西55~60ノット、850hPaより下層の風は最下層を除き南南西45~50ノットでこれらの間には①鉛直シアーがあります。

このような環境で積乱雲が発生すると複数の積乱雲が組織化されて②マルチセル型の積乱雲群が形成されることがあります。

また館野の下層のような乾燥した環境で積乱雲が発生した場合、雲底下での降水粒子の③蒸発や④昇華により空気の⑤冷却が促進され下降流が強まり、地面に対して突風をもたらすことがあります。

問4

気象業務支援センター

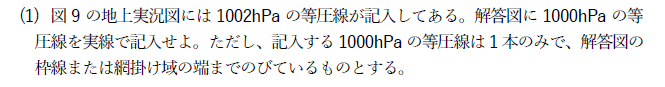

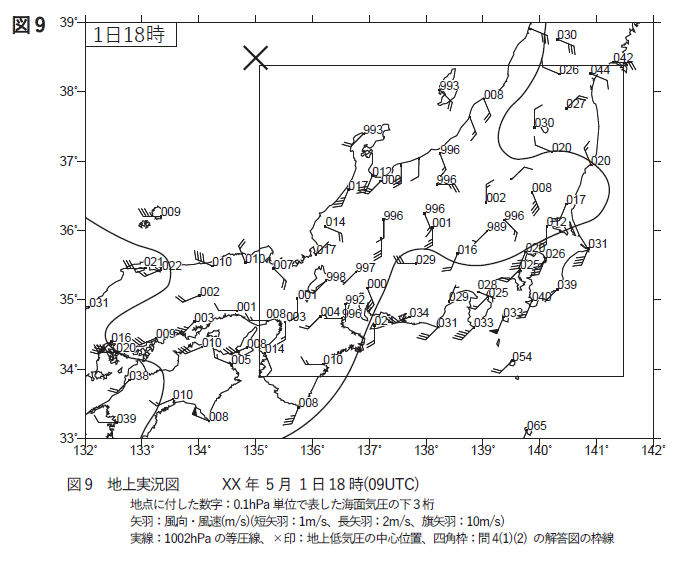

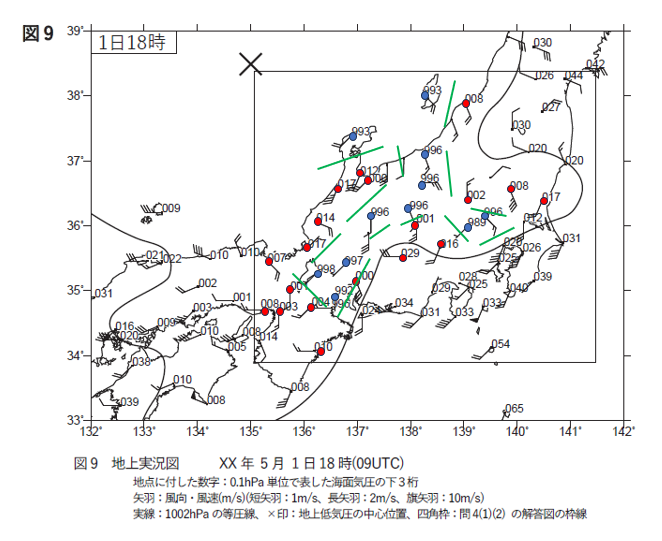

問4(1) 等圧線解析

問4の(1)です。

気象業務支援センター

1000hPaは図9で000と表記されます。

これが表記される可能性のある場所を探していく必要がありますね。

図9ではわかりにくいので、少し色分けしてみましょう。

1000hPa未満を青丸、1000hPa以上を赤丸として色分けしてみます。

気象業務支援センター

いかがでしょうか。

1002hPaの線がすでに黒実線で記載されていますが、1000hPaはこの線より内側にあるはずです。

そして色分けをした後に赤と青が反する境界及び000があればそこを通るように緑線をいれてみると、1000hPaのラインがだいぶわかりやすくなるのではないでしょうか。

あとは滑らかに線をつなげば答えを導くことができます。

気象業務支援センター

実際の試験でもこのように識別してやると間違いが限りなくなくすことはできます。

ただ時間がかかりますので、識別をするのであれば、できるだけ他の問題を素早く解いて作図に時間の余裕をつくることが大切になってきます。

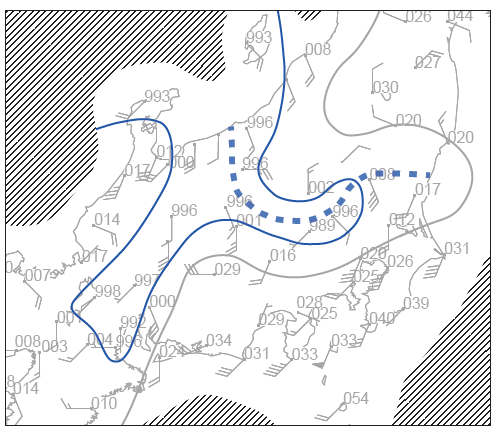

問4(2) 温暖前線の解析

問4の(2)です。

気象業務支援センター

温暖前線の陸上部分のみを推定します。

前線の推定には風のシアがある箇所、そして気圧の谷となっている箇所に線を引くことになります。

気象業務支援センター

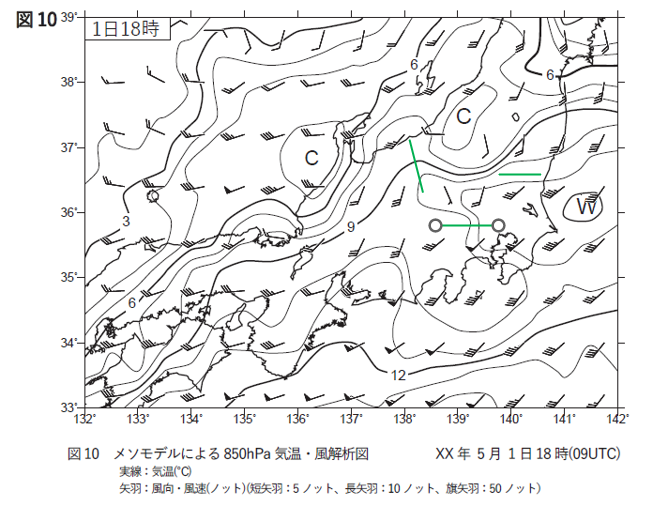

図10で陸上に風速のシアがありそうなところに緑線を引いてみるとこのようになります。

あとは気圧の谷と地上の風速の変化があるところを滑らかに結ぶと答えにつながります。

気象業務支援センター

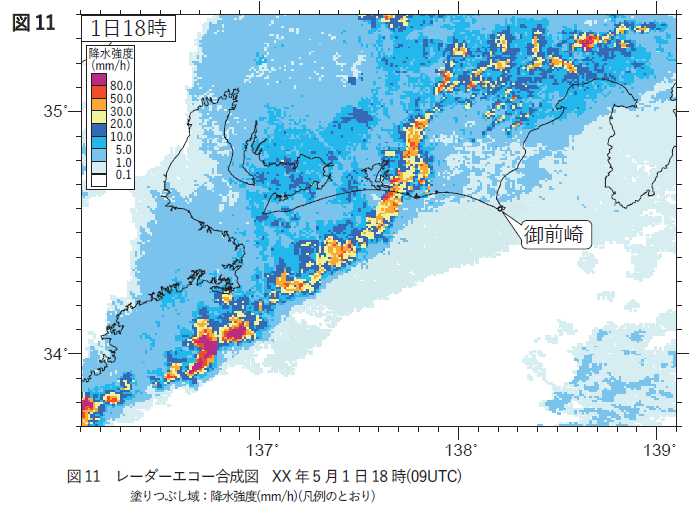

問5

問5(1) エコー域での気温分布

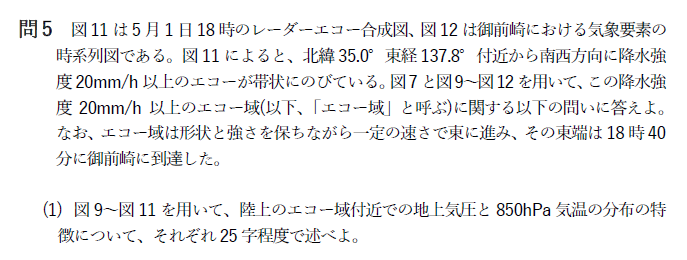

問5の(1)では気温の分布の特徴について読み解きます。

気象業務支援センター

エコー域がある箇所を図9の地上気圧と比較すると、1002hPa以上と比較的高圧部にあることがわかります。

そのため地上気圧の特徴としては、「陸上のエコー域付近は、相対的な高圧部となっている。」となります。

次に850hPaでの気温の分布を見てみると、エコー付近は11℃の等温線が北に盛り上がっている箇所に該当しているということがわかり、他の陸上のエリアにくらべ高温であることがわかりますね。

よって、気温の分布の特徴は、「陸上のエコー域付近は、相対的な高温域となっている。」となります。

問5(2) エコー域の速度

問5の(2)です。

まず問5の(2)の①です。

冒頭の問題文の中にエコー域は東に進み、その東端は御前崎に18時40分に到達したとあります。

エコーの東端から御前崎までの距離は約46.75kmです。

そこまで40分時間がかかるので、速さ=46.75×3/2≒70km/hとなります。

次に問5の(2)の②です。

エコー域が通過する距離を図9から読み取ると約11kmでした。

この距離を70km/hで通過しますので、エコー域が御前崎に到着してから通過するまでの時間は11/70×60分≒10分となります。

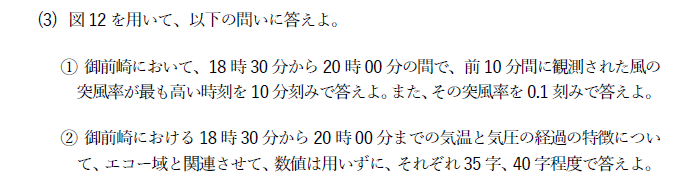

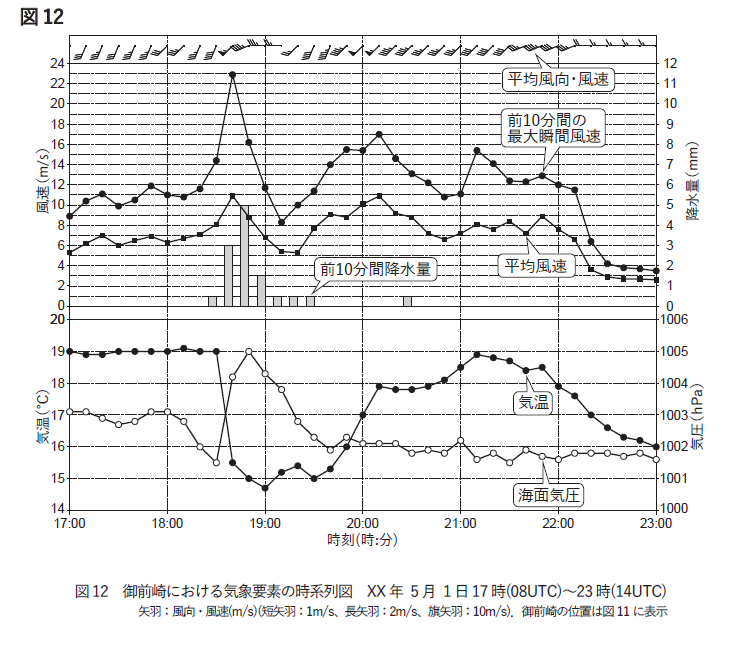

問5(3) 時系列図の読み取り

問5の(3)です。

気象業務支援センター

まず問5の(3)の①です。

気象業務支援センター

突風率は最大瞬間風速を平均風速で割ったものです。

つまり、この両者の差が大きければ大きいほど突風率は大きいということになります。

18時30分から20時00分の間で、もっとも差が大きいのは18時40分であることがわかりますね。

そして、そのときの突風率=23/11≒2.1となります。

問5の(3)の②です。

問5の(2)の問題でエコー域が御前崎に到達したのは18時40分とありましたね。

その時刻での気温をまず見てみると、18時30分から気温が急降下していることがわかります。

そして気温の低下はしばらく続き、19時40分以降上昇に転じていることが読み取れますね。

よって、これらをまとめると気温については、「エコー域が到達すると急下降し、しばらく低い状態が続いた後に上昇した。」となります。

気圧についても同様に見ていくと、18時30分から急上昇したのち下降し、最終的に、上昇前の気圧にもどっていることがわかります。

したがって、気圧については「エコー域が到達すると急上昇したが、その後は下降しほぼ上昇前の値に戻った。」が答えになります。

問5(4) エコー域の気象現象

問5の(4)です。

気象業務支援センター

時系列から気温も気圧も一旦急激な変化を伴うものの、少し時間がたつと、変化前の状態にもどるという傾向が見られました。

もし前線の通過であれば、急激な気温の変化があったあとは、しばらくその変化が維持されるはずですのでもとの気温に戻るということは考えにくいです。

したがってスコールラインか線状降水帯に絞られます。

ブライトバンドは降水粒子が上空の雪から雨に変わる層でレーダーの反射が強くなる現象のことなのでここでは除外されます。

そして、スコールラインについては移動が速く、線状降水帯は停滞して大雨を降らせるという特徴がありますので、今回の場合であれば、移動速度の速いスコールラインが答えになります。

問5(5) 積乱雲発生時の大気現象

問5の(5)です。

気象業務支援センター

積乱雲発生時に注意が必要な大気現象と聞かれたら、この3つしかありません。

必ず覚えるようにしましょう。

答えは雷、突風(竜巻、ダウンバースト、ガストフロント)、降ひょうです。

まとめ

皆さんお疲れさまでしたー!

今回も問題量がかなり多かったですが、皆さん最後までたどりつけましたでしょうか。

作図ではどうしても時間をとられてしまうので、そのほかの穴埋めや記述問題をいかにスピーディーに解いていくかがポイントになります。

時間内に完答できるよう練習していきましょう。

こちらも記事も参考になるので実技試験を何度か解かれた方は記憶を定着化させるツールとして活用してみてくださいね。

【5分で読める!】気象予報士実技試験の突破のカギは時間配分にあり!完全完答のコツをご紹介!

最後までお読みいただきありがとうございます!

このブログは私の経験もふまえ、独学で勉強していく方の「悩みを少しでも減らしたい」という思いを解消すべく、全て手作業で時間をかけ作成しております。

少しでも役に立った、今後も継続してほしい、また読みたいと感じられる方がおられましたら是非codocから投げ銭という形で応援してください!

あなたの応援が次のコンテンツを生み出す力になっています。