【保存版】気象予報士は本当に稼げる!?資格の価値とおすすめ就職先10選!

問1

気象業務支援センター

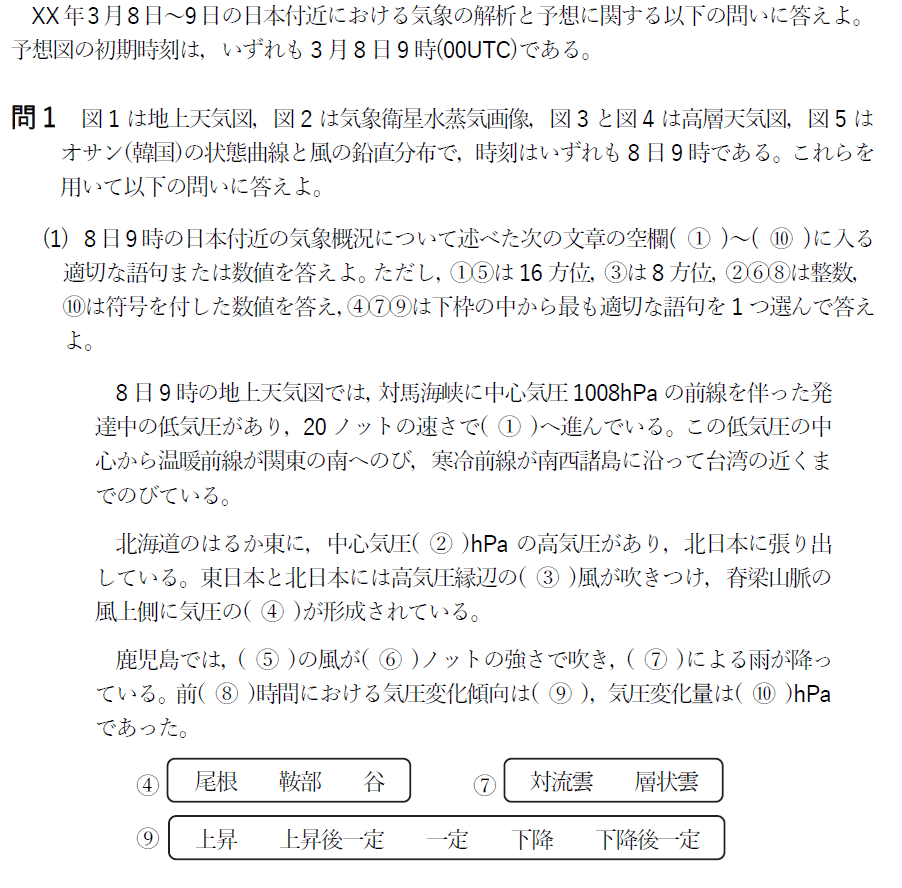

問1(1) 地上天気図

早速、問1の(1)から問題を解いていきましょう。

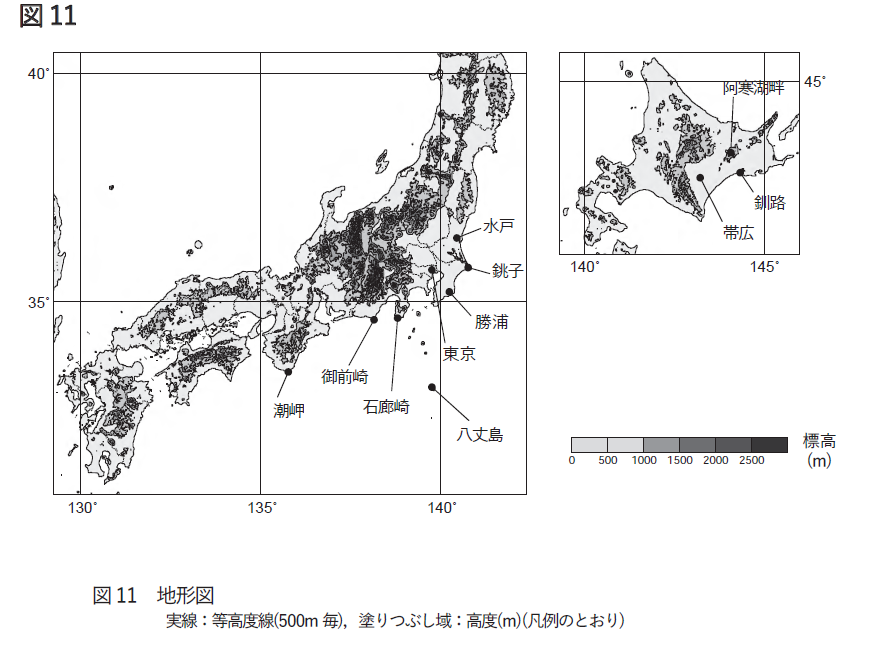

まず、図1の地上天気図を見ます。

気象業務支援センター

対馬海峡には1008hPaの低気圧が確認できますね。この低気圧は20ノットで①北東に進んでいます。

次に北海道のはるか東に目を向けると、中心気圧②1044hPaの高気圧があり、北日本に張り出しています。

そして東日本と北日本には高気圧縁辺の③南東風が吹き付け、脊梁山脈の風上側には気圧の④尾根が形成されています。

鹿児島の実況図を見ると⑤南東の風が⑥10ノットの強さで吹き、下層は積雲、中層は高積雲ですので、⑦対流雲による雨が降っています。

前⑧3時間における気圧変化傾向は、⑨下降後一定、気圧変化量は⑩-2.2hPaでした。

気圧変化量はマイナスをつけるのを忘れないようにしましょう。

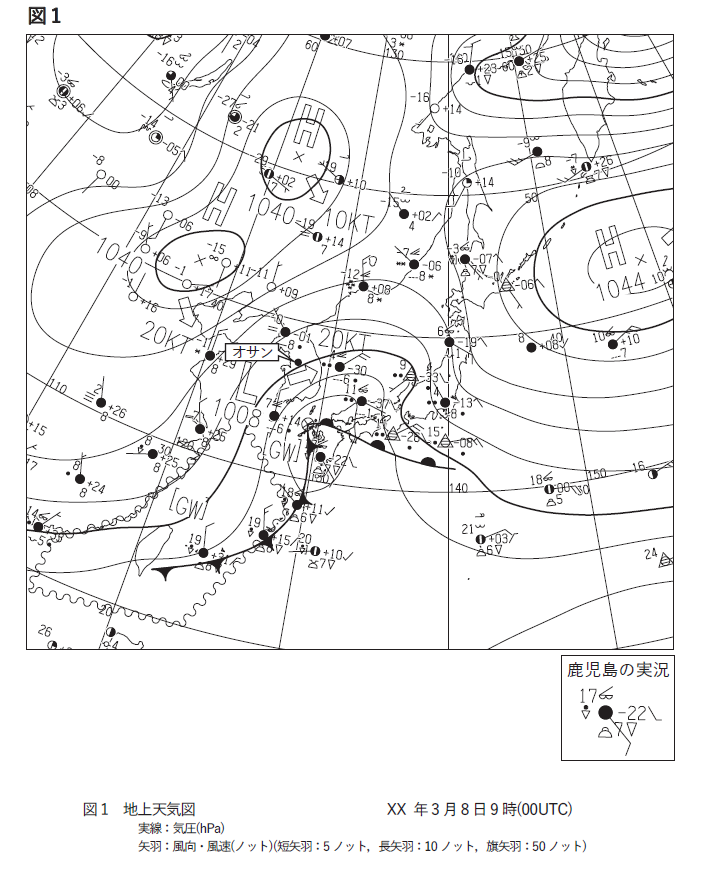

問1(2) 明域Qについて

問1の(2)です。

気象業務支援センター

まず問1の(2)の①です。

気象業務支援センター

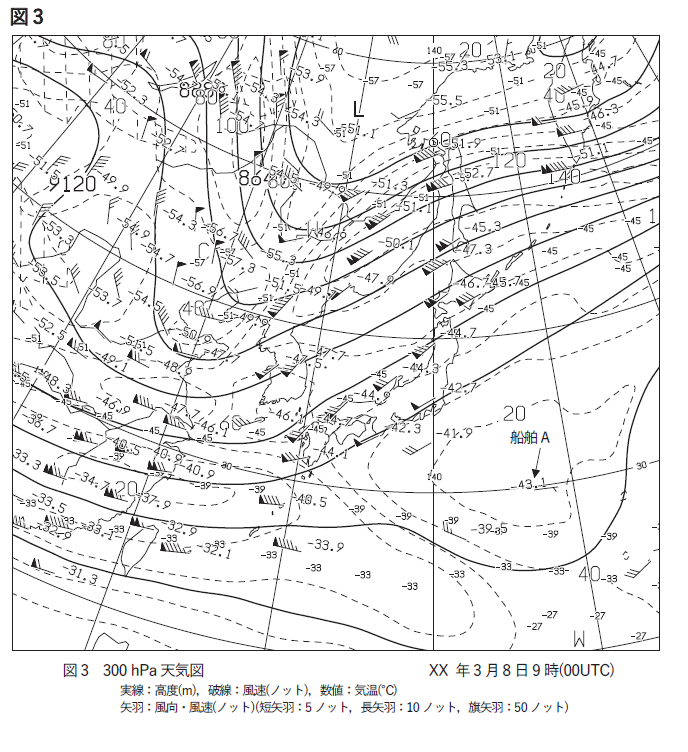

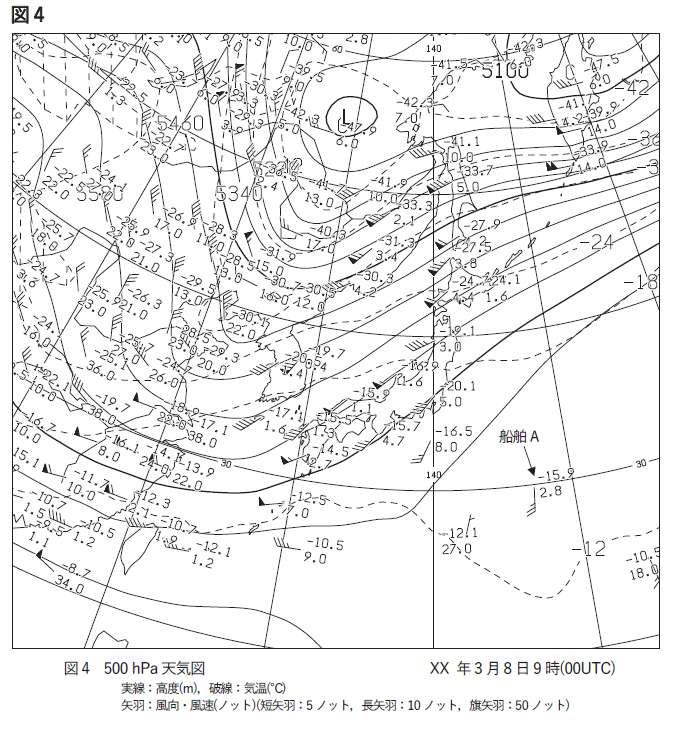

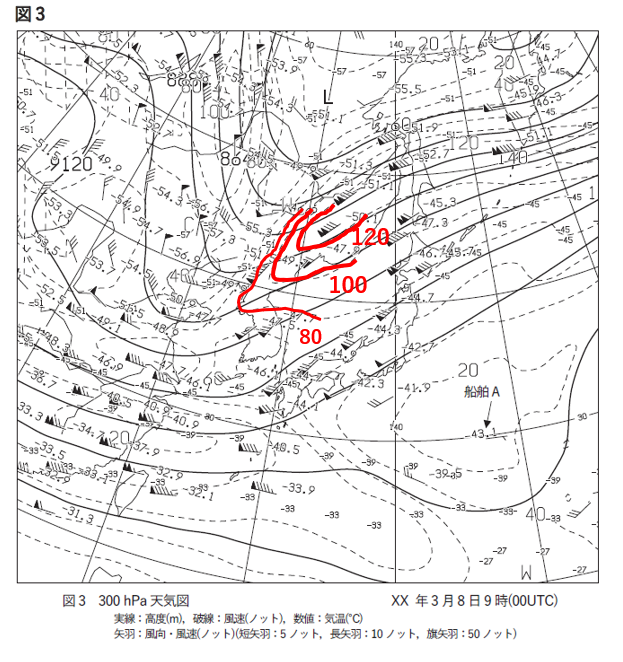

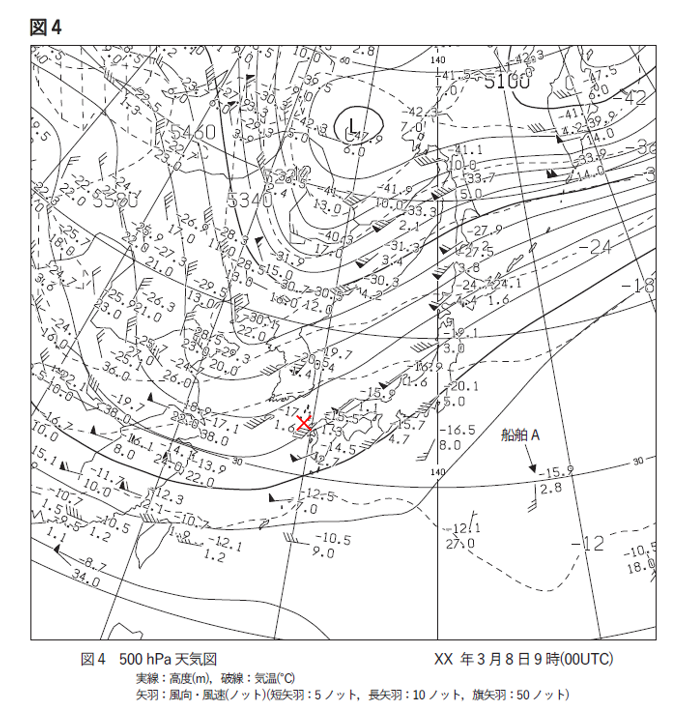

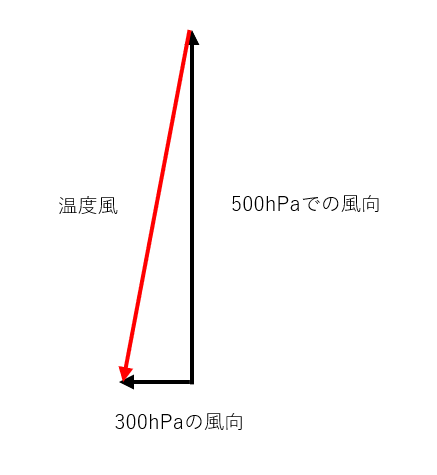

明域Qの温度風の風向を考えるのですが、これを求めるのに必要なのは500hPa天気図での明域Q風向と、300hPa天気図での明域Q風向になります。

気象業務支援センター

図3と図4を見ると、船舶Aの位置が記載があります。風向を読み取ると、300hPaは東の風で5ノット、500hPaでは南の風で25ノットであることがわかります。

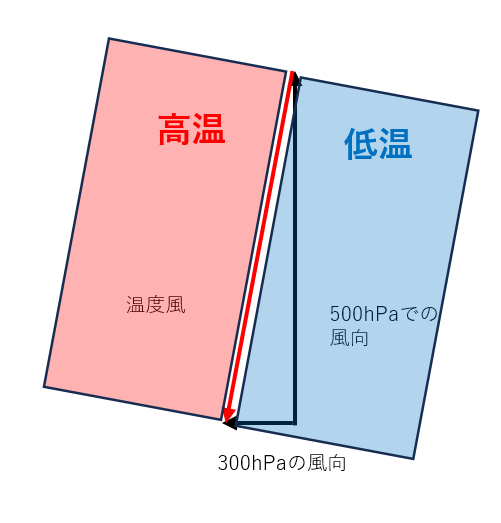

模式図で表すと、風速が300hPaと500hPaで1:5であることを考えると、上図のようになりますので、温度風の風向は16方位で「北北東」となります。

ちなみに、温度風の東側では相対的に高温、西側では低温であることを表していますので、温度風を用いれば、明域Qにおける500hPaから300hPaでの層での平均的な温度分布を知ることができます。

問1の(2)の②です。

上図に示したように温度風の東側で高温、西側で低温ですので、船舶Aの東側は西側より低温となります。

答えは「ア」です。

問1の(2)の③です。

300hPaを見ると、船舶Aを取り囲むように強風時が蛇行しており、中心に向かうにつれて気温も低くなっていることがわかります。

上空で強風軸である偏西風が蛇行すると、一部が切り離され、非常に強い寒気や悪天候をもたらすことがあります。

この擾乱を「寒冷渦」と言います。

問1(3) 強風軸解析

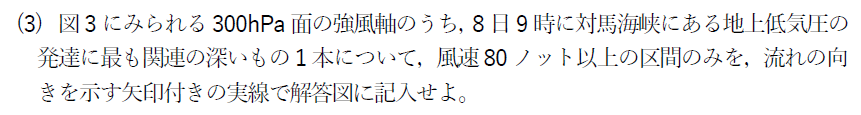

問1の(3)です。

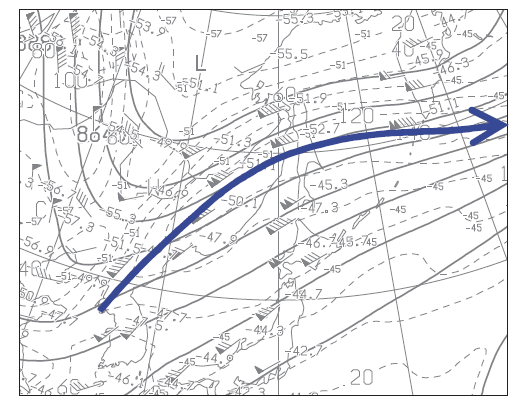

気象業務支援センター

300hPaでの強風軸の作図問題です。

問題文から低気圧の発達に関連が深いものと、風速80ノット以上をキーワードに考えます。

気象業務支援センター

まず、低気圧の発達に寄与するということは低気圧中心の北側に強風軸が位置している可能性が高いですね。

そうすると、図の赤い線で示した等風速線あたりで強風軸が走りそうだなというのがわかります。

位置的にも低気圧中心から緯度10°くらいと発達にはちょうどいいですしね。

点線は等風速線を表していて20ノットごとにひかれていることは覚えておきましょう。

赤い線は80ノット以上のところの凸部がわかるよう着色しています。

(線ががたがたで汚くてすいませんm(__)m)

そして、これを結ぶと以下図のような強風軸となります。

気象業務支援センター

問1(4) 風の相違点

問1の(4)です。

気象業務支援センター

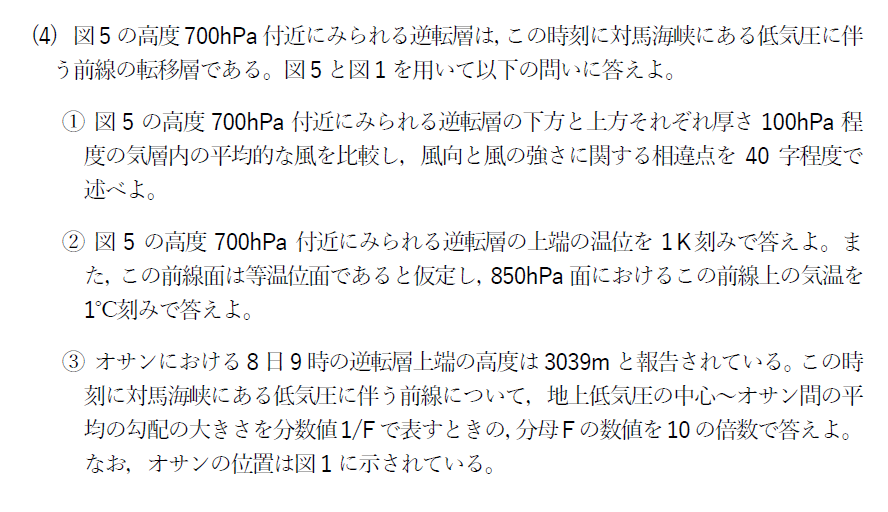

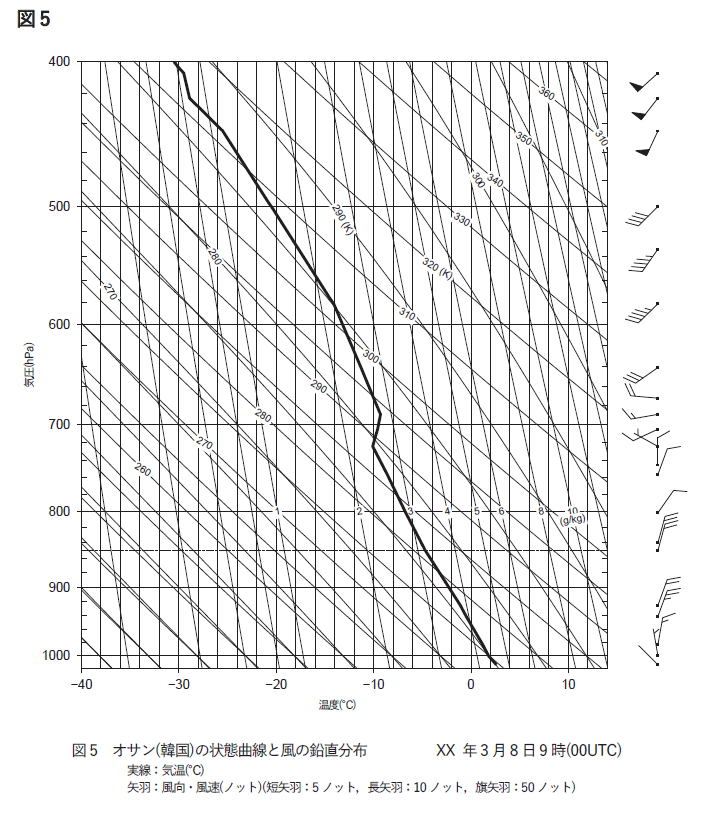

問1の(4)の①では風の特徴を考察します。

気象業務支援センター

逆転層の下方と上方の厚さ100hPaの気層内ということは、下は730hPa~830hPa、上は690hPa~590hPaあたりを見ればよいことになります。

その範囲での風の強さと風向をみてみます。

下は概ね、北北東の風、上は南西の風で上の方が風がつよいことがわかりますね。

なので答えは「逆転層の下方は概ね北北東の風、上方は南西の風で、上方の風の方が強い」となります。

次に問1の(4)の②です。

エマグラムから温位を読み取る問題です。

温位とは上空の空気塊を乾燥断熱線に沿って1000hPaまでおろしてきたときの温度でしたね。

気象業務支援センター

既に乾燥断熱線には温位の記載がありますので逆転層上端の位置での温位を読み取るだけです。

周りの乾燥断熱線と平行に線を引くと、294(293)Kであることがわかります。

そして850hPaでの気温は上図の赤丸になります。

これを読み取ると7℃が答えになります。

続いて問1の(4)の③です。

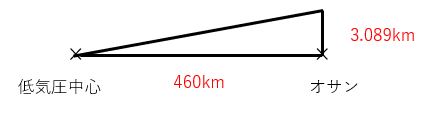

この問題のFを求めるためには、地上低気圧の中心からオサンまでの距離が必要です。

図1の地上天気図から距離を求めると約460kmです。

(皆さんも定規を使って計算してみてくださいね)

断面で見ると上図のようになりますので、1/F=3.089/460となりFを求めると答えはF=150となります。

この問題では10の倍数で答えるので注意してくださいね。

問2

気象業務支援センター

問2(1) 低気圧の移動

まず問2の(1)ですが、対馬にある低気圧の移動について考えていきます。

気象業務支援センター

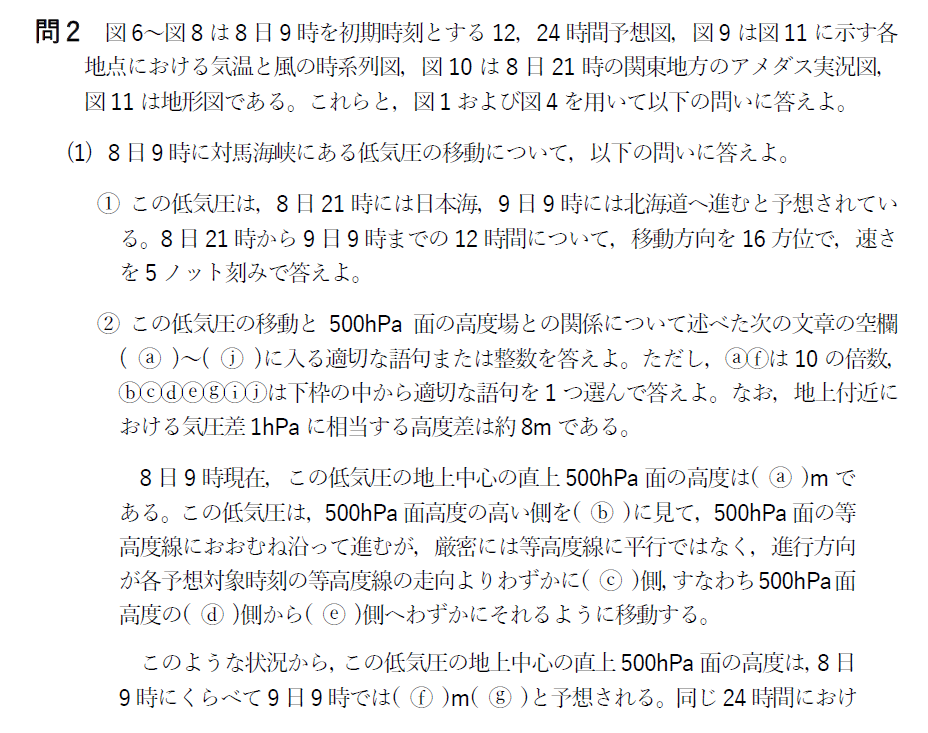

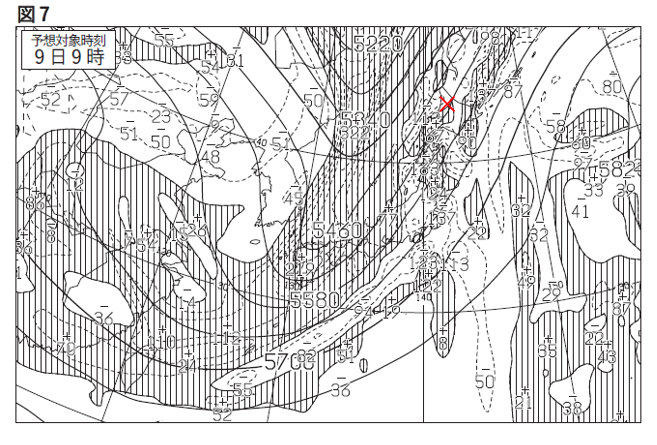

問2の(1)の①では8日21時から9日9時までの低気圧の移動方向を読み取ります。

概ね北東に進んでいることはわかりますでしょうか。

経線に対しての移動方向の角度を見れば大体わかりますね。

次に速度を求めます。

低気圧の移動距離は約536海里です。

海里で出しているのは求める答えがノットだからです。

答えに応じてノットやkmを使い分けていきましょう。

これを12時間で割ると答えは45ノットとなります。

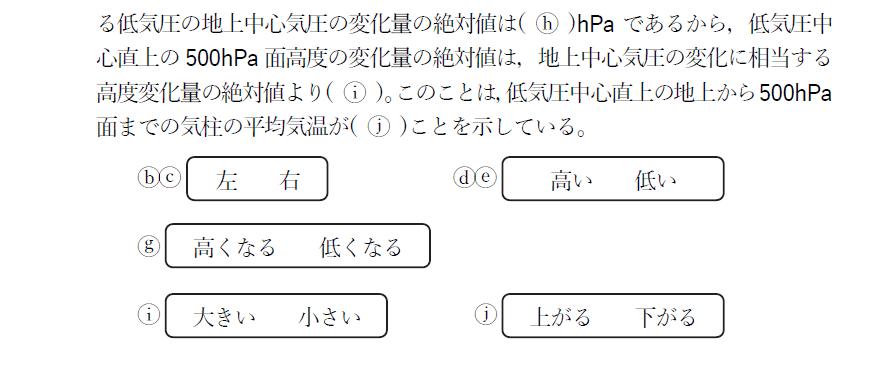

次に問2の(1)の②です。

穴埋め問題ですね。ひとつづつ見ていきましょう。

気象業務支援センター

8日9時の地上低気圧中心の真上500hPaの高度は、×の位置になります。

等高度線は60m刻みですが、×はちょうど、5580mと5640mの間に位置しています。

5640mのところから北に60m×1/3くらいのところにありますね。

つまり、5640m-20m=(a)5620mになります。そして高度の高い側は×の(b)右にあります。

×は北東に進んでいきますので、等高度線の方向から若干(c)左にそれて進みます。

これは高度の(d)高い側から(e)低い側に移動していることを表しています。

気象業務支援センター

そして9日9時の地上低気圧中心の真上500hPaの高度は×の位置で5520mになります。

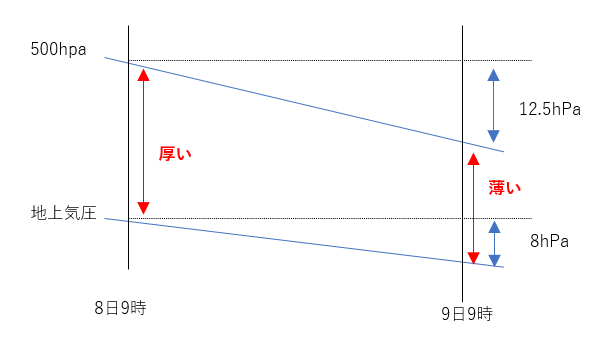

つまり、8日9時の高度5620mにくらべ(f)100m(g)低くなると予想されます。

地上中心気圧を読み取ると8日9時では1008hPa、9日9時では1000hPaですので、中心気圧の変化量の絶対値は(h)8hPaですね。

同じ期間で500hPaの高度の変化量の絶対値は100mで問題文から1hPaあたり8mですので、気圧差になおすと12.5hPaになります。

よって500hPaでの変化量の方が、地上中心の変化量より(i)大きいことがわかります。

そして上図に示すように時間の経過とともに、層厚が薄くなっていることから、平均気温が(j)下がることを示しています。

問2(2) 前線解析

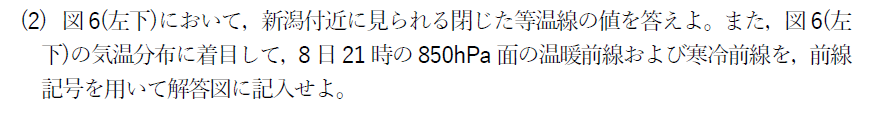

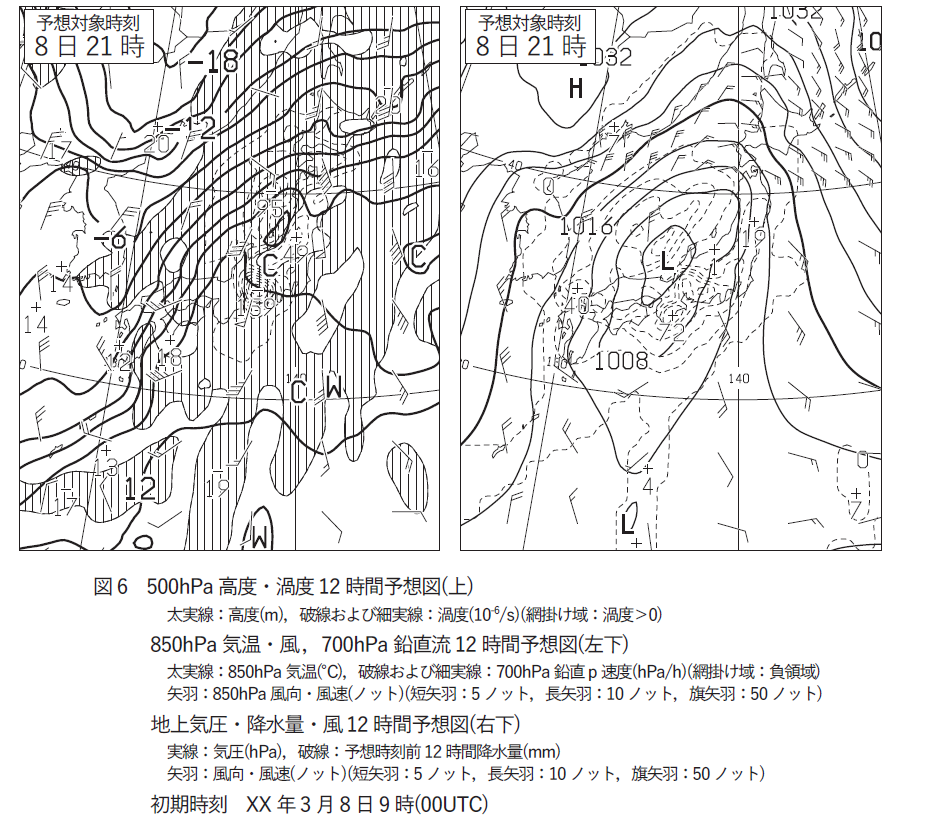

問2の(2)です。

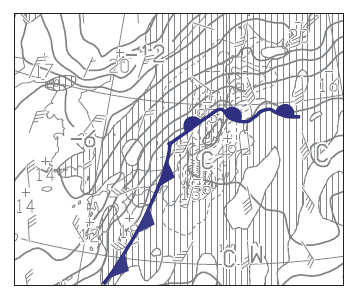

気象業務支援センター

前線解析の問題です。

気象業務支援センター

問題文にある、図6左下というのは上図の左の図のことです。

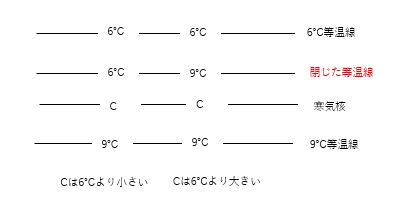

新潟付近には閉じた等温線がありますね。等温線は3℃ごとに線がひかれています。近くの等温線から3℃ごとで読み取っていくと、12℃の方から数えていくと、6℃になりそうだし、-6℃から数えていくと、9℃になりそうで、6℃か9℃かで迷いますよね。

そして、よく見ると閉じた等温線のすぐしたに寒気核Cがありますね。

これを図にしてみましょう。

閉じた等温線を挟むように6℃と9℃の等温線があります。

そして、もし閉じた等温線の値が6℃だとすると、図の左側の寒気核Cは6℃より低くならないと辻褄があわないことはわかりますでしょうか。

一方で、寒気核は6℃と9℃の間に挟まれていますので6℃より低くなることはありません。

ということは6℃は間違いで、答えは9℃ということになります。

次に前線の作図ですが、低気圧の中心をトレーシングペーパーで記載し等温線集中帯の南縁にそって前線を記入します。

特に温暖前線については風向と、地上天気図での降水量分布を考慮すると枠までのびず途中で前線が止まるということが予想できます。

気象業務支援センター

問2(3) 温暖前線の通過時刻

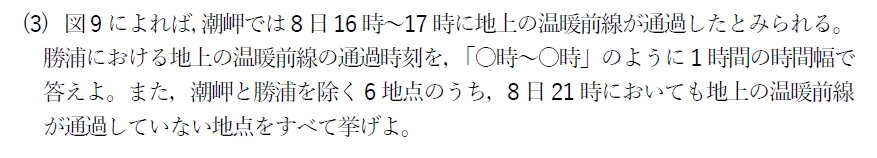

問2の(3)です。

気象業務支援センター

図9はこちら。

気象業務支援センター

勝浦での温暖前線の通過時刻を読み取ります。

風向の変化が大きい時刻が通過時刻。

北よりの風が南寄りの風に時計回りに変化している時間帯は一か所しかないですね。

つまり、18時から19時が答えになります。

次に8日21時を過ぎても温暖前線が通過してない地点について考えます。

まず御前崎についてはについては、19時頃に気温と風向の変化が現れ、22時ごろまで続いていますので該当します。

石廊崎では風の変化は22時ごろに見られますのでこちらも該当ですね。

東京についは北向きの風が弱くなる時間帯が23時から24時に見られ気温の上昇傾向がややおおきくなっています。

他の地点と比較すると南風はみられないものの、温暖前線がこの日に通過したとすれば、この時間帯であると推定されこの地点も該当すると考えられます。

八丈島、銚子、水戸については21時前に前に風向や気温の変化がみられることから非該当であると考えられます。

よって答えは、御前崎、石廊崎、東京の3地点です。

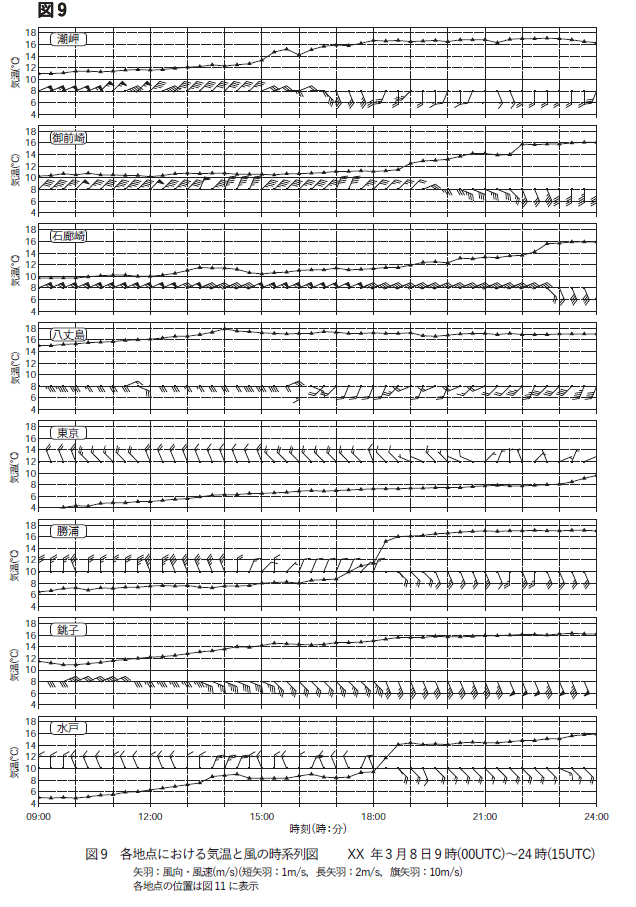

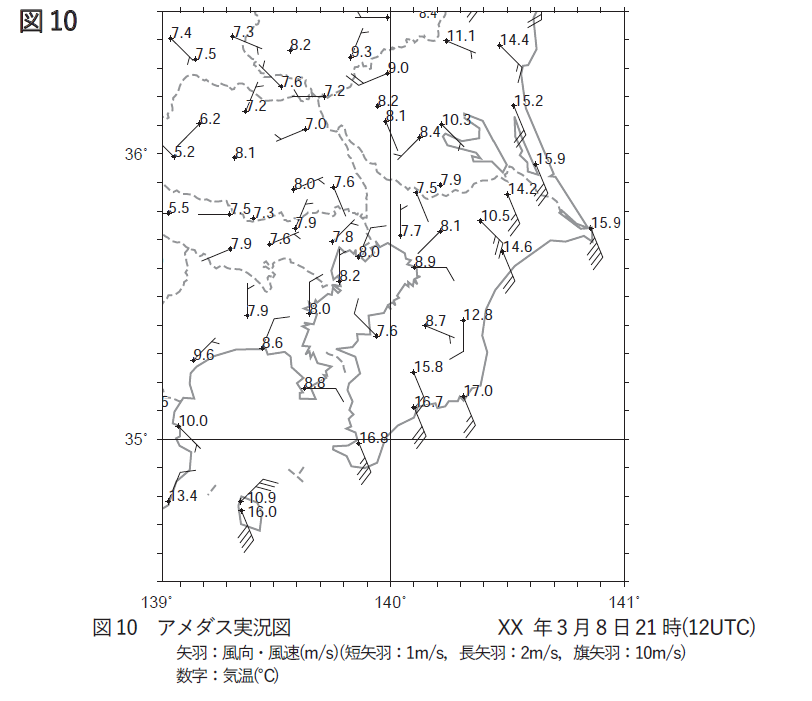

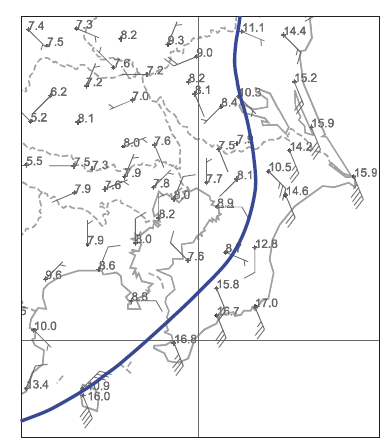

問2(4) シアーラインの作図

問2の(4)です。

気象業務支援センター

問2の(4)の①ではシアーラインを作図します。

気象業務支援センター

シアーラインは風の収束が見られる箇所で、風向が異なっている箇所や風速の違いが明瞭な場所に確認されることが多いです。

風向が大きく気温が小さい地点は10.5℃の点ですので、風向の変化のある点との中間点付近をシアーラインが通る可能性が高いことがわかります。

解答図の枠線まで伸びているという点をヒントに線を結んでいくと下図になります。

気象業務支援センター

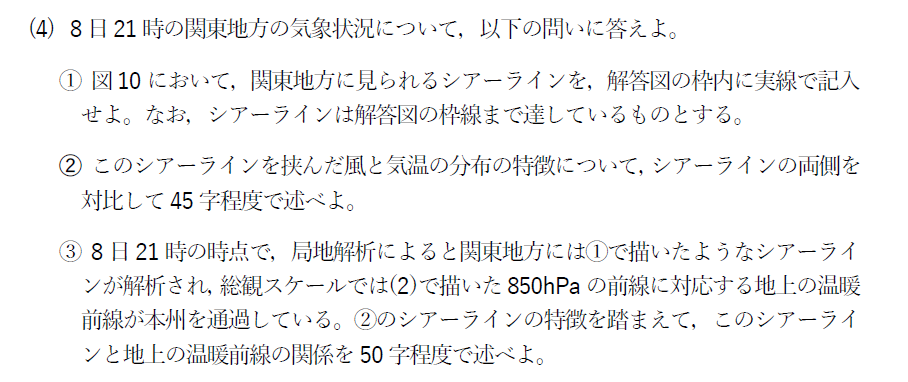

次に問2の(4)の②です。

風と気温の分布の特徴についてですが、まず、西側は風が弱く、東側は風が相対的に強いことはわかりますね。

そして、西側の風向はバラバラですが、東側は概ね南寄りの風で統一感があります。

気温に着目すると、東側の方が西側に比べ高温である点も読み取れます。

よってこれらをまとめると、「シアーラインの⻄側は⾵が弱く相対的に低温であり,東側は南よりの⾵で相対的に⾼温である」となります。

もし字数制限が45字よりも少なくまとめる必要があれば、南よりという文言は削除しても問題ないと考えます。

制限字数に合わせて必要な気象用語をまとめる力も必要になってきますね。

問2の(4)の③です。

8日21時には御前崎、石廊崎、東京の3地点はまだ温暖前線が通過していないため、これらの地点より南にあることが推測されます。

また、850hPaに見られる温暖前線にくらべ、地上の温暖前線の北上が遅いですが、脊梁山脈の影響で地上付近の寒気層が滞留し、北上を遅らせることはたびたび観測されています。

シアーラインの特徴はその東部を暖域とする温暖前線の特徴と一致しており、関東地方の寒気層のため北上が遅くなっていることが特徴となっていることから、

「関東地方に見られるシアーラインは、地上付近の寒気層によって北上が妨げられている温暖前線である。」が答えになります。

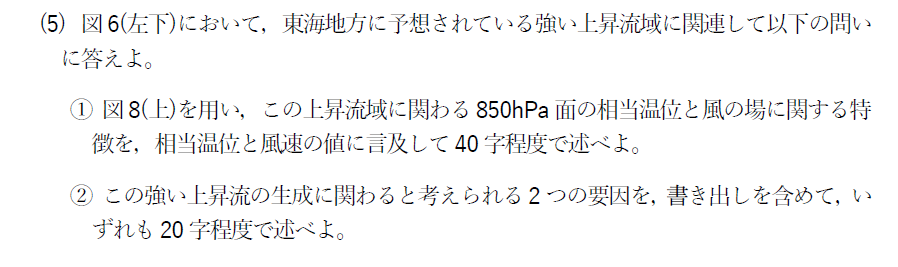

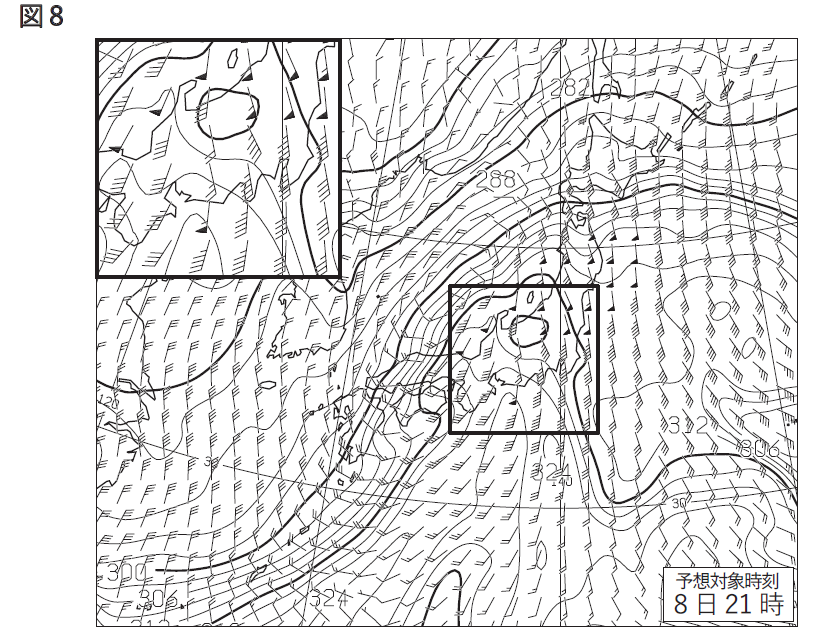

問2(5) 上昇流生成の要因

問2の(5)です。

気象業務支援センター

まず問2の(5)の①では、相当温位と風の場について考えます。

気象業務支援センター

図8を見ると東海地方には強い南風が吹いていることがわかります。

特に浜松付近では55ノットの南風があり、陸上で25ノットに弱まっていますね。

風の収束があることからここで上昇流が発生することは容易に想像ができます。

また、相当温位は3K毎にひかれていることを考えると、浜松付近では321K以上の暖湿空気が流入していることも読み取れます。

これらをまとめると答えは「321K以上の暖湿空気が55ノットの南風により侵入し、陸上で25ノットに弱まる」となります。

次に問2の(5)の②です。

気象業務支援センター

まず上昇流の成因については地形の影響が考えらえます。

標高の高い山地が御前崎の北側に位置しており、南風が吹き付けることにより、上昇流が発生することがわかります。

また潮岬では地上の温暖前線が通過している一方で、御前崎ではまだ温暖前線は通過していません。

つまり地上の温暖前線は東海地方の海岸線のすぐ南付近に位置していると推測されます。

そして、強い上昇流域は温暖前線面を暖湿空気が滑昇しているところに対応しており、収束域は温暖前線の南側に対応しているものと考えられます。

これらを考慮すると、上昇流の成因として、

「暖湿空気が、山地の南斜面に吹き付ける。」

「暖湿空気が、温暖前線面に乗り上げる。」

が答えになります。

問3

問3(1) 大気現象の読み取り

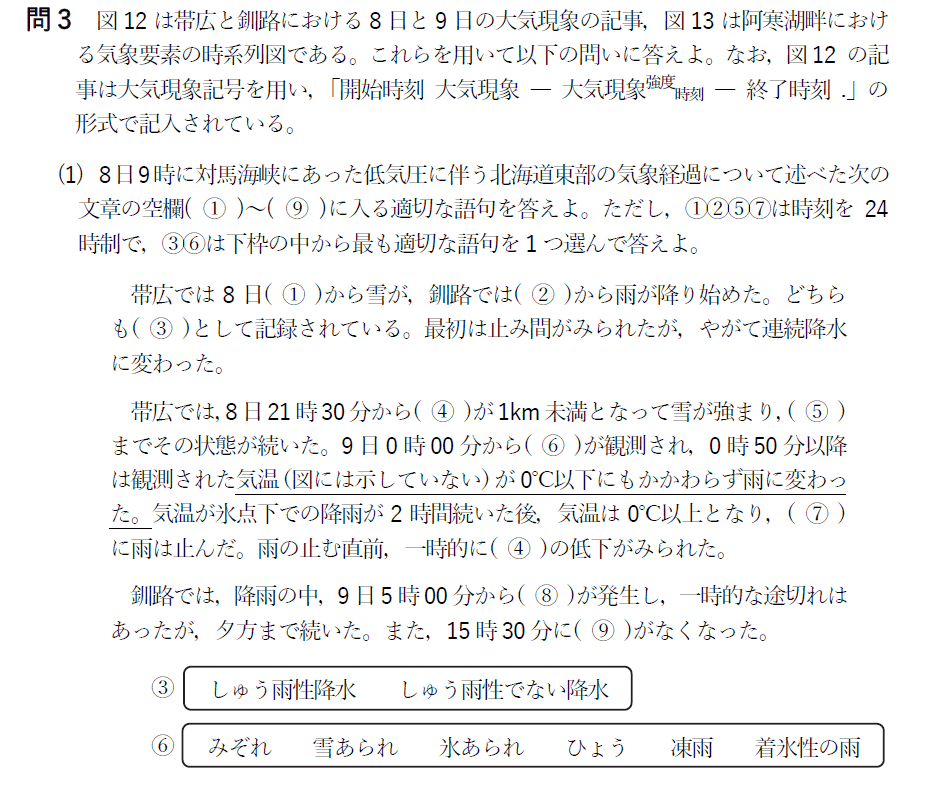

問3の(1)は穴埋め問題です。図12を見て考えていきましょう。

気象業務支援センター

まず、帯広では8日①12時20分から、釧路では②16時00分から雨が降り始めています。

どちらも③しゅう雨性降水として記録されています。

帯広では8日21時30分から④視程が1km未満となって雪が強まり、⑤23時20分までその状態が続きました。

9日00時から⑥氷あられが観測されています。

氷点下での降雨が2時間続いた後、気温は0℃以上となり、⑦12時50分に雨はやんでいます。

釧路では9日5時00分から⑧霧が発生し、一時的なとぎれはあったが、夕方に止んでいます。

また15時30分には⑨積雪がなくなっていることが読み取れます。

ここまではよいでしょうか。

問題文は長めですが、覚えておけばアッという間にとける問題ですので、確実に全問正解するようにしましょう。

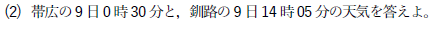

問3(2) 天気の読み取り

問3の(2)です。

気象業務支援センター

これは簡単ですね。

帯広の9日0時30分はあられで、釧路の9日14時05分は霧です。

注意点はここでは天気を答える問題となっています。さきほどは大気現象を答える問題でしたので△は氷あられでしたが、天気の場合はあられとなります。

しっかり覚えておくようにしましょう。

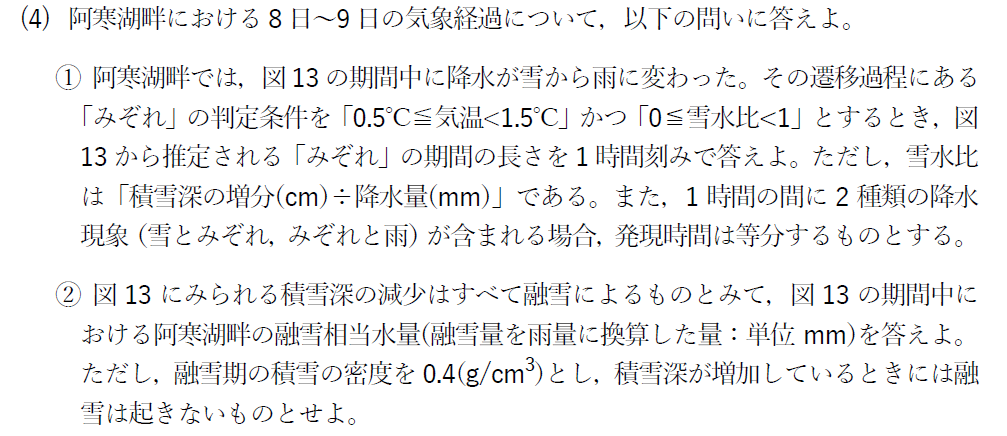

問3(3) 気温の鉛直プロファイル

問3の(3)です。

気象業務支援センター

気温が0℃以下にもかかわらず、地上で雨がふることはあります。

これは上空で0℃以上の気層がある場合には雨になる可能性が高まります。

答えは「地表付近の気温は氷点下だが,その上空に0℃以上の気層がある。」です。

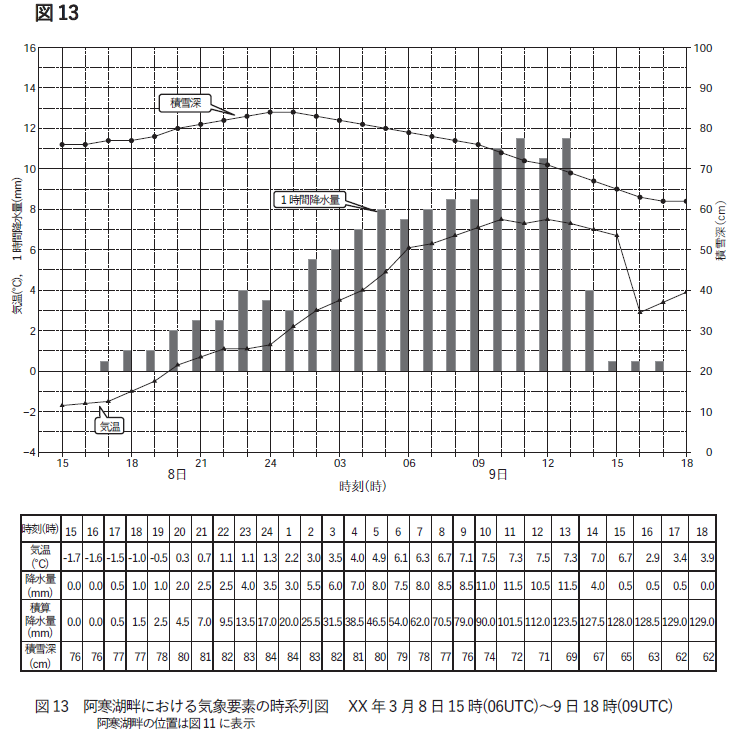

問3(4) 融雪相当量の計算

最後に問3の(4)です。

気象業務支援センター

まず問4の(3)の①です。

気象業務支援センター

まず、問題文から「0.5℃≦気温<1.5℃」かつ「0≦雪⽔⽐<1」がみぞれの条件ですので、この時間を探します。

この条件にあてはまるのは8日21時から24時であることはわかりますでしょうか。

ですので、答えは4時間になりますね。

最後にこのような比較的簡単な計算問題がでても時間がなく、間違えてしまうことも多いので、いかに冷静に問題と向き合うことができるかがポイントになります。

問4の(3)の②です。

積雪深が減少しているところを読み取ると、9日1時の84cmを起点に減少していることはわかりますでしょうか。

そして、9日17時には62cmと最小になっていますね。

この差は22cm。

そして融雪の密度は0.4g/cm3ですので、22×0.4=8.8cm分が融雪の水量になります。

答えはmmで計算する必要がありますので8.8×10=88mmが答えになります。

まとめ

皆さんお疲れさまでした!

問3は、一見問題文も長いうえ、計算問題も含まれているため、時間がかかりそうですが、やってみると他の問にくらべると短時間で終わらせることができたのではないでしょうか。

後半に比較的簡単な問題がでてくる場合もありますので、今回の場合に関しては、全体を見て問3から解くというのも1つの作戦かと考えます。

自分にあったやり方を見つけてみてくださいね。

【5分で読める!】気象予報士実技試験の突破のカギは時間配分にあり!完全完答のコツをご紹介!

最後までお読みいただきありがとうございます!

このブログは私の経験もふまえ、独学で勉強していく方の「悩みを少しでも減らしたい」という思いを解消すべく、全て手作業で時間をかけ作成しております。

少しでも役に立った、今後も継続してほしい、また読みたいと感じられる方がおられましたら是非codocから投げ銭という形で応援してください!

あなたの応援が次のコンテンツを生み出す力になっています。