【保存版】気象予報士は本当に稼げる!?資格の価値とおすすめ就職先10選!

問1

気象業務支援センター

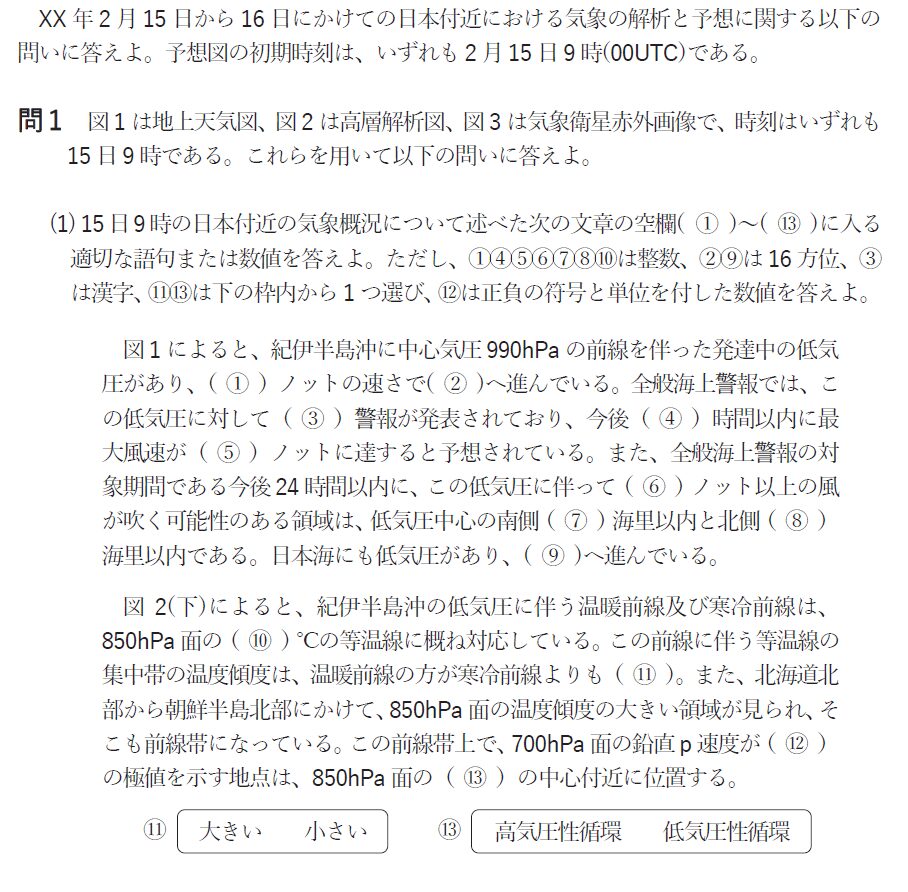

問1(1) 地上天気図

早速、問1の(1)から問題を解いていきましょう。

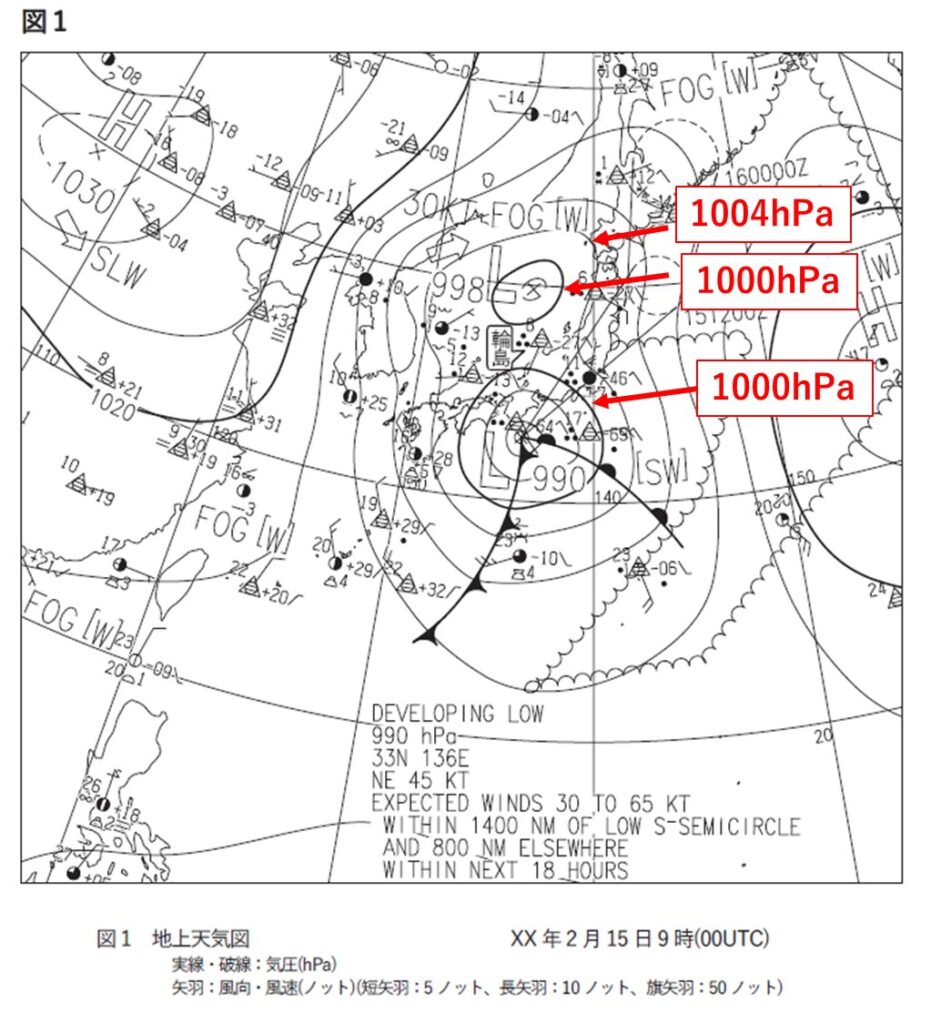

まず、図1の地上天気図を見ます。

気象業務支援センター

紀伊半島沖に990hPaの低気圧の前線を伴った低気圧があり、①45ノットの速さで②北東へ進んでいます。

この低気圧に対しては、③海上暴風警報が発表されており、英語表記の記事欄から今後④18時間以内に最大風速が⑤65ノットに達すると予想されていますね。

また、この低気圧に伴って⑥30ノット以上の風が吹く可能性のある領域は低気圧中心の南側⑦1400海里以内と北側⑧800海里以内です。

そして、日本海にも低気圧があり⑨東北東へ進んでいることがわかります。

気象業務支援センター

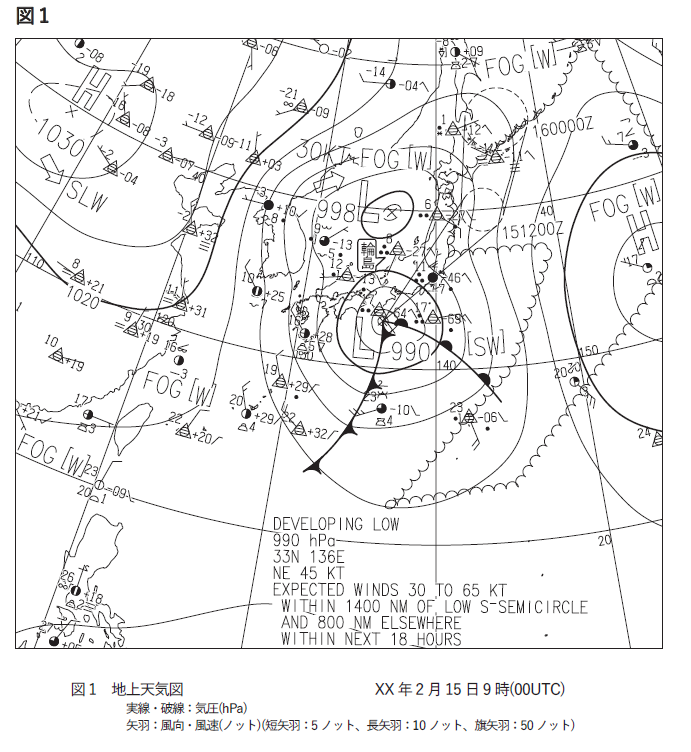

図2によると、紀伊半島沖の寒冷前線、温暖前線は850hPa面の⑩12℃の等温線に概ね対応しています。

対応している前線はトレーシングペーパーに写して比較してみるとわかりやすいです。

【5分で読める!】トレーシングペーパーの使い方は?気象予報士がわかりやすく解説!

また、この前線に伴う等温線の集中帯の温度傾度は温暖前線の方が寒冷前線より⑪大きいですね。

北海道北部から朝鮮半島にかけて850hPa面で温度傾度の大きい領域が見られそこも前線帯となっています。

この前線帯上で700hPaの鉛直p速度が⑫-38hPa/hの極値を示す点は、850hPa面の⑬低気圧性循環の中心付近に位置しています。

はい、これで問1(1)は終了です。

単位、送り仮名には注意するようにしましょうね。

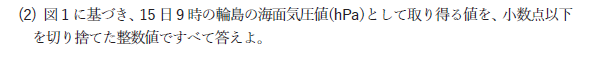

問1(2) 海面気圧値

問1の(2)です。

気象業務支援センター

輪島の海面気圧を読み取ります。

気象業務支援センター

地上天気図では等圧線は4hPa毎にひかれています。

輪島付近の等圧線にわかりやすいよう値を記入してみました。

輪島の海面気圧として取りえる値は1000以上、1004未満であることがわかりますね。

つまり答えは、「1000、1001、1002、1003」となります。

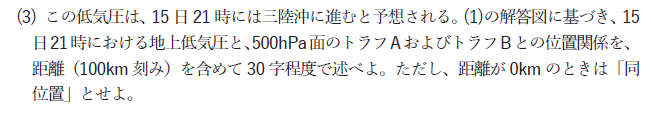

問1(3) 低気圧中心とトラフ

問1の(2)です。

気象業務支援センター

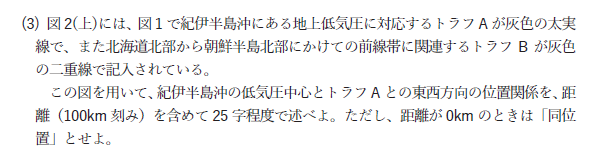

低気圧とトラフの位置関係についての問題です。

気象業務支援センター

500hPa天気図に地上低気圧中心を記入してみました。

トラフAから見るとどうでしょう。

定規を使って測っていただくと低気圧中心は東に約300kmに位置していることがわかると思います。

【5分で読める!】気象予報士実技試験での定規の使い方!効率よく問題を解く方法をご紹介!

よって「低気圧中心はトラフAの東300(400)kmにある。」となります。

問1(4) 鉛直流と温度移流の分布

問1の(4)です。

気象業務支援センター

紀伊半島沖の低気圧に伴う鉛直流と温度移流の分布についてです。

気象業務支援センター

まず鉛直流から。

問題文に極大値に言及してとあるので、中心付近での極大値を探します。

上昇流についてはすぐ東に-140hPa/h、下降流は九州付近に+38hPa/hを確認することができますね。

次に温度移流です。

低気圧中心の東西での温度移流を見てみると、東側は南よりの風が吹いており、暖気移流であることがわかります。

西側はその逆で、北よりの風が吹いてきていますので寒気移流ですね。

よってこれらをまとめると「低気圧中心の東側は-140hPa/hの強い上昇流を伴う暖気移流の場、西側は+38hPa/hの下降流を伴う寒気移流の場になっている。」となります。

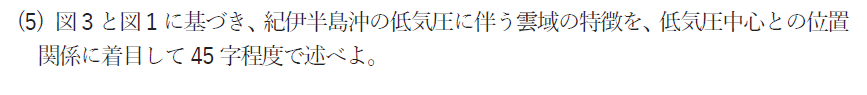

問1(5) 雲域の特徴

問1の(5)です。

気象業務支援センター

低気圧に伴う雲域の特徴を気象衛星画像から読み取ります。

気象業務支援センター

赤外画像を見た瞬間に雲がある位置はわかりますね。

白くなっている箇所は上層まで発達した雲域の特徴を有しています。

その位置は低気圧中心の北東側。

一方低気圧中心の南西側では黒く下層雲のみであることもわかります。

これらをまとめると「低気圧中心の北東側に背の高い発達した雲域が広がり、南西側には下層雲のみとなっている。」となります。

問2

気象業務支援センター

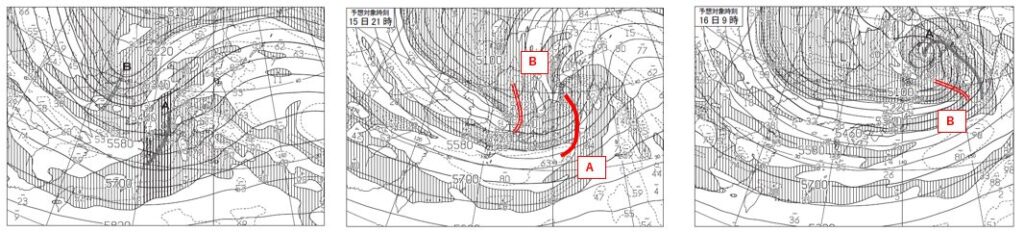

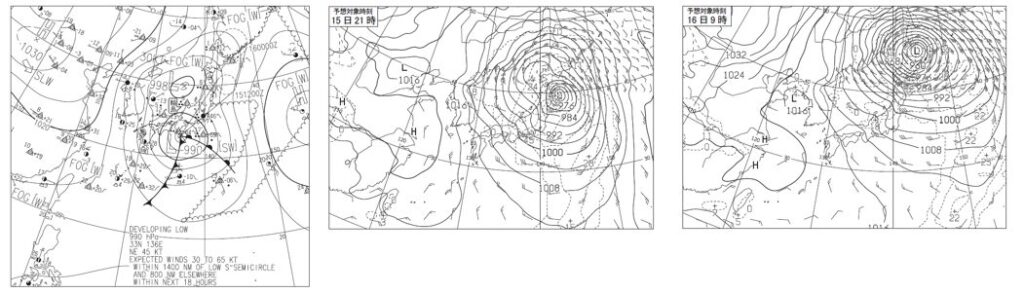

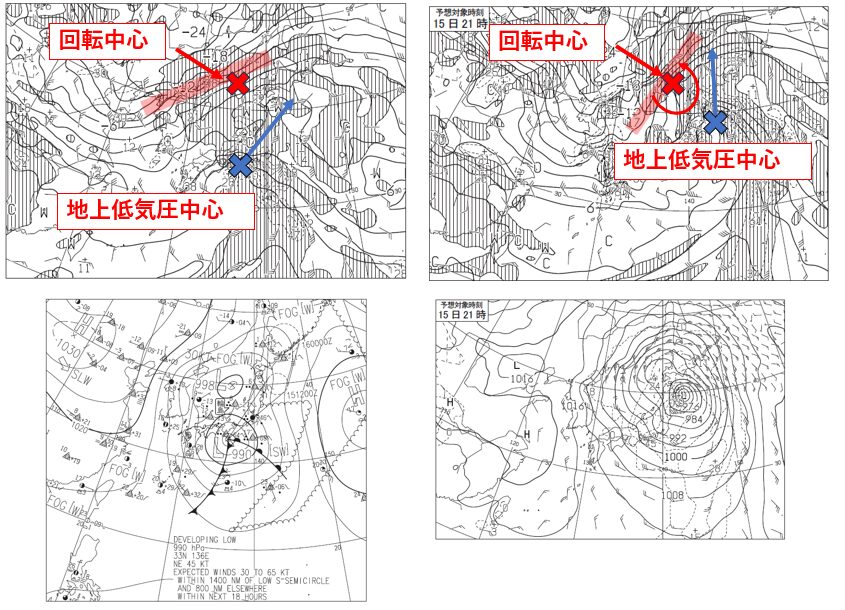

問2(1) トラフの位置

問2の(1)です。

トラフの位置を予想します。

気象業務支援センター

トラフを解析するためのポイントは等高度線の曲率と正渦度極大値の位置です。

基本的には曲率を優先し大きいところに沿って線を引くことでトラフを解析することが可能です。

赤二重線及び赤実線でトラフの位置を記載してみました。

また、1日程度の時間変化ではトラフの極端な大きな移動は考えにくいため、概ね等間隔になる点もポイントかと考えます。

これらを考慮すれば、解答のようになりますね。

気象業務支援センター

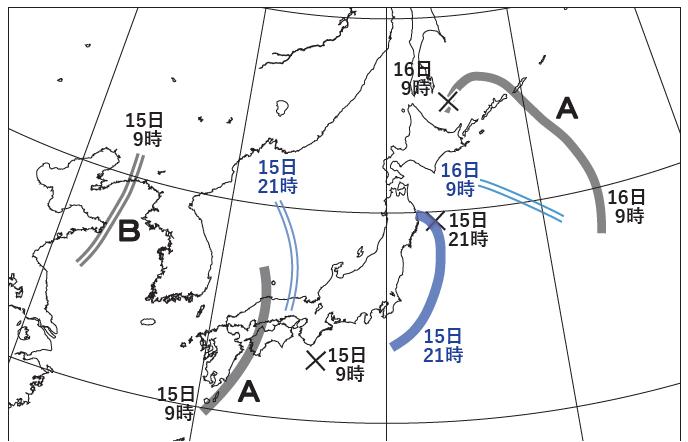

問2(2) 低気圧の予想

問2の(2)です。

気象業務支援センター

低気圧の予想についてです。

初期時刻、12時間後、24時間後の地上天気図を並べています。

空欄はここから全て読み取ることが可能です。

まず移動方向について。

これは低気圧中心同士に線を引いてみるとわかります。

15日9時~21時は①北東、15日21時~16日9時は②北ですね。

次に移動の速さです。

ノットで解答するので、距離を海里で計算します。

実際に緯度10°分を定規で測って計算してみてくださいね。

【5分で読める!】気象予報士実技試験での定規の使い方!効率よく問題を解く方法をご紹介!

③は45ノット、④は30ノットとなります。

最後に中心気圧変化です。

初期時刻の中心気圧は990hPa、15日21時は964hPa、16日9時は948hPa。

つまり⑤は-26hPa、⑥は-16hPaとなります。

-の符号を忘れないように注意してくださいね。

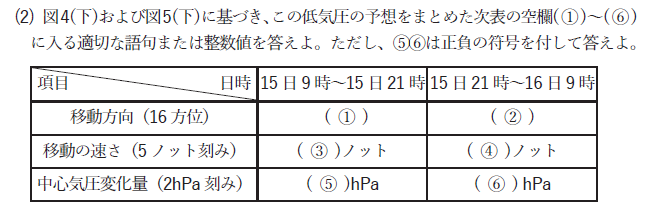

問2(3) トラフとの位置関係

問2の(3)です。

気象業務支援センター

15時21時における地上低気圧とトラフとの関係を見ていきましょう。

気象業務支援センター

15日21時というのは真ん中の図ですね。

低気圧中心と500hPaの位置関係はどうなっているでしょうか。

Aのトラフとはほぼ同じ位置にあるのはわかりますでしょうか。

そして、Bのトラフでは、中心は約800km東に位置していることがわかります。

まとめると「低気圧はトラフAと同位置、トラフBの東800kmにある。」となります。

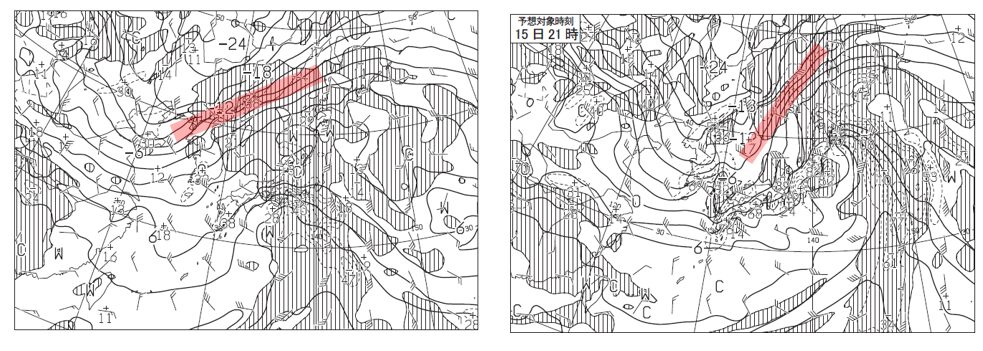

問2(4) 低気圧の発達

問2の(4)です。

気象業務支援センター

(3)の問題で見た図をもう一度見てみましょう。

気象業務支援センター

まず初期時刻から12時間の時間変化をみると、地上の低気圧中心はトラフAの前面に位置していることがわかります。

12時間後になるとトラフAと地上低気圧はほぼ同じ位置になりますね。

そして、12時間後から24時間後になるとどうでしょう。

地上低気圧中心をトラフAが追い越して、トラフBが低気圧中心に近づいていることがわかりますよね。

これは何を意味するのでしょうか。

そう、低気圧が発達するためのトラフが12時間を境にトラフAからトラフBに変化しているということを表しているんですね。

よって、まとめると「初めの12時間はトラフAの前面で発達し、その後の12時間はトラフBの進行方向前面で発達する。」となります。

このように低気圧の発達に際し、トラフが入れ替わることはよくあります。理解できたら答えをそのまま覚えておくのがおすすめです。

【テンプレ暗記用】気象予報士実技試験の記述解答を全部丸暗記帳!(過去10年分以上)

問2(5) 前線帯の推移

問2の(5)です。

気象業務支援センター

穴埋め問題です。

気象業務支援センター

左図が初期時刻の15日9時、右図が15日21時の850hPa天気図です。

まず15日9時の解析図において北海道北部から朝鮮半島付近にのびる850hPaの温度傾度の大きい領域を赤着色で記入してみました。

方角は①東北東から②西南西に伸びていることがわかります。

そして時間がすすみ15日21時になると、方角が③北北東から④南南西に変化しています。

これは温度傾度の大きい領域に対応する前線帯が⑤日本海北部を中心として⑥反時計回りに回転することを示しています。

気象業務支援センター

そして、15日9時に紀伊半島沖にあった地上低気圧中心はこの回転中心を⑦左前方に見るように移動し、距離が次第に⑧縮まっていくのがわかりますね。

気象業務支援センター

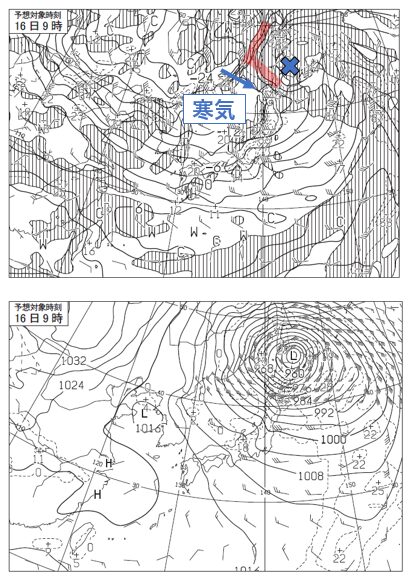

16日9時になると、850hPa面の前線帯がさらに回転し、沿海州の海岸付近から北海道にのびます。

このとき、低気圧中心の南西象限に前線帯の北側の寒気が流れ込むことになります。

寒気の流入については風向を見ると考えやすいですよ。

問3

気象業務支援センター

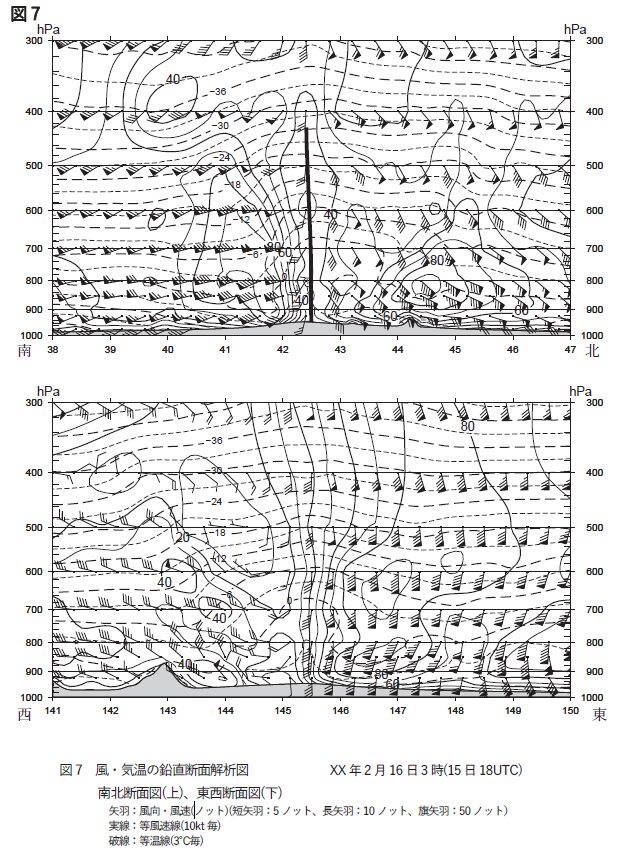

問3(1) 低気圧の中心位置

問3の(1)です。

気象業務支援センター

問3の(1)の①では低気圧中心の緯度経度を読み取ります。

低気圧は反時計回りに風が吹きますよね。

つまり、低気圧中心は南北断面図で見たときには、中心の北側は東よりの風、南側は西よりの風。

東西断面図で見たときは、中心の東側は南よりの風、西側は北よりの風になるはずです。

地上付近での風を見てそれぞれの境界となる場所を見つければよいことになります。

北緯42.5°、東経は145°が低気圧中心です。

問3の(1)の②です。

まず風向、風速から。

中心の北側で見ると、800hPa付近で相対的に風速が強くなっていますね。

その風速は北緯44.5°の最大90ノット。

風向は南東です。

中心からの距離については中心が北緯42.5°、風速が極大となる位置は北緯44.5°なので、2°北に位置していますね。

緯度10°は1110km。

ということは緯度2°は222km。

50km刻みで考えると200kmとなります。

まとめると、高度は800hPa、風向は南東、風速90ノット、距離は200kmとなります。

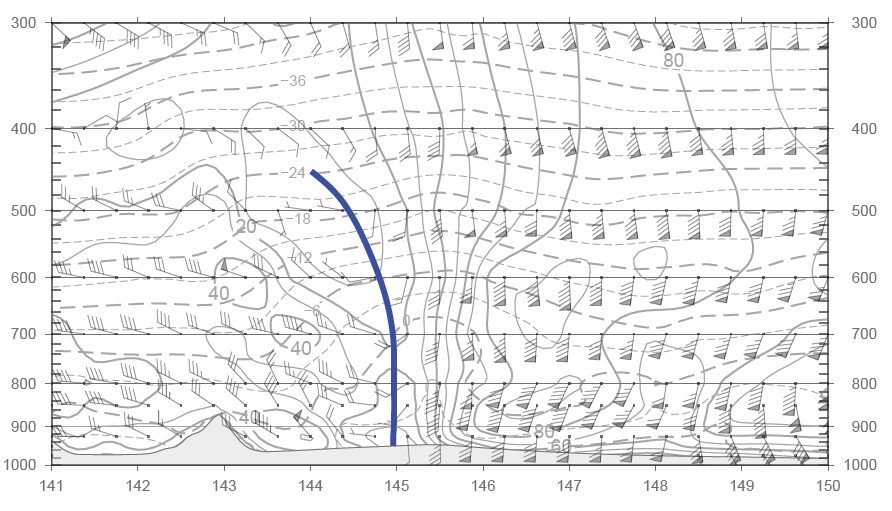

問3の(1)の③は作図問題です。

風向が不連続になっている位置を読み取り、-24℃となる高度まで線をひきます。

不連続点は不連続となっている矢羽根の中間点を目安に引くと解答のようになります。

気象業務支援センター

また、不連続点を見ると、風の分布はどうでしょう。

周りに比べて風速が弱いことがわかりますね。

よって風の分布に共通する特徴は「風向が不連続となる位置で風速が極小になっている。」となります。

問3の(1)の④です。

まず、低気圧の中心付近の気温は、緯度、経度で見ても相対的に高温であることがわかります。

そして、気温の特徴がもっとも顕著である位置を探すと、経度の断面図で気温分布が上空に向かって明らかに凸になっているところがありますよね。

この高度は700hPa付近で、低気圧中心のすぐ東になります。

これらをまとめると、「低気圧の中心付近は相対的に高温であり、そのピークは低気圧性循環の中心のすぐ東側にあり、特に高度700hPaにおいて顕著である。」となります。

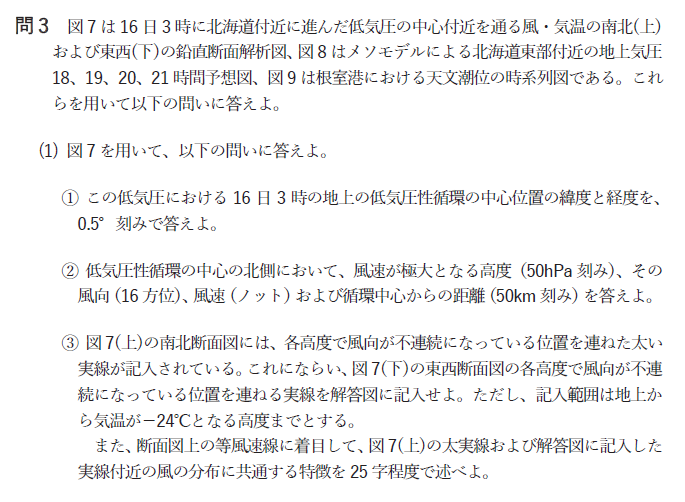

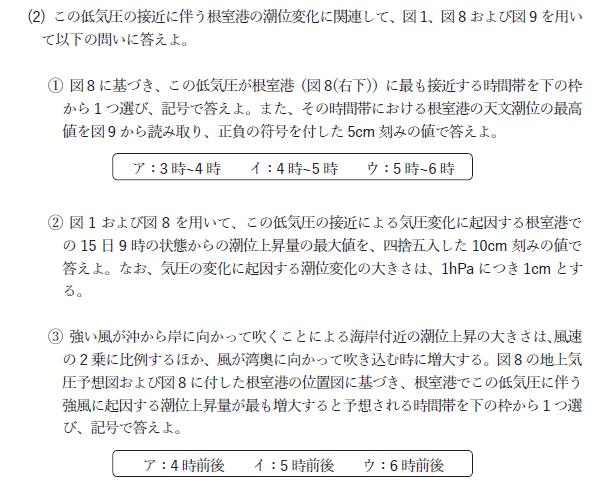

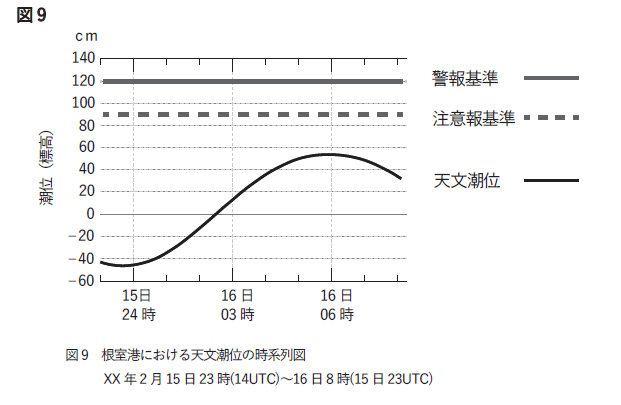

問3(2) 低気圧の潮位変化

問3の(2)です。

気象業務支援センター

問3の(2)の①です。

気象業務支援センター

低気圧が根室港に最も近づく時間帯を読み取ります。

最も接近するというのは気圧が最も低くなる時間帯。

図8を見ればわかりますね。

答えは4~5時なので「イ」です。

気象業務支援センター

次に天文潮位の最高値を読み取ります。

天文潮位は実線で表されているので、16日06時が最高値ですね。

符号を付して5cm刻みで答えると「+50cm」となります。

問3の(2)の②です。

根室港での潮位最大値を求めます。

対象となる時刻は15日9時の状態から。

15日9時というと根室港の気圧は1008hPa以上1012hPa未満です。

そして気圧が最も低くなるのは16日5時の950hPa。

潮位が最大のなるのは1011hPaのときなのでその差61hPa。

問題から潮位変化の大きさは1hPaにつき1cmで10cm刻みで答えよとあります。

つまり答えは「60cm」です。

問3の(2)の③です。

根室港の位置図を見ると海があるのは西から北になります。

つまり、気圧が小さく、北からの風、または西からの風が吹くときに潮位が最も上昇すると予想されます。

それに該当する時間を図8より読み取ると、16日の5時付近。

「イ」が答えになります。

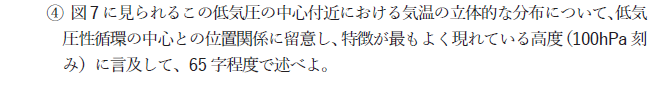

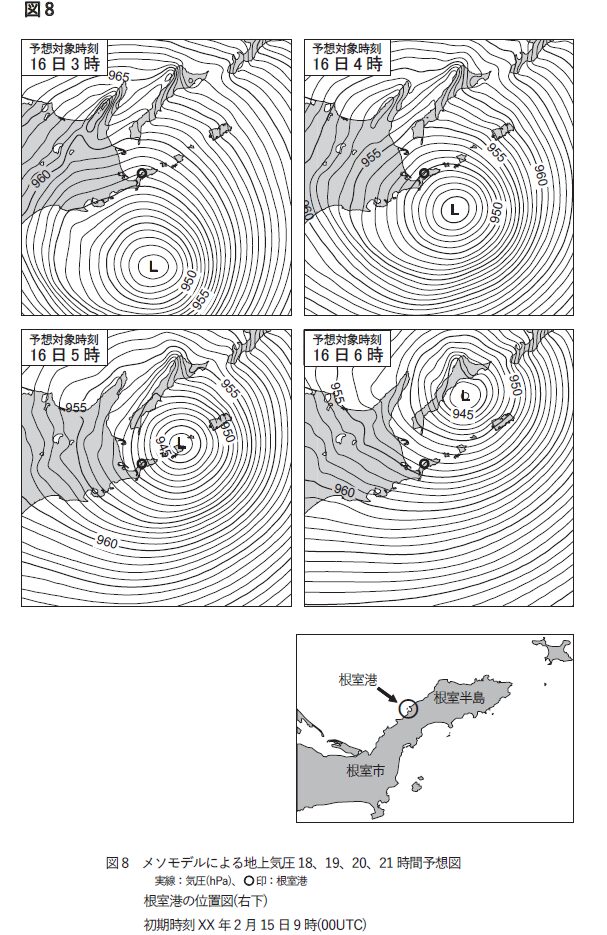

問4

気象業務支援センター

最後は穴埋め問題です。

釧路・根室地方では発達する低気圧の影響により、15日夜遅くから16日夕方にかけて①南東(東)のち南西の風が強くなり、海は15日夜遅くから17日にかけて②大しけとなる見込みです。

大しけは波の高さが6m~9mのこと。

問題文で、暴風や高波の警戒を促していることから警報発表基準の波高6m以上が該当すると考えられます。

また16日未明から朝にかけては③高潮による低い土地の浸水にも警戒が必要です。

15日夕方から16日明け方にかけて、低気圧の接近に伴い気温が④上昇し、広い範囲でまとまった量の⑤雨が降る見込みです。

雨や⑥融雪による低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水、雪崩に注意が必要になります。

低気圧中心は相対的な高温域になることは問3(1)で考察しました。

つまり、雨が降りやすくなり、融雪にも警戒が必要になります。

【5分で読める!】雨とは何か?仕組み・発生メカニズムを図解でわかりやすく解説!

まとめ

皆さんお疲れさまでしたー!

今回は温帯低気圧の発達から天文潮位まで関連性のある問題が幅広く出題されていましたね。

順を追って正確に解いていかないと、前問とのつながりも多く混乱するところもあったのではないでしょうか。

気象予報士試験では、今回のような一貫性のあるつながりのある問題がよく出題されます。

そのため、温帯低気圧のときはこの流れ、台風のときはこの流れといったストーリーもある程度頭にいれておくとスムーズに解きやすくなります。

その為にはやはり過去問の繰り返しの練習がポイントになります。

色々な事例を体験し、理解しておくことも実技試験には有効と考えています。

【5分で読める!】気象予報士実技試験の突破のカギは時間配分にあり!完全完答のコツをご紹介!

最後までお読みいただきありがとうございます!

このブログは私の経験もふまえ、独学で勉強していく方の「悩みを少しでも減らしたい」という思いを解消すべく、全て手作業で時間をかけ作成しております。

少しでも役に立った、今後も継続してほしい、また読みたいと感じられる方がおられましたら是非codocから投げ銭という形で応援してください!

あなたの応援が次のコンテンツを生み出す力になっています。