皆さんこんにちは!気象予報士のyoshi.です。

今回の記事では、温度風について考えていきたいと思います。

名前に風がついているので風の一種かと思われる方もおられるかもしれませんが、この温度風は実際に吹いている風ではないんですよね。

じゃあなんで風がつくのよ。と、思っている方やそもそも温度風の考え方がわからない。という方のためできるだけわかりやすく解説していきます。

まず温度風を理解するためには地衡風の考え方は必要になりますので、まだ理解できていないよ。という方は事前に把握してこの記事を読むようにしてみてくださいね。

【5分で読める!】地衡風とは何か?仕組みと特徴を図解でわかりやすく解説!

温度風は気象予報士試験を勉強する方の多くが躓くポイントの1つかと思いますが、とても重要な知識ですのでしっかり理解していくようにしましょう。

温度風とは

定義は?

まず温度風の定義について確認します。

温度風とは大気内の温度差を原因として生じる、高度の異なる2点での風の速度ベクトルの差のことを指します。

実際に吹いている風ではないということは冒頭に説明しましたが、温度風は風の速度ベクトルの差を表しているので名前に風がついているということは認識しておいてください。

ところで、風の速度ベクトルの差というのは一体なんなんでしょうか。

ここでの風というのは以前勉強した地衡風になります。

大気を立体的に考えて下層の地衡風と上層の地衡風の2点のベクトルの差をとると、温度風ベクトルを求めることができます。

そして、この温度風ベクトルはかならず等温線に平行になるという性質があります。

では詳しく説明していきます。

大気を立体的に考える

温度風を考える前に地衡風についておさらいをします。

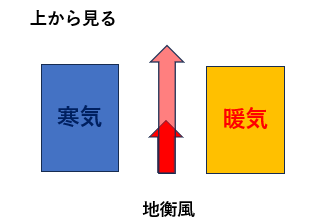

地衡風は気圧傾度力とコリオリ力がつりあったときに、北半球では高圧側を右手に見るように吹く風のことでしたね。

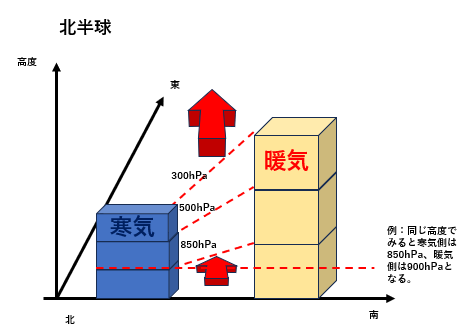

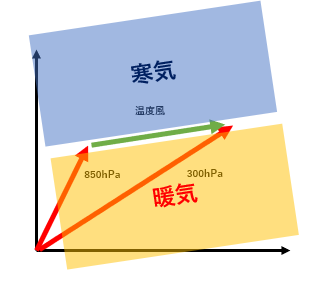

図では南に暖気、北に寒気があり、それぞれ薄オレンジと青で着色しています。

暖気は膨張しますので、寒気に比べ高度が高くなり、同じ高度で見ると、暖気側の方が圧力が高くなっていますね。

ここまでは大丈夫でしょうか。

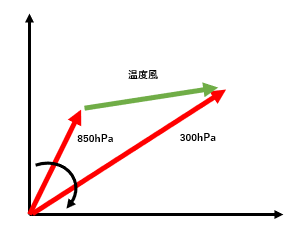

次に850hPaと300hPaでの高度の違う2点での地衡風を考えます。

気圧差の大きいところでは地衡風が強くなるということは勉強しました。

つまり、300hPaでの地衡風は850hPaに比べ強くなるということが言えます。

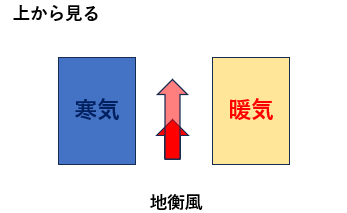

この図を上からみたのがこちらです。

850hPaと300hPaの地衡風ベクトルを重ねています。

300hPaの地衡風ベクトルは気圧差が大きいので850hPaより長くなっていますね。

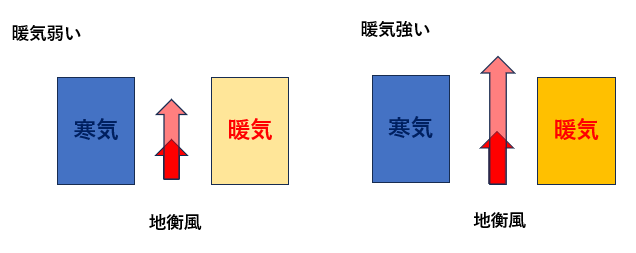

さて、ここまで理解できたところで、もう一つ、同じような図を考えてみましょう。

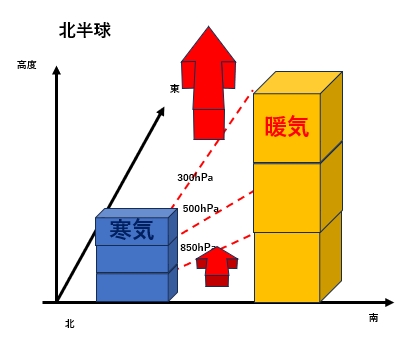

今度は先ほどに比べ暖気が強まったときの状態を表現しています。

温度が高くなったことを表すため、色を薄オレンジからオレンジに変えてみました。

すると、どうでしょう。

暖かくなった分、高度も先ほどに比べ上昇します。

それに伴って、850hPaや300hPaでの傾きも急になりましたね。

これは何を意味するのでしょうか。

そうです、地衡風の強まりです。

図を上から見てみましょう。

先ほどに比べ矢印の長さがそれぞれ長くなっていることがわかりますでしょうか。

これで地衡風の強まりを表現することができました。

温度風について考える

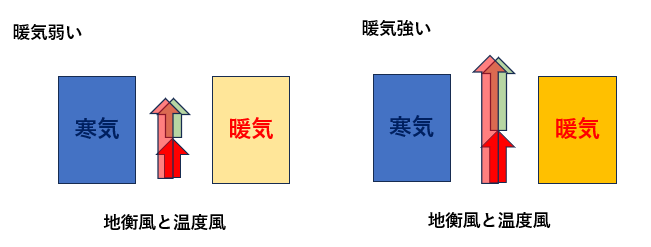

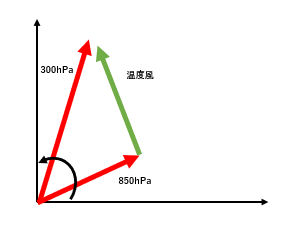

もう一度先ほどの上から見た図を見てみましょう。

左が暖気が弱い場合で右が暖気が強い場合の850hPaと300hPaの高度での地衡風です。

温度風は高度の異なる2点での風の速度ベクトルの差でしたね。

これを図で表現するとこうなります。

温度風ベクトルを緑で表現しています。

本当は全てベクトルを重ねて表現したかったのですが、温度風がわかりやすいように300hPaの地衡風ベクトルは少し左にずらしました。

この温度風ベクトルを記載することにより何がわかるのでしょうか。

まず、水平方向の温度差がある場合、地衡風が上空にいくにつれ強くなることを温度風の関係といいます。

北半球では温度風ベクトルに対して高温、高圧の空気が右手、低温、低圧の空気が左手に平行に位置します。

また、温度風ベクトルが長いということは暖気と寒気の温度の差、つまり温度傾度が大きいということを意味しています。

確かに、先ほどの図で薄オレンジよりオレンジの方が温度風ベクトルは長くなっていましたね。

地衡風の大きさや方向と温度風は密に関連しており、重要なポイントですのでしっかり理解しておきましょう。

ポイントをまとめておきます。

- 温度風ベクトルの右手は高温、高圧の空気が位置する。

- 温度風は等温線に沿って平行。

- 温度風ベクトルの長さは温度傾度に依存する。

暖気移流と寒気移流

温度風がわかることで、暖気移流や寒気移流についても理解することができます。

暖気移流はその名のとおり、暖気が流れてくること、寒気移流は寒気が流れてくることを意味します。

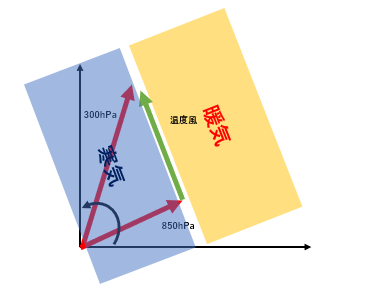

さきほどの地衡風を使って考えてみましょう。

850hPaと300hPaの上空から見下ろしたときの地衡風の向きと大きさを赤矢印で図示しています。

温度風はベクトルの差ですので、緑の矢印で表すことができましたね。

そして、850hPaと300hPaの地衡風の風向を見ると、右回り。

つまり上空に向かって時計回りに変化している状態です。

温度風で考察したように、温度風ベクトルの右手は高温でした。

するとこうなります。

地衡風の矢印は暖気側にあり、850hPaから300hPaでのこの層間では平均して暖気が寒気に流れているということが言えるんですね。

つまり上空に向かって時計回りとなっていたら暖気移流となります。

では、これはどうでしょう。

下層から上層に向かって、地衡風の回転方向をみると今度は左回り。

上空にむかって反時計回りになっていますね。

このときの気温はどのようになるかをみてみましょう。

温度風の右手は左手より高温になります。

今度は地衡風の矢印が寒気側にありますね。

これは850hPaから300hPaでの層間では平均して寒気が暖気側に流れていることを表しています。

つまり上空に向かって反時計回りとなれば寒気移流という考え方になります。

北半球と南半球での違い

最後に気象予報士試験でもたまに出題される北半球と南半球での温度風ベクトルの違いについて紹介します。

これまで温度風ベクトルの右手が高温、高圧というのは北半球での事象でした。

これは北半球ではコリオリ力が進行方向右に働くためなのですが、南半球ではコリオリ力が進行方向左に働き、北半球とは逆になります。

つまり、温度風ベクトルの右手が低温、左手が高温と、北半球とは逆になるんですね。

地衡風も上空に向かって時計回りとなっていれば寒気移流、反時計回りが暖気移流となります。

間違えやすいポイントの1つなのでしっかり覚えておきましょう。

- 北半球では温度風ベクトルの右手は高温域、南半球では温度風ベクトルの右手は低温域となる。

- 北半球では上空に向かって地衡風が時計回りとなっていれば暖気移流、南半球では時計回りとなっていれば寒気移流となる。

まとめ

ここまで温度風について紹介してきました。

温度風は実際の風ではないですが、地衡風との関係性を理解することで、暖気側がどちらにあるか、温度移流はどのようになっているかを簡単に把握することができます。

一般知識や実技試験でも、温度風の考え方について問われる問題も出題されますので、ぜひこの機会に理解しておくようにしましょう。

【5分で読める!】エマグラムとは何か?気象予報士試験のための読み方・使い方を図解でわかりやすく解説!

最後までお読みいただきありがとうございます!