【保存版】気象予報士は本当に稼げる!?資格の価値とおすすめ就職先10選!

問1

気象業務支援センター

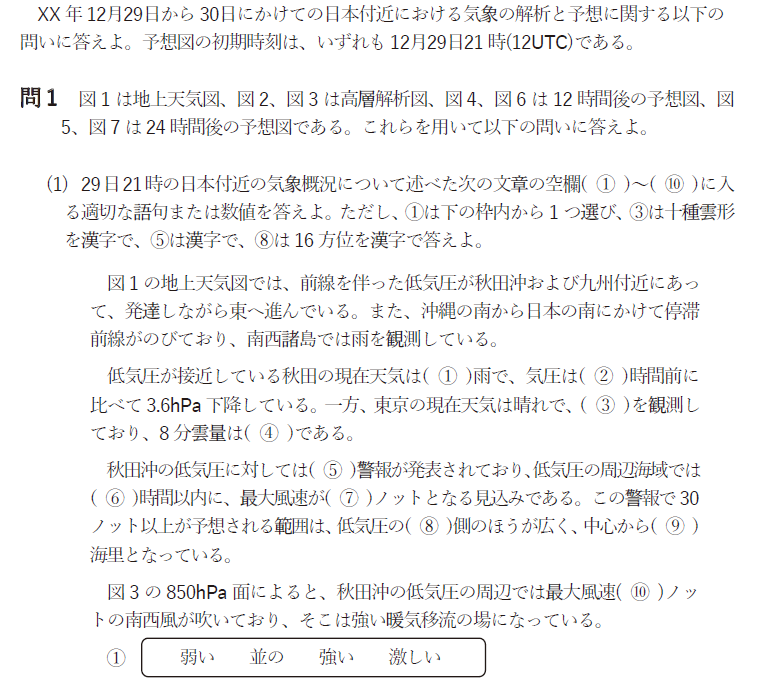

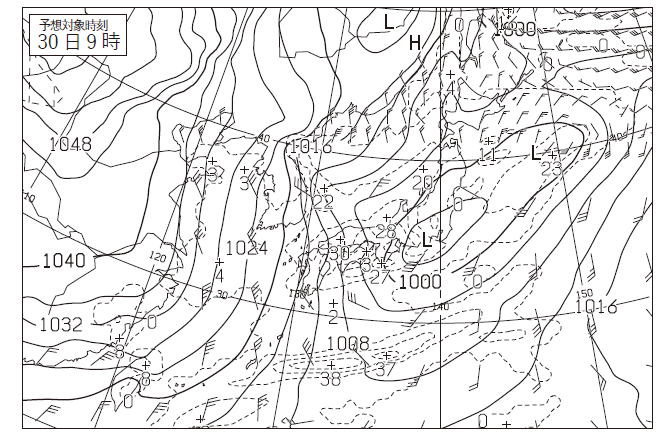

問1(1) 地上天気図

問1の(1)から問題を解いていきましょう。

地上天気図を見ながら進めていきます。

気象業務支援センター

低気圧が接近している秋田の現在天気は実況天気図から、①弱い雨で、気圧は②3時間前に比べて3.6hPa下降しています。

東京の現在天気については晴れで、③高積雲が観測されており、8分雲量は④3ですね。

秋田沖の低気圧については「SW」が図示されていますので、⑤海上暴風警報が発表されています。

また図1の右下の記事欄より低気圧周辺海域では⑥18時間以内に最大風速⑦50ノットとなる見込みです。

この警報で30ノット以上が予想される範囲は、⑧南西側の方が広く、中心から⑨1500海里となっています。

気象業務支援センター

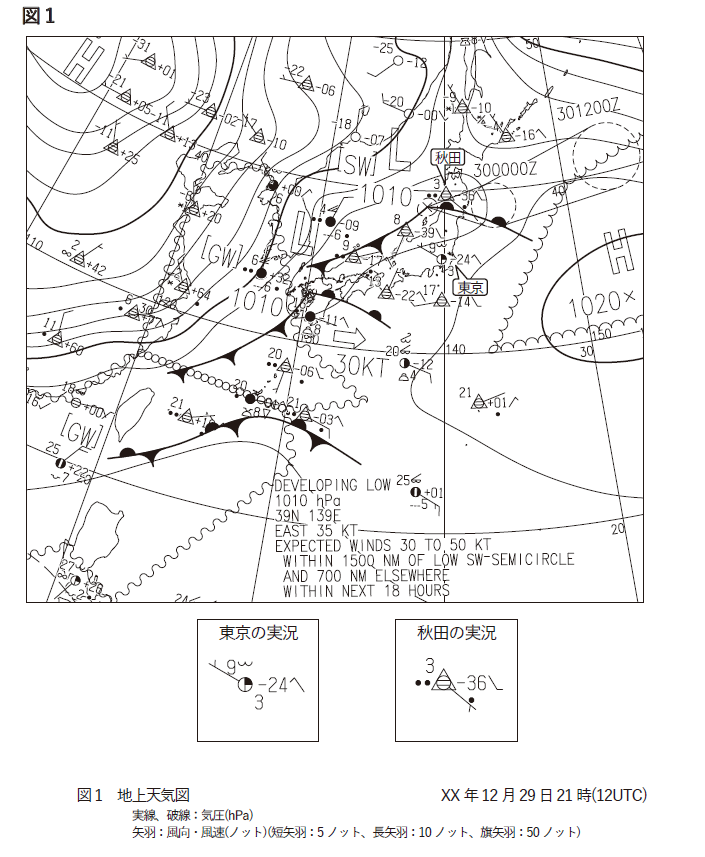

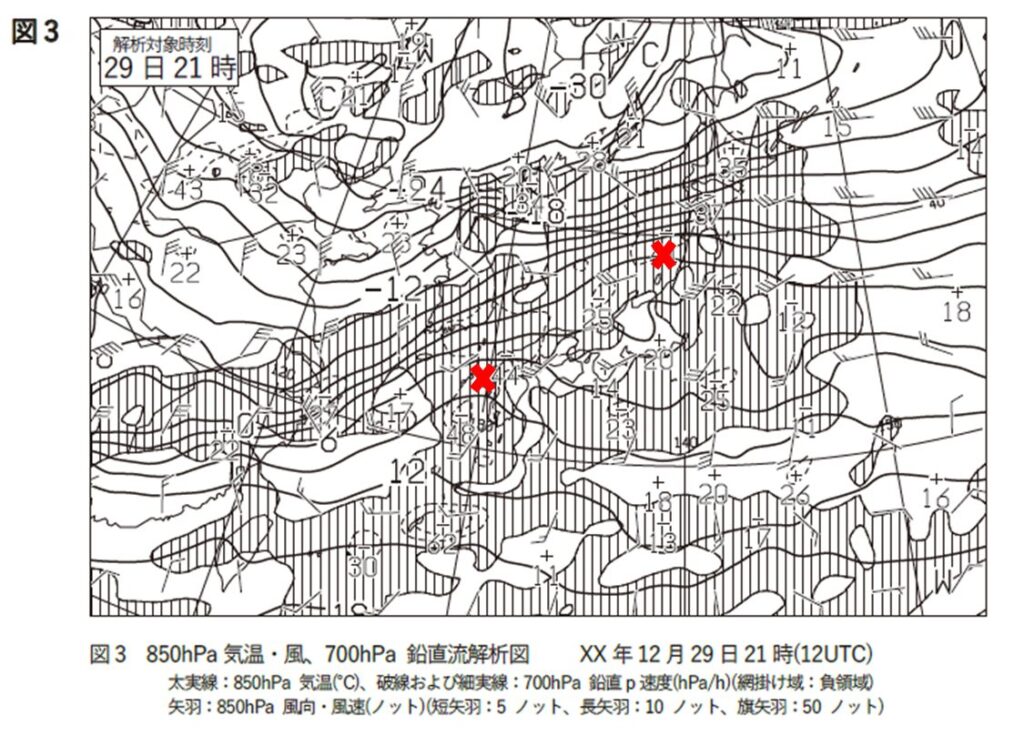

図3の850hPa面によりますと、秋田沖の低気圧周辺では最大風速⑩40ノットの南西風が吹いており、そこは強い暖気移流の場となっていることがわかります。

ここまでは問題ないでしょう。

次に進みます。

問1(2) 低気圧

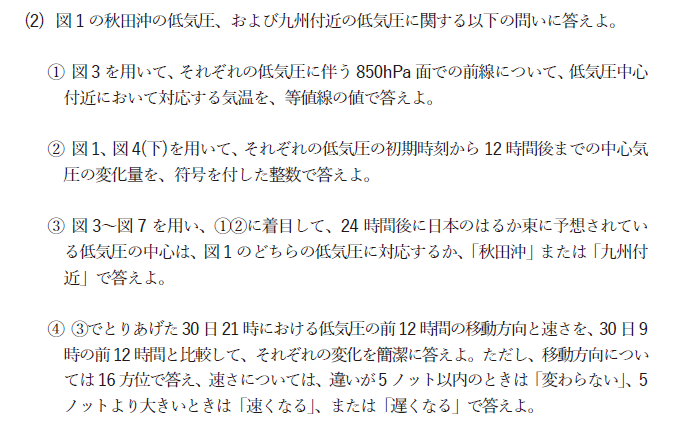

問1の(2)です。

気象業務支援センター

問1の(2)の①は等値線を答える問題です。

気象業務支援センター

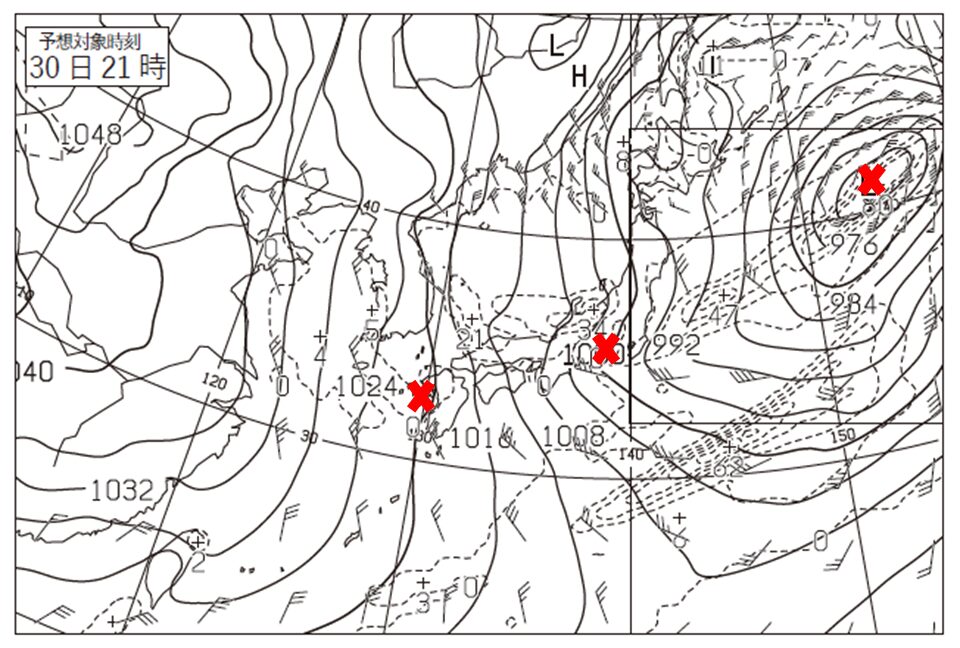

秋田沖及び九州沖の低気圧中心を×でプロットしています。

それぞれに対応する気温を読み取りましょう。

秋田沖は-3(0)℃、九州沖は6℃ですね。

問1の(2)の②です。

低気圧の中心気圧変化量を求めます。

気象業務支援センター

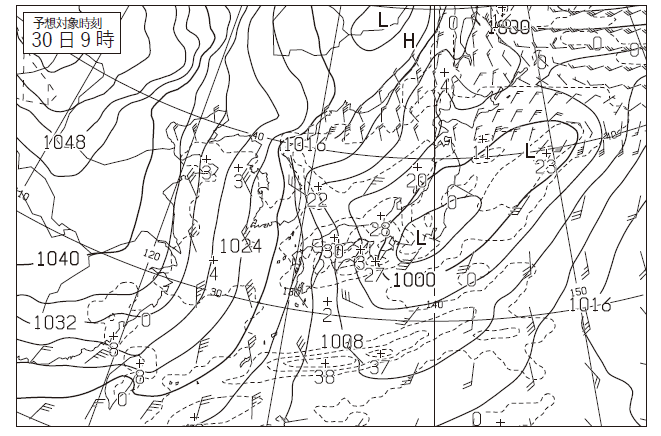

図1が初期時刻で、下の図が12h後の地上天気図です。

秋田沖の低気圧の気圧は1010hPaから1000hPaに変化していて、九州沖の低気圧は1010hPaから996hPaに変化していますね。

つまり秋田沖は-10hPa、九州沖は-14hPaとなります。

問1の(2)の③です。

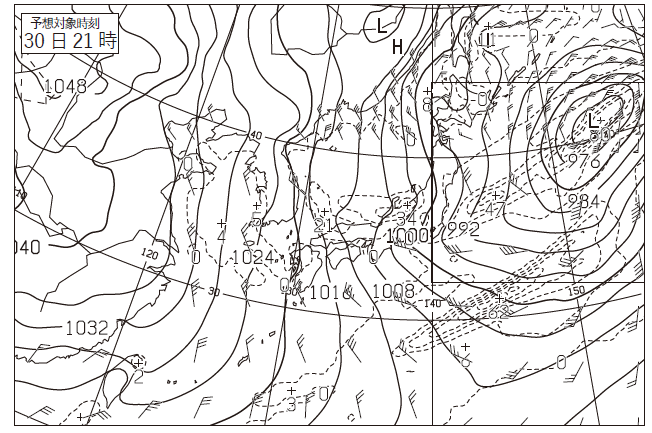

24時間後の地上天気図を見ると、日本のはるか東に低気圧が確認できます。

気象業務支援センター

これが秋田沖の低気圧か、九州沖の低気圧かを考えます。

さきほどの②の問題で12h後の地上天気図では、関東付近に九州沖の低気圧、日本海上に秋田沖の低気圧があることがわかっています。

もし24h後の日本のはるか東にある低気圧が秋田沖の低気圧であれば、九州沖の低気圧がその西あるはずですよね。

どこでしょうか。

それらしいのが見当たりませんね。

気象業務支援センター

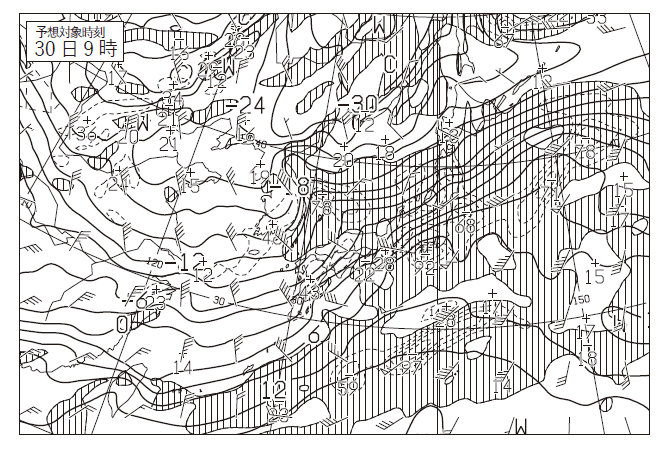

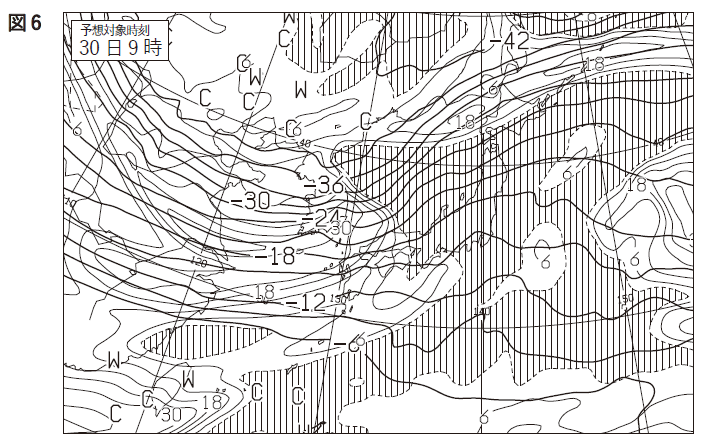

次に図6、図7の850hPa天気図を見てみます。

12h後に関東沖に低気圧は9℃の等温線に沿った前線を形成していたと考えられます。

この前線の移動位置を見ることで、どこに移動しているかを大体把握することができます。

24h後の850hPa天気図を見ると、日本のはるか東に位置していた低気圧の前線も9℃の等温線にそっていることがわかります。

また上昇流域も全体的に24h後には日本の東に移動していますよね。

これは関東沖の低気圧が24h後に日本かなり東まで移動し、秋田沖の低気圧はより東に移動し見えなくなってしまったということが言えます。

よって24h後に日本のかなり東まで移動した低気圧は九州付近の低気圧となります。

問1の(2)の④です。

九州付近の低気圧の移動方向と速さについて考えていきます。

気象業務支援センター

初期時刻から12h後、24h後の低気圧中心の位置を×としています。

まず移動方向についてですが、初期時刻から12h後、12h後から24h後を比べてみるとどうでしょうか。

12h後から24h後のほうが傾きが急になっていますよね。

移動方向としては「東北東から北東に変わる。」といえます。

次に速度についてです。

これはそれぞれの速度を求めて比較してもよいのですが、答えにはどちらの時間の方が速いか。遅いかだけを記載すればよい問題です。

そして速度の差が5ノット以下であれば、変化なし、それ以上であれば速くなる、または遅くなるで表現することと問題文に書かれています。

5ノットというのは12hで60海里。つまり1°分です。

あきらかに差は1°より大きいですね。

実際に計算すると300海里は後半の12h後から24h後の方が距離が伸びているはずです。

よって速さは「速くなる」となります。

問1(3) 低気圧の発達

問1の(3)です。

気象業務支援センター

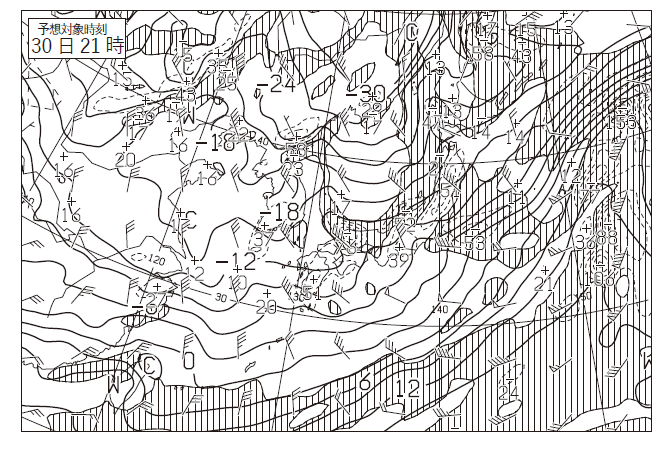

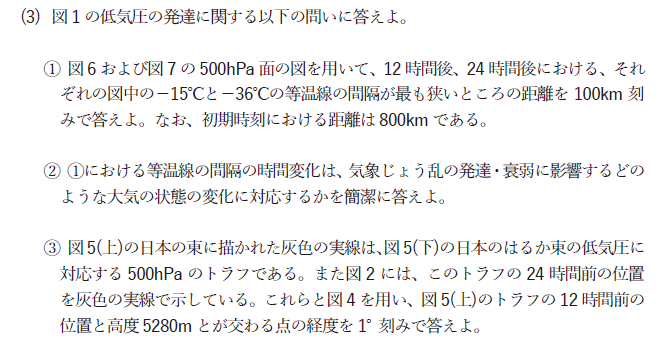

まず問1の(3)の①です。

等温線の間隔を求めます。

気象業務支援センター

-15℃と-36℃の等温線の間隔が一番狭くなる箇所はそれぞれ図の赤矢印の箇所になります。

この部分の距離を計算すると答えを求めることができます。

12時間後は600(700)km、24時間後は300(400)kmとなりますね。

問1の(3)の②です。

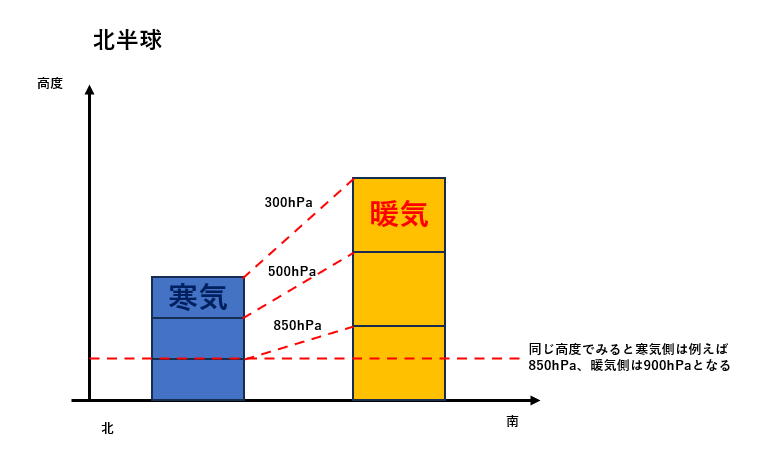

等温線の間隔が狭くなるということは、温度傾度が大きくなっているとうことですね。

そして温度傾度が大きくなるということは、圧力差が大きくなることを意味しています。

同じ高度で見たときに暖気では空気が膨張しますので圧力が高くなり、寒気側では低くなります。

つまり、答えは「傾圧性の強まり」となります。

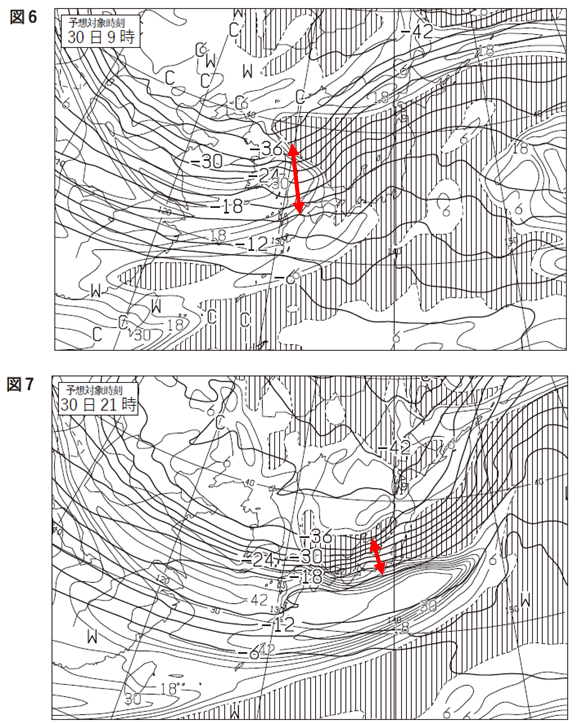

問1の(3)の③です。

12h後のトラフの位置を解析します。

気象業務支援センター

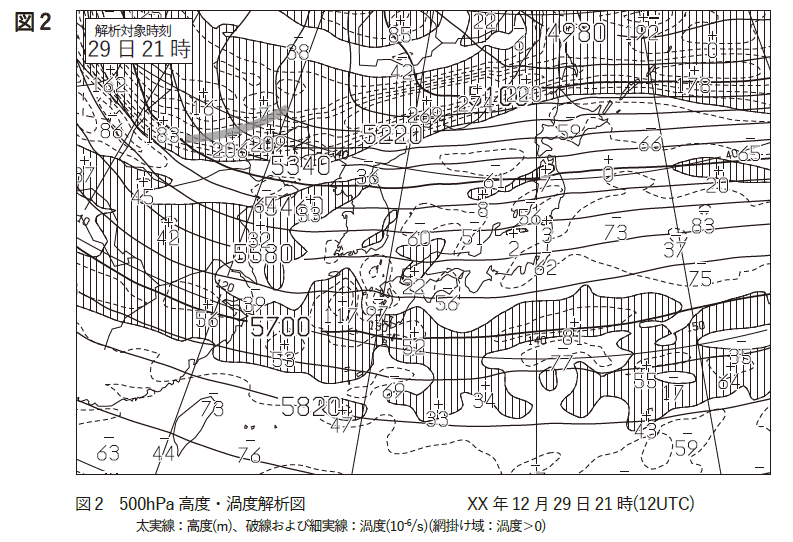

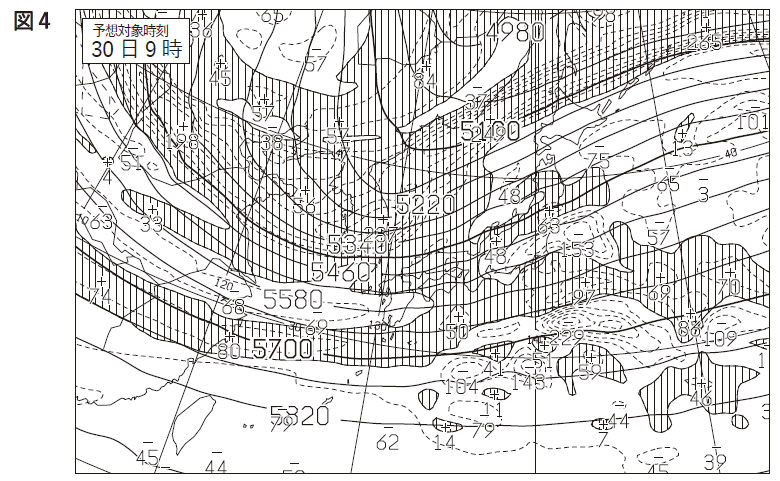

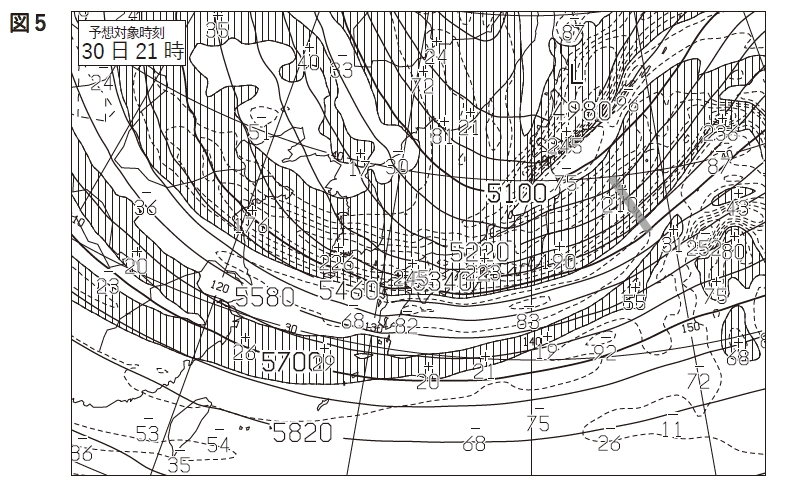

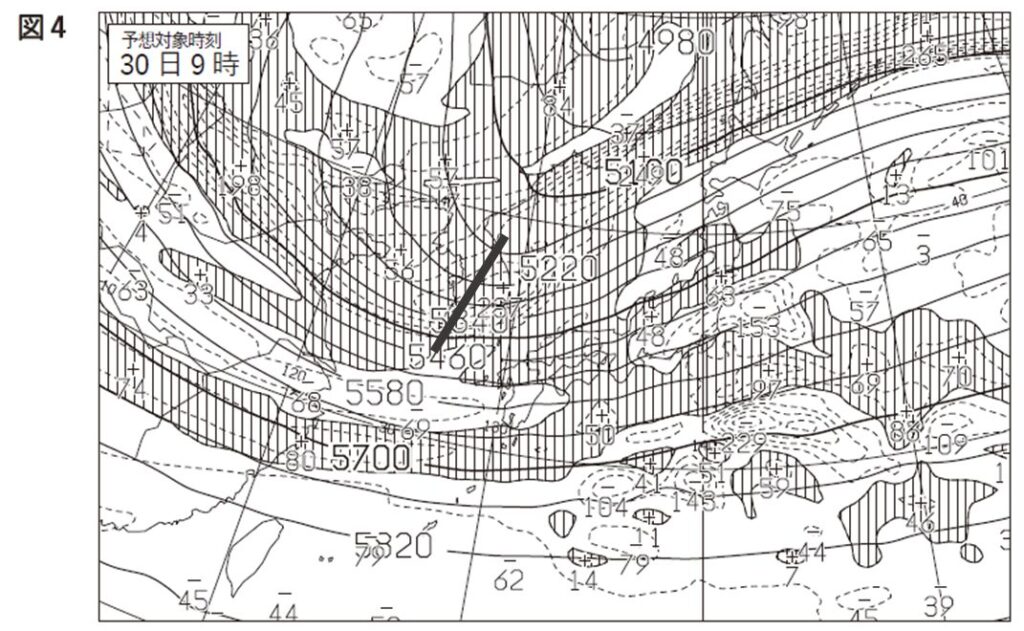

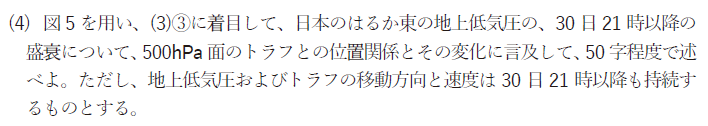

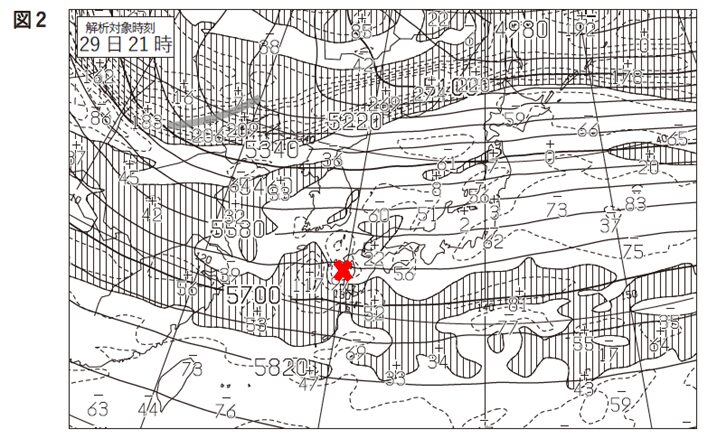

図2と図5の500hPa天気図にはトラフが描かれており、これを参考に図4のトラフの位置を考えてきます。

トラフの移動速度が大きく変化していないと仮定すると、概ね初期時刻と24h後のトラフの中央付近に12h後のトラフがありそうですよね。

中央といえば、東経130°付近です。

そのあたりで、渦度の大きいところ、曲率の大きいところを見ていきます。

気象業務支援センター

すると、黒実線付近にトラフを解析することができます。

あとは5280mと交わる経度を読み取ればよいので、答えは東経138(137,139)°となります。

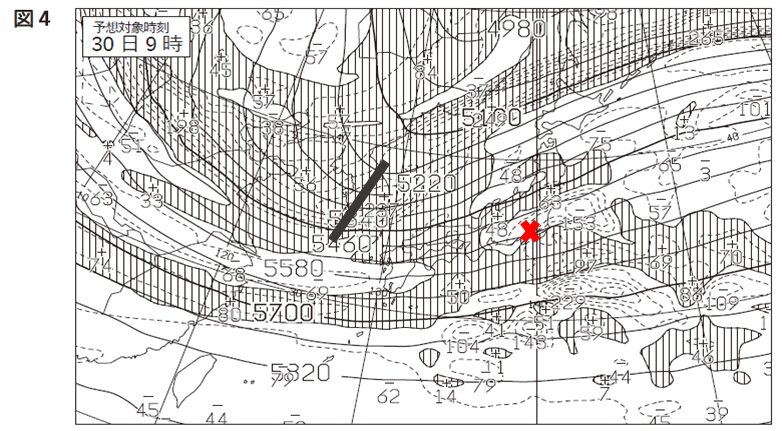

問1(4) 地上低気圧の盛衰

問1の(4)です。

気象業務支援センター

この問題を解くためには九州付近にあった低気圧とトラフとの位置関係を知る必要があります。

気象業務支援センター

初期時刻、12h後、24h後の500hPa天気図に九州付近にあった地上低気圧中心の同時刻の位置を×で示してみました。

いかがでしょうか。

ぱっと見ただけで、トラフが西から地上低気圧中心にどんどん近づいていることがわかりますね。

トラフは移動方向と移動速度は30日21時以降も持続するということなので、24h後よりもより低気圧中心に近づくことが考えられます。

そしてトラフが近づくと低気圧の発達は引き続き継続します。

よって、これらをまとめると、「地上低気圧の西方に位置する500hPaのトラフが、地上低気圧にさらに近づく予想のため発達が続く。」となります。

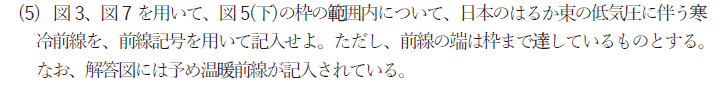

問1(5) 前線解析

問1の(5)です。

気象業務支援センター

前線解析の問題です。

問1の(2)の③で考えたように、初期時刻に九州付近にあった低気圧は、24h後には日本のはるか東の低気圧の位置まで移動するんでしたね。

そして前線は9℃の等温線に沿うという考え方をしました。

寒冷前線についてはこの9℃等温線のすこし南側に沿うように引けば答えを出すことができます。

もちろん、地上天気図の気圧の谷や風向、降水域の範囲も図示した前線と違和感なく対応しているかは念のため最後に確認するようにしてくださいね。

気象業務支援センター

問2

気象業務支援センター

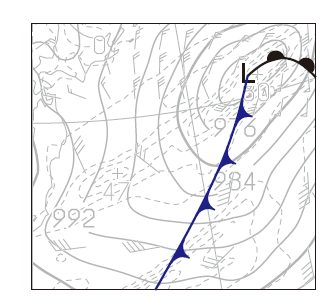

問2(1) 前線面の高度

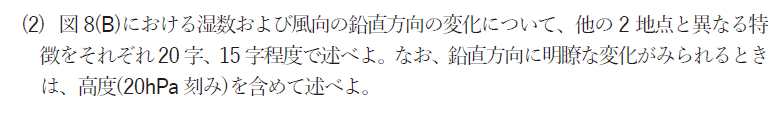

問2の(1)です。

気象業務支援センター

最下層から2つ目の前線の高度を求める問題です。

状態曲線を見ると、明らかな逆転層が2つありますね。

1つ目の前線面の高度は920hPa、2つ目は780hPaです。

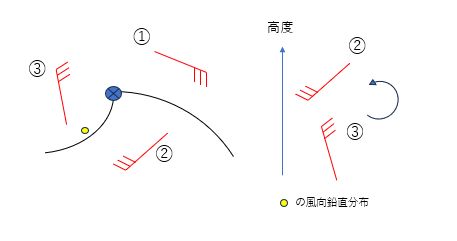

そして2つ目の逆転層下層での、風向は上空に向かって反時計回りに回転しています。

780hPaより上空になるとほぼ南西風ですね。

つまり、この逆転層は寒冷前線に伴うものであることが判断できます。

なぜなら、反時計回りであれば寒気移流が卓越していることを示唆していますが、下図のように考えても反時計回りとなります。

答えをまとめると、まず前線面の高度は780hPaです。

その理由として気温については「逆転層の上端であるため。」、風向については「前線面より下層では上方に向かって反時計回りに変化し、前線面より上層ではほぼ南西である。」となります。

【テンプレ暗記用】気象予報士実技試験の記述解答を全部丸暗記帳!(過去10年分以上)

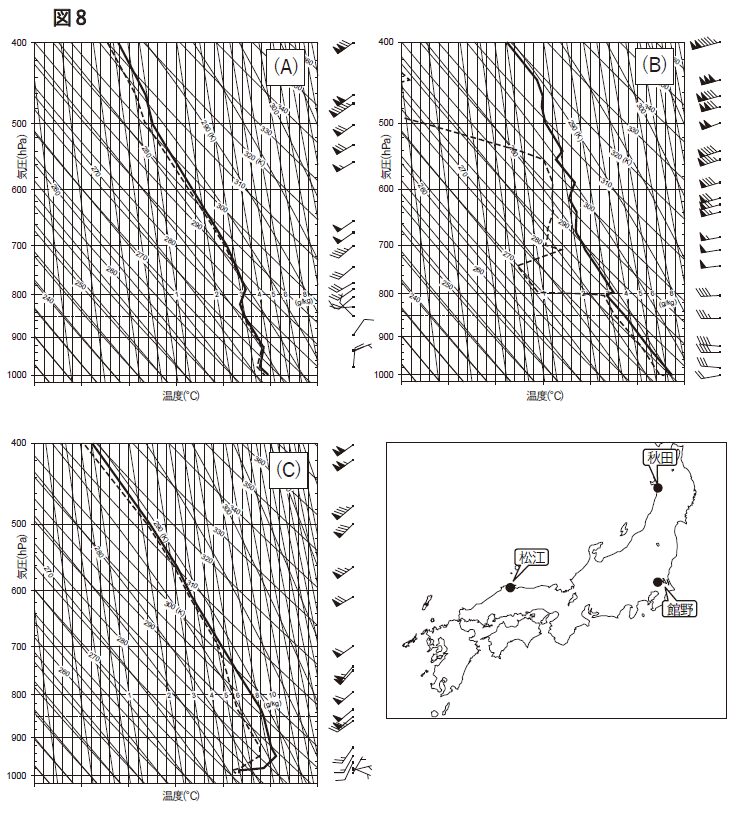

問2(2) 鉛直方向の変化

問2の(2)です。

気象業務支援センター

図8(B)での他の状態曲線との違いを確認していきます。

気象業務支援センター

まず湿数についてですが、ぱっと見ただけで他の図と比べて湿数が明らかに大きくなっているのがわかりますでしょうか。

特に大きくなっているのは800hPaより上方です。

よって、湿数は「800hPaより上の層で湿数が大きい。」となります。

次に、風向についてです。

図8(B)の風向は下層から上層までほぼ西風となっていて、他の図と比べても大きな変化が見られません。

そのため風向については「鉛直方向の変化が小さい。」が答えとなります。

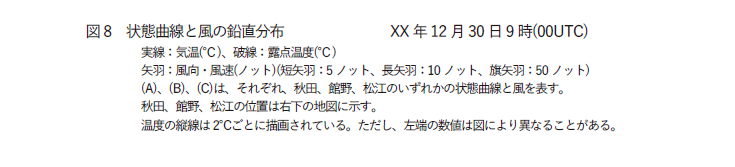

問2(3) 低気圧に対応する前線面の高度

問2の(3)です。

気象業務支援センター

問題文から図8(C)は九州付近あった低気圧に対応する前線が状態曲線上に存在しているということを教えてくれています。

気象業務支援センター

そして、12h後の地上天気図をみると関東付近に九州付近の低気圧が移動してきており、ここに近い地域が前線の影響を受けるということが考えられますね。

そのため、図8(C)は館野ということになります。

前線の高度ですが、湿潤断熱線より気温減率の小さい層の状態がそれに対応します。

上空に向かって気温減率を読み取ると答えは「840hPa」となります。

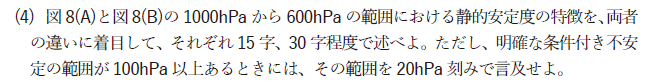

問2(4) 静的安定度の特徴

問2の(4)です。

気象業務支援センター

図8(A)と図8(B)の1000hPaから600hPaでの大気安定度について確認していきます。

気象業務支援センター

まず図8(A)についてですが、湿潤断熱線よりも気温減率が小さい層が地上を除き下層から上層まで続いています。

そして図8(B)については、乾燥断熱線よりは気温減率が小さいけど、湿潤断熱線より気温減率の大きい層が1000hPaから800hPaまで続いているのはわかりますでしょうか。

この領域は条件付き不安定ですね。

よって、静的安定度の特徴は図8(A)が「地上付近を除き絶対安定である。」、図8(B)が「1000hPaから800hPaで条件付き不安定である。」となります。

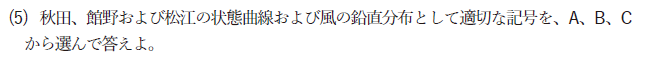

問2(5) 風の鉛直分布

問2の(5)です。

気象業務支援センター

図8のそれぞれがどの地点の状態曲線であるかを考えます。

さきほど、問2(3)で図8(C)は館野であることがわかりましたね。

ということは、残りの図8(A)、図8(B)が秋田、松江どちらかになります。

特徴としてAは下層から上空まで湿潤、Bは800hPaより上空は乾燥していることがわかっています。

気象業務支援センター

少し高度は異なりますが12h後の同時刻の700hPa天気図の湿数分布を確認してみます。

するとどうでしょう。

松江付近は乾燥していて、秋田は湿潤であることが読み取れますね。

ということは松江がBで、秋田がAであることが判明しました。

まとめると、秋田がA、館野がC、松江がBとなります。

問3

気象業務支援センター

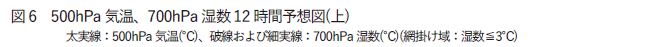

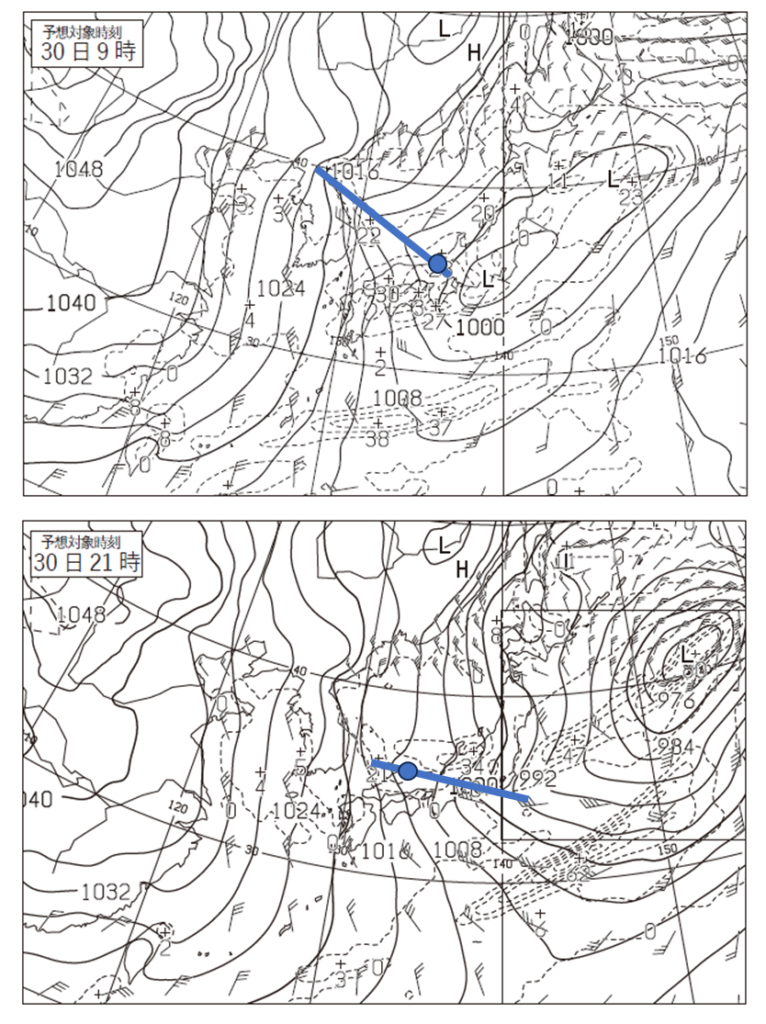

問3(1) 収束帯の移動方向

問3の(1)です。

気象業務支援センター

問3の(1)の①では収束帯の移動方向を確認します。

地上天気図には収束帯が表現されていませんが、風向および問題文から概ね気圧の谷に沿うように伸びると考えられます。

収束帯を青実線、日本海沿岸と交わる点を青丸として、図示してみました。

30日9時と30日21時を比較すると青丸が西に移動していることがわかります。

次に問3の(1)の②です。

30日21時の青丸付近の西と東の風向・風速の違いを考察します。

まず、風向については西が北西、東が北風であることが、等圧線の向きから判断することができます。

そして風速は等圧線の間隔が広い東側の方が弱くなると考えれますね。

よって答えは「西側は北西の風が強く、東側は北の風が相対的に弱い。」となります。

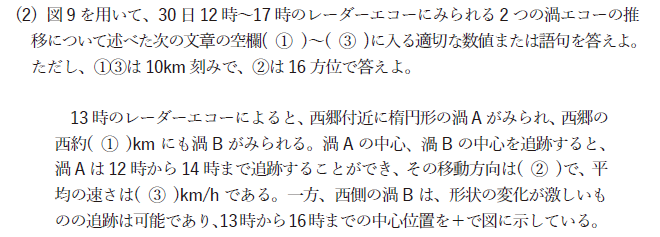

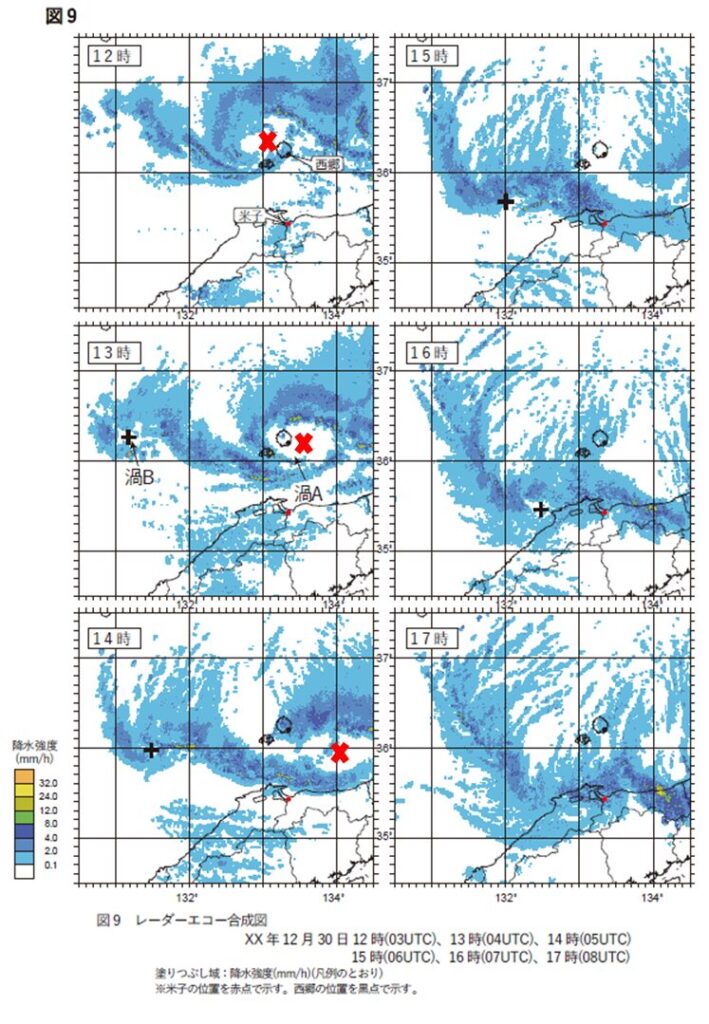

問3(2) レーダーエコー

問3の(2)です。

気象業務支援センター

渦エコーについて確認していきます。

気象業務支援センター

渦Aの中心については×で図示しています。

まず渦Bと西郷との距離についてですが、緯度1°が110kmであることがわかれば、定規で正確に距離をはかれば計算できます。

計算するとおそよ196kmとなりましたので、10km刻みで解答すると①200kmとなります。

次に渦Aの中心の移動方向については、12時から14時までの×をたどっていくと、②東南東であることがわかります。

そして、その速度は12時から14時の移動距離が約98kmですので、速度は③50kmとなります。

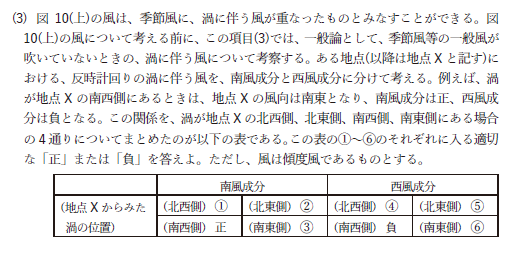

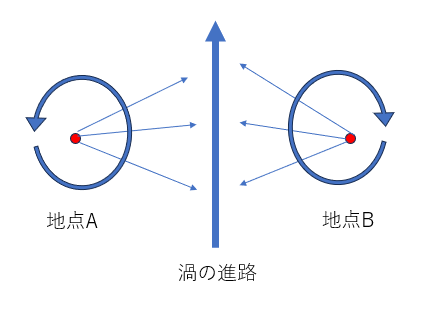

問3(3) 渦の成分

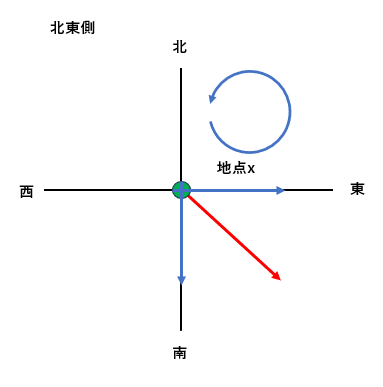

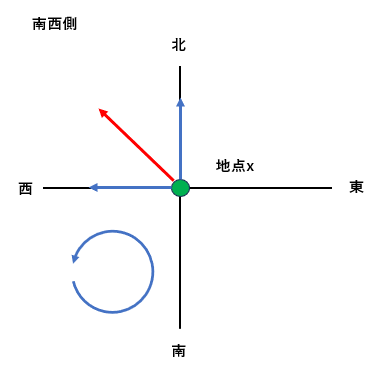

問3の(3)です。

気象業務支援センター

渦成分について考えていきましょう。

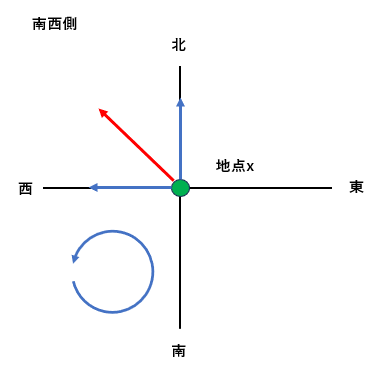

1つの事例として渦が地点xの南西側にあるとき、地点xの風向は南東となり南風成分は正、西風成分は負と記載があります。

これを図にすると、このようになり、南西側に渦があった場合は矢印が北に向いているので、南風成分は正、そして西の方に矢印が向いているので西風成分は負となります。

他のエリアについても同様に考えます。

これらの図から答えは①正、②負、③負、④正、⑤正、⑥負となります。

一見すると問題文が長く心折れそうになりますが、よく見ると実はそんなに難しくない問題です。

あきらめず問題と向き合うようにしましょう。

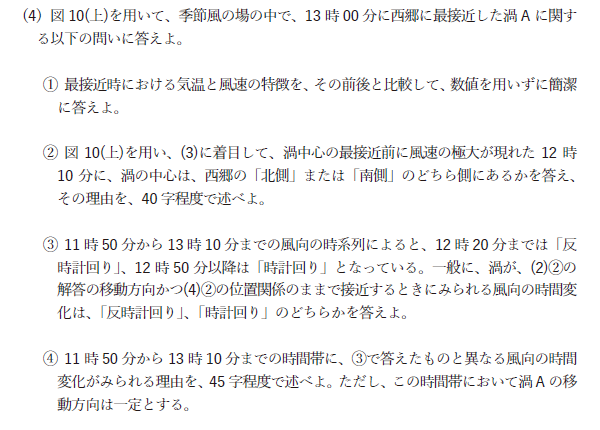

問3(4) 渦Aについて

問3の(4)です。

気象業務支援センター

問3の(4)の①ですが図10(上)を見ながら考えます。

気象業務支援センター

反時計回りの渦が西郷に接近すると、気圧は低下するはずで、最接近時は最低気圧となるタイミングと考えられます。

その時刻を読み取ると13時00分。

この時刻での気温と風速の特徴を見ていきます。

まず気温については低かった気温が急上昇し、極大値を示しています。

よって気温は「極大となっている。」が答えとなります。

次に風速ですが、こちらは急激に弱くなっていて、極小値を示しています。

よって風速は「極小となっている。」となります。

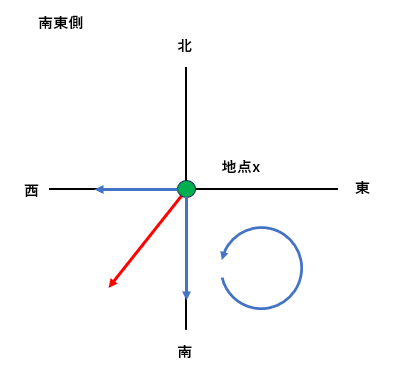

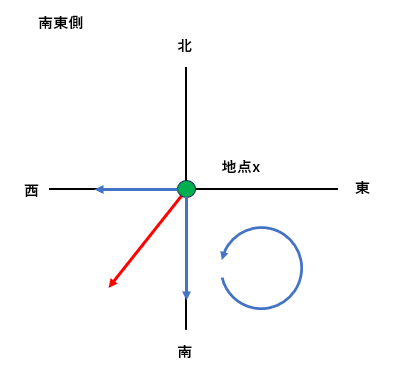

問3の(4)の②です。

風速の極大が現れた12時10分での西郷での風向を確認すると、南西風となっています。

問3の(3)で渦について考えましたね。

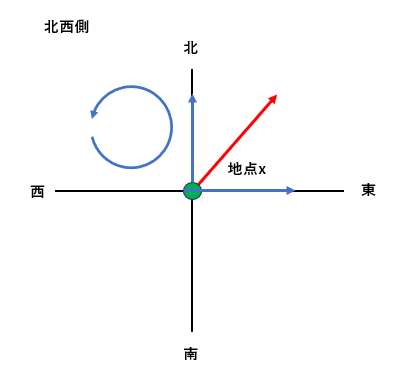

南西風となるということはこちらの図になります。

渦は北西側ですね。

そして最接近する前には風速が大きくなり西風成分が強まっていることもわかります。

これらをまとめると、まず渦の中心は北側か南側かでいえば北側です。

そして理由としては「渦が西郷に最接近する前に西風成分が強まったため、渦は北西側と判断されるため。」となります。

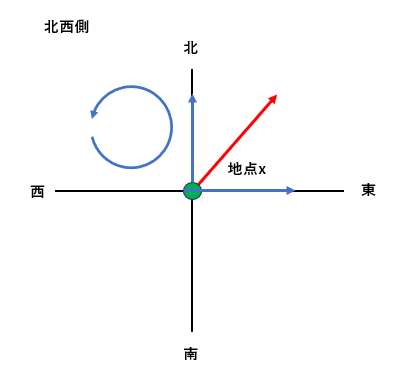

問3の(4)の③です。

西郷の北西側に位置していた渦は東南東に進んでいくため、西郷の西側を通過していくことになります。

西郷が地点Bとすると、渦は西側を通過していますので、地点Bの風向は時計回りに変化することがわかります。

問3の(4)の④です。

11時50分から12時40分ごろにかけては、風向が反時計回りに変化しています。

なぜこのような風向変化になったかを考えます。

まず、渦はもともと西郷の北西側に位置しておりここから徐々に近づいていくことになります。

11時50分以前の風向は西風で、渦が近づくにつれて南西風に変わっていくということは、南風の成分が強まっていることが推測されます。

反時計回りとなるためには南風の成分の風が必要になるんですね。

よって答えは「強い西風の場の中で渦が北西側から接近し、南風成分が次第に強まったため、反時計回りになった。」となります。

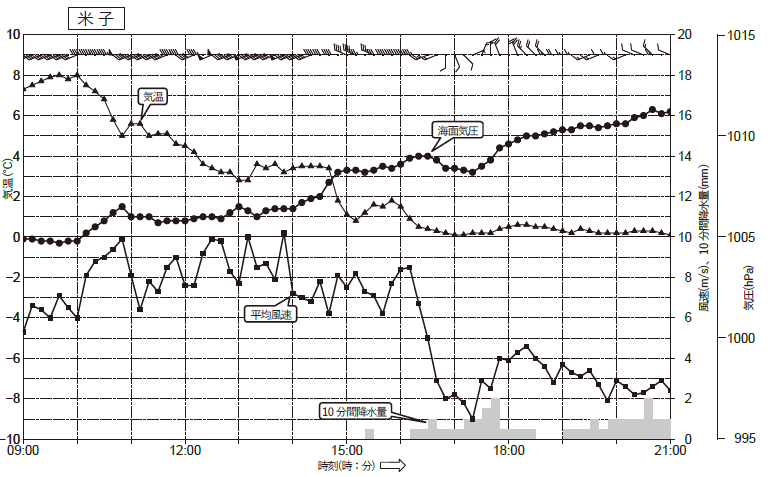

問3(5) 米子の気象状況

問3の(5)です。

気象業務支援センター

まず、問3の(5)の①です。

気象業務支援センター

まず、渦Bが米子に最接近する時刻ですが、図9の渦エコーから17時以降に最接近するということがわかります。

そしてその時間帯で気圧が最小になる時刻を読み取ると17時20分ですね。

解答は30分刻みで答える必要がありますので17時30分となります。

問3の(5)の②です。

渦通過時の時刻での風向を確認すると、南東から東の風、北東に変化しています。

この条件の風となるのは、渦が南西側か、南東側かのどちらかしかありません。

よって渦が米子を通過したのは南側となります。

そして、どちらも西風成分が負の時にこの状態となることから、理由として「渦Bの通過時に、西風成分に負の時間帯が見られるため。」となります。

問3の(5)の③です。

渦接近通過に伴う気圧、10分間降水量、気温の変化については図10の時系列図を見ればわかります。

まず気圧については「最接近時付近で極小になった。」となります。

10分間降水量は「最接近時の直後に、極大になった。」ですね。

最後に気温ですが、接近通過での大きな変化はありません。

よって「相対的に変化は小さい。」となります。

極小、極大という言葉はよく使うので覚えておきたいところです。

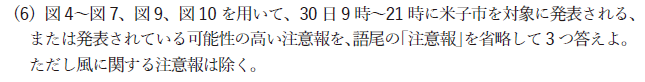

問3(6) 注意報

問3の(6)です。

気象業務支援センター

風に関する注意報以外で米子で発表される可能性の高い注意報を考察します。

注意報は全部で16個あります。

この中で風に関するものを除くと、大雨、雷、濃霧、洪水、大雪、着雪、着氷、波浪、高潮、融雪、雪崩、低温、霜、乾燥です。

まず問題から読み取れない濃霧や乾燥、霜、低温は除きます。

松江の降水量は少ないので、大雨、洪水、着氷もないと考えられます。

また気温0℃が数時間続いているということから、融雪も省かれます。

さらに、海面気圧は接近時に少し低下するものの、当該時間帯では全体的に上昇しているため高潮ものぞかれます

そうすると、残る注意報は雷、大雪、着雪、波浪、雪崩となります。

この中から3つ解答すれば正解です。

まとめ

皆さんおつかれさまでした!

今回は問3で今までに見たことのないような渦の問題が出題されましたね。

動揺して解けなかった方も多いのではないでしょうか。

時間をかけるとわかっても、実際の試験では焦って解答を埋めることもできないかもしれません。

まずは、わかる問題を落ち着いて正解していくことを心掛けましょう。

こちらも記事は、実技試験を何度か解かれた方は記憶を定着化させるツールとして有効ですのでぜひ活用してみてくださいね。

【5分で読める!】気象予報士実技試験の突破のカギは時間配分にあり!完全完答のコツをご紹介!

最後までお読みいただきありがとうございます!

このブログは私の経験もふまえ、独学で勉強していく方の「悩みを少しでも減らしたい」という思いを解消すべく、全て手作業で時間をかけ作成しております。

少しでも役に立った、今後も継続してほしい、また読みたいと感じられる方がおられましたら是非codocから投げ銭という形で応援してください!

あなたの応援が次のコンテンツを生み出す力になっています。