【保存版】気象予報士は本当に稼げる!?資格の価値とおすすめ就職先10選!

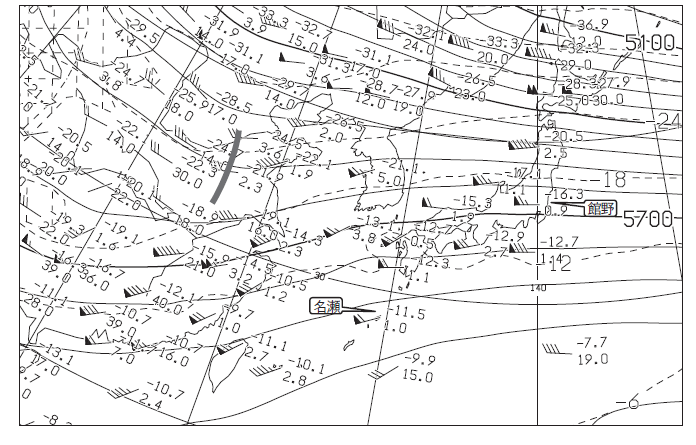

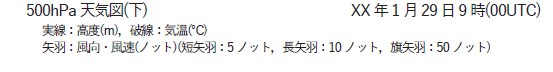

問1

気象業務支援センター

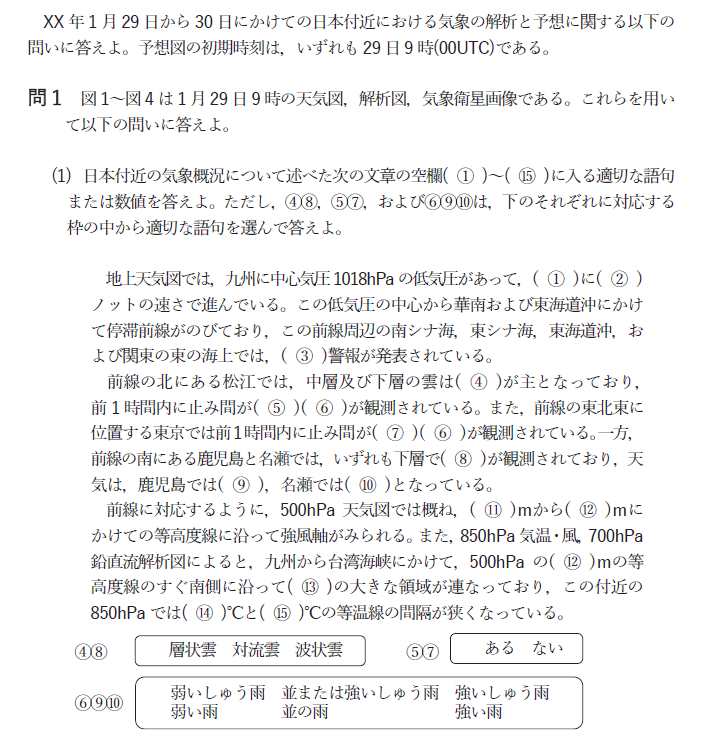

問1(1) 地上天気図

問1の(1)から問題を解いていきましょう。

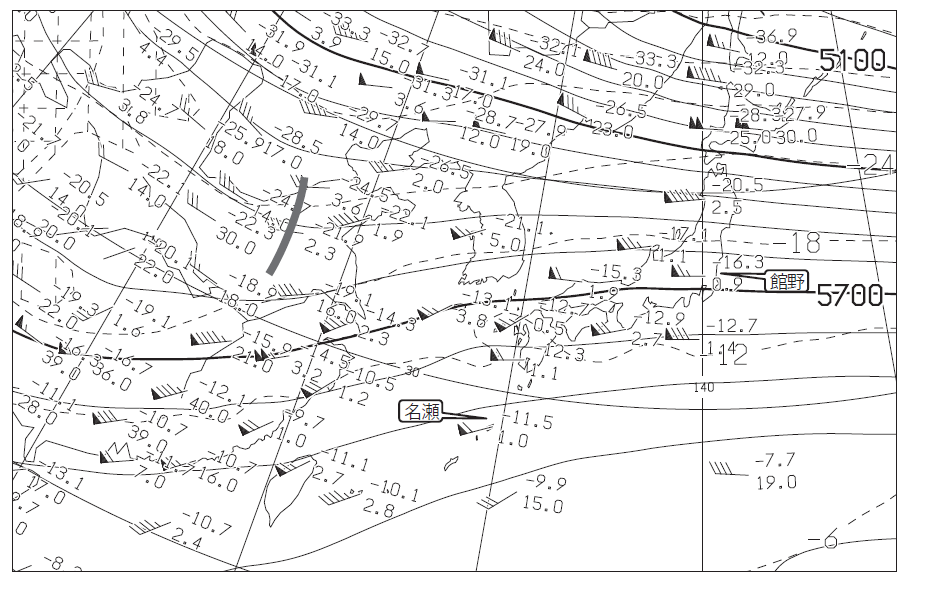

まず、図1の地上天気図を見てみます。

気象業務支援センター

九州に1018hPaの低気圧が確認できますね。この低気圧は①東に②15ノットの速さで進んでいます。

また低気圧中心からの停滞前線周辺の関東の東の海上では③海上濃霧警報が発表されています。

解答欄に記載ありますが、ノットや警報などの送り仮名は注意するようにしましょう。

さて、松江の実況図をみると、中層、下層雲の雲は高層雲、層雲ですので④層状雲が主となっており、前1時間内に止み間が⑤ない、⑥弱い雨が観測されています。

東京では前1時間内に止み間が⑦ある、⑥弱い雨が観測されています。

そして鹿児島と名瀬ではどちらも下層で⑧対流雲が観測されており、天気は鹿児島では⑨並みまたは強いしゅう雨、名瀬では⑩弱いしゅう雨となっています。

気象業務支援センター

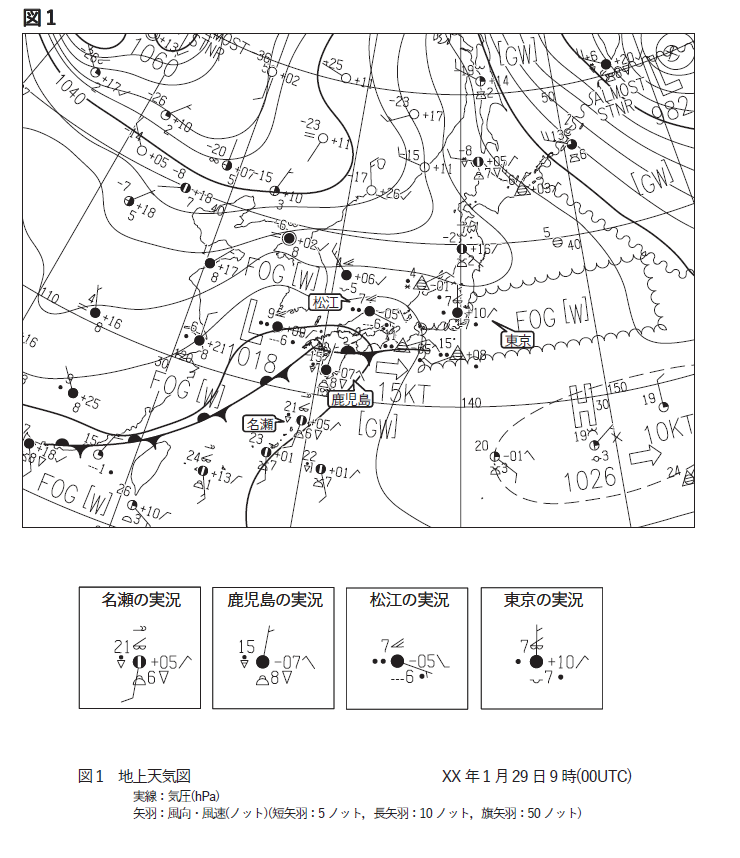

500hPa天気図ではおおむね⑪5700mから⑫5760mにかけての等高度線に沿って、強風軸が確認することができます。

気象業務支援センター

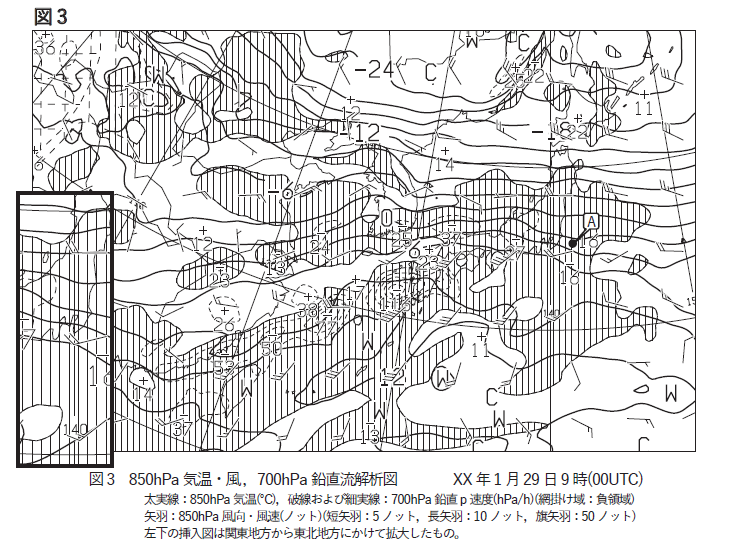

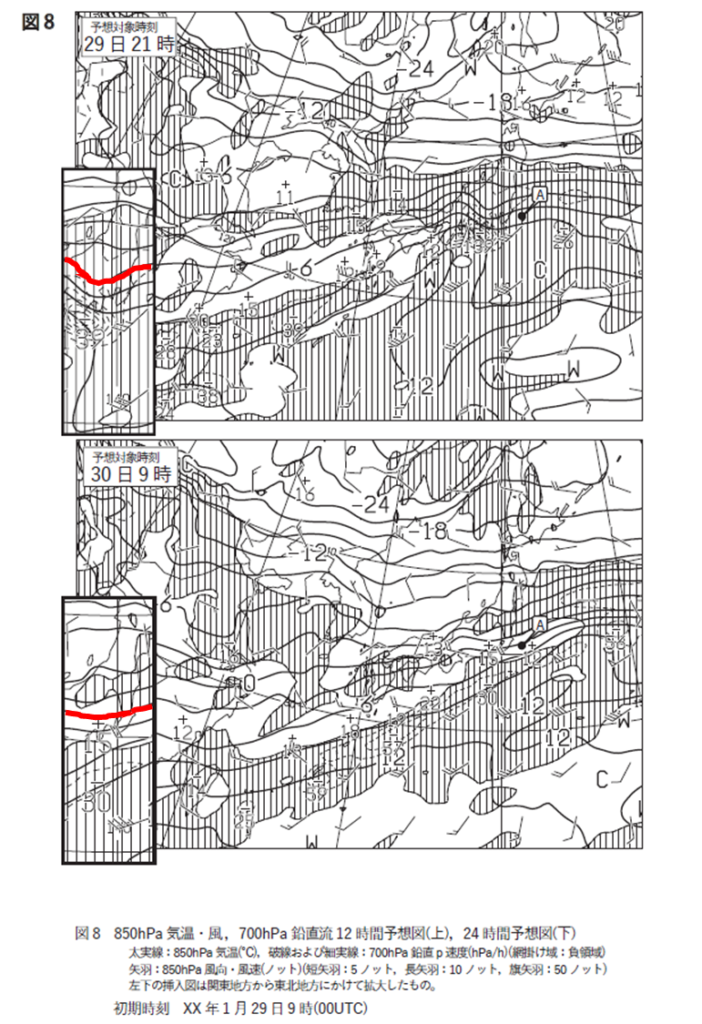

850hPa気温、風、700hPa鉛直流解析図によると、500hPaの⑫5760mの等高度線のすぐ南に沿って、⑬上昇流の大きな領域が連なっており、850hPaでは⑭9℃、⑮12℃の等温線の間隔が狭くなっています。

ここまではOKですね。

天気図を3枚見比べないといけないのは面倒ですが、全問正解を目指しましょう。

問1(2) 海上濃霧警報の移動

問1の(2)です。

気象業務支援センター

海上警報の移動について考えます。

気象業務支援センター

まず、[GW]が移動するためには[GW]に対して風や移動している高気圧、低気圧など動くための力が必要になりますね。

日本の南の[GW]や日本のはるか東の[GW]は、低気圧の近くにありこれに伴うものだと考えられます。

そして、どちらが動いているかを見ると、日本付近の低気圧は15ノットで東に進む一方で、はるか東の低気圧はほとんど停滞しています。

よって、対象範囲が移動するのは日本の南の[GW]となります。

移動する理由としては「日本の南のGWは東に移動している低気圧に伴うものであるため」ですね。

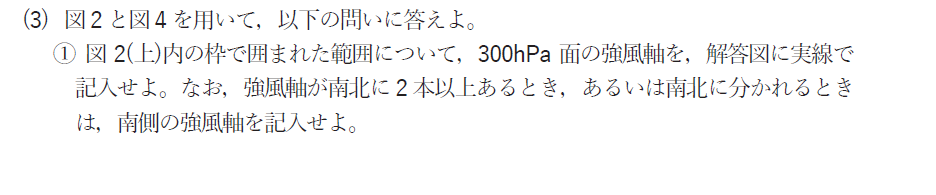

問1(3) 強風軸解析

問1の(3)です。

気象業務支援センター

問1の(1)の①は、強風軸の解析する問題です。

気象業務支援センター

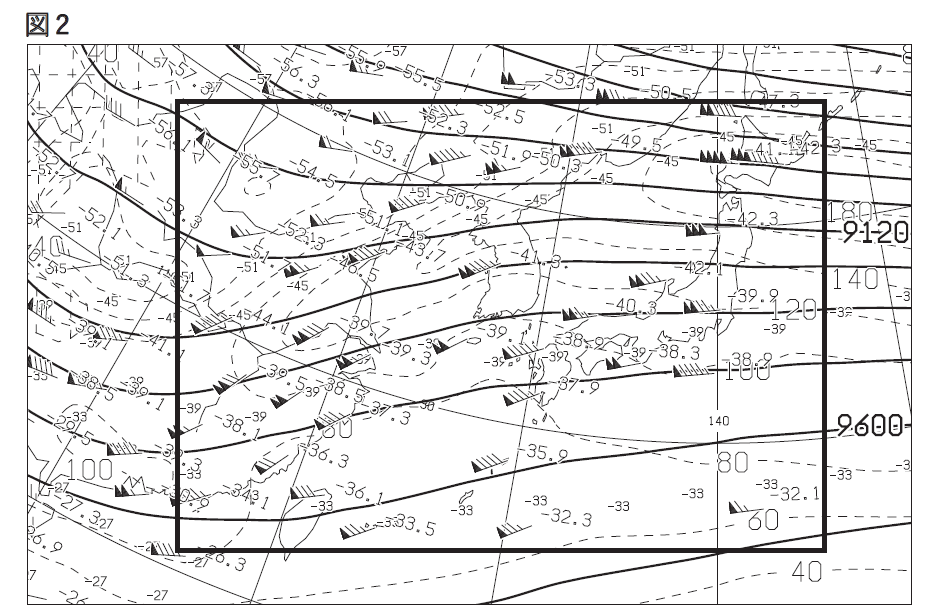

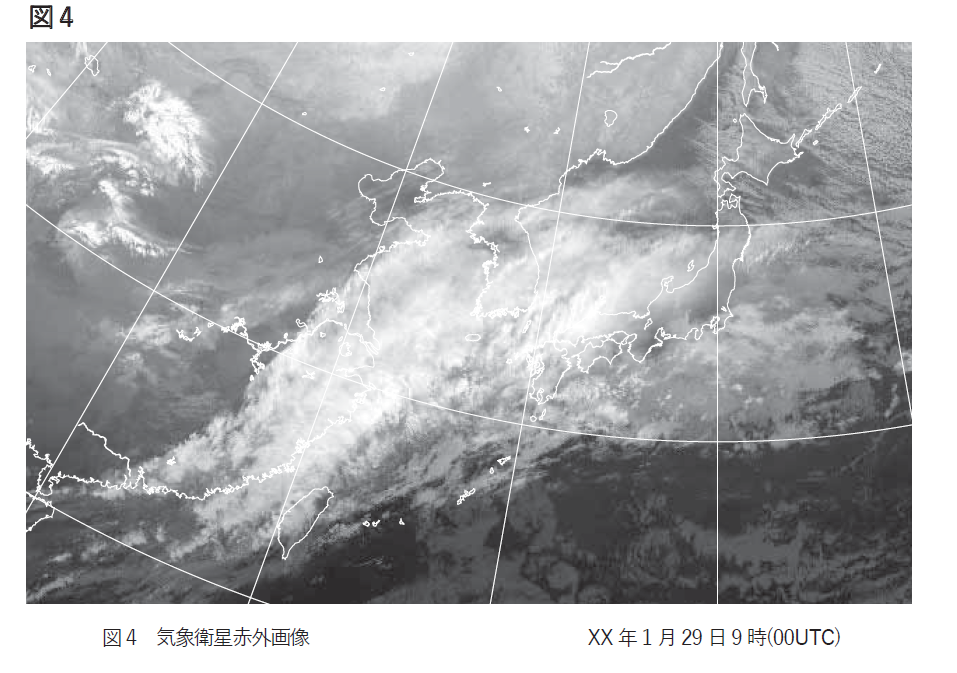

四角の枠内で強風軸がある場所を探します。

一見難しそうですが、この300hPaの天気図をぱっと見ただけでおよその強風軸の位置がつかめるのはわかりますでしょうか。

ポイントは等風速線です。

強風軸は等風速線の付け根をまたがるように伸びるのが特徴的です。

それを考慮して作図をすると以下のようになります。

気象業務支援センター

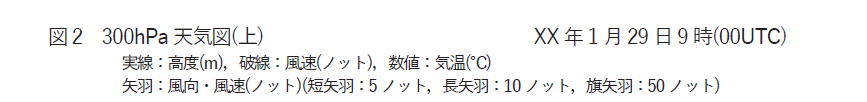

問1の(3)の②です。

強風軸の風向の特徴ですが、等高度線の高い方から低い方に向かって伸びていることがわかります。

言い換えると等高度線の方向から反時計周りにずれているといえますね。

等高度線(等圧線)に沿って吹く風といえば、一般知識でも学習した地衡風でしたね。

ですので、答えは「風向は、地衡風に比べ反時計回り方向にずれている」となります。

問1の(3)の③です。

気象業務支援センター

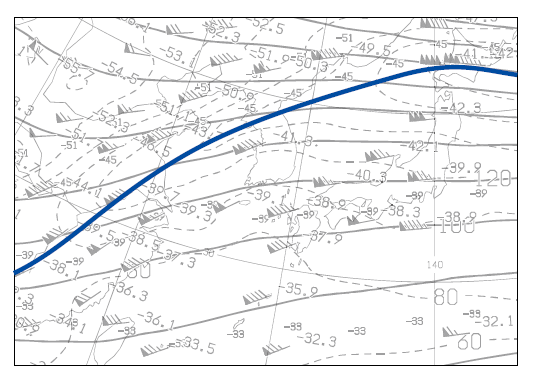

図4の赤外画像をみてみると、たしかに木の葉状の雲域が見られますね。

さきほどの強風軸と重ねてみるとどうでしょうか。

ちょうど、雲域の北縁部分に強風軸が位置していることがわかります。

よって答えは、「雲域の北側の縁に強風軸が位置している」となります。

問2

気象業務支援センター

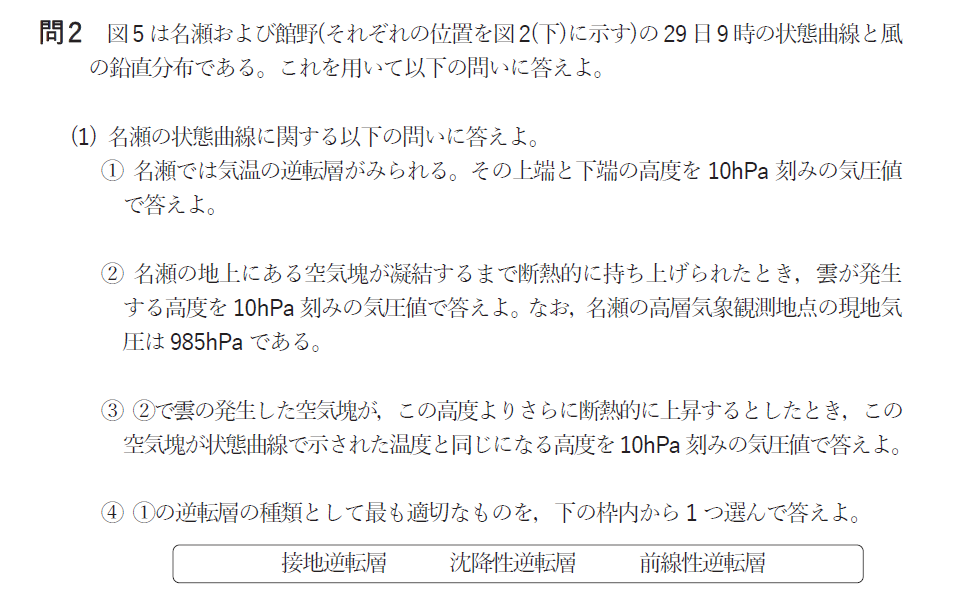

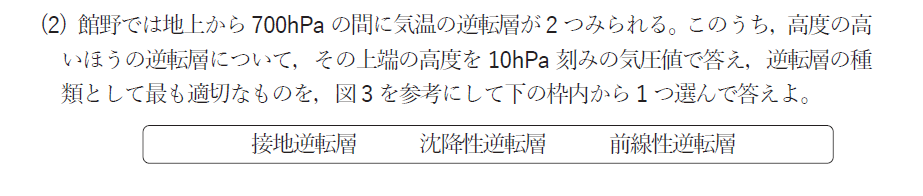

問2(1) 状態曲線と逆転層

まず問2の(1)です。ここでは状態曲線を見てながら考察していきます。

気象業務支援センター

問2の(1)の①ですが、名瀬の状態曲線をみると、明らかに上空に向かって気温が上昇しているところがありますね。

上の図でその逆転層の下端と上端を①、②で示していますが、下端が820hPa、上端が740hPaになります。

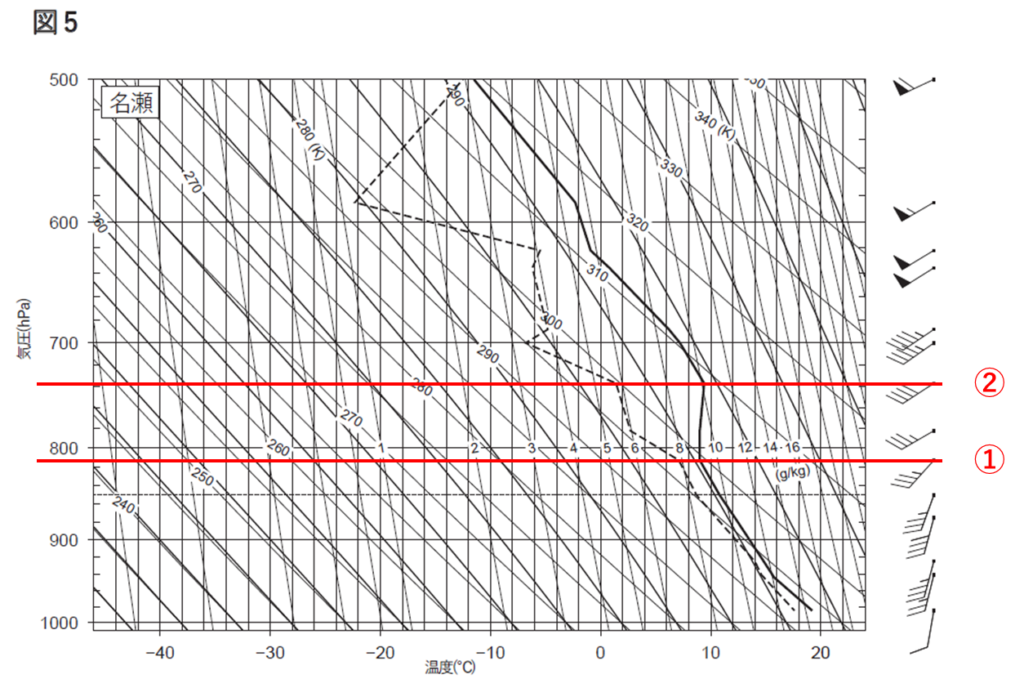

次に問2の(1)の②と③です。

気象業務支援センター

上の図の②は持ち上げ凝結高度で③平衡高度です。

まず②の問題文から現地気圧が985hPaなので、わかりやすいようその高度に線を引きます。

そして、その線上にある露点温度と気温からそれぞれ等飽和混合比線、乾燥断熱線と平行に上空に向かって線を伸ばします。

それぞれの線の交わった点が持ち上げ凝結高度になり答えは960hPa(970)となります。

③では空気塊が断熱的に上昇を続けたときに状態曲線と等しくなる温度となる高度、つまり平衡高度を求めます。

先ほどの持ち上げ凝結高度から湿潤断熱線にそって上空に伸ばしていき、気温と交わる点の高度を確認してみると、答えは、図の③となり780hPa(770,790)となります。

状態曲線を用いた問題は頻出されるので、それぞれの高度の求め方は確実に覚えておくようにしましょう。

最後に問2の(1)の④です。

逆転層(上空の気温が高くなる層)は主に、接地逆転層、前線性逆転層、沈降性逆転層の3種類です。

それぞれの特徴は以下になります。

接地逆転層

・地表から逆転層が形成される

・晴れた日の朝に形成される

・逆転層の厚みは薄い

前線性逆転層

・温暖前線の北側に位置している

・逆転層の上端よりも上で湿数は小さく、湿潤である

・暖気移流を伴うので、風向のシアーは上空に向かって時計周り

※上記は温暖前線での逆転層の特徴

沈降性逆転層

・逆転層の上端は乾燥している

・逆転層より下側は湿潤である

・逆転層は地上千メートルより上空に形成される

・高気圧の圏内に形成される。

どうでしょうか。

名瀬の状態曲線にある逆転層を満足するのは1つしかありませんね。

答えは沈降性逆転層です。

それぞれの逆転層の特徴についてもよく出題されるので、この機会に覚えておくようにしましょう。

【5分で読める!】エマグラムとは何か?気象予報士試験のための読み方・使い方を図解でわかりやすく解説!

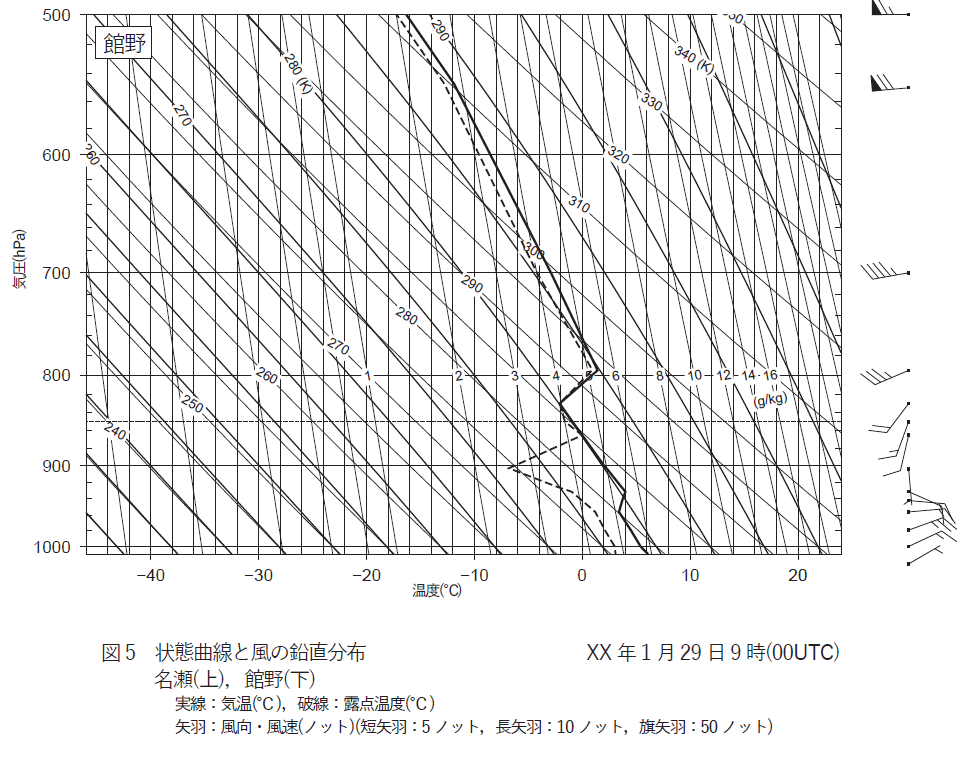

問2(2) 逆転層の高度

問2の(2)です。

気象業務支援センター

逆転層の高度と種類を考察します。

気象業務支援センター

名瀬と同じように今度は館野の状態曲線を見ていきます。

逆転層は問題文にあるように2つありますね。

上の状態曲線には逆転層の上端、下端の線は記載しませんが、自分で見つけられるようにしましょう

高度の高い方の上端の気圧値は800hPa(790)ですね。

逆転層の種類は、前問の解説を見ていたければわかると思います。

答えは、前線性逆転層です。

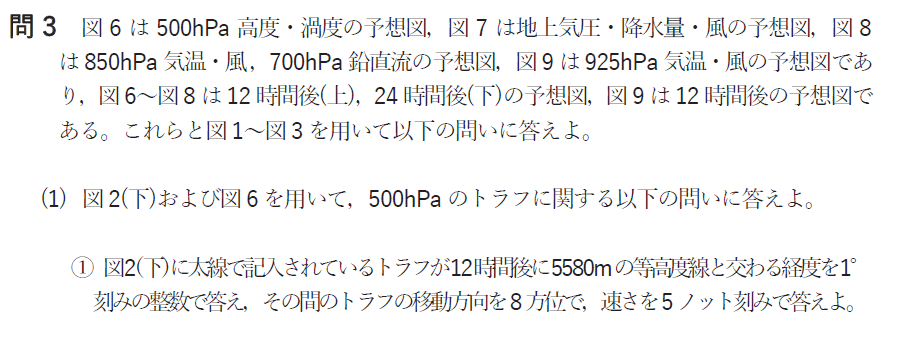

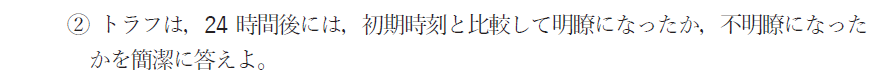

問3

気象業務支援センター

問3(1) トラフの位置

問3の(1)です。

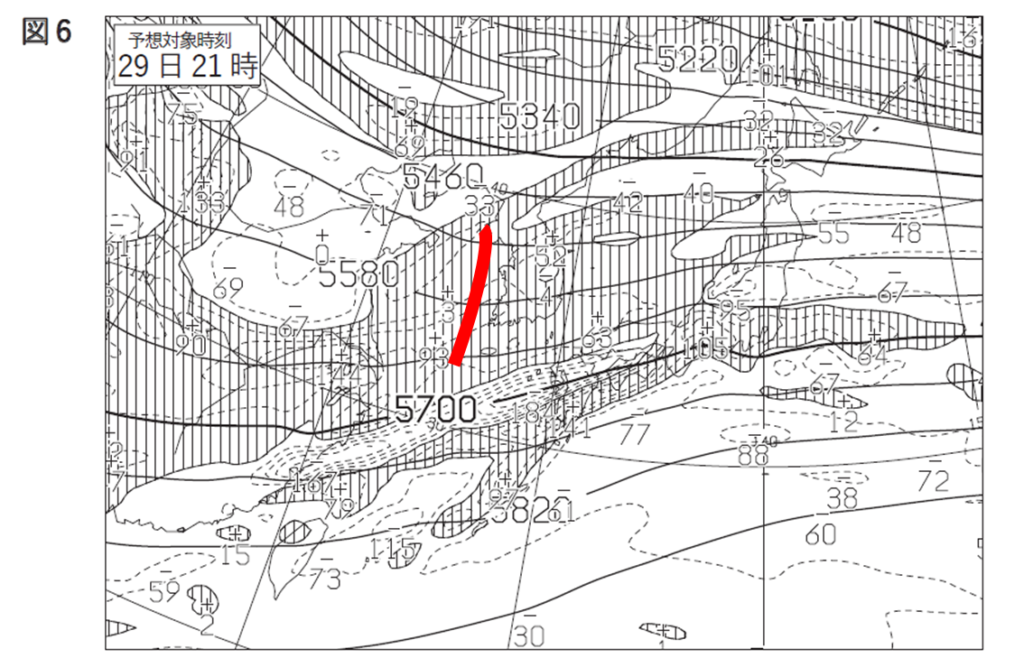

気象業務支援センター

問3の(1)の①では上図の500hPaのトラフが12時間後にどこにあるかを考えます。

トラフは曲率の大きいところをつなぐと見えてくるので図6に記載してみると、以下になります。

気象業務支援センター

高度5580mと交わる点は東経125°ですね。

これはちょうど、東経120°と130°との間なので見ただけでわかるでしょう。

もし緯度経度の問題に不安のある方は以下を参考にしてみてください。

【5分で読める!】緯度・経度の簡単な求め方は?気象予報士がわかりやすく解説!

次に移動方向ですが、これは緯線にほぼ平行に進んでいますので、東ですね。

最後に速度についてです。

まずトラフの中心を結ぶ直線の距離を測ります。(①)

そして北緯30°から北緯40°の緯度10°分の距離も測ります。(②)

緯度10°分は600海里ですので、トラフの進んだ距離を海里で表すと、600×①/②になりますね。

これを速度(ノット)に直すと、(600×①)/(②×12)≒35となります。

計測誤差も含まれるので答えは35ノット(30,40)。

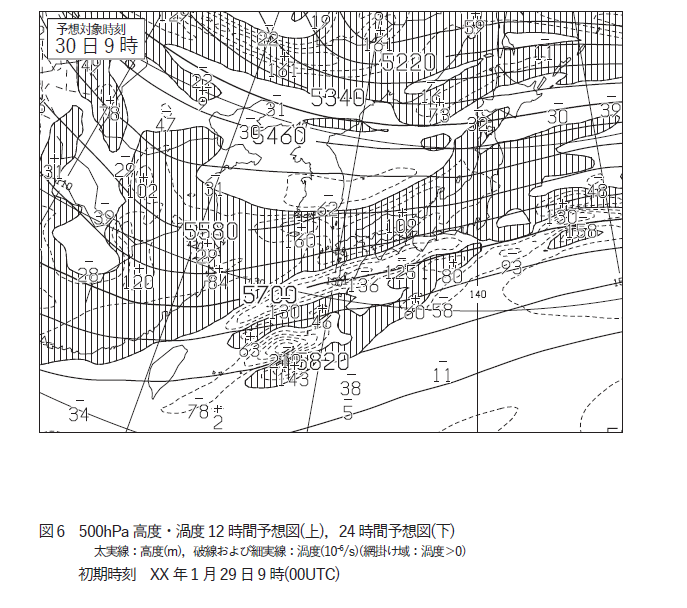

問3の(1)の②です。

24時間後の500hPa天気図を見てみましょう。

気象業務支援センター

トラフは初期時刻と比べどうでしょうか。等高度線の曲率がなくなりトラフがどこにあるのかよくわからなくなっていますね。

渦度でみると山陰地方の東のあたりでしょうか。。

いずれにしても答えは「不明瞭になった」ですね。

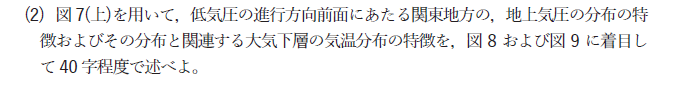

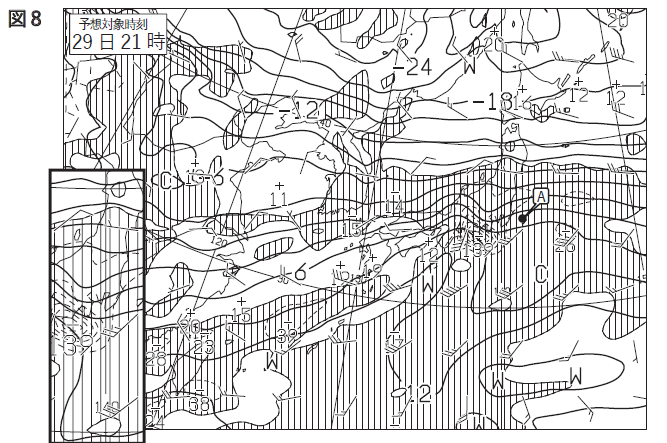

問3(2) 気圧分布の特徴

問3の(2)です。

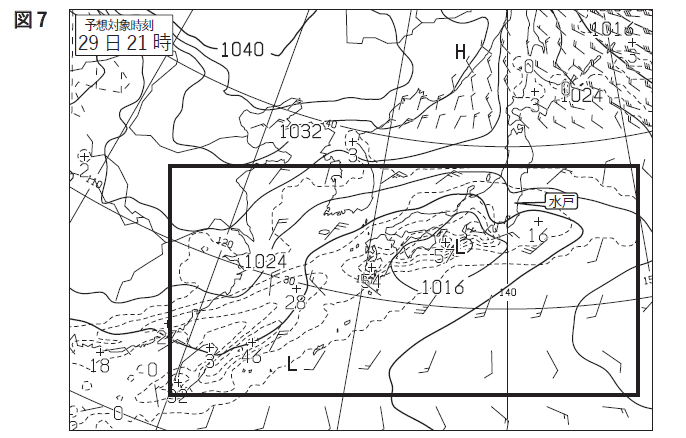

気象業務支援センター

地上気圧の分布の特徴を考える問題です。

気象業務支援センター

低気圧の進行方向全面をみると、気圧の特徴として関東地方付近に、これを答えてくださいとばかりに凹んでいるところがありますね。

この凹みは北東側から南東側にかけて気圧の尾根の部分にあたりますので、周囲より気圧が高いことがわかります。

気象業務支援センター

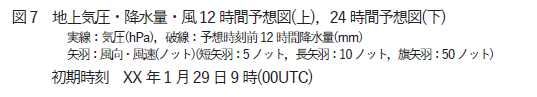

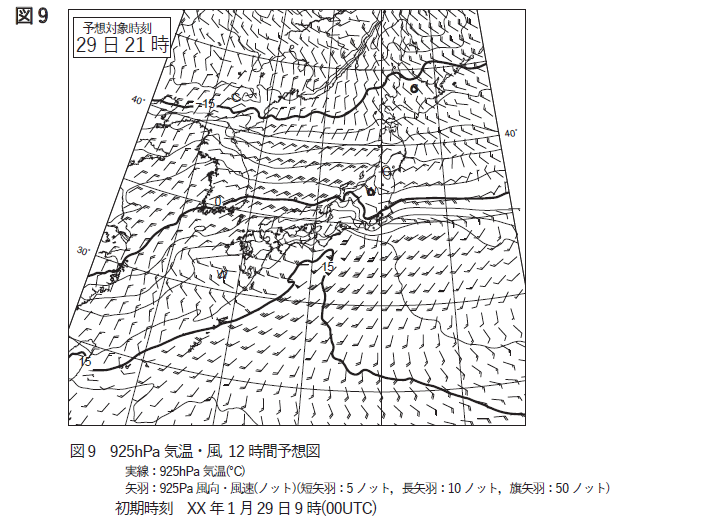

さらに図8、図9で図7の気圧の尾根がある箇所を気温に着目して見てみると、こちらも凹みが見られます。

これは気温場の谷と呼ばれる周囲よりも相対的に気温が低いところになります。

よってこれらをまとめると、答えは「北東部から南⻄部にかけて周囲より気圧が⾼く,下層の気温は周囲より低くなっている。」になります。

問3(3) 気温の変化

問3の(3)です。

気象業務支援センター

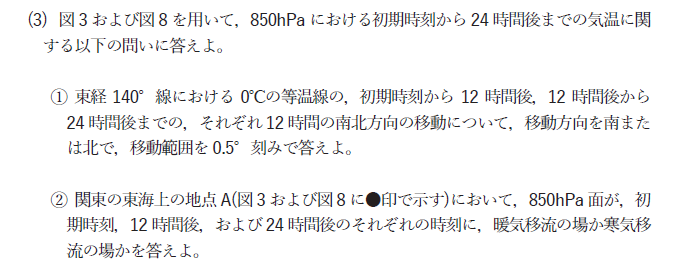

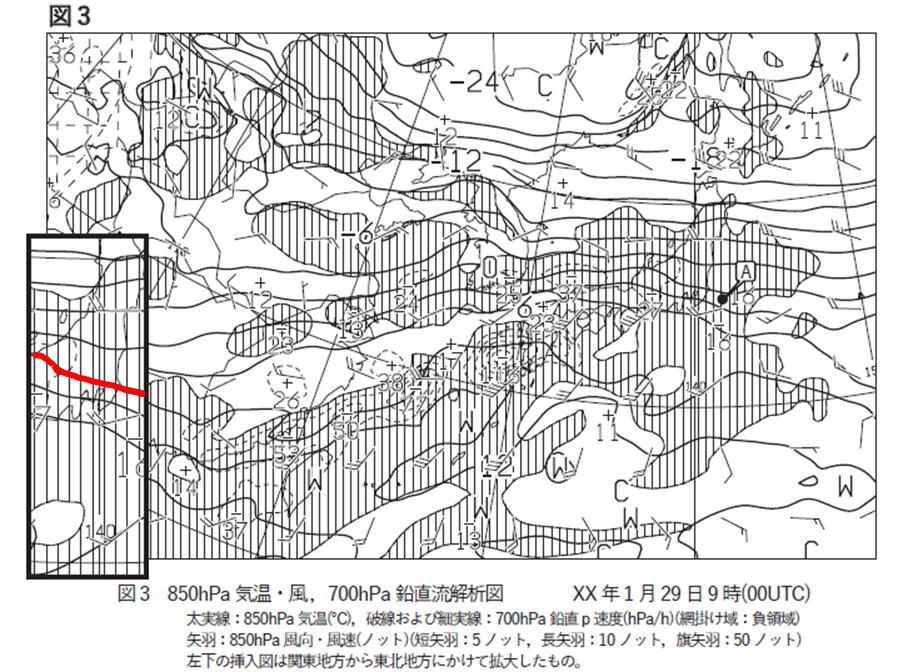

まず問3の(3)の①ですが、図3と図8を見てみましょう。

気象業務支援センター

図3と図8の東経140°付近の0℃の等温線を赤色で着色しました。

まず図3の初期時刻から図8(上)の12時間後ですが、東経140°に交わる0℃の等温線の点はわずかに北に移動していることがわかりますでしょうか。

同様に図8(上)の12時間後から図8(下)の24時間後をみてみると、わずかに南に下がっていますね。

どちらも1°も移動していませんので、初期から12時間後の移動は北に0.5°、12時間後から24時間後の移動は南に0.5°となります。

問3の(3)の②です。

暖気移流か寒気移流かを答える問題ですが、これを知るためには、A点でどこから風が吹いているかを考えるとすぐわかります。

まず初期時刻では、西南西の風がA点近くで吹いており、暖かい空気が流れ込んできていることがわかります。よって暖気移流。

12時間後では南西の風がA点近くで吹いており、こちらも暖かい空気が流れ込んでいることがわかります。なので暖気移流。

24時間後では西の風がA点近くで吹いており、冷たい空気が流れてきていることがわかりますね。ですので寒気移流。となります。

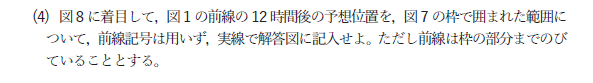

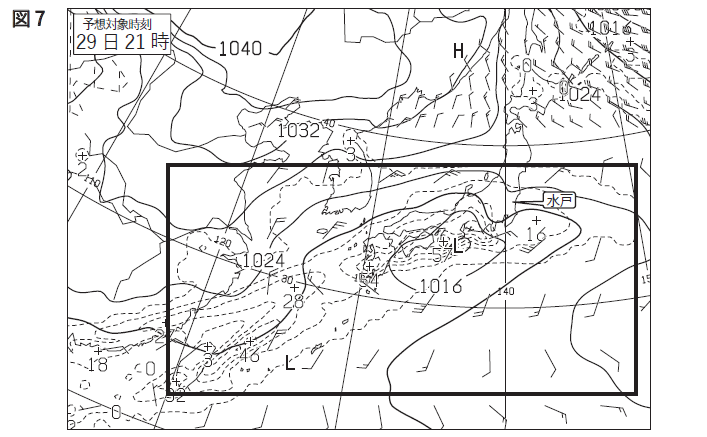

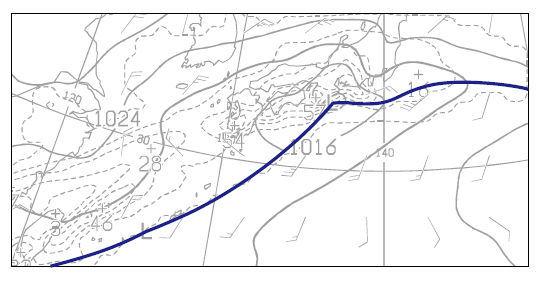

問3(4) 前線解析

問3の(4)です。

気象業務支援センター

前線の作図ですね。

気象業務支援センター

まず、図8の12時間後に着目すると、等温線の暖気の突っ込み(とがった部分)は紀伊半島南にあり、また風向きを考慮しても、西に延びる前線はこの等温線のわずかに南を通りそうだなということは予想できます。

また東に伸びる前線は等温線集中帯が確認できますので、6℃等温線付近かなという想定になります。

気象業務支援センター

次に想定した前線付近での地上天気図を確認すると、西にはLマークがあり、ここには前線を通す必要があります。

また東に目を移すと、明瞭な気圧の谷があり、850hPaで想定した前線と近いことから、ここを通せば、前線としての違和感がなくなります。

これらを考慮し紀伊半島付近のLマークから前線を枠まで前線を伸ばすと以下となります。

気象業務支援センター

前線を記載する際のポイントとしては、等温線集中帯、等温位線集中帯、風向、気圧の谷、上昇流域、降水域などを総合的に見て判断していく必要があります。

ただ人によっても解釈幅はありますので、自分の中で根拠を持った線を引けるようになることが大切です。

前線解析は難しいですが、繰り返し練習して客観的に考えても正しい解答に近づけれるような自分流の作図方針を作り上げていきましょう。

【図解付き!】気象予報士実技試験の作図問題を完全対策まとめ(前線解析・等圧線解析)

問4

気象業務支援センター

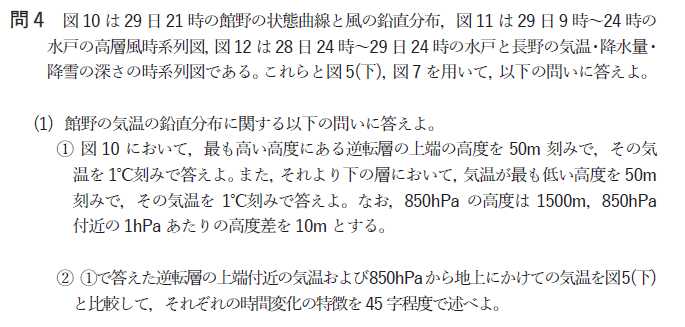

問4(1) 逆転層の高度と気温

問4の(1)です。

気象業務支援センター

問4の(1)の①では逆転層の気温と高度を求めます。

逆転層で最も高い高度と気温ですが、図10を一瞬みただけ逆転層はこれしかないのでわかりますね。

この問題で面倒なのは、高度を気圧で答えるのではなくメートルで答えることにあります。

終盤ではあせりがでてきますが、計算間違いには注意しましょう。

850hPaが1500mで、逆転層の上端は790hPaなので600m上昇します。

よって、答えは2100mです。

そして気温は逆転層上端からまっすぐ下に線を伸ばして気温を見ると1℃となります。

最後に逆転層で気温が最も低い高度と気温ですが、先ほどと同様に考えていくと答えは1350m(1300)と-3℃となります。

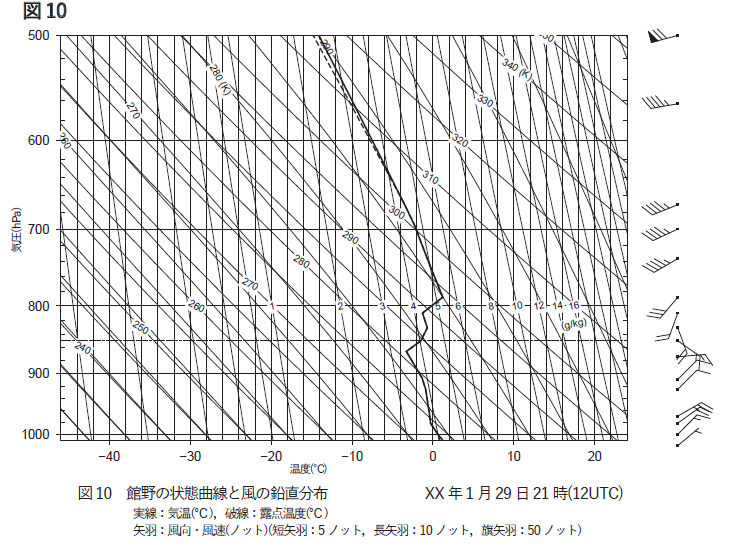

問4の(1)の②です。

気象業務支援センター

図5(下)と比較します。

まず逆転層上端の気温ですが、どちらも1℃程度とあまり変化がないことがわかります。

850hPaから地上にかけての気温を見てみると、12時間後である図10の館野の気温が低いことはわかりますでしょうか。

地上気温などが特に顕著で初期では6℃に対して、12時間後では1℃になっていますね。

これらをまとめると答えは「逆転層上端付近の気温はほぼ同じだが,850hPa から地上にかけての気温は低下している」になります。

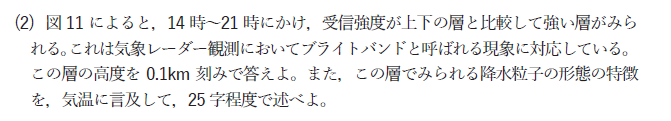

問4(2) ブライトバンド

問4の(2)です。

気象業務支援センター

ブライトバンドの高度を読み取ります。

気象業務支援センター

図11を見てみると、受信強度が強いブライトバンドが確認できますね。

高度は2.4kmです。

ブライトバンドで見られる降水粒子の形態の特徴ですが、「0℃層付近で、雪⽚が融解しながら落下している」が答えになります。

専門知識でも学習しているかと思いますが、ブライトバンドといえばこの説明になりますので、解答を丸々覚えておきましょう。

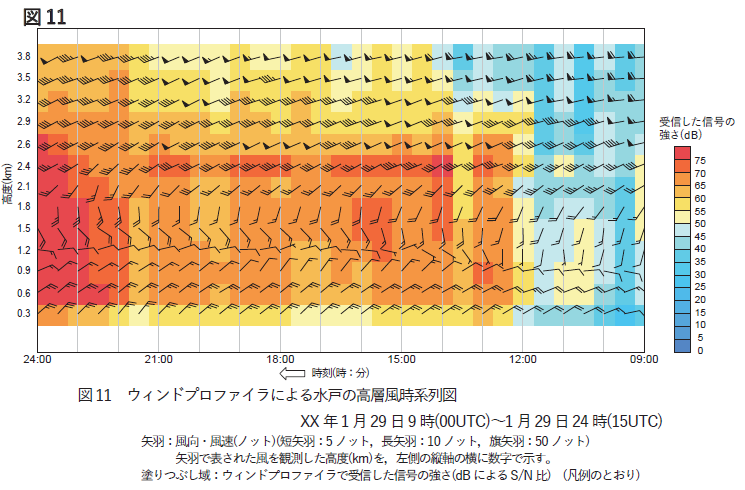

問4(3) 風向の時間変化

問4の(3)です。

気象業務支援センター

水戸の風向の時間変化についてです。

気象業務支援センター

12時から15時の間で風向の変化が顕著にみられる高度を探します。

明らかに変化のある高度は0.9kmと1.2kmですね。

この高度での12時から15時の風向の変化を見てみると、まず0.9kmでは東の風が北東の風に変わり、1.2kmでは南の風が東に変化していますね。

ですので、答えは「0.9km の⾵が東から北東に変わり,1.2km の⾵が南から東に変わっている。」となります。

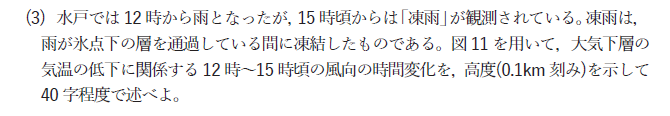

問4(4) 雪水比

問4の(4)です。

気象業務支援センター

雪水比について考えます。

気象業務支援センター

長野の15時から24時の雪水比を求めましょう。

まず降水量ですが、15時から24時の棒グラフの数値を全部足すと11.5mmですね。

積雪量は同様に考えると、10mmになります。

ですので、雪水比は10/11.5≒0.9となります。

問4(5) 水戸の降水量と積雪

問4の(5)です。

気象業務支援センター

気象業務支援センター

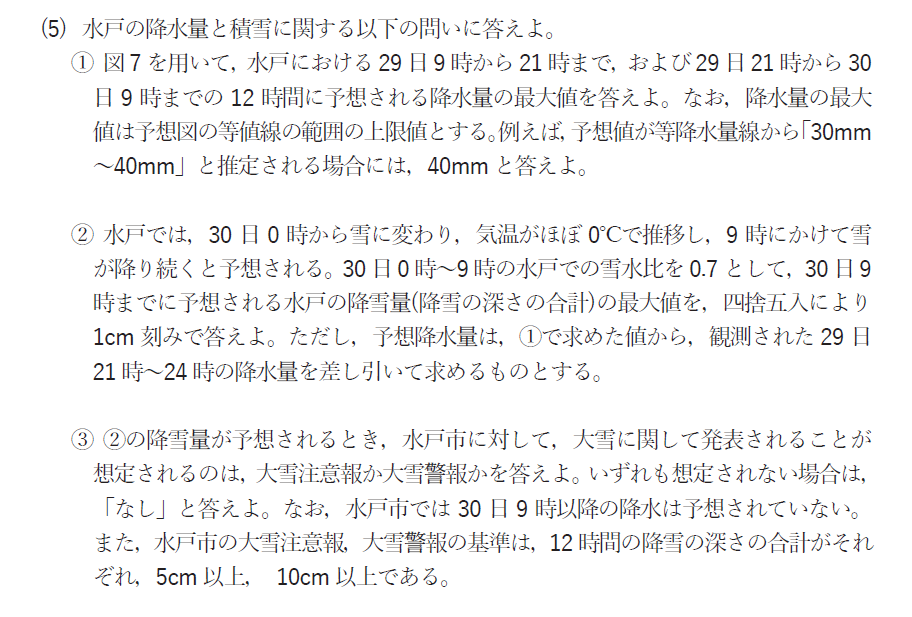

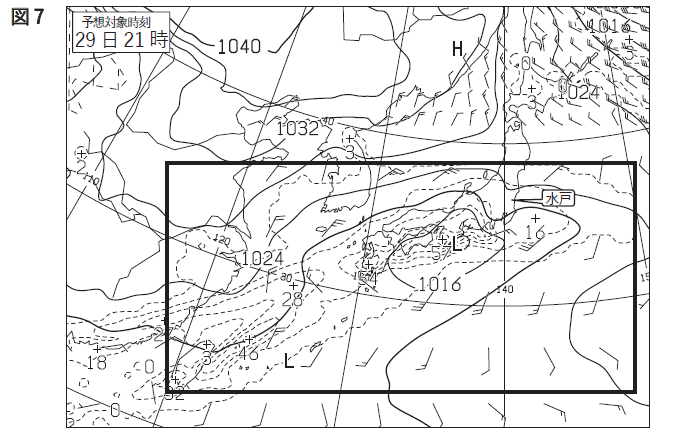

まず、問4の(5)の①です。

水戸における降水量の最大値を図7から確認していきましょう。

この問題で覚えておかないといけないのは、波線で表される前12時間降水量は10mm毎に記載されているという点です。

これがわからないと、解答することができないのでしっかり覚えておきましょう。

まず29日9時から29日21時までは水戸は10mmから20mmの場所に位置しています。

よって降水量の最大値は20mmになります。

次に29日21時から30日9時まででは、同様に確認すると水戸は10mmから20mmの場所に位置しています。

よってこちらも降水量の最大値は20mmになります。

問4の(5)の②です。

まず、求める水戸の降雪量をXとします。

29日21時から24時までの降水量は図12より5mmとわかりますので、計算式を作ると

雪水比=0.7=X/(20-5)となり、X≒11cmとなります。

最後に問4の(5)の③です。

先ほどの問題で積雪量は11cmでしたので、問題の発表基準に沿って答えるだけです。

答えは大雪警報です。

まとめ

皆さんお疲れさまでした!

問4では問題文が長いので、時間がかかるのかと思いきや、そんなに時間をかけずに解答できたのではないでしょうか。

最後に比較的簡単な問題が出題されることもありますので、人によっては最初を解いた後最後を解く方もおられるようです。

私は最初から順番にとく派ですが、問題によっては解き方を工夫してみてもよいかもしれませんね。

【5分で読める!】気象予報士実技試験の突破のカギは時間配分にあり!完全完答のコツをご紹介!

最後までお読みいただきありがとうございます!

このブログは私の経験もふまえ、独学で勉強していく方の「悩みを少しでも減らしたい」という思いを解消すべく、全て手作業で時間をかけ作成しております。

少しでも役に立った、今後も継続してほしい、また読みたいと感じられる方がおられましたら是非codocから投げ銭という形で応援してください!

あなたの応援が次のコンテンツを生み出す力になっています。