【5分で読める!】千里の道も一歩から。天気や気象がより面白くなる厳選本8選のご紹介!

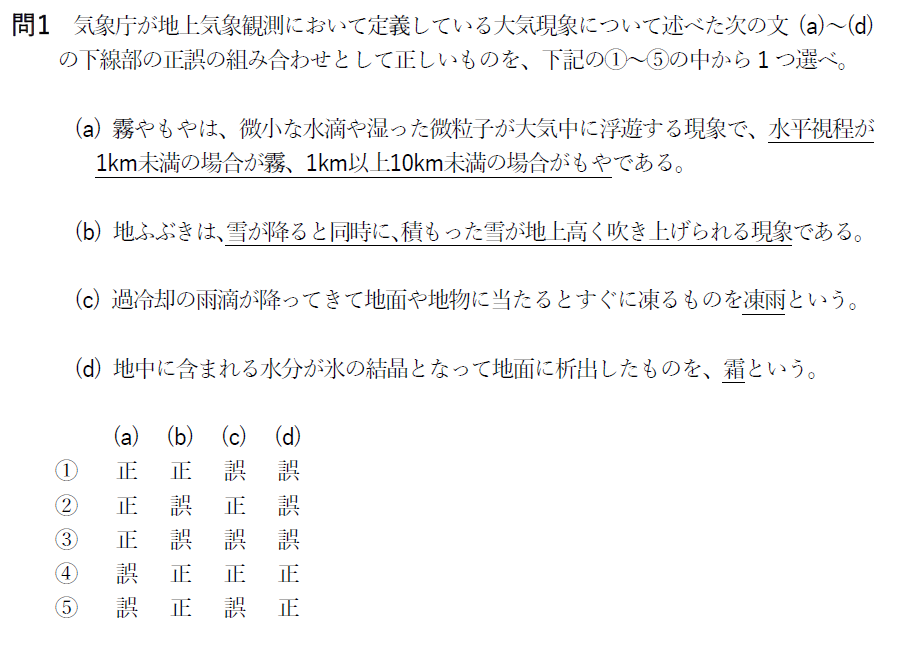

問1 地上気象観測

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

霧は水平視程が1km未満、もやは1km以上10km未満になっている状態を指します。

答えは〇です。

(b)

地ふぶきはすでに降り積もった雪が強い風で上空に吹き上げられる現象をいいます。

雪が降ると同時に吹き上げられるわけではないので間違いです。

答えは×です。

(c)

凍雨は球形の透明な氷の粒が降る気象現象です。雨粒や解けかけの雪が落下の途中で再び凍ったっものを指します。

ちなみに過冷却の水滴が地面などにあたると凍る現象は接触凍結と呼ばれますね。

答えは×です。

(d)

霜は空気中に含まれていた水蒸気が冷やされて氷の結晶となり地面や葉の表面にくっついたものです。

地中に含まれる水分が氷の結晶となり地面に析出したものは霜柱とよばれ霜とはことなる現象です。

答えは×です。

よって解答は③です!

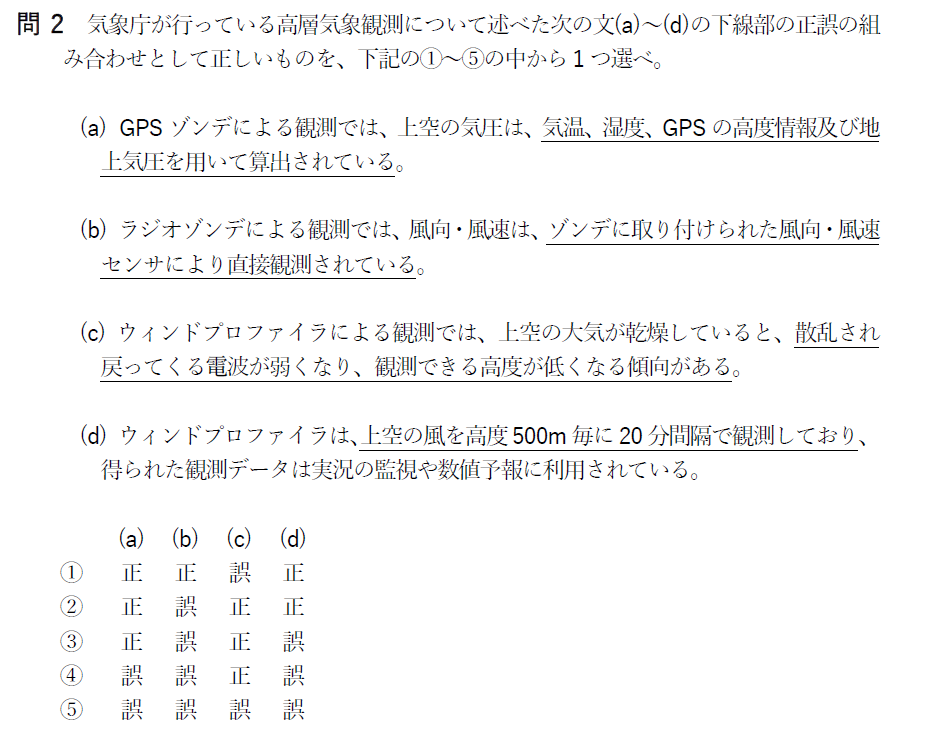

問2 高層気象観測

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

GPSゾンデによる観測では、気圧計は搭載しておらず上空の気圧はGPSの測位情報をもとに気温・湿度や地上気圧を用いて気圧を求めます。

答えは〇です。

(b)

風向・風速はGPS信号を利用して地上に情報を伝えます。直接観測しているわけではないので間違いです。

答えは×です。

(c)

ウィンドプロファイラは上空に向けて電波を発射し散乱され戻ってくる周波数の違いから大気の動きをとらえています。乾燥していると散乱するものが少ないため、電波は弱くなります。

答えは〇です。

(d)

ウィンドプロファイラは上空の風を高度300m毎に10分間隔で観測していますので、500m毎に20分というのは間違いになりますね。

答えは×です。

よって解答は③です!

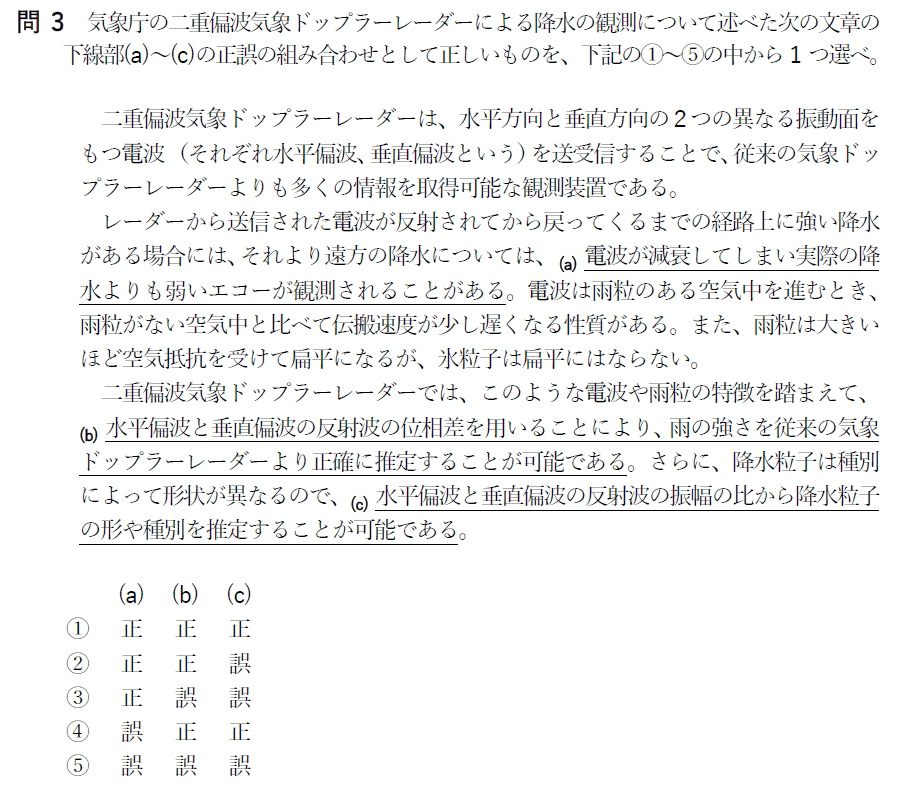

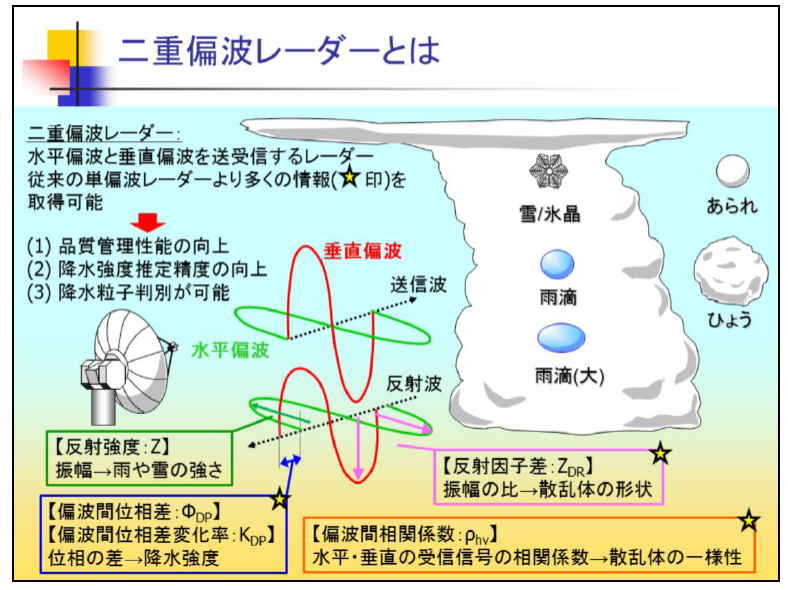

問3 二重偏波気象ドップラーレーダー

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

電波が反射されてから戻ってくるまでの経路上に強い降水がある場合は電波が減衰してしまい、実際の降水より弱いエコーが観測されることがあります。

障害物があると電波が弱まると考えるとイメージしやすいですね。

答えは〇です。

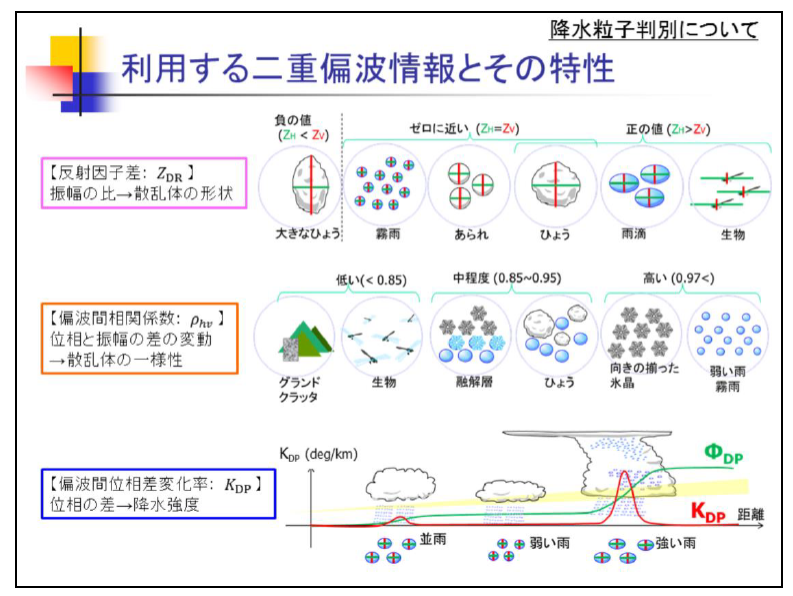

(b)

水平偏波と垂直偏波の反射派の位相差を用いることにより、従来の気象ドップラーレーダー(単偏波レーダー)より正確に推定することが可能です。

答えは〇です。

気象庁HP

(c)

振幅の比から降水粒子の形状や種別を推定することが可能です。例えば丸い場合はあられやひょう、扁平の場合は雨滴などです。

答えは〇です。

気象庁HP

よって解答は①です!

問4 数値予報

気象業務支援センター

ポイント解説

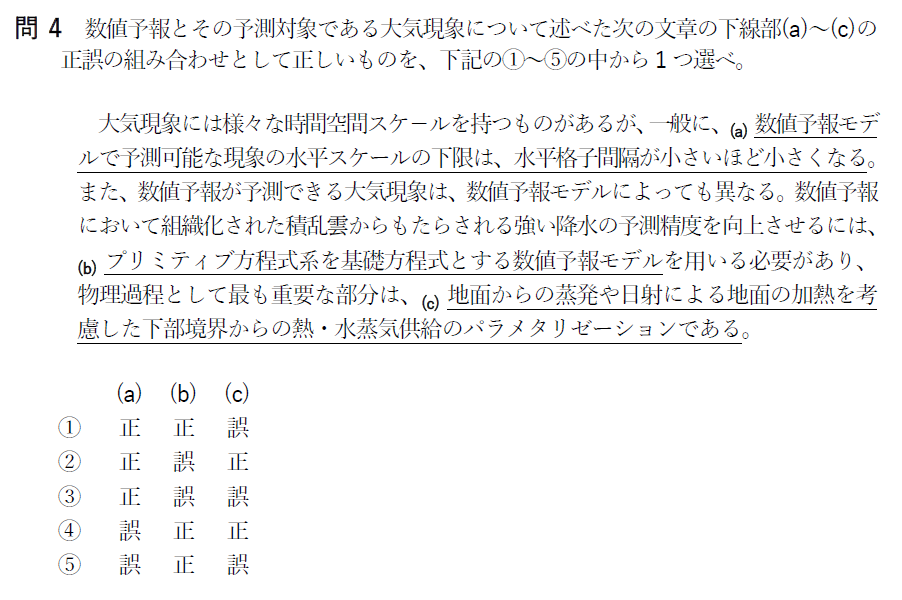

(a)

予測可能な現象の水平スケールは格子間隔の5~8倍と言われています。

局地モデルでは格子間隔が2km、全球モデルでは13kmですので、格子間隔が小さいと、水平スケールの下限も小さくなります。

答えは〇です。

気象庁HP

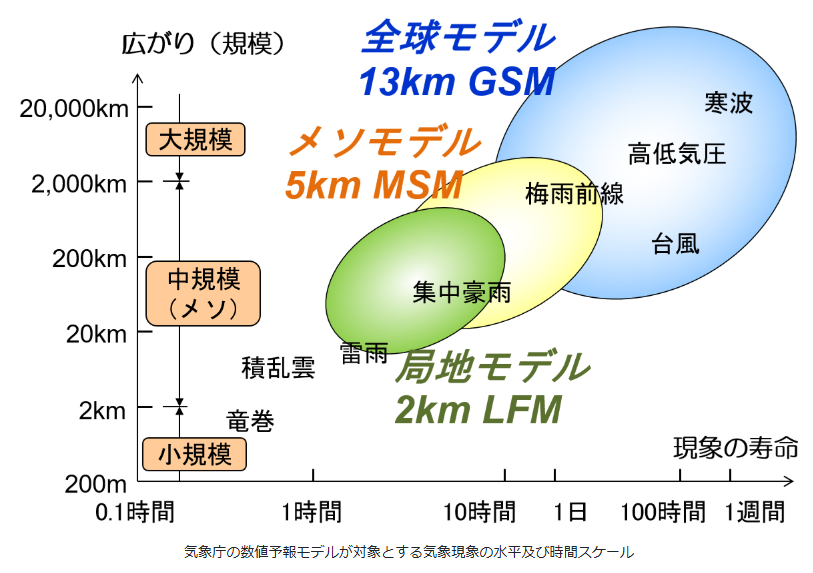

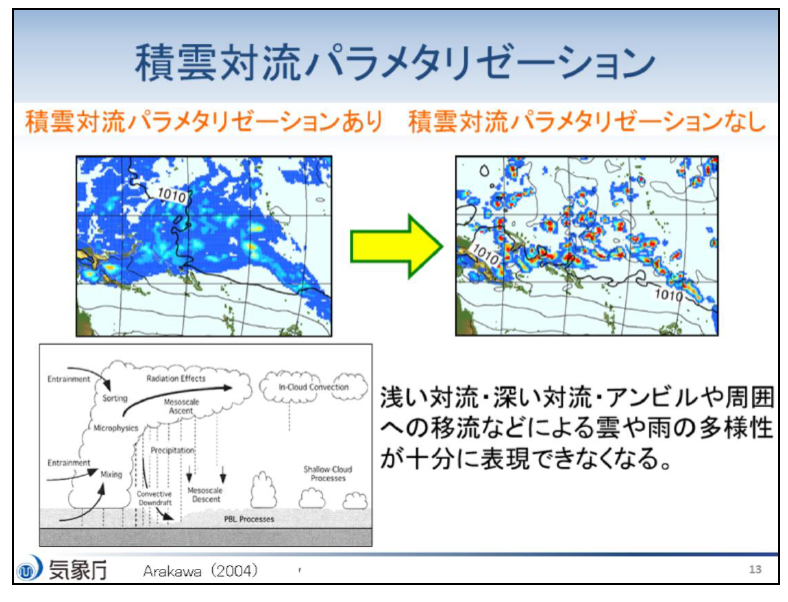

(b)

積乱雲のような小さな規模の擾乱は非静力学モデルを使用するため、プリミティブモデルではありません。

答えは×です。

(c)

パラメタリゼーションを扱うことは大切ですが、地面からの蒸発や日射による地面の加熱ではなく、積雲対流での熱や水蒸気、運動量の鉛直方向の分配が重要になってきます。

答えは×です。

気象庁HP

よって解答は③です!

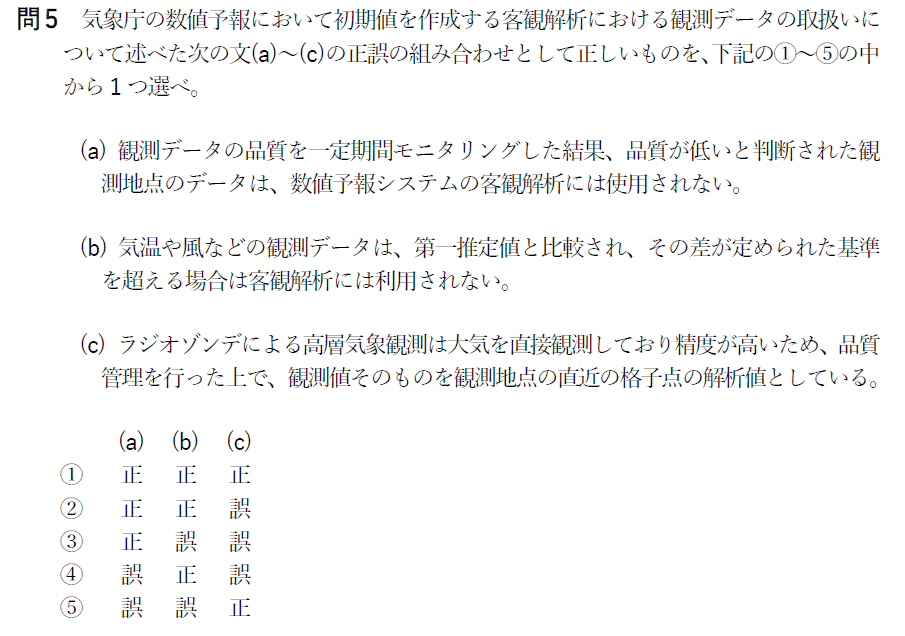

問5 客観解析

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

観測地点のデータの中には観測機器の故障による異常値のデータであったり、人為的なミスによる誤データが含まれる場合があり、これらは品質管理で取り除く必要があります。客観解析には使用されません。

答えは〇です。

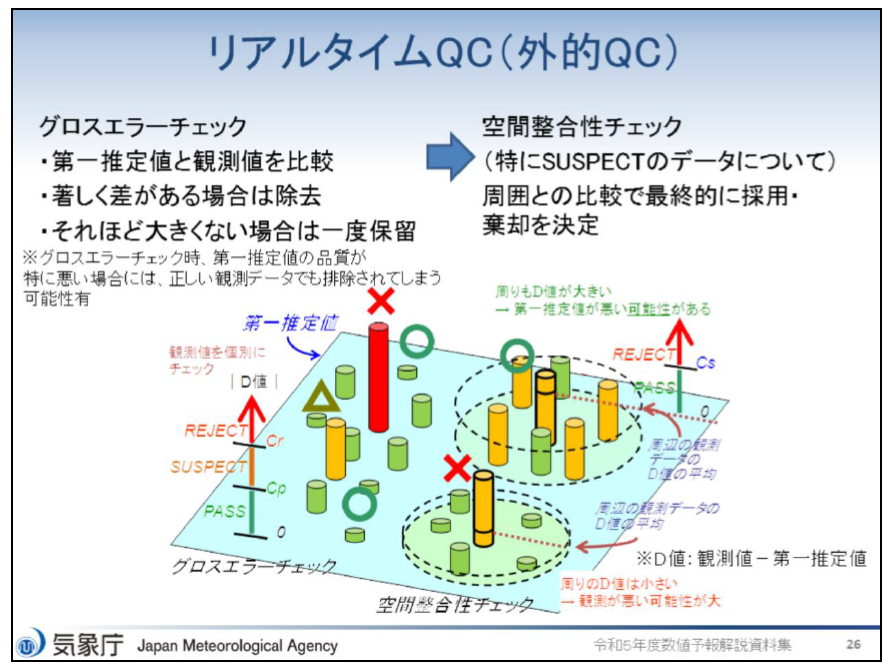

(b)

気温や風などの観測データは第一推定値と比較されて、著しく差がある場合には除去されます。

答えは〇です。

気象庁HP

(c)

いくら精度が高くても、観測値そのものを解析値として利用することはありません。

必ず第一推定値と観測値を比較しながら適切な解析値を決めていきます。

答えは×です。

よって解答は②です!

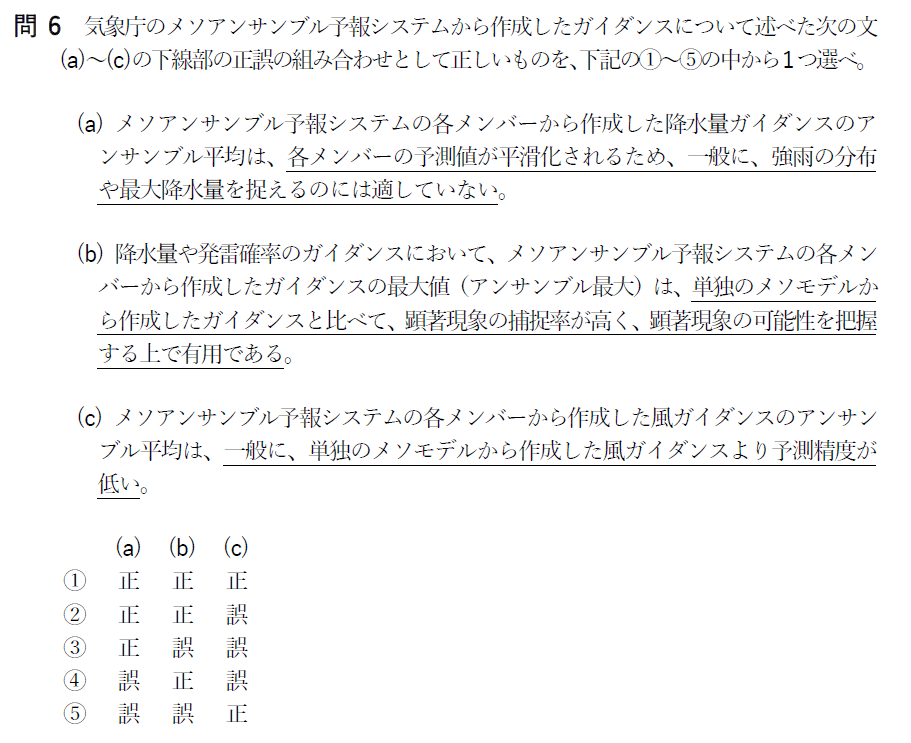

問6 メソアンサンブル予報

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

アンサンブル平均は各メンバーの予測値が平滑化されるため、強雨の分布や最大降水量などの局地的な現象をとらえるのには適していません。

答えは〇です。

(b)

メソアンサンブルガイダンスは各アンサンブルメンバーに対してメソモデルガイダンスと同じ手法を適用して作成しています。

メソアンサンブルガイダンスは確率論的な予測結果を得られるため、気象現象の発生の可能性をとらえることができるのが特徴です。

答えは〇です。

(c)

アンサンブル平均は少しづつ異なる初期値を使用して数値予報をした複数のアンサンブルメンバーを平均したものです。

単独のメソモデルから作成したガイダンスにくらべ、様々なシナリオを考慮できるアンサンブル平均の方が精度が高いといわれていますので問題文は間違いになります。

答えは×です。

よって解答は②です!

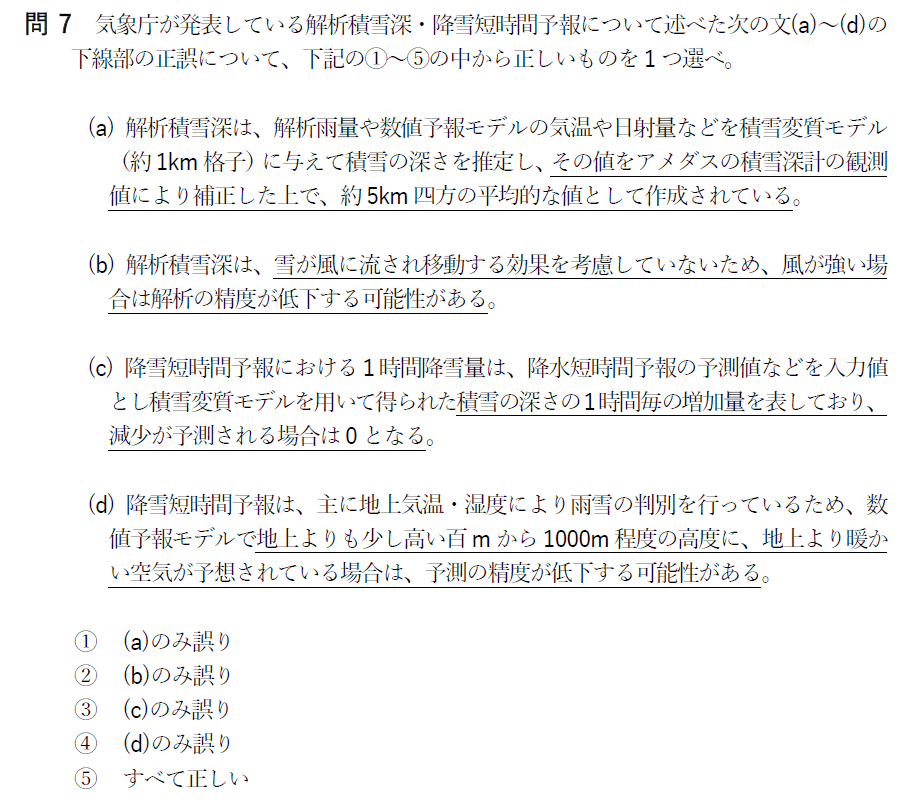

問7 解析積雪深・降雪短時間予報

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

解析積雪深はアメダスの積雪深計の観測値で補正した上で1時間ごとに約5km四方の平均的な値として作成されています。

答えは〇です。

(b)

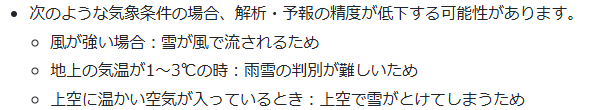

解析積雪深や降雪短時間予報では以下のような場合解析・予報の精度が低下する可能性があります。

答えは〇です。

気象庁HP

(c)

問題文の通りで、積雪量は1時間毎の増加量を表し、減少が予測される場合は0となります。

答えは〇です。

(d)

(b)の注意事項の記載のとおり、上空に暖かい空気が入っているときは雪が解けてしまう可能性があるため、予報の精度が低下する可能性があります。

答えは〇です。

解析積雪深・解析降雪量、降雪短時間予報 | 気象庁

よって解答は⑤です!

問8 気象衛星画像

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

トランスバースラインは流れの方向にほぼ直角な走向をもつ小さな波状の雲列で、ジェット気流などの強風軸に対応しています。

答えは〇です。

(b)

にんじん雲は風上側から風下側に広がった発達した積乱雲の雲列と上層風にながされる、かなとこ雲によって構成されています。

とくに穂先部分では豪雨や突風、降ひょうなどの現象が発生しやすいです。

答えは〇です。

(c)

雲が存在しているのであれば、可視画像の方に明暗が確認できるはずで、それが見られないということは海水温の差であることが言えますね。

答えは〇です。

(d)

画像から山脈による波状雲であることは、山脈にほぼ直向しているという点からも判断ができますが、特徴としてかなり厚い層にわたり絶対安定となります。

不安定な成層状態ではないので間違いですね。

答えは×です。

よって解答は④です!

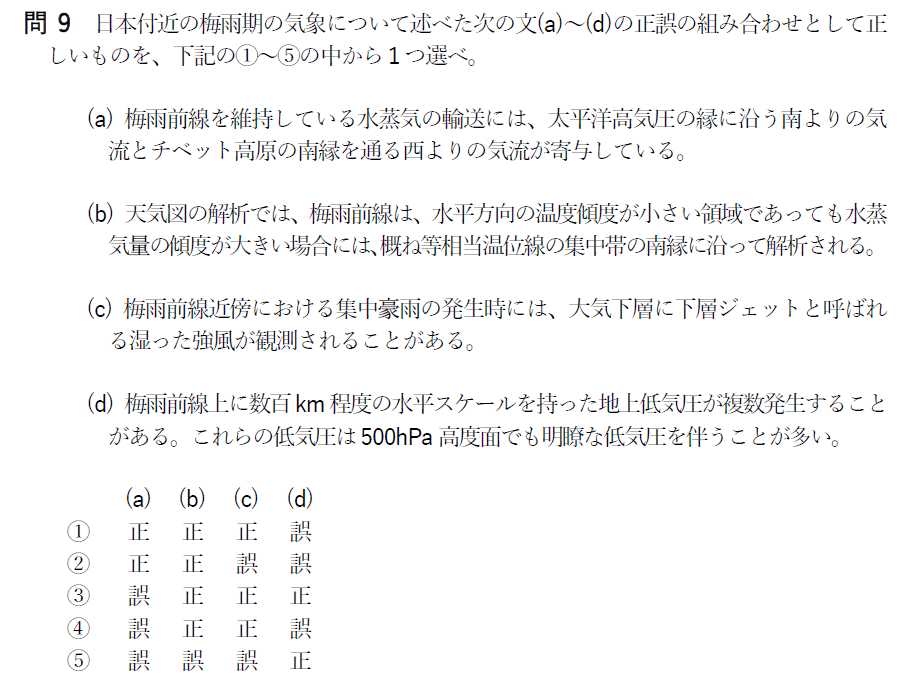

問9 梅雨期の気象

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

梅雨前線の水蒸気の輸送は、太平洋高気圧からくる南寄りの風とチベット高原の西よりの気流が影響しています。

答えは〇です。

(b)

梅雨前線は等相当温位線集中帯の南側に解析されます。実技試験でも出題されることもありますので覚えておくようにしましょう。

答えは〇です。

(c)

梅雨前線近傍における集中豪雨発生時には下層ジェットと呼ばれる強い風が観測されることがあります。

この生成・維持は積乱対流による垂直輸送と考えられています。

答えは〇です。

(d)

梅雨前線上に発生する低気圧は背が低いことが特徴で700hPaでは確認できることはあっても、500hPaでは低気圧や低気圧性循環が不明瞭になります。

答えは×です。

よって解答は①です!

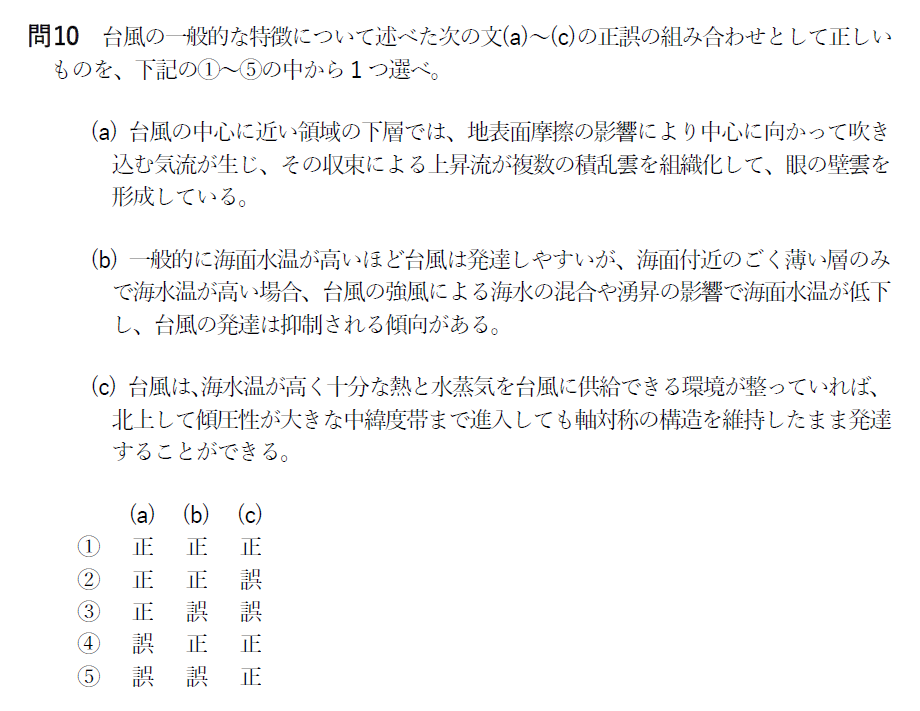

問10 台風の特徴

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

台風中心に近い下層では中心に向かう反時計回りの気流が生じ、その収束のよる上昇流が積乱雲を組織化して眼の壁雲を形成しています。

答えは〇です。

(b)

台風は一般的に26℃~27℃以上で温度が高いと水蒸気の供給量も多くなりますので、発達しやすくなります。

海水面の表面の水温が高い場合は攪拌され温度がさがりますので、台風の発達は抑制されます。

答えは〇です。

(c)

台風が中緯度付近で日本を北上していくと北からの寒気が台風の中心付近に向かって流れ込み温帯低気圧化が進むことで台風の暖気核が失われ、軸対称が崩れます。

水蒸気を供給できる条件があったとしても軸対称を維持するのは難しいといえます。

答えは×です。

よって解答は②です!

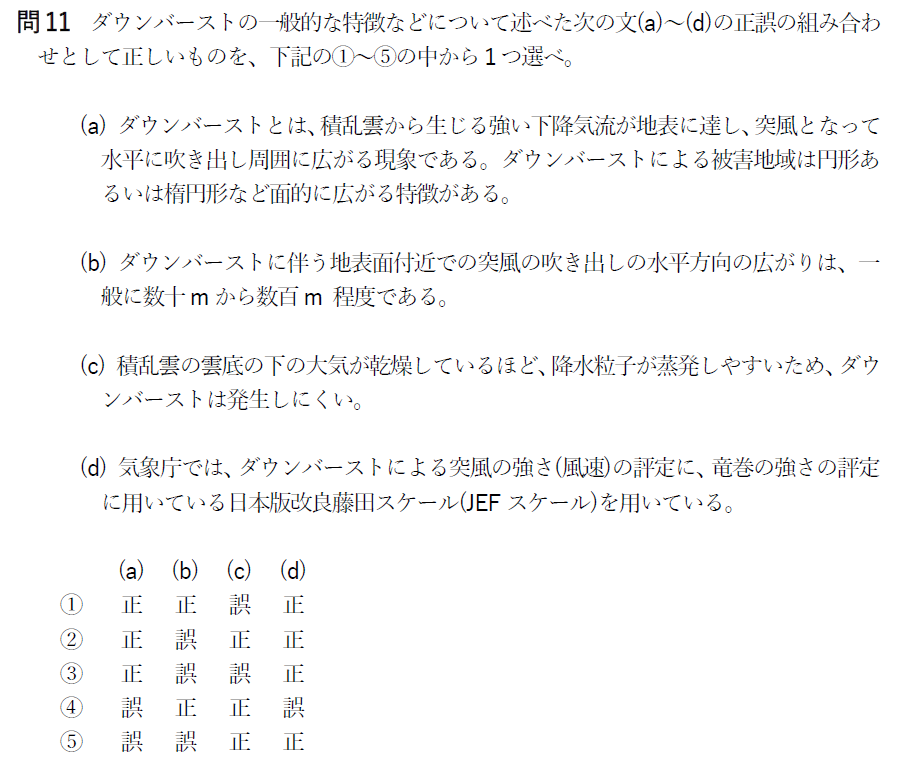

問11 ダウンバースト

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

問題文の通りで、ダウンバーストは積乱雲から生じる下降気流が地表に達し、突風となって水平に吹きだして広がる現象のことを指します。

円形あるいは楕円形に広がることが特徴です。

答えは〇です。

(b)

ダウンバーストの広がりは数kmにおよぶ場合もありますので、問題文は間違いです。

答えは×です。

(c)

雲底下の空気が乾燥していると下降気流が強まりますので強いダウンバーストが起こりやすくなります。

答えは×です。

(d)

ダウンバーストの突風の強さは藤田スケールがもちられています。

答えは〇です。

よって解答は③です!

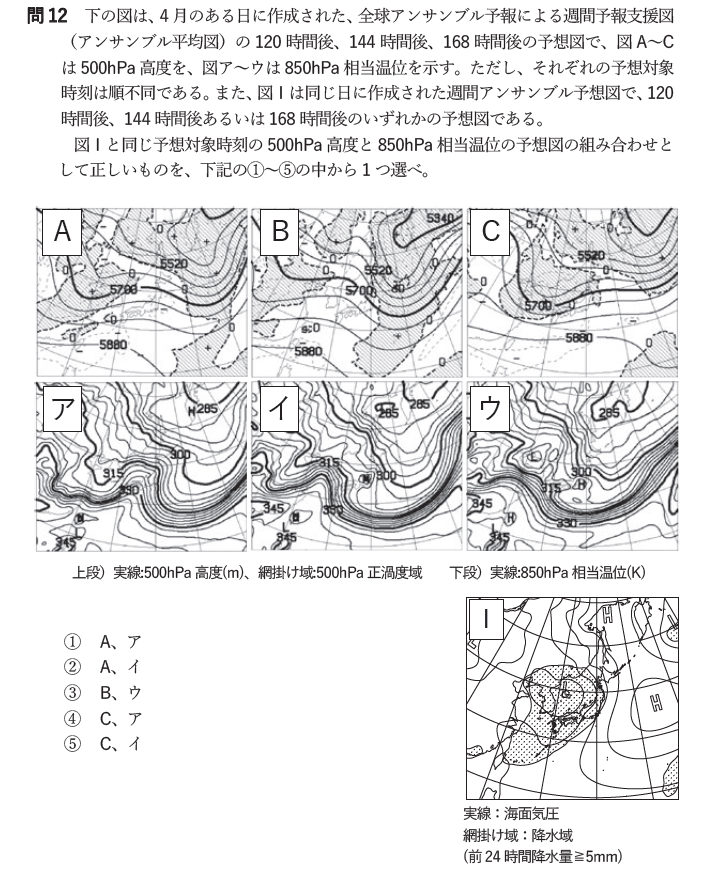

問12 全球アンサンブル予報

気象業務支援センター

ポイント解説

図Iと同じ時刻の組み合わせを考える問題です。

図Iを見ると日本付近に低気圧が広い範囲に覆われています。

ということは500hPaではこの低気圧の発達を維持するよう緯度10度前後の後面にトラフが存在している可能性があります。該当するのは図Cになります。

そして850hPa面では相当温位線が記載されており、等相当温位線集中帯の南側に前線があることを考えると、そのとがった部分が温暖・寒冷前線の境界になるはずです。

その箇所と地上低気圧の中心付近に近い図が図Iと同じ時刻の850hPa面であると考えらえ

ますので図アが近いですね。

よって「C、ア」が答えになります。

解答は④です!

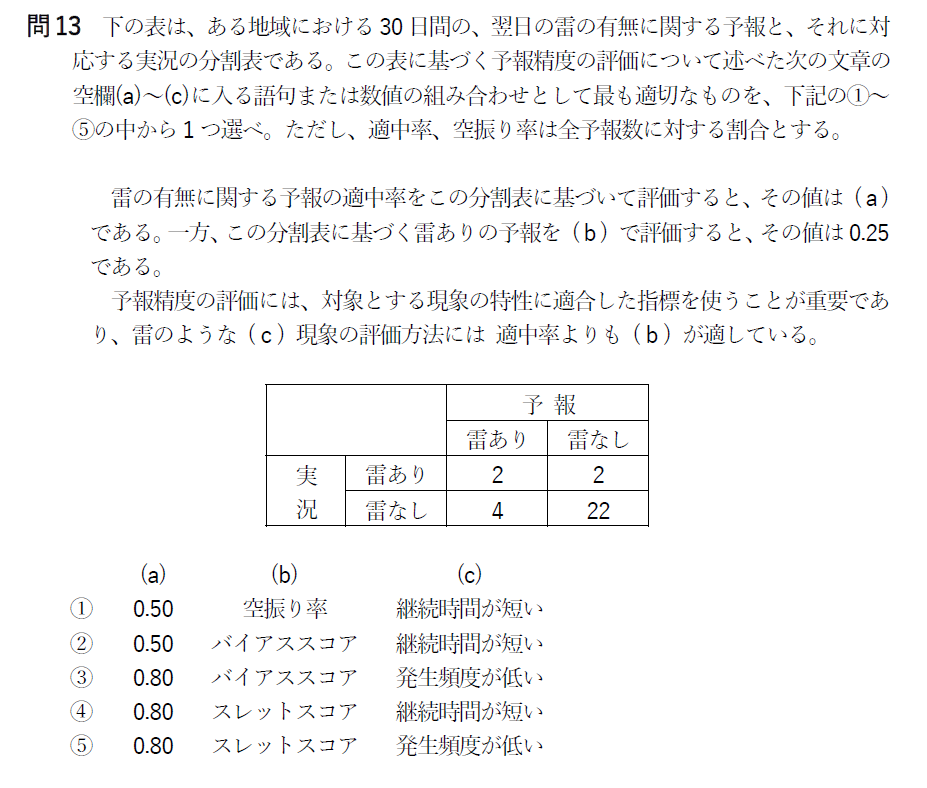

問13 雷の有無

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

実況の分割表から適中率を求めます。

適中率=24/30=0.8ですね。

答えは〇です。

(b)

適中率もですが、空振り率、バイアススコア、スレットスコアはそれぞれ以下の計算式で求めることができます。よく出題されますので全て覚えておくようにしましょうね。

①空振り率

ある現象がおきると予想したけど起きなかったとき場合を予想回数で割った割合

空振り率=4/30

②バイアススコア

実況の合計回数に対する予報の合計回数の比です。

バイアススコア=6/4=1.2

③スレットスコア

発生することの少ない現象の的中率を評価する方法

スレットスコア=2/8=0.25

答えはスレットスコアですね。

(c)

雷のような発生頻度を評価する方法は適中率よりもスレットスコアの方が有効です。

答えは発生頻度が低いです。

よって解答は⑤です!

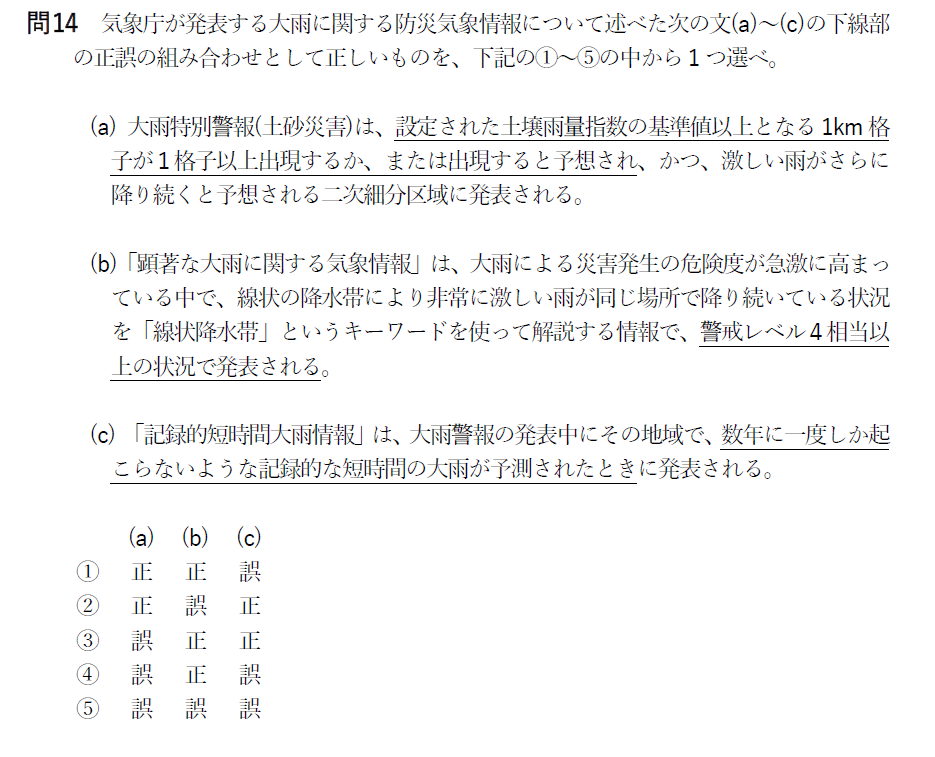

問14 大雨に関する防災気象情報

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

大雨特別警報(土砂災害)は土壌雨量指数の基準値以上となる1km格子が10個以上まとまって出現すると予想され、かつ激しい雨がさらに降り続くと予想される場合に発表されます。

1格子以上出現または予想される場合ではないので間違いです。

答えは×です。

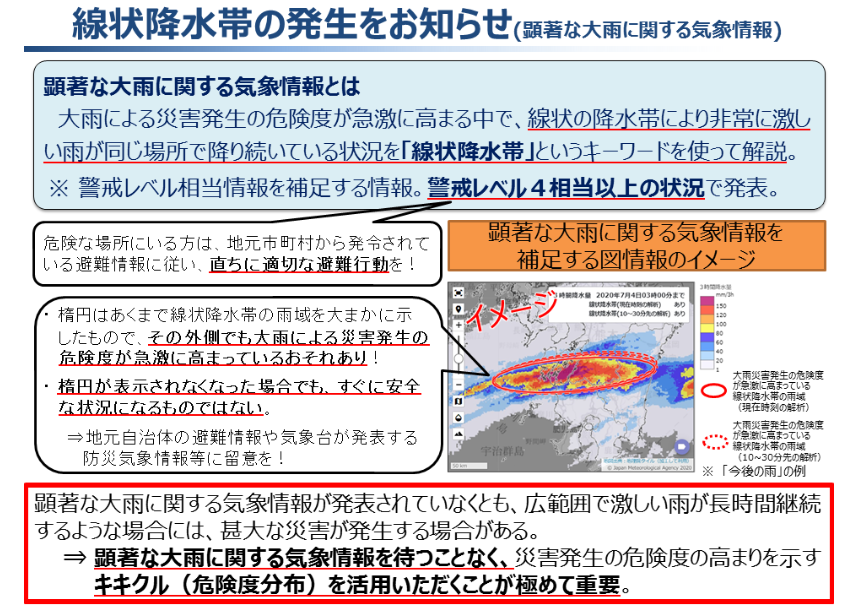

(b)

顕著な大雨に関する気象情報は警戒レベル4相当以上で発表されます。

答えは〇です。

気象業務支援センター

(c)

記録的短時間大雨情報は数年に一度しか起こらないような短時間の大雨を地上の雨量計によって観測したり、気象レーダーと雨量計を組み合わせた分析したときに発表します。

予測で判断しているわけではないので間違いです。

答えは×です。

よって解答は④です!

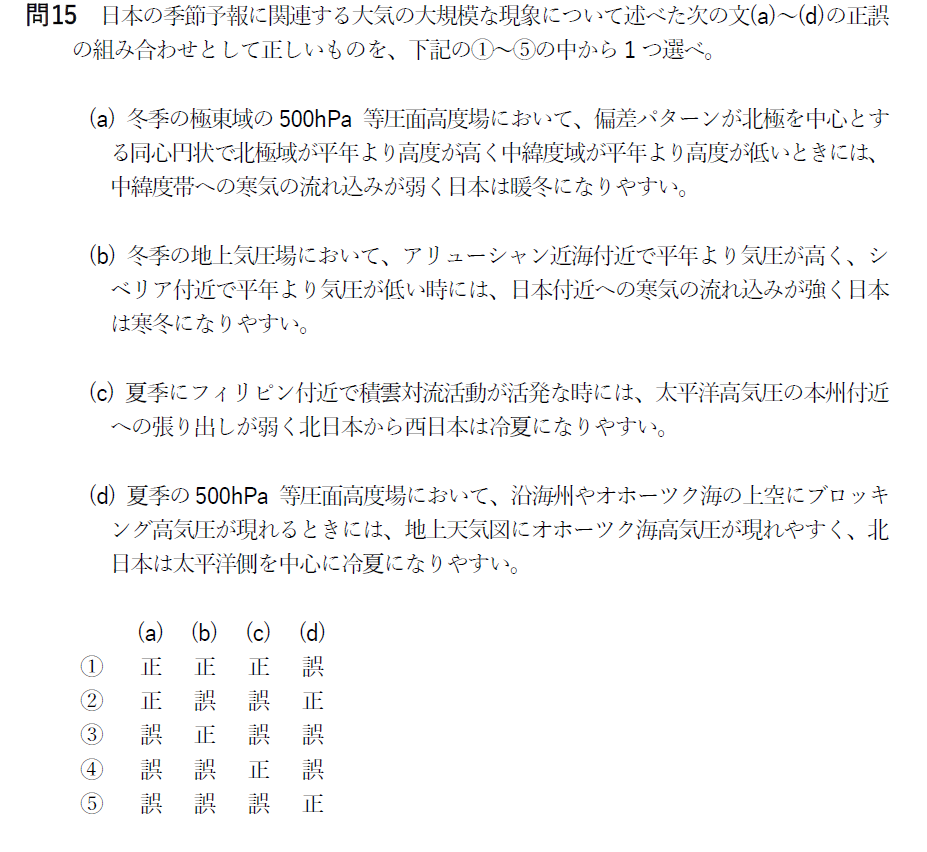

問15 日本の季節予報

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

冬季に500hPaで同心円状になっているとうことは極渦が卓越しており偏西風が強く寒気を閉じ込める形になっています。

これを正の北極振動といい、中緯度との気圧差も大きくなり日本付近は暖冬となります。

しかし北極域は寒気を閉じ込めている状態ですので、高度は低くなりますので問題文は間違いになります。

答えは×です。

(b)

一般的に冬季の地上気圧場は西高東低になり、アリューシャン列島付近の気圧は低気圧となります。

これが平年より高気圧となり弱まっているということは、冬型が弱まり寒気の流れ込みも弱くなります。

答えは×です。

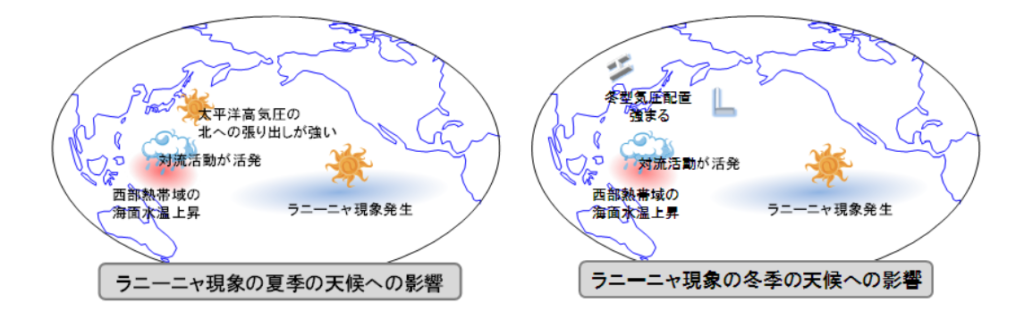

(c)

フィリピン付近での対流活動が活発ということはラニーニャ現象が発生しているということになりますね。

ラニーニャ現象が発生すると太平洋高気圧が日本に張り出し気温が高くなる傾向があります。また沖縄や奄美では湿った空気の影響を受けて降水量が多くなるのも特徴です。

答えは×です。

気象庁HP ラニーニャ現象が日本の天候へ影響を及ぼすメカニズム

(d)

オホーツク海上上空にブロッキング高気圧が現れるときはオホーツク海高気圧が発生し冷たい湿った空気が流れ込みやすくなり、北日本を中心に冷夏になります。

オホーツク海高気圧は背が低く、沿岸地方を中心として曇りや雨、低温となり農作物にも大きな影響を与えるやませ発生の原因にもなっています。

答えは〇です。

よって解答は⑤です!

第63回気象予報士試験専門知識はこれで終わりです。

皆さん、お疲れさまでした!

最後までお読みいただきありがとうございます!