皆さんこんにちは!気象予報士のyoshi.です。

実技試験では必ずと言っていいほど出題される緯度・経度の問題ですが、皆さんはどのように問題を解かれているでしょうか。

今回はできるだけ、簡単にそして正確に緯度・経度を導く方法をご紹介します。

実際の試験でも活用できると思うので、ぜひ確認してみてください。

【5分で読める!】千里の道も一歩から。天気や気象がより面白くなる厳選本8選のご紹介!

緯度・経度の求め方のコツ

緯度・経度問題とは?

気象予報士試験では緯度・経度を求める問題がよく出てきます。

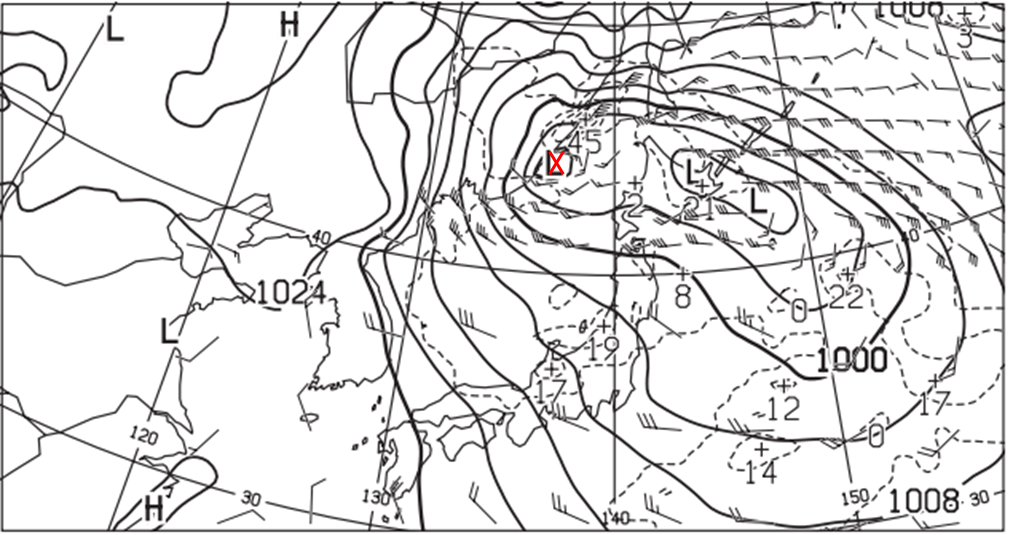

例えばこれ、皆さん×での緯度・経度は何だと思いますか?

模範解答は北緯44°、東経136°(137°)でした。

わかった方はおめでとうございます。

わからなかった方でも、近いところまでは考えられているのではないでしょうか。

でもドンピシャであてるのって難しいですよね。

緯度・経度は時間をかければわかるけど、結構間違えやすい問題が出題されます。

そして、実技試験は時間がないのですが、このような基礎問題はさっと解きたいし、正解しておきたいのですが、緯度・経度って曲線も含まれるし、ムズイって。。

このように、思われている方も多いのではないでしょうか。

では、その悩みを解決していきますね。

緯度・経度を簡単かつ正確に求める方法

私もこの問題は苦手で目分量や定規をつかったり、コンパスを使ったり、良い方法がないかと模索していました。

でもどれも時間がかかるんですよね。。

どうせ解くなら正解もしたいし。

と、考えてたときに、誰でも簡単かつ短時間でほぼ正確に緯度・経度を出せる方法を発見したんですね。

それを皆さんにもこっそり伝授します。

それがこれです。↓