【保存版】気象予報士は本当に稼げる!?資格の価値とおすすめ就職先10選!

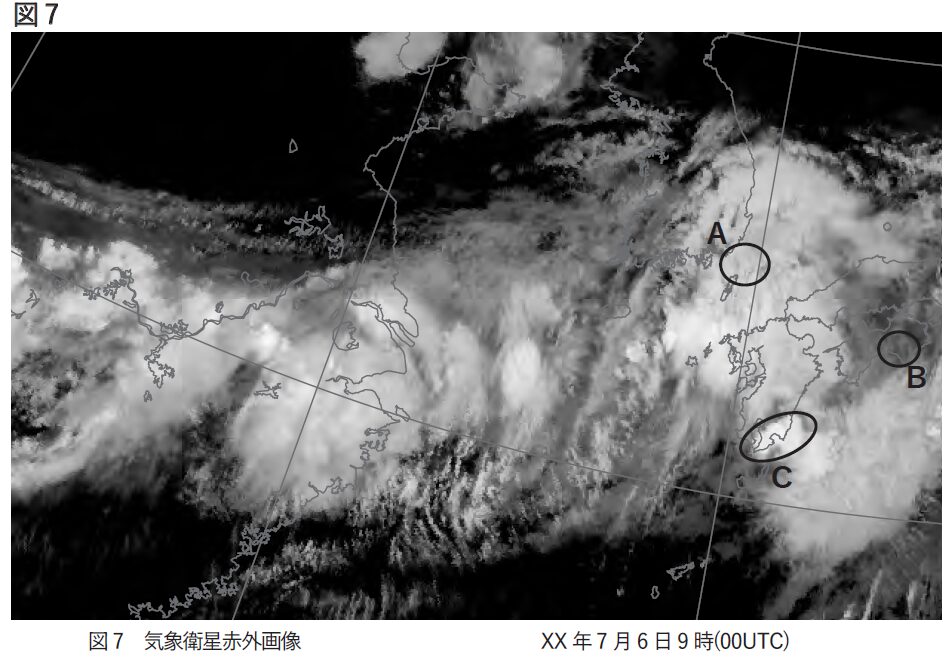

問1

気象業務支援センター

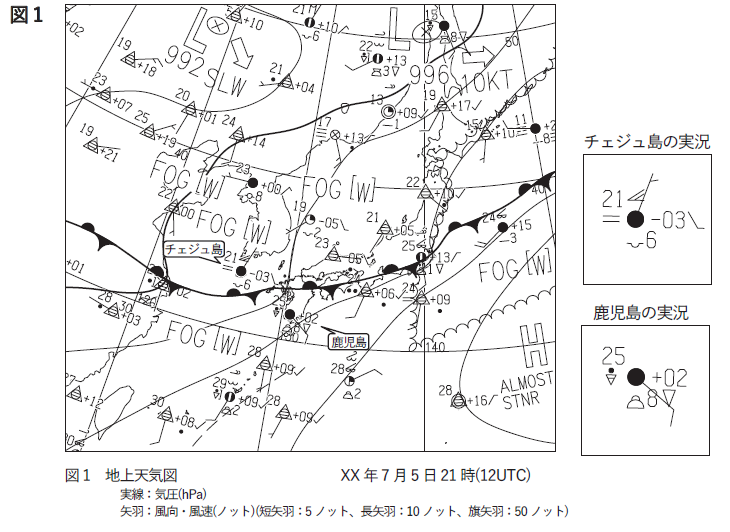

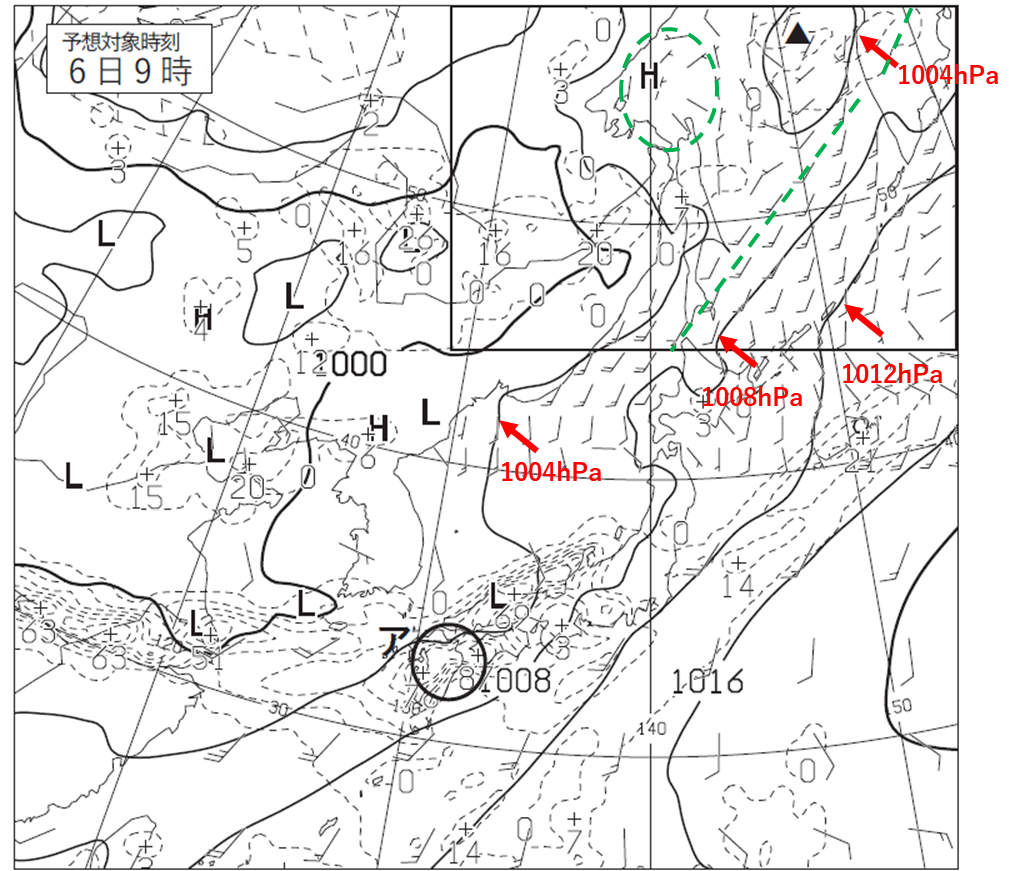

問1(1) 地上天気図

早速、問1の(1)から問題を解いていきましょう。

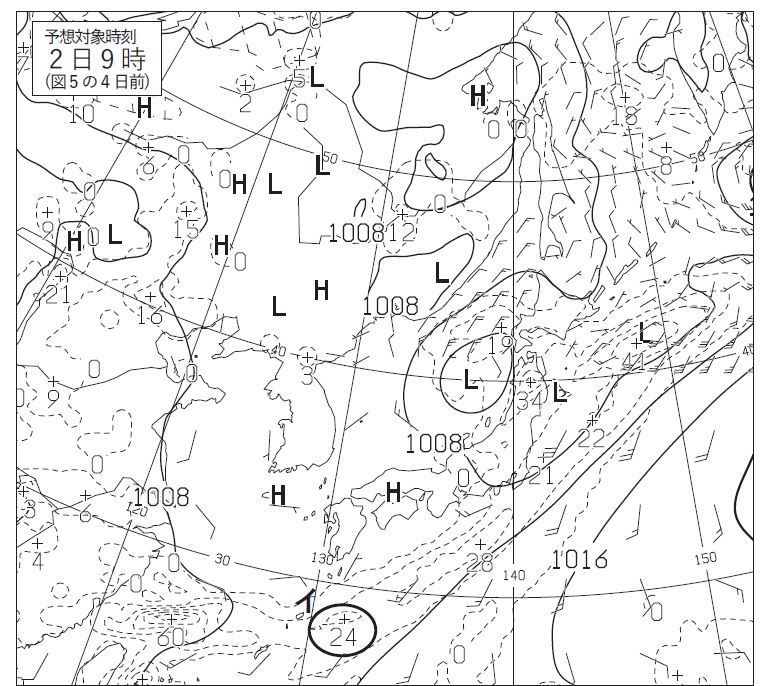

まず、図1の地上天気図を見ます。

気象業務支援センター

地上天気図によると華中から東日本にかけて停滞前線が伸びています。

この前線の①南側では北側に比べて等圧線の間隔が狭くなっており、気圧傾度が大きく風が②強くなっていることがわかります。

次に鹿児島の実況図をみると、現在天気は③並又は強のしゅう雨、過去天気は④しゅう雨性降水であることがわかります。

また、チェジュ島の実況図から現在天気は⑤もや、下層では⑥層積雲が観測されていますね。

気象業務支援センター

500hPa天気図によると日本付近は強風域になっていて、最大⑦40ノットの西南西の風を関東地方で確認することができます。

そして、500hPaでの強風軸は地上の前線⑧とほぼ同じところに位置していますね。

今回の場合、強風軸は風速40ノットのある相対的大きいところをつないでみると、前線付近に位置していることが読み取ることができます。

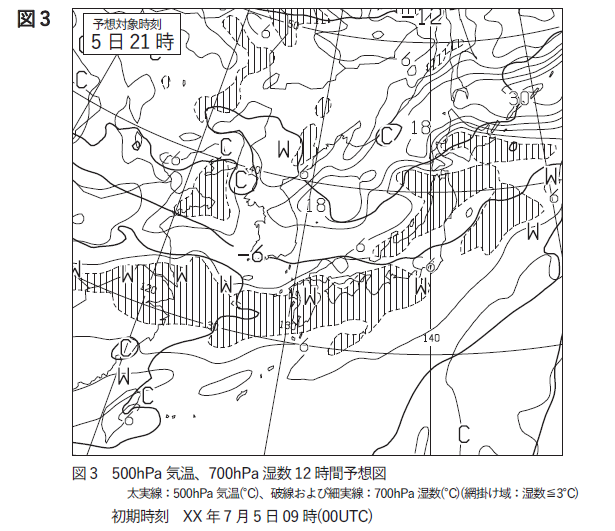

問1(2) 湿域との位置関係

問1の(2)です。

気象業務支援センター

等相当温位線と湿域との位置関係を見ていきます。

気象業務支援センター

まず湿域については日本の西から九州、四国、関東の西にかけて広がっていることが読み取れます。

一方等相当温位線集中帯は日本海に確認できますが、この湿域より明らかに北に位置していますよね。

①は北側で両者は②離れているとなります。

同様に東シナ海の集中帯を見てみると、湿域の北側に接するように位置していることが読み取れます。

よって答えは湿域の③北側に位置し、両者は④ほぼ接しているとなります。

明らかに位置関係が目視でわからない箇所はトレーシングペーパーを使って把握するのがベストです。

【5分で読める!】トレーシングペーパーの使い方は?気象予報士がわかりやすく解説!

時間をかけて確認したほうがよいかそうでないかは、その時々でご自身で適切に判断していくようにしましょう。

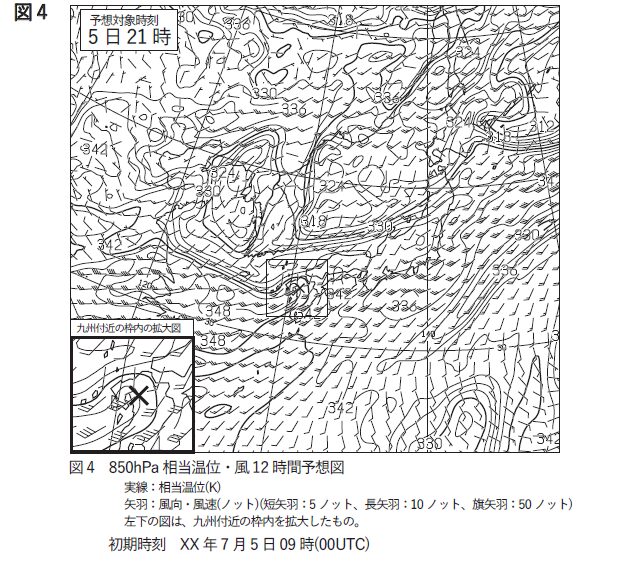

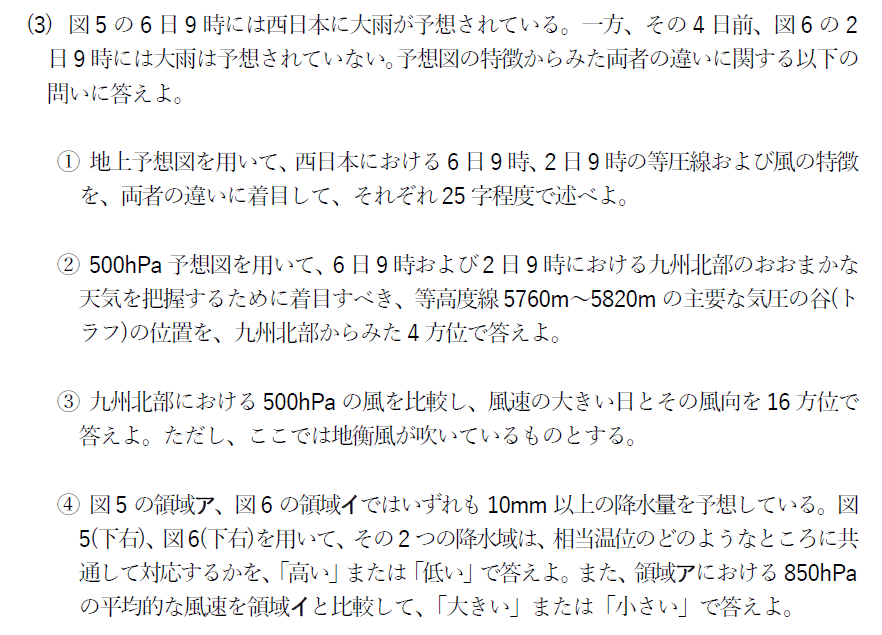

問1(3) 大雨の予想図比較

問1の(3)です。

気象業務支援センター

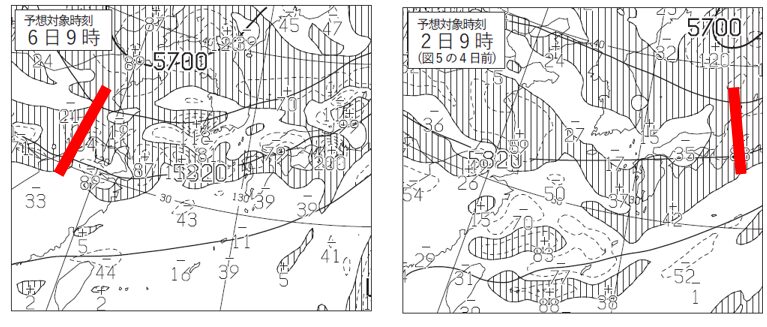

問1の(3)の①では等圧線及び風の特徴を読み取ります。

6日9時と2日9時の西日本での地上天気図を見比べます。

すると、等圧線について2日9時は間隔が広く、西日本では高気圧が張り出す気圧の尾根に位置していることがわかります。

また6日9時に比べると気圧傾度が小さくなっていることがわかりますね。

次に風についてですが、2日9時では6日9時にくらべて弱く、風向も定まっていません。

一方6日9時では南西風の風が相対的に強いことがわかります。

これらをまとめると6日9時では「等圧線が混んでおり、相対的に南西風の風が強い。」となり、2日9時では「気圧の尾根に位置していて気圧傾度は小さく、風が弱い。」となります。

問1の(3)の②です。

6日9時と2日9時でのトラフの位置を解析します。

気象業務支援センター

等高度線5760m~5820mにまたがるように500hPa天気図にトラフを記載してみました。

2日9時は曲率が大きいのでわかりやすいですが、6日9時では曲率、渦度が相対的に大きくなっている箇所にトラフを解析しました。

すると、九州北部から見た方角は6日9時で西、2日9時では東となることがわかります。

問1の(3)の③では風速について考えます。

500hPaには風速の記載はありませんが、等高度線の間隔で風速の強弱を読み取ります。

すると、九州北部では6日9時の方が2日9時にくらべて等高度線の間隔が狭く、その風向は地衡風であり等高度線に平行になると考えると西南西であることが読み取れます。

よって、風の大きい日は6日、風向は西南西となります。

問1の(3)の④です。

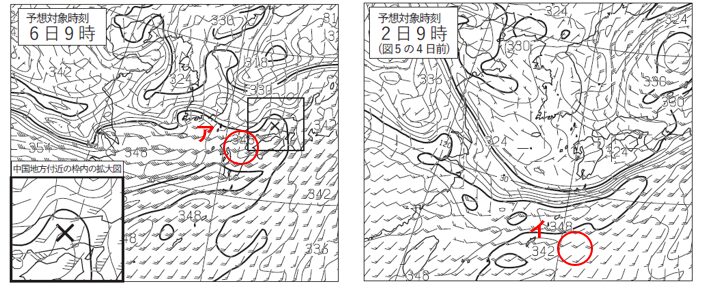

地上天気図にア、イの〇で降水量の大きい箇所が示してありますね。

気象業務支援センター

850hPa天気図の同様の位置にわかりやすいようア、イの箇所を追加してみました。

すると、相当温位についてはどちらも342K以上の高相当温位域にあり、風速についてはアの方がイにくらべ強いことが読み取れます。

答えをまとめると降水域は、相当温位の高いところに対応している。

降水域アにおける風速は、降水域イと比較して大きい。となります。

【5分で読める!】相当温位とは何か?仕組みと考え方を図解で気象予報士がわかりやすく解説!

問1(4) 東シナ海での等相当温位線

問1の(4)です。

気象業務支援センター

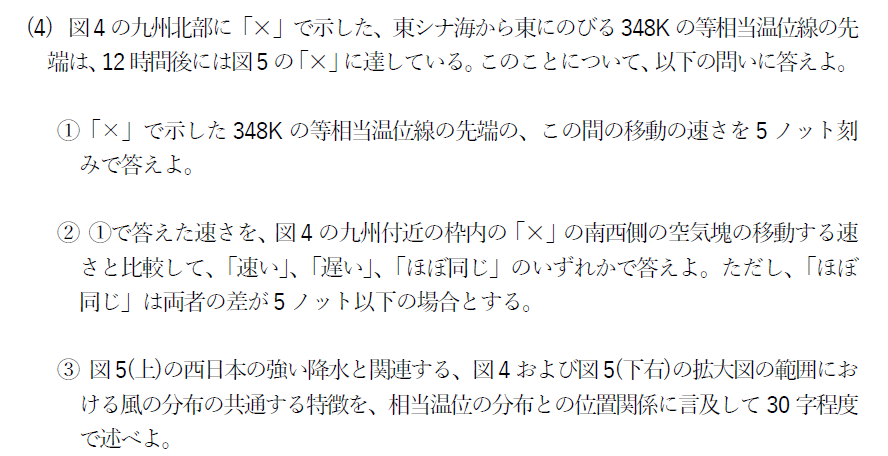

問1の(4)の①です。

等相当温位線の先端の速度を求めます。

気象業務支援センター

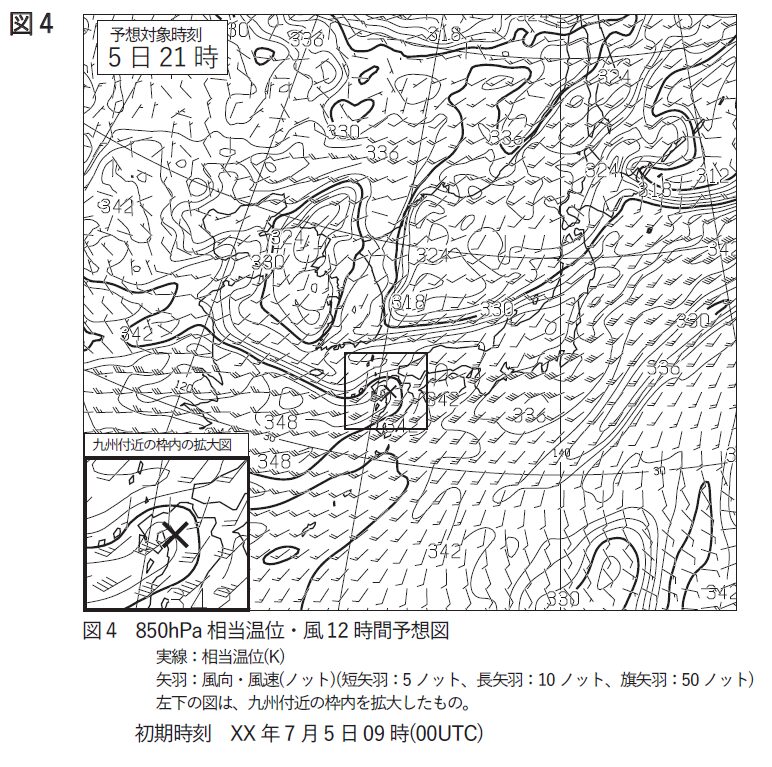

5日21時と6日9時に×が記載してありますので、その間の距離を求めます。

海里で距離を計測すると約204海里。

12時間で割り5ノット刻みであることに注意すると答えは15(20)ノットとなります。

問1の(4)の②です。

今度は九州付近の同じ枠内である×の南西の空気塊の移動速度を同様に求めます。

気象業務支援センター

5日21時九州付近の南西側の空気塊というのは概ね赤丸の位置になりますので、この空気塊の移動を考えていきます。

移動を考えるにあたってのポイントは等相当温位線の領域です。

ほぼ同じところが移動していくと考えると、6日9時では赤丸の位置と推定できます。

あとはこの間の距離を計測し速度を求めると約20ノット。

先ほど15ノットでしたので答えは遅いとなりますね。

問1の(4)の③です。

5日21時と6日9時の×での風に共通する特徴を考えます。

まず×のある領域は348Kという高相当温位域に位置していて、6日9時で東北東に向かってのびています。

風についてみてみると、どちらの時刻も×の南側で相対的に風が強く、北側で弱くなっているのがわかりますでしょうか。

これはつまり、風が収束していることを意味しています。

南の強い風の速度がはやいので、北の風に追いついて行き場がなくなり上昇するというイメージです。

暖かく湿った空気が収束することによって雲のできやすい状態がつくられ、強い降水につながっているんですね。

答えは「東北東にのびる高相当温位域の先端付近で風が収束している。」となります。

【5分で読める!】雨とは何か?仕組み・発生メカニズムを図解でわかりやすく解説!

問1(5) 等圧線解析

問1の(5)です。

気象業務支援センター

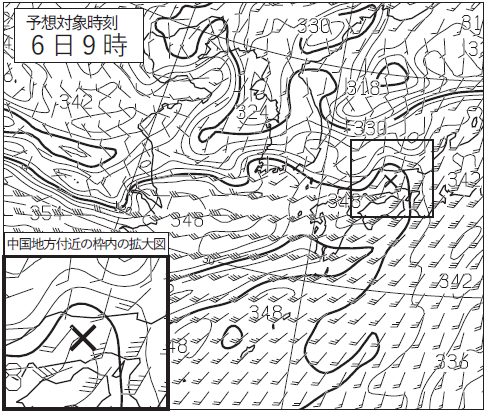

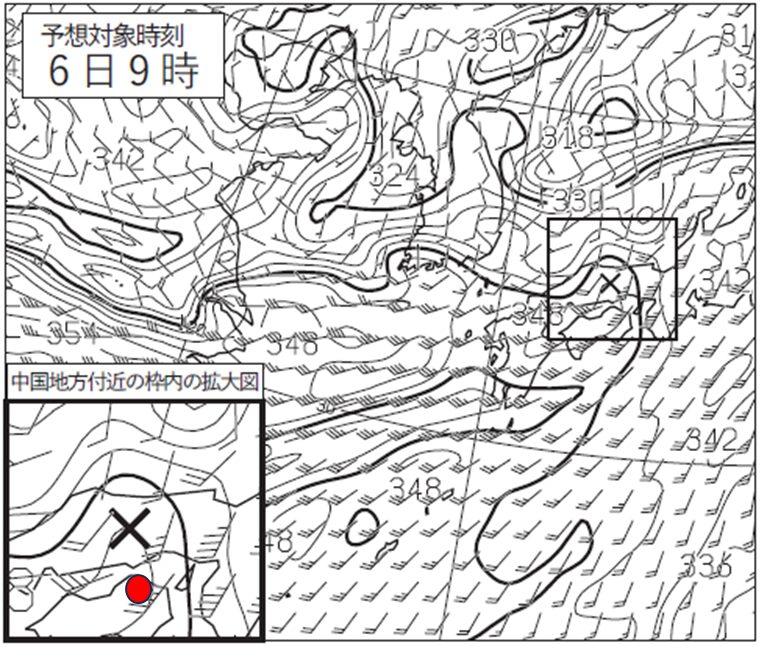

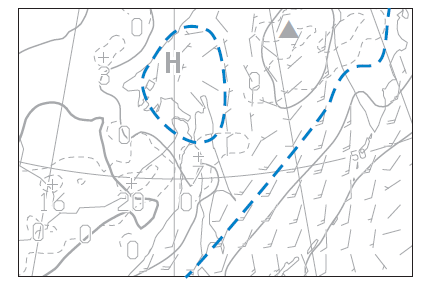

問1の(5)の①では、等圧線解析になります。

今回の問題では2本の波線を引くことと、線が枠まで達しているか、閉じているものとすると問題にヒントが記載されています。

問題から、なんとなく1本の等圧線は直線で、もう1本は閉じている等圧線かなということは感のよいかたなら推測できるかと思います。

さて、問題を解くにあたってまず対象となる等圧線の気圧を読み取りましょう。

気象業務支援センタ-

地上天気図に追記してみましたが、西から1004hPa、1008hPa、1012hPaになりますね。

北にある▲で閉じた等圧線は反時計回りの風向から低気圧あることが読み取れますので、1004hPaとなります。

1006hPaの補助線を引くのですが、1004hPaと1008hPaは確実に通ります。

ですので、直線で引けるのは閉じた1004hPaの等圧線とその東の1008hPaの間の緑波線あることがわかります。

これで一つ目の補助等圧線が引けました。

あとはもう一つの等圧線を探します。

閉じた1004hPaの等圧線の西に目を向けるとHの記号が確認できますね。

この箇所は相対的に気圧が高いことを意味しています。

つまりここにも補助等圧線が必要になります。

ただ1004hPaと1004hPaの間は1本の直線では引けませんので、閉じた等圧線として引くことになります。

すると等圧補助線は緑波線のようにHを取り囲むようにひくことができます。

あとは周りの等圧線との間隔を考慮し滑らかに引けばと答えになります。

気象業務支援センター

問1の(5)の②では▲の領域の記号を考えます。

①の問題で考え方は説明しましたが、風向が反時計回りになっている点がポイントです。

反時計回りとうことは低気圧性循環を意味しますので低気圧ですね。

よって答えは「L」になります。

やっと問1終了です!長かった~(´;ω;`)ウゥゥ

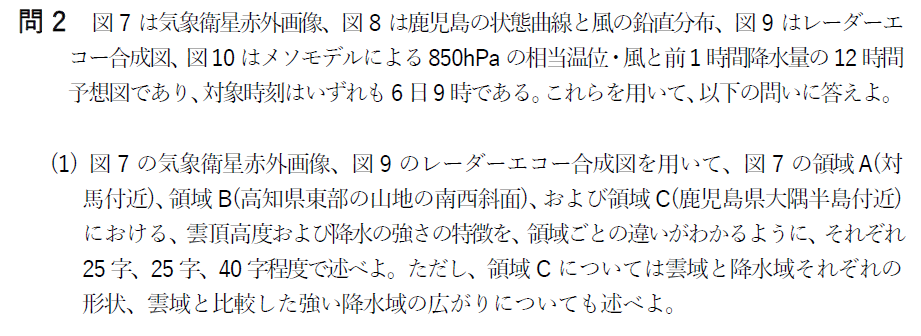

問2

気象業務支援センター

問2(1) 雲域と降水域

問2の(1)です。

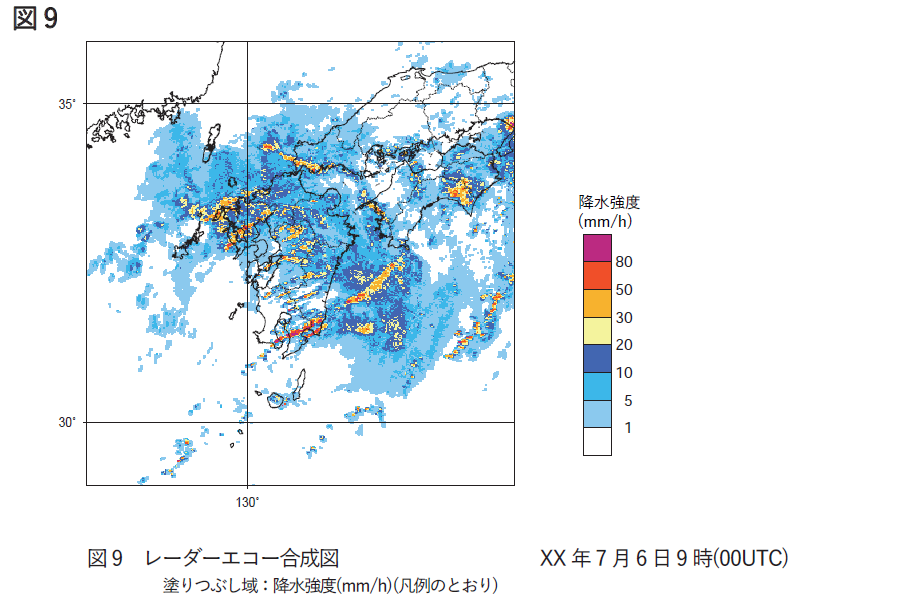

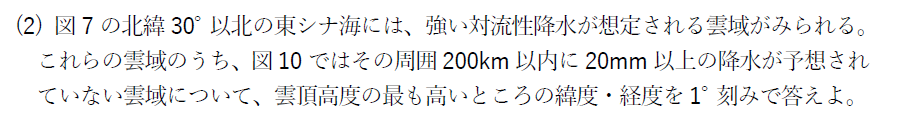

気象衛星赤外画像を確認してみましょう。

気象業務支援センター

領域A、B、Cでの雲頂高度と降水強度を読み取ります。

まずAについてです。

赤外画像では明るく、雲頂高度の高い雲域であることが読み取れます。

また、図9の降水状況を見ると着色エリアがなく、ほとんど降水がないことがわかりますね。

次にBです。

赤外画像で暗く映っているので、雲頂高度は低いと考えられます。

一方で降水強度を見ると、黄色着色の20mm以上の強い雨が降っている範囲が広いことが読み取れます。

最後にCです。

赤外画像ではとても明るく雲頂高度の高い、もこもことした団塊状の雲域が確認できます。

これは積乱雲の雲列とみて間違いないでしょう。

そして、降水強度も50mm以上と非常に激しい雨が線状に雲域より狭い範囲で列をなして伸びていることがわかりますね。

よって、これらをまとめると

Aは「雲頂高度はやや高いが、降水はほとんどない。」

Bは「雲頂高度は低いが、強い降水域が分布している。」

Cは「雲は団塊状で雲頂高度は高く、雲域より狭い範囲に、非常に強い降水域が線状にのびる。」

となります。

問2(2) 雲頂高度

問2の(2)です。

気象業務支援センター

この問題文、わかりくいと思うのですが意味わかりましたでしょうか。

気象業務支援センター

簡単にいうと、北緯30度より北の東シナ海で、図10の赤丸の範囲より外にある、雲頂高度が最も高い緯度・経度を求めなさいという問題になります。

ちなみに、赤丸は黄色の20mm以上の降水強度を中心とした直径200kmの円です。

余談ですが、「これら」とか「その」とか多用されると、何を指しているのかよくわからないかと思うので注意が必要です。

問題に戻ると、赤外画像で雲頂高度が高いのは明るく映っている領域になりますので、対象となる雲域は黄丸のエリアであることがわかります。

この中心の緯度経度を読み取ることで答えを導くことができます。

答えは北緯32°、東経124(125)°です。

【5分で読める!】緯度・経度の簡単な求め方は?気象予報士がわかりやすく解説!

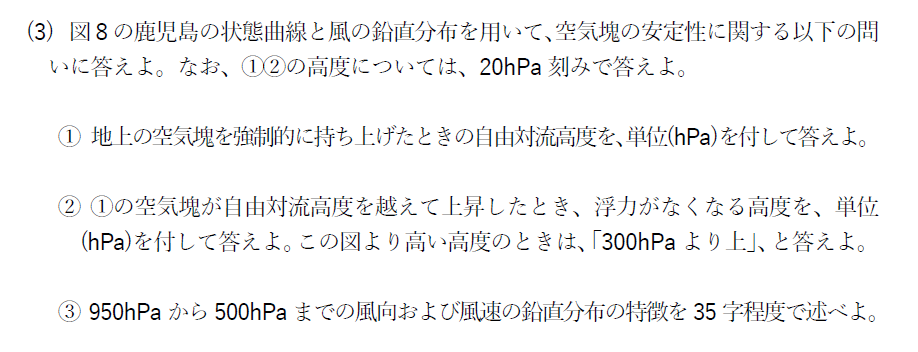

問2(3) 鹿児島の状態曲線

問2の(3)です。

気象業務支援センター

鹿児島の状態曲線を見て問題に答える問題です。

問2の(3)の①は自由対流高度を読み取ります。

気象業務支援センター

自由対流高度というのは地上から強制上昇させた空気塊が周りの空気より暖かくなり勝手に上昇を始める高度でしたね。

図8の拡大図を使用して考えます。

まず、状態曲線である露点温度と気温から等飽和混合比線、乾燥断熱線にそって線を伸ばします。

青の矢印線です。

その交点が持ち上げ凝結高度になります。

ここから湿潤断熱線にそって伸ばしていき、状態曲線である気温と交差する点が自由対流高度になります。

【5分で読める!】エマグラムとは何か?気象予報士試験のための読み方・使い方を図解でわかりやすく解説!

正確に高度をよみとれば、答えは「920hPa」となります。

問2の(3)の②です。

浮力がなくなる高度というのは平衡高度のことです。

気象業務支援センター

先ほどの赤矢印をさらに伸ばしていき、気温と交差する点が平衡高度、つまり浮力がなくなる高度になります。

赤矢印を図8の左図に記載してみました。

するとどうでしょう。

300hPaになっても気温とは交差しませんね。

つまり、浮力がなくなる高度はさらに上空にあることがわかります。

答えは「300hPaより上」です。

問2の(3)の③です。

950hPaから500hPaまでの風向・風速分布を読み取ります。

まず風向についてですが、下層から上層まで大きく変化はなく、西南西の風が続いていることはわかりますでしょうか。

そして風速も一瞬、一定なのかと思いきや、700hPaで、50ノットと強まっています。

相対的に強まっているのはこの高度だけですね。

よってまとめると「全般に西南西の風で、700hPa付近で50ノットと最も強くなっている。」となります。

問3

気象業務支援センター

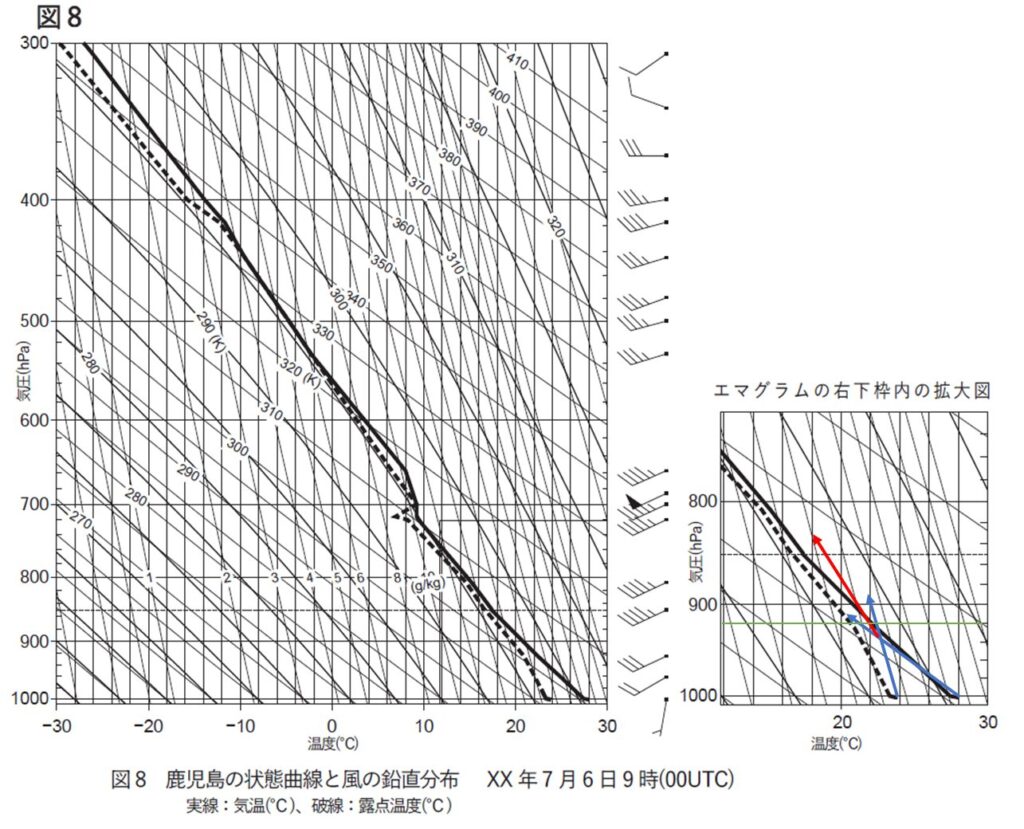

問3(1) 相当温位

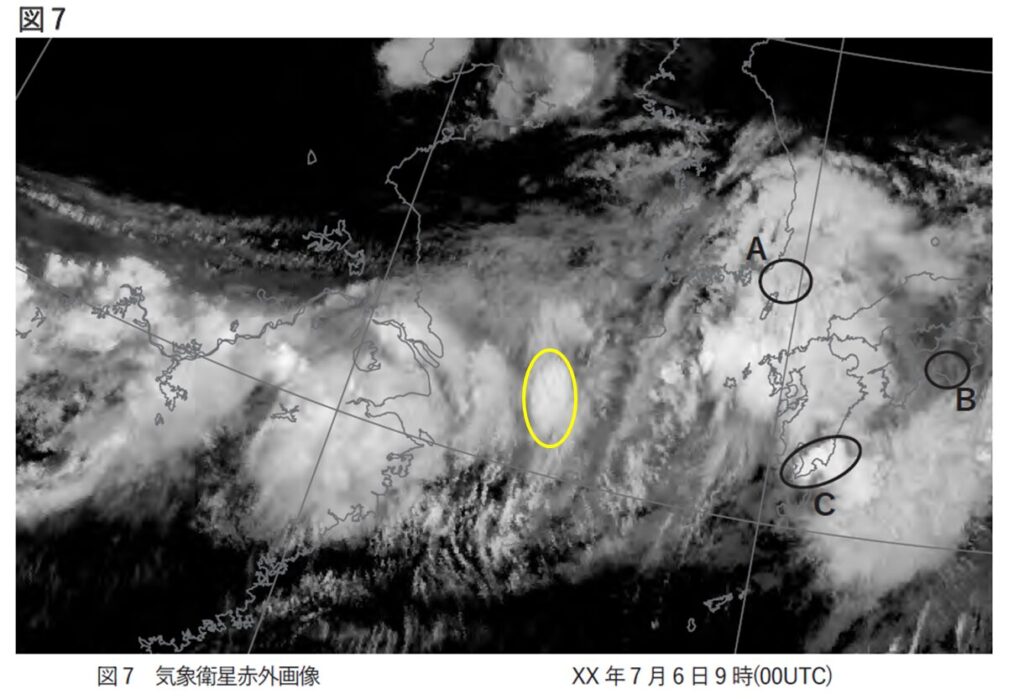

問3の(1)です。図10を見てみましょう。

気象業務支援センター

東経127.5°にD、E、Fが図示されています。

それぞれの相当温位の特徴と、安定性を見ていきます。

安定性については相当温位が上空に向かって小さくなっていれば不安定、大きくなっていれば安定となります。

【5分で読める!】相当温位とは何か?仕組みと考え方を図解で気象予報士がわかりやすく解説!

まずDです。

相当温位については等相当温位線集中帯の南縁に位置していて、346Kと値も大きいことがわかります。

また安定性については950hPaの相当温位344Kと比較すると、上空に向かって高くなっていますので安定ですね。

次にEです。

相当温位については347Kと極大値になっていることが読み取れます。

安定性については下層である950hPaが348K以上の高相当温位ですので、上空に向かって小さくなっています。

つまり対流不安定です。

最後にFです。

相当温位については等相当温位線集中帯の南縁に位置していて、相当温位は344Kと他のD、Eに比べ小さく極小であることがわかります。

また安定性については下層が349K以上の領域になりますので、対流不安定ということになります。

まとめると、

Dの特徴は「相当温位の傾度の大きい南端」、安定性は「安定」

Eの特徴は「相当温位の極大」、安定性は「対流不安定」

Fの特徴は「相当温位の極小(傾度の大きい南端)」、安定性は「対流不安定」となります。

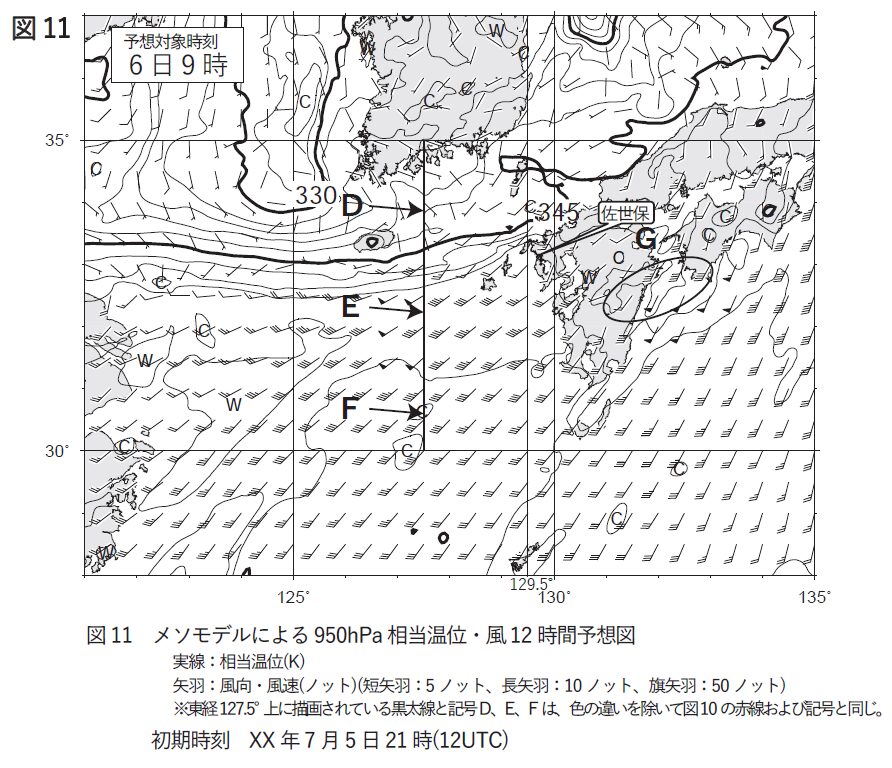

問3(2) 風の分布の特徴

問3の(2)です。

気象業務支援センター

領域Gについて950hPaの風の分布を確認してみましょう。

気象業務支援センター

宮崎県のあたりから高知県の西にかけてが領域Gになります。

まず領域Gでの風向は南西または南南西の風であることが読み取れますね。

範囲内では風向の変化はありません。

次に風速ですが、領域Gの南側では50ノットと強く、北側では40ノットと相対的に弱いということがわかります。

つまりこの境界では風が収束しているということになります。

まとめると「強雨域の南側は50ノットの南西(南南西)風、北側は相対的に弱い南西(南南西)風で、その間に収束がみられる。」となります。

収束という言葉はこの問題では絶対に外せないポイントになりますのでしっかり理解しておくようにしましょう。

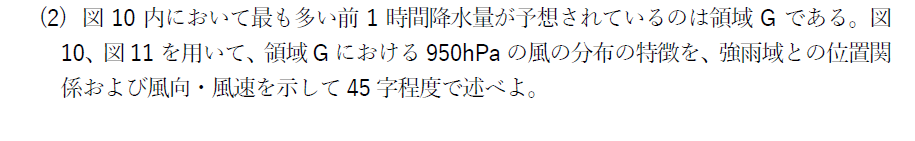

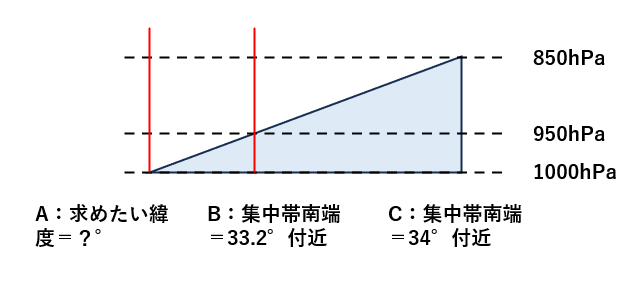

問3(3) 等相当温位集中帯

問3の(3)です。

気象業務支援センター

問3の(3)の①では集中帯の南端の位置の変化を見ていきます。

図は850hPa、900hPaでの集中帯を断面で見ています。

右が北、左が南と考えてください。

東経129.5°での集中帯の位置というのは気圧傾度の大きい南端になりますので850hPaでは、Dのある北緯34°、950hPaでは北緯33.2°になります。

これが1000hPaまで降りてきたときの緯度を求めることになります。

問題文にあるように鉛直方向の1hPaの差は10mになりますので、850hPaから950hPaまでは1000m、850hPaから1000hPaまでは1500mとなります。

また緯度の差はB、C間は0.8°です。

これらを使えばA、C間の緯度を算出することができますね。

答えは「33°」となります。

問3の(3)の②です。

東経129.5°上にある黄色で着色してある20mm以上の強雨域というのは北緯33.2°になります。

この強雨域と集中帯の南端の位置が近いのは①で図に示した950hPaです。

答えは「強雨域は、950hPaの集中帯の南縁付近に位置する。」となります。

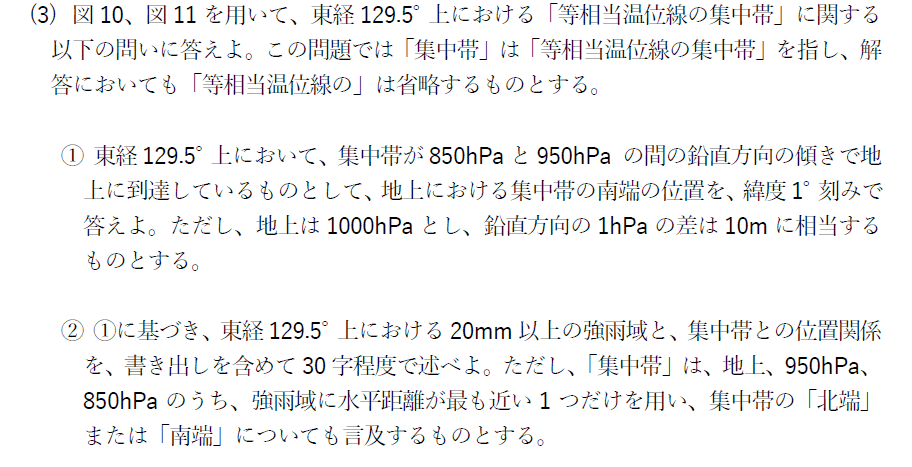

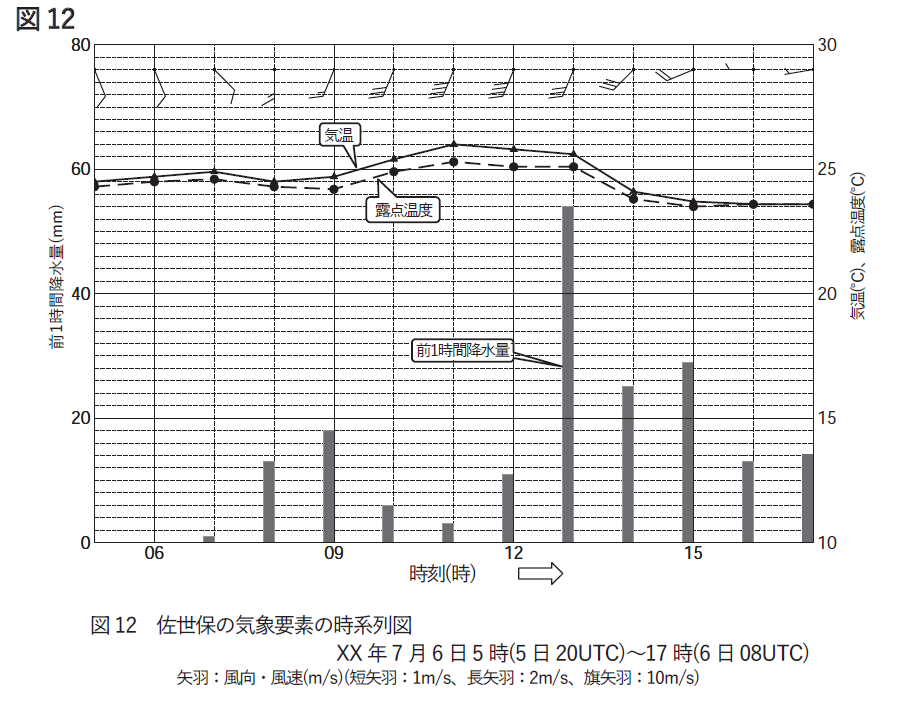

問3(4) 佐世保の時系列

問3の(4)です。

気象業務支援センター

佐世保の時系列から気象要素を読み取ります。

問3の(4)の①では降水量の最大値を見ていきます。

気象業務支援センター

前3時間降水量の最大値が確認できるのは、1時間降水量の最大値を含む時間ですね。

グラフを見ただけで3時間の合計が最大となるところはわかりますでしょうか。

答えは15時で3時間降水量は108mmです。

時間が無くなる終盤では、このような単純な降水量の読み取り問題はとても間違えやすいです。

わかっていて間違えるのは、とてももったいないので、確実に読み取れるよう慎重に作業していきましょう。

問3の(4)の②です。

大雨前後での風向風速の変化についてです。

大雨となるのは1時間降水量が最大となる13時です。

まず、その前後の風速を見ると、大雨となる前には40ノットで風が強く、その後弱まっていることがわかります。

また風向は南南西から徐々に時計回りに変化し、西風になっていることも読み取れますね。

まとめると、「大雨の前は南南西の風が強まったが、その後風向が時計回りに変化し西になり弱まった。」となります。

問3の(4)の③です。

今度は気温と露点温度の変化についてです。

大雨となる13時前後の時間帯をみてみましょう。

気温は実線、露点温度は点線で示していますが、どちらも下降していることが読み取れます。

よって「気温、露点温度ともに下降した。」となります。

問3の(4)の④です。

②、③で解答した内容がどのような擾乱に対応するかを考えます。

これまでの問題では、等温位線集中帯の移動について考えてきました。

一般的に等温位線集中帯の南縁には前線があり、北側では寒冷、乾燥した空気、南側で暖かく湿った空気が存在しています。

今、佐世保での大雨となる時間帯前後で気温、露点温度とも低下したという状況が確認されています。

これはつまり、時間がたつにつれ寒冷で乾燥した空気に覆われる状況になったということを示唆しています。

この状況となるのはどのようなときでしょうか。

そう、前線が南に南下してきた場合ですね。

風向についても南向きの風から西風に変わったということで辻褄があいます。

答えは「南下する前線の通過」となります。

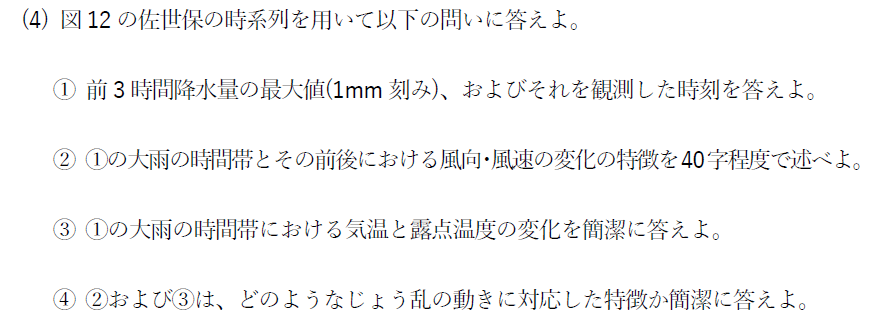

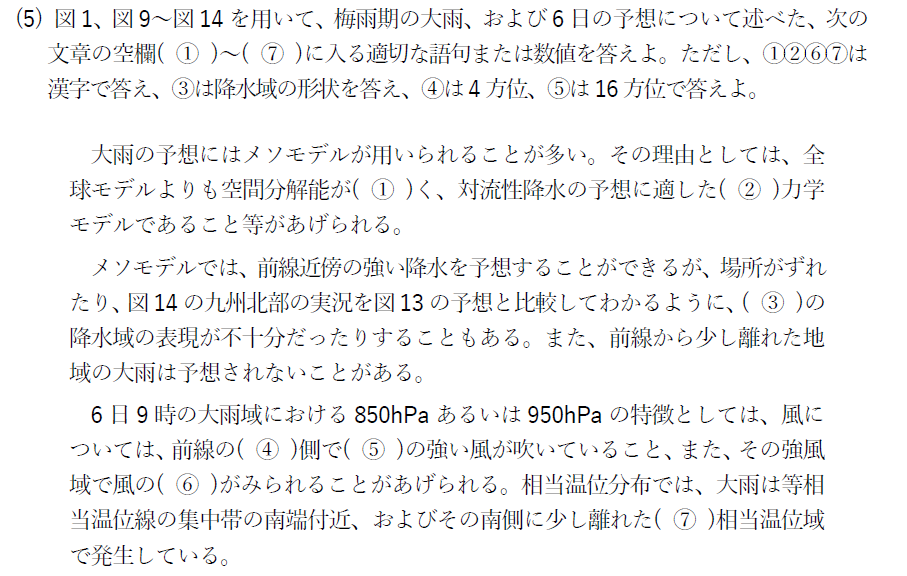

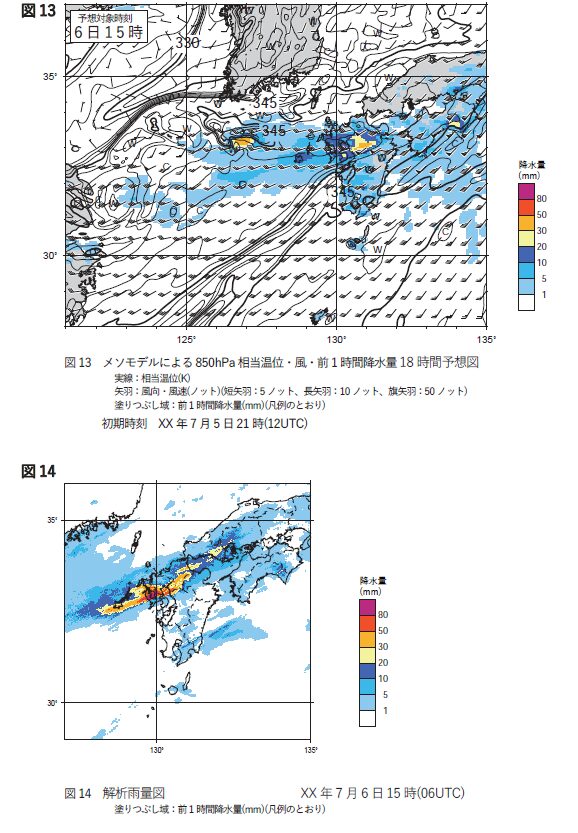

問3(5) 梅雨期の大雨

問3の(5)です。

気象業務支援センター

最後は穴埋め問題です。

大雨の予想にはメソモデルがもちられることが多いです。

全球モデルよりも空間分解能が①高く、対流性降水の予想に適した②非静力学モデルであること等が挙げられます。

この内容は専門知識でも勉強した内容かと思いますので、しっかり復習しておくようにしましょう。

気象業務支援センター

また、メソモデルは前線近傍の強い降水を確認することができますが、場所がずれたり、解析雨量と比較してわかるように③帯状の降水域の表現が不十分になることがあります。

気象業務支援センター

6日9時の850hPa及び950hPaでの大雨域の特徴としては前線の④南側で⑤南西(西南西)の強い風が吹いていること、強風域での風の⑥収束が見られることがあげられます。

相当温位分布では大雨は相当温位線の集中帯の南縁付近、その南側に少し離れた⑦高相当温位域で発生していることがわかります。

この(5)での穴埋め問題は今までの問題のおさらいになるので、問題のつながりが理解できれいれば、比較的簡単に埋めることができるはずです。

まとめ

皆さんお疲れ様でしたー!

問1の問題が長く、時間配分に苦労された方もおられるのではないでしょうか。

試験回によって大問が問3までしかなかったり、問5まであったり、大問あたりの問題量も異なります。

できるだけ早い段階で解くべき問題に対しての時間配分を見極めて、効率よく解いていくことも気象予報士試験には求められます。

【5分で読める!】気象予報士実技試験の突破のカギは時間配分にあり!完全完答のコツをご紹介!

実技試験では実際に自分の力で解いた経験が点数に大きく影響しますので、繰り返し練習することが合格への近道になります。

最後までお読みいただきありがとうございます!

このブログは私の経験もふまえ、独学で勉強していく方の「悩みを少しでも減らしたい」という思いを解消すべく、全て手作業で時間をかけ作成しております。

少しでも役に立った、今後も継続してほしい、また読みたいと感じられる方がおられましたら是非codocから投げ銭という形で応援してください!

あなたの応援が次のコンテンツを生み出す力になっています。