【保存版】気象予報士は本当に稼げる!?資格の価値とおすすめ就職先10選!

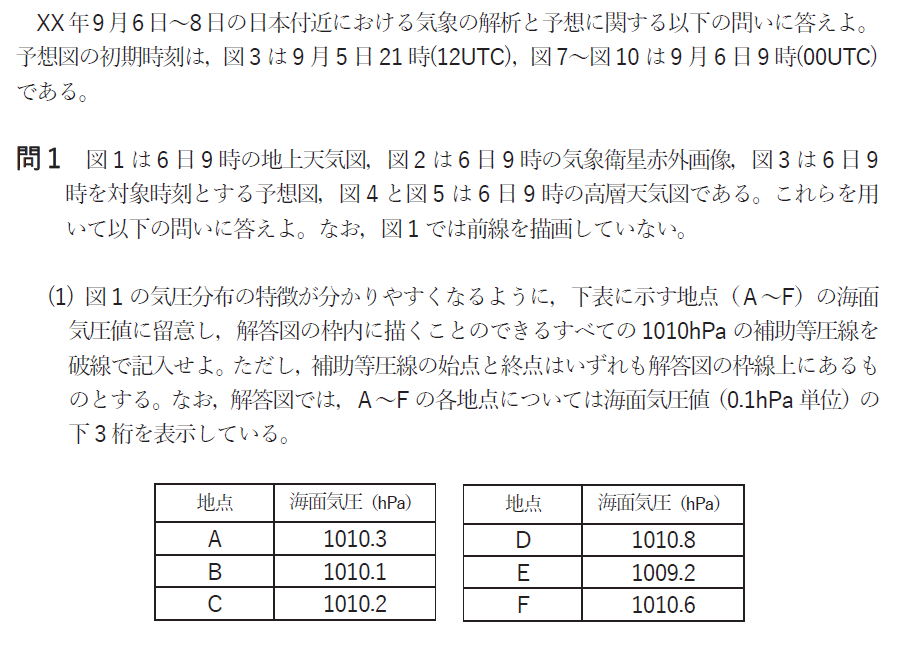

問1

気象業務支援センター

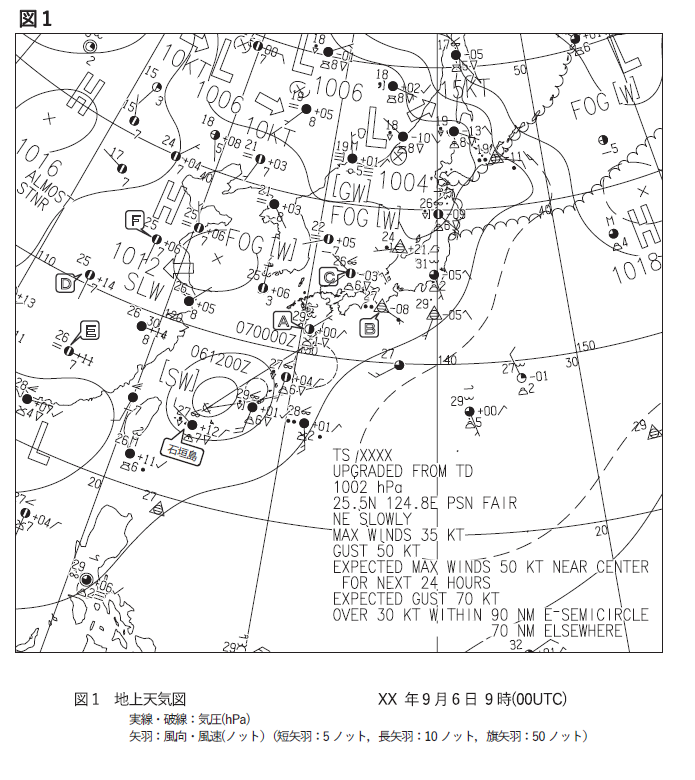

問1(1) 補助等圧線の作図

早速、問1の(1)から問題を解いていきましょう。

気象業務支援センター

今回はいきなり作図の問題が出題されていますね。

えっ!と動揺された方もおられるのではないでしょうか。

穴埋め問題かと思って臨むと、このようなイレギュラーなパターンの問題が出たとき焦って時間がかかってしまうので、出題方法は複数あるということは覚えておくようにしましょう。

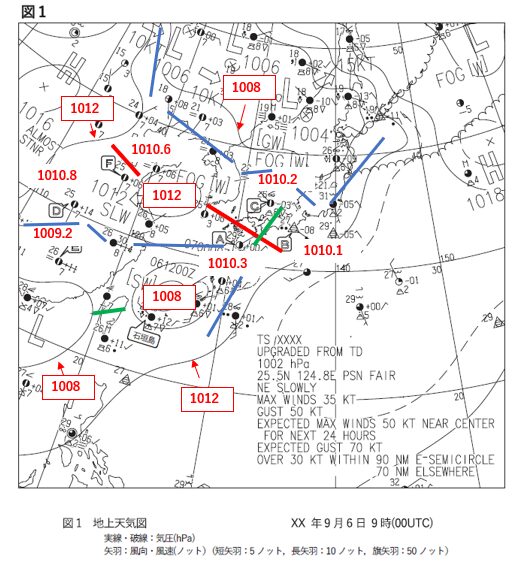

さて、今回の問題では1010hPaの補助等圧線を解析してくわけですが、まず解析する付近の気圧を確認しておく必要があります。

図1の地上天気図に追記してみました。

問題文には補助等圧線は何本という指定はなく、枠線まで伸びるということのみが条件としてあります。

1010hPaが通りそうな箇所は1012hPaと1008hPaの間であることはわかると思いますので、実際に1010hPaが通りそうな箇所に直線を引いてみてください。

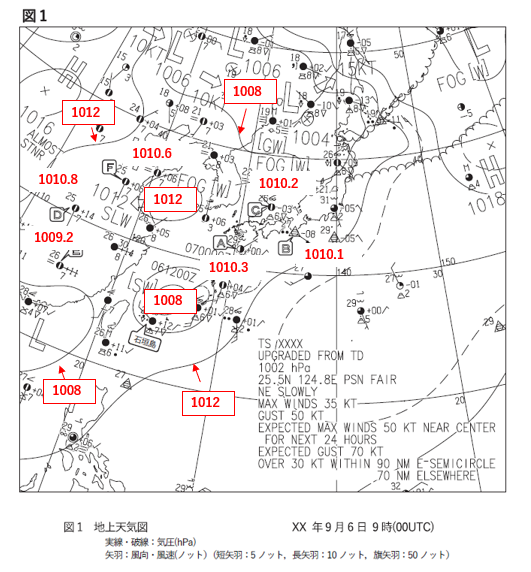

気象業務支援センター

いかがでしょうか。

概ね青実線のように記載できたのではないかと思います。

なお、赤実線は気圧の尾根、緑実線は気圧の谷を示しています。

補助等圧線はそれ自体が、谷や山になってはいけないルールがありますので、この箇所には補助線を引くことができません。

例えば1012hPaと1012hPaの間に1010hPaを引くと補助線自体が谷になってしまいますよね。

そのように引くと間違いとなります。

このルールに注意してあとは滑らかにつなげは解答のようになるはずです。

気象業務支援センター

問1(2) 先島諸島近海の台風

問1の(2)です。

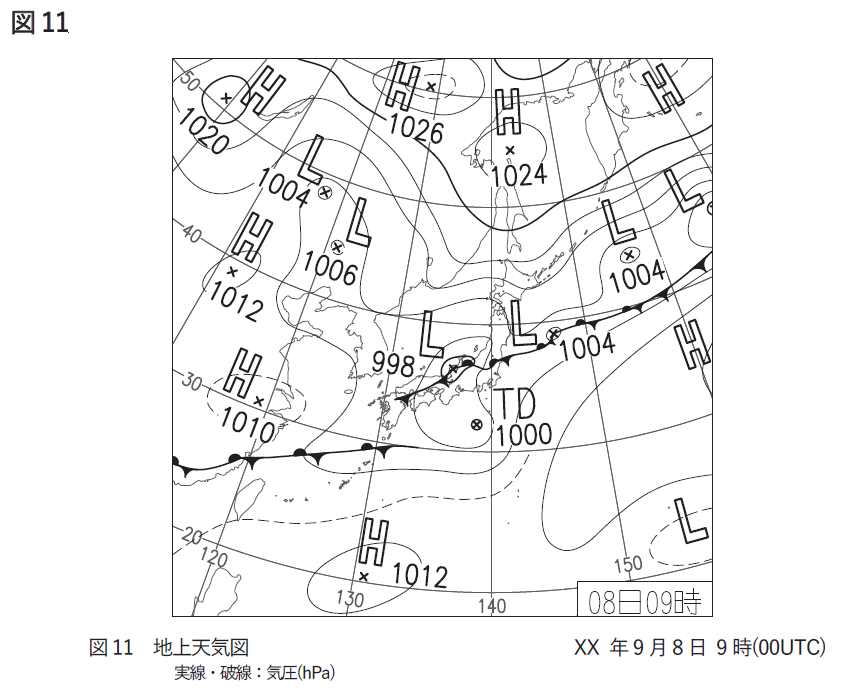

図1の記事欄を見ながら問題を解いていきましょう。

気象業務支援センター

先島諸島近海にあった熱帯擾乱は6日9時に①熱帯低気圧から台風に変わっています。

TDは熱帯低気圧ですね。

台風は石垣島の②北北東およそ140kmの海上にあり、③北東へゆっくり進んでいます。

中心の位置はFAIR。

つまり④ほぼ正確です。

中心の気圧は⑤1002hPa、最大風速は⑥35ノットであり、⑦24時間以内に中心付近の最大風速が⑧50ノットに達すると予想されています。

この台風には「SW」の海上⑨暴風警報が発表されていることもわかります。

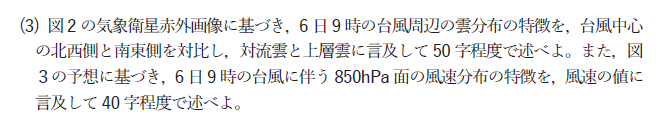

問1(3) 気象衛星画像

問1の(2)です。

気象業務支援センター

台風周辺の雲分布と風の特徴について読み取ります。

図の左は赤外画像、右は850hPa天気図を並べており、低気圧中心位置を青×で記入しています。

まず雲分布の特徴から見ていきましょう。

問題には北西側と南東側を対比すること、そして対流雲と上層雲について言及することとありますのでこれらの情報は答えに含める必要があります。

まず、赤外画像から中心の南東側は北西側にくらべ発達した雲頂高度の高い雲に覆われていることがわかりますね。

そして南に雲域が広がっていることから、上層雲が風に流され広がっていることが推測できます。

これらをまとめると、「北西側は雲が少なく、南東側に発達した対流雲があり、その上部から吹き出した上層雲が南に広がっている。」となります。

「上部から吹き出した上層雲」という表現は覚えてないとまずでてこないのでこの機会に暗記しておくことをおすすめします。

【テンプレ暗記用】気象予報士実技試験の記述解答を全部丸暗記帳!(過去10年分以上)

次に風についてです。

雲分布と同様に北西側と南東側で対比してみましょう。

北西側では風が弱く、南東側では相対的に風が強いことがわかりますね。

問題文から風速の値に言及する必要がありますので、天気図を見ると、北西側では最大15ノット、南東側では最大40ノットであることも確認できます。

風分布の特徴をまとめると「南東側で相対的に強く、最大40ノットに達するが、北西側は15ノットで弱い。」となります。

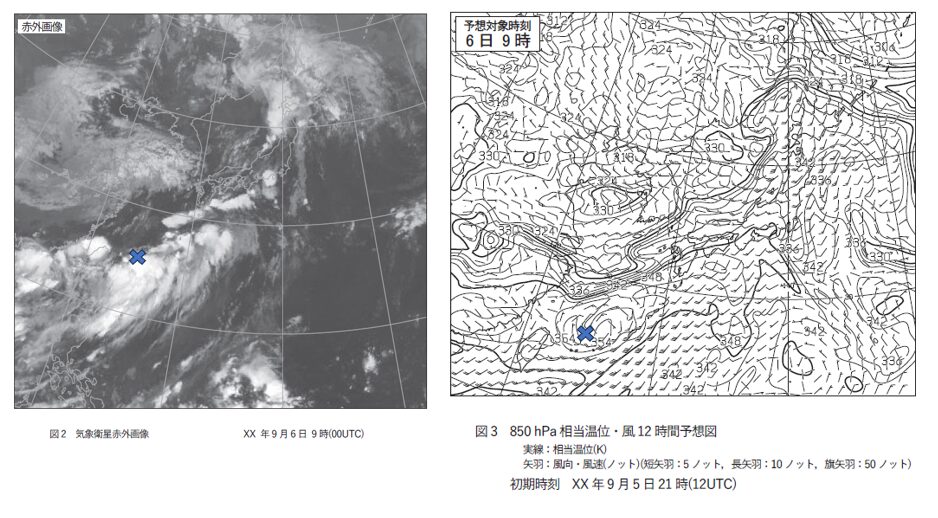

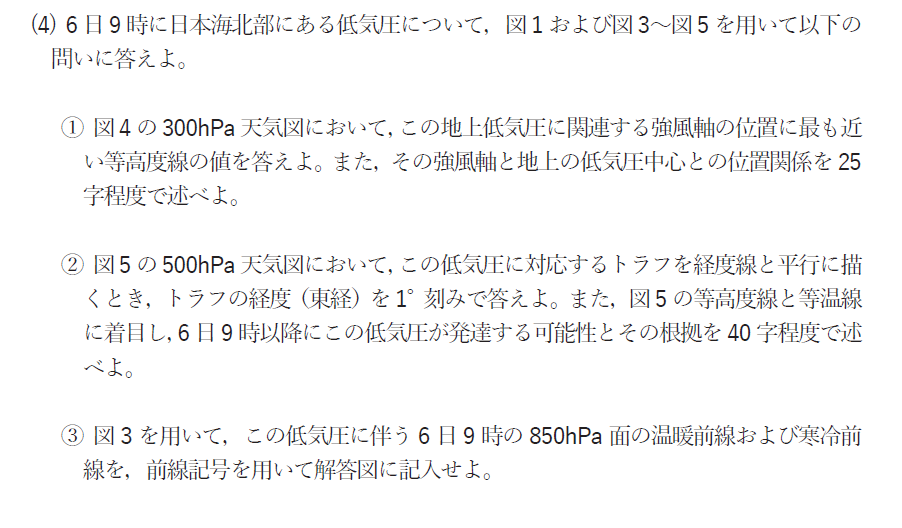

問1(4) 日本海北部にある低気圧

問1の(4)です。

気象業務支援センター

問1の(4)の①です。

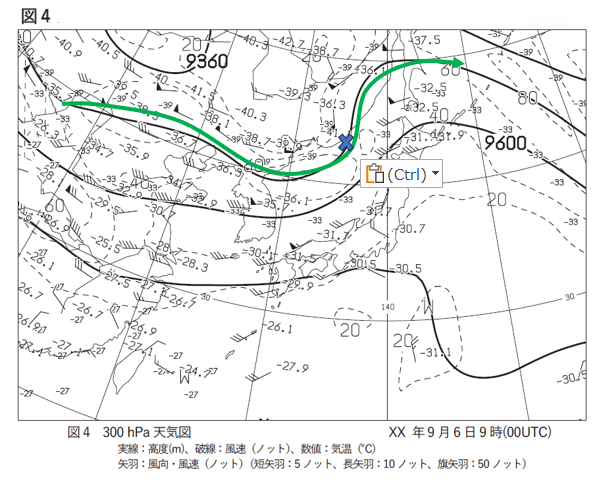

地上低気圧に関連する強風軸の位置に最も近い等高度線を読み取ります。

気象業務支援センター

強風軸の解析には強風域や風速の大きい矢羽根の位置を参考にします。

今回の問題であれば概ね緑線に沿う方向となっていると考えられますね。

等高度線は120m毎にひかれていますので、答えは9480m。

また日本海北部にある低気圧の位置も追記してみましたが、ちょうど真上に強風軸が位置しています。

位置関係は「強風軸は地上の低気圧中心の真上を通っている。」です。

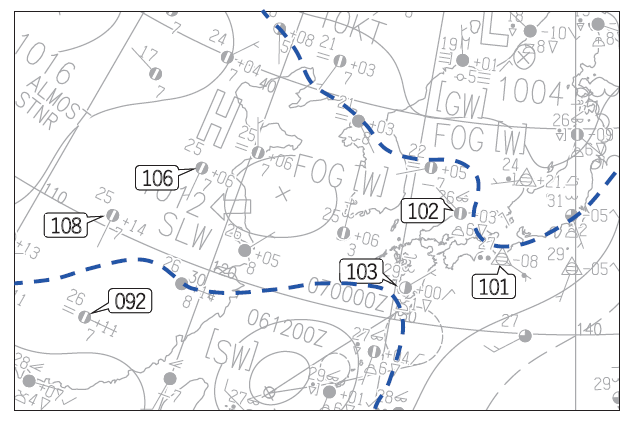

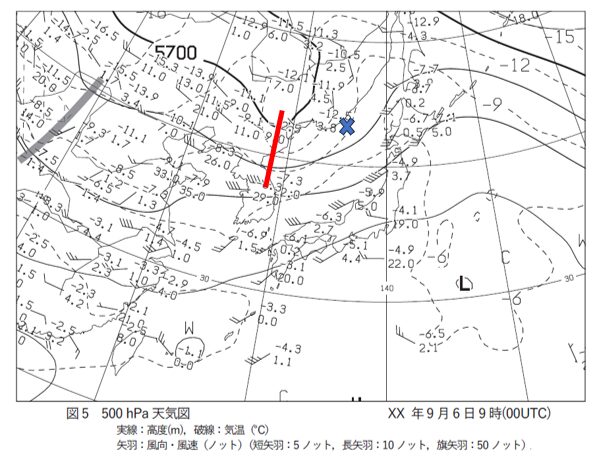

問1の(4)の②です。

日本海北部にある低気圧に対応するトラフについてです。

気象業務支援センター

対応するトラフというのは経度で約10°分以内くらいが目安です。

経度線に平行で曲率が大きいところで考えると、赤実線がトラフに該当しそうですよね。

トラフの経度は129(128)°となります。

次に低気圧の発達について。

このトラフの東をよく見てみると、「C」の文字を確認することができます。

これはサーマルトラフという相対的に気温の低い気温の谷を意味しています。

通常地上低気圧が発達する場合であれば、トラフの東に暖気、西に寒気があるという位置関係が必要になりますが、今回であれば西に暖気移流も見られ逆になっていますよね。

つまり、低気圧が発達する可能性は低いということが考えられます。

まとめると「寒気がトラフに先行し、トラフの西側には寒気がないため、発達する可能性は低い。」となります。

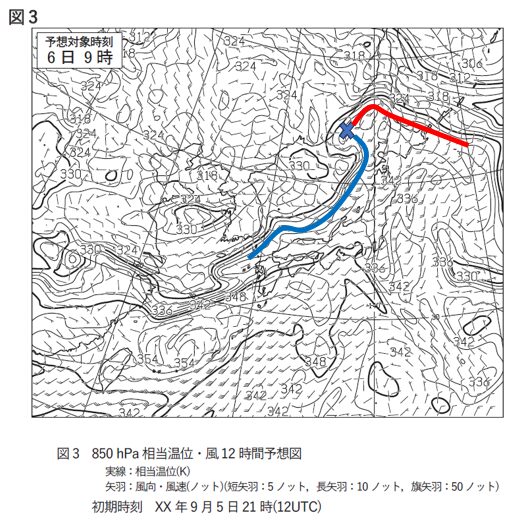

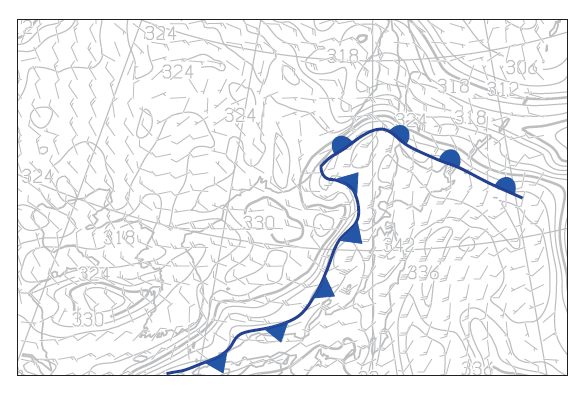

問1の(4)の③です。

前線解析ですね。

問題文から温暖前線と寒冷前線のみを解析します。

一方で枠線まで伸ばすといったことに言及していないので注意が必要です。

気象業務支援センター

前線は850hPa天気図での等相当温位線の南縁に沿うように線を引いていきます。

今回であれば336Kの相当温位。

まずは等相当温位線にそって線をひいてみましょう。

注意すべきは温暖前線がどこまで伸びるかです。

前線の端は温度移流が明瞭化かどうかで判断していきましょう。

ちょうど赤線の端で暖気移流が不明瞭になっていることがわかりますよね。

これらを考慮すれば解答のように前線を引くことができます。

気象業務支援センター

問2

気象業務支援センター

問2(1) 500hPa面のトラフ

問1の(4)です。

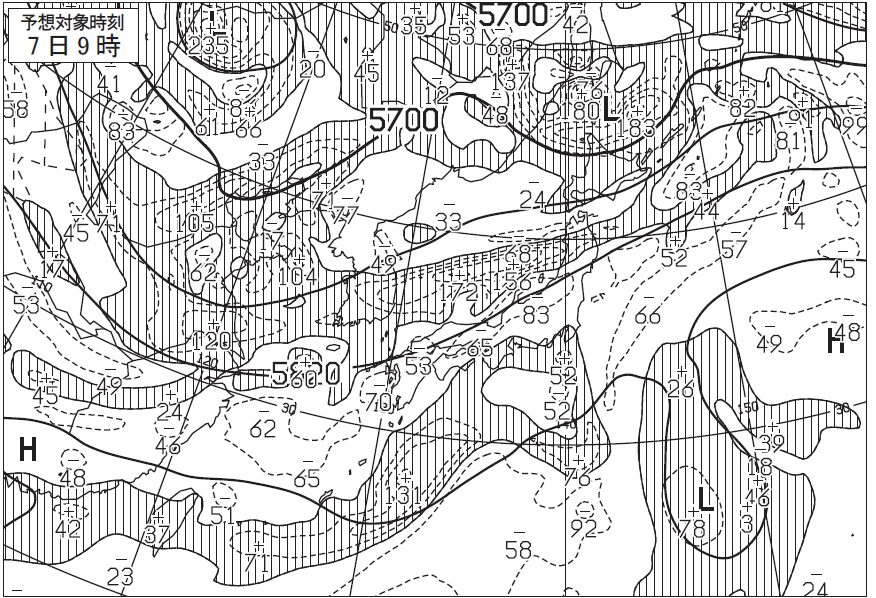

初期時刻からのトラフの移動を確認してみましょう。

等高度線の曲率、渦度に着目しトラフを解析すると、24時間後、48時間後の位置はおよそ図のような赤実線で表すことができます。

あとは、5760mとの交点の経度を読み取れば答えを導くことができます。

24時間後は東経120(119)°、48時間後は東経133(134)°です。

問2(2) 台風の予想

問2の(2)です。

気象業務支援センター

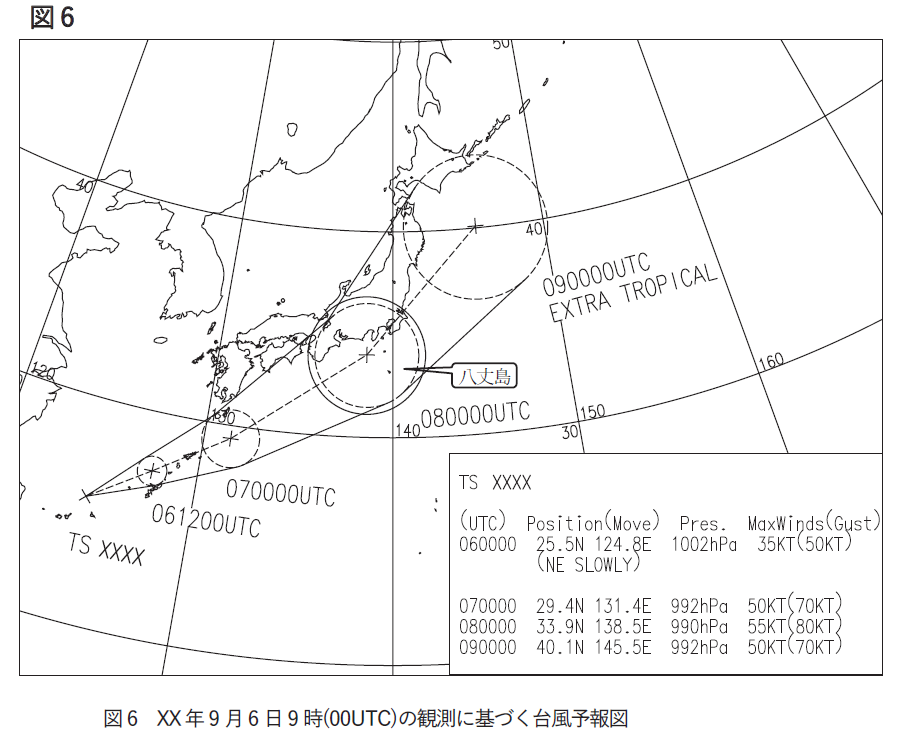

問2の(2)の①です。

まず台風予想図を見てみます。

気象業務支援センター

予報円は初期時刻、12時間後、24時間後、48時間後、72時間後で示してあります。

台風が予報円の中心を進む場合、24時間後では移動距離は(a)420海里、平均の移動の速さは(b)18(17)ノットと予想されます。

移動距離は実際に自分で定規で測って確認してみてくださいね。

台風はその後勢力を強め48時間後には、中心気圧(c)990hPa、最大風速(d)55ノットとなり、八丈島の北西およそ80海里の海上を中心とする半径(e)150海里の円内に進む見込みです。

実線の円で示される(f)暴風警戒域の半径は(g)175海里であり、暴風警戒域から予報円の半径を引いた台風の中心から半径(h)25海里以内では風速が50ノットに達する見込み。

この台風は72時間後には三陸沖にすすみ、(i)温帯低気圧に変わる予想です。

問2の(2)の②です。

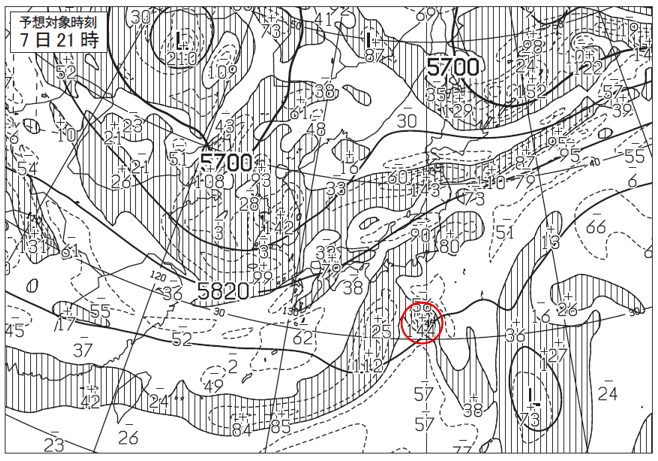

この問題では正渦度極大値と台風から見た方角、そして8日9時での緯度経度を読み取ります。

まず正渦度極大値から。

気象業務支援センター

24時間後の台風は鹿児島の南に予想されていました。

この付近での正渦度極大値を探すと+131×10-6/sを確認することができますね。

またその極大値は台風中心の南南東。

気象業務支援センター

また48時間後になると、渦度極大値は移動し、台風の進路に沿って推定すると赤丸の極大値であると判断できます。

よって、正渦度極大値は+131×10-6/s、方角は南南東、8日9時での極大値の緯度経度は北緯33(32)°、東経140°となります。

問2の(2)の③です。

この問題に関連する図を確認してみましょう。

気象業務支援センター

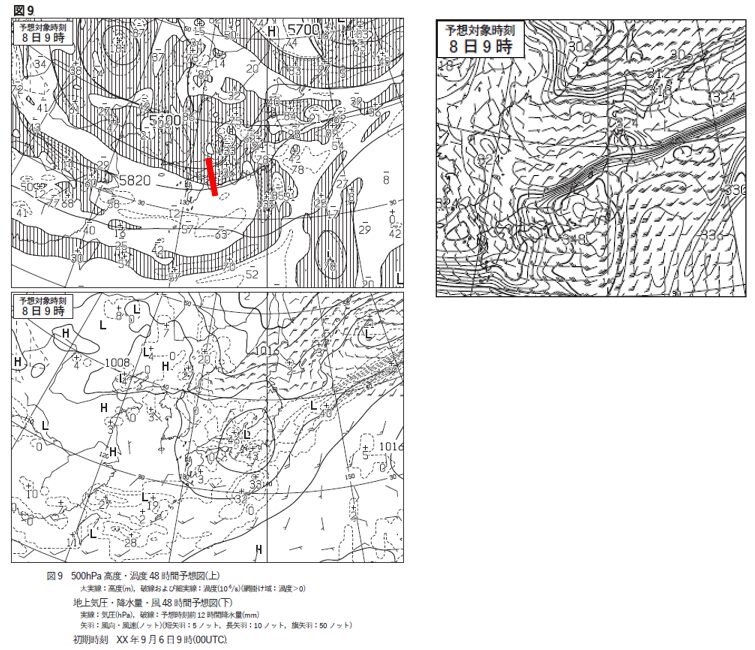

左上が48時間後の500hPa天気図、左下が地上天気図、右上が850hPa天気図になります。

まず低気圧Lの場所は富山県付近であることが地上天気図からわかりますね。

850hPa天気図を見ると、この低気圧付近には風の循環があり、等相当温位線の南縁がこの循環を通っています。

つまり、循環中心から東北東に向けて温暖前線が、西南西に向けて寒冷前線が伸びていることが予想されます。

500hPa天気図を見ると赤実線のトラフも低気圧中心に迫ってきており、これは温帯低気圧となっていることが判断できます。

よってこれらをまとめると、「850hPa面では等相当温位線の集中帯の南縁が風の循環中心を通り、すぐ西に500hPa面のトラフが迫り、温帯低気圧の特徴を備える。」となります。

問2の(2)の④です。

①の問題で確認した台風予想図と地上天気図でLで示された低気圧の違いを確認します。

進路については比較してみると明らかに予想図の方が数値予報より南に予想していますよね。

答えは「数値予報より南側の経路を予想している」となります。

次に中心気圧と盛衰について。

台風予想図では初期時刻1002hPaから992hPaで48時間で-10hPa、数値予報では1002hPaから1000hPaで-2hPaなので予想図の方が数値予報より中心気圧が下がりより発達すると予想しています。

解答文字数は30字と数値を記載するには少ないため、具体的数値は記載せずまとめると、「数値予報より中心気圧が深まりより発達すると予想している。」となります。

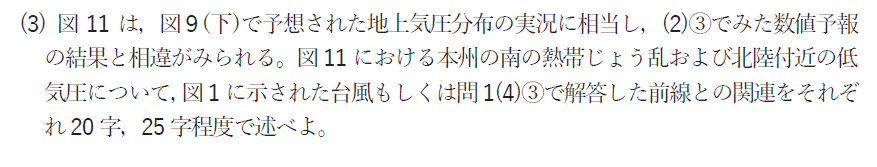

問2(3) 熱帯擾乱と北陸付近の低気圧

問2の(3)です。

気象業務支援センター

本州の南の熱帯擾乱および北陸付近の低気圧について考えます。

この図は48時間後の実況図、つまり8日9時の実際の気圧配置です。

この実況図と48時間後の数値予報の天気図を見比べながら問題を解いていきます。

まず熱帯擾乱の推移について考えてみましょう。

もともと石垣島付近にあった台風は、24時間後では鹿児島の南、48時間後では八丈島付近に予想されていましたね。

台風に関連する渦度極大値も24時間後では+131×10-6/s、48時間後では+135×10-6/sと移動にそって解析することができます。

つまり、48時間後のTDはもともと石垣島にあった台風が勢力を弱め移動してきたものと判断できます。

次に北陸付近の低気圧についてです。

TDがもともと石垣島にあった台風であるとすると、この北陸付近の低気圧は新たに発生したものと考えるのが自然です。

初期時刻の台風が分裂して温帯低気圧になることは一般的にはありえませんしね。

この低気圧は富山県に予想されていたLとも距離がちかく、気圧も大差がないことから、前線上に発生した低気圧であることでまちがいないでしょう。

よってまとめると熱帯擾乱は「台風が弱まり、本州の南へ進んだ。」、北陸付近の低気圧は「本州の日本海側の前線上に低気圧が発生した。」となります。

問3

気象業務支援センター

問3(1) 気象要素の時系列

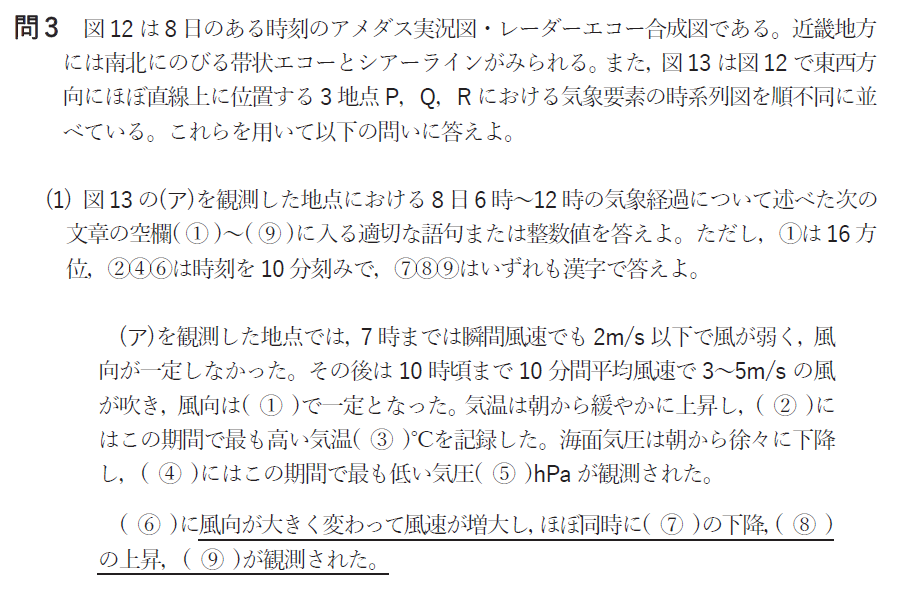

問3の(1)です。

気象業務支援センター

気象要素の時系列を確認してみます。

(ア)を観測した地点では10時ごろまで平均風速で3~5mの風が吹き、風向は①南東で一定となっていますね。

気温は朝から穏やかに上昇し、②9時40分にはこの期間で最も高い気温③31℃を記録しました。

海面気圧は朝から徐々に下降し、④10時00分にはこの期間で最も低い気圧は⑤999hPa。

⑥10時20分に風向が大きく変化し、ほぼ同時に⑦気温の下降、⑧海面気圧の上昇、⑨降水が観測されています。

問3(2) シアーライン

問3の(2)です。

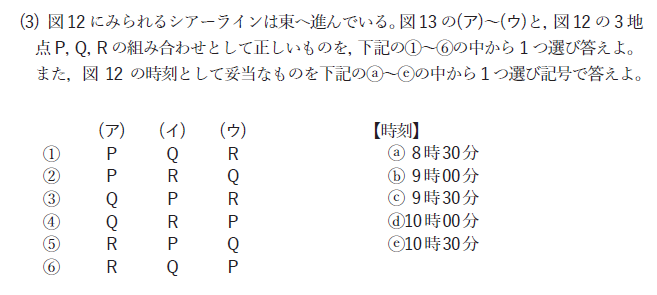

気象業務支援センター

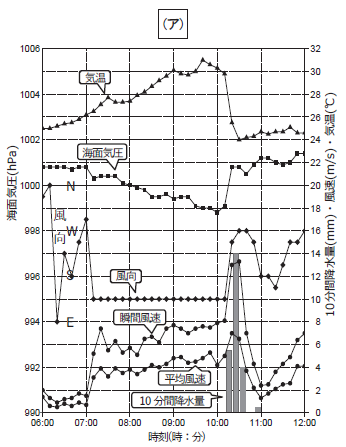

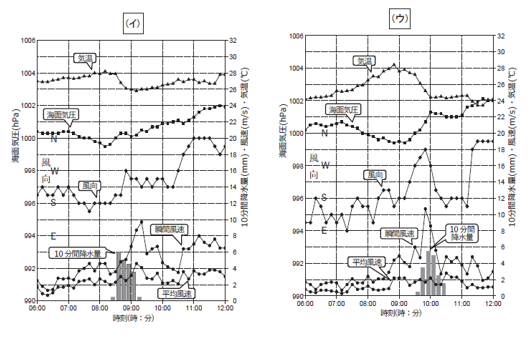

シアーラインの通過時刻を答えます。

気象業務支援センター

シアーライン通過の特徴は風向が大きく変わって風速が増大し、気温の下降、海面気圧の上昇、降水が確認できることでした。

この特徴を確認できる時間を探せばいいんですね。

答えは(イ)は8時50分、(ウ)は9時20分(9時30分)となります。

問3(3) シアーラインの時刻

問3の(3)です。

気象業務支援センター

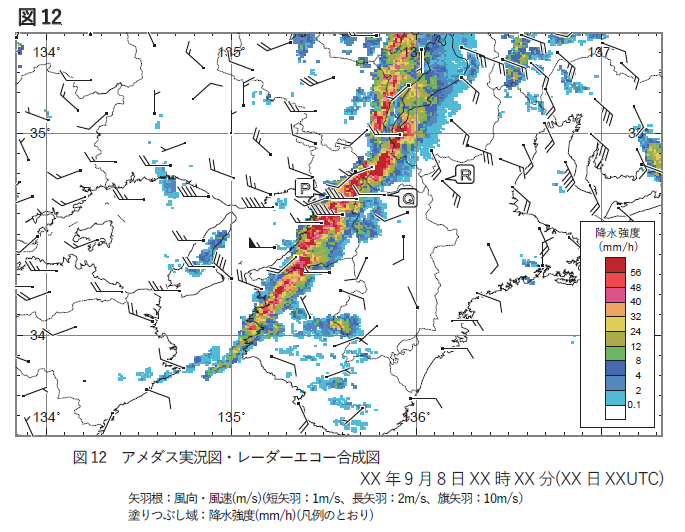

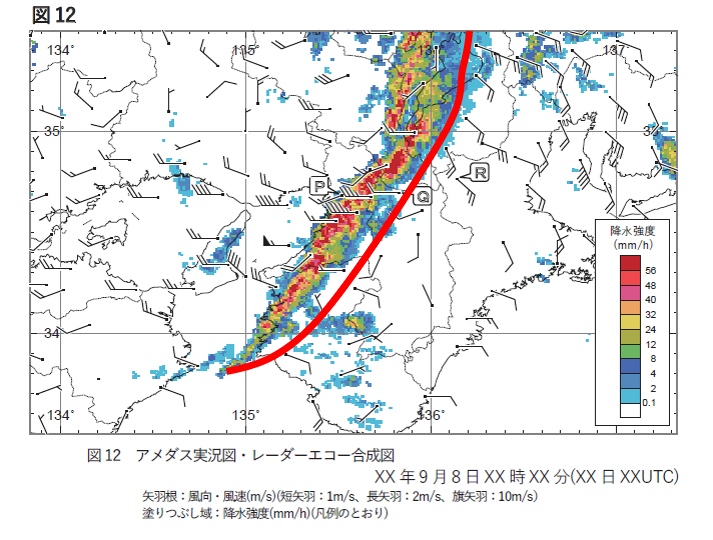

シアーラインは東に進んでいます。

気象業務支援センター

東に進んでいるということはP、Q、Rの順で通過していくことになりますね。

先ほどの問題からシアーラインの通過時刻が早い順に、(イ)、(ウ)、(ア)でした。

ちなみにシアーラインは風向が大きく変化しているところ。

図12ではQのやや東に位置すると考えられます。

Qの通過時刻が9時20分で、このわずかに東に位置しているということは、図12の時刻は9時30分付近であることが推測できますね。

解答から正しい番号を探すと、組み合わせは⑤、時刻は(c)となります。

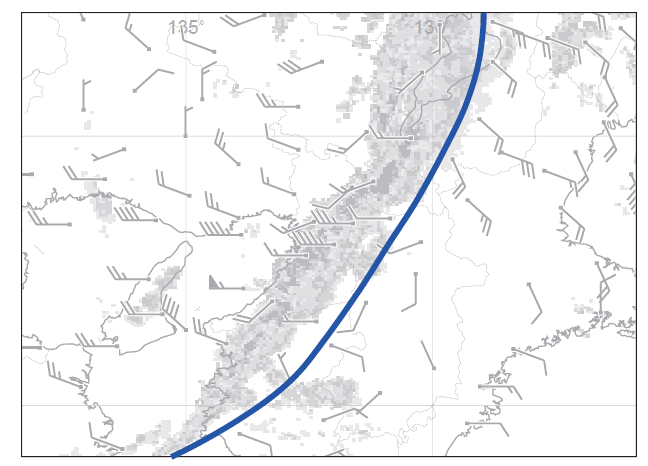

問3(4) シアーラインの作図

問3の(4)です。

気象業務支援センター

シアーラインの作図問題です。

気象業務支援センター

シアーライン通過に伴う気象要素としては風向が大きく変わって風速が増大し、降水が確認できることでした。

このうち最も着目すべき特徴は風向の変化です。

西風が南東風に変化している境界に着目することになりますね。

また時系列図ではシアーライン通過とほぼ同時刻に降水が確認されることから、降水域の東縁、つまり赤実線がほぼそれに該当すると考えられます。

風向の変化に気を付けながら地点Qの東側を滑らかに引くと解答のようになります。

また、エコーに対する位置としては「シアーラインは帯状エコーの東縁にある。」となります。

この「帯状エコーの東縁」という表現もまるごと覚えておくようにしましょう。

気象業務支援センター

まとめ

皆さんお疲れさまでした!

作図にはじまり、作図に終わるという、斬新な問題構成でしたね。

受験者を動揺させるような問題構成でしたが、慌てず一つ一つ解いていくことが、点数の差をつけるポイントになってくるかと思います。

作図は時間がかかるので一旦飛ばして解ける問題をといていくというのも、有効な手段かとも思います。

問題を見たときに素早く判断ができるよう繰り返し過去問を解きながら、自分の解きやすいやり方を極めていきましょう。

【5分で読める!】気象予報士実技試験の突破のカギは時間配分にあり!完全完答のコツをご紹介!

最後までお読みいただきありがとうございます!

このブログは私の経験もふまえ、独学で勉強していく方の「悩みを少しでも減らしたい」という思いを解消すべく、全て手作業で時間をかけ作成しております。

少しでも役に立った、今後も継続してほしい、また読みたいと感じられる方がおられましたら是非codocから投げ銭という形で応援してください!

あなたの応援が次のコンテンツを生み出す力になっています。