【保存版】気象予報士は本当に稼げる!?資格の価値とおすすめ就職先10選!

問1

気象業務支援センター

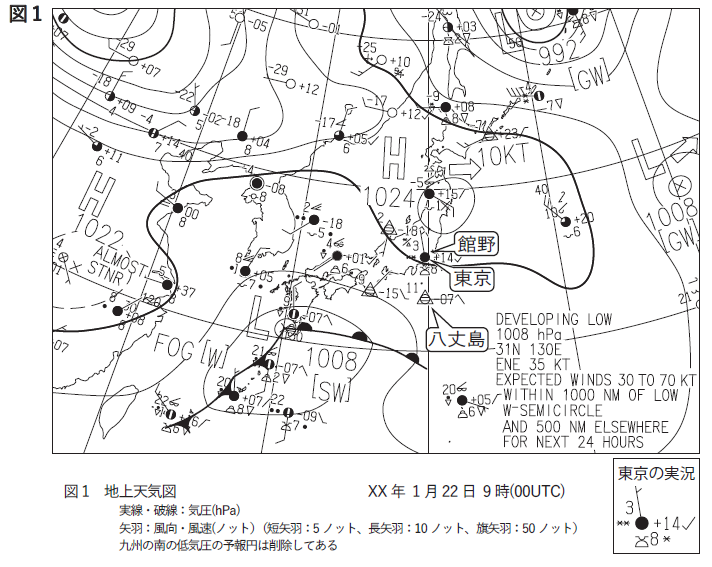

問1(1) 地上天気図

問1の(1)から問題を解いていきましょう。

まず、地上天気図を見ます。

気象業務支援センター

九州の南には発達中の1008hPaの低気圧があり、①35ノットの速さで東北東へ進んでいます。

そして、東北地方には1024hPaの高気圧があり、②東に進んでいます。

九州の南の低気圧に対してはFOGの③海上濃霧警報が発表されており、この海域では視程が④0.3海里以下になっているか、今後⑥24時間以内になると予想されています。

海上濃霧警報の発表基準はよく出題されるので覚えておくようにしましょう。

気象業務支援センター

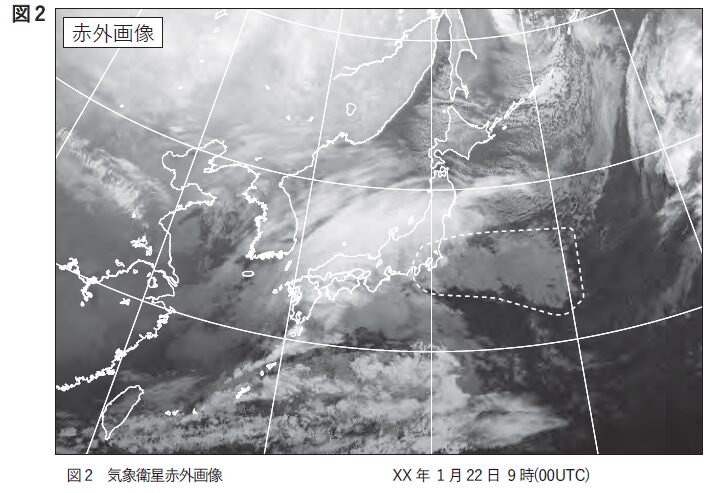

次に、赤外画像をみてみると九州付近から日本にかけて、⑦バルジ状をした雲頂高度の⑧高い雲域があり、この低気圧が発達期にあることを示しています。

図1の東京の実況図をみると、全雲量は8分の8で下層雲の雲量は8分の⑨8、気温は3℃、天気は⑩弱い雪ですね。

気象業務支援センター

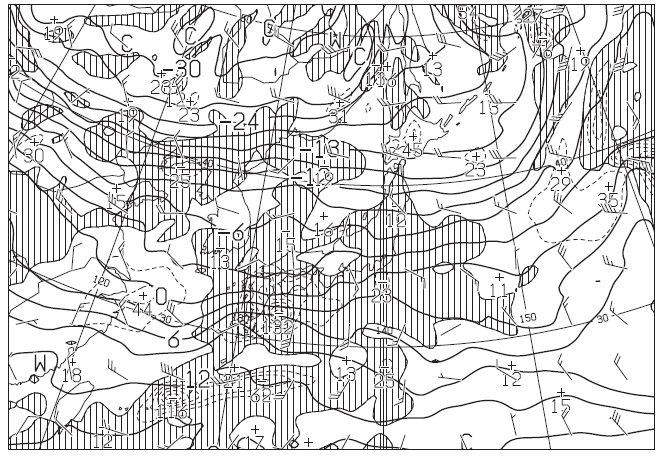

850hPaでの等温線を見ると、地上の温暖前線、寒冷前線はそれぞれ、⑪6℃と9℃~12℃の等温線に対応していることがわかります。

温暖前線では地上の位置から緯度で約2度程度北上させたところが前線位置になります。

問1の(1)終了です。

次に進みましょう。

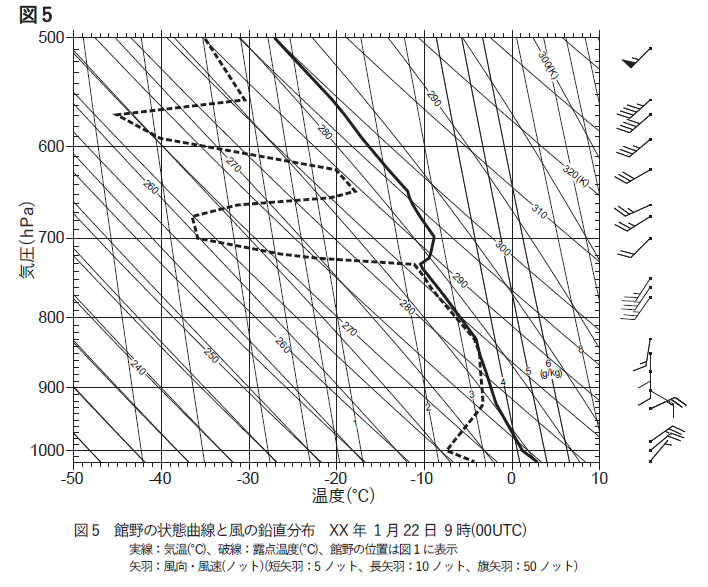

問1(2) 関東の雲域

問1の(2)です。

気象業務支援センター

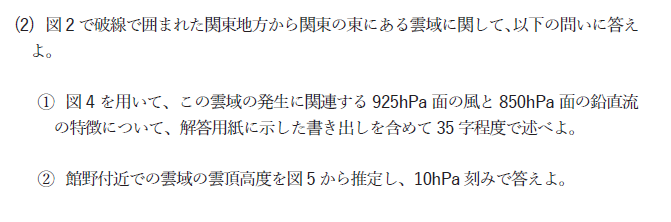

問1の(2)の①では関東地方東にある雲域の風と鉛直流の特徴を考えます。

気象業務支援センター

まず925hPa天気図での風についてみていきましょう。

図2の関東の東の点線で囲まれる範囲と同じところを見てみると、概ね北東の風と、東南東の風が収束していることがわかります。

風速は北東の風の方が相対的に強いことも読み取れます。

次に鉛直流についてですが、着色されている範囲が大部分を占めていますので、上昇流域であることがわかります。

解答の始まりに注意して、まとめると答えは「雲域付近では、北東の風と東南東の風が収束し、上昇流となっている。」となります。

解答字数が多ければ風速についても言及してもよいと思いますが、単に風の特徴と問われている場合は収束の情報を優先し記載するのが一般的です。

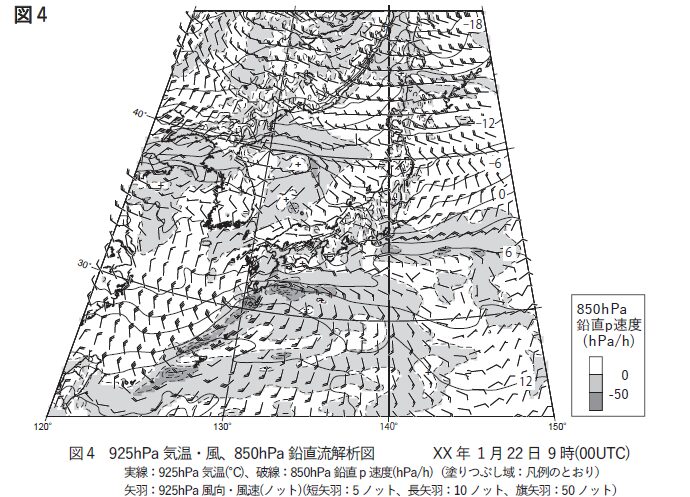

問1の(2)の②です。

この雲域の雲頂高度を読み取ります。

気象業務支援センター

このエマグラムにある館野の状態曲線を見ると雲頂高度は一瞬でわかります。

露点温度と気温が離れているところが明確にわかりますね。

それより上空は乾燥していることを示していますので雲はできません。

露点温度と気温が近く湿数が小さい上端の気圧を正確に読み取ると730hPaが雲頂高度の答えになります。

この状態曲線は典型的な沈降性逆転層の特徴を有しています。

問1(3) 東京上空の気象状況

問1の(3)です。

気象業務支援センター

問1の(3)の①では東京上空での高度と湿数を読み取ります。

気象状態は館野と同じなので、先ほど見た状態曲線と同じもので考えます。

気象業務支援センター

まず気温が0℃の高度ですが、0℃の位置が上空の気温と交差している点を確認します。

10hPa刻みで解答する必要があるので慎重に気圧を読み取りましょう。

高度は970hPaとなります。

次に、湿数ですが、この気圧での気温と露点温度差です。

露点温度が正しく読み取れば答えにたどり着きますね。

湿数は6℃が正解です。

問1の(3)の②です。

最初に地上天気図の中で東京の実況図での天気は弱い雪でしたね。

その時の気温は3℃ですが、雪となっています。

状態曲線を見ると、地上は3℃なのですが、0℃は970hPaの位置で0℃以上の層は薄いことがわかります。

さらに地上では湿数も大きく乾燥しています。

雪になる特徴は温度と湿度が大きく関係しています。

【5分で読める!】雪とは何か?仕組み・発生メカニズムを図解でわかりやすく解説!

これらをまとめると答えは「東京上空では、気温が0℃以上の層が薄く、かつ乾燥している。」となります。

問1の(3)の①でなぜ0℃の高度や湿数を答えさせたのかはこの問題につながっているからなんですね。

このように気象予報士試験では前問が記述のヒントになっている場合も多くありますので、つながりを考えながら解いていくことも重要です。

問2

気象業務支援センター

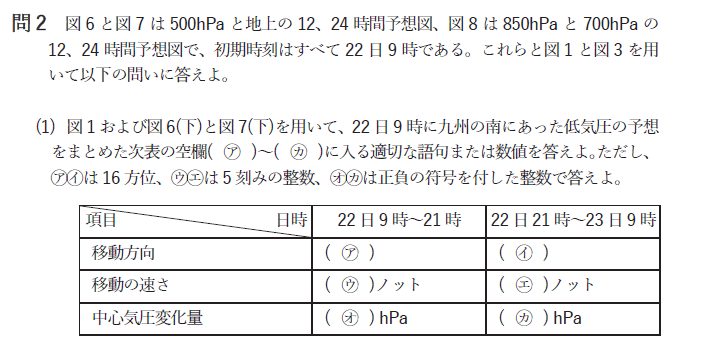

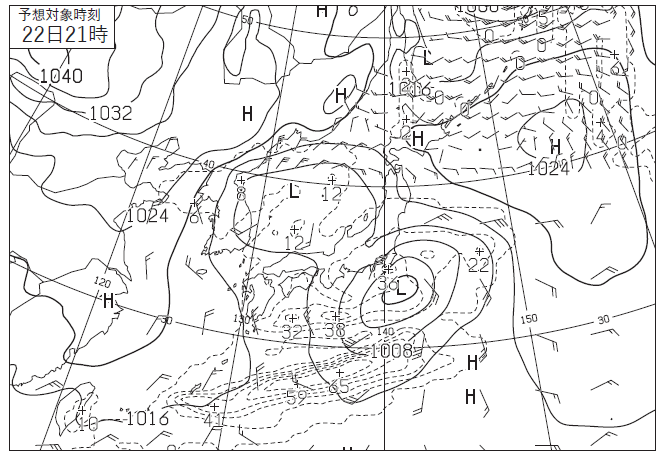

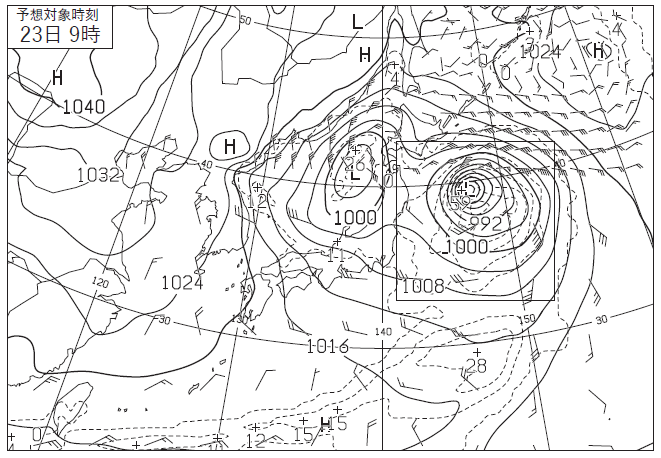

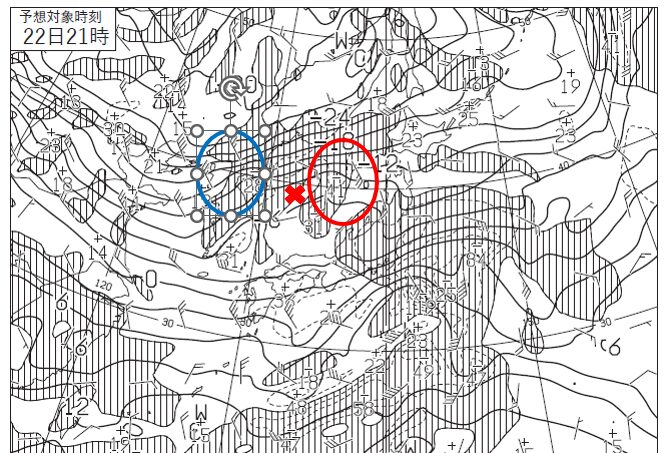

問2(1) 低気圧の予想情報

問2の(1)です。

九州の南にある低気圧の予想情報を表に数値でまとめていきます。

気象業務支援センター

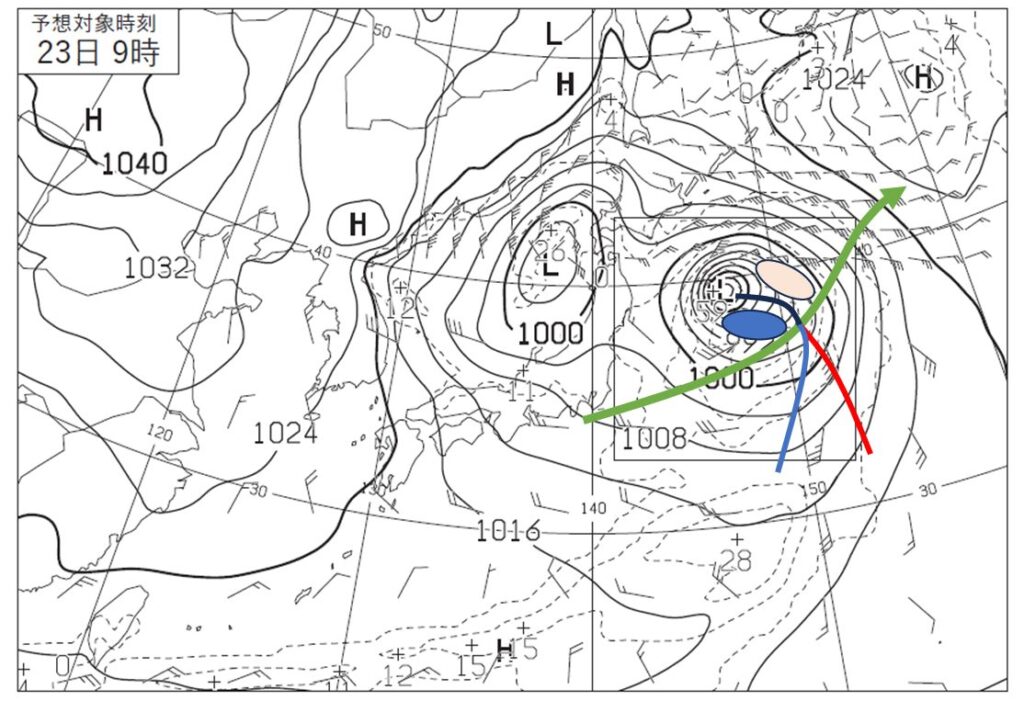

解答に必要な地上天気図を22日9時、21時、23日9時の順で並べています。

元々22日の9時にあった九州の南の低気圧は22日の21時には、関東沖、23日の9時には岩手の東の海上に移動していますね。

トレーシングペーパーにてそれぞれの低気圧中心を複写し重ねてみるとわかりやすいですが、移動方向は22日9時から21時では(ア)東北東、22日21時から23日9時では(イ)北東に移動しています。

移動の速さは定規で低気圧の移動距離を測り、12hで割ると答えを導くことができます。

移動距離は海里で計測すること、そして5ノット刻みで解答することに注意すれば、(ウ)50ノット、(ウ)40(35)ノットになります。

最後に中心気圧の変化量ですが、22日9時では1008hPaだった低気圧が、22日21時には1000hPa、23日9時には972hPaに変化していますので、22日9時から21時では(エ)-8hPa、22日21時から23日9時では(オ)-28hPaとなります。

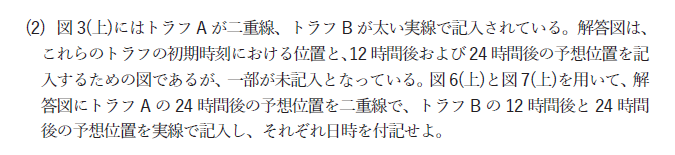

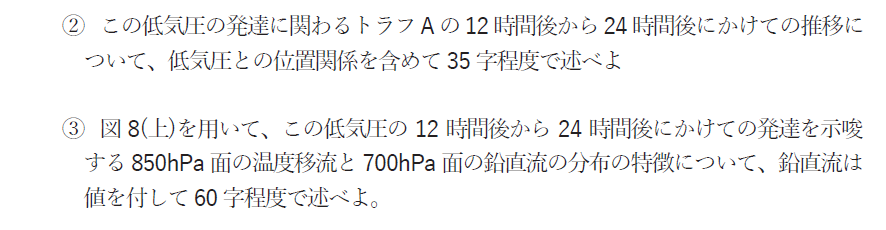

問2(2) トラフ解析

問2の(2)です。

気象業務支援センター

トラフ解析の問題ですね。

気象業務支援センター

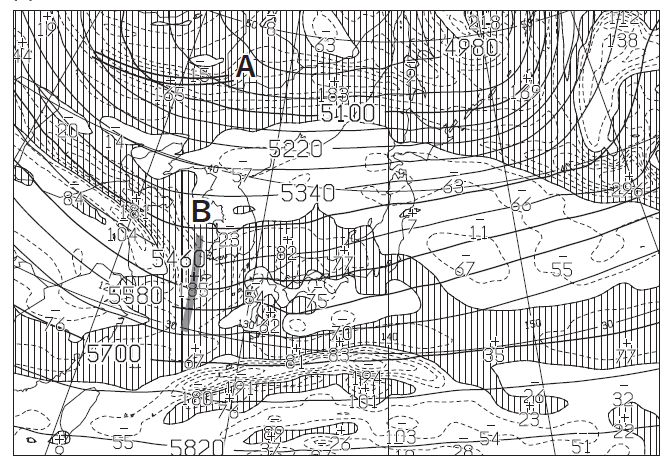

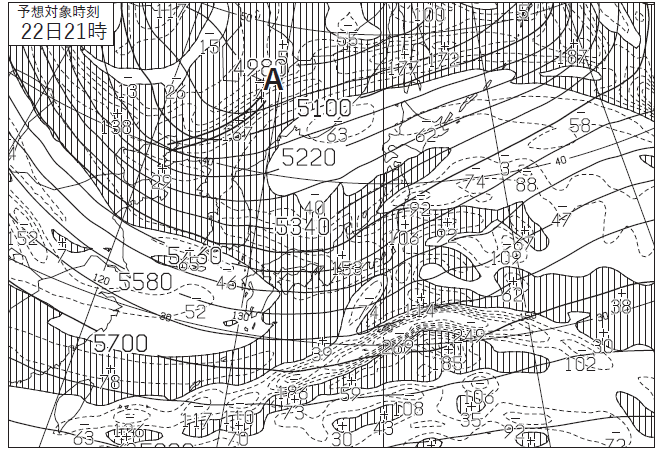

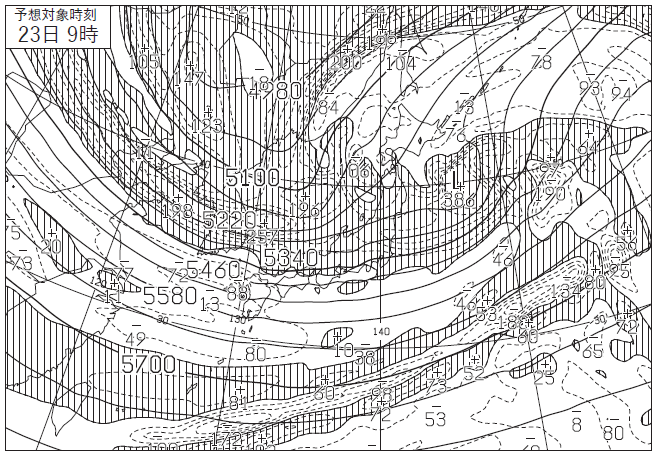

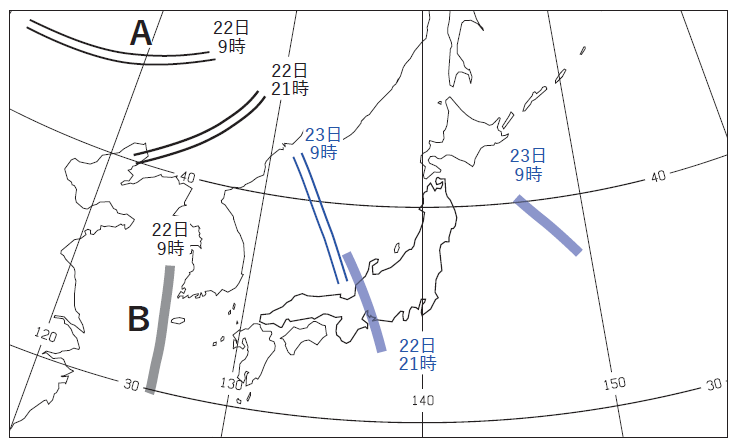

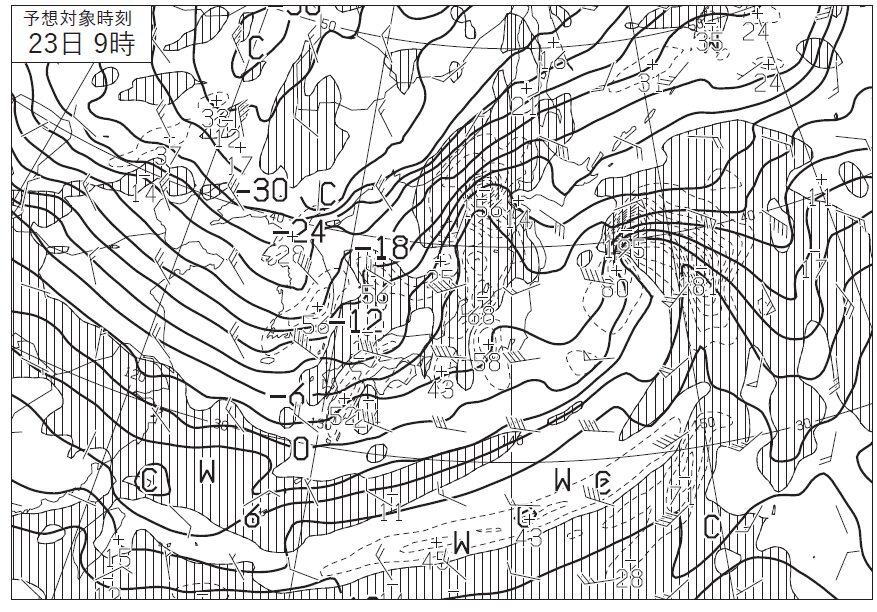

初期時刻である22日9時、22日21時、23日9時の500hPa天気図を並べています。

初期時刻にあるAの24時間後のトラフと、Bの12時間後、24時間後のトラフを解析していきます。

トラフ解析には渦度極大値と等高度線の曲率を確認していくことになります。

まずAから考えていきましょう。

Aのトラフの渦度の極値を見ると、22日9時が+165×10-6/s、22日21時が+167×10-6/sであることがわかります。

23日9時についても同じくらいの渦度がある地点を確認していくと日本海域に+196×10-6/sが確認できますね。

周辺ではこの渦度以外には近いものが確認できません。

またちょうど、等高度線の曲率の大きい箇所も沿海州付近から福井県沖にかけて伸びていることがわかります。

よってこの領域をつなげばAの24時間後のトラフとなります。

トラフBについても同様に12時間後、24時間後の位置を確認していくと、それぞれ中部地方付近、岩手県の東海上にトラフを推定することができます。

24時間後の渦度が大きくなっていますが、曲率のある箇所がそこしかありませんね。

これらを考慮すると解答の位置にトラフを解析することが可能です。

気象業務支援センター

問2(3) 前線解析

問2の(3)です。

気象業務支援センター

トラフ解析の次は前線解析です。

気象業務支援センター

前線解析を行うにあたってのヒントを地上天気図に記載しました。

これから説明する手順で考えると、解答に近い答えを導くことができますのでぜひ練習してコツを習得してみてくださいね。

まず、問題から解答する前線は枠線まで伸びているとありますので、低気圧に伴う温暖前線、寒冷前線は枠線まで伸ばす必要があります。

これを頭の片隅において、まずこの前線が閉塞しているのかそうでないのかを考えます。

一般的に上空の強風軸が地上低気圧の南側を通過していれば閉塞していると考えられています。

これは西から迫ってきたトラフが閉塞する最盛期には直立することが要因となっています。

【5分で読める!】温帯低気圧とは何か?仕組み・前線・天気の変化を図解でわかりやすく解説!

今回の場合は、低気圧中心の南側を緑矢印で示した強風軸が通っていますので閉塞していると考えて問題ないでしょう。

次に前線の位置を確認します。

前線の位置を推定するためには等相当温位集中帯や等温線集中帯を中心に判断していきますので850hPa天気図(気温、鉛直流、風向)を見ていきます。

前線を引く際にはまず、等温線集中帯の凸部に沿って線をひいてみてください。

そこは鉛直流も大きく温度傾度の大きい箇所に該当しますので前線がそのあたりを通っているという目安になります。

図では-195hPa/hや-181hPa/hと記載ある強い上昇流が確認できる箇所ですね。

そして温暖前線、寒冷前線とも等温線集中帯の南縁付近を通るように低気圧中心から線を引くと地上天気図の青や赤の線になります。

この伸ばした線と先ほどの強風軸の交点がおよその閉塞点になります。

ここまでくれば、あとはもう少し。

閉塞前線の型を確認します。

閉塞前線には温暖型閉塞前線と、寒冷型閉塞前線があり、前者は「入」のような形、後者は「人」のような形になります。

この形を決めるのは閉塞前線進行方向前後での温度差です。

後面の気温が前面にくらべ暖かい場合は温暖型閉塞前線、後面の気温が前面にくらべ冷たい場合は寒冷方閉塞前線となります。

850hPaの等温線から前線前後の気温を確認すると、前面は-3℃から3℃くらい、後面は0℃から6℃くらいで、個人的には若干後面の方が気温が高いように思いますので温暖型閉塞前線かなと考えます。

ただ、今回の場合は温度差がわかりにくいため、どちらの形でも正解になろうと思います。

これらを考慮して前線解析を行えば解答のような答えになります。

【図解付き!】気象予報士実技試験の作図問題を完全対策まとめ(前線解析・等圧線解析)

気象業務支援センター

問2(4) 日本海中部の低気圧

問2の(4)です。

気象業務支援センター

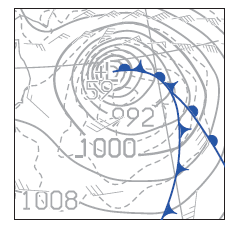

問2の(4)の①では日本海中部の低気圧のトラフとの位置関係を読み取ります。

気象業務支援センター

22日21時と23日9時の500hPa天気図に地上低気圧中心を×で追記してみました。

求めるのは青線の距離と低気圧中心からみたトラフの方向ですね。

緯度10度分は1100kmであることを考慮すると、12時間後は距離600(700)km、方向は北西、

24時間後は距離400(300)km、方向は南西となります。

問2の(4)の②です。

低気圧の発達の推移をトラフと関連付けて考える問題ですが、このような問題がでたときは、トラフが深まって西から接近する可能性があるんだな。ということはピンときてほしいです。

これがわかっていれば解答を書くのも時間短縮できますので覚えておくのはおすすめです。

実際に12時間後と24時間後のトラフを見てみると、時間がたつにつれ曲率が大きくなりトラフが深まっていることがわかりますね。

また西から南東に進みながら近づいたトラフは24時間後には低気圧中心にかなり近くまで接近していることもわかります。

よって答えは「トラフAは、深まりながら南東進し、低気圧の西側から低気圧に接近する。」となります。

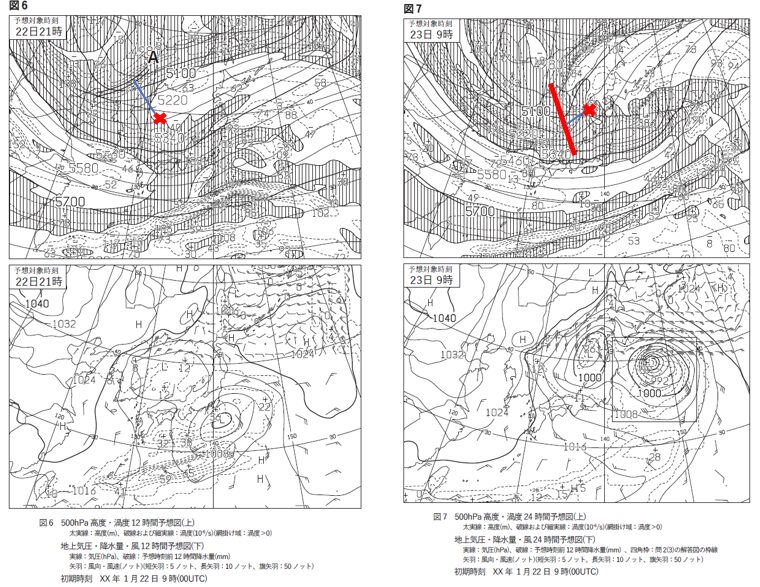

問2の(4)の③です。

日本海中部の低気圧は24時間後に急速に発達する予想ですが、その予兆を12時間後の天気図から読みとります。

気象業務支援センター

ポイントは問題にも記載してある850hPaでの温度移流と、700hPa面での鉛直流の分布です。

低気圧が発達する条件の中には進行方向前面で暖気移流と上昇流、後面で寒気移流と下降流があることが挙げられます。

それを確認していけばよいんですね。

まず850hPaに地上低気圧中心を記載しています。

その前面である東の赤丸の風向を見ると、南寄りの風が確認でき、暖気が寒気側へ流れていることがわかります。

これは暖気移流があるということですね。

また上昇流の極値は-41hPa/hを読み取ることができます。

次に後面を見てみましょう。

低気圧中心の西側で青丸で囲ったあたりを見ると、北寄りの風が吹いており、寒気が暖気側に流れていますので寒気移流となっていることがわかります。

これらをまとめると、「低気圧の東側で暖気移流、西側で寒気移流が予想され、低気圧の東側では最大で-41hPa/hの上昇流が予想されている。」となります。

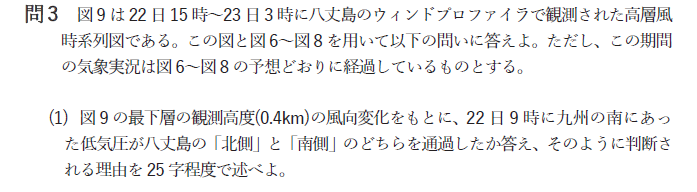

問3

気象業務支援センター

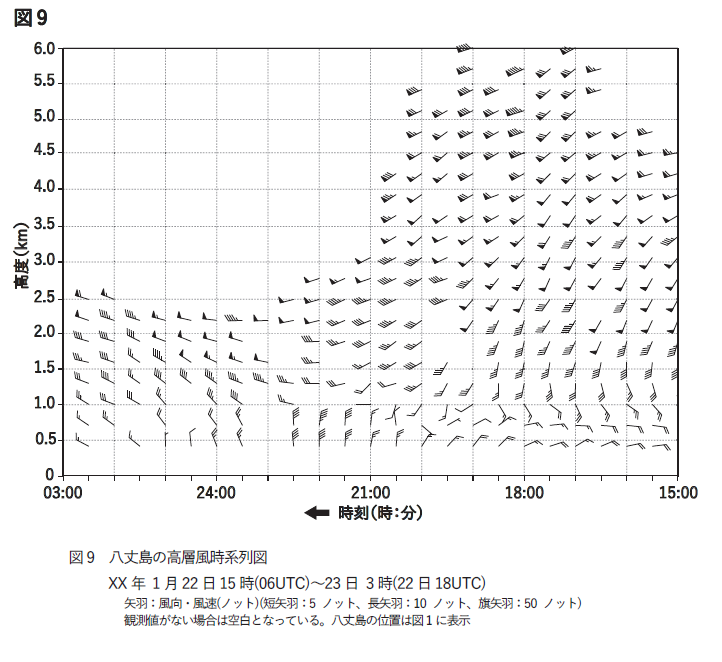

問3(1) ウィンドプロファイラ

問3の(1)です。

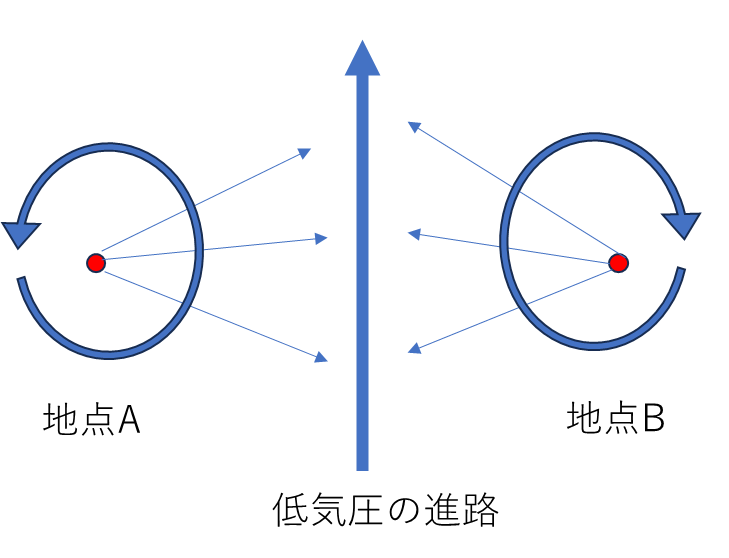

まず低気圧の通過位置を確認します。

気象業務支援センター

八丈島の観測高度0.4kmの風向変化を見てみましょう。

15時に東風だった風向は徐々に北風になり3時には北西の風に変化している様子が読み取れます。

これは風向が反時計回りに回転していることを意味していますね。

低気圧の進行と風向の変化にはこのような関係があり、進路の左側で反時計回り、右側で時計回りとなります。

今回の問題では南と北どちらを通過したかを答えるので、南を通過していれば八丈島は反時計回りの風向変化となりますね。

よって答えは「南」で、理由は「風向が東から北よりに反時計回りに変化したため。」となります。

問3(2) 鉛直シアー

問3の(2)です。

気象業務支援センター

22日の15時から18時ごろにかけて高度0.7kmから1kmの鉛直シアーをみると、上空に向かって時計回りに変化していることがわかります。

これは暖気移流となっているということを意味します。

【5分で読める!】温度風とは何か?仕組みと特徴を図解でわかりやすく解説!

暖気移流ということは暖気が寒気側に向かって流れるということを意味しますので、それが該当するのは温暖前線である「ア」ということになりますね。

問3(3) 温度移流の状況

問3の(3)です。

気象業務支援センター

22日24時の八丈島上空の高度0.4kmから2.2kmを見てみましょう。

0.4kmでは風向が北、2.2kmでは西に変化しています。

上空に向かって反時計回りに変化していますのでこの層間では寒気移流が卓越していることがわかります。

よって温度移流は「寒気移流」で、理由は「上空に向かって反時計回りに変化しているため。」となります。

問3(4) 八丈島上空の大気状態

問3の(4)です。

気象業務支援センター

図8をもう一度みてみましょう。

気象業務支援センター

八丈島付近は21時以降、上空2.5km以上で風速が観測されていません。

ウィンドプロファイラで上空の風速が観測できなくなる条件というのは、なんだったでしょうか。

専門知識でも勉強しましたが、上空で乾燥していると高度が低くなるんでしたね。

つまり、21時以降になると八丈島上空に乾燥した空気が入りこんでいるということが考えられます。

850hPa天気図での八丈島付近の上空の大気状態を見てみると22日21時頃にあった上昇流域は東に移動し、23日9日には下降流域が広がっていることがわかります。

また寒気移流ですので、乾燥した空気が八丈島上空2.5km以上で広がっていると推測できます。

よってこれらをまとめると、「低気圧西側の下降流によって乾燥した空気が、八丈島付近の高度約2.5km以上の上空まで達したため。」が答えとなります。

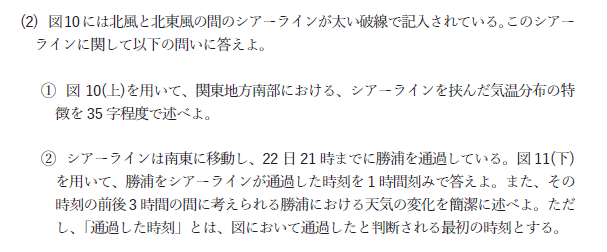

問4

気象業務支援センター

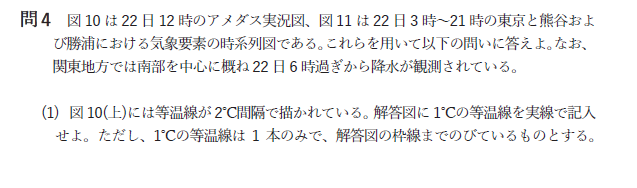

問4(1) 等温線解析

問4の(1)では、1℃の等温線を作図していきます。

このような問題では、1℃の等温線が通る場所をある程度推定してから線でつなぐ方法が有効です。

気象業務支援センター

すでに図示してある気温及び2℃、0℃の等温線をもとに1℃の等温線が通りそうな箇所を直線でつないだものがこちらになります。

2℃と0℃の間には必ず1℃の等温線が通ります。

また等温線自体が山や谷になってはいけないルールがありますので、0℃と0℃の間に1℃の等温線は通すことはできません。

それを考慮すると1本で1℃の等温線を作図するルートはこれしか考えることができませんので、あとは滑らか線をつなげば答えになります。

気象業務支援センター

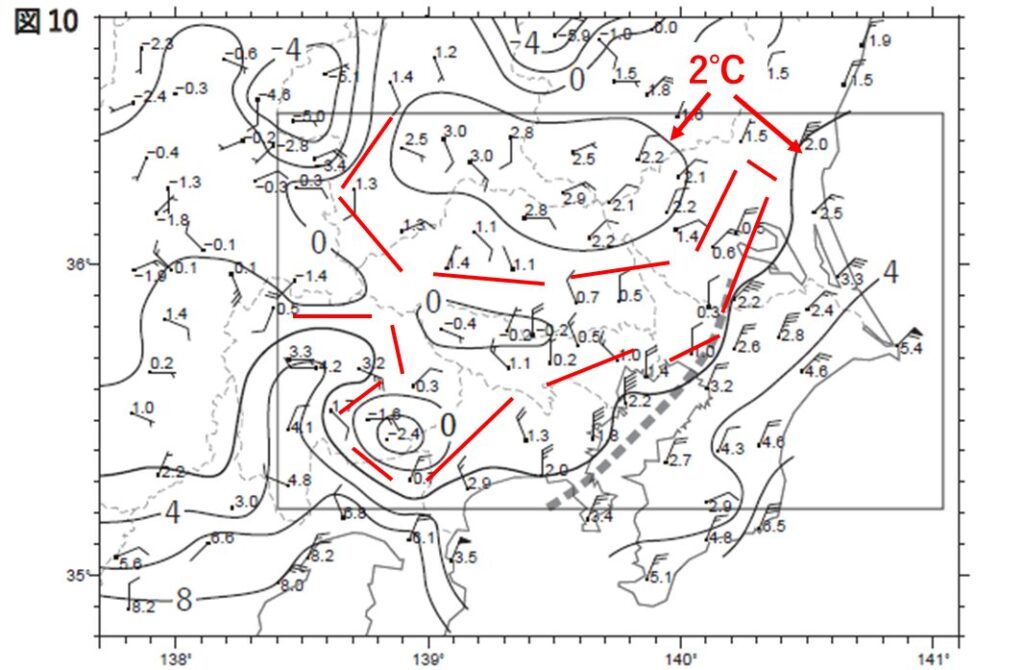

問4(2) シアーライン

問4の(2)です。

気象業務支援センター

問4の(2)の①ではシアーラインを挟んだ気温分布を読み取ります。

気温分布はシアーラインの南東側で相対的に高く、北西側で相対的に低いことは図をぱっとみただけでわかりますね。

答えは「シアーラインの北西側は、南東側と比較して相対的に低温となっている。」となります。

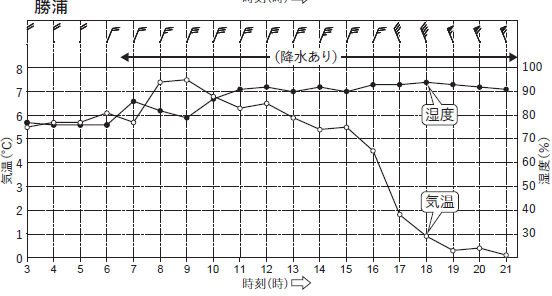

問4の(2)の②です。

勝浦シアーライン通過の時刻を考えます。

気象業務支援センター

勝浦の気象要素の時系列図をみると、風向の変化が明瞭な時間帯が確認できますね。

17時が通過時刻と考えられます。

また17時の前後3時間ということは14時から20時の間になりますが、この間での天気の変化が問われています。

気象要素でこの時間帯に大きく変化しているものといえば気温ですね。

5℃以上あった気温が0℃近くまで低下しています。

さらにこの間では降水が確認されているということを踏まえると、雨が雪に変化する可能性が高いと考えられます。

よってシアーラインの通過した時刻は17時で、天気の変化は「雨が雪(みぞれ)に変わる。」となります。

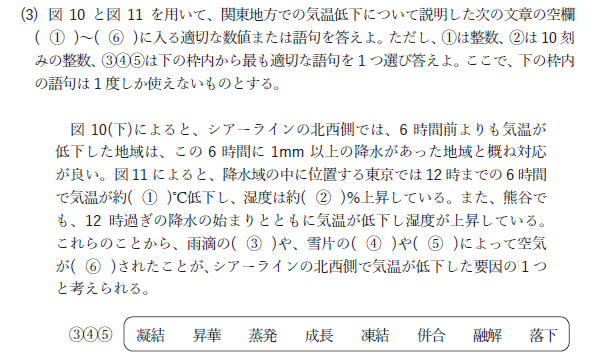

問4(3) 関東地方での気温低下

問4の(3)です。

気象業務支援センター

穴埋め問題ですね。順番に解いていきましょう。

気象業務支援センター

東京では12時までの6時間で4℃から1℃まで低下していますので①3℃下がり、湿度は55%から95%に約②40%上昇しています。

このことから、雨滴の③蒸発や雪片の④融解や⑤蒸発によって空気が⑥冷却されたことがシアーラインの北西側で気温が低下した要因の1つと考えられます。

【5分で読める!】雪とは何か?仕組み・発生メカニズムを図解でわかりやすく解説!

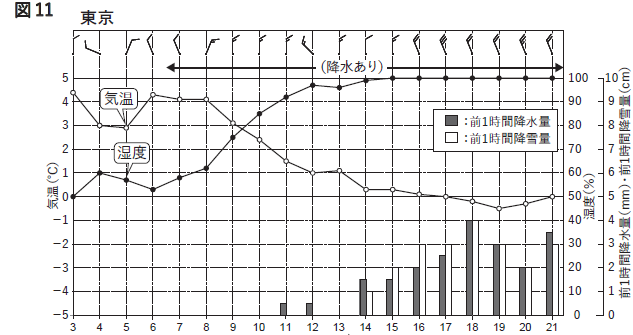

問4(4) 千代田区の気象状況

問4の(4)です。

気象業務支援センター

まず問4の(4)の①です。

千代田区で大雪注意報及び警報の発表基準に到達する時刻を答えます。

気象業務支援センター

降雪量は白枠で表されています。

問題文から大雪注意報及び警報の発表基準は前12時間降雪量でそれぞれ5cmと10cmとあります。

16時になると初めて降雪量が5cmを超え、18時になると降雪量が10cmを超えることなりますので、大雪注意報及び警報の発表基準に初めて到達する時刻はそれぞれ16時、18時となります。

問4の(4)の②です。

この千代田区において大雪注意報・警報以外に発表が想定される注意報・警報を考えます。

図11で読み取れる気象状況のみで、発表される可能性のある注意報・警報を考えますので、まず警報については該当するものがありません。

なぜなら関係のありそうな、大雨警報の発表基準は1時間雨量が50mm以上ですし、暴風・暴風雪警報では陸上での風速が20m/s以上なので風速が弱すぎます。

同様に注意報を考えると、可能性があるのは強風・風雪・大雨・着雪・着氷の注意報です。

この中で強風・風雪注意報は発表基準が風速13m/s以上ですので、17時で最大6m/sの千代田区には発表されません。

また大雨注意報も発表基準は1時間雨量30mm以上ですが、18時に4mmの降水量では発表されません。

となると発表される可能性のある注意報は着雪(着氷)注意報となります。

大雪警報が発表される時間帯で、気温が0℃前後となっているため着雪(着氷)の可能性が高くなります。

よって答えは着雪(着氷)注意報で、「気温が0℃前後で大雪となっているため。」となります。

まとめ

皆さんお疲れさまでしたー!

今回は作図が多かったので、時間が足りず苦戦された方もおられるのではないでしょうか。

作図も何度も練習すれば要領が少しづつわかってきて比較的短時間で解答できるようになります。

あきらめず練習していくようにしましょう。

【5分で読める!】気象予報士実技試験の突破のカギは時間配分にあり!完全完答のコツをご紹介!

最後までお読みいただきありがとうございます!

このブログは私の経験もふまえ、独学で勉強していく方の「悩みを少しでも減らしたい」という思いを解消すべく、全て手作業で時間をかけ作成しております。

少しでも役に立った、今後も継続してほしい、また読みたいと感じられる方がおられましたら是非codocから投げ銭という形で応援してください!

あなたの応援が次のコンテンツを生み出す力になっています。