【保存版】気象予報士は本当に稼げる!?資格の価値とおすすめ就職先10選!

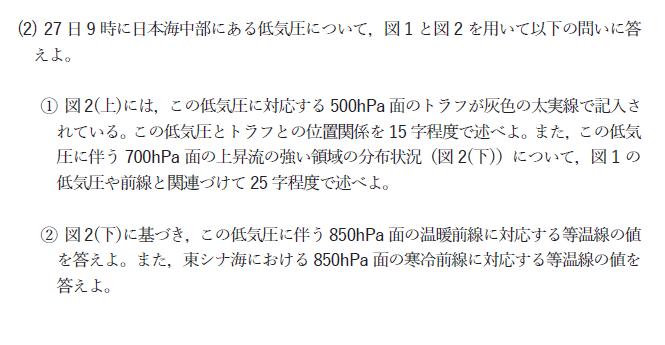

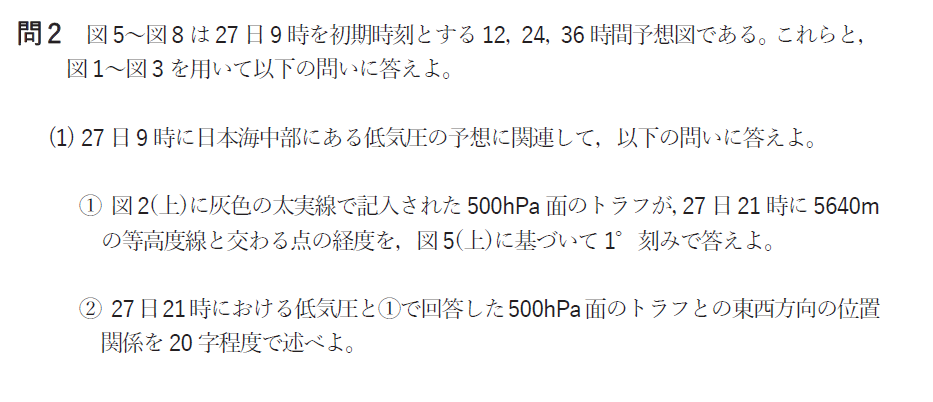

問1

気象業務支援センター

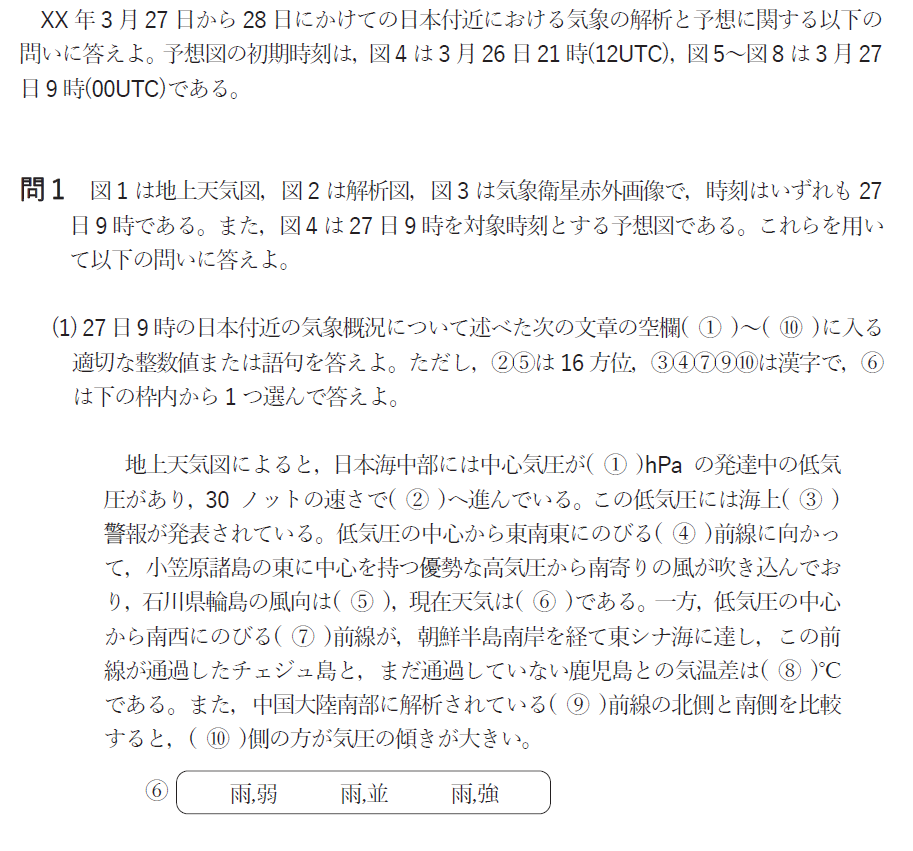

問1(1) 地上天気図

早速、問1の(1)から問題を解いていきましょう。

まず、図1の地上天気図を見ます。

気象業務支援センター

地上天気図によると日本海中部には中心気圧が①1006hPaの発達中の低気圧があって、30ノットの速さで②東北東へ進んでいますね。

進行方向は矢印を東経130°まで伸ばしてみて、その交差する角度を確認すれば簡単に読み取ることができますよ。

【5分で読める!】気象予報士実技試験での定規の使い方!効率よく問題を解く方法をご紹介!

そしてこの低気圧には「GW」の海上③強風警報が発表されています。

また低気圧の中心から東南東にのびる④温暖前線にむかって小笠原諸島の東に中心をもつ優勢な高気圧から南寄りの風が吹き込んでいますね。

石川県輪島の風向は実況図から⑤南西、現在天気は⑥雨,弱。

低気圧中心から南西に伸びる⑦寒冷前線は東シナ海に達し、チェジュ島と鹿児島の気温差は実況図から⑧8℃。

中国大陸南部に解析されている⑨閉塞前線の北側と南側を比較すると、等圧線の狭い⑩北側の方が気圧の傾きが大きいことも読み取れます。

これで問1(1)終わりです。

勉強されている方ならここまでは問題なく完答できるでしょう。では次にすすみます。

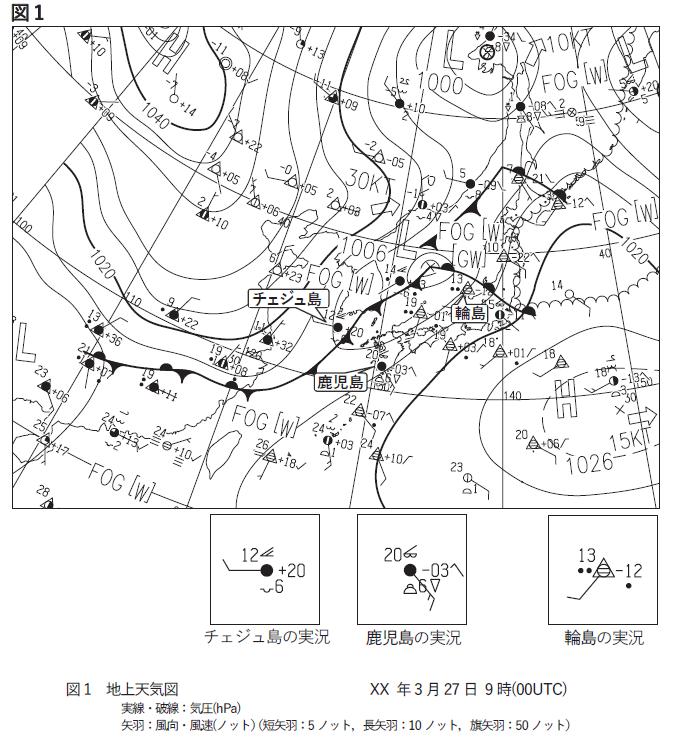

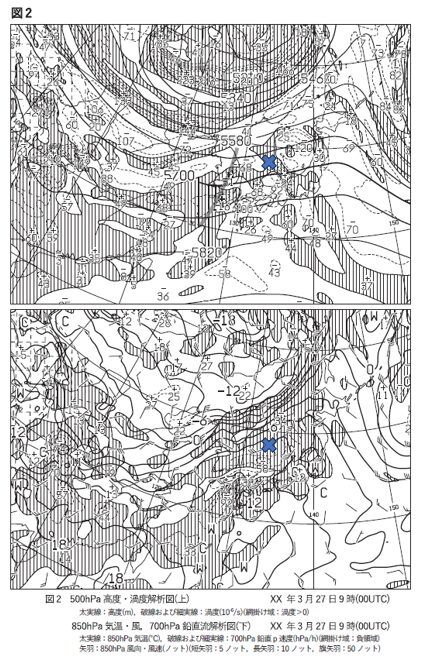

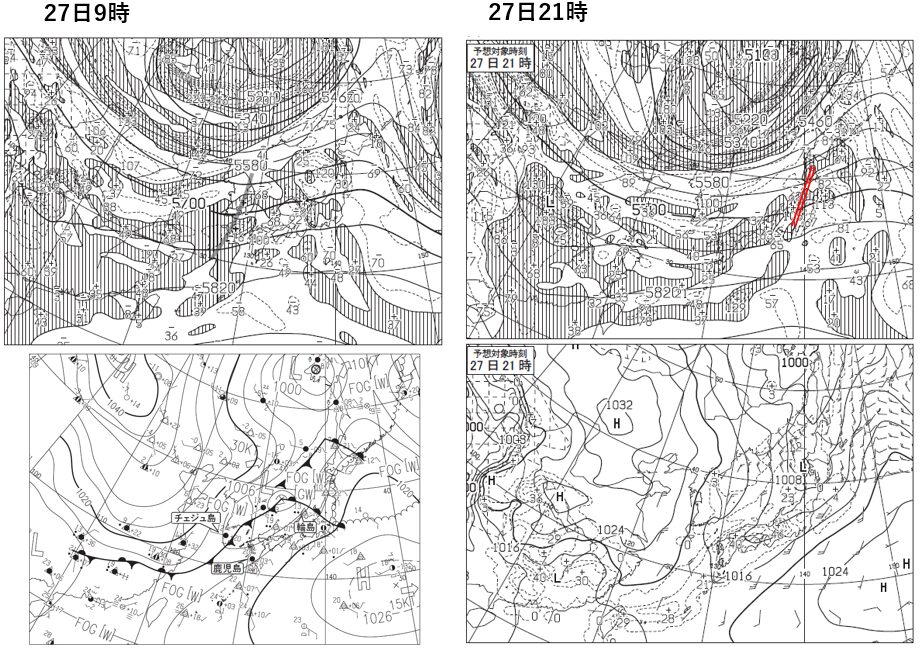

問1(2) 日本海中部の低気圧

問1の(2)です。

気象業務支援センター

問1の(2)の①では、低気圧に関連するトラフや上昇流の状況を読み取ります。

気象業務支援センター

まず低気圧とトラフとの位置関係について。

地上低気圧の中心を青×で記入してみました。

低気圧の中心は日本海中部にありますね。

一方500hPaでのトラフからみると低気圧中心はその東に位置しています。

答えは「トラフの東側に低気圧がある。」となります。

次に上昇流。

700hPa天気図での上昇流はマイナスの数値で表されます。

強い上昇流というのは一般的に-50hPa/hのところ。

この領域を探していくと答えにたどりつくことができます。

答えは「低気圧中心の東側から南側と、寒冷前線の南側にある。」となります。

問1の(2)の②です。

850hPaでの前線の等温線について。

前線というのは南から北に向かって高くなる傾きをもっていますので850hPaでの前線位置は地上の前線位置を全く同じ位置ではありません。

地上天気図の前線位置から温暖前線であれば緯度で約2度、寒冷前線であれば約1度北に移動させた位置が850hPaの前線位置となります。

これを考慮すると、850hPaでの温暖前線に対応する等温線の値は6(9)℃、寒冷前線では12℃となります。

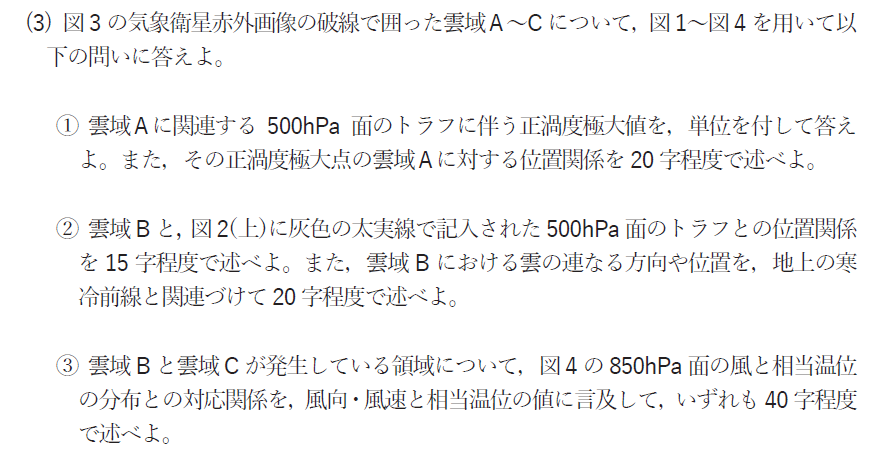

問1(3) 赤外画像での雲域

問1の(3)です。

気象業務支援センター

問1の(3)の①です。

左上に赤外画像、右上が地上天気図、右下が500hPa天気図、左下が850hPa天気図です。

時刻は全て同じ27日9時です。

まず雲Aについて。

この雲に関連する正渦度極大値ですが500hPa天気図を見ると、雲Aの西縁付近に+219×10-6/sを確認することができますね。

よって渦度極大値は219×10-6/s。

位置関係は「雲域Aの西縁に正渦度極大点がある。」となります。

ちなみに渦度は+を記載しても答えは同じなので問題文に指示がなければ正答の範囲内と考えます。

問1の(3)の②です。

次は雲域Bについて。

500hPa天気図でのトラフとの位置関係を見ると、どうでしょう。

雲域Bはトラフの東側に位置していますね。

また雲の連なる方向を地上天気図での寒冷前線と関連付けると、南東側で平行に伸びていることがわかります。

よってトラフとの位置関係は「雲域Bはトラフの東側にある。」、雲の連なる方向や位置は「雲域Bは寒冷前線の南東側に平行にのびている。」となります。

問1の(3)の③です。

雲域BおよびCの風と相当温位の状況については左下の850hPa天気図から読み取ります。

まず雲域Bについてです。

雲域Bのある位置では風は南西側から吹いていることがわかります。

風速は40から60ノットと強い。

また相当温位の分布を見ると、327Kの高相当温位域に発生していることも読み取れます。

次に雲域Cについて。

雲域Cのある位置では風はBと同様、南西側から吹いていますよね。

風速は20から25ノットあたり。

相当温位は複数の相当温位線をまたいでいますが、一番高いところで見るとちょうど333Kの高相当温位塊が流入する箇所となっています。

これらをまとめると、まず雲域Bは「40~60ノットの強い南西風の領域で、327Kの高相当温位域に発生している。」、雲域Cは「20ノット程度の南西風で333Kの高相当温位気塊が流入する領域に発生している。」となります。

これらの解答表現は他の問題でも使えますので丸ごと覚えておくことをおすすめします。

【テンプレ暗記用】気象予報士実技試験の記述解答を全部丸暗記帳!(過去10年分以上)

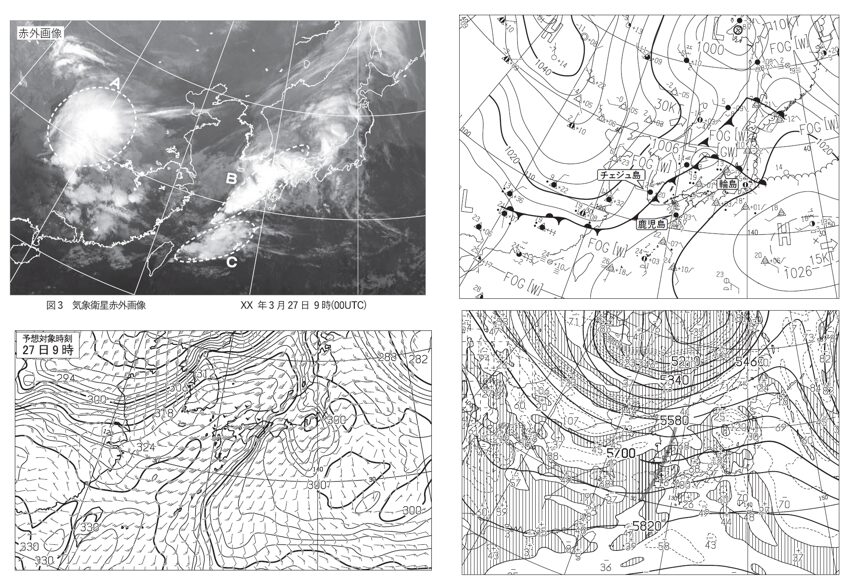

問2

気象業務支援センター

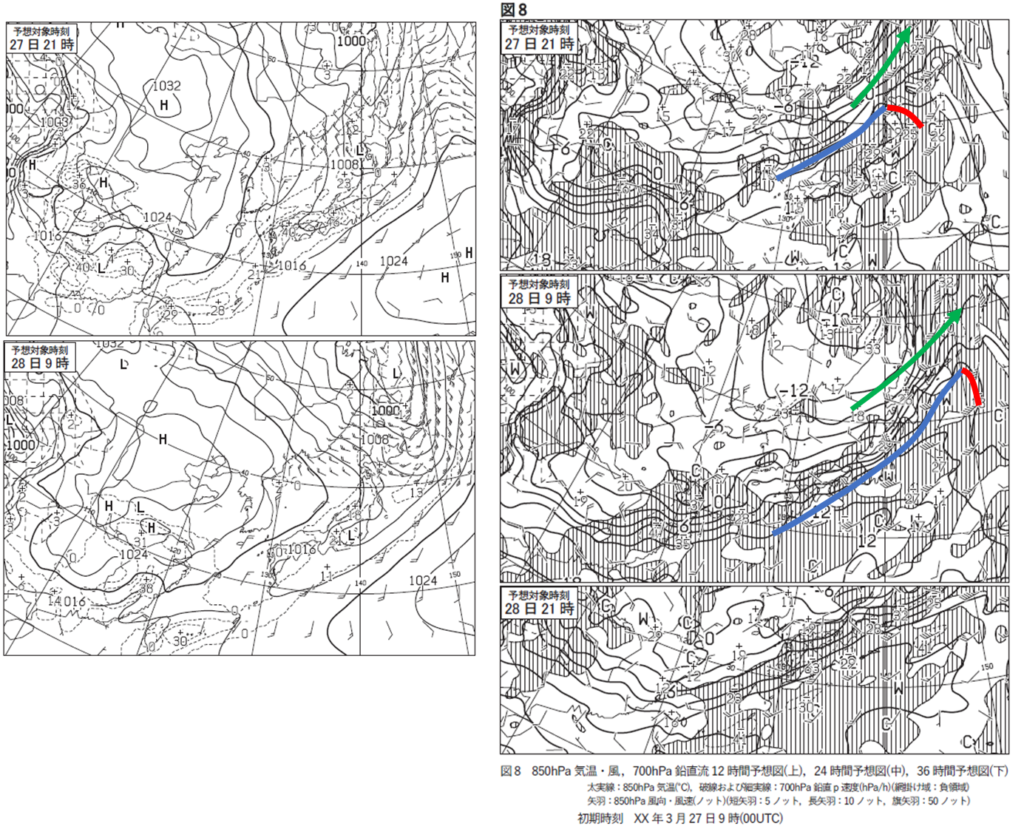

問2(1) 低気圧の予想

問2の(1)です。

気象業務支援センター

問2の(1)の①です。

もともと灰色で示されたトラフが12時間後の27日21時にどこにあるかという問題。

トラフの位置を読み取るためには等高度線の曲率と、渦度の極大値で判断していきます。

今回の場合曲率がわかりにくいですが、渦度も考慮すると概ね赤線に位置にトラフが移動してきていると考えられます。

よって等高度線と交わる点の経度は東経140°となります。

問2の(1)の②です。

次は低気圧との位置関係について。

これは地上天気図と見比べるとすぐわかるかと思います。

答えは「低気圧は低気圧の直下に予想されている。」となります。

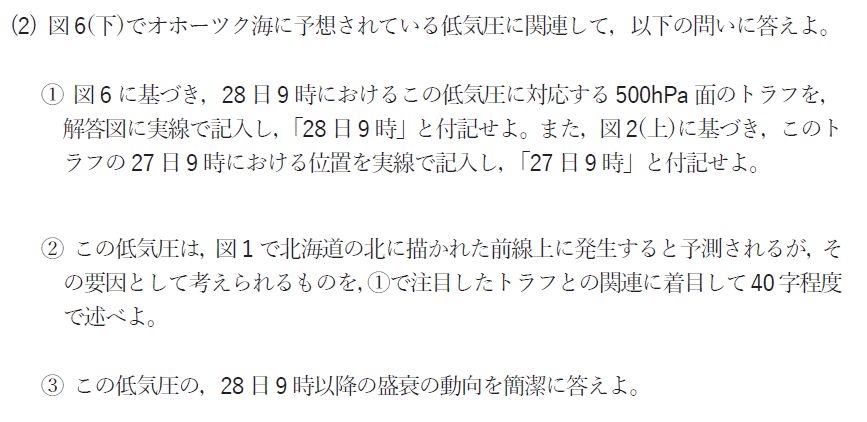

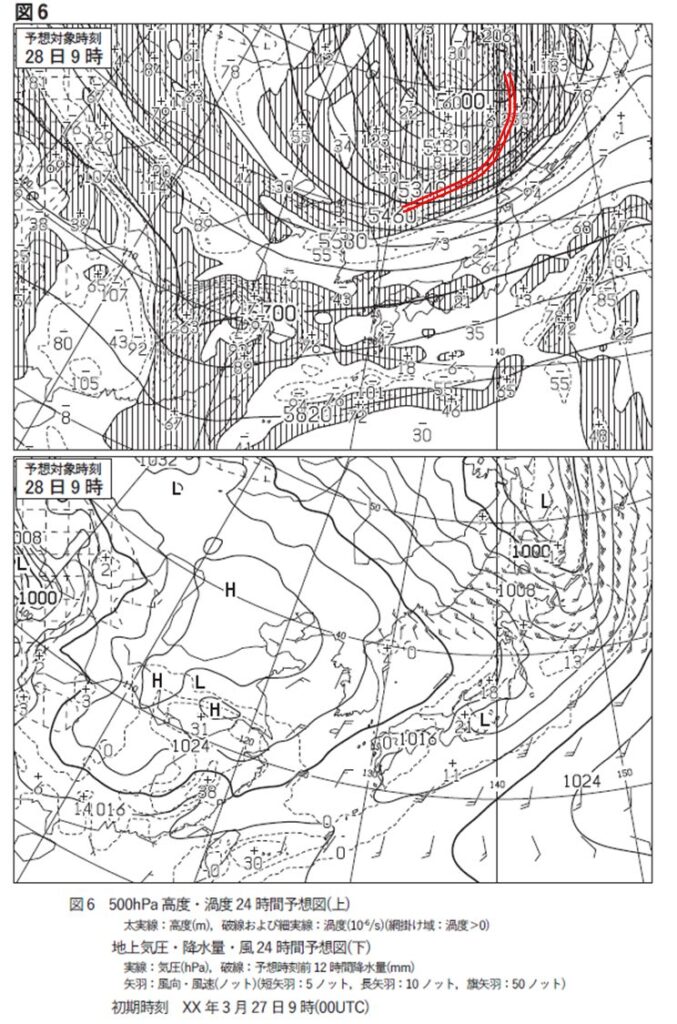

問2(2) オホーツク海の低気圧

問2の(2)です。

気象業務支援センター

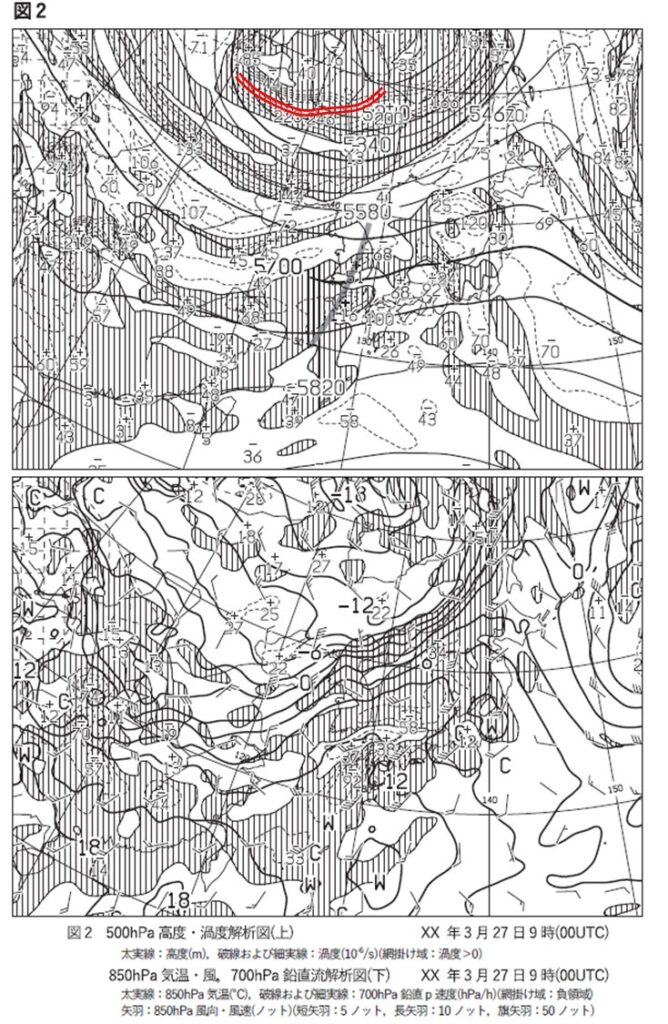

問2の(2)の①はトラフ解析です。

まず28日9時でのオホーツク海に予想されている低気圧に対応するトラフを考えます。

対応するということは、トラフは低気圧中心のすぐ西に位置しているはず。

そして対応するトラフというのは目安としては西に経度10°分以内にはあることが多いです。

またトラフ解析では正渦度の大きく、曲率の大きい箇所が該当します。

今回であれば+258×10-6/sの極大値を中心としてそれを取り囲む点線の渦度が大きい範囲がトラフの参考になりますのでそれを目安に線をひくと赤線のようになります。

次に27日9時でのトラフの位置。

先ほどと同様に渦度の大きいところ、曲率の大きいところを中心に確認します。

すると渦度が同じくらいの+223×10-6/s、+246×10-6/sを確認することができますね。

トラフの移動から考えてもこのあたりであろうということは想定でき、赤線が27日9時のトラフといいうことになります。

あとはそれぞれ滑らかに線を引き、日時を記載するのを忘れなければ解答のようになります。

気象業務支援センター

問2の(2)の②です。

①で注目したトラフは時間がたつにつれ西から東へ移動し渦度も大きくなっていることから深まっています。

このトラフが近づくというのが低気圧が発生、発達するための条件として欠かせませんので覚えておくようにしましょう。

【5分で読める!】温帯低気圧とは何か?仕組み・前線・天気の変化を図解でわかりやすく解説!

答えは「北海道の北の前線に、500hPa面のトラフが西方から深まりながら接近するため。」となります。

問2の(2)の③です。

この低気圧の28日9時以降の盛衰についてです。

気象業務支援センター

28日9時の低気圧は地上天気図から996hPaでした。

では28日21時の同じ低気圧の気圧はどうでしょう。

図でわかる範囲で984hPaより低い可能性がありますね。

時間の経過とともに気圧が低くなるということはこの低気圧は発達していくことが予想されます。

答えは「発達する」です。

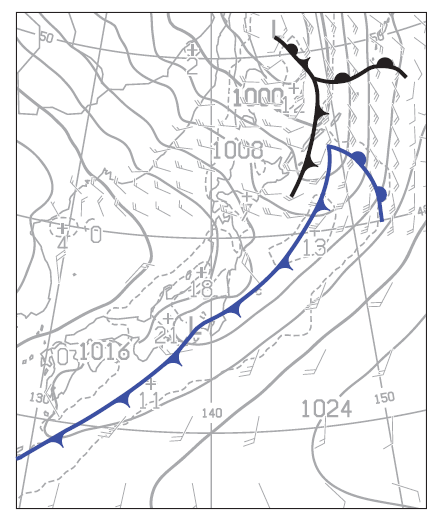

問2(3) 前線解析

問2の(3)です。

気象業務支援センター

前線解析の問題です。

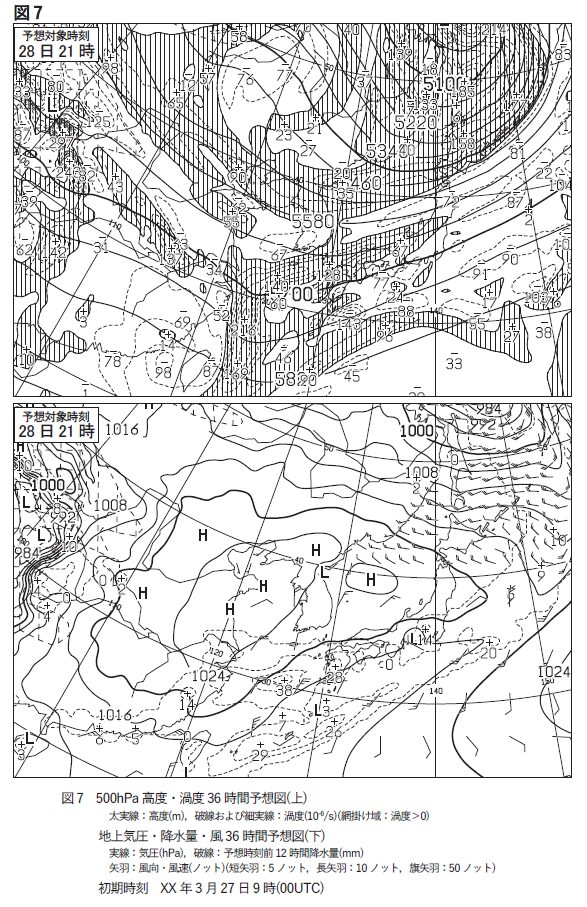

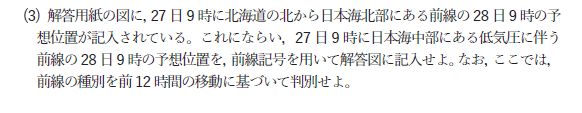

問題文から前線の種別は12時間前の移動に基づいてと記載がありますので、28日9時の12時間前である27日21時の予想図からみていくことにしましょう。

左に地上天気図、右に850hPaでの気温・風、700hPaの鉛直流の記載のある図を並べています。

27日21時での前線位置は850hPaでの6℃から9℃の等温線付近で、この位置が基準となり、28日9時まで移動すると予想できます。

ちなみに、青と赤で記入した線が850hPaでの前線位置、緑が500hPaでの強風軸の位置を示しています。

前線を解析する上では等相当温位線の南縁が参考になりますので、同様に28日9時でその位置を見ると、6℃の等温線が凸となっているところを中心に九州の南まで寒冷前線、東に温暖前線を引くことができると考えます。

閉塞有無については強風軸が北に位置しているため、まだ閉塞しておらず閉塞前線は伴わない状態。

また、もともと寒冷前線の西には停滞前線がありましたが、南東に進んでいることから解答には寒冷前線のみでよいと判断できますね。

あとは地上天気図から、気圧の谷および風向、降水域を見ながら前線を引くと解答のようになります。

なお寒冷前線の途中にはLの低気圧性循環が存在するためキンク(折れ曲がり)をつけておくこともこの前線解析のポイントです。

気象業務支援センター

問2(4) 低気圧の発生に至る過程

問2の(4)です。

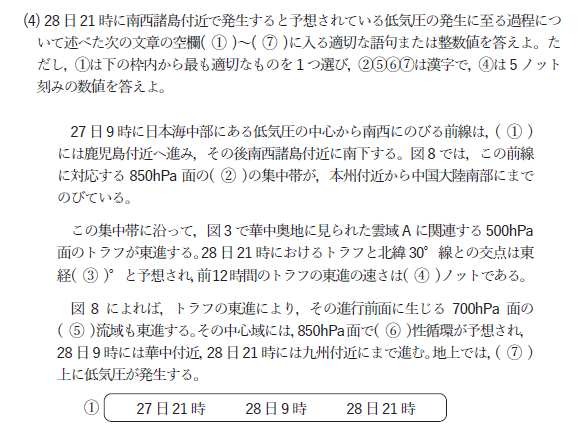

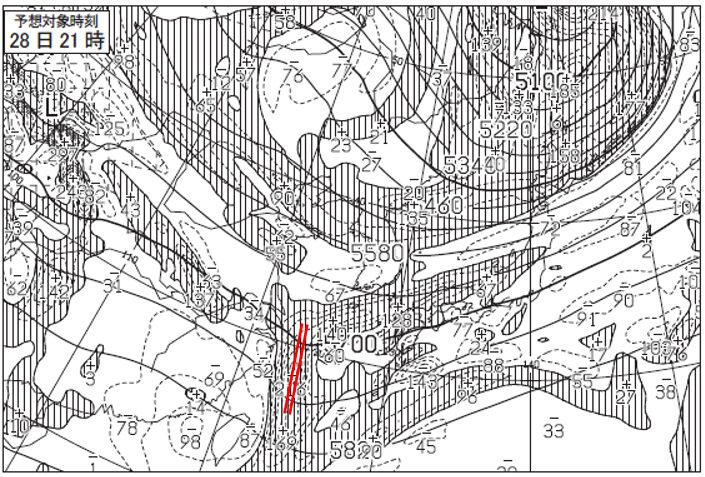

気象業務支援センター

穴埋め問題です。

27日9時に日本海中部にある低気圧の中心から南西にのびる前線は、①27日21時には鹿児島付近へ進み、その後南西諸島付近に南下します。

(3)で前線を解析しましたが、28日9時には鹿児島からは遠ざかっていることからもわかりますね。

図8ではこの前線に対応する850hPa面の②等温線の集中帯、本州付近から中国大陸の南部にまでのびています。

この集中帯にそって華中奥地に見られた雲域Aに関連する500hPa面のトラフが東進します。

気象業務支援センター

28日21時におけるトラフと北緯30°との交点は東経③123°

前12時間での移動距離はおよそ380海里ですので速度は380/12≒④30ノットとなります。

図8によればトラフの東進により、その進行方向前面で生じる700hPa面の⑤上昇流域も移動します。

その中心域には850hPa面での⑥低気圧性循環が予想され、28日9時には華中付近、28日21時には九州付近にまで進みますね。

そして、地上では⑦前線上に低気圧が発生することになります。

問3

気象業務支援センター

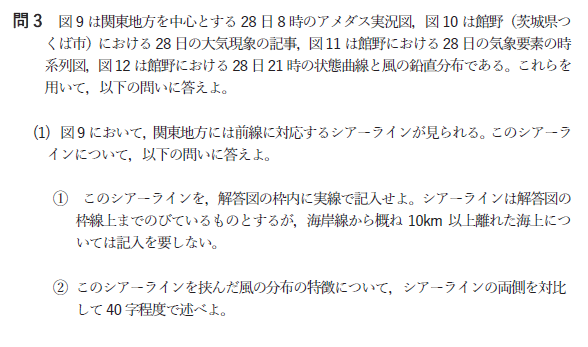

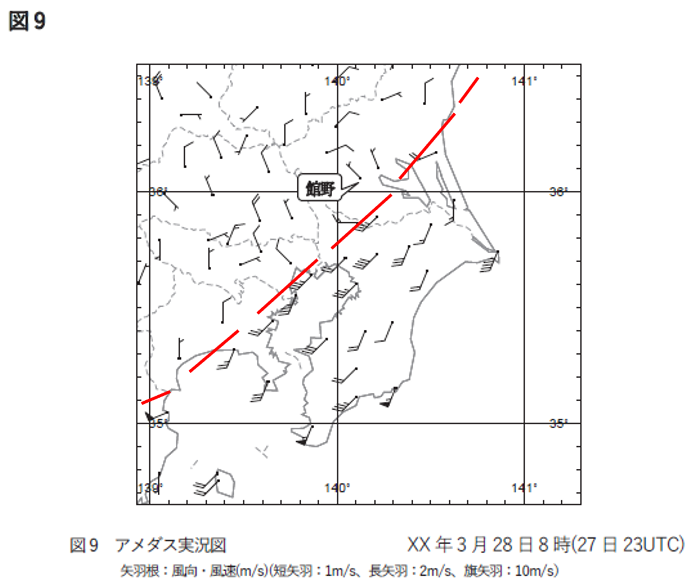

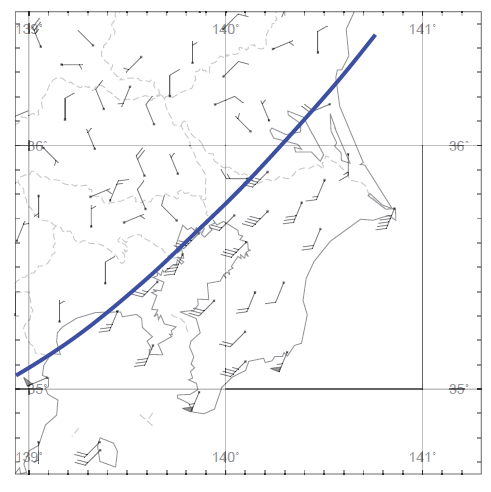

問3(1) シアーライン

問3の(1)です。

気象業務支援センター

問3の(1)の①です。

シアーラインというのは風向や風速が急激に変化するところをつないだ領域です。

変化する箇所を赤線で細切れで記載してみました。

注意すべきは問題文にも記載してある解答図には枠線までのばし、海岸から10km以上はなれたところには記載しないという点。

あとはなめらかにつなげば解答のようになります。

気象業務支援センター

問3の(1)の②です。

シアーラインをはさむ風の分布について読み解きましょう。

まず南東側では南西の風が吹いています。

風速は北西側より相対的に強いことがわかりますね。

北西側では風向は北よりの風。

これらをまとめると「シアーラインの南東側は南西の風で相対的に強く、北西側は北よりの風で相対的に弱い。」となります。

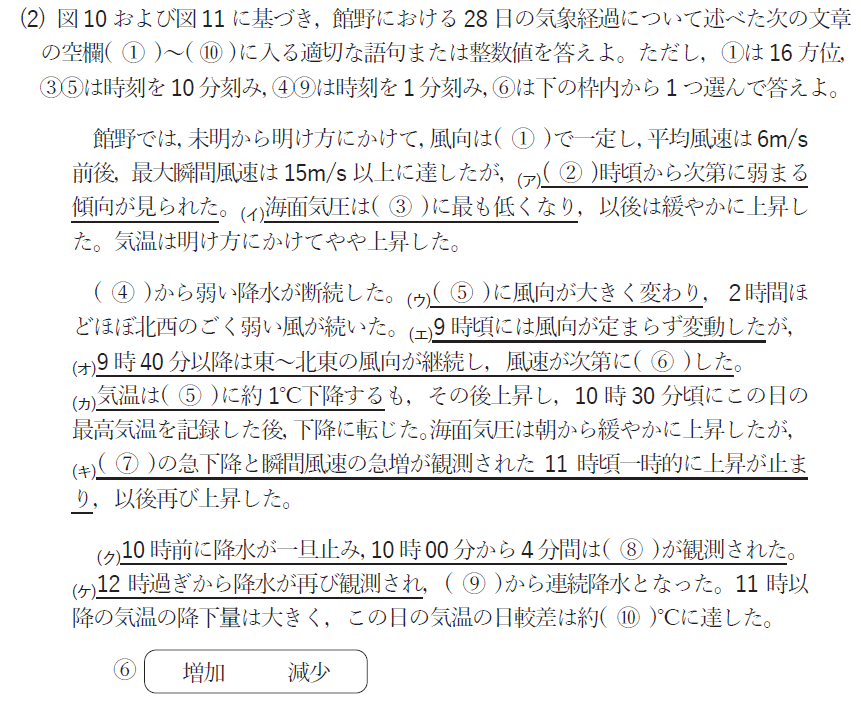

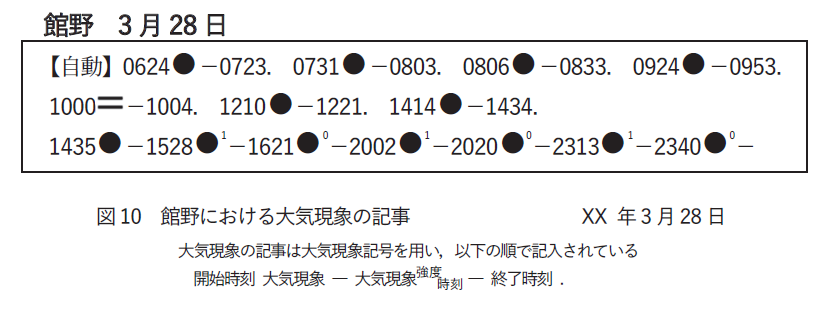

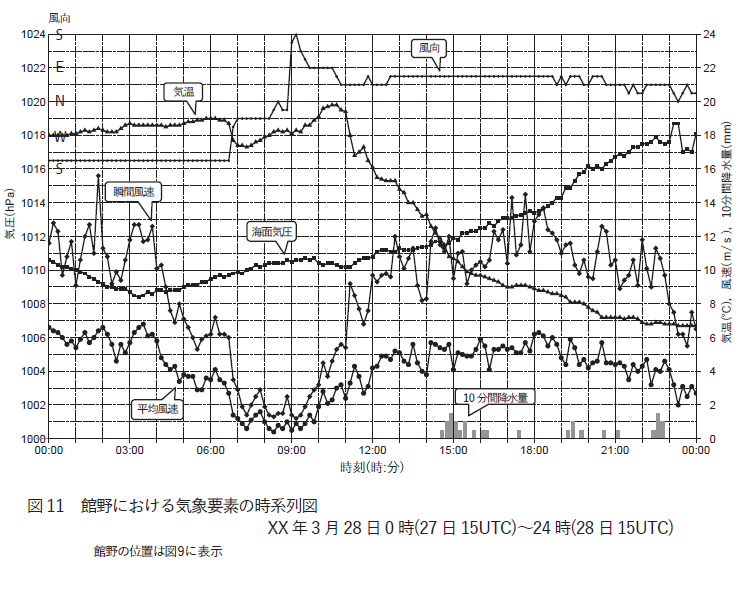

問3(2) 館野の気象経過

問3の(2)です。

気象業務支援センター

館野の気象経過に関する問題です。

気象業務支援センター

館野では未明から明け方にかけて風向は①南南西で一定で、平均風速は6m/s前後、最大瞬間風速は15m/s以上に達しましたが、②4時ごろから次第に弱まる傾向が見られました。

海面気圧は③3時20分に最も低くなり、以後は穏やかに上昇していますね。

また館野の大気現象の記事を見ると④6時24分から弱い降水が断続しています。

⑤6時50分には風向が大きく変わり、2時間ほど北西のごく弱い風が続いています。

9時頃は風向は定まらず変動しましたが、9時40分以降は東から北東の風向が継続し、風速が次第に⑥増加しました。

海面気圧は朝から穏やかに上昇しましたが、⑦気温の急降下と瞬間風速の急増が見られた11時ごろに上昇が一時的にとまり、以後再び上昇。

10時前に降水はやみ、10時00分から4分間は⑧もやが観測されています。

12時すぎからは降水が再び観測され、⑨14時35分から連続降水となっていますね。

11時以降の気温の降下量は大きく、この日の気温の日較差は20℃から7℃を引いた⑩13℃に達しました。

この穴埋め問題は大気現象の記事や気象要素の時系列を見れば比較的簡単に解くことができますので完答したいところ。

問題文の指示や送り仮名などには注意しましょう。

問3(3) シアーライン通過時の現象

問3の(3)です。

気象業務支援センター

(1)でシアーラインは南東側は南西の風で相対的に強く、北西側は北よりの風で相対的に弱いことがわかっています。

元々館野はシアーラインの南東側に位置してましたので、館野でのシアーラインが通過した時刻は南西から風向変化している時刻を探すことになります。

その時刻は6時50分。

この時刻では風向の変化や気温や風速の減少が確認できます。

それを説明している解答を選べばよいんですね。

適切に説明している答えは(ウ)、(カ)となります。

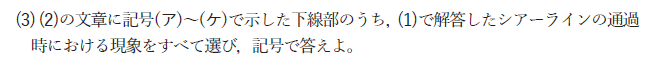

問3(4) 館野の状態曲線

問3の(4)です。

気象業務支援センター

問3の(4)の①では、転移層について考えます。

気象業務支援センター

転移層というのは気温の変化の傾向が切り替わる層のことを指します。

その層はどこにあるかというと、790hPaから940hPa。

上空に向かって減少していた気温は平均的に上昇に転じています。

上端の気圧は790hPa、層の厚さは140(150)hPaとなります。

次にこの高度や厚さをm換算します。

比例配分で考えると高度は2060m、厚さは1420(1330から1420の間の10毎の値)mとなります。

比例配分の計算については是非ご自分で計算してみてくださいね。

問3の(4)の②です。

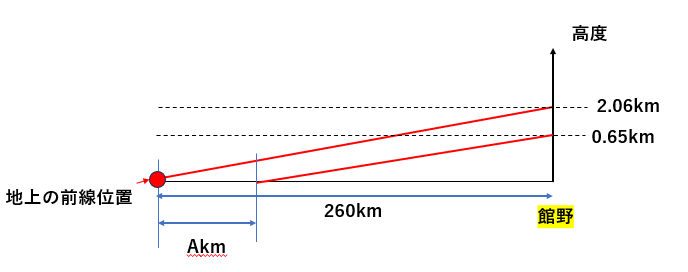

問題文を図にするとこうなります。

まず前線面の勾配から。

前線位置から館野までは260kmですので1/F=2.06/260≒1/130となります。

また前線帯の水平幅はAkm。

260:2.06=A:1.42とするとA=179.2となります。

よって水平幅は170(180)kmです。

まとめ

皆さんお疲れさまでした!

トラフ解析や前線解析の他、記述問題も多く時間のかかる問題構成でしたね。

時間内に終わらせることはできましたでしょうか。

記述問題は字数制限もあり、スピードをアップさせるにはあらかじめ字数にあった解答を考えたうえで書き始めるという力が必要になります。

そのためには気象用語を含む表現方法を覚えておくというのも賢い勉強法になります。

【テンプレ暗記用】気象予報士実技試験の記述解答を全部丸暗記帳!(過去10年分以上)

是非実技試験を繰り返し解き終わった方は参考にしてみてくださいね。

【5分で読める!】気象予報士実技試験の突破のカギは時間配分にあり!完全完答のコツをご紹介!

最後までお読みいただきありがとうございます!

このブログは私の経験もふまえ、独学で勉強していく方の「悩みを少しでも減らしたい」という思いを解消すべく、全て手作業で時間をかけ作成しております。

少しでも役に立った、今後も継続してほしい、また読みたいと感じられる方がおられましたら是非codocから投げ銭という形で応援してください!

あなたの応援が次のコンテンツを生み出す力になっています。