皆さんこんにちは!気象予報士のyoshi.です。

冬シーズンになるとスキーやスノボーなどをするために山に足を運ぶ方も多いのではないでしょうか。

その時に、気になるのがやはり雪情報ですよね。

今どれくらい積もっていて、当日はどれくらい雪が降るんだろう。雪質は問題ないだろうか。

あれこれ気になる方もおられるでしょう。

今回の記事では雪について紹介していきます。

雨との違いも解説していきますので、雪に興味のある方はぜひ確認してみてくださいね。

【5分で読める!】千里の道も一歩から。天気や気象がより面白くなる厳選本8選のご紹介!

雪とは何か?

定義は?

雪の定義を確認してみましょう。

雪とは、大気中の水蒸気から形成される氷の結晶が空から落下してくる天気のことです。

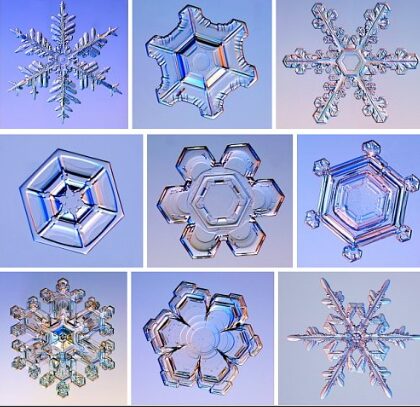

氷の結晶というのは氷晶のことで、温度や湿度によって形状が変化します。

六角柱や六角板、樹枝状などさまざまな形をしていて、とてもきれいですよね。

今ではiphoneやアンドロイドのスマホなどでも氷晶を撮影できるみたいですよ。

私も機会があれば撮ってみようかなと思っているところです。

さて、雪は氷晶が落ちてきたものでしたが、氷晶が大きくなり氷の粒となって落ちてくると雪とは異なる呼び方になります。

それが、「あられ」や「ひょう」というものです。

落ちてきたときの大きさが5mm未満なら「あられ」、5mm以上なら「ひょう」になります。

ではこれら氷晶はどのように雪となり、またあられやひょうのように成長していくのでしょうか。

次項で説明していきます。

雪はなぜ降るのか

昇華凝結過程

まず、雪が降るためには、雲の中に氷晶が存在している必要があります。

氷晶が存在するのは雲の中が0℃より低い箇所がある状態のときに発生します。

降水現象のところでも勉強した冷たい雨は、日本を含む中・高緯度の地域で降りますが雲の中の氷晶が溶けて降ってくれば雨、溶けなければ雪となります。

冷たい雨を降らす雲の中には氷晶と過冷却水滴という0℃より低くても凍っていない水滴が混在しているんですね。

ここで、氷晶が大きくなるために重要なプロセスが昇華凝結過程と呼ばれるものになります。

最初に、雲の成り立ちをおさらいしておきましょう。

まず雲の中に含まれる水蒸気は上昇するとエアロゾルを巻き込み凝結し雲粒となります。

その雲粒の一部は冷やされて氷晶になります。

氷晶は他の雲粒である過冷却水滴に比べ数が圧倒的に少ない状態で混在しています。

一方で氷晶は過冷却水滴にくらべ、同じ温度で見たときに飽和水蒸気圧が小さいという特徴があります。

その為、氷晶の周りにある蒸発しやすい過冷却水滴は水蒸気となり、氷晶にくっつくことで成長していきます。

これが昇華凝結過程と呼ばれるものになり、このプロセスを経てできた氷晶が落下することで地上に雪が積もっていくことになります。

ライミング

氷晶が大きくなるためには、昇華凝結過程の他に、ライミングという過程があります。

これは過冷却水滴が蒸発せず、直接氷晶の表面にくっついて凍結することで成長するプロセスのことを指します。

発達した積乱雲などの強い上昇気流、下降気流がある雲の中では、このライミングが盛んにおこなわれるため、氷晶の成長が加速されます。

あられやひょうはこのライミングによって成長した氷のつぶになりますね。

凝集過程

雨の時には併合過程について考えましたが、氷晶が併合していくプロセスのことを凝集過程と呼びます。

大きな氷晶が落下することにより、小さな氷晶を取り込みながら成長していきます。

大きくて早ければ小さいものに比べ一定時間での成長スピードは速くなります。

雪になる条件

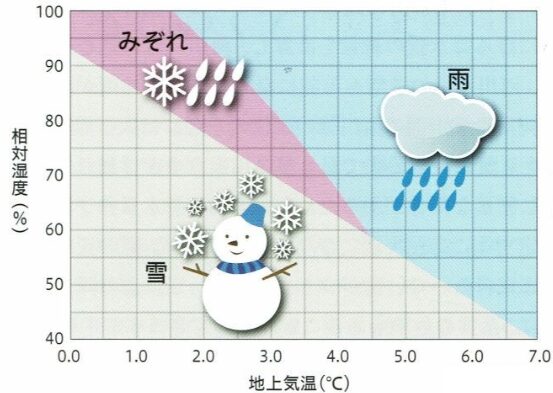

地上に向かって大きく成長した氷晶が落ちてくる際に、雨になるか雪になるかは温度と湿度が大きく関係していることはご存じでしょうか。

あくまで目安になりますが、地上の気温が低く、乾燥していて湿度が低いと雪になる可能性は高いです。

上空1500mで-6℃、地上気温0℃ではほぼ雪になります。

ここでなぜ乾燥していると雪になりやすいのかということを考えてみましょう。

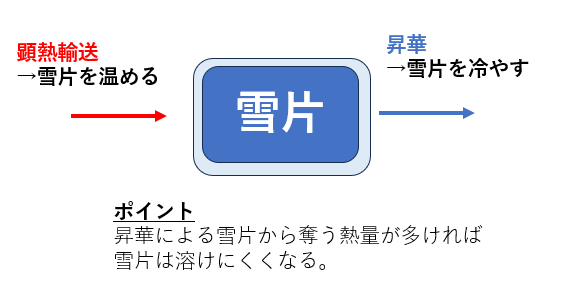

これを考える上では顕熱、昇華という考え方が必要になります。

まず上空から氷晶が大きくなった雪片が地上に落下してきたと仮定します。

このとき地上の気温が高ければ、雪片の一部が溶けて水滴になろうとするのですが、空気が乾燥している場合雪片の一部が蒸発して周りの熱を奪います。

なにが言いたいかというと、気温による高温側から低温側に輸送される顕熱量にくらべ、切片の一部が蒸発して切片から熱が奪われる昇華による潜熱量の方が高ければ雪片は溶けにくくなるということになります。

雪を維持するためには温度と湿度のバランスがとても重要になるんですね。

・雪になる条件は、温度と湿度のバランスが重要

・雪片を温める顕熱輸送より昇華による雪片から奪う潜熱量が多ければ雪片は溶けにくくなる。

まとめ

ここまで、降雪現象について考えてきました。

雪が降って積もるためには温度や湿度が重要ということがわかっていただけたかと思います。

実は日本は降雪量が世界一で、かつパウダースノーが降る世界でもまれな地域とのことです。

これには、日本海の距離と偏西風とのバランスが影響しているのですが、海外のスノープレーヤーがうらやましがるほどよい雪質らしいですよ。

そのため海外から雪目当てで訪れる観光客も年々増加傾向にあるようです。

日本で生活していることが少し誇らしくなりますね。

【5分で読める!】雨とは何か?仕組み・発生メカニズムを図解でわかりやすく解説!

最後までお読みいただきありがとうございます!