【保存版】気象予報士は本当に稼げる!?資格の価値とおすすめ就職先10選!

問1

気象業務支援センター

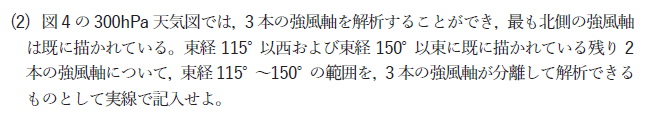

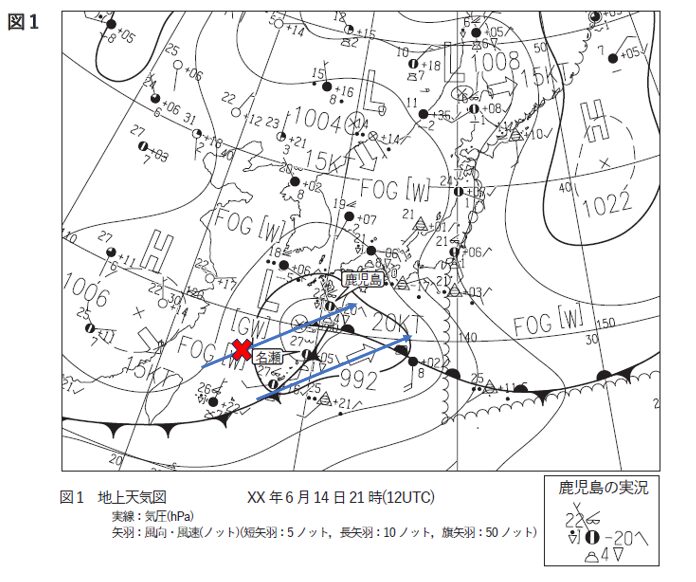

問1(1) 地上天気図

早速、問1の(1)から問題を解いていきましょう。

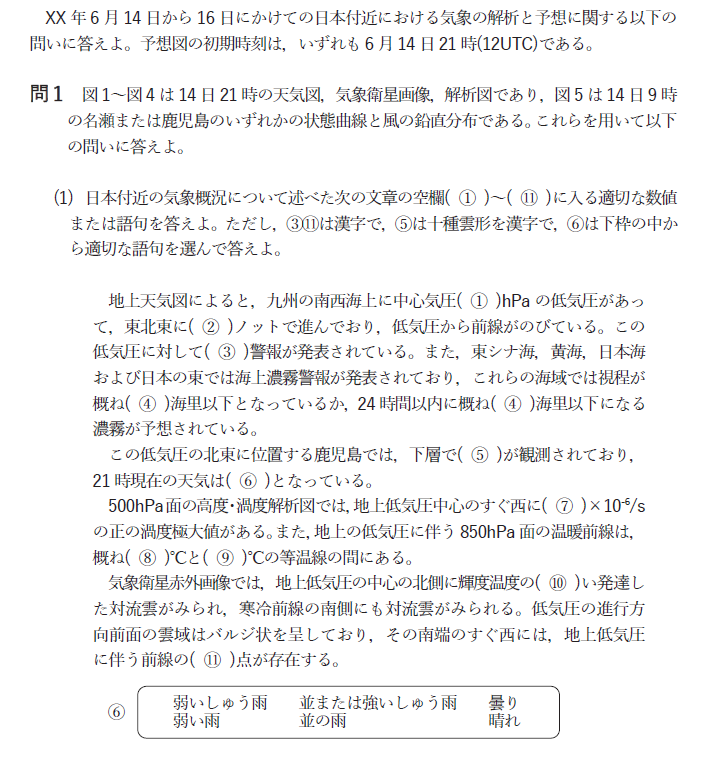

まず、図1の地上天気図を見ます。

気象業務支援センター

地上天気図によると、九州の西南海上に中心気圧①992hPaの低気圧があって東北東へ②20ノットで進んでいます。

この低気圧に対しては「GW」の③海上強風警報が発表されていますね。

東シナ海、黄海、日本海および日本の東では海上濃霧警報が発表されており、これらの海域では視程が概ね④0.3海里以下となっているか、24時間以内に概ね④0.3海里以下になる濃霧が予想されています。

鹿児島の実況図を見ると、下層で⑤積雲が観測されており、21時現在の天気は⑥曇りとなっています。

気象業務支援センター

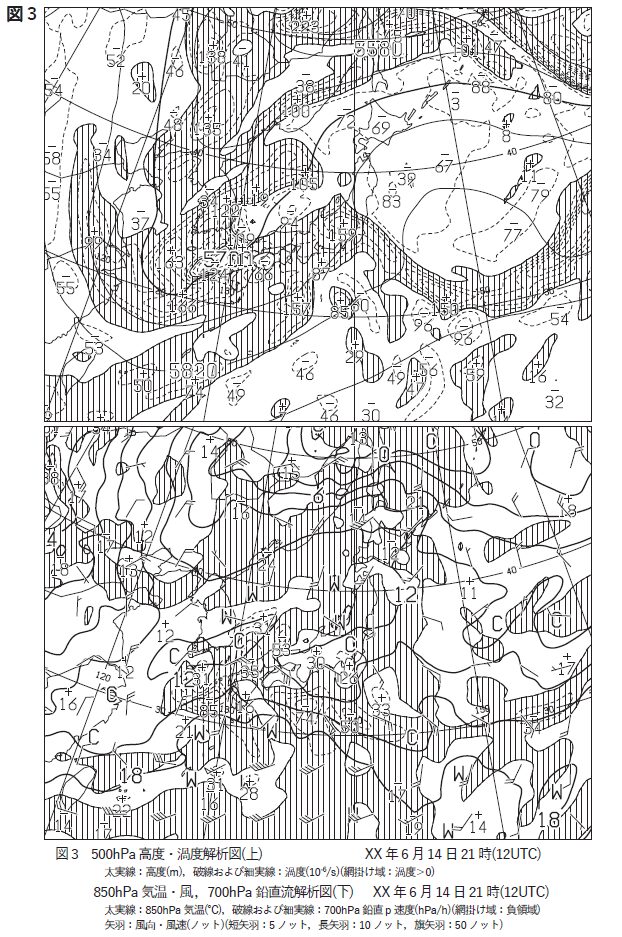

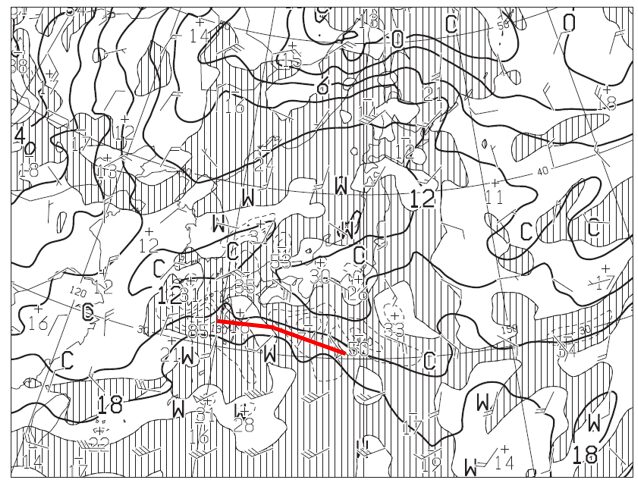

500hPa面の解析図では、低気圧中心のすぐ西に⑦166×10-6/sの正の渦度極大値が確認できます。

また850hPa面の温暖前線は概ね⑧15℃と⑨18℃の等温線の間にありますね。

地上の温暖前線から約2°程度北にずらした位置で850hPa面での気温を確認すれば問題ないでしょう。

気象業務支援センター

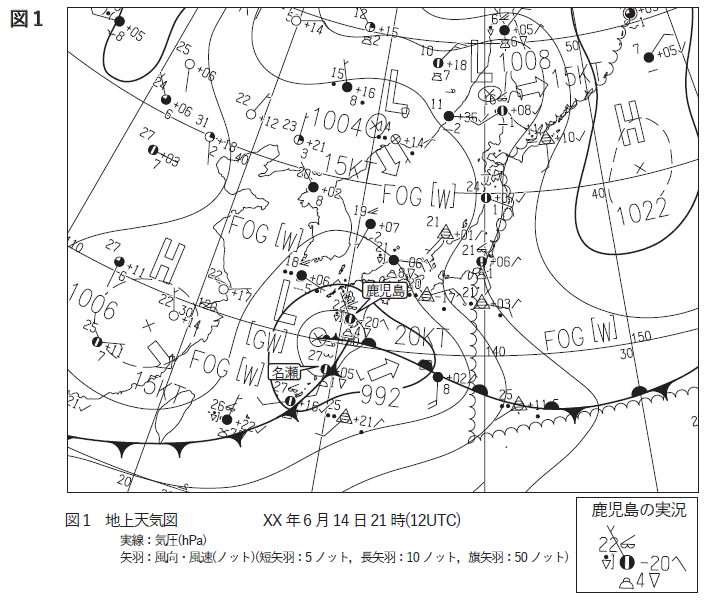

気象衛星赤外画像では、低気圧中心の北側に輝度温度の⑩低い発達した対流雲が見られ、寒冷前線の南側にも対流雲が見られます。

低気圧進行方向前面の雲域はバルジ状を呈しており、その南端のすぐ西には地上低気圧に伴う前線の⑪閉塞点が存在しています。

地上前線は閉塞していますので、問題文から「閉塞」というワードはすぐ思いつきますね。

これで問1(1)は終了です。

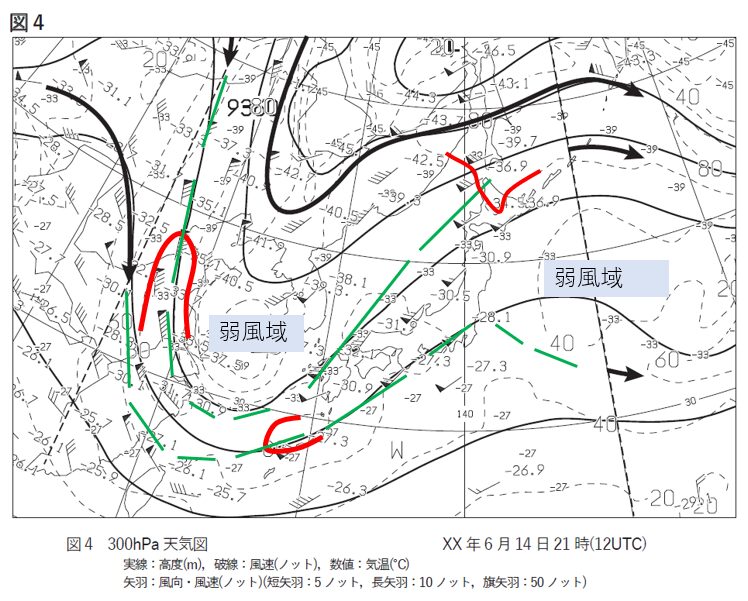

問1(2) 強風軸

問1の(2)です。

気象業務支援センター

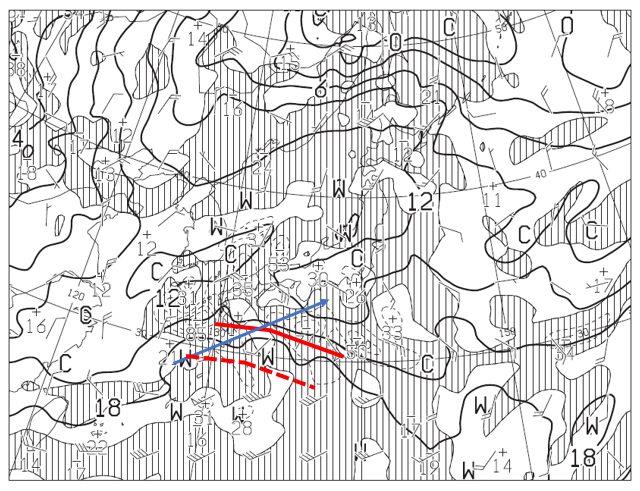

強風軸解析についてです。

図4には最も北側の強風軸がすでに記載されており、他2本も始点、終点の位置が描かれています。

あとはそれぞれ線をつなぐだけという親切な問題。

強風軸解析でのポイントは、強風域と等風速線です。

気象業務支援センター

3本あるうちの真ん中及び南側の強風軸が通るであろう箇所に細切れに緑線を記入してみました。

赤く凸とした部分は80ノットの等風速線であり、相対的に強風域となっていますので、強風軸が必ず通る箇所になります。

一方で弱風域は40ノット程度と相対的に風速が弱い箇所になりますので、強風軸は通りません。

あとはそれぞれで矢羽根で80ノットに近い風速となっている箇所を通るように、なめらかに線をつなげば概ね解答に近い強風軸を引くことができます。

気象業務支援センター

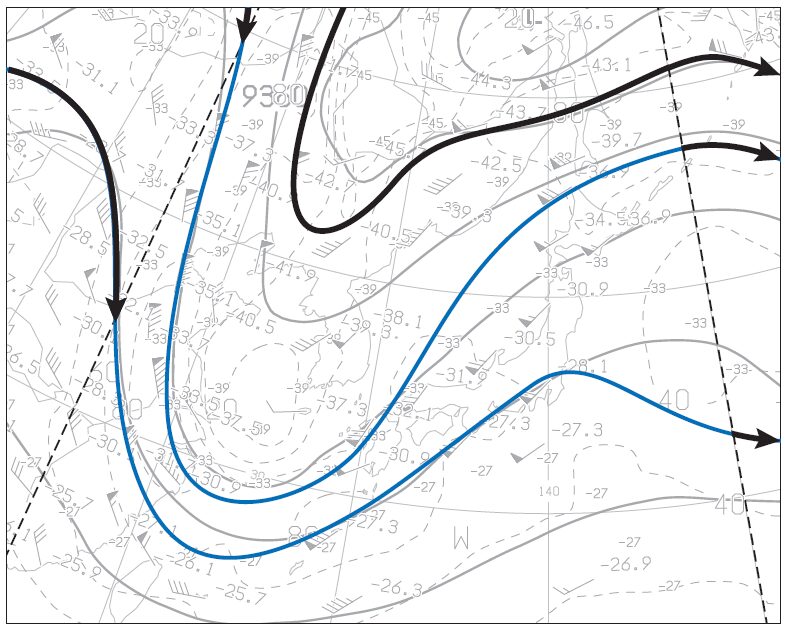

問1(3) 状態曲線と風の分布

問1の(3)です。

気象業務支援センター

問1の(3)の①では九州の南西海上の低気圧の位置を読み取ります。

気象業務支援センター

この問題、よく問題を読まなかった方の中には、北緯30°、東経129°といった具合に、図1の地上天気図にある低気圧の位置を解答された方もおられるのではないでしょうか。

解答に必要なのは、14日9時の低気圧の位置。

つまり、図1の地上天気図に記載のある時刻から12時間さかのぼった時刻での低気圧の位置です。

大丈夫でしょうか。

問題文には同じ移動方向、速度で12時間移動しているとありますので、時間を巻き戻すと青矢印上の240海里戻ったところ。

赤×の位置が解答すべき低気圧の位置になります。

緯度経度は北緯28°、東経135°となります。

今回はちょうど低気圧が東経120°、130°の真ん中にありますので考えやすいですが、緯度経度の求め方に不安な方はこちらも活用できますのでチェックしてみて下さいね。

【5分で読める!】緯度・経度の簡単な求め方は?気象予報士がわかりやすく解説!

問1の(3)の②です。

今度は前線が交差する緯度についてです。

気象業務支援センター

まず14日21時での温暖前線は(1)で解答した15℃と18℃の等温線の中間となるとのことなので、上図のような位置になるはずですね。

間違えやすいのはこの問題も14日9時での12時間前の温暖前線の位置と東経130°との交点をを解答するところ。

気象業務支援センター

つまり、赤点線が12時間前の温暖前線の位置になります。

あとは東経130°との交点を読み取れば答えとなります。

答えは北緯29(30)°

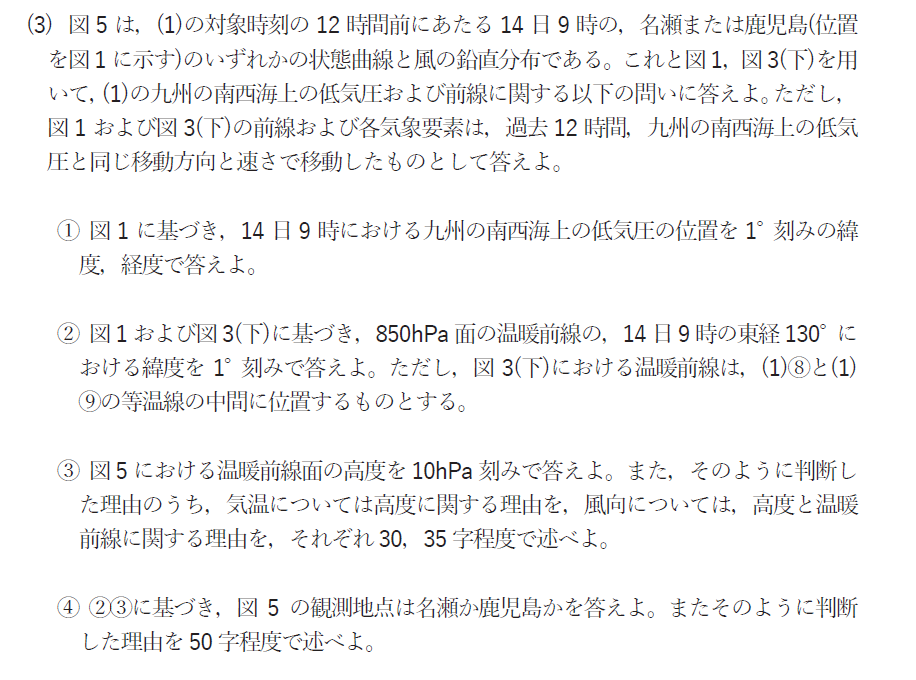

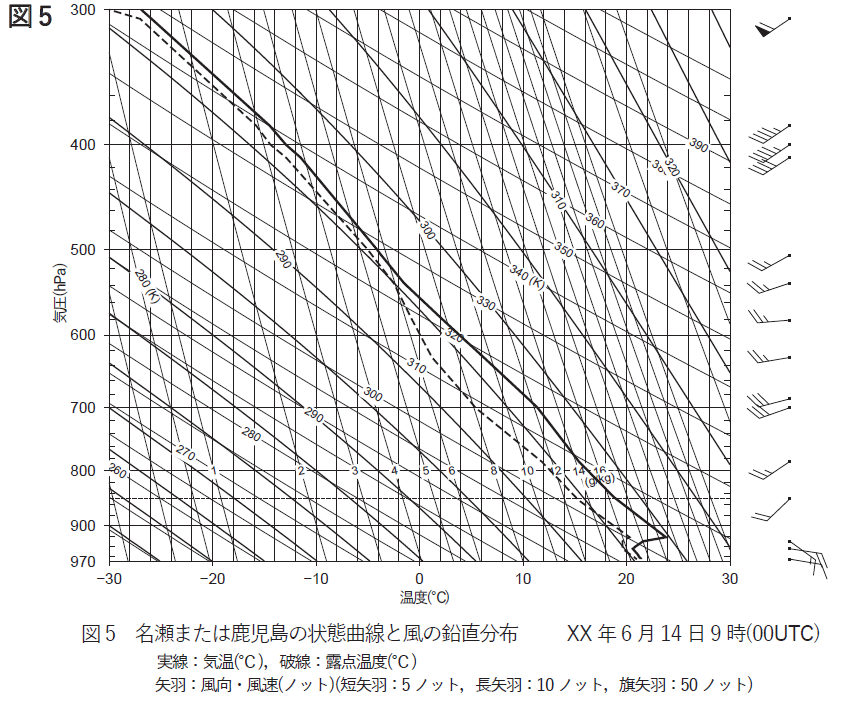

問1の(3)の③です。

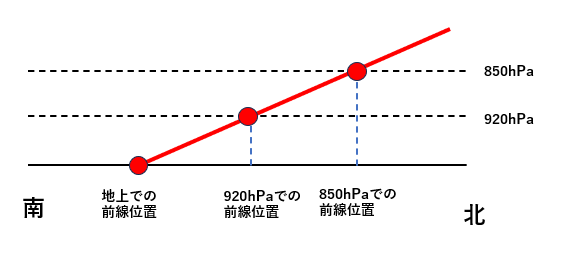

温暖前線面の高度をエマグラムから読み取ります。

気象業務支援センター

逆転層は上空に向かって、気温が上昇しているところでした。

状態曲線から明らかに気温が上昇しているところが確認できますよね。

それは920(930)hPa。

また、温暖前線であれば暖気移流を伴いますので風向が上空に向かって時計回りとなるところが逆転層があると判断できる高度になります。

これらをまとめると気温については「明確な気温の逆転層があり、前線面はその上端にあたるため。」、風向は「上空に向かい時計回りに変化しており、その変化が特に大きいため。」となります。

問1の(3)の④です。

さきほど、②の問題で14日9時での850hPa面での前線位置を予想しました。

赤点線の温暖前線の場所は名瀬と鹿児島の間にありました。

上図で考えると、温暖前線は850hPaでの前線位置の北に鹿児島、南に名瀬が位置するはずです。

状態曲線では920hPaの位置に前線位置を確認することができましたので、南にある名瀬が観測地点であることがわかります。

よって答えの地点名は名瀬。

理由は「850hPaの温暖前線は名瀬と鹿児島の間に推測され、状態曲線の前線面は850hPaより低いため。」となります。

問2

気象業務支援センター

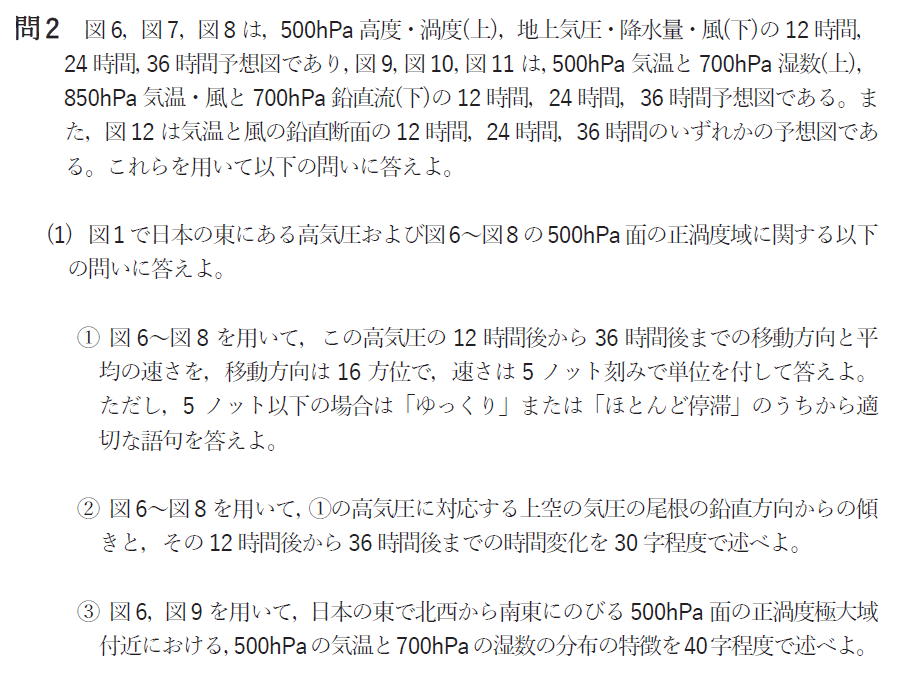

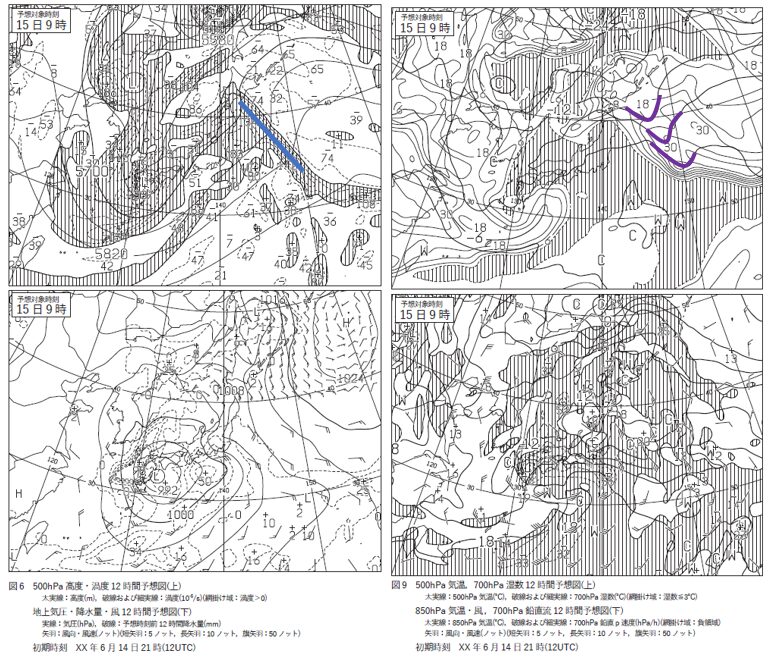

問2(1) 日本の東の高気圧

問2の(1)です。

気象業務支援センター

問2の(1)の①です。

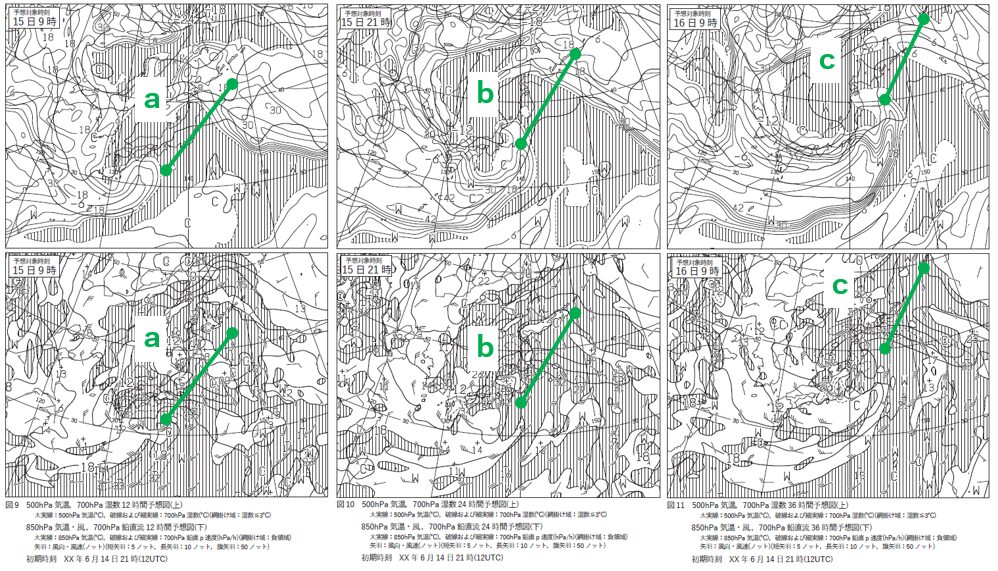

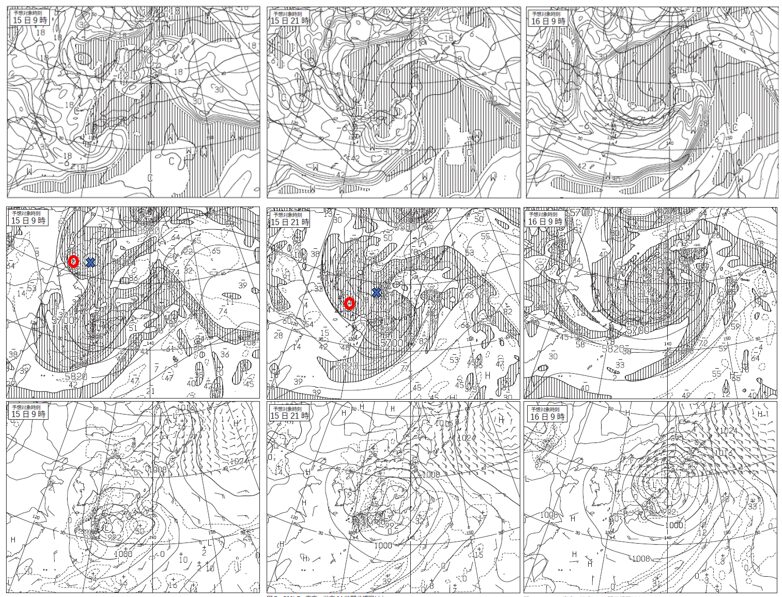

図は500hPa天気図および地上天気図を左から12時間後、24時間後、36時間後と並べています。

日本の東にある高気圧中心に赤×を記入してみました。

この問題では、この高気圧の移動速度を求めることになります。

12時間後から36時間後までの移動距離はおよそ110海里。

速度に直すと4.5ノット=5ノット以下となりますので速度はゆっくりですね。

また、移動方向は東北東(北東)です。

よって移動方向と速さは「東北東(北東)にゆっくり」となります。

問2の(1)の②です。

今度は高気圧中心と、上空の気圧の尾根の位置関係についてです。

①で検討した図には500hPa天気図に気圧の尾根を記載しています。

高気圧中心との位置関係はどうでしょう。

時間がたつにつれ徐々に西から中心に近づいてきていることがわかりますね。

これを高気圧中心と気圧の尾根の鉛直方向で考えると、西に傾いていた軸が直立するとなります。

答えは「上空に向かって西に傾いており、傾きは次第に小さくなる。」となります。

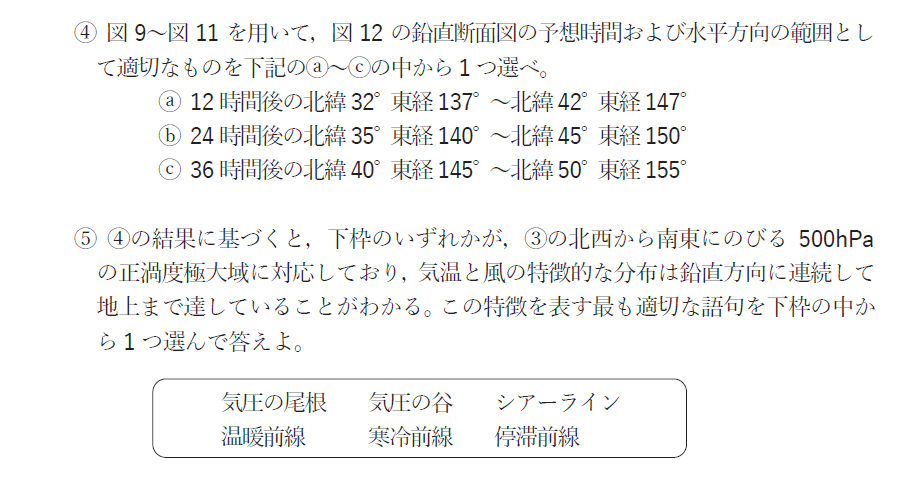

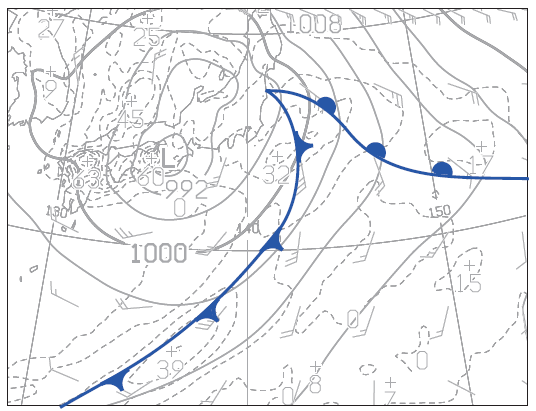

問2の(1)の③です。

まず下図をご覧ください。

気象業務支援センター

問題にある日本の東で北西から南東に伸びる正渦度極大域というのは図の青線の箇所になります。

この付近の500hPaでの気温と700hPaでの湿数分布を見ていきます。

まず気温から。

500hPa天気図での気温分布で特徴的なのは、渦度極大域のすぐ東に、紫で示した、周りに比べ気温が相対的に低い気温場の谷が確認できるところです。

気温場の谷という表現は重要なのでこの機会に覚えておくようにしましょう。

さてこの気温場の谷の西では-12℃から-6℃の等温線の間隔も狭く、温度傾度が大きいことがわかります。

次に湿数。

気温場の谷の南西側には湿数3℃以下の湿潤な領域が広がっており、そこから北東に進むにつれ湿数が高くなっている様子が確認できます。

その境界は気温場の谷のすぐ西にあたり、この箇所で湿数の傾度も大きくなっていることが読み取れますね。

これらをまとめると、「気温場の谷のすぐ西で、温度と湿数の傾度が大きく、その南西側には湿潤域が広がる。」となります。

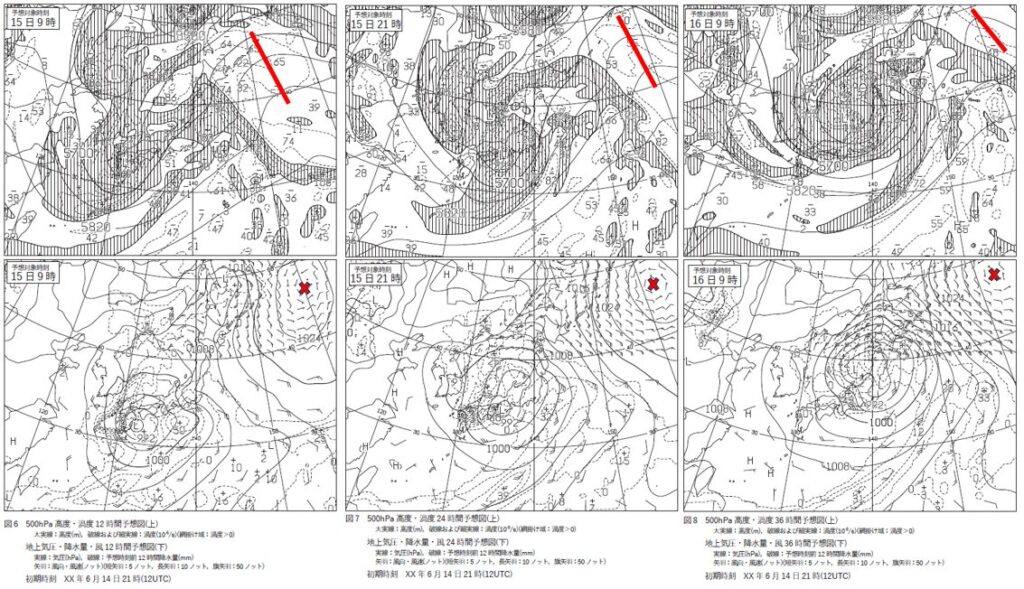

問2の(1)の④です。

まず、問題文にあるaからcの位置を確認してみましょう。

500hPa及び850hPaにaからcの位置を記載してみました。

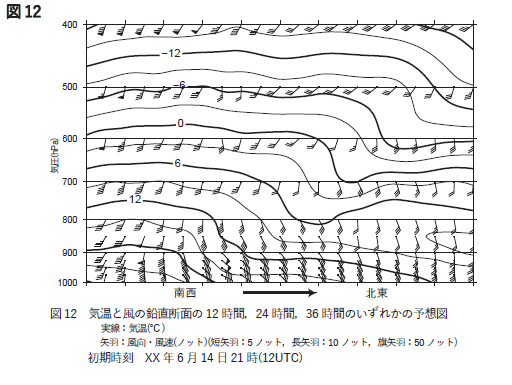

次に図12を見ます。

気象業務支援センター

この図からわかることは500hPaの高度では南西から北東に行くにつれ-6℃から-15℃に気温が下がっていること。

850hPaでは南西から北東に向かって南西から南南東に風向が変化していることがわかります。

この状態が確認できる位置をaからcの中で探せばいいんですね。

まずa。

南西側のスタート位置の気温を確認すると、-6℃よりも高温です。

つまり、-6℃もしくはそれより低温からスタートしている予想図の条件と異なるため答えではありません。

bとcに関してはどちらも予想図と同じような温度変化となっているため、気温から判断することは難しそうです。

では、風向はどうでしょう。

南西側でのスタート位置の風向はbは南西、cは南南東、北東側はbが南南東、cは南南西です。

つまり予想図との風向が合致するのはbとなります。

答えは「b」です。

問2の(1)の⑤です。

④の結果というのは南西から北東にむかって気温が低くなり、風向が南寄りから東よりに変化していく状態を示していました。

この状態を表しているのは枠内であれば温暖前線しかありません。

簡単にいうと、気圧の尾根、谷は気圧分布、シアーラインは風向、寒冷前線は風向が南から北よりに変化するはず。停滞前線も風向は南と北で南から東よりにはなりません。

よって、答えは「温暖前線」です。

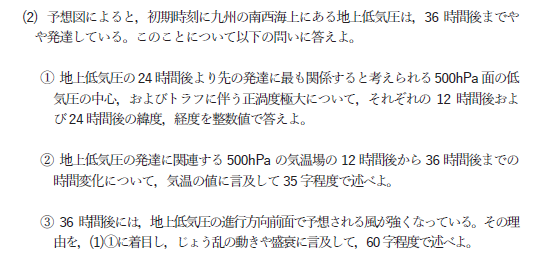

問2(2) 九州南海上の地上低気圧

問2の(2)です。

気象業務支援センター

問2の(2)の①です。

この問題では24時間後よりの先の地上低気圧の発達に関係する低気圧中心、正渦度極大について読み取ります。

ポイントは24時間後より先ということ。

低気圧が発達するためには、上空の低気圧及び正渦度が低気圧の西に位置しておく必要があります。

例えば、12時間後の500hPa天気図をみるとLマークが日本の北と南に2つ確認できます。

まよって、南のLマークの緯度経度を解答した方もおられるかもしれませんが、24時間後の天気図を見ると、南のLマークは地上低気圧中心の上、もしくは東に位置し、低気圧の発達には寄与しなくなります。

つまり、低気圧に発達に寄与するのは図の青×の低気圧となります。

またそれに関係する正渦度は赤丸。

これらの緯度経度が24時間後よりの地上低気圧の発達に寄与する低気圧中心と正渦度極大ということになりますね。

答えはは500hPaの低気圧中心は12時間後で北緯43°、東経127°、24時間後では北緯39°、東経133°。

500hPaの正渦度極大は12時間後では北緯42°、東経123°、24時間後では北緯36°、東経128°となります。

問2の(2)の②です。

地上の低気圧に関係する気温場について見ていきます。

気象業務支援センター

上段二つが500hPa天気図、最下段が地上天気図で12時間後から36時間後まで横ならべにしています。

12時間後で見てみると、②で解答した低気圧中心の近くに、Cで表されている-15℃以下の寒気核が存在していることがわかります。

この領域の動向を見ると、36時間後までに徐々に南東進し日本海南部まで移動していていることがわかります。

寒気が北から低気圧の南に回り込むように移動してきていることから低気圧発達に寄与するとかんがえることができます。

まとめると「-15℃以下の寒気が中国東北区から日本海南部に南東進してくる。」となります。

問2の(2)の③です。

(1)の①というのは高気圧の移動のことで、東北東にゆっくり進んでいました。

一方で低気圧の動向を確認すると、同じように東北東には進んでいますが、速度が高気圧にくらべ早く進んでいることがわかります。

これは何を意味するのでしょうか。

東に高気圧がゆっくり進み低気圧が発達しながら速く進むと両者が近づくことになり、その間の等圧線は狭くなりますよね。

等圧線が狭くなれば気圧傾度が大きくなりますので風速が強まります。

これが低気圧前面で風速が強まる理由です。

答えは「高気圧は発達しながらゆっくり移動する一方、低気圧は発達しながら高気圧より速く東北東進し、等圧線の間隔が狭まるため。」となります。

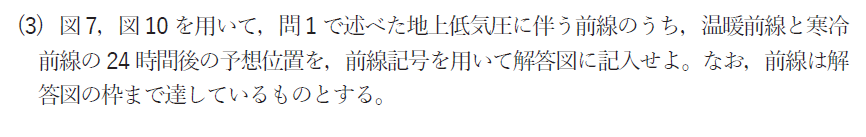

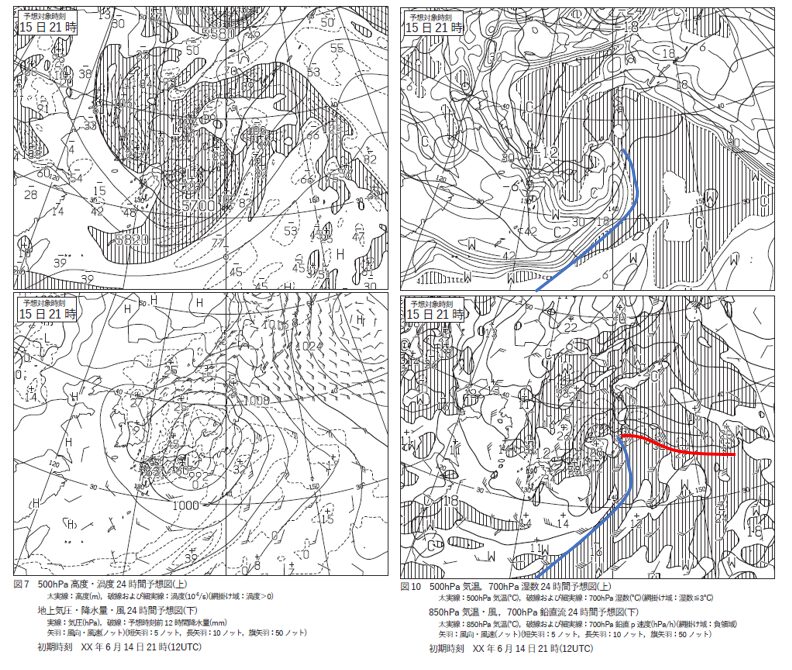

問2(3) 前線解析

問2の(3)です。

気象業務支援センター

前線解析の問題です。

問題文から温暖前線と寒冷前線とあるので、閉塞前線は記載する必要はありません。

気象業務支援センター

前線を引く際にはいくつかポイントがあります。

まず重要なのが等温線集中帯。

図1では15℃~18℃に前線が位置していましたので、この温度域も参考に前線位置を推定していきます。

すると、850hPaでは15℃の南に等温線集中帯の南縁が位置しているため、まず、ここに温暖前線が引けそうだということが判断できます。

また温暖前線付近では南東風と南西風、寒冷前線付近では南風と北東風の風向のシアーも確認することができます。

シアーがある箇所には前線が位置する可能性が高いです。

次に700hPaを見ると、温暖前線と寒冷前線をつなぐ箇所に上昇流域が確認でき、湿数が大きな乾燥域がその南側に回り込んできているということも読み取れますね。

つまりこの福島県沖を中心として前線が引けそうだなというのもここで判断することができます。

最後に地上天気図を確認し、気圧の谷にそって滑らかに前線をひけば解答図のようになります。

気象業務支援センター

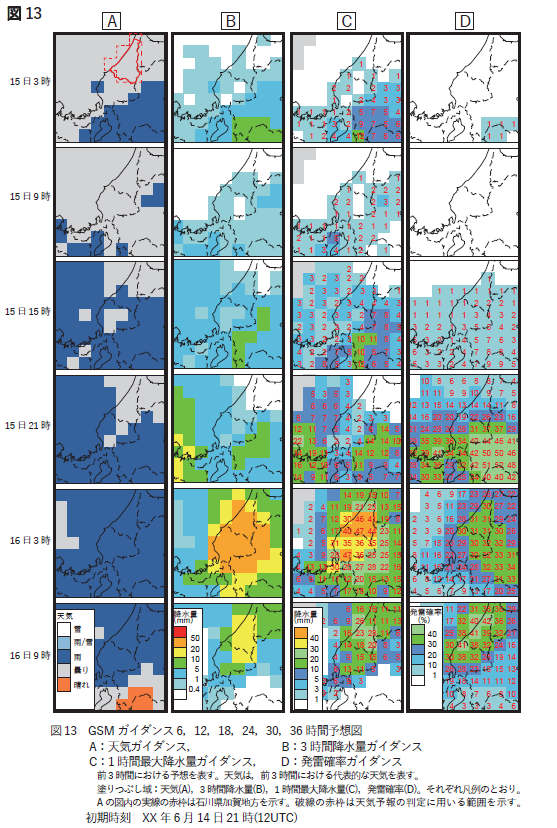

問3

気象業務支援センター

問3(1) ガイダンス

問3の(1)です。

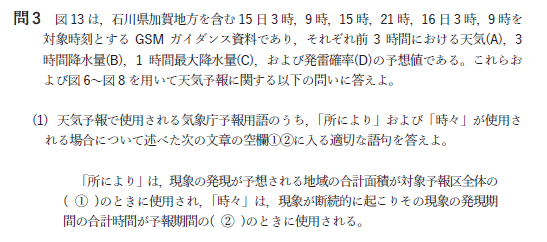

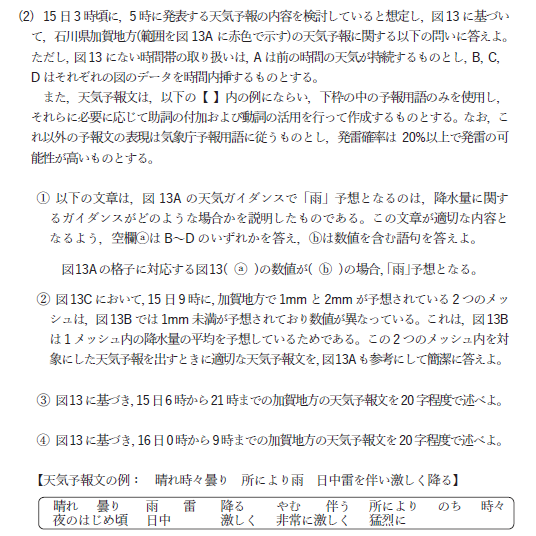

「所により」は、現象の発現が予想される地域の合計面積が対象予報区全体の①50%未満のときに使用され、時々は現象が断続的に起こりその現象の発現期間の合計時間が予報期間の②1/2未満のときにしようされます。

この問題は覚えておかないと解答を記述することが難しい問題ですね。

しっかり覚えておきましょう。

問3(2) 加賀地方の天気予報

問3の(2)です。

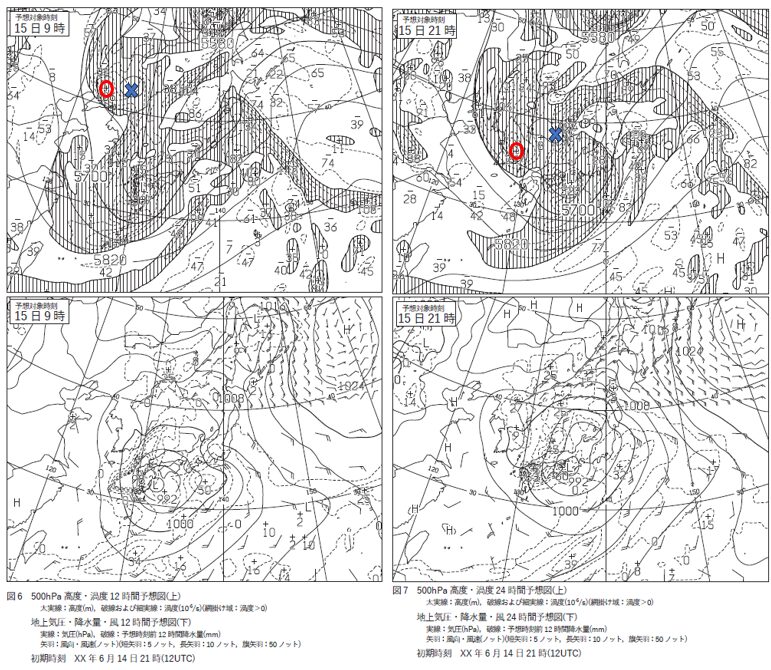

問3の(2)の①です。

気象業務支援センター

まず問題文に15日3時ごろに5時に発表する天気予報の内容を検討しているとあるので、天気ガイダンス前3時間の代表天気を表しています。

前3時間の降水量を表している3時間降水量ガイダンスはBで、1mm以上の雨の降る地域の合計面積が50%以上のとき、雨予想となります。

つまり(a)はB、(b)は1mm以上です。

問3の(2)の②です。

Bは前3時間での平均降水量、Cは前3時間のうち、1時間での最大降水量を予想しています。

15時9時での加賀地方ではCで見ると1mm、2mmと二つのメッシュがありますが、前3時間での格子内の平均降水量は0.4mm以上1mm未満となり、いずれの格子でも1mm未満となります。

1mm以上の降水量はないが、平均降水量で雨が降っている場合は所により雨となります。

一方で、Aの天気ガイダンスでは加賀地方は曇りで、代表天気は曇りですね。

つまり加賀地方での2つのメッシュを対象とした天気予報を出すときの予報文は「曇り 所により雨」となります。

問3の(2)の③です。

②を参考に加賀地方での15日6時から21時までの予報文を考えます。

まず15日6時から9時。

これは②で検討した曇り所により雨となります。

次に12時から15時。

加賀地方での代表天気はAから曇り。

Bから1mm以上が3メッシュ。1mm未満が4メッシュ。降水0が1メッシュなので所により雨となります。

12時は図にはありませんが、問題文から9時と12時の値を内挿(平均)した図となるため15時同様曇りところにより雨となります。

つまり、9時から15時は全て曇り所により雨。

次に18時から21時。

加賀地方での代表天気はAから曇りですね。

降水量はBから1mm以上が1メッシュ。1mm未満が4メッシュ。降水0が3メッシュなので曇り所により雨となります。

18時の図もありませんが、15時と21時の図から内挿すれば曇り所により雨であることは判断できます。

つまり、15時から21時も予報文は曇り所により雨。

よって6時から21時までは全て曇り所により雨となります。

一方でDを確認すると20%以上の格子は15時まではありませんが、21時では20%以上の格子が加賀地方の対象範囲に2つありますので、所により雷ありとなります。

15時と21時の値を時間内挿すると18時では20%以上の格子はないので、18時から21時のみところにより雷ありとなります。

18時から21時は気象用語で夜の初め頃。

15日6時から21時での予報文は「曇り 所により雨 夜の初め頃雷を伴う。」となります。

問3の(2)の④です。

16日0時から9時までの予報文を先ほどと同様に考えます。

まずAから対象時刻での代表天気は雨であることがわかりますね。

16日3時には1時間降水量が気象用語で激しいとなる降水量30mm以上の格子が多数確認できます。

またDでは15日21時から16日9時までは連続して20%以上の発雷確率のある格子が複数あるため16日0時から9時の全期間で所により雷という表現を加える必要があります。

予報文は「雨 所により雷を伴い激しく降る(雨で激しく降り、所により雷を伴う)」となります。

問3(3) 加賀地方での注意報

問3の(3)です。

気象業務支援センター

加賀地方で発表される注意報についてです。

まず、降水量について考えていきましょう。

16日3時では一時間降水量は40mmや16日9時の段階で20mmを超える格子が複数確認されることから、大雨や洪水といった注意報が発表される可能性は高いと考えられます。

地域によっても発表基準は異なりますが、24時間での降水量が50mm以上や短時間の激しい雨で発表する場合もありますので該当するはずです。

次に発雷確率ガイダンスで、20%を超える格子が15日21時から16日9時で複数確認できました。これらのことから雷注意報が発表される可能性は高いと考えられます。

そして最後に風。

地上天気図で24時間後および36時間後の能登半島付近の風速を確認すると、それぞれ20ノットの北風と25ノットの北西風を確認することができます。

地域によっても発表基準はことなりますが、おおむね20ノットを超える場合に発表されます。

またこの強風に伴い波も高くなることが予想されます。

これらのことから、加賀地方で発表される可能性のある注意報は大雨、洪水、強風、波浪、雷となります。

まとめ

皆さんお疲れさまでした~!

今回の問題構成としては大問が3題と一見問題量がすくなそうですが、一つ一つでしっかり問題をよく読まないと解くことが難しい問題ばかりでしたね。

時間帯の異なる天気図を見比べたり、ガイダンスを比較したりと時間のかかる慎重な作業も求められました。

また天気予報での気象用語なども覚えておらず予報文をうまく解答できなかった方もおられるのではないでしょうか。

実技試験では幅広い知識が求められるため、学科の内容(専門知識など)を都度振り返りながら、勉強を進めていくことも点を積み上げるポイントになってきそうです。

がんばっていきましょう。

【5分で読める!】気象予報士実技試験の突破のカギは時間配分にあり!完全完答のコツをご紹介!

最後までお読みいただきありがとうございます!

このブログは私の経験もふまえ、独学で勉強していく方の「悩みを少しでも減らしたい」という思いを解消すべく、全て手作業で時間をかけ作成しております。

少しでも役に立った、今後も継続してほしい、また読みたいと感じられる方がおられましたら是非codocから投げ銭という形で応援してください!

あなたの応援が次のコンテンツを生み出す力になっています。