【保存版】気象予報士は本当に稼げる!?資格の価値とおすすめ就職先10選!

問1

気象業務支援センター

問1(1) 地上天気図

早速、問1の(1)から問題を解いていきましょう。

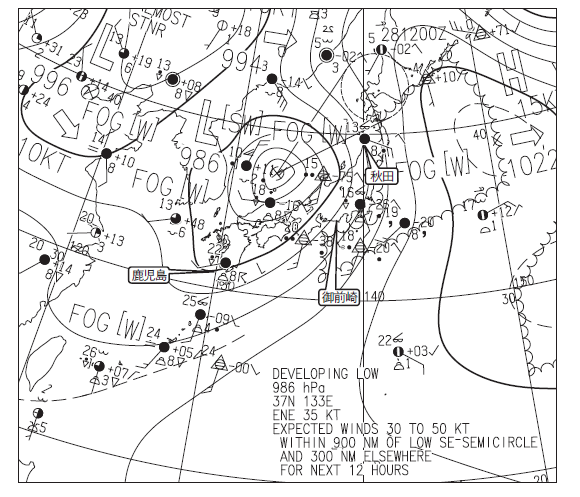

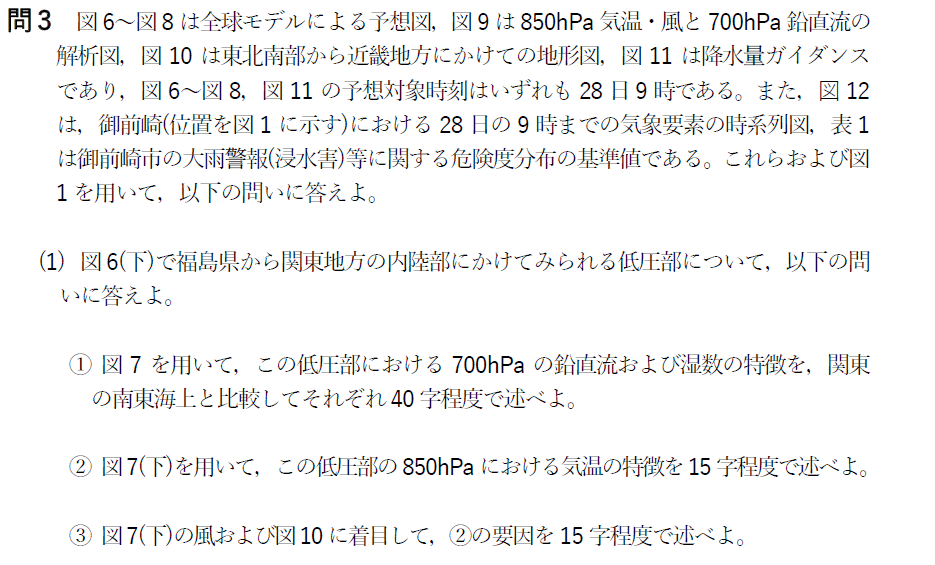

まず、図1の地上天気図を見てみます。

気象業務支援センター

日本海には中心気圧986hPaの低気圧があり、右下の注意事項を見ると、①東北東に②35KTと記載があります。

そして、この低気圧に対しては[SW]とあるので、③海上暴風警報が発表されています。

日本の東海上に目を向けると、FOG[W]があり、高気圧は右周りでかつ、等圧線の向きから

④南よりの風による湿った空気流入のため、⑤海上濃霧警報が発表されています。

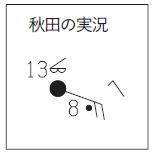

次に秋田の実況図をみてみましょう。

気象業務支援センター

秋田の下層雲はなんでしょうか。記号がないですね。なので⑥はなし。

気圧の変化傾向は記号から⑦上昇後下降ですね。

3時間前と比較すると、⑧低くなっていることがわかります。

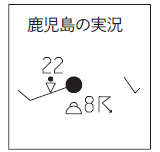

気象業務支援センター

鹿児島の気圧の変化傾向は記号から⑨下降後上昇で気圧はレの先っぽが最初より低い位置にあるので

⑩低くなっていますね。

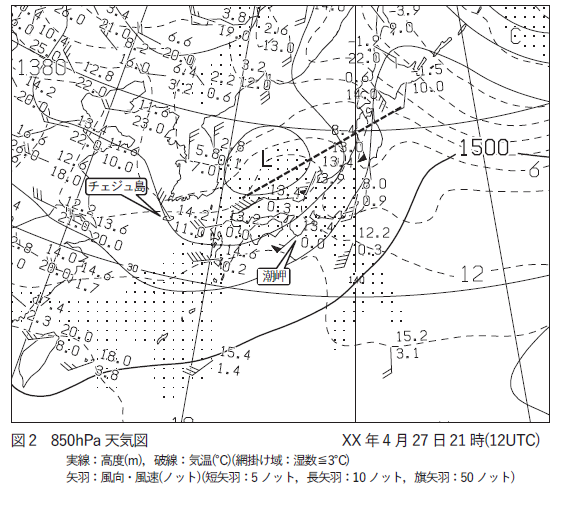

次に850hPa天気図をみてみます。

気象業務支援センター

⑪は温度移流を考える問題ですが、波線を見てみると北が12℃南が15℃の等温線の中にありま

すね。そして北西の風が吹いているということは⑪寒気移流の場です。

また潮岬を見てみると、南西の風が吹いており、先ほどとは逆で⑫暖気移流であることがわかり

ますね。

はい、問1の(1)終了です。

問題をよく読まないと送り仮名で間違えることもあるので気をつけたいところです。

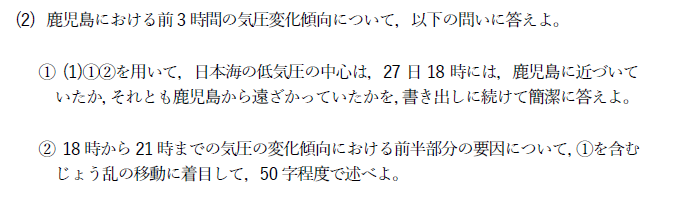

問1(2) 気圧変化傾向

問1の(2)です。

気象業務支援センター

まず問1の(2)の①です。

(1)の①②というのは日本海の低気圧は東北東に35KTで進んでいるでしたね。

27日18時というのは地上天気図の3時間前になります。つまり西南西に105海里さかのぼった位置が鹿児島より右か左かで考えればわかります。

明らかに右に中心が位置していますので①は鹿児島から遠ざかっていた。です。

次に問1の(2)の②です。

鹿児島の気圧傾向における前半部分というのは下降後上昇の下降のところです。

中心は鹿児島から遠ざかっていたのに下降しているということは何か要因がありそうですね。

鹿児島で気圧が低下する要因を考えてみるとここには気圧の谷に対応する寒冷前線が近づいていることが地上天気図からわかります。

なので②は「低気圧の中心が遠ざかることに伴う気圧上昇量に比べ、寒冷前線の接近による気圧の

下降量が大きかったため。」となります。

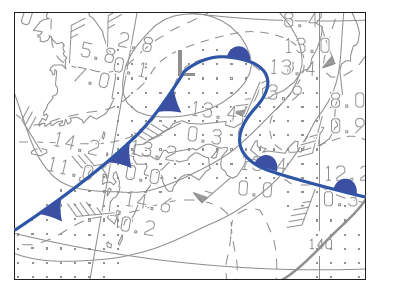

問2

気象業務支援センター

問2(1) 雲域の形状

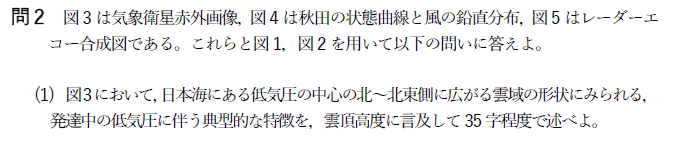

まず問2の(1)から。図3をみてみましょう。

気象業務支援センター

日本海の低気圧中心の北~北東側に広がる雲域の形状を答える問題です。

赤外画像をみると明らかに高気圧性曲率を持つ雲域(バルジ)がありますね。

色も白く雲頂高度も高い雲域であることがわかります。

これをまとめると(1)は雲頂高度が高く、雲域の北縁が明瞭で高気圧性の曲率を持っている。となります。

また問題文に雲頂に言及して・・。や発達中の低気圧の典型的な特徴・・。とあるので上記の回答がでてくることになります。

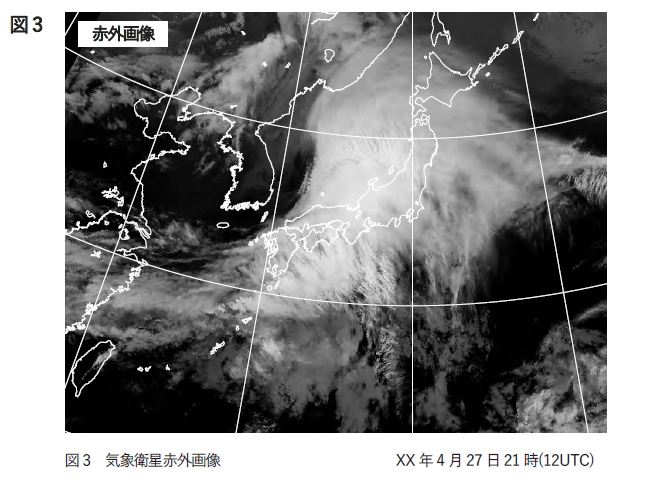

問2(2) 低気圧に伴う前線

問2の(2)です。

気象業務支援センター

まず問2の(2)の①ですが、850hPaの等温線が図2の何℃の等温線に対応するかを考える問題です。

気象業務支援センター

図2を見て温暖前線がどこにあるかわかるでしょうか。

難しいですが、湿数が小さいところの等温線に温暖前線が対応しそうですね。

それを考慮すると①は12℃となります。

問2の(2)の②の前線ですが、温暖前線は12℃の線に沿って記載し、寒冷前線は気圧の谷に沿って記載すると以下となります。(温暖前線が難しいですね~。m(__)m)

気象業務支援センター

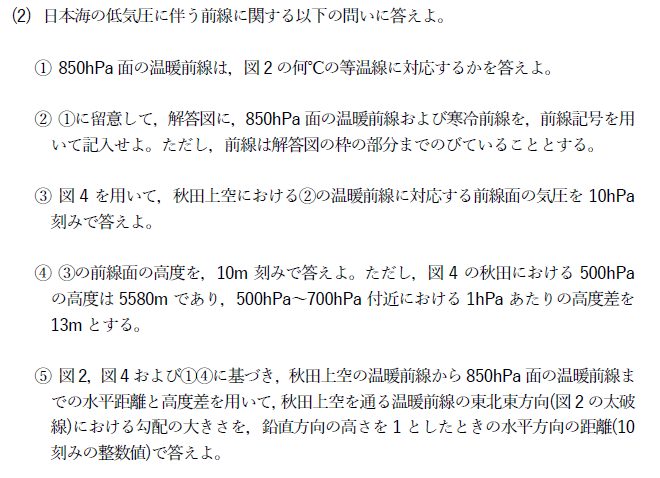

次に問2の(2)の③です。

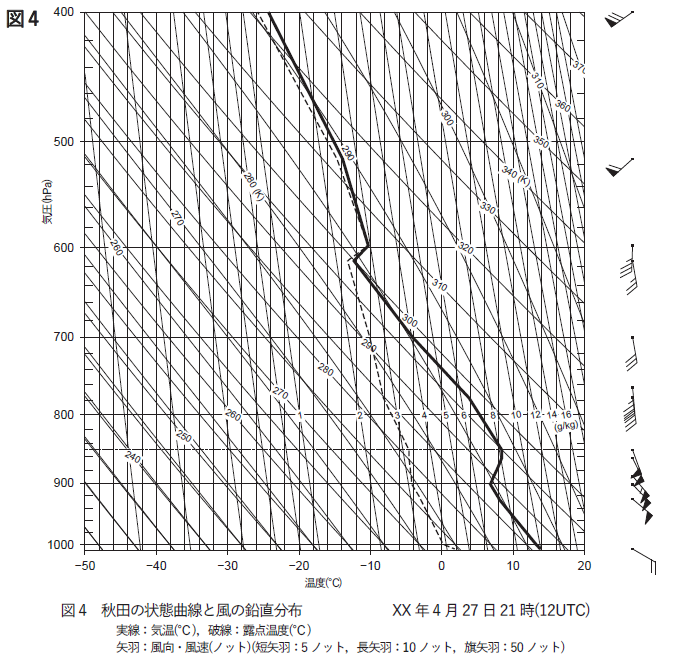

図4を用いて温暖前線に対応する前線面の気圧を求める問題です。

気象業務支援センター

図4を見てみると、明瞭な逆転層は600hPaと850hPaに見られます。

温暖前線面はどちらになるのでしょうか。

前線性逆転層の上端は湿数が小さいのが特徴としてありますので、600hPaより上層が該当しそうです。

またもし850hPaであれば(2)で記載した温暖前線が秋田付近にあるはずなので明らかにおかしいですね。

なので③は600hPaとなります。

問2の(2)の④です。

前線面の高度を求める問題ですね。

問題から500hPaの高度は5580mとあり、500~700hPaでは1hPaあたり13mとあるので高度は③が600hPaなので④の答えは5580m-13m×100=4280mとなります。

仮にいままでの問題が間違っていたとしてもこの問題に500hPa~700hPaと記載あるので前線面は、この間にあるのだなと冷静に感づけるようになれば得点率も上がってくるはずです。

最後に問2の(2)の⑤です。

図2を見ると12℃の温暖前線と秋田との間に点線がひかれていますね。

気象業務支援センター

この距離を測ると大体333㎞です。

これは850hPaの温暖前線面と秋田の水平距離を意味しています。次に鉛直方向ですが、850hPa天気図で秋田の高度を求めると、秋田は1380mと1440mのちょうど中間に位置してそうなことがわかります。

つまり850hPaでは秋田は1410mとなります。

600hPaでは4280mでしたのでこの差を求めると2870mとなります。

鉛直方向を1としたときの水平方向の距離を出すので、答えは333km÷2.87km≒120となります。

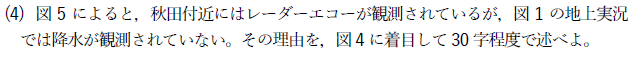

問2(3) 湿度と気温の鉛直分布

問2の(3)です。

気象業務支援センター

気象業務支援センター

図4をみてみると、特徴的な気温変化をしているのは(2)③のところで迷った850hPaの逆転層ですね。

図から下端は900hPaで上端は850hPaとなります。

湿度と気温の鉛直分布の特徴ですがまず実線と波線との距離が離れているので湿度は低いですね。

また気温は上空に向かって上昇しています。

これらをまとめると「湿度が低く、上空に向かって気温が高くなっている。」です。

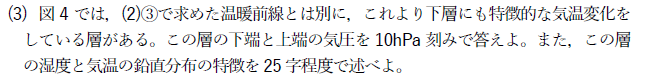

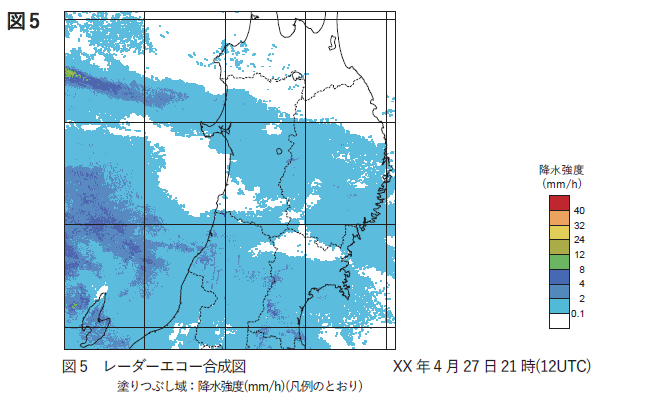

問2(4) レーダーエコー

問2の(4)です。

気象業務支援センター

図5と図1を見てみましょう。

気象業務支援センター

問題文にあるようにレーダーエコーは観測されているものの、秋田では現在天気の記号がなく降水が観測されていません。

気象業務支援センター

図4を見ると、秋田の地上では、とても乾燥しており、上空で雨が降っていても蒸発して観測されないことが予想されますね。

なので、答えは「降水粒子が、乾燥した層を落下する途中で蒸発したため。」となります。

問3

気象業務支援センター

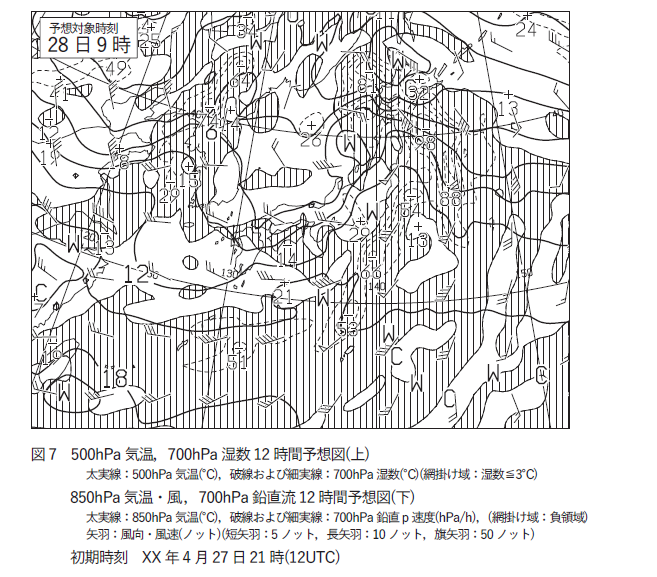

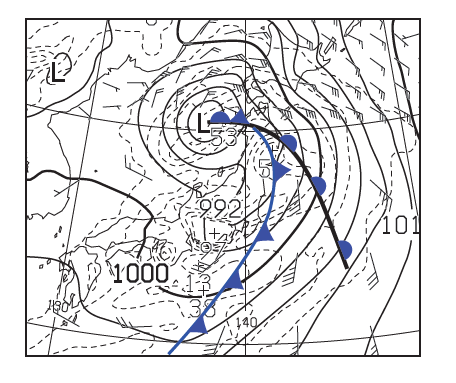

問3(1) 低圧部の特徴

問3の(1)です。

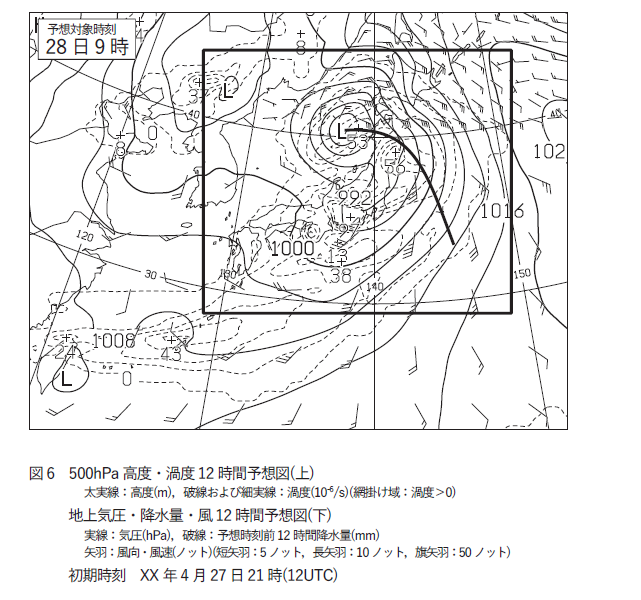

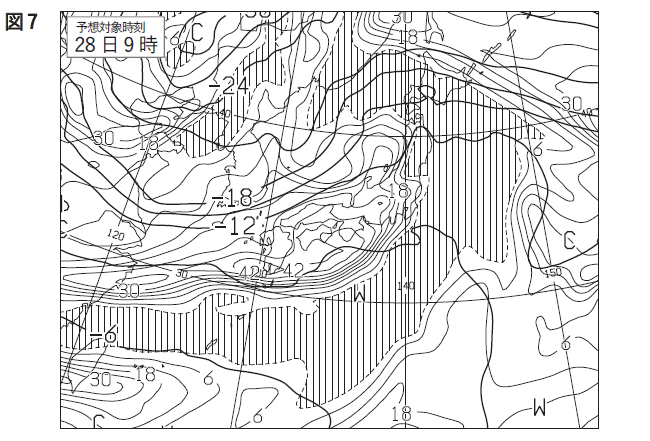

図6(下)と図7をみて答える問題ですね。それぞれ見てみましょう。

気象業務支援センター

問3の(1)の①では鉛直流及び湿数の特徴を考えます。

まず図6(下)では、福島から関東内陸部にかけて等圧線が南に膨らんだ気圧の谷がみられますね。

図7の鉛直流をみると、関東の南東海上では-66hPa/hなどの強い上昇流がみられます。

ちなみに、鉛直流が強いというのは-50hPaを超えるときに表現します。

一方で低圧部に目を向けると、負の領域はほとんどなくなり、下降流が広がっていることがわかります。

次に湿数です。

関東の南東海上では斜線がひかれており、3℃以下と湿数が小さくなっていることがわかります。

低圧部はどうかというと、斜線部からは外れて湿数が相対的に大きくなっていることがわかりますね。

これらをまとめると、

鉛直流の特徴:

関東の南東海上は強い上昇流域だが、低圧部は下降流または弱い上昇流域である。

(後半の上昇流域はなくても正解の範囲と考えます。)

湿数の特徴:

関東の南東海上は湿数が小さく湿潤だが、低圧部は相対的に湿数が大きく乾燥している。

となります。

「強い」、「弱い」、「相対的」などのワードはすぐ出てくるように頭にインプットしておきたいですね。

問3の(1)の②です。

低圧部の気温の特徴について考える問題です。

図7(下)の気温の分布をみてみると、低圧部に「W」の記号がみられますね。

これは気温の極大値をしめしています。

なので、「低圧部には高温の極値(極大値)がある。」が答えになります。

問3の(1)の③です。

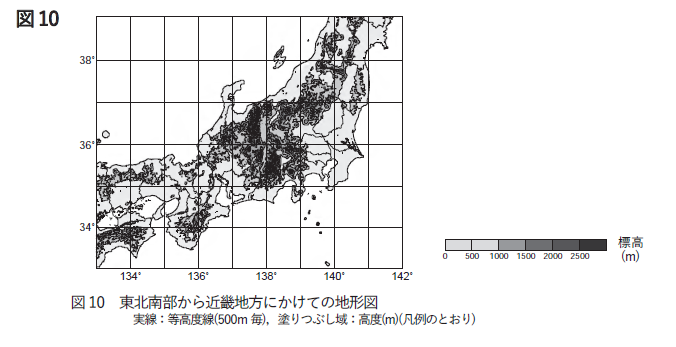

図7(下)と図10をみて考えます。

気象業務支援センター

さきほどの問題で高温の極値「W」があるのは関東地方でしたね。

図10をみるとそこは平野部になっておりその北西側には標高の高い山地が見られます。

図7の風向きをみてみると、北西もしくは西の方角から風が吹き、この山地にぶつかって平野部に流れ込んできていると想像できますね。

高温となっている理由としては一般知識でも学んだフェーン現象が考えられます。

よって「山岳の風下の下降流による昇温(フェーン)」が正解になります。

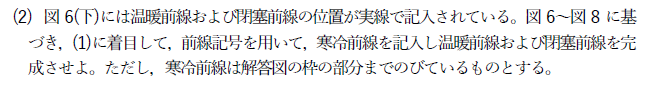

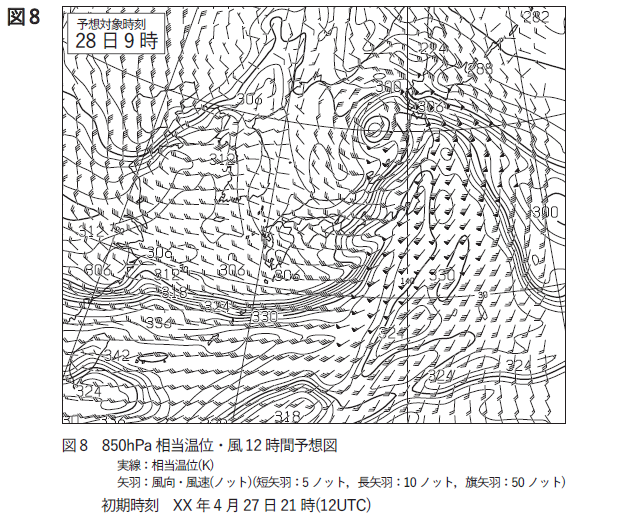

問3(2) 寒冷前線の作図

問3の(2)です。

気象業務支援センター

前線を記載する問題ですね。

気象業務支援センター

図6(下)を見ると、解答欄に既に閉塞前線および温暖前線がつながって記載されていますね。

つまり温暖型閉塞前線となり閉塞前線の手前側が奥側より相対的に高温になっていることを示唆しています。

気象業務支援センター

図8を見ると閉塞点の位置は相当温位線の突っ込みの先端部分(青森県)付近と想定できます。

風の流れを考慮しつつ相当温位線の南端付近を線でつなぐと寒冷前線となります。

気象業務支援センター

地上天気図だけみていると一瞬気圧の谷に寒冷前線が沿うのかなと思ったりするかもしれませんが、相当温位線や上昇流域、湿数などみても気圧の谷の右側に前線が位置することが読み取れます。

このあたりは慣れも必要かと思いますので、繰り返し作図を行い理解を深めてみてください。

【図解付き!】気象予報士実技試験の作図問題を完全対策まとめ(前線解析・等圧線解析)

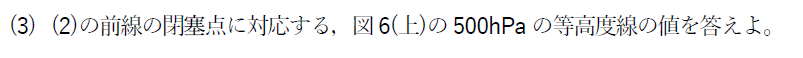

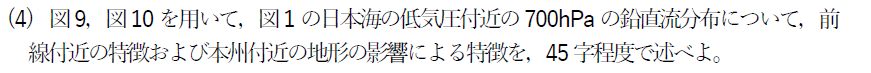

問3(3) 閉塞点に対応する等高度線

問3の(3)です。

気象業務支援センター

気象業務支援センター

閉塞点は図6(上)の等高度線のどこになるかを考えます。

先ほどの(2)の問題で閉塞点は青森付近であることがわかりますので、それに対応する等高度線を探してみると5520mとなります。

等高度線は60m刻みです。このあたりも覚えておいた方がよいですね。

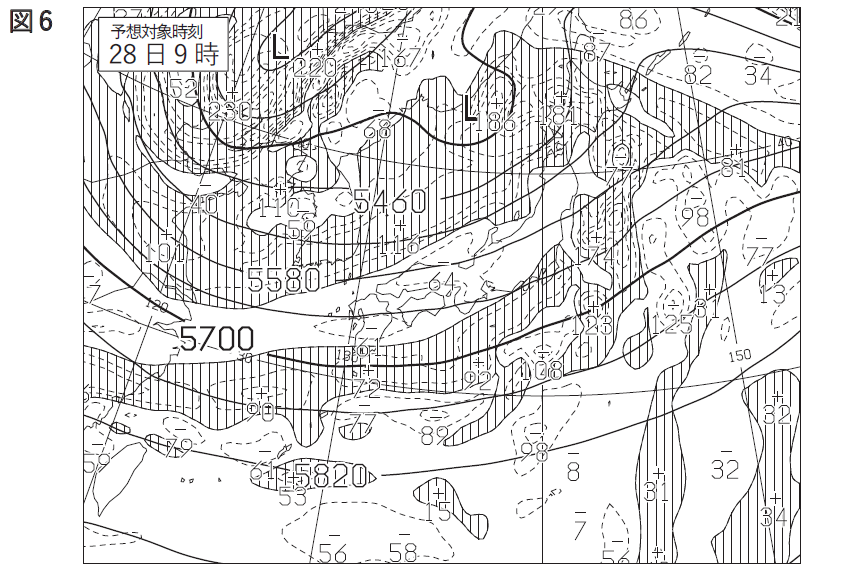

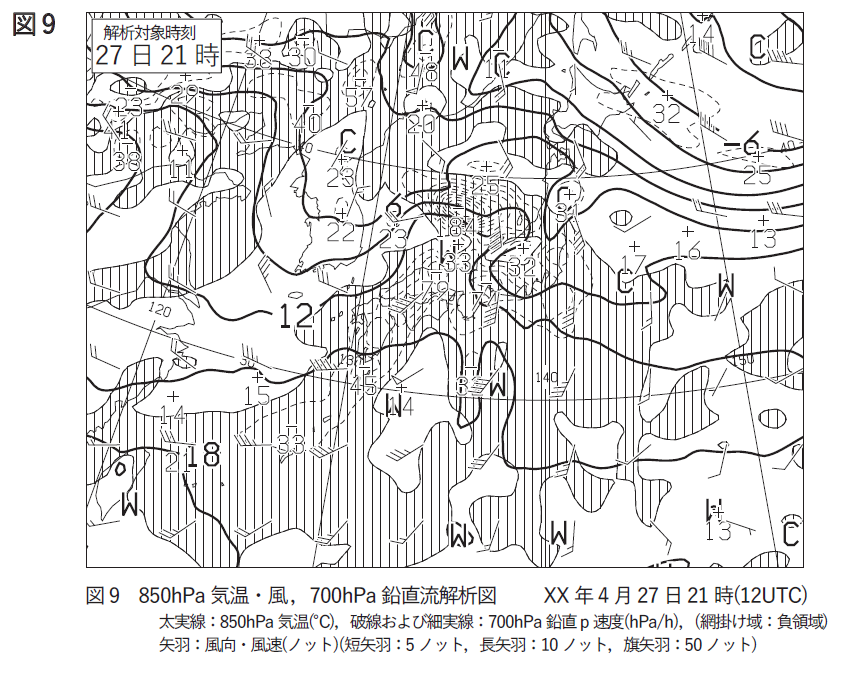

問3(4) 700hPaの鉛直流分布

問3の(4)です。

気象業務支援センター

図9と図10をみてみましょう。

気象業務支援センター

700hPaの鉛直流に着目してみると、低気圧の前線(閉塞、温暖、寒冷前線)付近及び、山地の南、南西斜面では上昇流域、山地の北、北東側では下降流域となっていることがわかります。

まとめると、「前線付近および山地の南~南西斜面では上昇流域、山地の北~北東側では下降流域になっている。」となります。

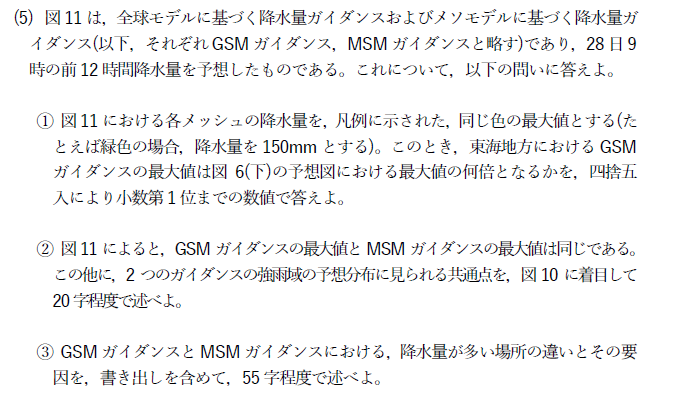

問3(5) ガイダンス

問3の(5)です。

気象業務支援センター

まず問3の(5)の①からです。

気象業務支援センター

GSMの東海地方のガイダンスの最大値は黄色なので200mmとなります。

気象業務支援センター

図6(下)の予想図では97mmの12時間降水量が確認されていますので、①の答え200mm÷97mm≒2.1倍となります。

問3の(5)の②です。

GSMとMSMガイダンスの共通点を図10に着目して考える問題です。

図11から黄色の強雨域のある個所は静岡県の北部から中部にかけてといったあたりでしょうか。

気象業務支援センター

図10を見てみると、その強雨域のすぐ北には標高の高い山地が確認されますね。

つまり答えは「山地の南~南西斜面に沿って分布している。」になります。

問3の(5)の③です。

GSMとMSMガイダンスの降水量の多い場所の違いを見てみると、図11の黄色の着色についてMSMの方が細かいことがわかりますね。

これはMSMモデルの分解能(5km)がGSM(20km)に比べて高いことを示しています。

これらをまとめると「MSMガイダンスは、MSMのモデル地形の分解能が高いため、実際の山地の南西斜面を中心にきめ細かく予想している。」となります。

分解能についてはたまに問題で出題されるので、表現方法を頭の片隅にいれておくようにしておきましょう。

【テンプレ暗記用】気象予報士実技試験の記述解答を全部丸暗記帳!(過去10年分以上)

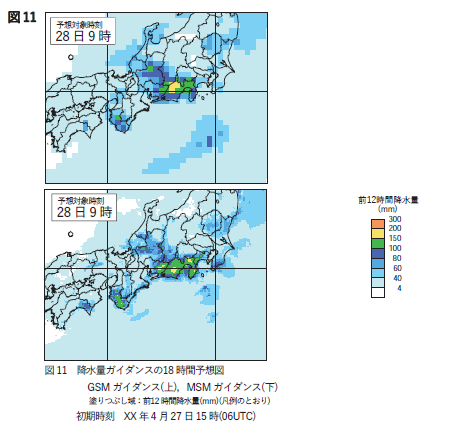

問3(6) 気象要素の時系列

問3の(6)です。

最後の大題ですね。かんばりましょう。

気象業務支援センター

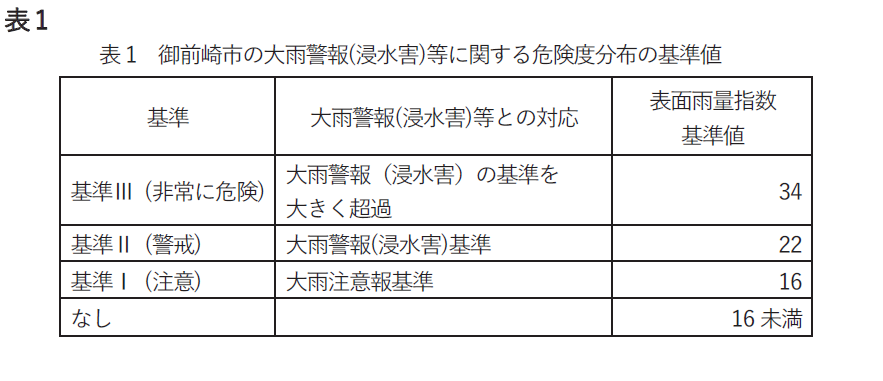

図12及び表1を用いて答える問題になります。

まず問3の(6)の①から。

寒冷前線の通過時刻とその根拠についてです。

気象業務支援センター

寒冷前線の通過にはいくつか根拠があります。

・気圧が上昇したとき

・気温が低下したとき

・風向が時計まわりに変化したとき

・風速が強まったとき

・降水が増えたとき

などです。

図12で上記に該当する時刻を探すと、気圧が急激に上昇している4時40分が怪しいですね。

降水量もこの時刻以降で増加していますし、また気温の下降も見られます。

あと風向も南南西から西南西に時計回りに変化しています。

これらから答えは4時40分となります。

また根拠は風向と気温に着目してと問題文にあるので「風向が南南西から西南西へ変わり、気温の下降が始まったため。」となります。

問題文をよく読まないと不要なことを記載して失点につながることもあるので注意です。

次に問3の(6)の②です。

前30分の降水量の最大値は図11から4時50分~5時20分の30分間で13+15+12=40mm。

また30分で40mmなので降水強度は40mm÷0.5h=80mm/hとなります。

答えとしては降水量:40mm、時刻:5時20分で降水強度:80mm/hですね。

問3の(6)の③です。

何やら難しそうですが表面雨量指数(流量)はm3/sで表されるようです。

単位をそろえて計算してみると、40×10-3m/3600s×103m×103m=40×10/36=11.1m3/s

答えがでましたね。11.1m3/sです。

一見難しそうな問題も実は簡単だったりするので、あまり動揺せず計算してみましょう。

問3の(6)の④です。

問題がややこしそうですが、②の答えを使うみたいですね。

②の降水強度は80mm/hでした。これを先ほどの③と同じように計算してみると80×10-3m/3600s×103m×103m=80×10/36=22.2m3/s

でましたね。

22.2m3/sが答えになります。

最後に問3の(6)の⑤ですが、表1の危険度分布によると以下の基準となっています。

気象業務支援センター

③で22.2m3/sが予想されている状況なので、この表から発表される可能性があるのは基準Ⅱの警戒ということになります。

まとめ

皆さんお疲れさまでした!

実技は問題量がとても多いですが、慣れが肝心です。

繰り返し練習して正答率を上げていきましょう!

【5分で読める!】気象予報士実技試験の突破のカギは時間配分にあり!完全完答のコツをご紹介!

最後までお読みいただきありがとうございます!

このブログは私の経験もふまえ、独学で勉強していく方の「悩みを少しでも減らしたい」という思いを解消すべく、全て手作業で時間をかけ作成しております。

少しでも役に立った、今後も継続してほしい、また読みたいと感じられる方がおられましたら是非codocから投げ銭という形で応援してください!

あなたの応援が次のコンテンツを生み出す力になっています。