皆さんこんにちは!気象予報士のyoshi.です。

気象予報士試験の勉強を始めたばかりのときに、必ずでてくる温位。

最初につまづくポイントではないでしょうか。

今日は温位についての解説していきたいと思います。

しっかり読んで、理解を深めていきましょう。

【5分で読める!】千里の道も一歩から。天気や気象がより面白くなる厳選本8選のご紹介!

温位とは?

温位の定義

温位の定義についてですが、専門用語を交え紹介すると

ある高さにある空気塊を1000hPaまで乾燥断熱変化させてその時の温度を絶対温度で表したものとなります。

ちなみに温位を数式で表すとΘ=T(p0/p)R/Cp

Θは温位(K)、Tは気温(K)、pは気圧(hPa)、p0は1000hPa、Rは気体定数、Cpは定圧比熱です。

例えば高い山に登った時に、上空の空気って冷たいですよね。

一方で地上の空気はあったかい。

一見、地上の空気の方が、温度が高い気がしますが、上空の空気を地上につれてきたら、地上より温度が高くなることがあるんですね。

比較ができるように温位という概念が存在しているんです。

温位の考え方

私たちが生活している対流圏という地上から十数キロまでの高さでは、上空にいくにつれて温度が下がっていきます。

その温度の下がり方は乾燥断熱減率や湿潤断熱減率という値にそって下がります。

温位は乾燥断熱線によって求めることができますので今回はこれだけを考えますね。

乾燥断熱。

つまりその空気に外部から熱を加えられたり、空気塊から熱が発生されない場合には乾燥断熱線を使用することがきまっているんですね。

勉強をしていくとエマグラムという図をよく見ることになると思いますが、そこに記載されている線の1つが乾燥断熱線になります。

これを使うことで、温位を簡単にもとめることができるようになります。

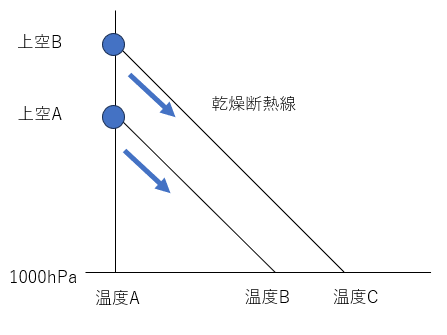

それでは、先ほどの考え方を図にしてみることにしましょう。

まず、上空Aと上空Bに空気の塊があります。

この温度はどちらも同じ温度Aです。

これを地上の1000hPaまで乾燥断熱線にそって、強制的に地上へつれてくることを考えます。

それぞれ1000hPaまで降りてきましたね。

上空Aにあった空気塊の温度は温度B、上空Bにあった空気塊の温度は温度Cになりました。

この温度B又は温度Cがそれぞれの温位という考え方になります。

また地上の1000hPaまで連れてきて比較すると上空Bにある空気塊の温度が一番高いことがわかりますね。

上空にある温度だけで判断すると、その空気が地上に比べあったかいのか冷たいのかというのがわりませんが温位を使うと横並びに比較ができるので便利ですよね。

温位の考え方わかりましたでしょうか。

温位は保存する

乾燥断熱変化では温位は常に保存されます。

保存というのは値が常に一定であるという意味です。

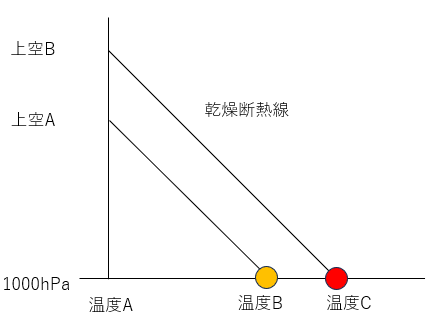

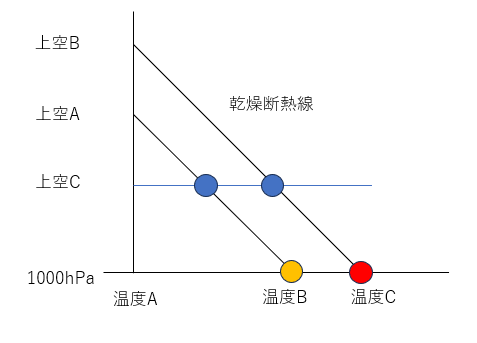

先ほどの図で考えてみましょう。

上空Cの空気塊の温位を考えます。

温位というのは乾燥断熱線にそって、空気塊が1000hPaまで移動したときの温度でしたね。

すると、地上での温度はそれぞれ温度Bと温度Cになり、それぞれが上空Cの空気塊の温位になります。

上空Aや上空Bでの空気塊の温位と同じになりましたね。

つまり、これは一定で保存しているということになります。

温位は乾燥断熱変化では常に保存する。これは覚えておきましょう。

まとめ

温位の考え方について紹介してきました。

基本的なところからひとつづつ確実に理解していくことが、気象予報士試験合格への最短ルートです。

わからないをわかるに変えて、知識を積み上げていくことがポイントになります。

夢への最初の一歩を一緒に進んでいきましょう。

【5分で読める!】相当温位とは何か?仕組みと考え方を図解で気象予報士がわかりやすく解説!

最後までお読みいただきありがとうございます!