【保存版】気象予報士は本当に稼げる!?資格の価値とおすすめ就職先10選!

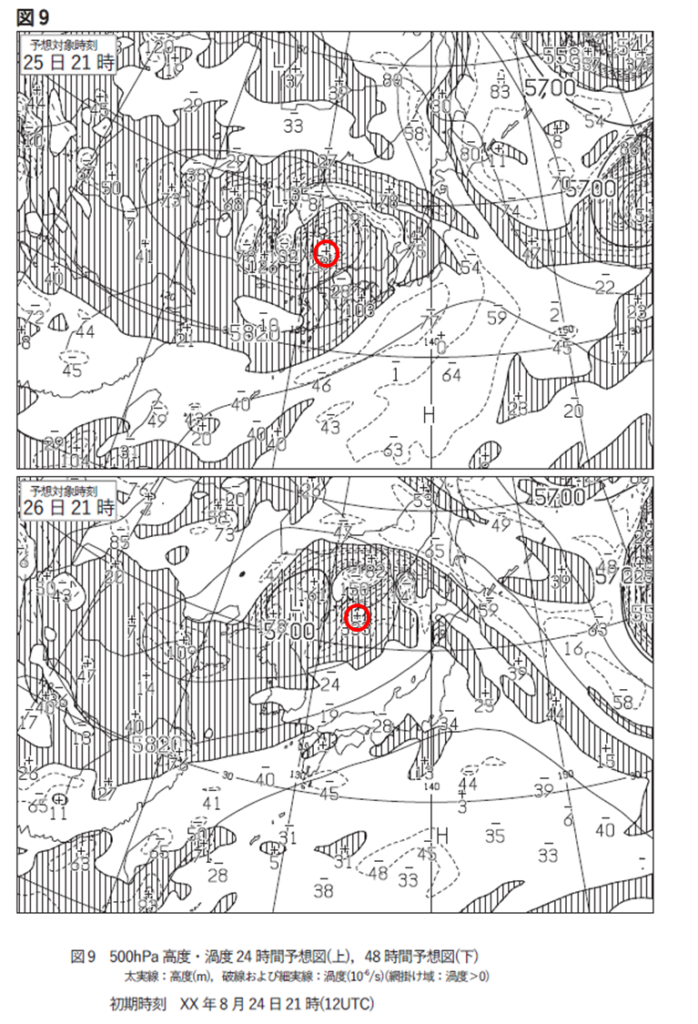

問1

気象業務支援センター

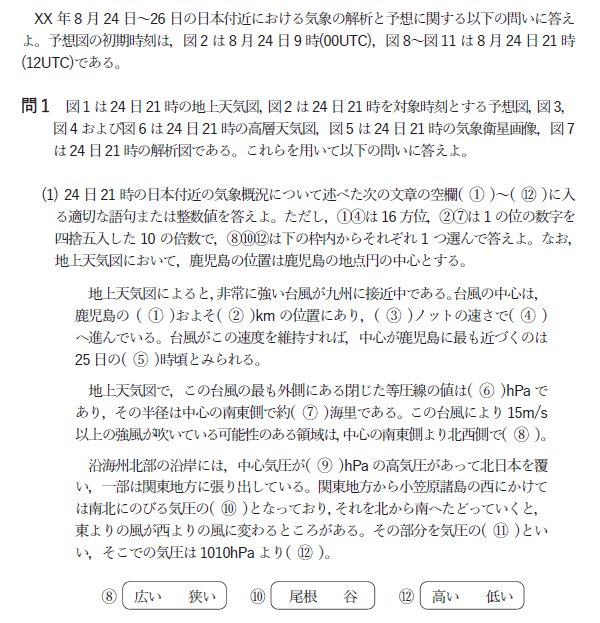

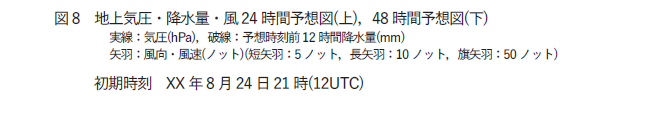

問1(1) 地上天気図

早速、問1の(1)から問題を解いていきましょう。

まず、図1の地上天気図を見てみます。

気象業務支援センター

台風の中心位置を考えます。台風の中心は鹿児島の①南西、②280kmの位置にあり、③20ノットの速さで、④北東に進んでいます。

そして中心が鹿児島に近づくのは25日の⑤5時ごろとみられます。

②、⑤の計算は慎重に行わないと間違えますので、注意が必要です。

緯度10°分は1110kmまたは600海里ですので正確に定規を当て計算するようにしましょう。

そして等圧線間隔は4hPaで図示されており、外側の1020hPaから数えていくと、台風の最も外側に閉じた外側の等圧線は⑥1000hPaでその半径は南東側で約⑦180海里です。

15m/s以上の風の吹いているかぜは注記にあるようにOVER30KTのところが該当しますので、南東側より北西側の方が⑧狭いことがわかります。

沿海州北部の沿岸には中心気圧⑨1020hPaの高気圧がありますね。

また関東西から小笠原諸島は北と南の高気圧に挟まれた領域となっており、先端部分が張り出してきています。

ですので、この領域は気圧の⑩尾根で、この領域は馬の背中で人がまたがるところに似ていることから⑪鞍部と呼ばれます。

鞍部の中心付近は相対的に低くなりますので、1010hPaより⑫低いとなります。

ちなみに1010hPaというのはちょうど点線で示された等圧線になります。

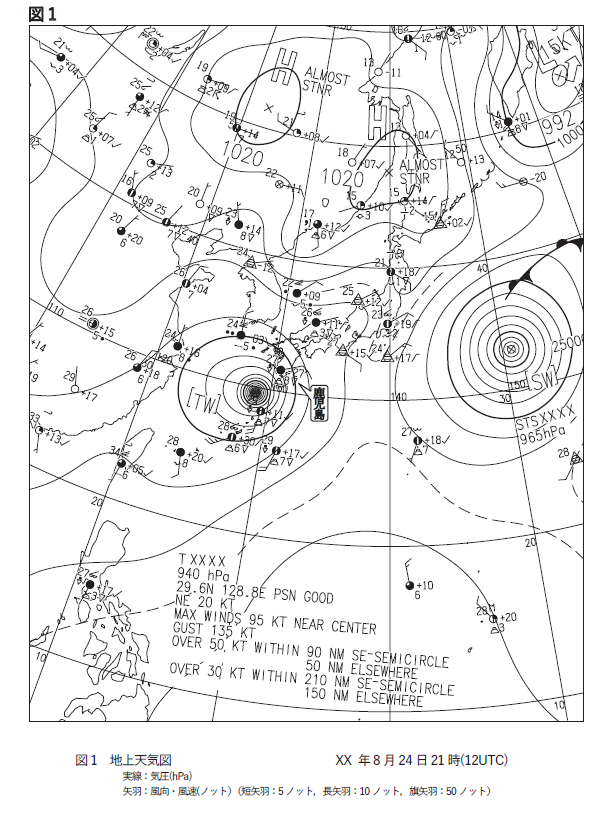

問1(2) 相当温位分布の特徴

問1の(2)です。

気象業務支援センター

台風の風速と相当温位について考えます。

気象業務支援センター

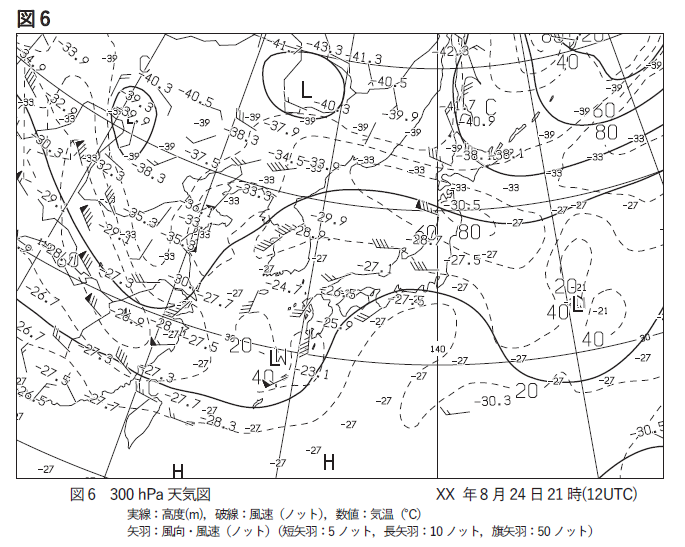

まず図2より風速が強い領域について探してみましょう。

台風中心についてはすぐわかると思いますが、その進行方向の右側で左側にくらべ風速がつよいことがわかりますね。

また最大の風速は中心のすぐ東にある80ノットであることもわかります。

よって「台⾵の進⾏⽅向の右側で⾵速が強くなっており,中⼼のすぐ東で最も強い80 ノットが予測されている」が答えになります。

次に台風の相当温位分布の特徴についてです。

台風は水蒸気の潜熱で発達するもので、中心に暖気核があることは学科にて勉強されているのでご存じかと思います。

つまり中心にいくほど、相当温位も高くなっているはずであることは予想できます。

実際に図をみてみても、中心に近づくにつれて相当温位が高くなっているのが確認できますね。

なので答えは「中⼼部の相当温位が最も⾼い」になります。

問1(3) 温度分布の特徴

問1の(3)です。

気象業務支援センター

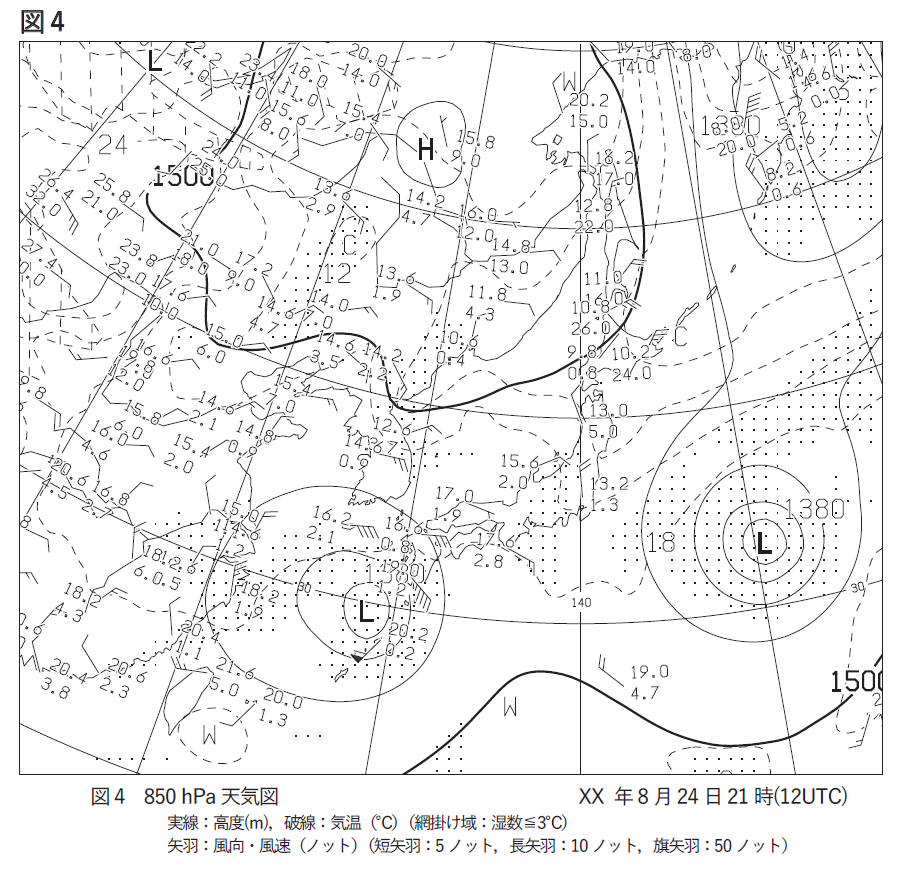

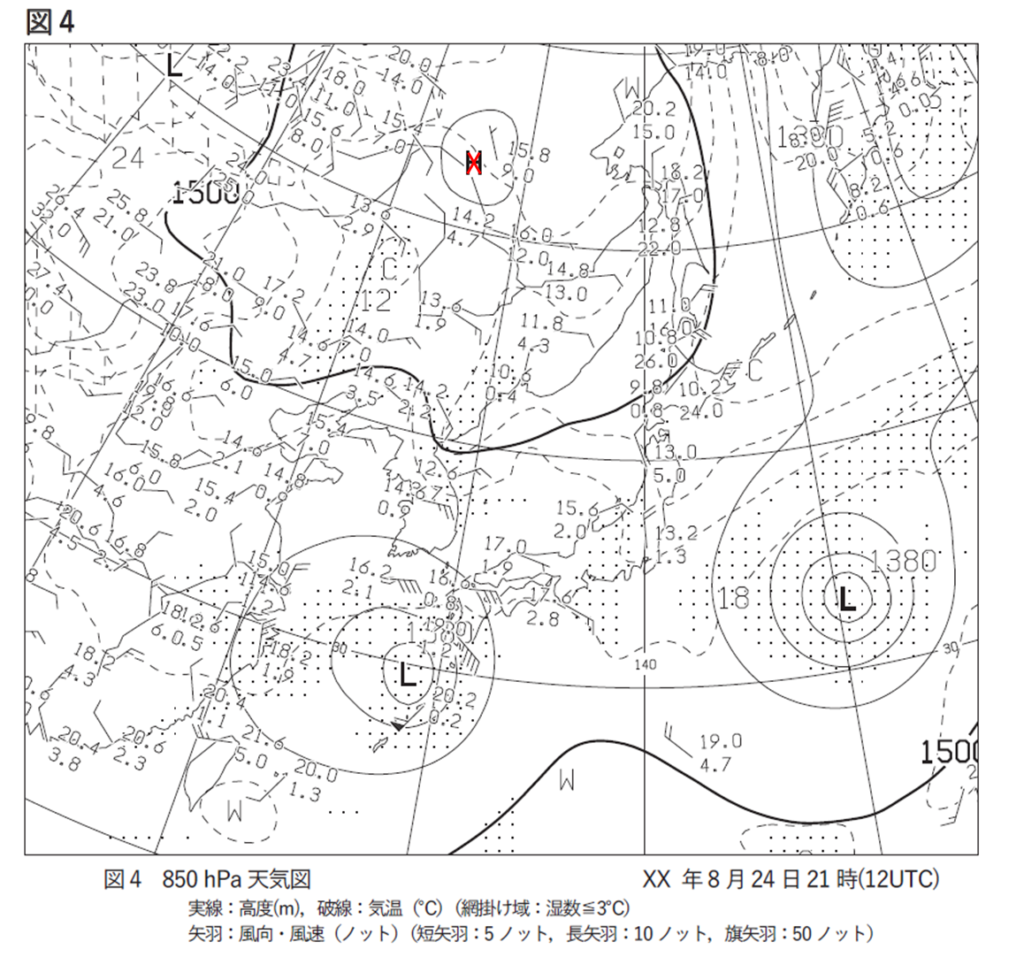

問1の(3)の①では温度分布の特徴を考察します。

図1で見られた北陸から関東にかけての気圧の尾根のあった領域が、850hPaではどのような温度分布となっているかという問題です。

850hPa天気図をみると、気圧の尾根のあった領域では寒気が南にのびて、点線が南に突き出していることがわかりますね。

これは温度場の谷(気温場の谷)と呼ばれる領域で周りより気温が低くなっています。

沿海州北部の沿岸についても同様に温度場の谷が見られます。

まとめると答えは「気圧の尾根付近は850hPa ⾯の温度場の⾕になっている。」になります。

問1の(3)の②です。

緯度・経度問題ですね。

気象業務支援センター

問題が言っているのは上図の×の緯度・経度のことです。

これは確実に正解したいですね。

不安なかたはこちらで解き方を確認ください。

【5分で読める!】緯度・経度の簡単な求め方は?気象予報士がわかりやすく解説!

答えは「北緯: 53 ° 東経: 125 °」です。

また高気圧の中心が地上の高気圧に対してどちらに傾いているかを見ます。

図1の中心をトレーシングペーパーに記載して図4に写してみてもよいと思いますが、地上から850hPaにむかって北東に傾いていることがわかります。

北東側を見ると、気温が高くなっていることがわかります。

しばらく北東に進むと「W」の気温の極値も見られますね。

ですので、温度分布の対応関係の答えとしては「⾼気圧中⼼の軸は,地上から850hPa ⾯にかけて⾼温側に傾いている。」となります。

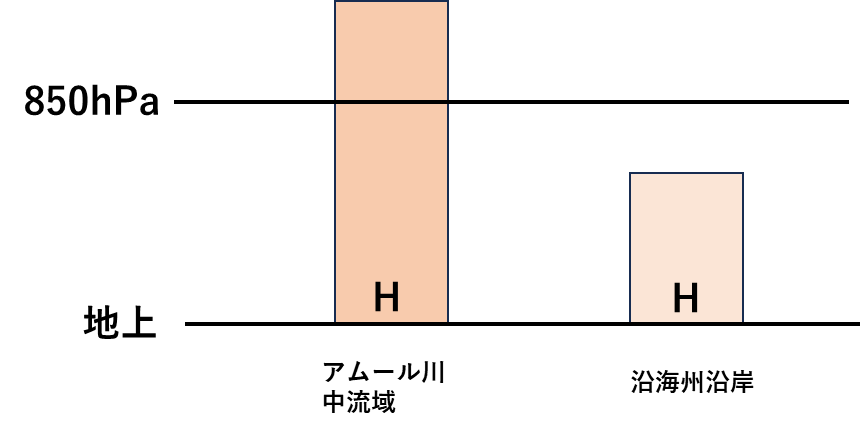

問1の(3)の③です。

地上では2つの高気圧があったのに、850hPaでは1つの高気圧しかないというのはどのような状態なのでしょうか。

イメージとしてはまず、上図のようにアムール川の方が背が(ア)高い高気圧が存在していることが考えられます。

また、このような状態になるためには沿海州海岸の高気圧の方が下層の気温が(イ)低くある必要がります。

色の濃淡は気温の高低を示していると考えてください。

気圧というのは空気の重さのことで冷たい空気の方が、暖かい空気にくらべ重たいですね。

地上から上層までの全体の空気の重さはどこも同じなので、下層が冷たく重たければ上層は軽くなるはずなので、場所によっては上図のような状態も起こりうるのです。

問1(4) 温度移流

問1の(4)です。

気象業務支援センター

まず問1の(4)の①です。

気象業務支援センター

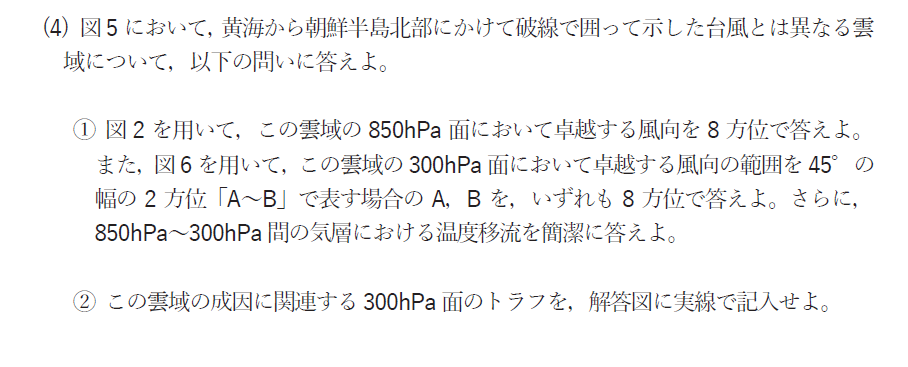

図5の波線で囲まれたところを図2で見てみると、卓越風向は東ですね。

気象業務支援センター

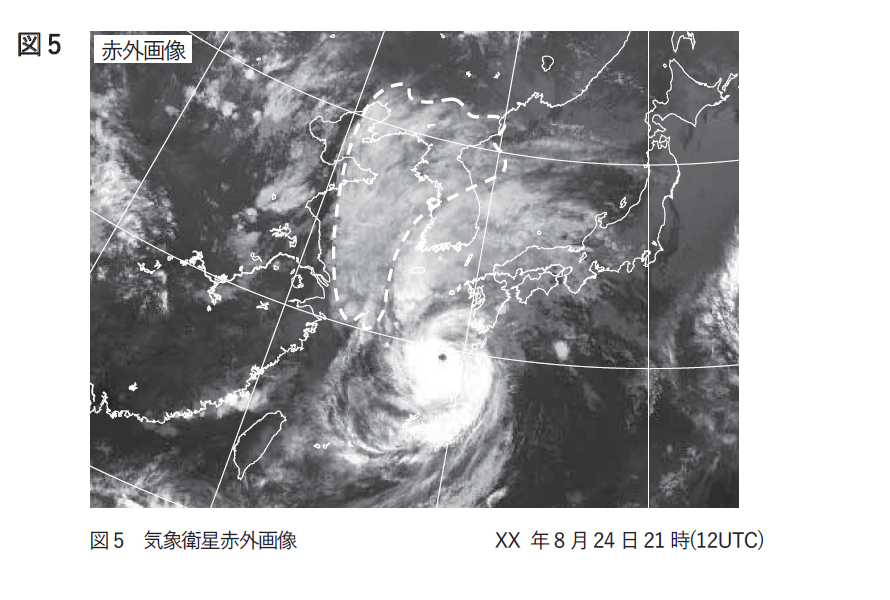

300hpa天気図で波線部分の卓越風向を2方位でみるとどうでしょうか。

45°の幅との指示があるのでA:南とB:南西になりますね。

温度移流は上空に向かって東→南と時計回りになっていますので、暖気移流が答えになります。

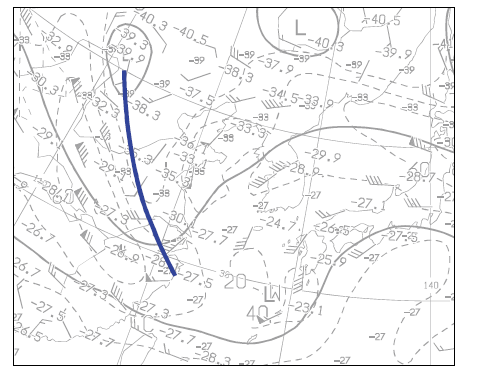

問1の(4)の②です。

この雲域の成因に関連するトラフということは、雲域とトラフが関連しているということを示唆しています。

つまりトラフは雲域の西にあるはずですね。

雲域の西を見てみると、一か所だけ曲率のあるところがあります。低気圧からこの曲率に向かって線をひくと以下が答えになります。

気象業務支援センター

はい、これで問1が終わりです。

いやー問1が長すぎる~(´;ω;`)ウゥゥ

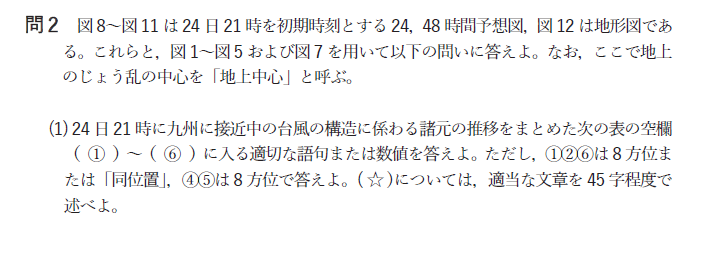

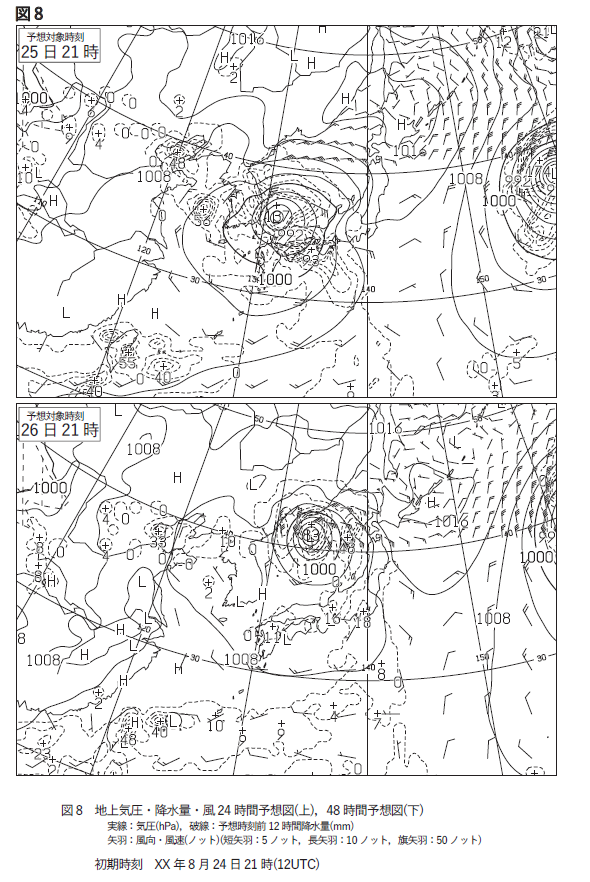

問2

気象業務支援センター

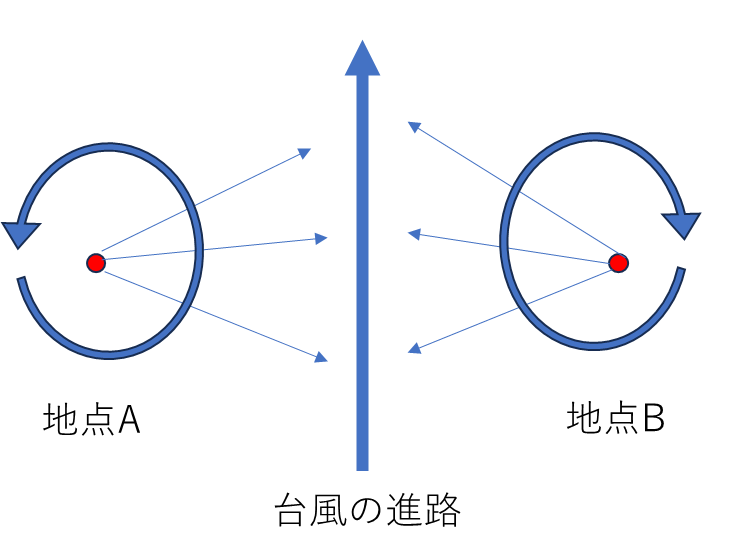

問2(1) 台風の構造

問2の(1)は穴埋め問題です。

気象業務支援センター

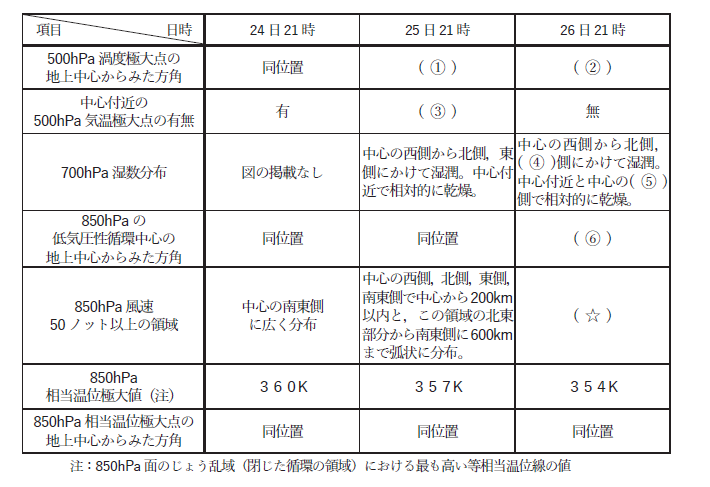

まず①、②についてです。500hPaの渦度ですが、それぞれ25日21時では+284×106/sで、26日21時では+333×106/sが極大点になるのはわかりますでしょうか。(図9の赤丸)

これが地上の擾乱中心から見たときにどの方角になるかを考えます。

①については同位置、②については北(北西)となることがわかりますね。

気象業務支援センター

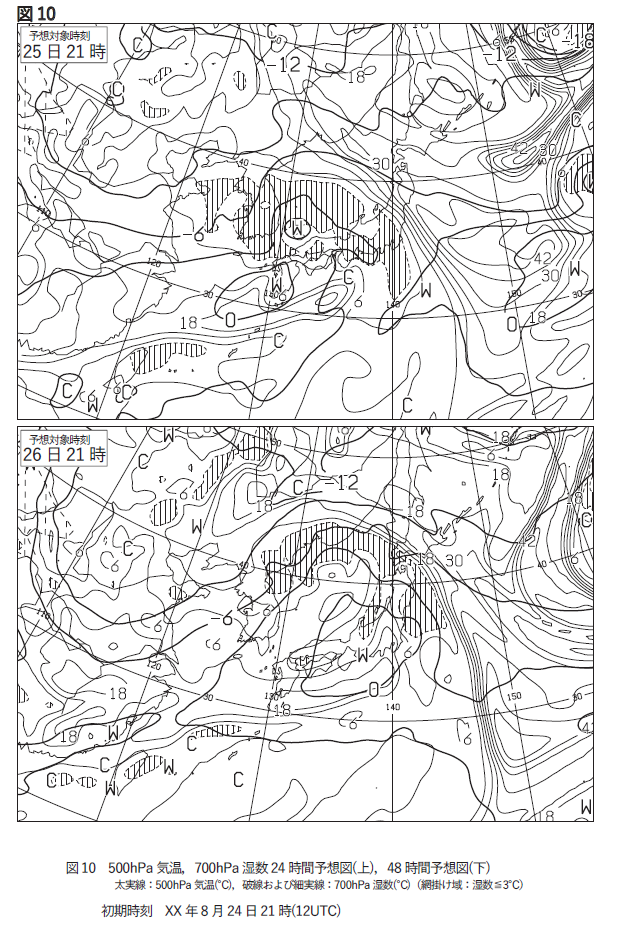

500hPaの気温極大点については図10をみることでわかります。

25日21時では「W」の記載がありますので③有、ちなみに26日21時では静岡県あたりに「W」がみられますが、擾乱中心とは明らかにずれているため無ですね。

次に700hPaの湿数ですが、こちらも図10から読み取ることができます。

まず、26日21時では中心の西から北そして④南東側にかけては湿数3℃以下の領域が広がり湿潤となっていますね。

逆に中心付近と中心の④南側では相対的に乾燥していることがわかります。

気象業務支援センター

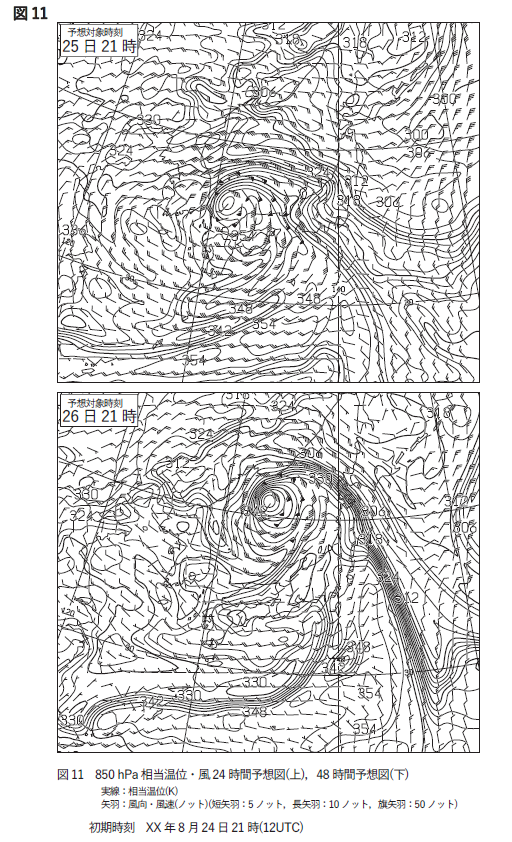

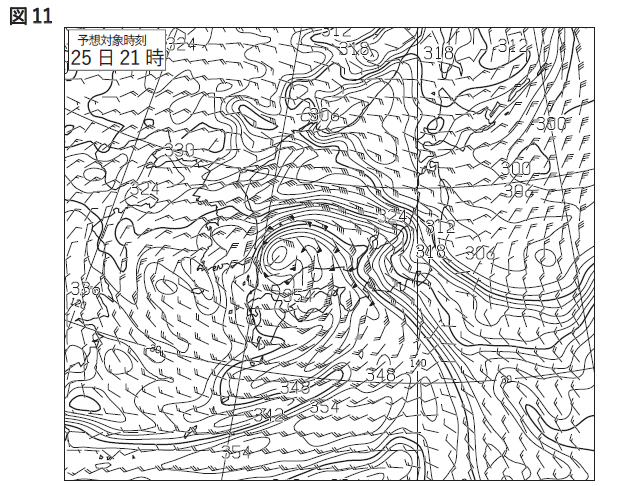

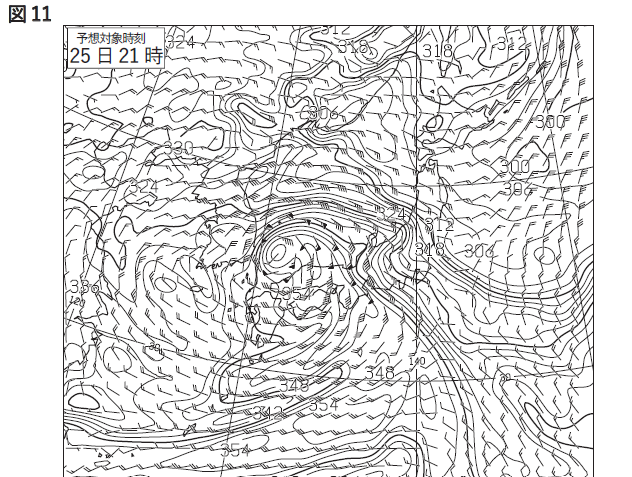

850hPaの低気圧循環中心の地上低気圧からみた方角については図11について確認できます。

地上の低気圧中心と比較してみても、25日21時及び26日21時どちらも同じ位置に擾乱を読み取ることができます。

よって⑥は同位置になります。

次に850hPaで風速で50ノット以上の位置についてです。

25日21時を見るとすでに答えが記載されていますので、これを参考にして記述します。

中心からの距離をはかり50ノット以上の場所を読み取ると、答えは「中⼼の北⻄側から北東側,南東側にかけて,中⼼から100〜300km 離れて弧状に分布」となります。

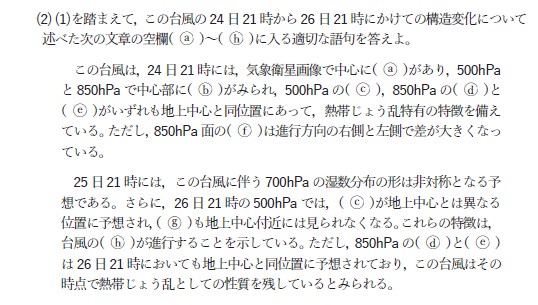

問2(2) 台風の構造変化

問2の(2)に進みましょう。

気象業務支援センター

さきほどの(1)の解答を参考に(2)を考えます。

24日21時には気象衛星画像で中心に(a)渦があり、500hPaと850hPaで中心部に(b)暖気核が見られます。

また、同時刻に500hPaの(c)渦度極大点、850hPaの(d)低気圧性循環中心と(e)相当温位極大点がいずれも地上中心と同位置にあります。

850hPa面の(f)風速は進行方向の右側と左側で差が大きくなっていますね。

26日21時の500hPaでは、渦度極大点が地上中心とは異なる位置に予想され、(g)気温極大点も地上中心に見られなくなります。

これらの特徴は台風の(h)温帯低気圧化が進行することを示しています。

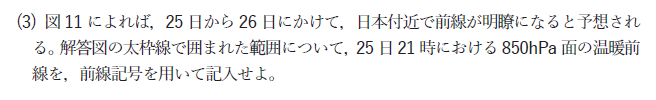

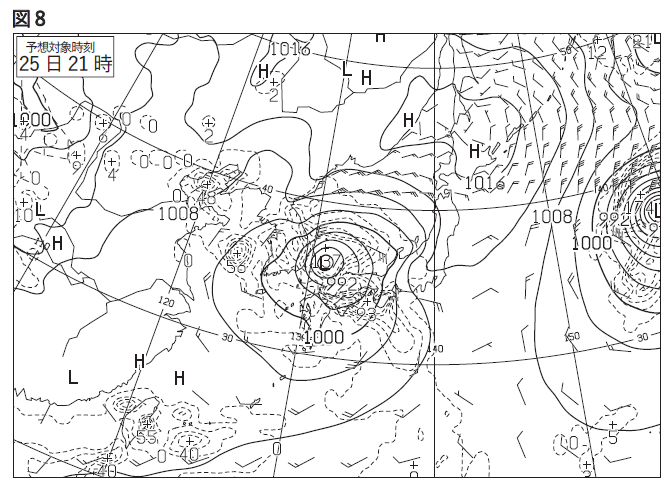

問2(3) 前線解析

問2の(3)です。

気象業務支援センター

前線解析の問題です。

気象業務支援センター

25日21時の温暖前線を解析します。

解答欄に四角枠があるので考えやすいですね。

前線は等温位線集中帯の南端に位置しますので、これに沿って記載すれば答えになります。

気象業務支援センター

問題での指示が多いと前線解析もそこまで難しくはないですが、解釈幅も狭くなります。

丁寧に解答しないと不正解になりますので注意して解析するようにしましょう。

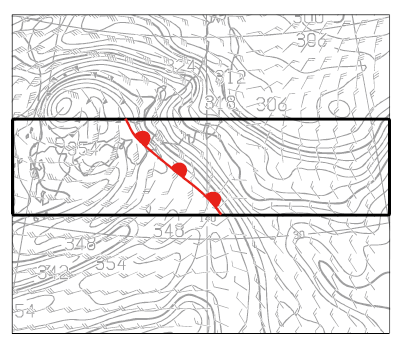

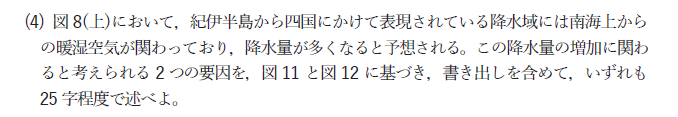

問2(4) 降水量増加の要因

問2の(4)です。

気象業務支援センター

降水量の増加の要因を考えていきましょう。

気象業務支援センター

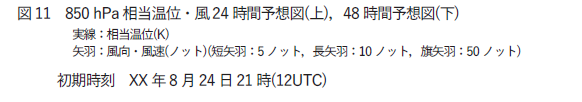

降水量が多くなる場所での要因を図11、図12から読み取ります。

図11を見ると紀伊半島から四国にかけて南よりの風で暖湿空気が流入し、温暖前線面にぶつかっていることがわかります。

前線面にぶつかると暖湿空気は上昇し、水蒸気が凝結し降水につながりますね。

また、図12をみると紀伊半島から四国にかけて、標高の高い山地が確認できます。

南からの暖湿空気の流入で、この山地にぶつかると、強制上昇がおき、こちらも降水につながります。

よって降水につながる要因をまとめると以下2つが答えとなります。

・暖湿空気が温暖前線のところで収束し上昇する。

・暖湿空気が太平洋側の南斜面にぶつかって上昇する。

問3

気象業務支援センター

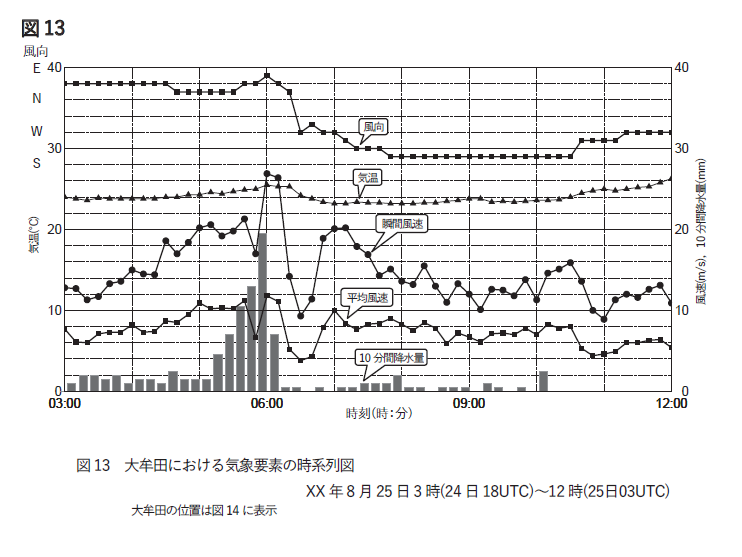

問3(1) 大牟田の気象経過

問3の(1)です。

気象業務支援センター

大牟田では台風接近前はおおむね①北東の風が吹き②5時ごろから瞬間風速が20m/sをこえるようになっています。

最大10分間降水量は5時50分~6時の③19.5mm、最大1時間降水量は5時10分~6時10分の1時間で④61.5mmに達する⑤非常に激しい雨となりました。

雨の強さについてはこちらをご確認ください。

その後、風向が大きく変わったのは⑥6時30分で10分間の平均風速が⑦4m/sまで弱まっています。

また風向は西→南西と⑧反時計回りに変化し、7時50分から3時間近くは⑨南南西の風が続いています。

台風の中心は反時計回りですので、大牟田の⑩東側を通過することになります。

そして大牟田に最も接近した時刻は⑪6時30分となります。

大牟田の風は通過前より通過後のほうが⑫弱く、雨は通過後の方が⑬弱い(解答は弱くなので送り仮名を間違えないようにしましょう。)ことがわかります。

気温は通過前の方がやや⑭高いですね。

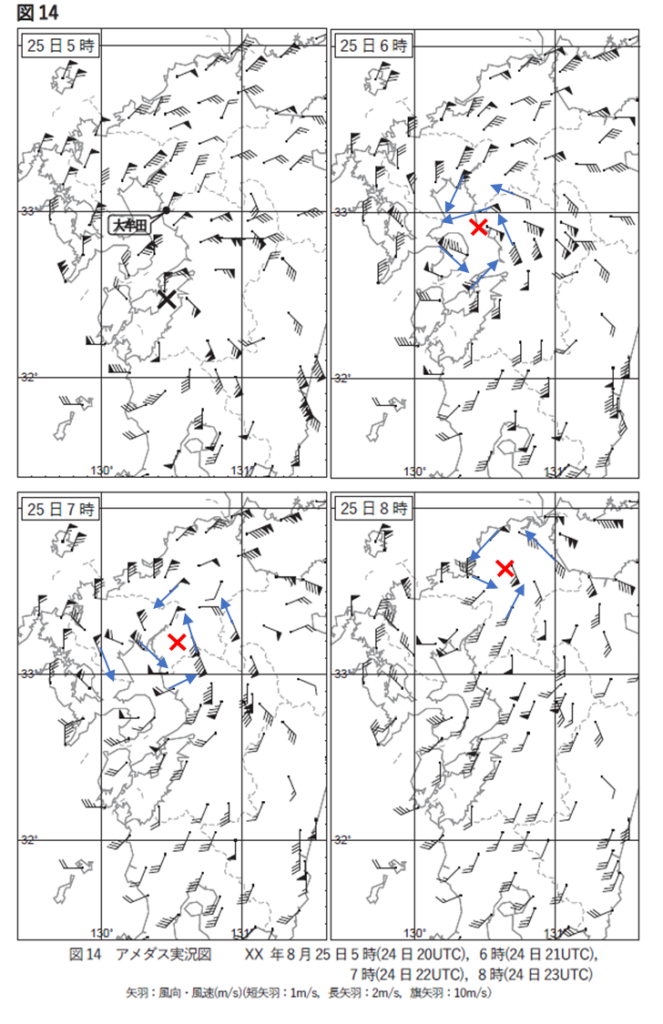

問3(2) 台風中心の経路

問3の(2)です。

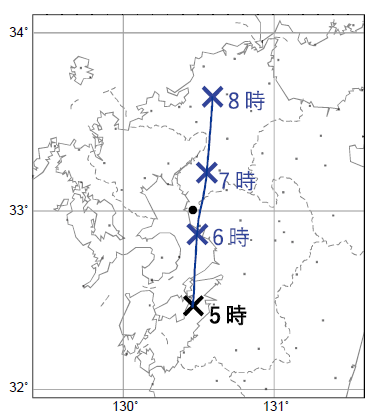

気象業務支援センター

台風中心の経路図を作成していきましょう。

気象業務支援センター

図14を使用して台風の中心位置の経路を予測していきます。

台風中心を基準としたときに風向が逆になっている点を青矢印のように探していくことになります。

風向のばらつきがあれば解釈幅のばらつきもありますので、模範解答から多少ずれていても正解となる可能性は高いです。

ただ、この問題で特に注意する必要があるのが大牟田の東を通過するという点。

これを間違えて西を通過したりすると中心位置が大体あっていても不正解となりますので注意してください。

以上を考慮すると答えは以下となります。

気象業務支援センター

まとめ

皆さんお疲れさまでした!

今回は問1が恐ろしく長かったですね。

そこがなかなかおわらないと、時間的に不安になってきますよね。

後半に使える時間も考えながら解いていくことが大切になるかと思います。

【5分で読める!】気象予報士実技試験の突破のカギは時間配分にあり!完全完答のコツをご紹介!

最後までお読みいただきありがとうございます!

このブログは私の経験もふまえ、独学で勉強していく方の「悩みを少しでも減らしたい」という思いを解消すべく、全て手作業で時間をかけ作成しております。

少しでも役に立った、今後も継続してほしい、また読みたいと感じられる方がおられましたら是非codocから投げ銭という形で応援してください!

あなたの応援が次のコンテンツを生み出す力になっています。