皆さんこんにちは!気象予報士のyoshi.です。

ふと空を見上げると、雲があり、西から東へ動いていく様子を見かけたことがある方も多いと思います。

あまり意識していないと、そんなもんか。で終わるのですが、よく考えるとなぜ移動しているのか理由がわかる方はあまりおられないのではないでしょうか。

実はこれには地球規模で起こる大気の循環が大きくかかわっているんですね。

気象予報士試験でもよく出題される大気の循環。

今回の記事ではそんな大気の循環について考えていきます。

あまり普段から意識してこなかった方や興味のある方はぜひチェックしてみてくださいね。

大気の循環

定義は?

まず大気の循環についての定義を確認してみましょう。

大気の循環というのは、太陽から地球への熱供給が原因となって発生する現象で、地球規模で起こる大規模な循環のことです。

太陽からの熱供給というのは緯度によっても変わってきます。

地球は丸く、少し傾いている影響で赤道付近では太陽からの熱を比較的まっすぐ受け取ることができる一方で、北極や南極では斜めから熱を受け取ることになるため熱をしっかり受け取ることができません。

そのため赤道では暑く、極では寒いという寒暖差が生まれることになります。

大気の循環にはこの温度差がとても重要になります。

どういうことでしょうか。

循環の種類

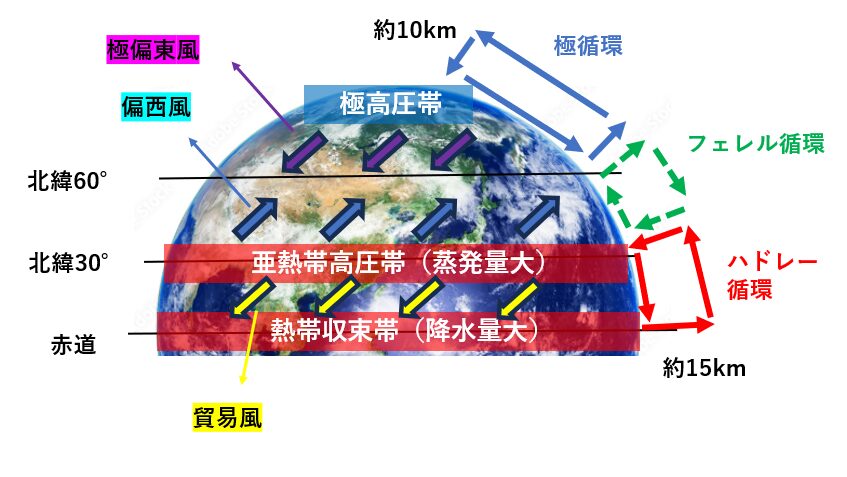

大気の循環は対流圏内で起こるわけですが、大きく3つの循環が地球規模で起こります。

【5分で読める!】地球の大気とは?大気の成分と構造を図解でわかりやすく解説!

それが、ハドレー循環、フェレル循環、極循環です。

まず、ハドレー循環は赤道から北緯30°付近で起こる循環で、直接循環と呼ばれます。

ハドレーさんという方が18世紀に見つけちゃんですね。

赤道付近は相対的に他の緯度に比べ温度が高いから空気が上昇し、極は寒いから空気が冷えて下降するってことは、大気ってもしかして循環してる?。って。

赤道付近の領域は熱帯収束帯と呼ばれ暖湿な空気が上昇し、活発な対流雲を作り雨を降らすことから降水量が多くなるというのが特徴としてあります。

また気温が高いため、対流圏の高度も高くなりますね。

赤道に戻ってくる空気は地球の自転の影響にともなうコリオリ力を受け北東からの風となります。

これが貿易風と呼ばれる風です。

そして南北から戻ってきた空気は収束し、上昇流が生まれ循環にも寄与することになります。

次に極循環。

極では弱いながらも極に向かって下降する空気があり、行き場を失った空気が中緯度である北緯60°付近にむかって戻ってくる直接循環があります。

これも北半球では貿易風と同じ向きの北東からの風になります。

最後にフェレル循環。

日本付近ではハドレー循環と極循環に挟まれた間接循環であるフェレル循環が起こります。

北に向かう風がコリオリ力の影響を受け南西風となります。

これが皆さんがよく耳にする偏西風。

北緯30°付近では下降流域となりますので、降水量が少なくなり、結果として蒸発量が多くなることになります。

この領域は亜熱帯高圧帯と呼ばれています。

ちなみに、冒頭に紹介した雲が西から東に動くのはこの偏西風が常に吹いているためなんですね。

ジェット気流

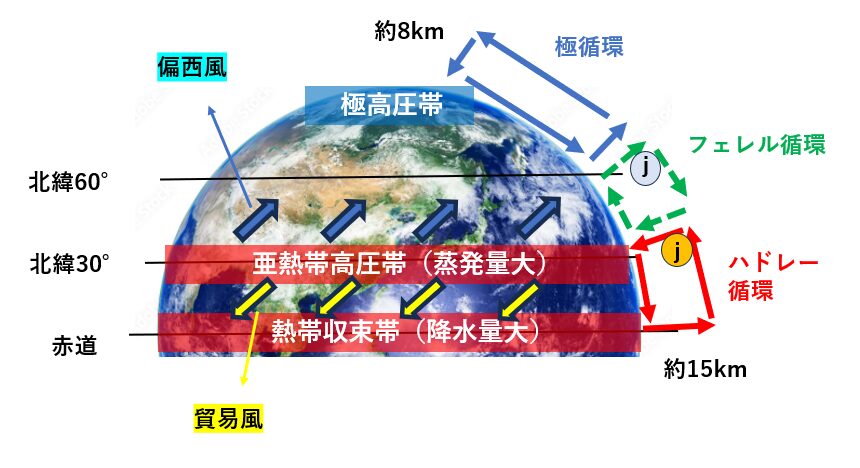

次にジェット気流について考えてみましょう。

ジェット気流というのは対流圏上層にある強い風のことで循環の隅にオレンジと青のjと記載した丸こと。

中緯度では下層から上層まで西風である偏西風が吹いていますが、上層で偏西風が特に強い部分をジェット気流と呼んでいます。

その風速は100m/sを超えることも。

この箇所で吹く風が、それぞれ亜熱帯ジェット気流と亜寒帯ジェット気流と呼ばれます。

どちらも西風で前者の方が高度が高く、北緯30°付近、12km(200hPa)で吹きます。

ちなみに後者のほうは北緯50°、10km(300hPa)付近。

亜熱帯ジェット気流は時間的にも空間的にも変動が少ないのが特徴で、冬季に強まります。

一方亜寒帯ジェット気流は亜熱帯ジェット気流とは逆で、時間的、空間的に変動が大きくなります。

冬に風が強いということは同じですがジェット気流の蛇行が大きくなりやすいんですね。

ジェット気流の日本への影響

ジェット気流は日本に大きな影響を与えます。

とくに以下3点が注目しておくべき現象です。

①梅雨前線

ジェット気流の位置や強さによって、梅雨前線の北上・南下が影響を受けます。

ジェット気流が南に下がると、梅雨前線が南下して梅雨が早く始まったり、逆に北上すると梅雨前線が長引くことにつながります。

②台風

台風が接近すると、ジェット気流にのって進路が曲がります。

日本に接近するかはその時の位置関係で変わってきますが、台風がジェット気流に乗った場合、上空の風による発散の影響で台風が急発達する可能性もあるので注意が必要です。

③ブロッキング高気圧

ジェット気流が南北に大きく曲がり蛇行すると、強い高気圧がその部分にたまりやすくなるため、異常気象が発生しやすくなります。

夏では梅雨が早く終わったり、猛暑が続いたり。

冬では強い寒気が日本列島に流れ込み寒波が長期間続くこともあります。

大雨による洪水や土砂災害にも注意が必要です。

まとめ

ここまで、大気の循環について紹介してきました。

この大気の循環は、地球の熱を平準化するだけでなく、雨が降ったり、風が吹いたり天気の変化を生み出すきっかけを与えてくれています。

そして地球で日々生活できる空間にしてくれているのもこの循環があるおかげといっても過言ではありません。

もし循環がなければ雨や風がなくなり、生態系や農業崩壊にもつながりかねませんし人間社会に大きな影響もでてくることでしょう。

そう考えると、空を見て、雲が西から東へ動いているのもなかなか感慨深いと思いませんか。

最後までお読みいただきありがとうございます!