【5分で読める!】千里の道も一歩から。天気や気象がより面白くなる厳選本8選のご紹介!

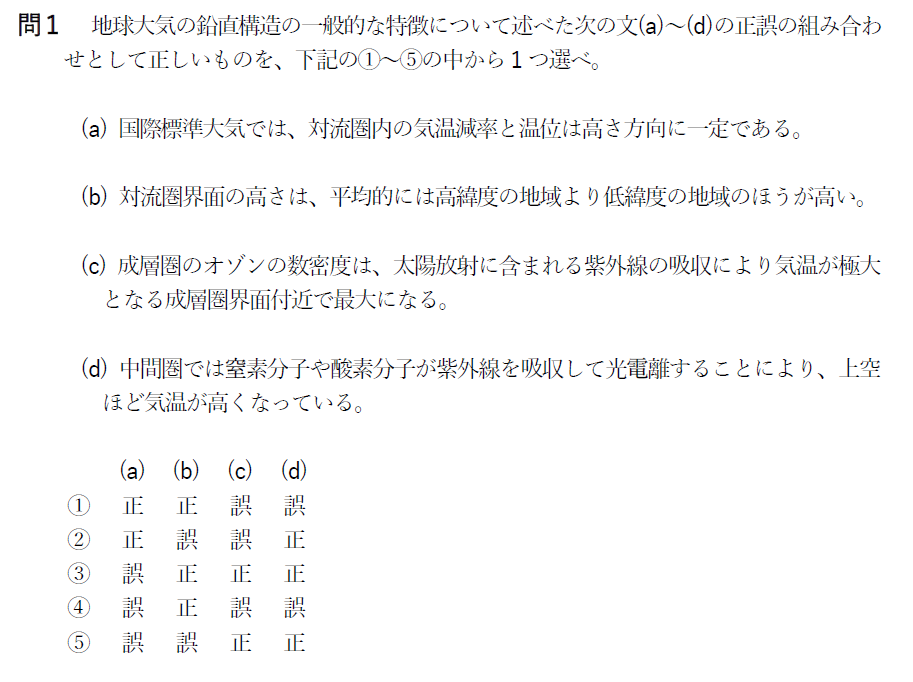

問1 地球大気の鉛直構造

気象業務支援センター

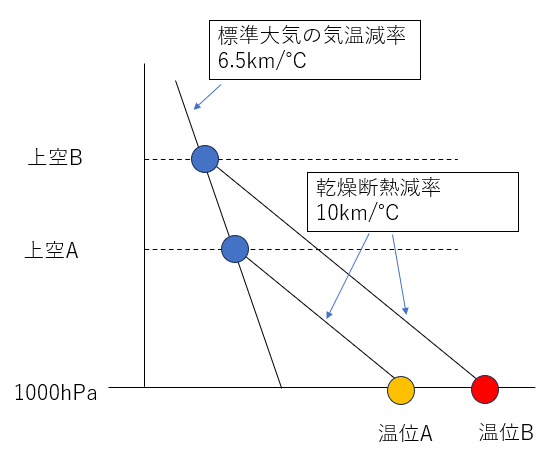

ポイント解説

(a)

温位というのは上空の空気を乾燥断熱減率に沿って、1000hPaまで下降させたときの気温でした。

標準大気の気温減率は6.5km/℃。一方乾燥断熱減率は10km/℃ですので、上空の空気程温位が高くなりますよね。図のように、より上空にあるBの空気塊の温位の方がAより高くなります。

答えは×です。

【5分で読める!】温位とは何か?考え方を気象予報士がわかりやすく解説!

(b)

低緯度と高緯度の地域では温度が異なります。温度が異なると体積が変化しますので低緯度の対流圏界面の方が高緯度に比べ高くなります。

例えば赤道と北極では対流圏界面の高さは16kmと8kmと2倍の差です。

答えは〇です。

(c)

オゾンの数密度が最大となるのは高度25km付近で、気温が極大となる高度よりは低くなります。これは上層で紫外線が吸収され下層にいくにつれ紫外線が徐々に弱まるためです。

答えは×です。

【5分で読める!】地球の大気とは?気象予報士がわかりやすく解説!

(d)

中間圏では高度の上昇に伴い気温が低くなります。気温が高くなるのは熱圏ですので問題文は間違いとなります。

答えは×です。

よって解答は④です!

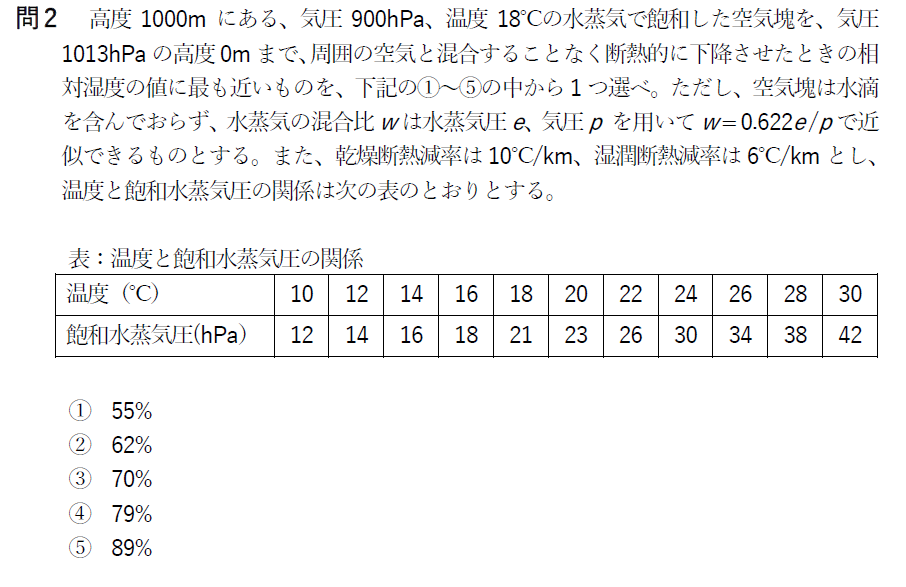

問2 相対湿度

気象業務支援センター

ポイント解説

高度0mでの相対湿度を求めるためには高度0mでの水蒸気圧eを求める必要があります。

まず、高度1000mでの混合比はw1=0.622×21/900です。

高度1000mでは飽和しているということから飽和水蒸気圧と水蒸気圧は等しくなり、温度が18℃ですので、表から水蒸気圧は21hPaであることがわかります。

次に高度0mでの混合比を求めます。

温度は乾燥断熱減率で気温を上昇させればよいので高度0mでは28℃。

高度0mでの混合比w2=0.622×A/1013となります。

混合比は空気塊が凝結しない乾燥断熱下では一定ですのでw1=w2

すると、A≒23.64

28℃での飽和水蒸気圧は38hPaですので、

相対湿度=水蒸気圧/飽和水蒸気圧×100=23.64/38×100≒62%となります。

よって解答は②です!

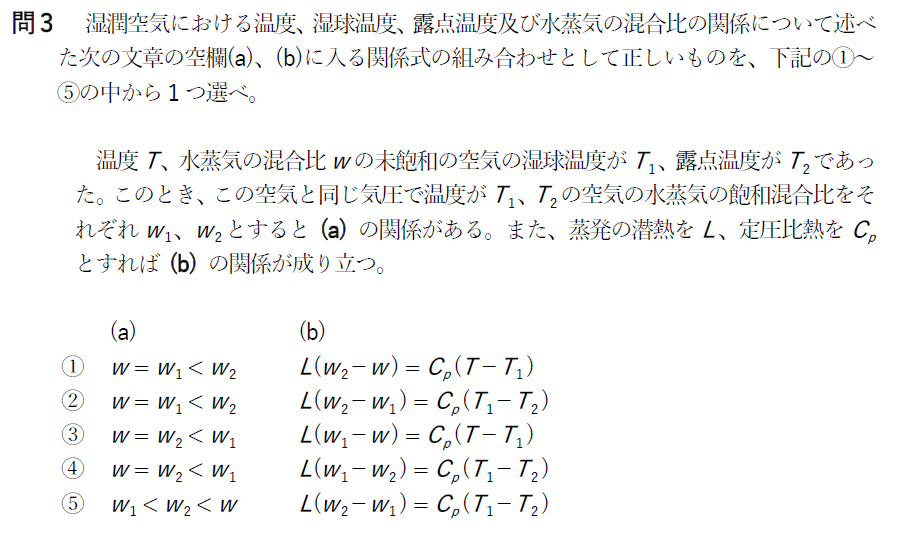

問3 温度、湿球温度、混合比

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

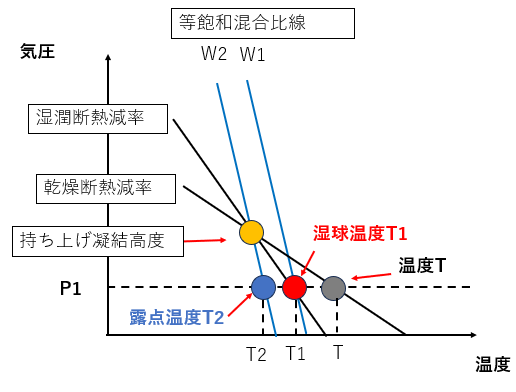

問題文がわかりにくいですが、これを図にするとこうなります。

混合比というのは水蒸気の質量g/乾燥空気の質量kgで表すことができます。

水蒸気の質量が変わらない限り混合比が一定というのは一般知識で勉強しました。

一定となるのは未飽和の湿潤空気の水蒸気の質量が変わらないのは凝結が始まる前まで。

言い換えると混合比は持ち上げ凝結高度までは変化しないことを意味しており温度Tの混合比WはW2となります。

湿球温度であるT1の空気の飽和混合比はW1でありW=W2<W1が成り立ちます。

答えはW=W2<W1です。

(b)

定圧比熱Cpですが、比熱は質量1kgの物質を1K上昇させるのに必要な熱量のことをいい、気圧を一定としたときの比熱を定圧比熱といいます。

未飽和の空気が蒸発によって気化するための熱量は定圧比熱を用いるとCp(T-T1)であらわすことができます。

一方蒸発によって温度TからT1へ下がったとき図から混合比はもとのW2からW1に増加します。

WはW2と同じ混合比でした。

蒸発の潜熱Lを用いるとL(W1-W)と表すことができ、先ほどの定圧比熱で求めた気化熱と同じことを意味しているためL(W1-W)=Cp(T-T1)が成り立ちます。

答えはL(W1-W)=Cp(T-T1)です。

よって解答は③です!

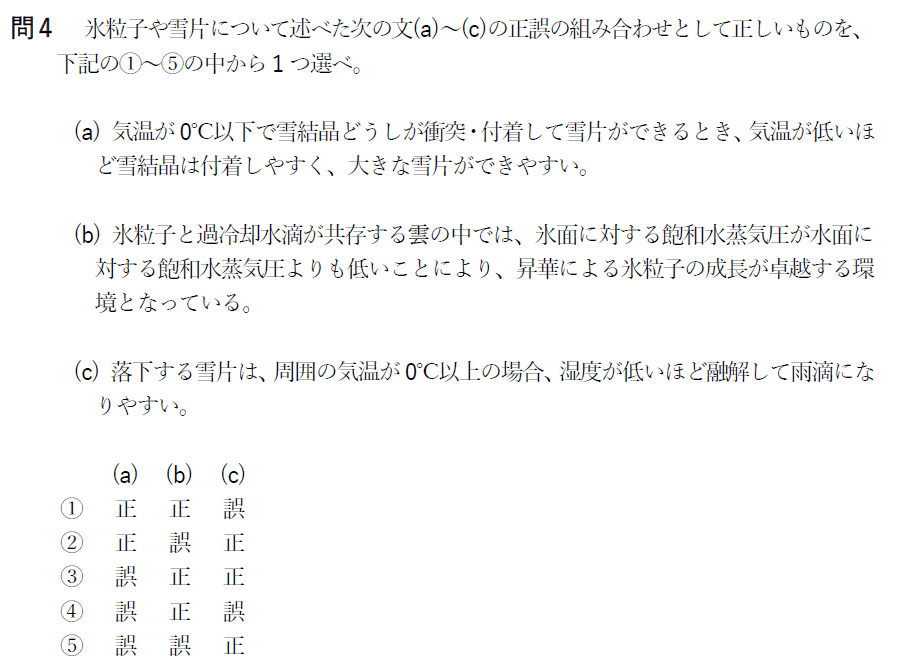

問4 氷粒子や雪片

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

大きな雪片となるには気温が高いことが必要です。氷は少し溶けてた方がくっつきやすいですよね。

答えは×です。

(b)

飽和水蒸気圧が小さいというのは水蒸気を取り込もうとする力が強いことを意味します。氷は水滴よりこの力が強いため、雲の中で早く成長します。

答えは〇です。

(c)

0℃以上でも雪が降ってくる場合があります。湿度が小さく、顕熱による雪片への熱輸送より雪片の一部の昇華による冷却の方が勝っている場合に雪として降ってきます。

答えは×です。

よって解答は④です!

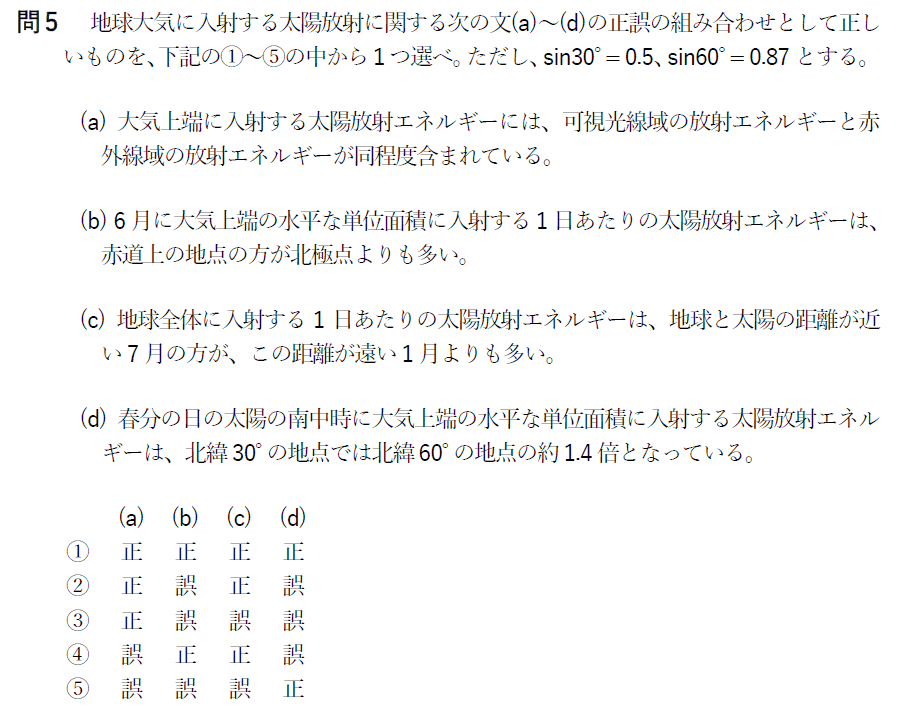

問5 太陽放射

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

太陽放射に含まれるエネルギー量は可視光エネルギー量が約50%、赤外線域の放射エネルギー量も約42%と同程度含まれています。

答えは〇です。

(b)

太陽から受ける太陽放射エネルギーは6月では北極の方が赤道より1日あたりのエネルギー量は大きくなります。

これは地軸の傾きと太陽との位置関係が関係しており、6月は北極ではほぼ一日中太陽の光をあび続けるためエネルギー量が多くなります。

答えは×です。

(c)

地球と太陽との距離が近くなるのは7月より1月の方が近くなります。地軸の傾きによる気温の変化の方が距離より大きく影響するため、1月が寒くなるんですね。

答えは×です。

(d)

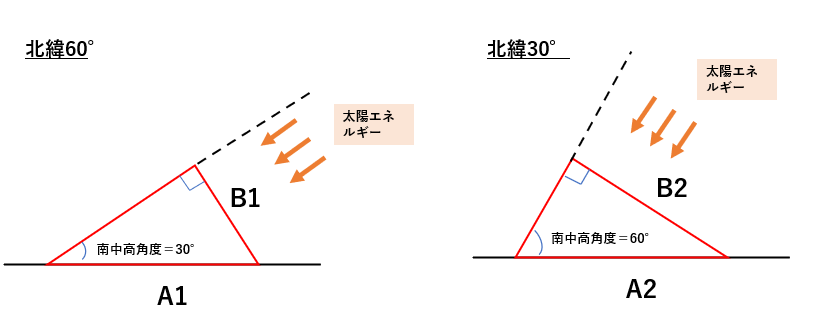

春分のときの南中高角度は(90°ー緯度)で求めることができます。北緯30°であれば60°、北緯60°であれば30°。それぞれの緯度でのB1、B2のエネルギー量を求めればよいことになります。

まず、B1はA1を100とすると、sin30°は0.5なので50。B2はA2を100とすると、sin60°は0.87なので87。北緯30°の地点では北緯60°の地点の1.7倍となっていることがわかります。

答えは×です。

よって解答は③です!

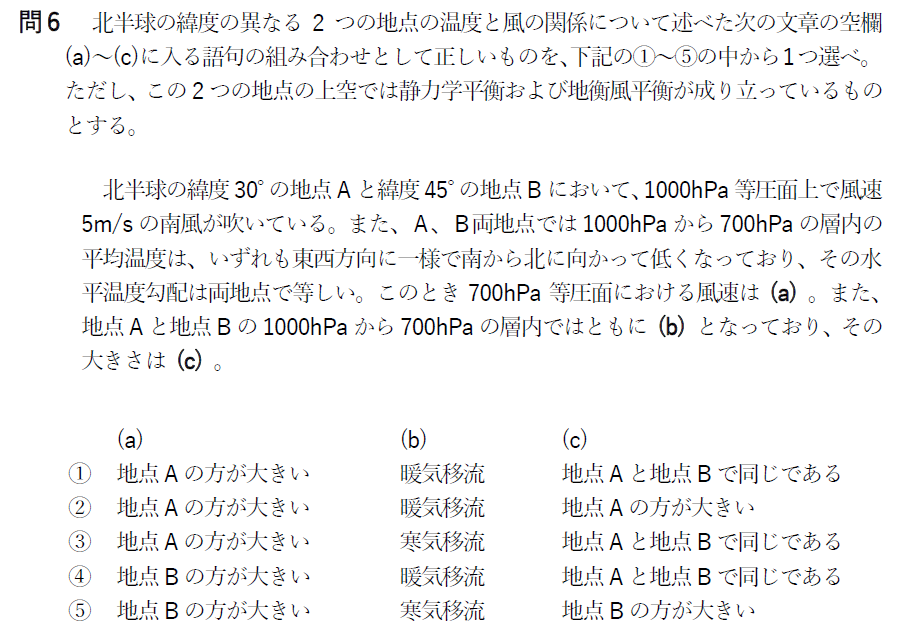

問6 温度と風の関係

気象業務支援センター

ポイント解説

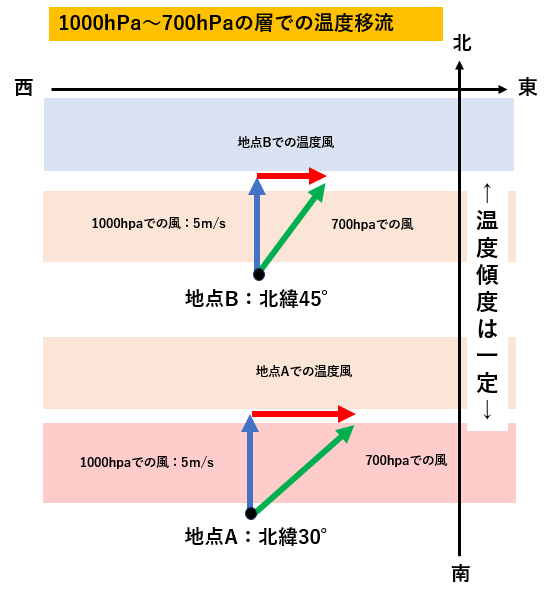

問題文には2つの地点では1000hPaで5m/sが南から吹いており、1000hPaから700hPaの層内での平均温度勾配は地点A、Bで等しいとあります。

この点を頭の片隅にいれて、まず700hPa等圧面での風速は地衡風の計算式から求めてみましょう。

地衡風は計算式から緯度が小さい方がコリオリパラメータfが小さく風速大きくなりますので(a)地点Aでの風速の方が大きくなります。

【5分で読める!】地衡風とは何か?仕組みと特徴を図解でわかりやすく解説!

問題文から温度勾配が地点A、Bで同じで南から北に向かって低くなっていることから西から東に向かう温度風ベクトルを引くことができます。

温度風ベクトルの長さは温度勾配/コリオリパラメータで計算されますので温度勾配が同じでも緯度によってかわることになります。

さて、図のように1000hPaでは地点A、Bとも同じ風速、700hPaでは地点Aの方が大きいため1000hPaから700hPaの層内は下層から風向が時計回りとなっていますので(b)暖気移流です。

【5分で読める!】温度風とは何か?仕組みと特徴を図解でわかりやすく解説!

最後に(c)ですが、温度移流の大きさは特定の高度における温度風ベクトルに直角に交わる風Vとその層の温度の勾配∇Tの積で計算できます。

温度勾配は地点A、Bとも同じでした。

そして温度風ベクトルに直角に交わる風Vは1000hPaから700hPaで5m/sで同じです。

つまり温度移流の大きさは(c)地点Aでも地点Bでも同じとなります。

一見地点Aの方が三角形が大きいので温度移流の大きさも大きくなるのかと勘違いしがちですが、温度移流の大きさは温度風ベクトルに垂直に交わる風成分が重要になります。注意しておきましょう。

よって解答は①です!

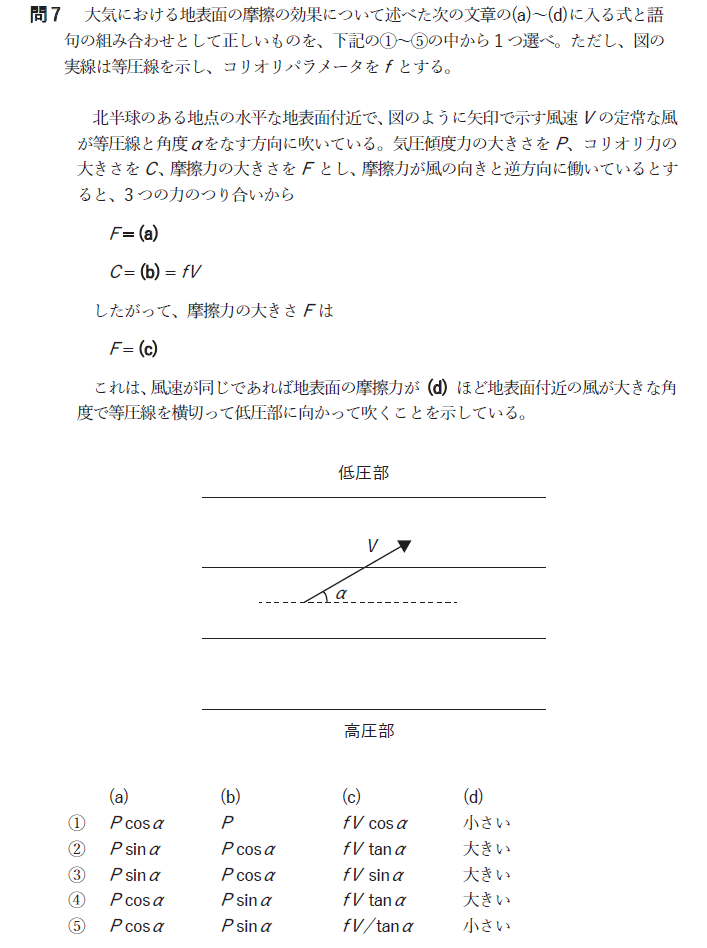

問7 地表面の摩擦の効果

気象業務支援センター

ポイント解説

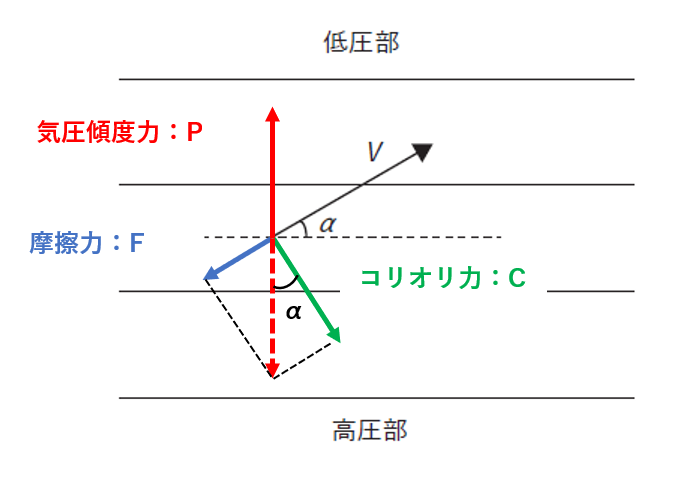

気圧傾度力、コリオリ力、摩擦力の関係性を示してみました。

気象業務支援センター

まず摩擦力Fを求めてみましょう。

気圧傾度力Pを用いると、F/P=sinαなので摩擦力F=(a)Psinαですね。

次にコリオリ力。

こちらも気圧傾度力Pを用いると、C/P=cosαなのでコリオリ力C=(b)Pcosαです。

C=fVとあらわされるので、式を変換するとC=fV=F/sinα×cosα=F/tanα。

摩擦力F=(c)fVtanαとなります。

風速が同じで摩擦力Fが大きくなれば、αも大きくなることがこの式からわかりますね。

(d)は大きいとなります。

よって解答は②です!

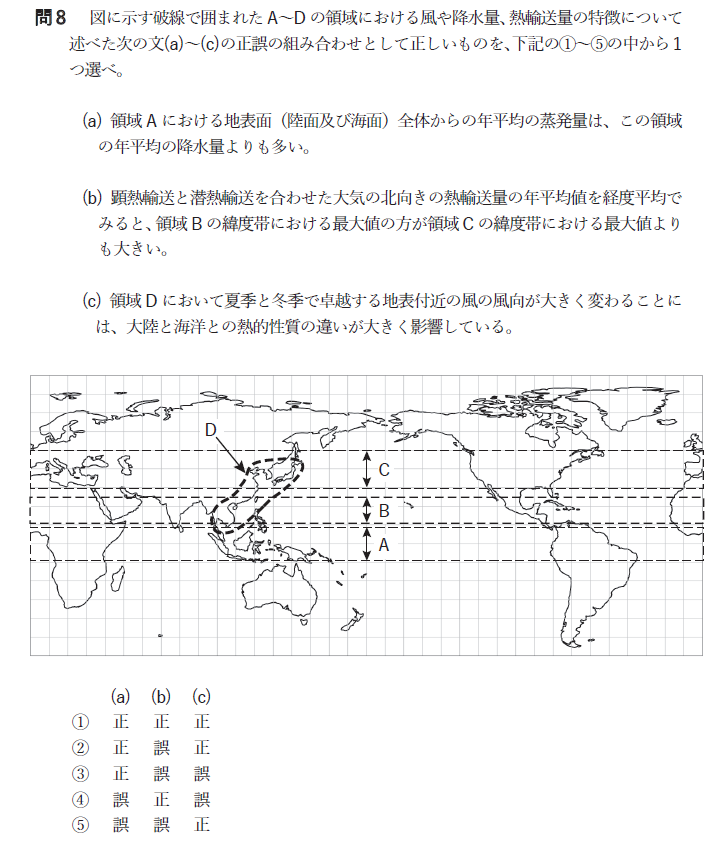

問8 風や降水量

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

領域Aは南半球での緯度0°から10°付近で熱帯収束帯と呼ばれる領域です。この領域では蒸発量より降雨量の方が大きくなります。

答えは×です。

(b)

領域Bではハドレー循環によって水蒸気が領域Aに向かって輸送される亜熱帯高圧帯の領域になります。水蒸気の輸送は潜熱輸送のことで領域Aに向かって輸送されるということは南向きですね。

顕熱の輸送は領域BもCもあまり変わらないことから北向きの顕熱輸送と潜熱輸送の合計は領域Cの方が大きくなります。

答えは×です。

(c)

大陸は海洋にくらべ暖まりやすく冷めやすいという熱的性質をもっています。

これにより夏は大陸は海洋に比べ暖かくなり大陸では低気圧、海洋では高気圧が発生。海から大陸に向けて風が吹きます。

一方冬は大陸は海洋に比べ冷たいため、高気圧、海洋では低気圧が発生し大陸から海洋に向けて風が吹き夏とは逆向きに風が吹くことになります。(季節風)

答えは〇です。

よって解答は⑤です!

問9 ガストフロント

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

ガストフロントは積乱雲内で下降流がつよまる成熟期や減衰期で発生します。

答えは×です。

(b)

積乱雲直下からのガストフロントの到達距離は、数キロではなく数十キロ以上に達することもあります。

答えは×です。

(c)

ガストフロントは冷たい空気ですので、通過すると気温は下がりますが、気圧は上がります。降水粒子の蒸発により湿った空気が流れ込みますので相対湿度は上昇します。

答えは×です。

よって解答は⑤です!

問10 北半球の成層圏

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

寒候期での極夜渦は北極付近を中心として低気圧性の循環となるため、反時計回りになります。つまり西風が強まることになりますね。

(a)は西風です。

(b)

対流圏内で発生したプラネタリー波が成層圏に伝播すると下降流により断熱圧縮が生じます。

(b)は断熱圧縮です。

(c)

成層圏突然昇温では気温の上昇は上層ほど早く始まります。

(c)は上層です。

突然昇温の仕組みについて興味のある方は、55回問10をチェックしてみてくださいね。

【過去問丸ごと解説!】第55回 気象予報士試験 一般知識

よって解答は①です!

問11 気候の長期変動

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

大気中の二酸化炭素の濃度は2010年代には400ppmを越えましたが、500ppmは超えていません。

答えは×です。

(b)

1901年から2024年度までの降水量の統計では、日降水量が100mm以上の日数と日降水量が1mm未満の日数はどちらも増加傾向にあります。沢山雨が降る日と降らない日、両極端な日が日本で増加しています。

答えは〇です。

(c)

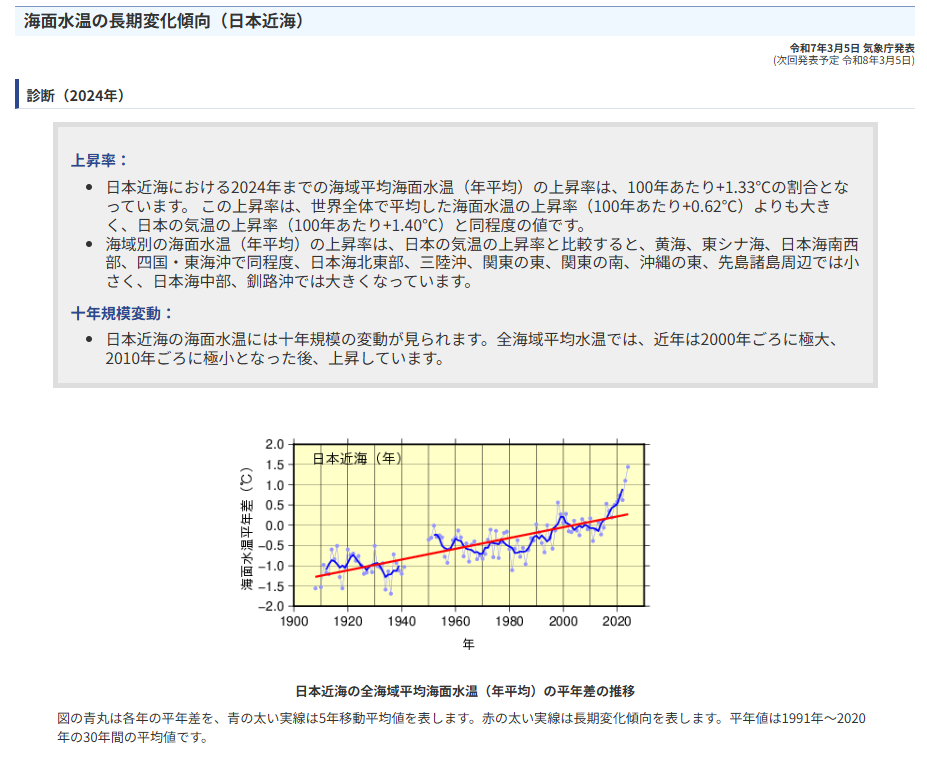

日本近海の平均海面水温は、100年あたり1.33℃の割合で上昇しています。2℃ではないので間違いですね。

気象庁HP

答えは×です。

よって解答は④です!

問12 気象等の予報業務

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

気象業務法第18条に予報業務の許可に必要な以下事項が書かれています。

気象業務法18条

(a)は二項が該当します。

答えは〇です。

(b)

(b)は第18二項が該当します。

答えは〇です。

(c)

予報業務をするための許可なので、解説のための施設や要因は不要です。

答えは×です。

(d)

利用者に迅速に伝達できる施設については条例にはありません。

答えは×です。

よって解答は②です!

問13 気象予報士

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

問題文の通りです。不正な手段で試験を受けた人、受けようとした人には気象庁長官にしっかり取り締まってもらいましょう。

答えは〇です。

(b)

合格から登録までの期限はありません。1年以内というのは間違いです。

答えは×です。

(c)

一度登録すれば登録更新の認許は不要です。

答えは×です。

(d)

問題文の通りです。

答えは×です。

よって解答は③です!

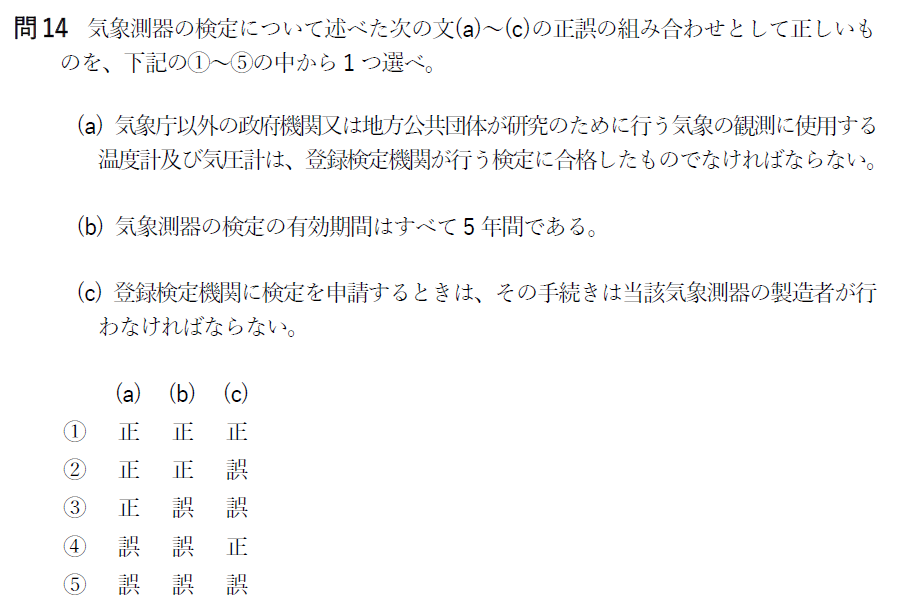

問14 気象測器の検定

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

研究のために行う気象の観測に使用する温度計や気圧計は登録検定機関が行う検定に合格する必要はありません。

答えは×です。

(b)

有効期間は全ての気象測器で5年ではありません。ラジオゾンデの測器などは1年です。

答えは×です。

(c)

検定の申請に関しての手続きについて誰が実施するかといったことは法令に記載はありません。

答えは×です。

よって解答は⑤です!

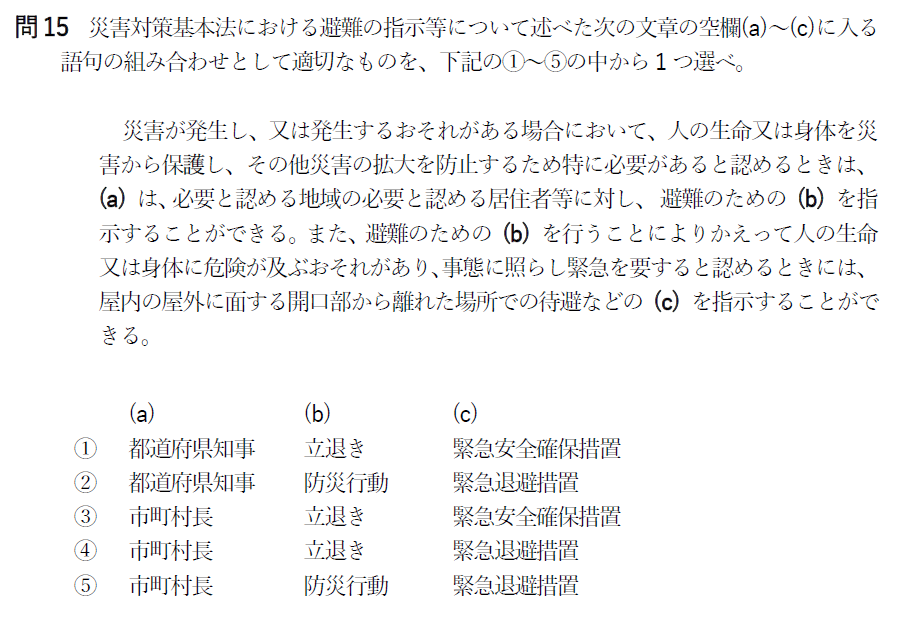

問15 災害対策基本法

気象業務支援センターー

ポイント解説

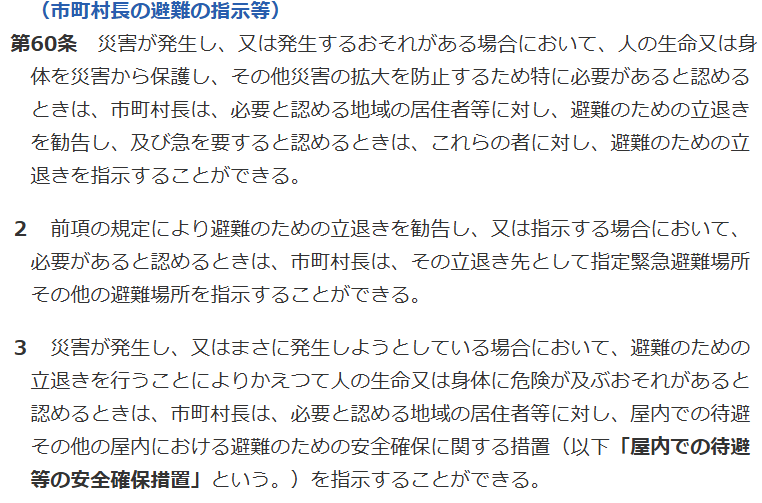

(a)

災害対策基本法の第60条がこちらです。

災害対策基本法第60条

(a)は市長村長です。

(b)

2項にあるよう(b)は立退きですね。

(c)

(c)は3項にある緊急安全確保措置です。

よって解答は③です!

第64回気象予報士試験一般知識はこれで終わりです。

皆さん、お疲れさまでした!

最後までお読みいただきありがとうございます!