皆さんこんにちは!気象予報士のyoshi.です。

突然ですが、皆さんは日本や日本周辺の地名について、どれくらいご存じでしょうか。

気象予報士の実技試験では、天気図を読み解きながら解答を考えていくわけですが、日本だけでなく、周辺の地名も交えながら記述していくことがあります。

問題文に地名が記載されていればよいのですが、記載されていない場合は、自分の頭のなかから地名を出してこないといけません。

これがなかなか苦労するんですよね。

今回の記事では覚えておいた方がよい地名について一挙ご紹介していきます。

気象予報士試験って理科や算数、国語だけじゃなく、社会の知識も必要なんかい!と思った方もおられるかもしれませんが、そうなんです。

あきらめて勉強していくことにしましょう。

最年少は11歳!気象予報士試験は実は簡単では?という説について解説!

実技試験で使える地名

気象予報士試験でよく出題される地名に日本近海と日本の地名があります。

まずは実際の地図を見ながら日本近海の地名を確認していきましょう。

日本近海の地名

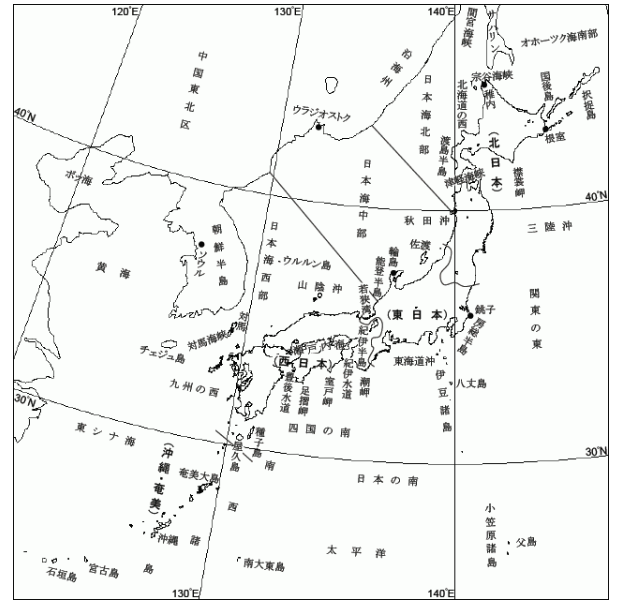

こちらが日本の周辺の地名を示した地図になります。

気象庁HP

沢山地名が記載されていますが、覚えてほしい場所がいくつかあります。

まず覚えてほしいのが日本周辺の海域です。

日本海北部、中部、西部や黄海、千島近海、東シナ海、オホーツク海、太平洋など。

これは確実に押さえておきたい場所です。

次に日本近海の海域の呼び方。

三陸沖、山陰沖、東海道沖、秋田沖のほか、北海道の西、関東の東、四国の南、九州の西などの表現も覚えておきましょう。

台風や温帯低気圧の進路など記述する際に活用できます。

次は日本外での大陸にある地名。

沿海州、中国東北区、朝鮮半島、サハリンなど。

沿海州などはとてもよく出題されますし、近くにアムール川というでっかい川がありますので位置を合わせて覚えておくのがおすすめです。

そして最後に日本近海の島名。

奄美大島、八丈島、チェジュ島、対馬、ウルルン島、佐渡、父島、南大東島、南西諸島、小笠原諸島など。

わりと日本の端にある島などは出題される傾向がありますので要チェックです。

日本での地名

次に、日本の地名についても知っておいたほうがよい場所があります。

例えば館野。

私は関東出身ではないので、試験勉強で始めてこの地名を見たとき、どこにある場所なのか全くピンときませんでした。

というか、ただの?だての?たての?かんの?ってそもそもなんて読むんだこれ。

って、それくらいレベルでしたね。。。

館野にお住まいの方すいません。m(__)m

そんな私のように地名に疎い方のため、近年の気象予報士試験で出題された地名をまとめてみました。

東京、鹿児島、秋田、福井などの47都道府県は当然ながら覚えておくべき地名ですので、ここでは割愛します。

最近では、館野の他、八丈島、潮岬、名瀬、浜田、平戸などの場所はよく出てきますし、房総半島、紀伊半島、能登半島などの半島名も当たり前のように問題文に含まれていることが多いです。

知っているところもあればそうでないところもあるのではないでしょうか。

覚えておいて損はないので、この機会に全部覚えておきましょうね。

まとめ

ここまで、日本や日本周辺の地名について紹介してきました。

気象予報士試験では、ある程度地名を覚えておかないと、解答ができない問題も少なからず出題される傾向があります。

ただ一度覚えておくと、場所の特定がスムーズになり、実際の試験で時間をかけずに問題を解いていくことができるようになります。

地理が好きな方であれば、知っている方もおられるかもしれませんが、知らない地域の地名は初めて見る方も多いかと。

是非この機会に1点を積み上げる勉強をしてみてはいかがでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございます!