皆さんこんにちは!気象予報士のyoshi.です。

今回の記事では相当温位について紹介していきます。

気象現象を考えていく上で、相当温位の考え方は非常に重要になってきますので、必ず理解できるようにしておきましょう。

相当温位を考えるにあたっては、温位を理解していることが必要になります。

まだ理解できていないよ。という方は温位を理解したうえでこちらの記事に進むようにしてくださいね。

【5分で読める!】温位とは何か?仕組みと考え方を図解で気象予報士がわかりやすく解説!

相当温位とは?

相当温位の定義

相当温位の定義についてですが、専門用語を交え紹介すると

気圧Pの空気塊を断熱的に下降させて、飽和した後、空気塊がもつ水蒸気を全て凝結させ完全に乾燥させ、圧力を上昇させて1000hPaまで戻したときの温度を絶対温度で表したものとなります。

・・・うーん。。

ちなみに相当温位を式で表すとΘe=Θ+αws

Θeは相当温位(K)、Θは温位、αは比例定数2.8(気圧による)、wsは飽和混合比(g/kg)です。

混合比というのは水蒸気の質量g/乾燥空気の質量kgで表される物理量で、飽和なのでその乾燥空気に入る限界まで水蒸気が入った状態を意味しています。

覚えておいてほしいのは相当温位は温位と違って、空気に含まれる水蒸気を考慮しているということ。

どういうことでしょうか。

図を使って説明していきます。

相当温位の考え方

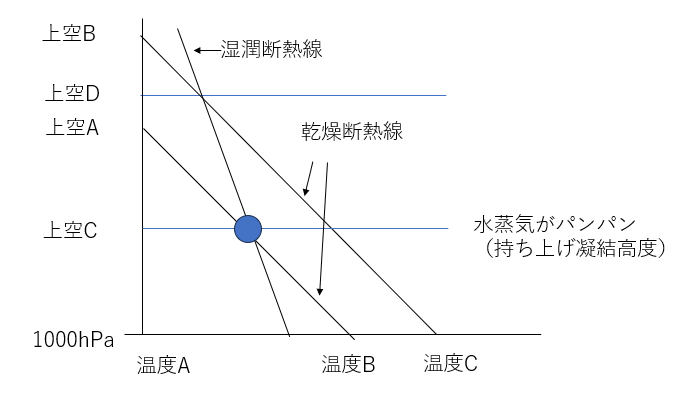

温位の説明でも登場したエマグラムを用いて考えていきましょう。

温位のときには乾燥断熱線しか用いませんでしたが、相当温位を考えるときには湿潤断熱線という考え方が必要になります。

湿潤空気はある一定の温度に下がると、もうそれ以上水蒸気を含むことができない状態になります。

そしてさらに温度が下がると一部の水蒸気が水滴に変わろうとして潜熱を放出していきます。

潜熱を放出しながら完全に水蒸気を出し切る、その過程で湿潤断熱線を使用することになります。

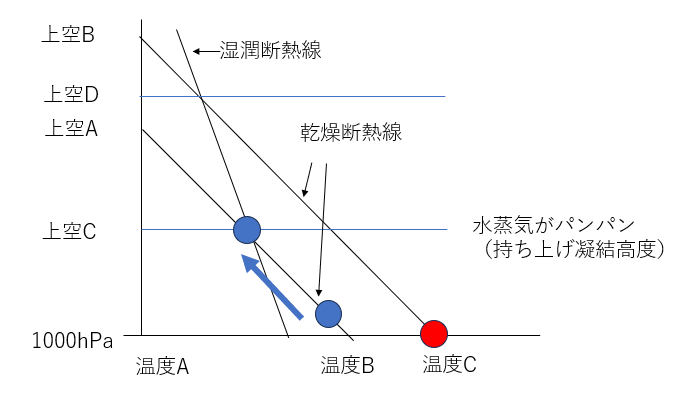

では、上空Cにある空気塊の相当温位を考えてみましょう。

この点での空気塊はもう水蒸気をこれ以上含むことができないパンパンの状態になっていると仮定しています。

この状態は正確には等飽和混合比線と乾燥断熱線の交点になるのですが、この記事では説明を簡単にするため割愛します。

おさらいですが、この空気塊の温位は温度Bになることは大丈夫ですね。

相当温位を求めるときは、まずその空気に含まれる水蒸気を凝結させて全部出し切るという作業が必要になります。

その際、空気塊は湿潤断熱変化をしますので、湿潤断熱線にそって上昇させることになります。

上空Cにある空気塊を上空Dまで上昇させていくと、乾燥断熱線と湿潤断熱線が交わる点を確認することができます。

エマグラムでは上空にいくにつれ乾燥断熱線と湿潤断熱線が近似してくるのですが、その点を表現していると考えてください。

この点で完全に空気から水蒸気が抜けて水蒸気のないカラカラの空気が完成します。

そしてその空気を乾燥断熱線にそって1000hPaまで下降させていくと温度Cになりますね。

この温度が相当温位という概念になります。

参考に、最初にでてきた相当温位の式を眺めてみると、相当温位は温位に比例定数と飽和混合比をかけたものを足していますね。

これは温位に空気中に含まれる水蒸気が全て凝結し、水滴になる際の潜熱を足し合わせているとうことを意味しています。

つまり温位より必ず相当温位が大きくなるんですね。

なんとなく、わかりましたでしょうか。

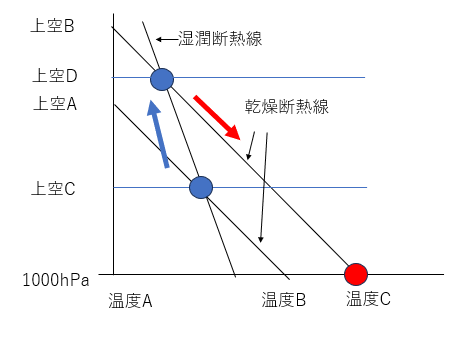

相当温位は保存する

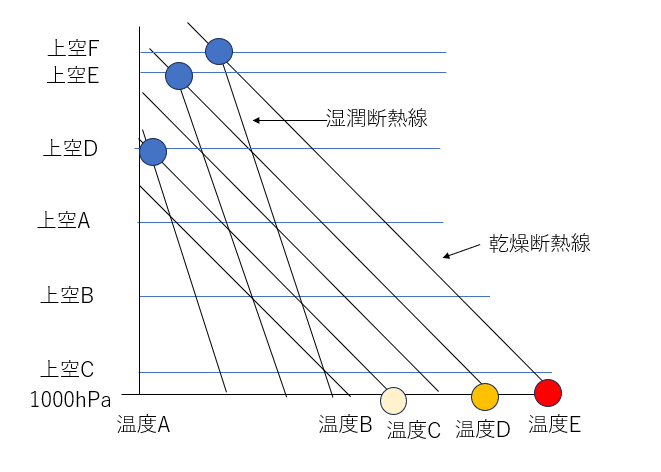

相当温位は空気塊を湿潤断熱線に沿って上昇させ、水蒸気が凝結しカラカラの空気が完成した後、地上まで移動させたときの温度でした。

つまり、初期の空気塊に含まれる水蒸気量が変わらない限り、相当温位は保存されます。

言い換えると、相当温位は水蒸気量が不変である青矢印の湿潤断熱変化では保存されるということになります。

湿潤断熱変化の途中で凝結して潜熱を放出しても、それを含めての空気塊が持つ全ての水蒸気量の潜熱を考えるので不変になるんですね。

(ただし、もしこの過程で雨として落ちてしまったらその空気塊の潜熱量が減り保存はされないので注意は必要です。)

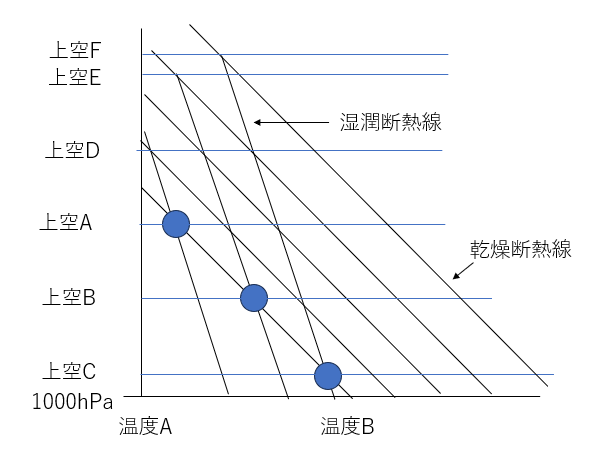

また、相当温位は乾燥断熱変化でも保存されます。

初期の空気塊は凝結が始まるまで、乾燥断熱線に沿って上昇しますよね。

この空気塊の相当温位は温度Cになりますので、乾燥断熱変化においても保存されるということになります。

乾燥断熱変化をしても、湿潤断熱変化をしても温度Cになるので保存、つまり値が一定となることは覚えておいてください。

では温位はどうでしょう。

今、温位が温度Bで同じ青丸の上空A、B、Cにある空気塊を考えます。

温位は乾燥断熱変化では全て温度Bになりますので保存されますね。

次にそれぞれの空気塊を湿潤断熱変化させ、どの空気塊も水蒸気が凝結し終わる高度が上空D、E、Fだったとしましょう。

すると、もともと温位Bで同じだった空気塊は、それぞれ温度C、温度D、温度Eと異なる温位になりました。

つまり温位は湿潤断熱変化では一定ではないので保存されないことになります。

なぜこうなるかというと、最初の温位は同じだけれど、初期の空気塊の水蒸気量はそれぞれバラバラだということ。

なので、凝結し終わる高度が異なり、温位も変わってくるということになります。

まとめると、

・温位は乾燥断熱変化では保存されるが、湿潤断熱変化では保存されない。

・相当温位は乾燥断熱変化でも湿潤断熱変化でも保存される。

わかりましたでしょうか。

この考え方は大切なので、しっかり理解しておくようにしましょう。

相当温位の湿度0%は温位

相当温位を考えるにあたって湿度という概念はとても重要です。

例えば以下の①~③を考えます。

①ある空気塊に水蒸気が全く入っていない湿度0%の相当温位

②ある空気塊に水蒸気が半分程度はいっている湿度50%の相当温位

③ある空気塊に水蒸気がパンパンにはいっている湿度100%の相当温位

どの空気塊も温位は同じとしたときにどの相当温位が高くなるかわかりますでしょうか。

答えは③ですね。

相当温位は温位と水蒸気の潜熱の足し合わせでした。

つまり湿度が大きい、水蒸気が沢山入っている空気塊が相当温位が高いんですね。

この時どれも相当温位ではありますが、①は温位、③は飽和相当温位という言い方もできます。

ぜひ覚えておきましょうね。

まとめ

相当温位の考え方について紹介してきました。

温位や相当温位を学ぶのは学科の最初の方ですが、これが理解できると、気象の勉強が意外と楽しくなってきます。

そして、この考え方は一般知識だけでなく、実技試験にも活用することになるのでとても大切です。

忘れないよう、繰り返し思い出し記憶を定着化させようにしておきましょう。

【5分で読める!】エマグラムとは何か?気象予報士試験のための読み方・使い方を図解でわかりやすく解説!

最後までお読みいただきありがとうございます!