【5分で読める!】千里の道も一歩から。天気や気象がより面白くなる厳選本8選のご紹介!

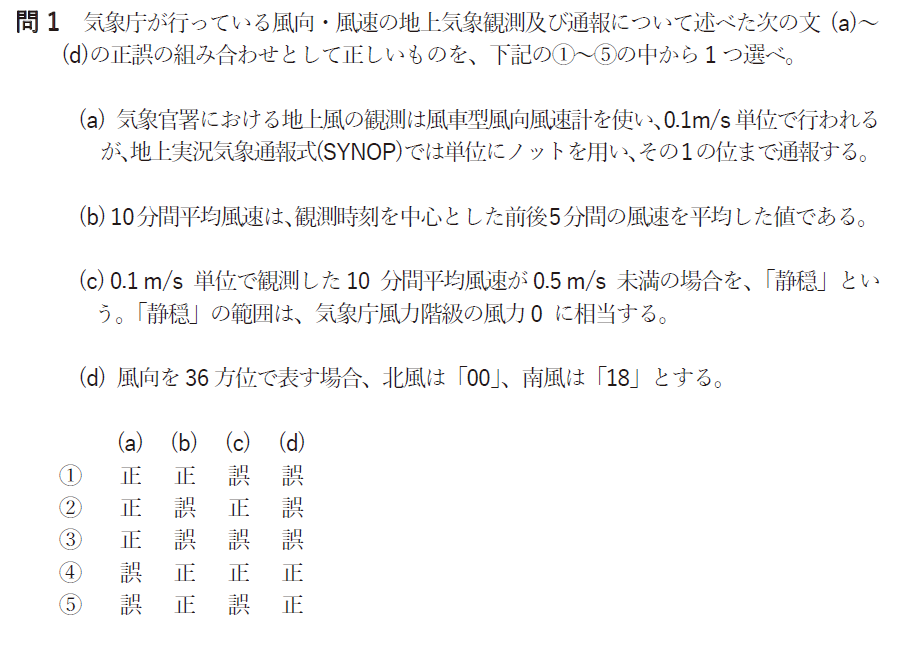

問1 地上気象観測

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

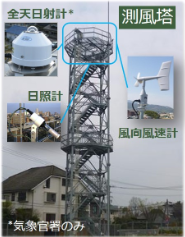

地上風の観測は図のような風車型風向風速計を使い0.1m/s単位で行われますが、地上実況気象通報式では単位にノットを用い、その1の位まで通報します。

答えは〇です。

気象庁HP

(b)

10分間平均風速は前後5分間ではなく、観測時刻までの10分間の平均風速になります。例えば10時の平均風速は9時50分から10時00分の10分間です。

答えは×です。

(c)

静穏は平均風速0.3m/s未満の無風状態のことで、気象風力階級は0に分類されますね。

答えは×です。

(d)

風向を36方位で表す場合、北は「36」で、南は「18」で表されます。「00」は存在しませんので間違いになります。

答えは×です。

よって解答は③です!

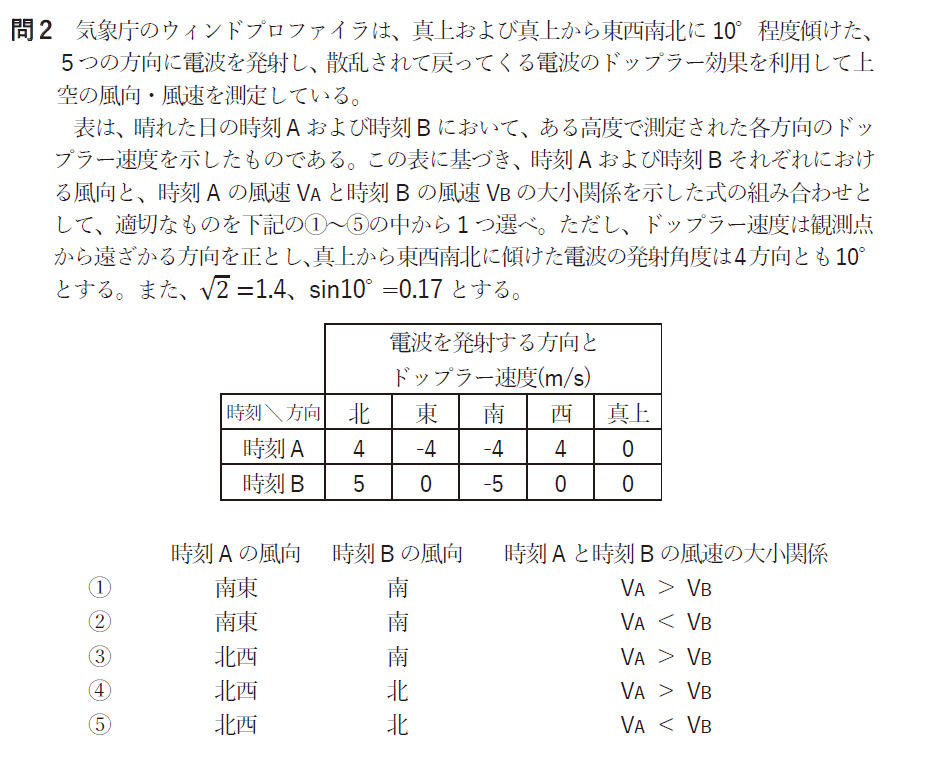

問2 ウィンドプロファイラ

気象業務支援センター

ポイント解説

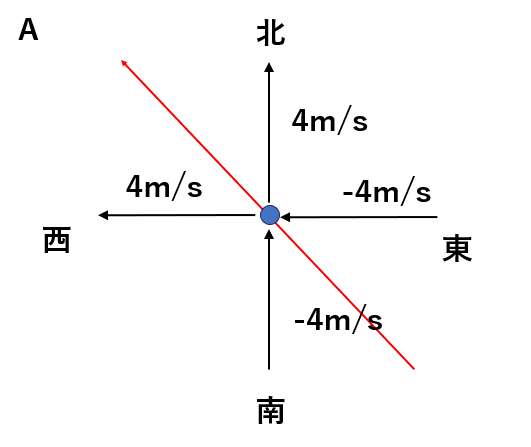

まず時刻Aの風向を図にしてみましょう。

問題文に観測点から遠ざかる方向を正、近づく方向が負とありますので、図にすると黒い矢印で表せるのはわかりますでしょうか。

これは赤矢印に風が吹いている、つまり南東から北西に向かって風が吹いていることを意味していますので、風向は南東となります。

風速は赤矢印の長さを求めることになりますので、√2=1.4を使用すればVA=4×2×1.4=11.2となります。

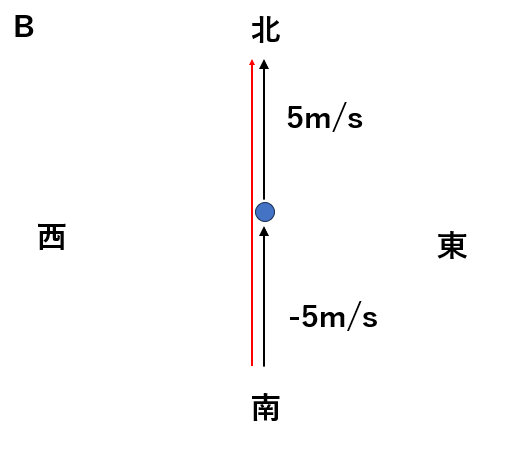

同様に時刻Bについても考えてみましょう。

図にしてみるとこうなりますね。

Aよりシンプルで、南から北に向かって風が吹いていますので風向は南となります。また風速VBは10m/sですね。

これらをまとめると、時刻Aの風向は南東、時刻Bの風向は南、風速はVA>VBとなります。

よって解答は①です!

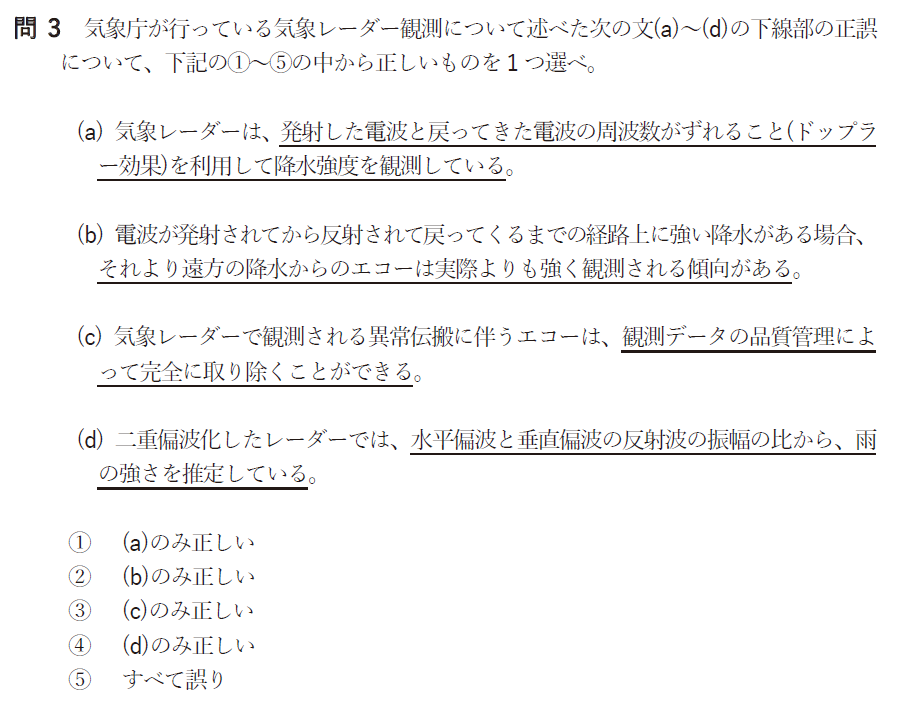

問3 気象レーダー観測

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

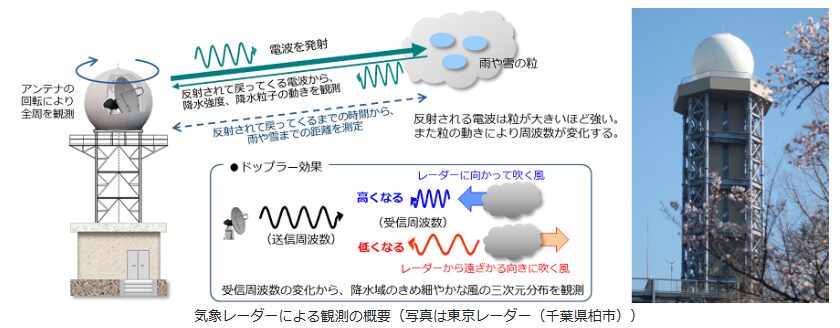

気象レーダーは発射した電波と戻ってきた電波の周波数のずれを利用し雨や雪の動きすなわち降水域の風を推定します。

降水強度は戻ってきた電波の強さから推定しますので間違いになります。

答えは×です。

(b)

電波が発射されて、戻ってくるまで経路上に強い降水がある場合は、実際のエコーよりも弱くなります。障害物があると考えるとわかりやすいですね。

答えは×です。

(c)

異常伝播に伴うエコーは主に、シークラッタやエンゼルエコーなどがありますが、データの品質管理においてこれらを完全に取り除くことはできません。

答えは×です。

(d)

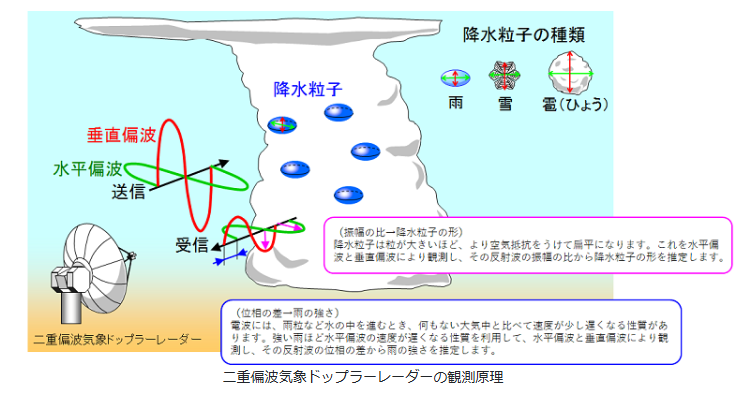

二重偏波レーダーは反射波の振幅の比から降水粒子の形を推定しています。強さは位相の差から求められます。

答えは×です。

気象庁HP

よって解答は⑤です!

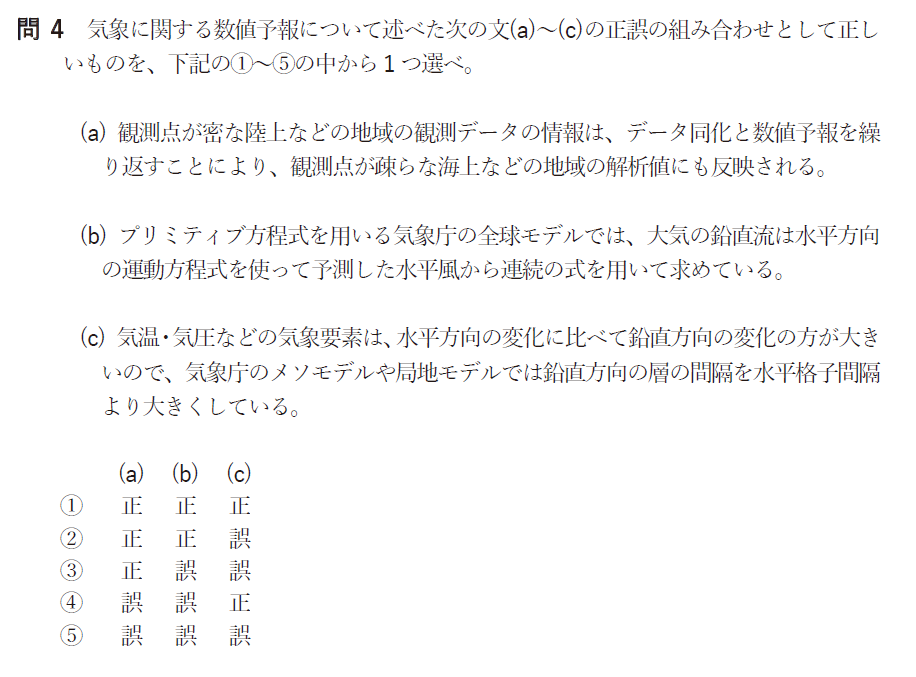

問4 数値予報

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

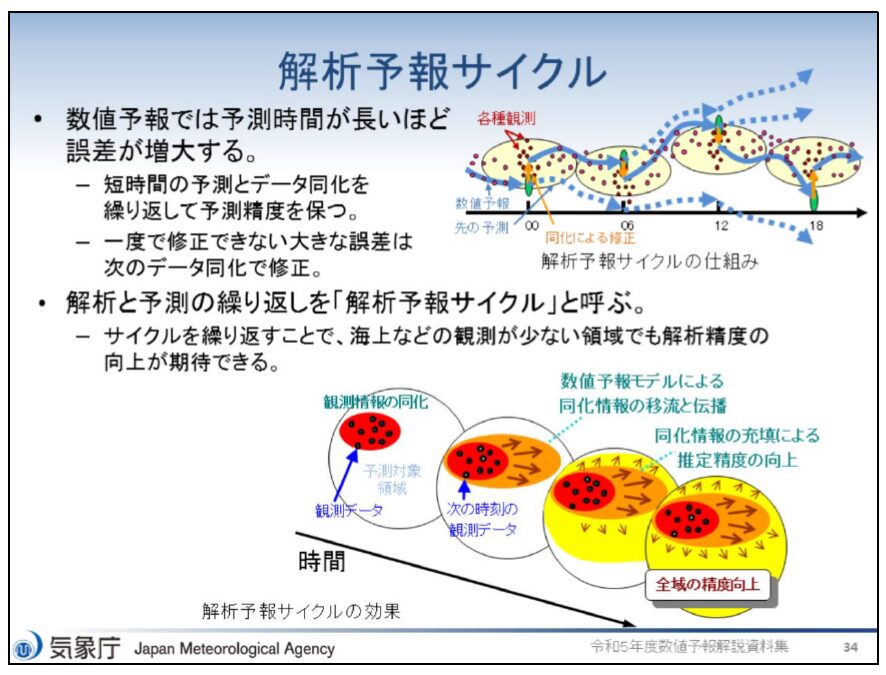

観測点が疎らな海上に対しても解析精度を向上させるため、陸上の観測点情報をもとに短時間の予測とデータ同化を行います。

答えは〇です。

気象庁HP

(b)

全球モデルではプリミティブ方程式を使用し、鉛直流は連続の式つまり質量保存則を使用し求められます。

連続の式を使用するときは水平方向の運動方程式を使ってもとめた水平風から計算されますので問題文は正解になります。

答えは〇です。

(c)

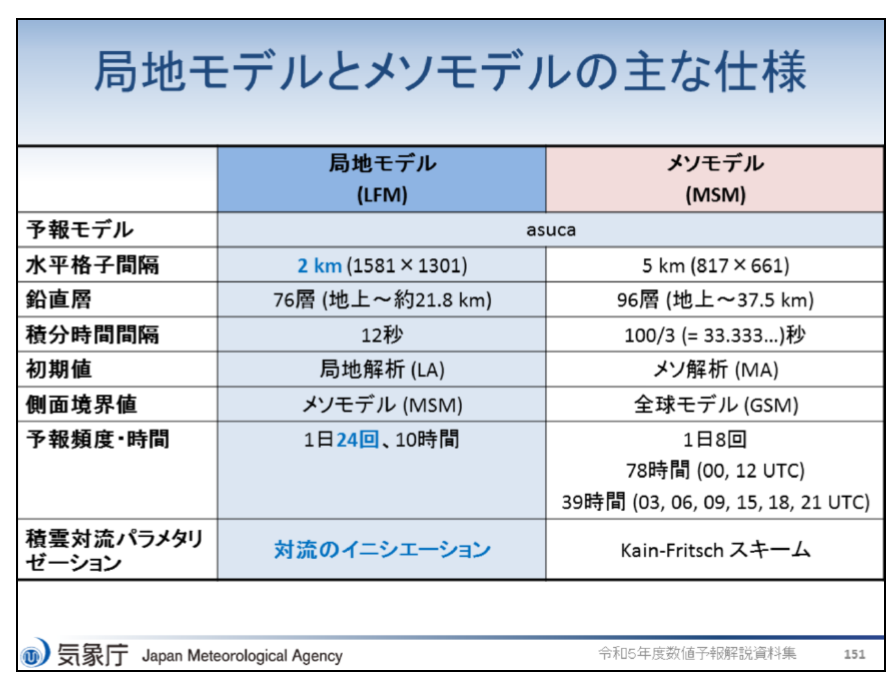

気温気圧などの気象要素は水平方向にくらべ鉛直方向の変化の方が大きいです。

一方で水平方向の間隔に対して、鉛直方向の間隔を見てみると、局地モデルでは2kmに対して、0.29km、メソモデルでは5kmに対して、0.39kmとなりますので、どちらも鉛直方向の間隔の方が小さくなりますね。

答えは×です。

気象庁HP

よって解答は②です!

問5 アンサンブル予報

気象業務支援センター

ポイント解説

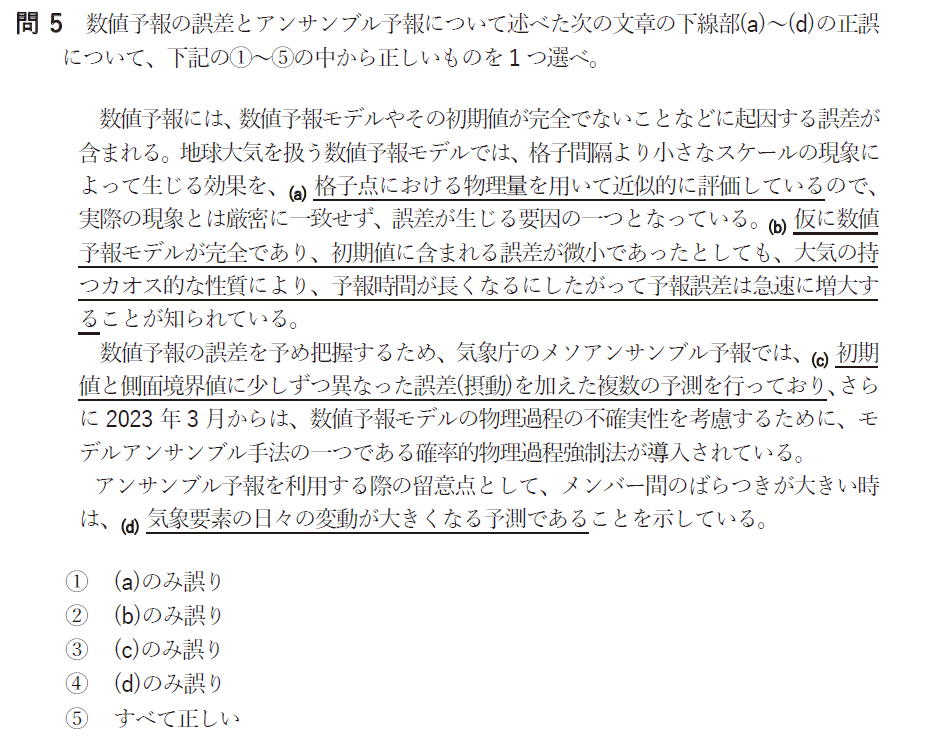

(a)

格子間隔より小さなスケールによって生じる効果は、パラメタリゼーションという格子点における物理量を用いて近似する手法を用いて計算しています。

答えは〇です。

(b)

誤差のない理想的なモデルを用いたとしても、初期値に誤差が含まれていた場合大気のカオス的性質つまり、予測不可能性によって予報時間がながくなるにつれ誤差が急速に増大する傾向があります。

答えは〇です。

(c)

アンサンブル予報は数値予報モデルに小さな揺らぎを与えて複数の予測を行い、その集団から未来の状態を確率的に予測する方法です。

答えは〇です。

(d)

特定の予報時間において予測値が大きく異なる場合は不確実性が大きく信頼度が低いと考えられます。日々の変動が大きくなる予測ではないので間違いになります。

答えは×です。

よって解答は④です!

問6 気温ガイダンス

気象業務支援センター

ポイント解説

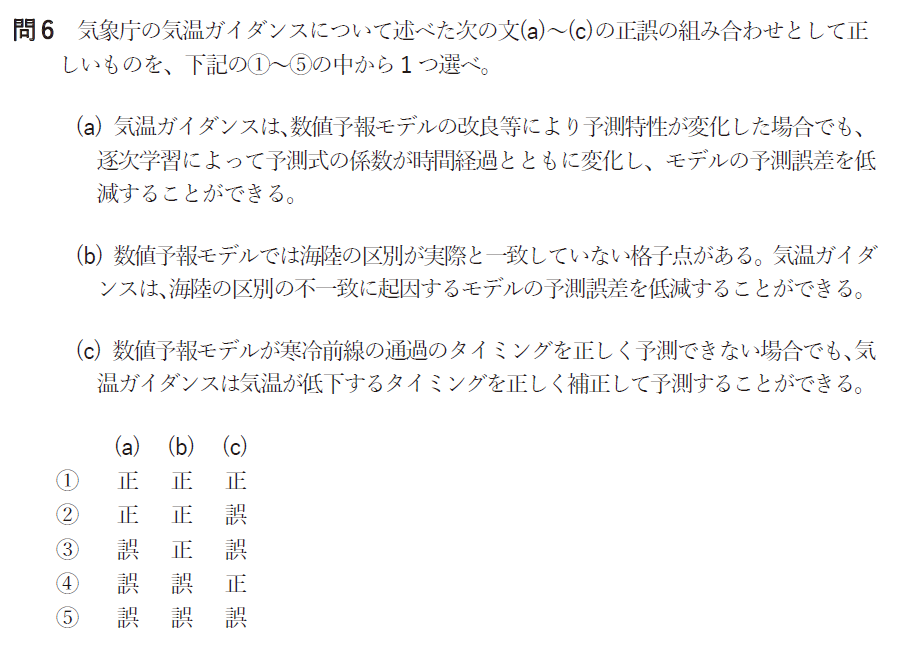

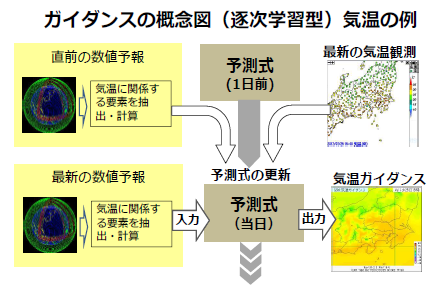

(a)

気温ガイダンスは逐次学習によって予測式の係数が時間経過とともに変化しモデルの予測誤差を低減することができます。

また気温ガイダンスはカルマンフィルタという手法でガイダンスが行われます。

予測式が線形多項式であるため、説明変数の変動がどの程度、予測結果に影響を与えるかを把握しやすく係数が自動的に最適化されることからガイダンス利用開始前の事前学習が比較的少量のデータで済むことがメリットです。

ただし頻度の少ない大雨や強風などの現象に対しては逐次学習で精度がでないことはデメリットになります。

答えは〇です。

気象庁HP

(b)

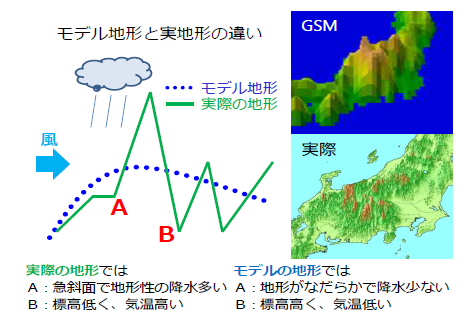

数値予報のモデルが実際の地形と異なる場合、これは系統誤差と言われガイダンスによって修正が可能です。海陸の地形の不一致による予測誤差も低減することができます。

答えは〇です。

気象庁HP

(c)

前線通過による気温の低下などはランダム誤差と呼ばれ、特定の傾向を持たないためガイダンスにて修正はできません。

答えは×です。

よって解答は②です!

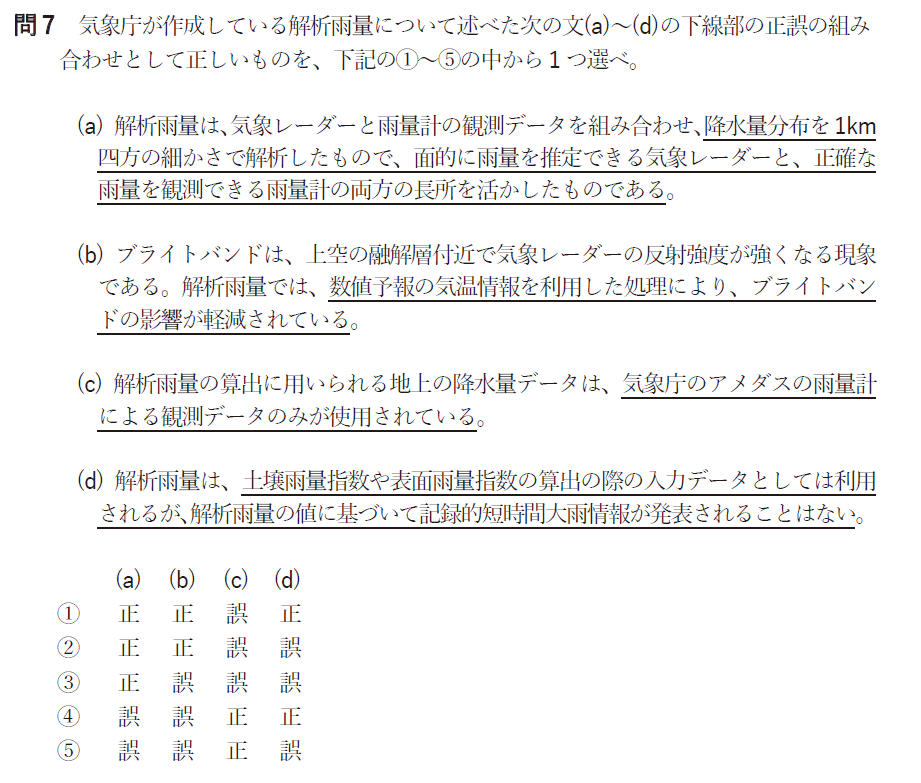

問7 解析雨量

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

解析雨量は問題文の通り、降水量分布を1km四方の細かさで解析したもので、面的に雨量を推定できる気象レーダーと正確な雨量を観測できる雨量計の両方の長所を活かしたものです。

答えは〇です。

(b)

ブライトバンドは長時間同じ場所にとどまる傾向があり、雨量積算の誤差が大きくなります。

警報の発表基準に使用される土壌雨量指数や流域雨量指数は雨量積算の影響を受けるため、ブライトバンドの軽減が求められました。

答えは〇です。

(c)

解析雨量に使用される降水量データは、アメダスの雨量計だけでなく、気象庁・国土交通省が保有する気象レーダーの観測データも使用されます。

答えは×です。

(d)

記録的短時間大雨情報は数年に一度しか発生しないような短時間の大雨を地上の雨量計により観測したり、解析雨量によって解析された場合に発表されます。

解析雨量も判断基準となりますので問題文は間違いとなります。

答えは×です。

よって解答は②です!

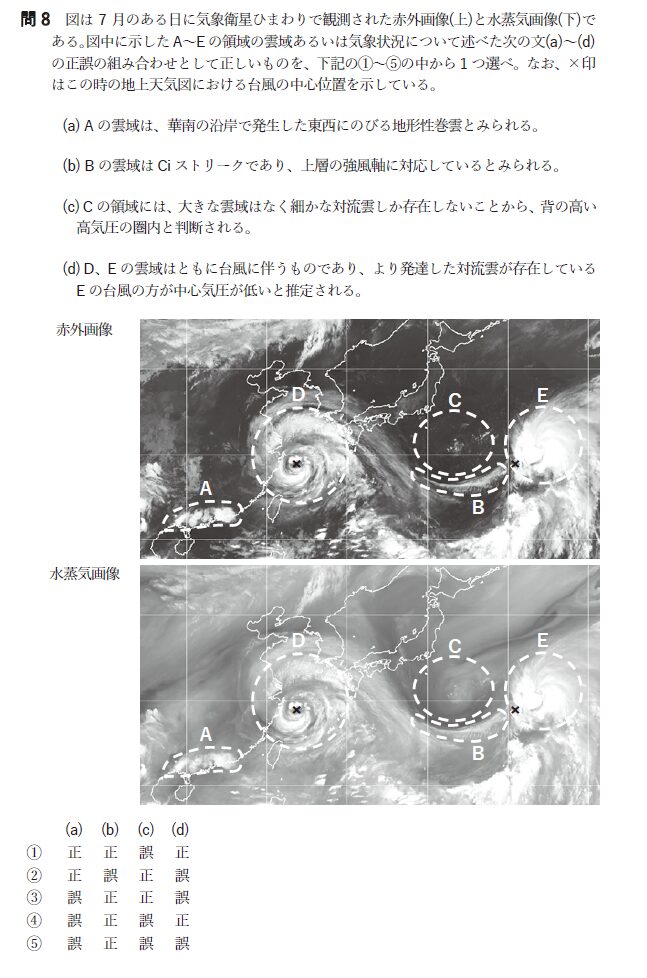

問8 気象衛星画像

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

Aでは赤外画像、水蒸気画像とも明るく、団塊状であることがわかります。これは雲頂高度が高く、中上層に水蒸気を多く含む雲域があることを示唆しており、典型的な対流雲の特徴になります。

地形性巻雲は上層雲で赤外画像では明るく映りますが、山脈と平行な直線上になり、風下側に伸びるのが特徴になります。

答えは×です。

(b)

Ciストリークは細長く筋状に伸びていることが特徴で、ジェット気流に代表される上層の流れに沿っています。

水蒸気画像で明域と暗域の境界はバウンダリーと言われCiストリークが強風軸に対応していることがわかります。

答えは〇です。

(c)

強風軸は低気圧性曲率の南側に存在することになりますので、問題文の高気圧性曲率であることは考えにくいです。

答えは×です。

(d)

DとEで輝度を比べてみると、Eの方が明るくより発達していることがわかります。

しかし中心気圧については気象衛星画像から判断することは困難ですので、Eの方が中心付近の気圧が低いということは断定できません。

答えは×です。

よって解答は⑤です!

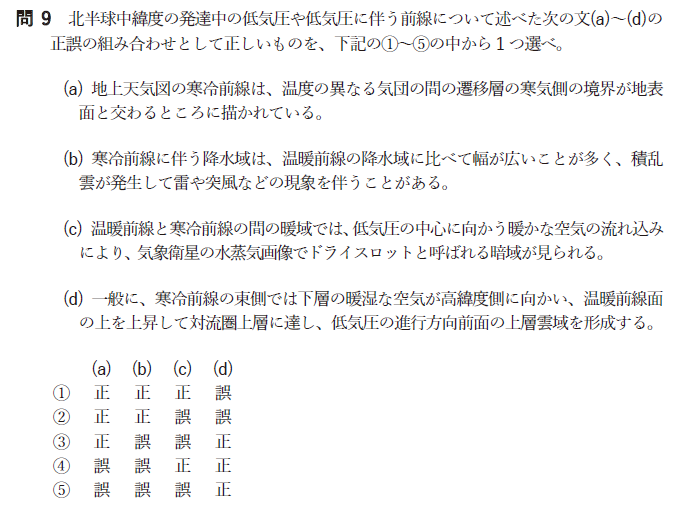

問9 中緯度の前線

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

地上天気図の前線は、暖気側の境界が地表面と交わるところに描かれます。温暖前線だけでなく寒冷前線も同様です。

答えは×です。

(b)

寒冷前線の降水域は温暖前線にくらべ幅が狭く、積乱雲が発生し雷や突風などの現象を伴うことがあります。幅が広いとしている問題文は間違いとなります。

答えは×です。

(c)

ドライスロットの暗域は北側からの冷たい空気の流れ込みにより発生します。

答えは×です。

(d)

寒冷前線の東側では下層の暖湿な空気が高緯度側に向かい、温暖前線面を上昇、低気圧の進行方向前面の上層雲を形成します。

答えは〇です。

よって解答は⑤です!

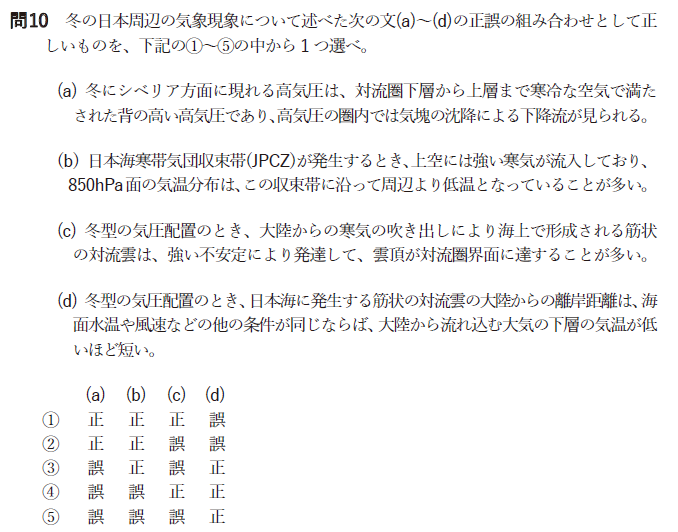

問10 日本周辺の気象現象

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

シベリア高気圧は寒冷で背の低い高気圧です。

高度は最大1000~2000mでその上空は高気圧とはなっていません。シベリア内陸部が低温であることが成因となっており、この高気圧圏内では気塊の沈降による下降流が見られます。

答えは×です。

(b)

JPCZは長さ1000kmにわたる気団の収束帯のことで、上層の寒気の気流、偏西風が朝鮮半島北部にそびえる白頭山などで分離され再び合流することで収束します。

このとき対流雲が発生するためには850hPa付近での下層の空気が周囲より高温になっていることが多いので問題文は間違いとなります。

答えは×です。

(c)

大陸からの吹き出しに伴う筋状雲は、シベリア高気圧の移流と下層で海水の水蒸気と顕熱を補給気団変質することが原因となり発生します。

ベナール型対流といわれ高度の低い位置で発生しますので雲頂が対流圏に達することはありません。

答えは×です。

(d)

大陸からの寒気が強い場合、海上の水蒸気の供給により雲が発生しやすくなります。日本海の水温と上空の気温の差が大きいほど雲が発生しやすくなるんですね。

離岸距離が短いと、下層の空気の気温が低いことを表していますので問題文は正解となります。

答えは〇です。

よって解答は⑤です!

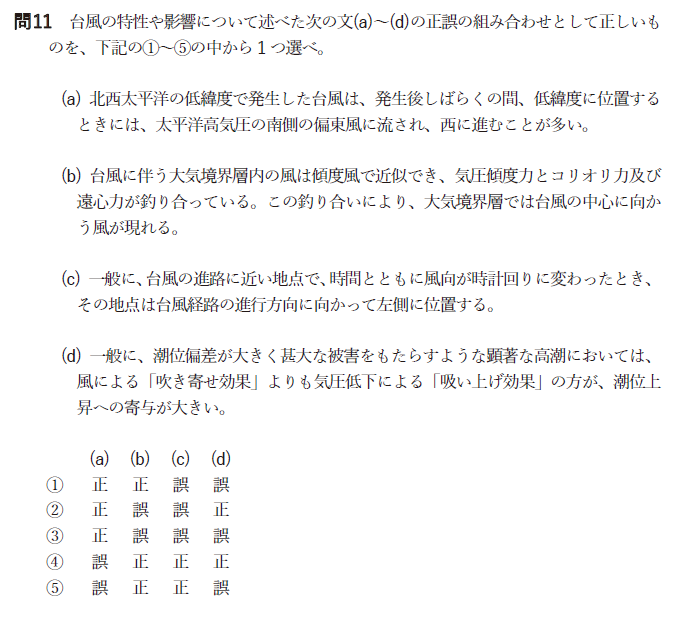

問11 台風の特性や影響

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

北西太平洋の低緯度で発生した台風がしばらく低緯度に位置する場合、貿易風と呼ばれる東風によって西に進むことが多くなります。

答えは〇です。

(b)

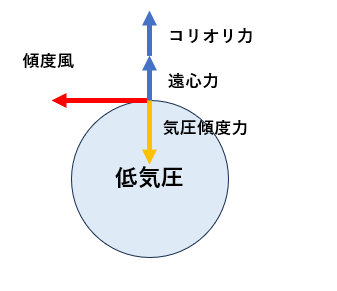

傾度風というのは図のように気圧傾度力と遠心力+コリオリ力が釣り合って吹く風のことを言います。見てわかるように傾度風は台風中心に向かう風にはなっていないですよね。

中心に向かうためには摩擦力の影響が加わる必要がありますので問題文は間違いとなります。

答えは×です。

(c)

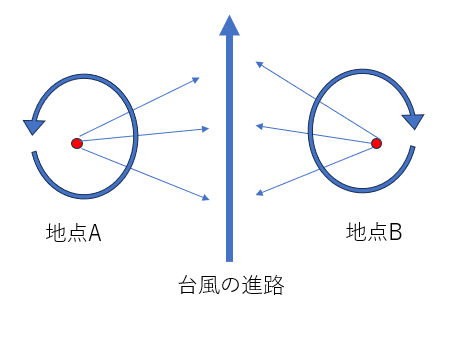

台風の進路に近い地点で風向が時計回りに変化した場合、図のように進行方向の右側に位置します。

答えは×です。

(d)

台風などにより気圧が低下する場合1hPaあたり海水を1cm吸い上げる力がありこれを吸い上げ効果と呼んでいます。

強風が陸地に吹くと海面水位が上昇するのですが、風速が2倍になると4倍の海面上昇をもたらすことになり、この吹き寄せ効果の方が潮位上昇には大きく寄与することになります。

答えは×です。

よって解答は③です!

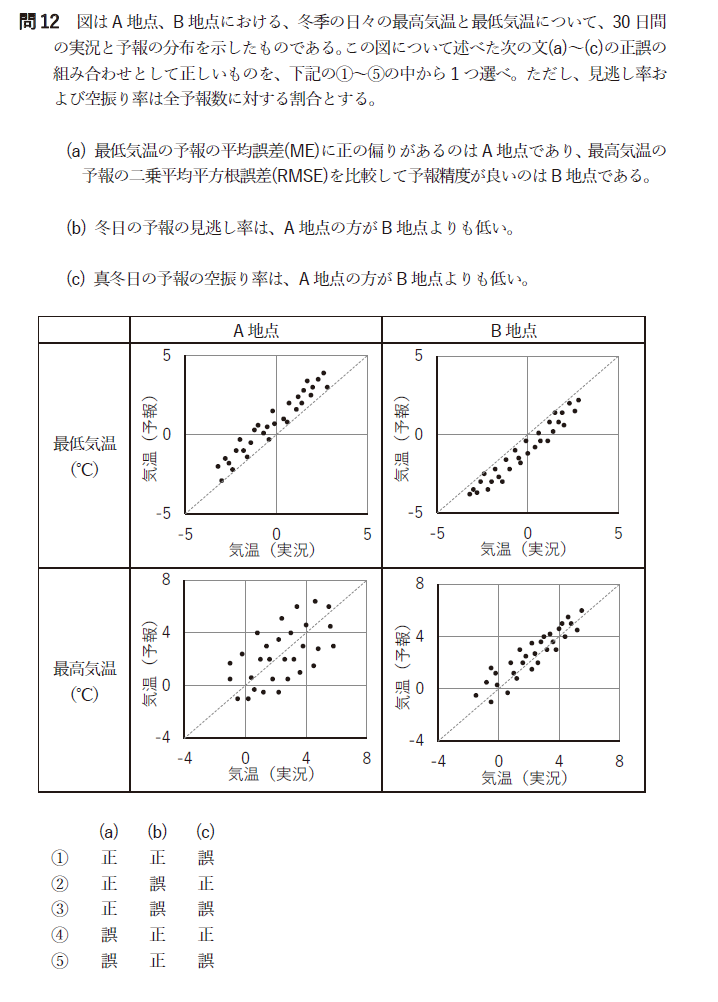

問12 実況と予報

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

平均誤差と二乗平均平方根誤差がありますが、どちらも誤差=予報値-実況値をみて考えていきます。

精度がよいということは誤差が小さいということを意味しており、予報値と実況値との差が小さいことが条件になります。

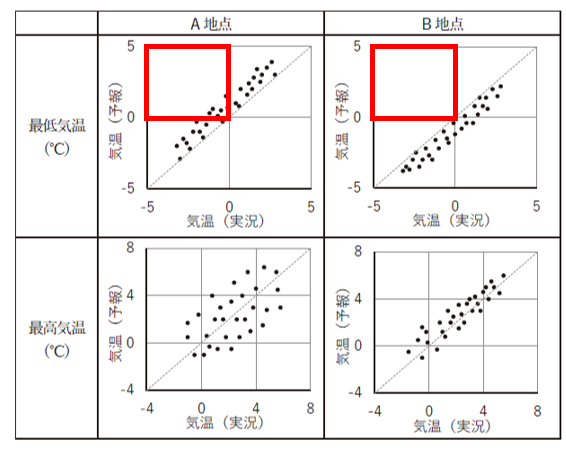

まず最低気温について正の偏りがあるのはAかBかどちらでしょうか。

平均誤差に正の偏りがあるということは予報値の方が実況値より大きい場合、つまり点線より上にプロットが多い場合に正の偏りがあることになります。

それを表しているのはA地点ですね。

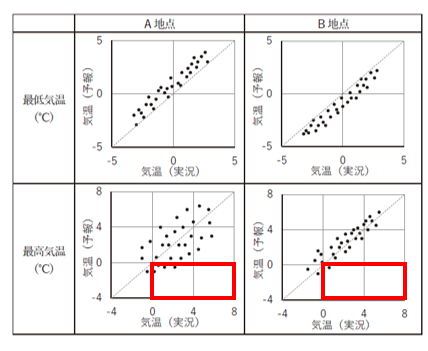

次に最高気温で二乗平均平方根誤差を比較して精度がよい方を考える問題ですが、0に近い方が予報精度が高いことを意味しています。

予報値と実況値の差が小さければ0に近くなりますよね。

それを表しているのは点線付近にプロットが集中しているBであることが一見してわかります。

答えは〇です。

(b)

冬日というのは最低気温が0℃未満の日のことです。赤枠内の予報が0℃以上、実況が0℃未満の点が見逃しになります。

見逃し率は赤枠内の点の数が少ないほど、低いことを表しますのでB地点の方がAに比べ低いということになります。

答えは×です。

(c)

真冬日は最高気温が0℃未満の日のことです。

赤枠内の予報が0℃未満、実況が0℃以上が空振りになります。空振り率は赤枠内の点の数が少ないほど、低いことを表しますのでB地点の方がA地点より低いということになります。

答えは×です。

よって解答は③です!

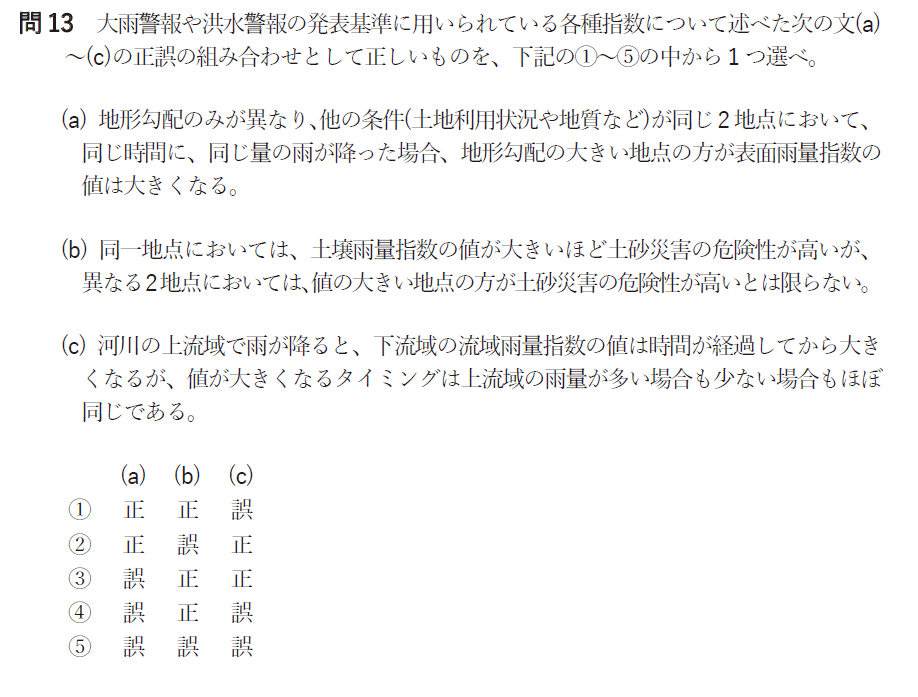

問13 大雨警報や洪水警報

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

表面雨量指数は降った雨が地表面にどれだけたまりやすいかを数値化したもので、値が大きいほど短時間で雨がたまりやすく、小さいとたまりにくいことを表しています。

地形勾配が大きい地点では他条件が同じであれば、どんどん雨が下流に流れていきますので表面雨量指数は小さくなります。

答えは×です。

(b)

土壌雨量指数はその地点での土壌にたまっている水分量をしめしており、値の大きいほど、水分量が多いことを表しています。

土砂災害では土壌の雨量だけでなく、地質や地形などによっても危険性は変わってきますので、土壌雨量指数の値だけでは判断ができません。

答えは〇です。

(c)

流域雨量指数は上流域で降った雨によりどれだけ下流地点での洪水危険性が高まるかを表した指標になります。

上流にふる雨が少ない場合は地表に浸透し、下流に流れてくる雨が少なくなり、上流で大雨が降った場合と比べ、到達時間も遅くなると考えられます。

答えは×です。

よって解答は④です!

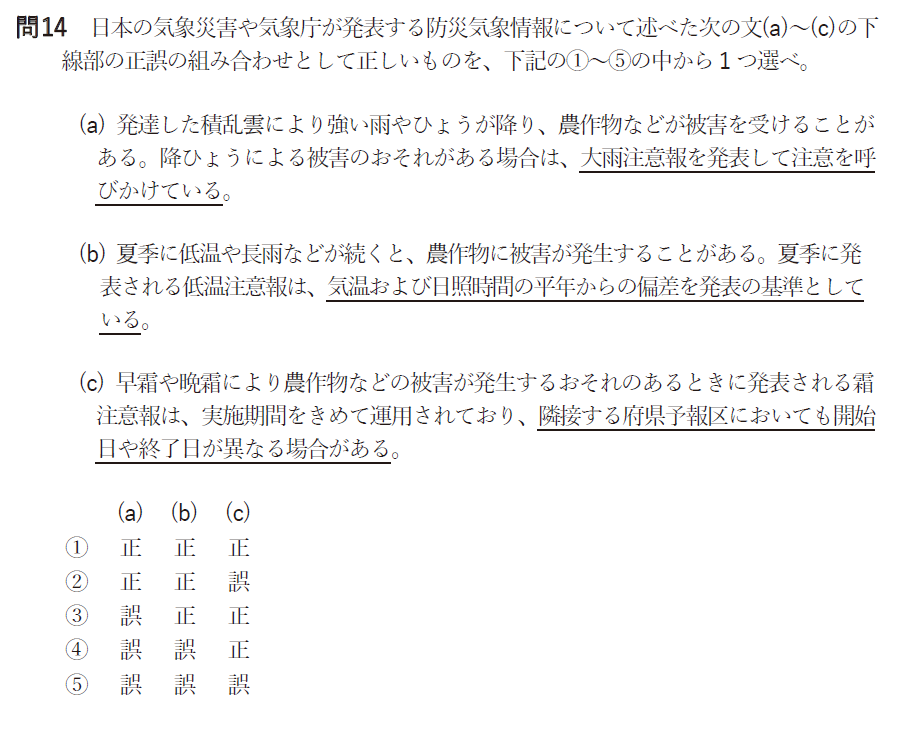

問14 防災気象情報

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

発達した積乱雲が発生すると突風、雷、降ひょうなどの災害が起こる危険性が増し、注意報を発表します。このとき大雨注意報だけなく、雷注意報も発表されますので、問題文は間違いとなります。

答えは×です。

(b)

低温注意報の発表条件としては夏季であれば最高・最低・平均気温のいずれかが平年より4or5℃低い日が数日以上続く場合で冬季であれば最低気温が-7℃以下または最高気温-5℃以下が数日続くときとなります。

日照時間の偏差は考慮されていませんので間違いとなります。

答えは×です。

(c)

霜注意報は問題文の通り実施期間を決めて運用されており、隣接する府県予報区においても開始日や終了日は異なります。

答えは〇です。

よって解答は④です!

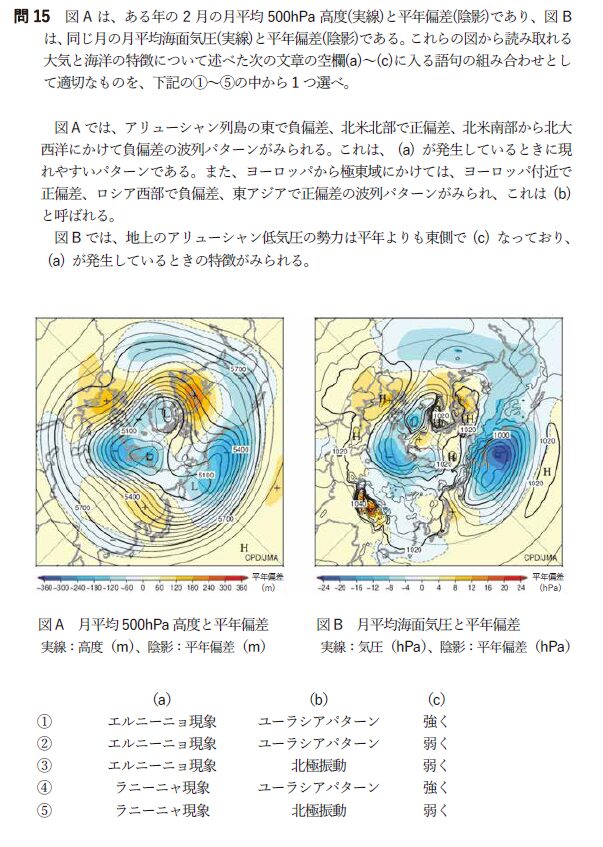

問15 海面気圧と平年偏差

気象業務支援センター

ポイント解説

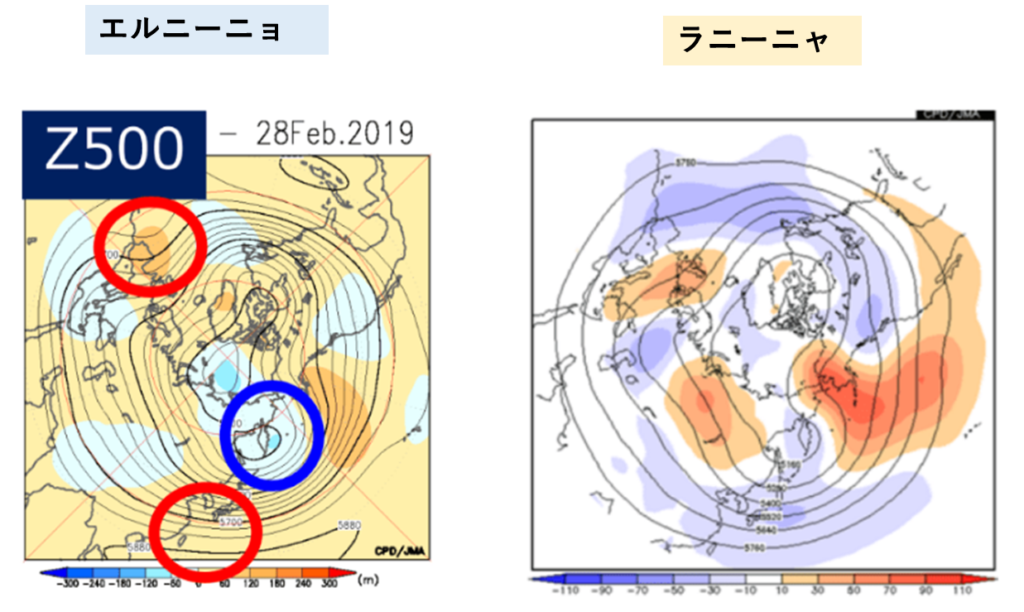

(a)

500hPa天気図においてアリューシャンの東で負偏差、北米北部で正偏差、南米北部から北大西洋にかけて負偏差となっている場合、エルニーニョが発生しているときに現れやすいPNAパターンになります。

左図の方が問題の図に近いですよね。

答えは「エルニーニョ現象」です。

気象庁 . 2018/2019年冬の天候と大気循環場の特徴、2010/2011年に発生したラニーニャ現象

(b)

北極振動は北極域と中緯度域のあいだが逆符号となるほぼ同心円状の偏差パターンで、北極振動がプラスであれば北極域が低圧偏差、中緯度が高圧偏差となり日本付近では温和な天候となります。

(北極振動マイナスはこの逆)

一方、ユーラシアパターンは冬の日本の天候に影響を与えるテレコネクションパターンの1つです。

500hPa天気図にてヨーロッパからユーラシア大陸北部を通り日本付近にかけて、正負の高度の偏差域が波列状に並びます。

問題文から答えは「ユーラシアパターン」となります。

(c)

図Bを見るとアリューシャン列島の東側はオレンジ色で気圧が低くなっており、低気圧の勢力は平年より強いことがわかります。

答えは「強く」です。

よって解答は①です!

ちなみに第53回の問15の問題はこれと全く逆でラニーニャ現象が発生しやすい場合の天気図の問題が出題されていますので参考になります。合わせて覚えておくようにしましょう。

第62回気象予報士試験専門知識はこれで終わりです。

皆さん、お疲れさまでした!

最後までお読みいただきありがとうございます!