【5分で読める!】千里の道も一歩から。天気や気象がより面白くなる厳選本8選のご紹介!

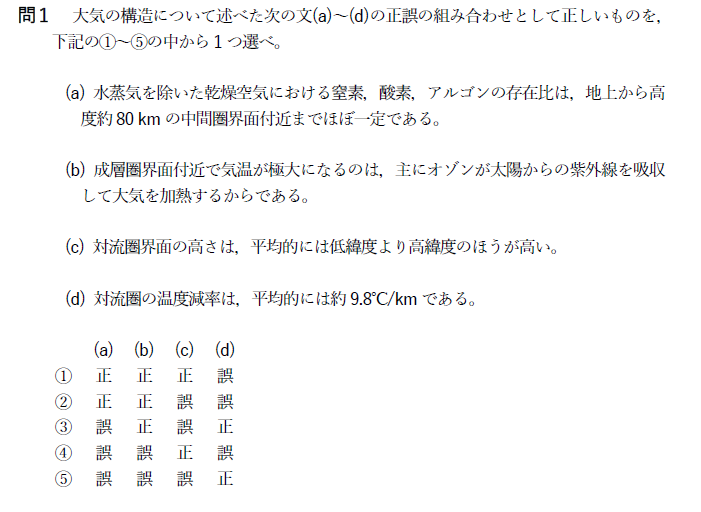

問1 大気の構造

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

大気組成については中間圏界面である80kmまでほぼ同じです。窒素78%、酸素21%、アルゴン1%、二酸化炭素0.03%の順ですね。

【5分で読める!】地球の大気とは?大気の成分と構造を図解でわかりやすく解説!

答えは〇です。

(b)

50km付近である成層圏界面の気温の極大は、オゾンの太陽からの紫外線吸収に影響しています。

ちなみにオゾン数密度の最大は25km付近で気温の極大位置とは違います。合わせておぼえましょう。

答えは〇です。

(c)

対流圏界面の高さは高温である赤道付近の方が空気が軽くなり高くなります。

答えは×です。

(d)

対流圏での温度減率は乾燥断熱減率が約10℃/km、湿潤断熱減率が5℃/kmです。

平均すると、6.5℃/kmになるといわれています。

答えは×です。

よって解答は②です!

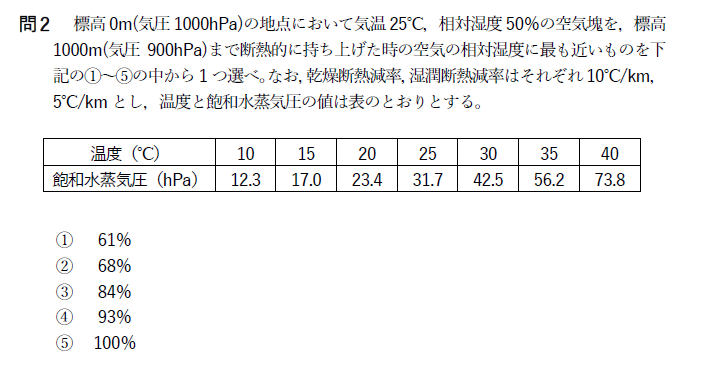

問2 相対湿度

気象業務支援センター

ポイント解説

1000m(900hPa)での相対湿度を求める問題です。

まず、問題文から25℃の飽和水蒸気圧を確認すると、31.7hPaですね。これは空気中に水蒸気が最大まで入ったときの気圧を表しています。相対湿度が50%なので標高0mでの飽和水蒸気圧は15.85hPaになります。

次にこの空気を1,000mまで持ち上げます。乾燥断熱減率と湿潤断熱減率がありますが、どちらを使用すればよいでしょうか。

地表での飽和水蒸気圧が15.85hPaでしたので、空気を持ち上げていったときに気圧がこれより

低くなると(15.85hPa以下)になると、水蒸気が凝結してきますので湿潤断熱減率を使わなければなりません。

今回の問題では地表で25℃で、仮に1,000mまで乾燥断熱減率で持ち上げても15℃なり、飽和水蒸気圧は17hPaなので、水蒸気はこの高さでは凝結せず、湿潤断熱減率を使う必要はないことがわかります。

では最後にこの高さでの湿度を求めます。1000mでの飽和水蒸気圧が17hPaで地表の飽和水蒸気圧が15.85hPaでした。

そして気圧が0.9倍になっていますので求める答えは、相対湿度=15.85/17×0.9≒0.84となります。

今回は地表の飽和水蒸気圧に対して1000m(900hPa)での相対湿度を求める問題ですので0.9をかけるのを忘れないようにしましょう。

よって解答は③です!

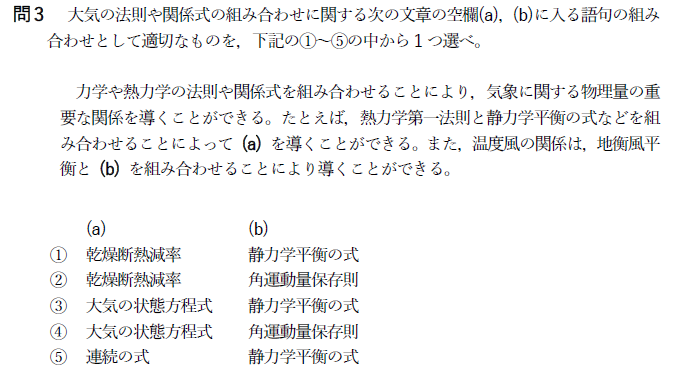

問3 大気の法則

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

熱力学第一法則と静力学平衡の式を組み合わせると乾燥断熱減率を導くことができます。

熱力学第一法則はΔQ=CpΔT-αΔPで表されます。

静力学平衡の式はΔP=-gρΔZですね。なのでα=1/ρを用いると熱力学第一法則はΔQ=CpΔT+gΔZに変形できます。

断熱変化ではΔQ=0ですので-ΔT/ΔZ=g/Cp=乾燥断熱減率となります。

答えは乾燥断熱減率です。

(b)

温度風は地衡風の地上と上空の違いを比べることで、その層での平均的な温度移流、たとえば暖かい空気がどの方向から吹いているのかを知ることができるものです。

これを知るためには層厚や密度の情報も必要になってきます。

それが式として表れているのは静力学平衡の式です。これを地衡風の式と組み合わせることで温度風の関係式を導くことができます。

答えは静力学平衡の式です。

よって解答は①です!

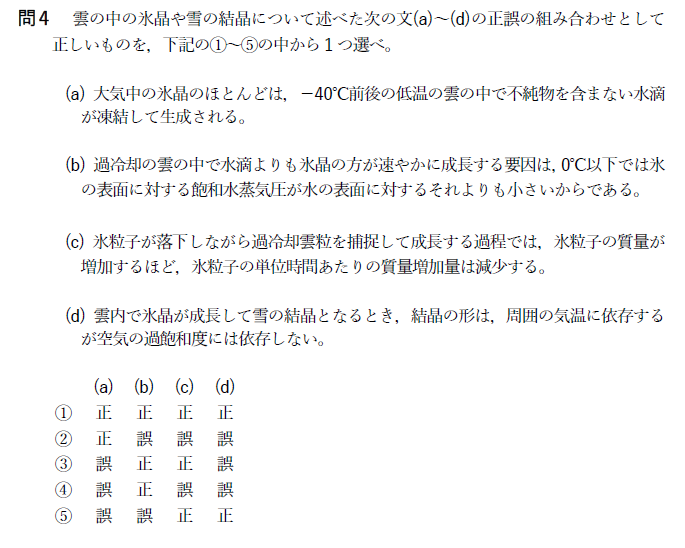

問4 雲の中の氷晶

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

氷晶のほとんどは不純物を核として生成されます。

答えは×です。

(b)

問題文の通りです。氷の表面の飽和水蒸気圧が小さいということは、その表面に含まれる水蒸気にとっては密度が大きく居心地が悪いので、どこかに移動したいと思うようになります。

その水蒸気が氷にくっついて成長が促されるというわけです。

答えは〇です。

(c)

氷粒子の質量が増加するほど、大きくなるほど、雲粒を補足しやすくなりますので、質量増加量は増加します。

答えは×です。

(d)

結晶の形は温度と過飽和度に影響します。

答えは×です。

よって解答は④です!

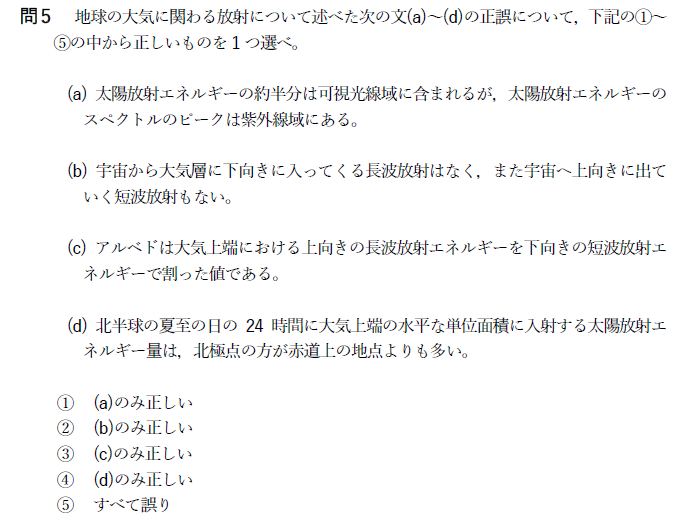

問5 地球大気の放射

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

太陽放射エネルギーの約半分は可視光領域でもう半分は赤外線領域になります。

またスペクトルのピークは可視光領域にあります。

答えは×です。

(b)

宇宙から下向きにはってくる長波放射はありませんが、宇宙へでていく短波放射はあります。

地球のアルベドは宇宙へでていく短波放射を地球に入ってくる短波放射で割ったものです。

答えは×です。

(c)

上述の通り、地球のアルベドは宇宙へでていく短波放射を地球に入ってくる短波放射で割ったものになりますので、長波放射は関係ありません。

答えは×です。

(d)

夏至の太陽放射エネルギーは北極点の方が赤道にくらべ直射日光があたる時間も長く、多くなります。

答えは〇です。

よって解答は④です!

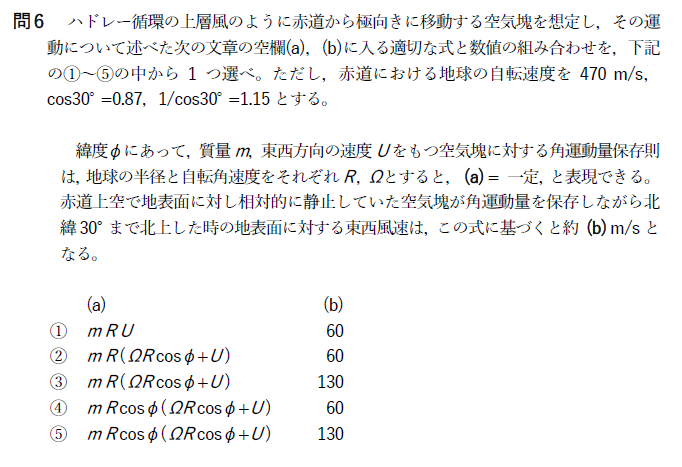

問6 ハドレー循環

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

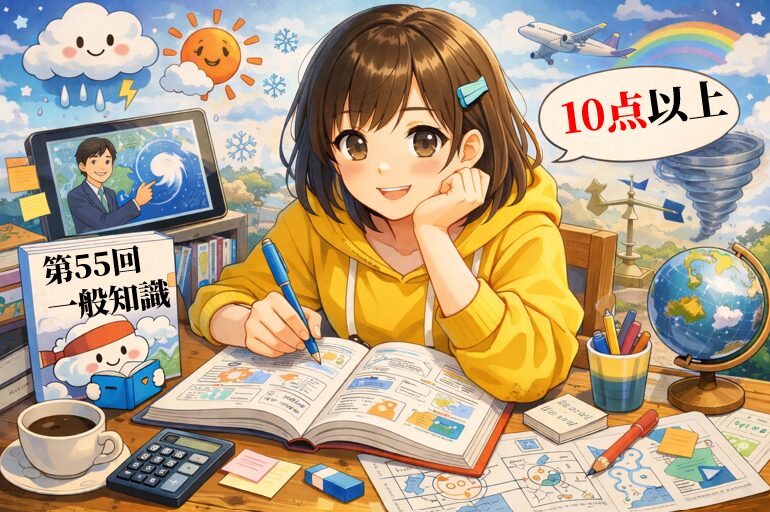

角運動量=mrvで表されます。(m:質量、r:半径、v:速度)

質量mがある位置の角運動量を求めます。

mの点は地表面が回転する速度(①)とmの点自体が動く速度(②)の合計で表すことができます。

まず①の角運動量は上の図から半径がRcosΦで速度がRcosΦΩですので、m×RcosΦ×RcosΦΩで表されます。

次に②の角運動量は半径がRcosΦで速度がUですのでm×RcosΦ×Uで表すことができます。

よってmの点の角運動量=①+②=mRcosΦ(ΩRcosΦ+U)=一定となります。

(b)

(a)で求めた式を使用し北緯30°での風速を求めます。

角運動量は一定なのでmRcosΦ(ΩRcosΦ+U)=mRVとなりV=cosΦ(ΩRcosΦ+U)となります。

ΩR=Vなので式を変形するとU=V(1-cos2Φ)/cosφ=470(1-0.872)/0.87≒131m/s

よって解答は⑤です!

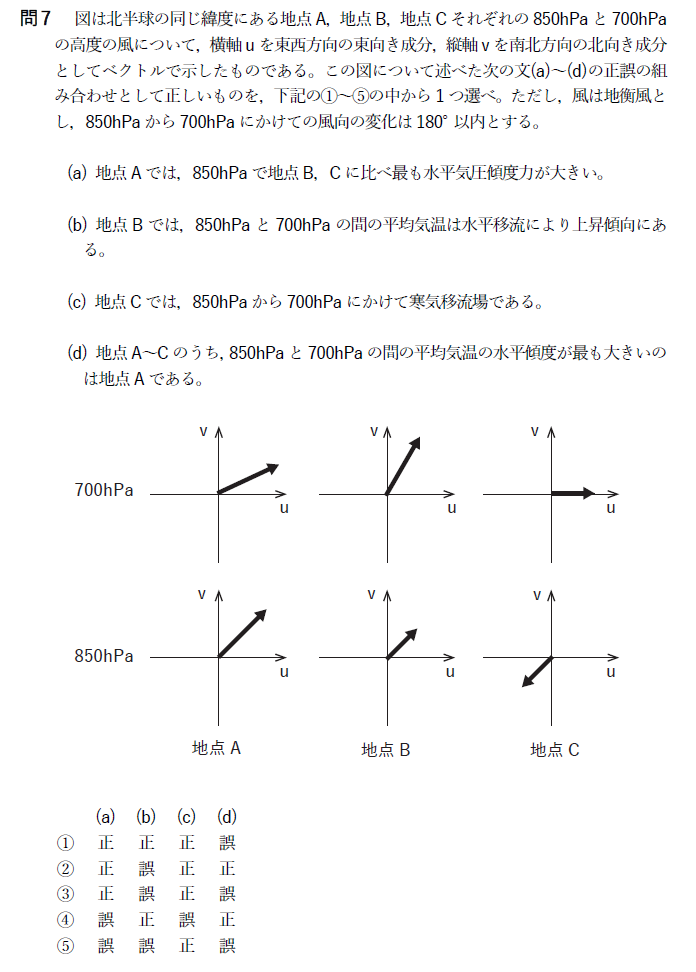

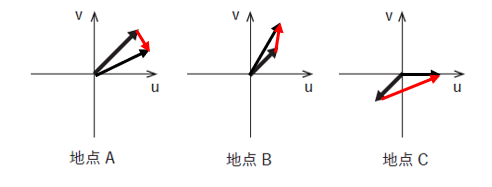

問7 温度風

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

850hPa及び700hPaでの矢印は地衡風を表しています。地衡風は気圧傾度力とコリオリ力が釣り合ったもので、気圧傾度力が大きいと矢印の長さも大きくなります。

答えは〇です。

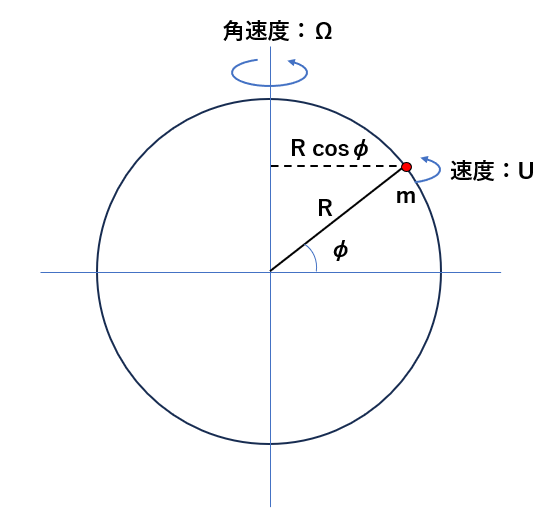

(b)

地点Bは上空に向かって地衡風ベクトルが反時計回りに回転しているので寒気移流となります。

寒気移流であれば空気は下降しますので問題は間違いとなります。

答えは×です。

(c)

(b)と同様に考えると、こちらも反時計回りになりますので寒気移流の場となります。

答えは〇です。

(d)

平均気温の水平温度傾度は温度風のベクトル(赤矢印)の長さに比例しますので、ベクトルが長いほどそれを挟む等温線の距離が短くなり、温度変化が大きいことを意味します。

ベクトルが長いのは地点Cですね。答えは×です。

よって解答は③です!

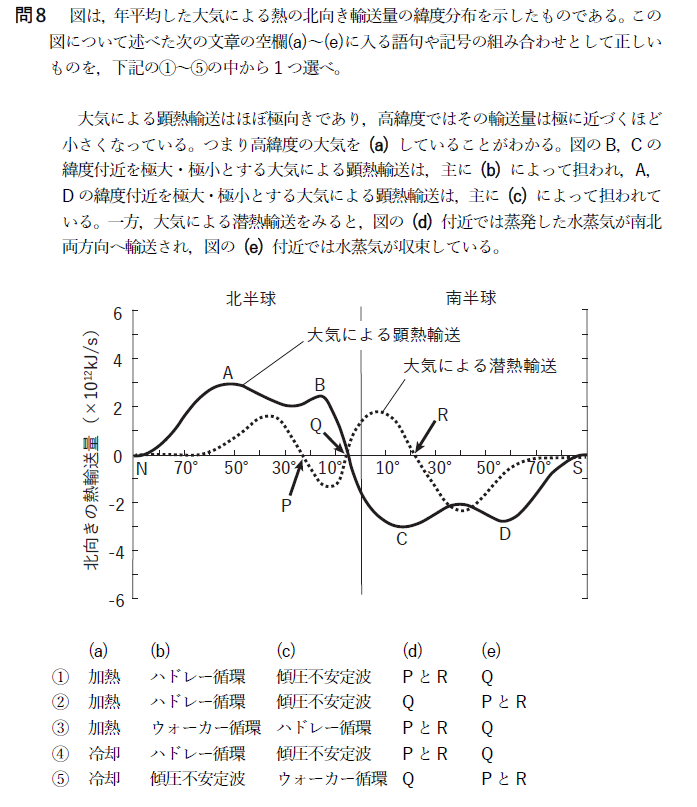

問8 大気の熱輸送

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

このグラフの見方ですが、曲線が0より上に飛びだしていれば、熱を北に輸送していること、逆に0より下では熱を南に輸送していることを表しています。

つまり極に向けて熱をそれぞれ移動させていることを意味しており、いいかえると極を加熱しているということになります。

答えは加熱です。

(b)

図のB、Cでの熱輸送はハドレー循環による熱輸送を示しています。循環の種類については試験でもよくでますので覚えておきましょう。

答えはハドレー循環です。

(c)

図のA、Dの熱輸送は傾圧不安定波によるものです。傾圧不安定波というのは温帯低気圧のことを指します。

答えは傾圧不安定波です。

(d)

蒸発した水蒸気が南北へ移動している状態を示しているのは図からPとRであることはわかりますね。

答えはP、Rです。

(d)

水蒸気が収束しているのはこちらも図よりQであることはわかります。

答えはQです。

よって解答は①です!

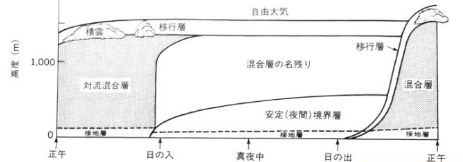

問9 大気境界層の特徴

気象業務支援センター

ポイント解説

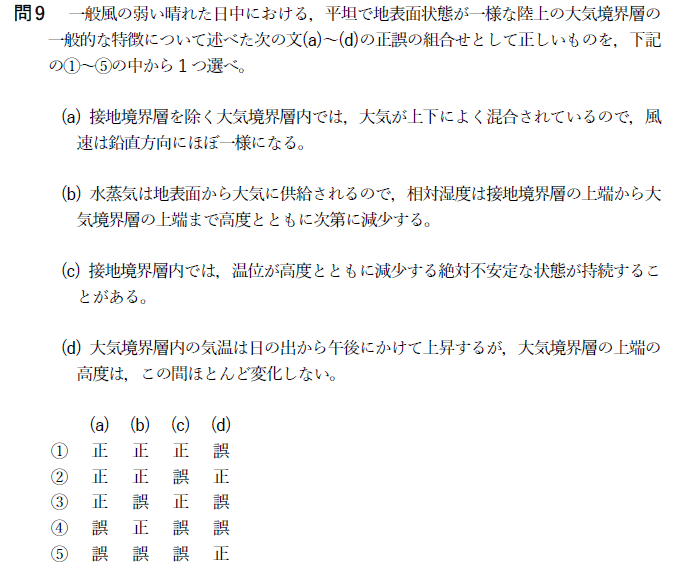

(a)

大気境界層というのは地上から1km~2kmの空気の層で、自由大気から下の層で地表面と大気全体をつなぐパイプのような役割りをします。

ちなみに接地境界層は地表から50m程度の層をいいます。

大気境界層内の温度、温位、風速、混合比の高度分布については以下の模式図をみるとわかります。風速は一定ですね。

答えは〇です。

一般気象学(東京大学出版会):大気境界層内の温度、温位、風速、混合比の高度分布の模式図

(b)

相対湿度は高度とともに増加します。

これはエマグラムで乾燥断熱線と等飽和混合比線を見るとわかります。上空にいくにつれ、その線が交わる(凝結する)まで徐々に間隔が狭くなっていることがわかりますでしょうか。これは湿度が増加していることを示しています。

【5分で読める!】エマグラムとは何か?気象予報士試験のための読み方・使い方を図解でわかりやすく解説!

答えは×です。

(c)

直射日光により地表面が急激に温められると、絶対不安定つまり気温減率が乾燥断熱線の傾きより大きくなる現象がおこります。接地境界層ではこれが起こります。

答えは〇です。

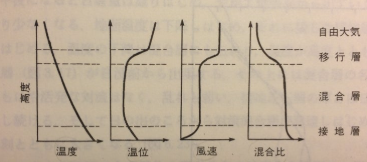

(d)

下図を見ると、日の出から午後にかけて大気境界層の上端の高度が上昇していることがわかりますね。

答えは×です。

一般気象学(東京大学出版会):晴天時の大気境界層の日変化の模式図

よって解答は③です!

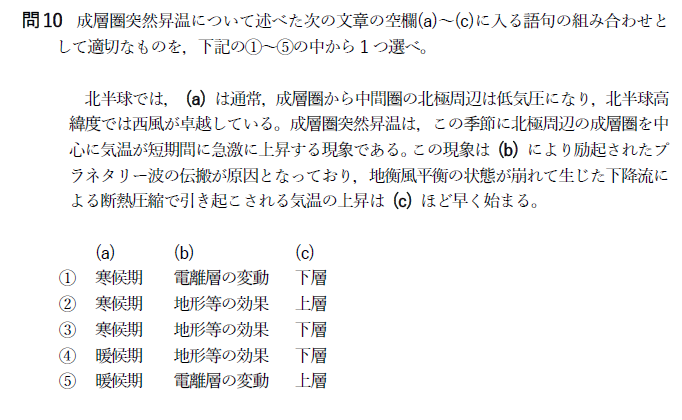

問10 成層圏突然昇温

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

成層圏突然昇温が起こるのは北半球では寒候期に起こります。寒候期では成層圏はとても寒くなりますので低気圧(極渦)が発達し西風が卓越します。

答えは寒候期です。

(b)

成層圏では下層は気温が低く、上層では気温が高いので、普通は安定した層であり、気温の変化は起こりにく層になります。

ただ対流圏の地形等の効果により励起されたプラネタリー波(偏西風のおおきな蛇行)が成層圏に伝わり、安定した状態を崩し低気圧(極渦)があったところに高気圧(アリューシャン高気圧)がはいってきて昇温することがあるんですね。これが突然昇温です。

ちなみに南半球では対流圏の地形の影響が少ないので寒候期でも突然昇温は起こりくいとされています。

答えは地形等の効果です。

(c)

気温の上昇は成層圏上層ほど早く始まる傾向があります。なお、対流圏から成層圏に伝播した波は再度対流圏につたわり偏西風の大きな蛇行の維持に寄与します。

答えは上層です。

よって解答は②です!

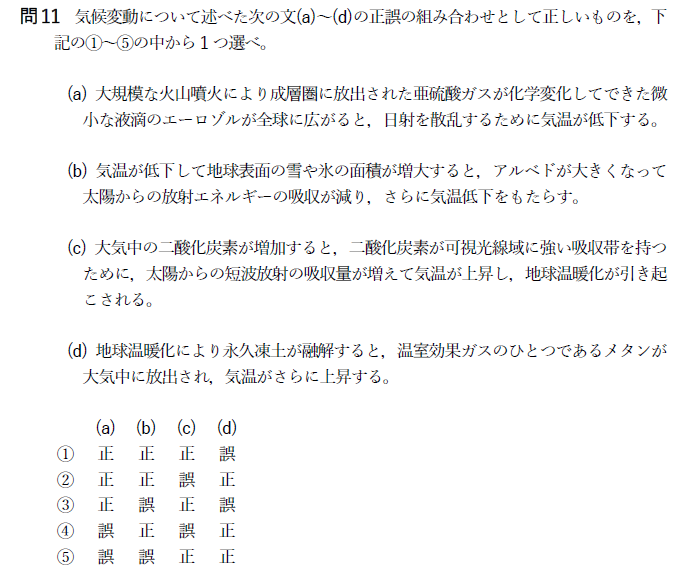

問11 気候変動

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

火山の噴火などで、微小なエーロゾルが全球に広がると、日傘効果により地表面の気温を低下させます。

答えは〇です。

(b)

雪や氷は太陽の光を反射しますのでアルベド(短波放射の反射率)が大きくなります。反射が大きくなると、地表でのエネルギー吸収が少なくなり気温の低下につながります。

答えは〇です。

(c)

二酸化炭素は赤外線域に吸収帯を持ちますので、可視光線域ではないですね。

また太陽からの短波放射の吸収ではなく、地球からの赤外線エネルギーの吸収と温室効果ガスからの赤外線エネルギーの再放射により地球が温められますのでそこも違います。

答えは×です。

(d)

永久凍土の多くはメタンや二酸化炭素を多く含んでいます。融解するとこれらのガスが空気中に放出され気温が上昇します。

答えは〇です。

よって解答は②です!

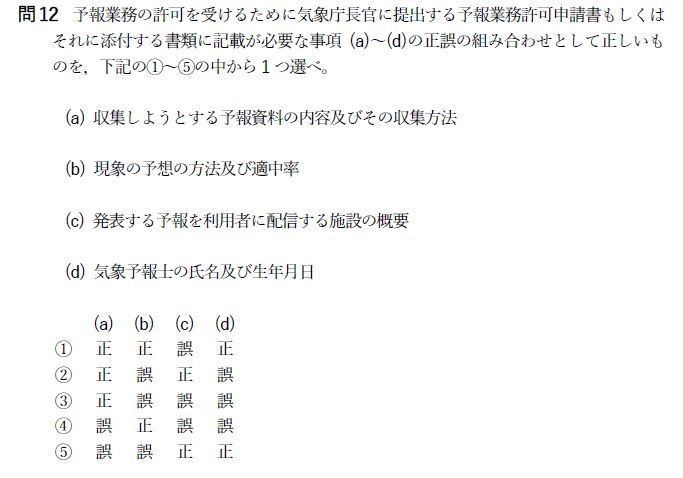

問12 予報業務の許可

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

気象業務法施行規則第十条の2項に予報業務の許可に必要な以下事項が書かれています。

収集しようとする予報資料の内容及びその方法については明記があります。

答えは〇です。

①予報業務計画書に記載が必要な項目

- 予報業務を行おうとする事業所の名称及び所在地

- 予報次項及び発表の時刻

- 収集しようとする予報資料の内容及びその方法

- 現象の予想の方法

- 気象庁の警報事項を受ける方法

②事業所ごとに置かれる気象予報士の氏名及び登録番号を記載した書類

③事業所ごとに予報業務に従事する要員の配置の状況及び勤務の交代の概要を記載した書類

(b)

(a)の解説より、適中率は記載がありませんので間違いです。

答えは×です。

(c)

(a)の解説より、発表する予報を利用者に配信する施設の概要については記載がありませんの間違いです。

答えは×です。

(d)

(a)の解説より、気象予報士の生年月日については記載がありませんので間違いです。

答えは×です。

よって解答は③です!

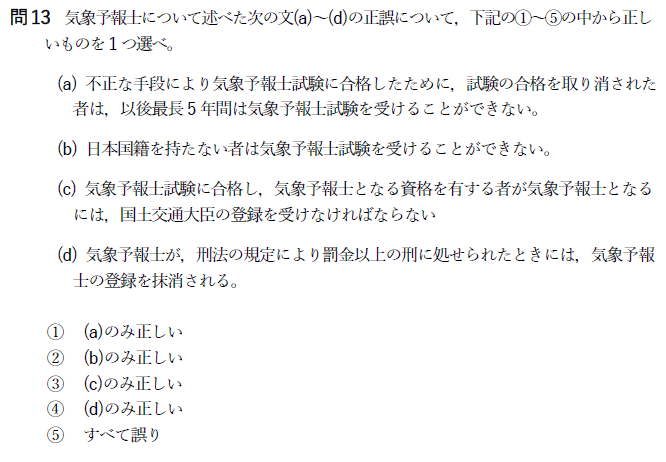

問13 気象予報士

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

気象業務法第24条に気象予報士について記載があります。試験を受けることができないのは最長5年ではなく、2年ですね。

答えは×です。

(b)

国籍・年齢は関係なくだれでも受験可能です。

答えは×です。

(c)

国土交通大臣の登録ではなく、気象庁長官の登録(赤枠)です。

答えは×です。

(d)

刑法でなく、気象業務法ですね。例えば車で事故を起こしても気象予報士の登録は抹消されません。

答えは×です。

よって解答は⑤です!

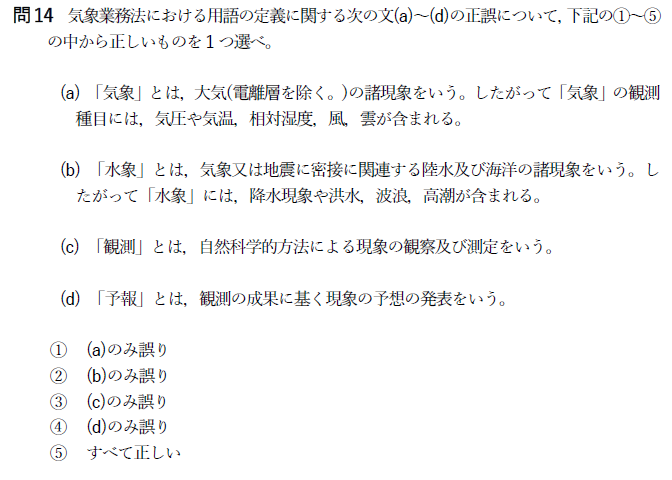

問14 気象業務法における用語

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

「気象」の説明は問題文の通りです。

答えは〇です。

(b)

「水象」には洪水、波浪、高潮は含まれますが、降水現象は含まれません。降水現象は気象に含まれます。

答えは×です。

(c)

「観測」の説明は問題文の通りです。

答えは〇です。

(d)

「予報」の説明は問題文の通りです。

答えは〇です。

よって解答は②です!

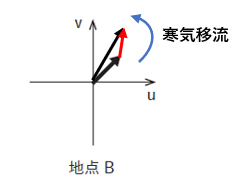

問15 災害対策基本法

気象業務支援センター

ポイント解説

災害対策基本法第2条に以下が記載されています。

災害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。

- 我が国の(a)自然的特性に鑑み、人口、産業その他の社会経済情勢の変化を踏まえ、災害の発生を常に(b)想定するとともに、災害が発生した場合における被害の最小化及びその迅速な回復を図ること。

- 国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するとともに、これと併せて、住民一人一人が自ら行う防災活動及(c)自主防災組織(住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織をいう。以下同じ。)その他の地域における多様な主体が自発的に行う防災活動を促進すること。

- 災害に備えるための措置を適切に組み合わせて一体的に講ずること並びに科学的知見及び(d)過去の災害から得られた教訓を踏まえて絶えず改善を図ること。

よって解答は④です!

終わったー。皆さん、お疲れさまでした!

最後までお読みいただきありがとうございます!