【5分で読める!】千里の道も一歩から。天気や気象がより面白くなる厳選本8選のご紹介!

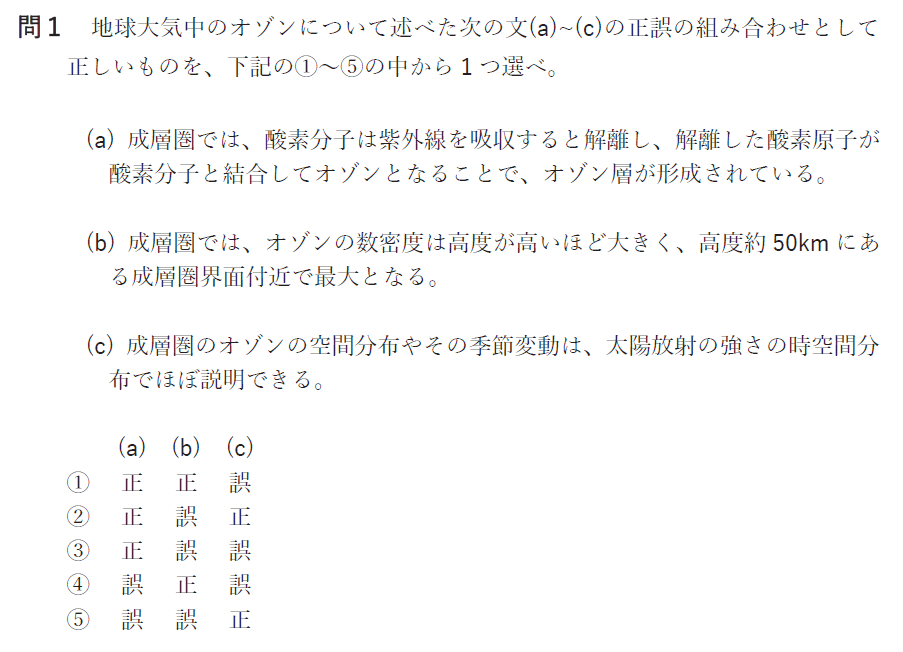

問1 地球大気中のオゾン

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

成層圏では酸素分子が紫外線(0.1~0.2μm)を吸収すると光解離を起こし、二つの酸素原子に分裂します。そして、この分裂した酸素原子と、分裂していない酸素分子が結合することでオゾンが形成されます。

光解離と光電離の違いもよく出題されますので、この機会に理解しておくようにしましょう。

光解離

光(0.1~0.2μmの紫外線)によって分子が分解してより小さな原子や分子になる現象。

光電離

光(0.1μm以下の紫外線)によって電子が飛び出し、イオンができる現象。

答えは〇です。

(b)

オゾンの数密度が最大となるのは高度約20~25km付近であり、成層圏界面付近ではありません。

答えは×です。

(c)

成層圏でのオゾンは低緯度で多く作られたあと、中・高緯度へ輸送されます。この循環はブリュワードブソン循環と呼ばれ1年中続いており、オゾンの輸送は途切れることはありません。

そのため、赤道を中心とする低緯度でのオゾン全量が少なくなることになります。

オゾンの空間分布や季節変動は、太陽放射の強さの時間分布ではないので間違いになります。

答えは×です。

よって解答は③です!

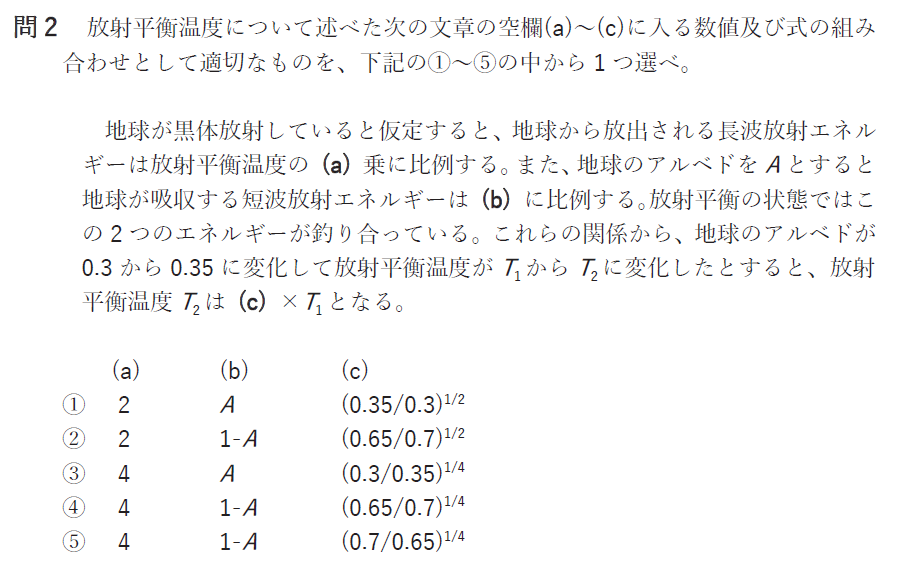

問2 放射平衡温度

気象業務支援センター

ポイント解説

放射平衡温度とは、太陽から地球に放射されるエネルギーと地球から太陽に向かって放射するエネルギーが平衡、つまり釣り合っている状態の温度のことを指します。

私たちの住んでいる地球は温室効果ガスの影響がなければ、放射平衡温度は255K(-18℃)に

なります。

そのため温室効果ガスは生きていくうえではとても重要なんですね。

さて、問題にもどって、まず地球から太陽に向かって放射するエネルギー①を考えましょう。

地球の絶対温度をTとすると①=4πr2αT4で表すことができます。4πr2は地球の表面積、

αはステファンボルツマン定数です。

この式から(a)は4であることがわかります。

次に地球が吸収する短波放射エネルギー②を考えます。

地球のアルベドをAとすると、②=S(1-A)πr2となります。Sは太陽定数、πr2は地球の面積です。

これより(a)は1-Aであることがわかります。

①と②が釣り合いますので4πr2αT4=S(1-A)πr2となります。

いま、アルベドが0.3から0.35、放射平衡温度がT1からT2に変化した場合を考えます。

前者の場合であれば4πr2αT14=S(1-0.3)πr2、後者は4πr2αT24=S(1-0.35)πr2となります。

式を変形するとT24/T14=(1-0.35)/(1-0.3)なので、T2=(0.65/0.7)1/4×T1となります。

よって解答は④です!

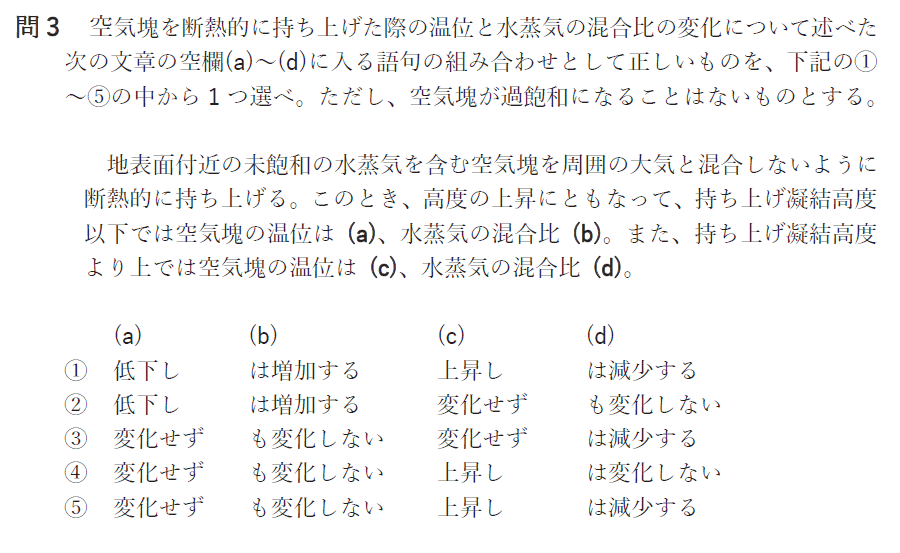

問3 水蒸気の混合比

気象業務支援センター

ポイント解説

温位と水蒸気の混合比の変化について考えていきましょう。

まず未飽和の水蒸気を断熱的に周囲の大気と混合しないように持ち上げます。

持ち上げ凝結高度以下では、乾燥断熱線に沿う変化になりますので、温位は変化しませんね。

(a)は「変化せず」です。

そして水蒸気の混合比についてです。

混合比は水蒸気質量g/乾燥空気の質量kgで表されました。空気塊は周囲の大気と混合せず断熱変化するのみですから、乾燥空気や水蒸気の質量は変化しません。

つまり(b)は「も変化しない」となります。

次に持ち上げ凝結高度より上になると、空気塊は湿潤断熱線に沿って変化します。

この変化では相当温位は保存しますが、温位は保存しません。

高度が上昇するにつれて温位は上昇していきます。

つまり(c)は「上昇し」となります。

【5分で読める!】相当温位とは何か?仕組みと考え方を図解で気象予報士がわかりやすく解説!

最後に水蒸気の混合比についてですが、上昇に伴い温度が低下していきますので、水蒸気が凝結し雲ができていきます。

空気塊に含まれていた水蒸気は減少していきますので、(d)は「減少する」となります。

よって解答は⑤です!

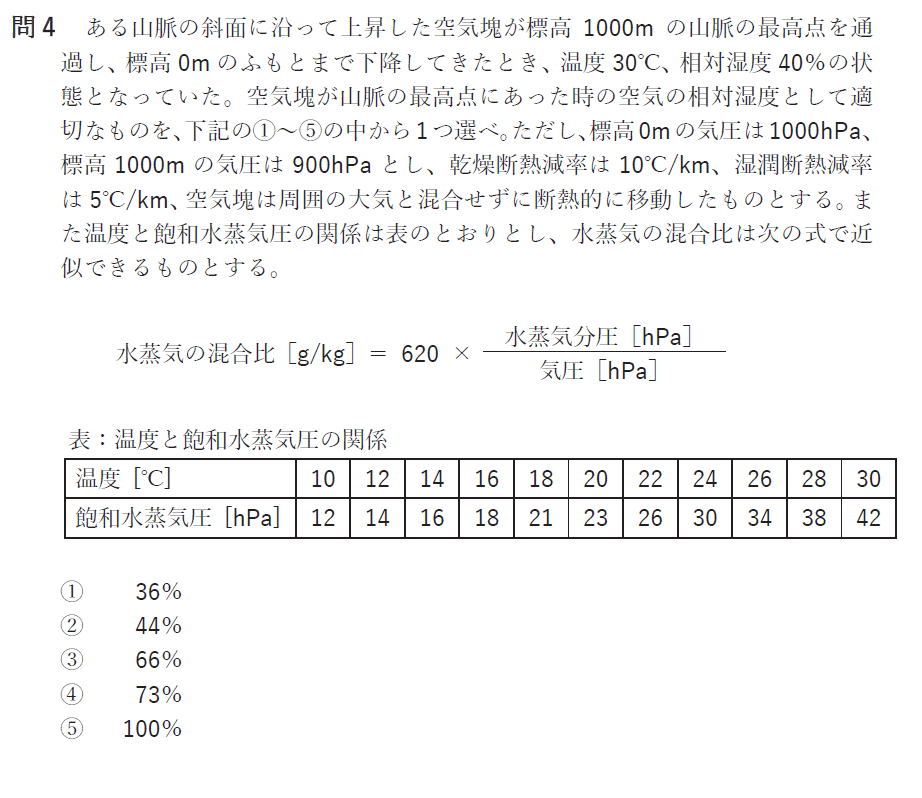

問4 相対湿度

気象業務支援センター

ポイント解説

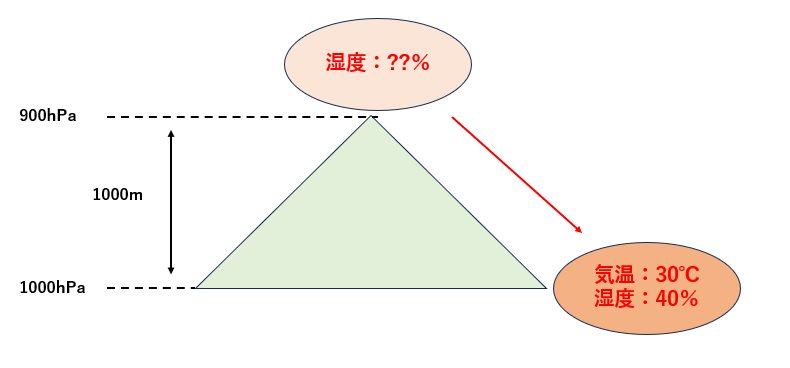

問題を図にしてみましょう。

山の最高点にあった空気塊の湿度を求める問題ですが、この問題を解くポイントは問題にも記載されている混合比、そして水蒸気の質量になります。

湿度を求めるためにはまず山の頂上の気温を求める必要がありますね。

山の頂上から山のふもとに空気塊がおりてくる際には気温は上がる一方ですので、雲が新たにできることはありません。

つまり周囲の大気と混合せず断熱的な変化をするのであれば赤矢印は乾燥断熱変化になります。

乾燥断熱減率は10km/℃ですので、山の頂上の気温は20℃であることがわかります。

先ほど、山の頂上から山のふもとへの空気塊の移動中、雲が新たにできることはないといいました。

これが意味することはなんでしょうか。

そう、水蒸気の量は変化しないということ。

つまり、山の頂上と山のふもとの水蒸気の質量は同じになります。

山の頂上の気温は20℃、ふもとの気温は30℃でしたのでそれぞれの飽和水蒸気圧は23hPa、

42hPaになりますね。

そして問題に登場している混合比の計算式と山の頂上の湿度?を使えば、山のふもとの混合比=620×42/1000×0.4、山の頂上の混合比=620×23/900×?となります。

あとは、これらを等号でつなぐと?≒0.66=66%となります。

よって解答は③です!

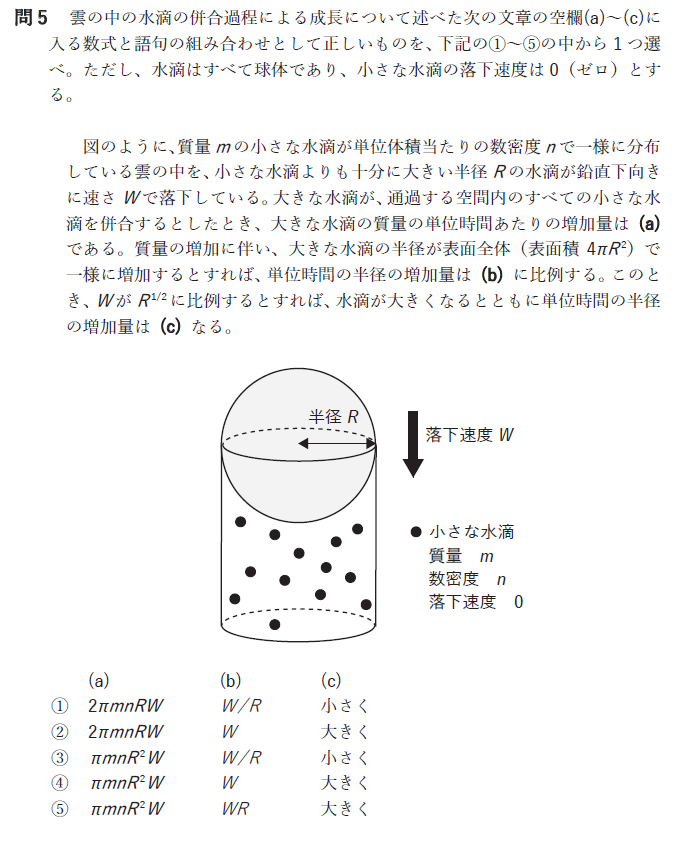

問5 水滴の併合過程

気象業務支援センター

ポイント解説

水滴の併合過程の成長についてです。

大きな水滴はWの速度で下降していますので、単位時間当たりWの距離を進みます。

今半径Rの円の面積R2πがWの距離進んだ場合、体積はWR2πとなりますね。

この体積中には単位体積あたり質量mで数密度nの小さな水滴が存在していますので、単位時間当たりの質量増加量(a)はmnWR2πとなります。

次に大きな水滴の半径が表面積全体で一様に増加することを考えます。

水滴の表面積は4πR2ですのでmnWR2πを表面積で割ると、mnW/4となり、Wに比例し半径が増加することがわかります。

(b)はWです。

最後にWがR1/2に比例すると考えたときに、水滴が大きくなると、先ほど算出した半径増加量の式を変形するとmn/4×AR1/2(Aは仮の定数)となります。

この式から水滴が大きくなるとRも大きくなることが、わかりますので半径の増加量(c)は大きくなるということが言えます。

よって解答は④です!

問6 空気の収束と上昇流

気象業務支援センター

ポイント解説

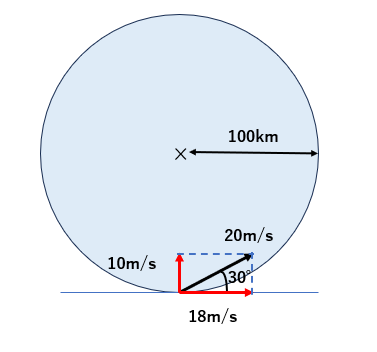

問題に記載の図を上からみたものがこちらになります。

20m/sの風は問題に記載のsin30°=0.5、cos30°=0.9を使用すると、中心に向かう風10m/sと接線方向の風18m/sに分けることができます。

今回は風の収束を考えるので、10m/sの方の風だけを考えます。

中心に向かう風はどの範囲で吹き込むかを考えると円周×1000mが10m/sの風が吹き込む範囲であることがわかりますね。

つまり200πkm×1000m×10m/sとなります。

次に、この吹き込んだ風が円の面積の範囲から上昇流として上に向かって吹き出ることを考えます。

100km×100km×π×Am/sです。

求めたい風速の数値をAとしました。

あとはそれぞれを等号でつなぐと、200πkm×1000m×10m/s=100km×100km×π×Am/s

単位に注意して式を変形していくと10m/s=50Am/s。つまり0.2m/s。

答えはcmとなっているので20cm/sですね。

よって解答は③です!

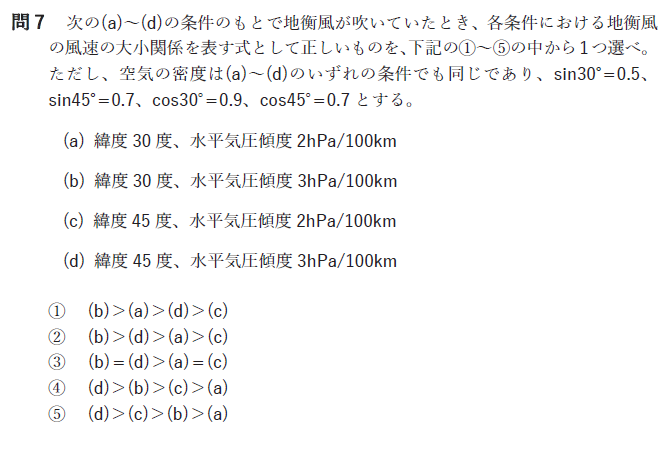

問7 地衡風の風速

気象業務支援センター

ポイント解説

この問題を解くためには地衡風の数式を思い出さないといけません。

地衡風V=-1/2ΩsinΘρ×ΔP/Δnでしたね。

ρは空気の密度、ΔPは気圧差、Δnは距離です。

この式がわかれば後は数式を丁寧に解いていくことで答えを導くことができます。

【5分で読める!】地衡風とは何か?仕組みと特徴を図解でわかりやすく解説!

(a)は-1/2Ωsin30°ρ×2/100=-1/Ωρ×1/50=-0.02Ωρ

(b)は-1/2Ωsin30°ρ×3/100=-1/Ωρ×3/100=-0.03Ωρ

(c)は-1/2Ωsin45°ρ×2/100=-1/1.4Ωρ×1/50

≒-0.014Ωρ

(d)は-1/2Ωsin45°ρ×3/100=-1/1.4Ωρ×3/100≒-0.021Ωρ

となりますので、(b)>(d)>(a)>(c)

よって解答は②です!

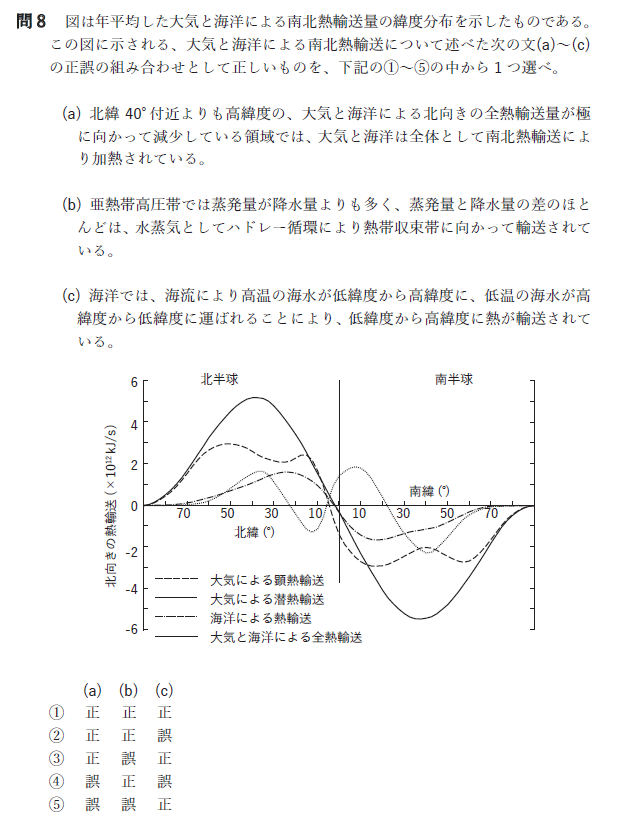

問8 南北熱輸送

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

北緯40°より北で北向きの全熱輸送量が極に向かって減少している領域は南北の熱輸送により加熱されていることを表しています。

答えは〇です。

(b)

水蒸気に関わる潜熱の輸送を考えてみると、図から北緯20°付近を境に南側では南向きに、北側では北向きに潜熱が輸送されていることがわかります。

潜熱というのは水蒸気が雨になるときには放出されますし、海水が水蒸気になるときには吸収するエネルギーのこと。

亜熱帯高圧帯は緯度30°付近の高気圧が形成される領域ですが、ここでは蒸発量が降水量より多く水蒸気が余分に余ることになります。

この余った水蒸気が南北に輸送され南側では赤道付近の積乱雲の雨となり、北側では温帯低気圧の雨となります。

輸送は熱帯収束帯だけでないので間違いですね。

答えは×です。

(c)

図の海洋による熱輸送の線を見てみると、北半球では北向きに熱が輸送され南半球では南向きに輸送されていることがわかります。

これは低緯度から高緯度に熱が輸送されていることを意味しています。

答えは〇です。

よって解答は③です!

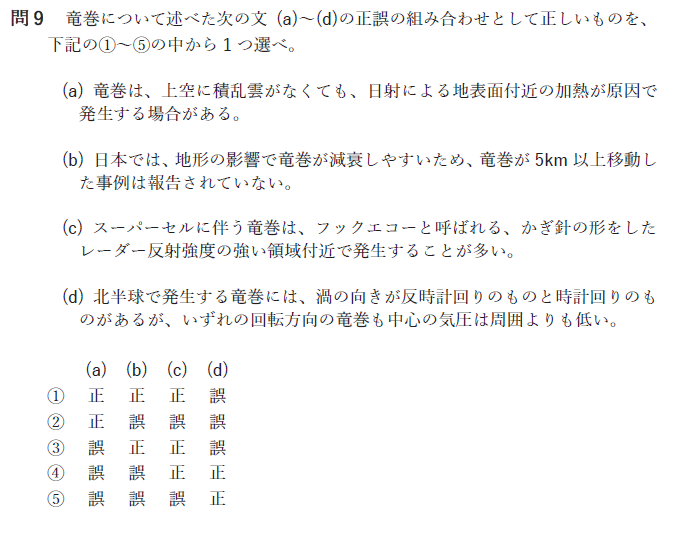

問9 竜巻

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

日射による加熱が原因で発生するのは塵旋風で、突風の一種で竜巻とは異なります。

竜巻は普通、積乱雲の底から垂れ下がるように発生することが多いです。

答えは×です。

(b)

竜巻の移動距離のほとんどは5km以下ですが、気象庁HPに1999年に豊橋市で発生した竜巻は19km移動したケースの記載がありました。

答えは×です。

(c)

スーパーセル型ストームは巨大な雲の塊で大きさは10kmから40kmになります。

これから発生する竜巻はフックエコーと呼ばれるカギ型をしたレーダーエコー強度の強い領域付近で発生することが特徴としてあります。

答えは〇です。

(d)

竜巻は旋衡風で水平スケールが小さいためコリオリ力を無視でき、気圧傾度力と遠心力のつり合いで考えることができます。

そのため時計回り、反時計回りのものが存在しますがどちらも上昇流を伴います。上昇流であるということは中心は低圧になりますので、気圧は低くなります。

答えは〇です。

よって解答は④です!

問10 成層圏や中間圏の大気の特徴

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

赤道域の下部成層圏では通常、東風が吹いていますが、2年から2年半周期で東風と西風が入れ替わる現象が確認されています。

赤道域だけに特有の変動で高度25kmで振幅の変動が最大になります。これを準二年周期振動と呼んでいます。

答えは〇です。

(b)

プラネタリー波は対流圏に生じる停滞性の大気の波動のことで、偏西風が大規模な山脈などにぶつかることによって起こる波長の長い波のこと。

これは、偏西風の一種で名前にもあるように西風で、成層圏が西風の時に伝播しやすいという特徴をもっています。

北半球で成層圏が西風になるのは1月のような冬季の時期ですので、この時期には伝播しやすく、等高度線が同心円状にならず変形してしまいます。

一方、夏季は成層圏が東風となりますので、プラネタリー波が伝播しにくく、等高度線がきれいな同心円状の形を保つことができます。

答えは〇です。

(c)

成層圏は下部に比べ上部のほうが温度勾配は高くなります。

これはオゾンの紫外線吸収による大気の加熱が関係しています。上部では紫外線の量が多く、空気の密度が小さく熱容量が小さいため下部に比べ早く暖かくなるんですね。

答えは〇です。

(d)

北半球の夏季の気温は成層圏では北極で最も高くなりますが、中間圏では最も低くなります。成層圏ではオゾンによる紫外線吸収により気温が高くなります。

一方で、中間圏では大気の大規模な循環である子午面循環が関係しており、夏季は上昇流に伴う断熱膨張により空気が冷却されます。

このため気温が夏季中間圏では北極で最も低くなり、下降流域となる南極で最も高くなります。

答えは×です。

よって解答は①です!

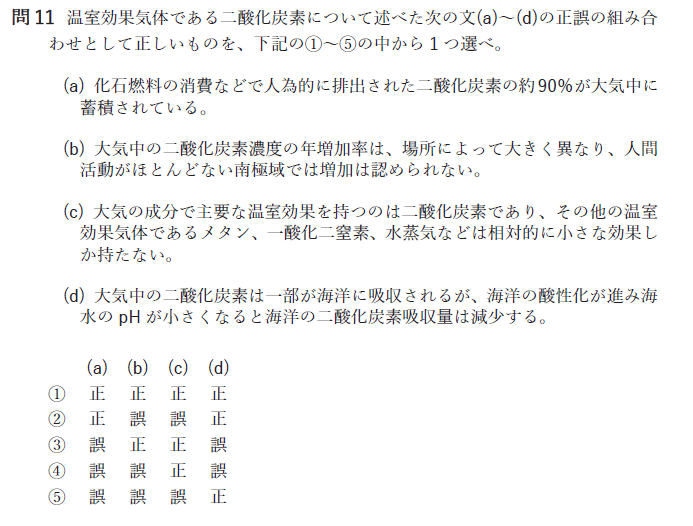

問11 二酸化炭素

気象業務支援センター

ポイント解説

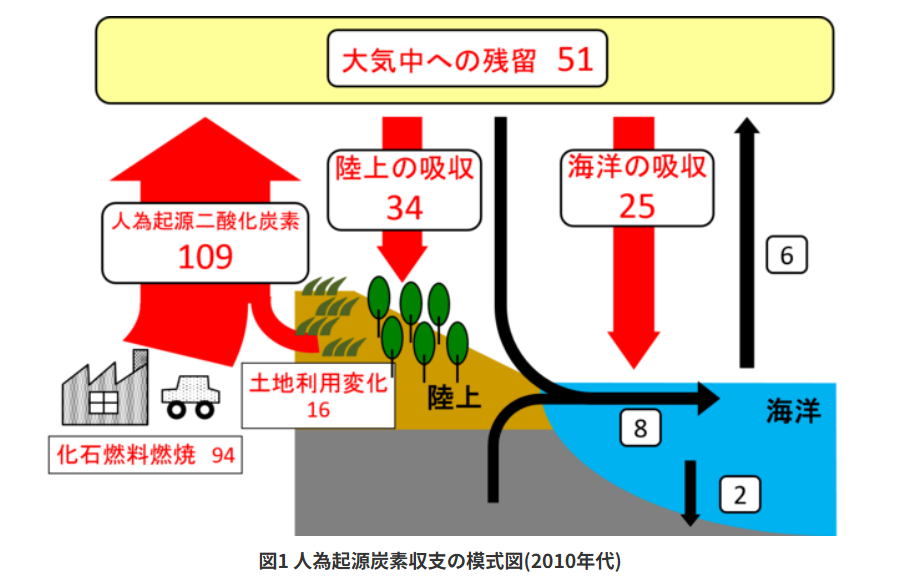

(a)

大気中に蓄積される二酸化炭素の量は人為起源で発生した二酸化炭素の約47%です。

残りは陸上への吸収や海洋への吸収などに使われますので、問題文は間違いとなります。

答えは×です。

気象庁 | 海洋の温室効果ガスの知識 海洋の炭素循環と炭素収支

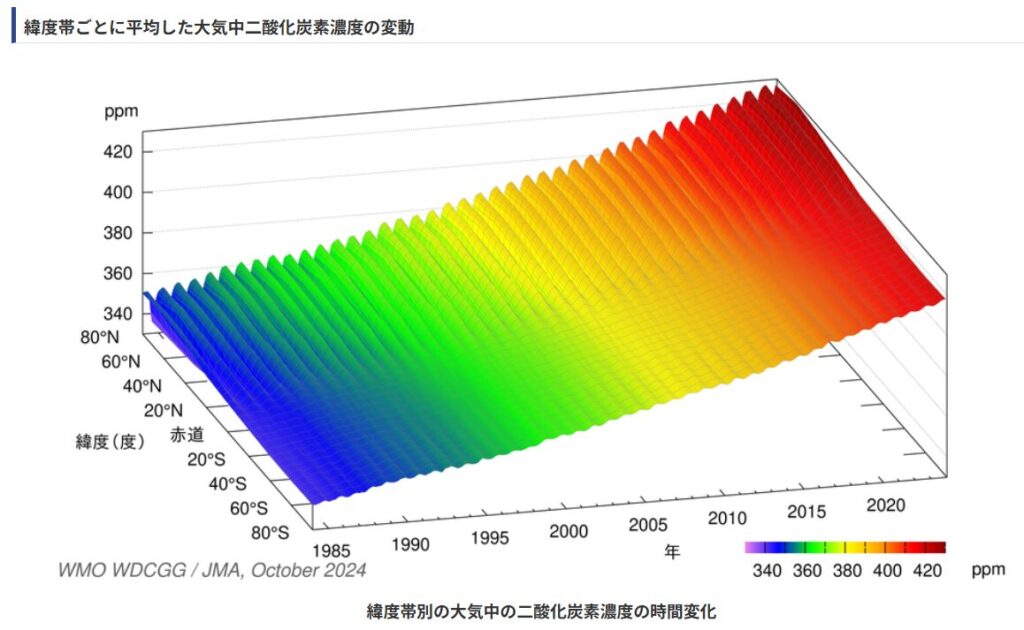

(b)

二酸化炭素の濃度は北半球でも南半球でも増加しています。相対的にみると北半球の中・高緯度での濃度が高く、南半球では低くなっています。

答えは×です。

気象庁HP

(c)

温室効果ガスとは地球放射である赤外線を吸収し大気を加熱するものを指し、二酸化炭素の他、メタンや一酸化炭素、水蒸気が該当します。

この中で最も温室効果の大きなものは水蒸気であり、二酸化炭素ではありません。

答えは×です。

(d)

二酸化炭素が海水に溶け込むことで、海水PHが小さくなり、弱アルカリ性から酸性になります。

また海水のPHが小さくなると二酸化炭素が溶けにくくなりますので、大気中の二酸化炭素濃度が上昇し地球温暖化に影響することになります。

答えは〇です。

よって解答は⑤です!

問12 気象予報士

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

気象予報士となる資格を有するものが気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければなりません。

国土交通大臣ではないので間違いですね。

答えは×です。

(b)

不正な手段で合格を取り消されたものは最長二年間は試験を受けることができません。

三年ではないので問題文は間違いです。

答えは×です。

(c)

現象の予想については気象予報士に行わせる必要がありますが、発表については気象予報士でなくとも問題ありません。

答えは×です。

(d)

刑法の規定ではなく、気象業務法の規定において処せられた場合には気象予報士の登録を抹消させることになります。

答えは×です。

よって解答は⑤です!

問13 気象庁長官の許可

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

予報業務の許可が必要となってくるのは気象、地象、津波、高潮又は洪水などの現象を予想する場合です。

桜の開花予想では、それに該当しないので予報業務の許可を受ける必要はありません。

答えは×です。

(b)

気象庁が発表した予報の内容をそのままホームページで掲載する場合は、予報業務の許可は必要ありません。あくまで現象の予想を行う場合に許可が必要となります。

答えは×です。

(c)

自社だけの使用というのは自社の責任の範囲内にとどめるということを意味しています。

予想をして一般に発表してしまうと許可を受ける必要がありますが、自社だけとなると気象業務法での予報の定義には該当せず予報業務の許可は不要になります。

答えは×です。

(d)

気象予報士が独自の天気予報を作成し、ホームページなどで他者にむけ公開する場合は個人であろうと予報業務許可は必要となります。

答えは〇です。

よって解答は⑤です!

問14 気象観測

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

気象庁以外のものが市民に発表するための温度計を設置する場合は気象庁長官に届け出をださなければなりません。

答えは〇です。

(b)

国立大学が研究のためのデータを得るために風向観測施設を国内に設置する場合であれば、気象業務法第6条に記載のある「研究のために行う気象の観測」に該当するので不要になります。

答えは×です。

(c)

船舶に用いる気象観測器は正確な観測の実施及び観測の方法の倒立を確保するために一定の構造及び性能を有する必要があるものとして気象庁長官の登録を受けたものが行う検定に合格したものでなければ、使用してはならないとされています。

答えは〇です。

(d)

気象庁長官は気象観測の施設の届け出を出した者に対して、観測の成果を求めることができます。

答えは〇です。

よって解答は②です!

問15 災害対策基本法

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

災害対策基本法第5条第1項において市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画、すなわち地域防災計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。と記載があります。

答えは〇です。

(b)

災害対策基本法第60条の第1項では、「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。」と記載あります。

答えは×です。

(c)

災害対策基本法第3項に「災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のための立退きを行うことによりかえつて人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、高所への移動、近傍の堅固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避その他の緊急に安全を確保するための措置(「緊急安全確保措置」という。)を指示することができる。」とあります。

答えは〇です。

よって解答は①です!

第61回気象予報士試験一般知識はこれで終わりです。

皆さん、お疲れさまでした!

最後までお読みいただきありがとうございます!