【5分で読める!】千里の道も一歩から。天気や気象がより面白くなる厳選本8選のご紹介!

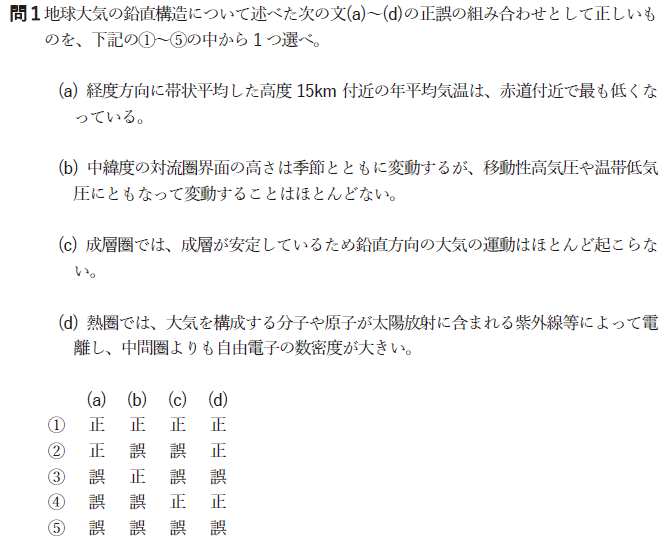

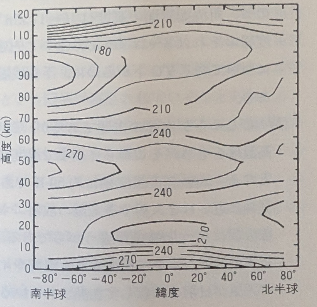

問1 地球大気の鉛直構造

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

赤道付近では高度15kmの気温は最も低くなります。というのも、赤道付近では高温で、ハドレー循環の影響で対流圏の高さが他の緯度に比べて高なります。

対流圏では気温が6.5℃/kmで減少しますので、高さの高い箇所の気温が低くなるんですね。

答えは〇です。

一般気象学p251

(b)

移動性高気圧や温帯低気圧によっても対流圏の高さは変化します。高気圧の場合であれば、高度が高くなりますし、温帯低気圧によってトラフが迫っている場合であれば、高度が低くなります。

答えは×です。

(c)

成層圏突然昇温などで、対流圏のプラネタリー波が成層圏に伝播する場合など鉛直方向に大規模な大気の運動が発生します。

北半球の冬極では低気圧性循環である西風が強く吹きますが、プラネタリー波が伝わることにより西風が弱まり、極渦が崩れます。

このとき空気が上層から下層に断熱圧縮されることで気温が上昇することになるんですね。

答えは×です。

(d)

熱圏では紫外線やX線を吸収し、光電離することで電子を放出しイオン化しています。そのため中間圏より自由電子の数密度が多くなります。

答えは〇です。

よって解答は②です!

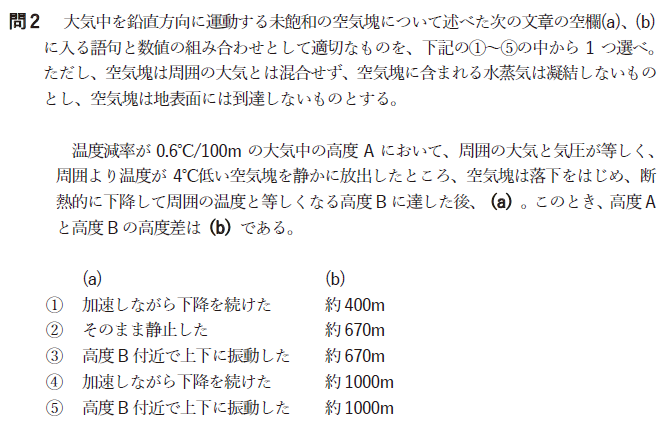

問2 未飽和の空気塊

気象業務支援センター

ポイント解説

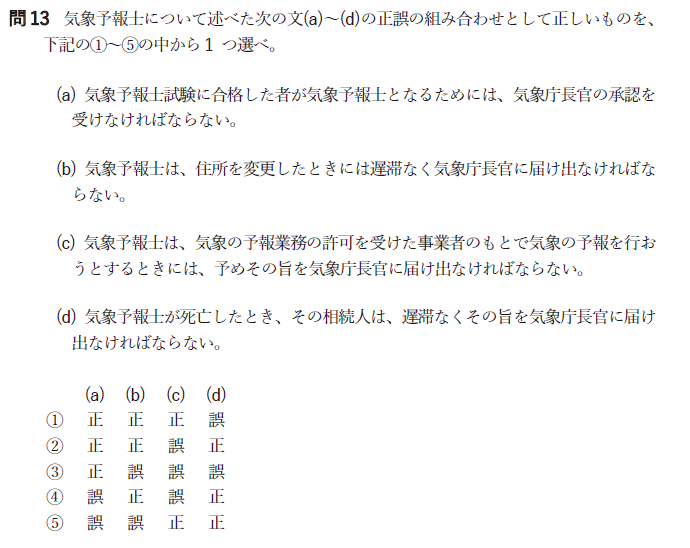

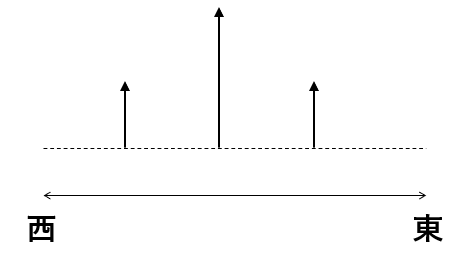

図で考えてみましょう。

高度Aには周囲の温度aよりも4℃低いa-4℃の空気塊があります。

そして高度Bまで下降すると、周囲の温度と空気塊の温度が同じになるんですね。

周囲の温度と等しくなるとそれ以上は高度が下がらず上下に振動することが考えられます。

ここで、周囲の温度は0.6℃/100m、4℃低い空気塊の温度は未飽和の空気なので乾燥断熱減率1℃/100mで上昇していくことを考えると、数式はx+0.6×y/100=(x-4)+1×y/100となります。

この式からy=1000mを導くことができます。

よって解答は⑤です!

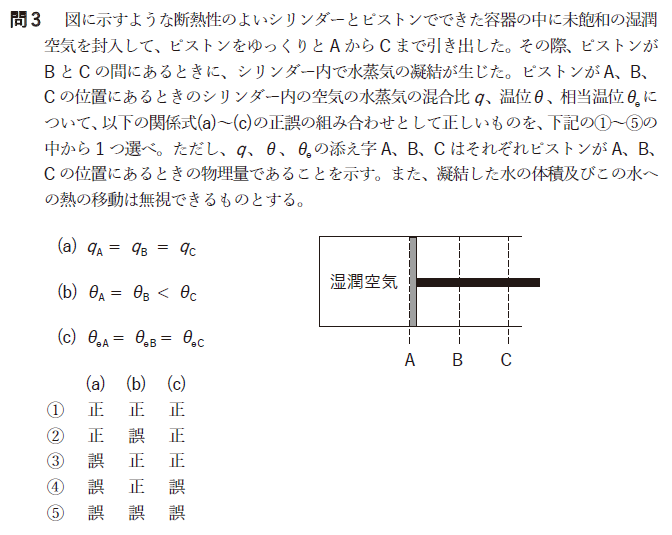

問3 水蒸気の混合比

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

混合比qは水蒸気g/乾燥空気gで表すことができます。BからCの間で凝結するということなので、空気中の水蒸気の一部がなくなることを意味します。

つまりqA=qB>qCとなりますので間違いですね。

答えは×です。

(b)

温位Θは乾燥断熱変化では保存、湿潤断熱変化では保存されないことは大丈夫でしょうか。AからBまでは乾燥断熱変化、BからCまでは湿潤断熱変化となりますので、ΘA=ΘB<ΘCとなります。

答えは×です。

(c)

相当温位Θeについては温位とは異なり乾燥断熱変化、湿潤断熱変化どちらも保存され一定となります。つまりΘeA=ΘeB=ΘeCとなりますね。

答えは〇です。

温位の保存や相当温位の保存ってなんだよ。って思われている方はこちらも確認してみてくださいね。

【5分で読める!】相当温位とは何か?考え方を気象予報士がわかりやすく解説!

よって解答は③です!

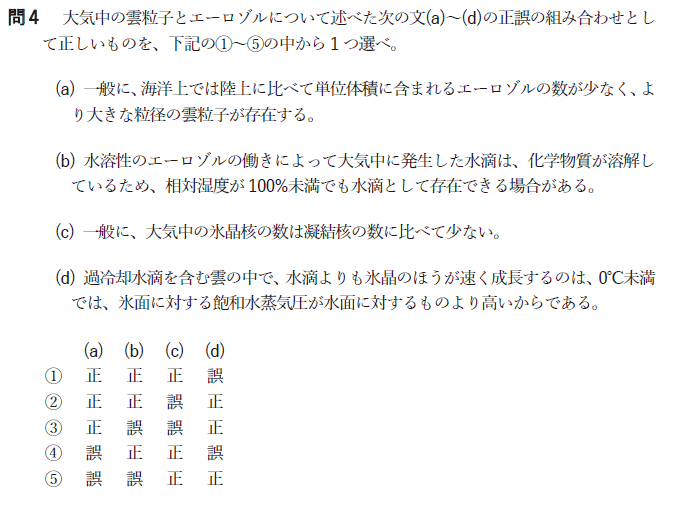

問4 エーロゾル

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

大気中に浮遊しているエーロゾルには陸地から吹き上げられた土壌粒子、海面のしぶきから形成された海塩粒子、火山噴火により大気中へ放出された粒子、自動車や工場など人間活動で放出された汚染粒子などがあります。

その個数は海洋では109/m3と陸上の1010/m3比べ少なく、大きさは一般的に半径1μm未満のエーロゾルに対して海塩粒子は半径20μmの巨大核が存在しておりとても大きいものも含まれます。

答えは〇です。

(b)

例えば食塩などは相対湿度76%と100%未満で食塩水の水滴として存在できます。

これは化学物質が解けた水に対する飽和水蒸気圧が純粋のそれにくらべ低いという性質があるためです。

圧力が大きいと水蒸気を外に出そうという力が作用し、逆に小さいと水蒸気を取り込もうという力が作用するわけですね。

ちなみに純粋な水に対する飽和水蒸気圧は20.6hPaですが、食塩が水にパンパンに溶け切ったした飽和溶液に対する飽和水蒸気は15.6hPaでとても小さいことがわかります。

答えは〇です。

(c)

氷晶核の個数は温度によっても異なりますが、-10℃で10/m、-20℃で103/m3と凝結核に比べかなり少なくなります。

答えは〇です。

(d)

雲粒を早く成長するためには、飽和水蒸気圧が小さく、水蒸気を取り込もうという力を増やす必要があります。氷晶は水滴にくらべ、飽和水蒸気圧が小さいので早く成長するんですね。

問題文は逆なので間違いになります。

答えは×です。

よって解答は①です!

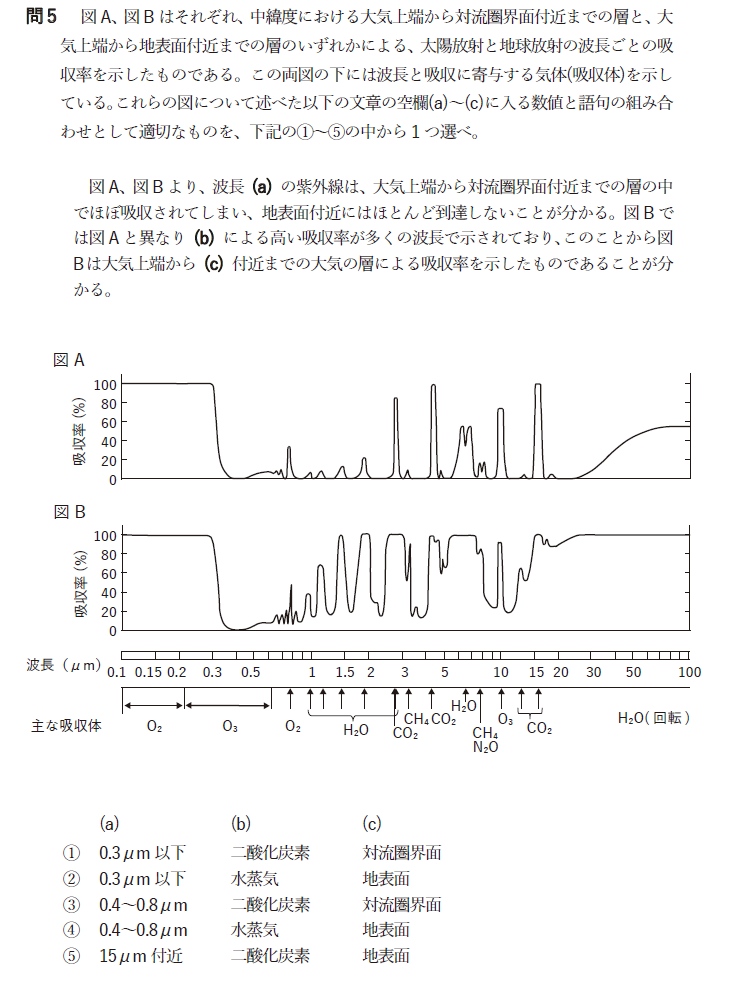

問5 太陽放射と地球放射

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

図Aも図Bも0.3μmより以下の波長では吸収率が100%となり、地上には到達しないことがわかります。

答えは0.3μm以下です。

(b)

図BではH2Oと記載のある、波長での吸収率が図Aに比べ大きくなっています。

答えは水蒸気です。

(c)

地球放射の吸収については水蒸気や二酸化炭素が関係しています。特に二酸化炭素は人間活動によって排出されていることが認められています。

人間活動は対流圏内で行われていますので、図Bは大気上端から地表までということになりますね。

答えは地表面です。

よって解答は②です!

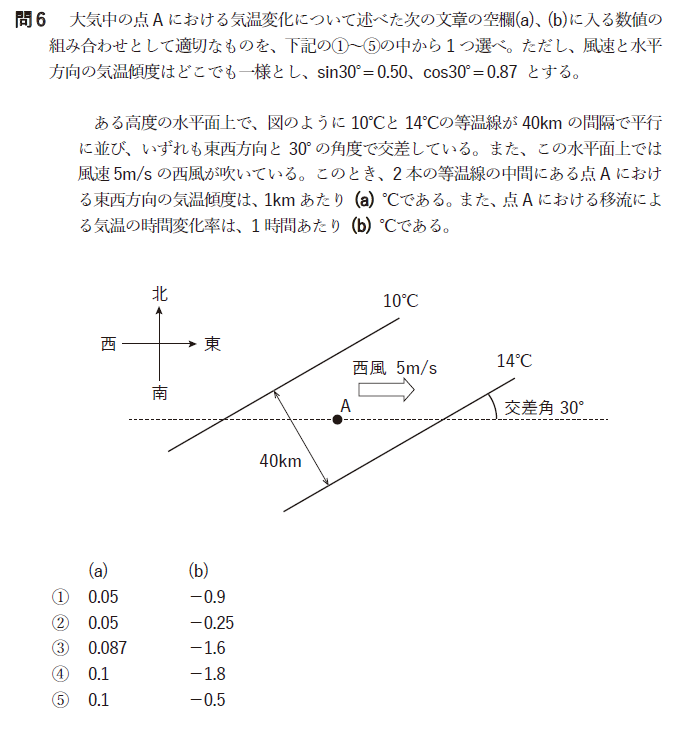

問6 気温傾度

気象業務支援センター

ポイント解説

温度移流について考える問題です。

温度移流は暖気移流か寒気移流かどちらかしかなく、ある地点に暖かい風が流れ込んできていたら暖気移流、逆が寒気移流です。

今回の場合は冷たい空気が地点Aに流れ込んできていることは図を見た瞬間にわかり

ますで寒気移流ですね。ということはbの答えにはマイナスがつくことになります。

はい、ここまではよいでしょうか。

さて、まずaの東西における気温傾度について考えます。

地点Aを挟む10℃と14℃の東西の距離は、交差角が30°とわかっていますので、40km×2=80kmですね。

そして、この距離で4℃変化しますのでa=4/80=0.05℃/kmとなります。

次に気温の変化率を求めます。

西風5m/sを●km/hに直すと18km/hですね。

bの答えの単位は℃/hなので、aの答えに西風の風速をかけると同じ単位になることがわかります。

よってb=0.05×18=0.9でマイナスをつけると-0.9℃/hが答えになります。

解答は①です!

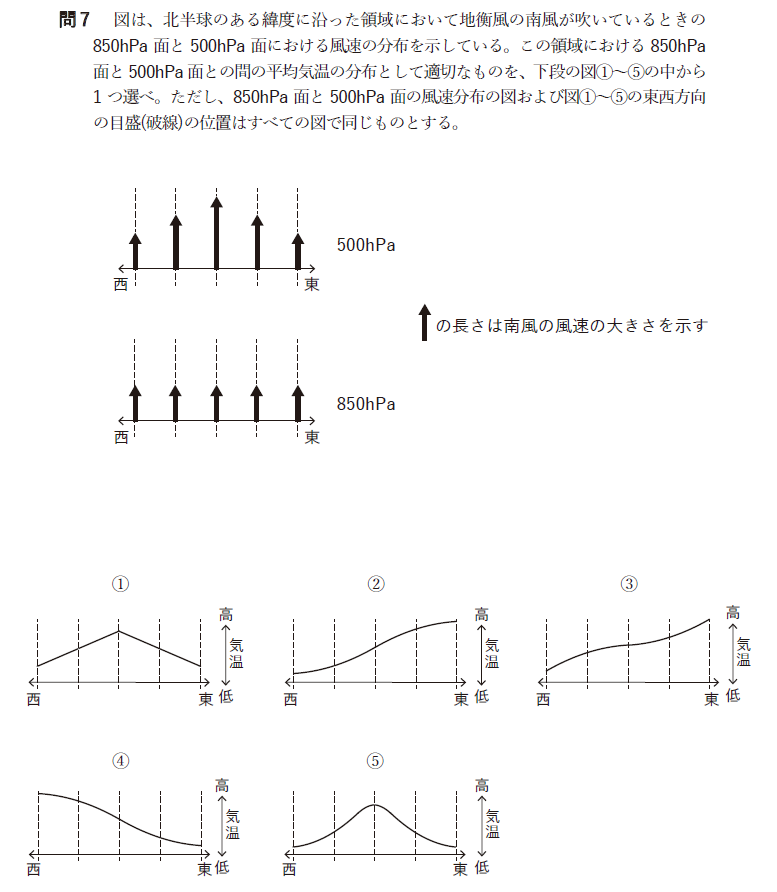

問7 平均気温の分布

気象業務支援センター

ポイント解説

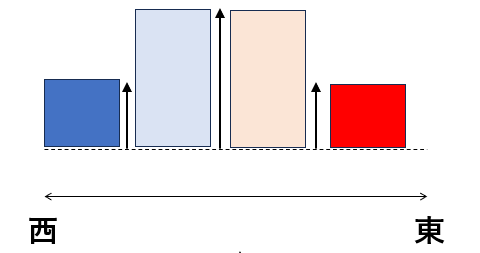

この問題を解くにあたっては温度風の考え方が必要になります。

温度風は実際の風を表現しているのでなく、ある層間(今回であれば850hPaから500hPa)の平均的な温度分布を表すのに便利な手法です。

まず与えらえている850hPaと500hPaの地衡風から温度風ベクトルとこうなります。

そして、北半球では温度風の向かって右手が左手より高温になる性質がありますので、それを表現してみると、東に行くほど温度が高くなっていることがわかります。

ここでは青から赤、色が濃くなるにつれて温度が上昇していると考えてください。そうすると答え

は②か③に絞られます。

温度風の関係から西の端、東の端では温度はあまり変化はなく、ほぼ一定であることが考えられますので、この箇所で下降、上昇している③は間違いになります。

よって解答は②です!

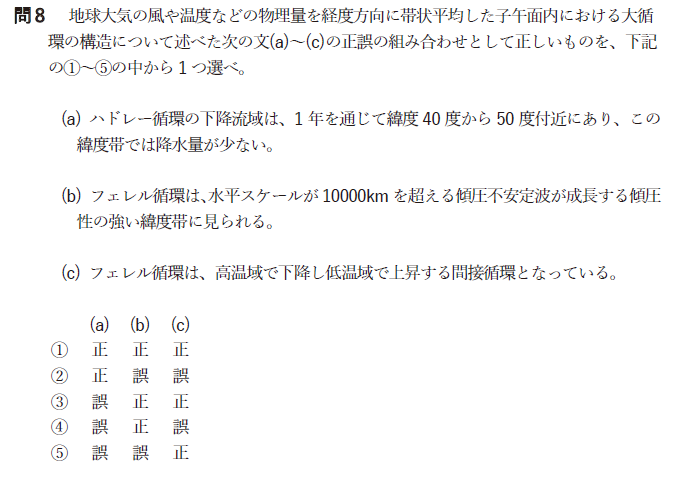

問8 地球大気の風や温度

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

ハドレー循環の下降流域は年度を通してみると、南北とも30度より低緯度になります。よって緯度40度から50度とする問題文は間違いとなります。

答えは×です。

(b)

傾圧不安定波の水平スケールは3000km~5000km程度ですので、10000km以上という説明は間違いになります。

答えは×です。

(c)

フェレル循環はハドレー循環と極循環に挟まれた間接循環になります。高温域で下降し低温域で上昇するのが特徴になります。

答えは〇です。

よって解答は⑤です!

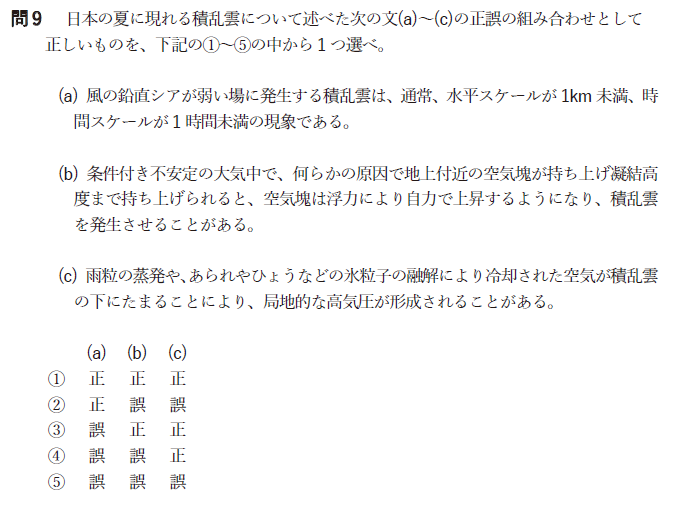

問9 積乱雲

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

積乱雲の寿命は1時間未満で正しいのですが、水平スケールは数kmから数十kmとなりますので1km未満ではありませんね。

答えは×です。

(b)

空気塊が浮力により自力で上昇するようになるのは持ち上げ凝結高度ではなく、自由対流高度です。持ち上げ凝結高度は雲底高度ともいわれ、雲ができ始める高度ですね。

このあたりはしっかり理解しておきましょう。

答えは×です。

(c)

雨粒の蒸発やあられ融解などにより冷却された空気が積乱雲の下にたまり冷気プールができます。

周りより冷たい空気がたまっているので局地的に高気圧が発生することになります。

答えは〇です。

よって解答は④です!

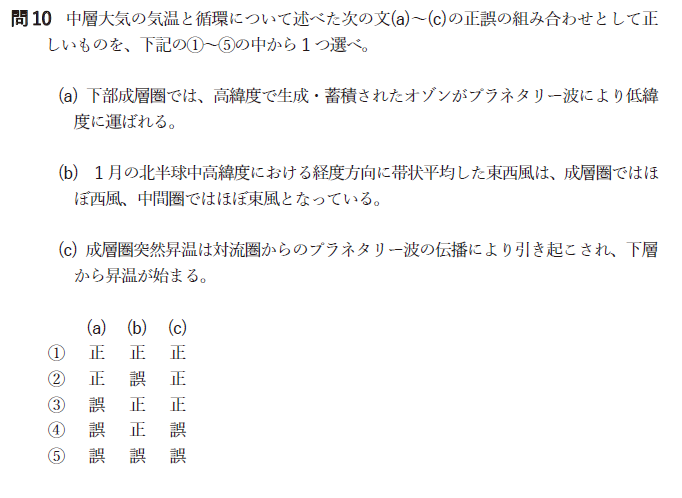

問10 中層大気の気温と循環

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

オゾンは低緯度で生成・蓄積され高緯度に運ばれます。これはブリュワードブソン循環という成層圏下部で起こる大気循環に影響されています。

答えは×です。

(b)

1月の北半球における東西風は成層圏で西風で、中間圏でも西風です。東風となるのは100km以上なので中間圏よりさらに上空です。

答えは×です。

(c)

成層圏突然昇温は上層より昇温が始まります。

これは成層圏上層での空気密度が下層より小さく、成層圏大気が引き下ろされることによる断熱圧縮で温度上昇が起こるため、気温の上昇は上層よりおこることになります。

答えは×です。

よって解答は⑤です!

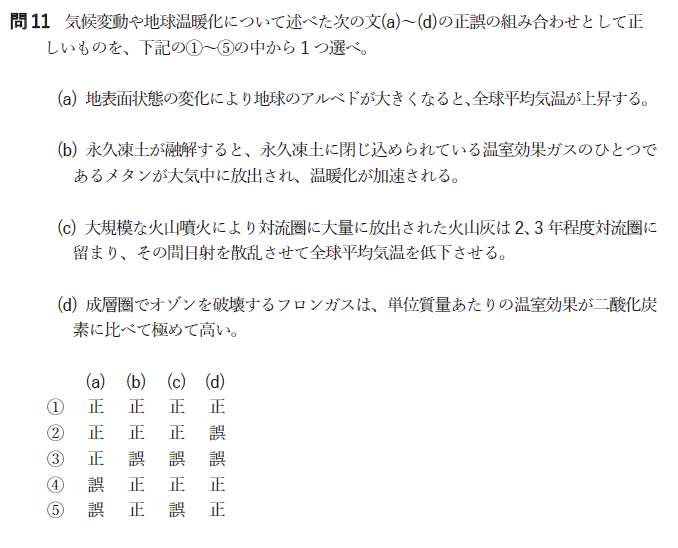

問11 地球温暖化

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

アルベドは入射光と反射光のエネルギーの比で地球のアルベドは0.3です。

アルベドが高いほど太陽の光が反射されて宇宙に逃げてしまうため、地球の温度は低下することになります。

答えは×です。

(b)

永久凍土には温室効果ガスであるメタンが含まれ、融解することで大気へ放出され温暖化の加速につながります。

答えは〇です。

(c)

対流圏では対流が起こりますので、火山灰は数週間で落下します。問題文の2~3年というのは間違いになります。

答えは×です。

(d)

単位質量あたりの温室効果は二酸化炭素を1とするとメタンは25倍、一酸化二窒素は310倍、そしてフロンは数千から1万倍となり、フロンは少量でも地球大気に大きな影響を及ぼすことがわかります。

答えは〇です。

よって解答は⑤です!

問12 気象庁長官の許可

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

予報を迅速に利用者に伝達する施設及び要員を有することについては許可を受ける要件にははいっていません。

一方で予報業務の目的及び範囲に関わる気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員については必要ですので、覚えておくようにしましょう。

答えは×です。

(b)

予報業務の許可の要件として予報資料の収集、解析ができる施設及び要員を有することが必要になります。

答えは〇です。

(c)

bに記載の通り、解析の施設及び要員についても要件として求められていますので問題文の内容は正解となります。

答えは〇です。

(d)

気象業務法第18条の2に「気象業務法の規定により罰金以上の刑にかけられその執行をうけることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき」、または「許可の取り消しを受けその取り消しの日から2年を経過しない者であるとき」以外では許可を受けることができると記載があります。

答えは〇です。

よって解答は③です!

問13 気象予報士

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

気象予報士試験に合格した者が気象予報士となるためには、気象庁長官の登録を受けなければなりません。承認ではないので間違いになります。

答えは×です。

(b)

住所の変更があった場合は遅延なく気象庁長官に届け出なくてはいけません。

答えは〇です。

(c)

気象予報士が届け出るのではなく、事業所が届け出る必要がありますので間違いです。

答えは×です。

(d)

問題文のとおりで、死亡した場合は遅延なく、気象庁長官に届け出なければなりません。

答えは〇です。

よって解答は④です!

問14 気象業務法が規定する罰則

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

正当な理由がないのに届け出をして観測をしている屋外に設置してある気象機器を壊してはいけません。

答えは〇です。

(b)

教育や研究のために行う気象観測は技術上の基準に従う必要はなく罰則が適用されません。

答えは×です。

(c)

登録検定機関による検定を受けた温度計などで観測した値をホームページに掲載することは、成果を発表するための気象の観測にあたります。

これは技術上の基準に従って観測しなければなりませんが、ホームページに掲示する際の届け出については規定がなく罰則は適用されません。

答えは×です。

よって解答は③です!

問15 水防法の規定

気象業務支援センター

ポイント解説

水防法第10条に以下が記載されています。

気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、その状況を(a)国土交通大臣及び関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ(b)報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により(c)国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、はん濫した後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を(d)関係都道

府県知事に通知するとともに、必要に応じ(b)報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

よって解答は④です!

第62回気象予報士試験一般知識はこれで終わりです。

皆さん、お疲れさまでした!

最後までお読みいただきありがとうございます!