【5分で読める!】千里の道も一歩から。天気や気象がより面白くなる厳選本8選のご紹介!

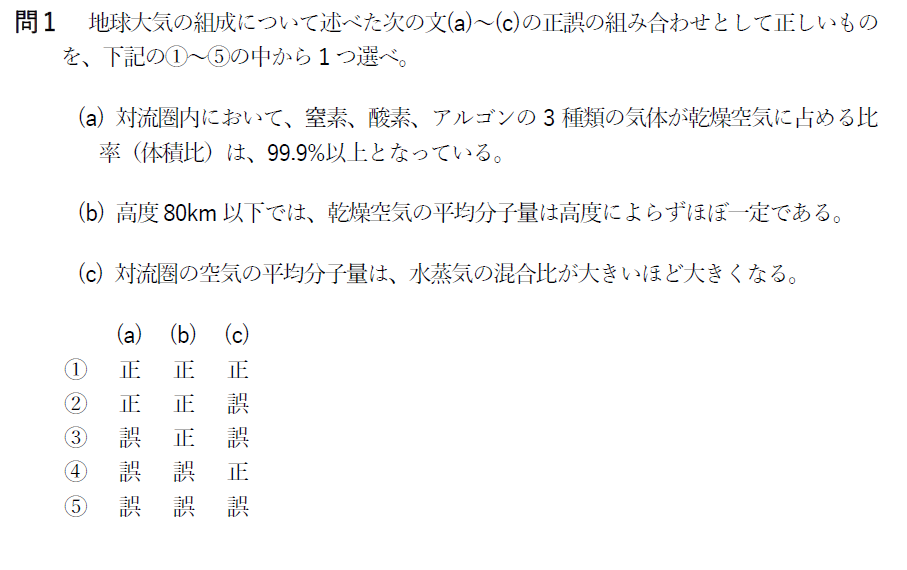

問1 地球大気の組成

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

対流圏内における乾燥空気に占める比率は、窒素78%、酸素21%、アルゴン0.93%、二酸化炭素0.03%の順となり、アルゴンまでで99.9%以上になります。

答えは〇です。

(b)

分子量とは物質の分子の重さのことです。80km以下までの重量比は窒素75.5%、 酸素23.1%、

アルゴン1.3%、二酸化炭素0.04%となり体積比同様一定です。

答えは〇です。

(c)

混合比は乾燥空気に占める水蒸気量の割合のことで、これが大きくなるということは水蒸気の量が増えることを意味します。水蒸気は乾燥空気より分子量は小さいので、空気の平均分子量は水蒸気が多くなると小さくなります。

答えは×です。

よって解答は②です!

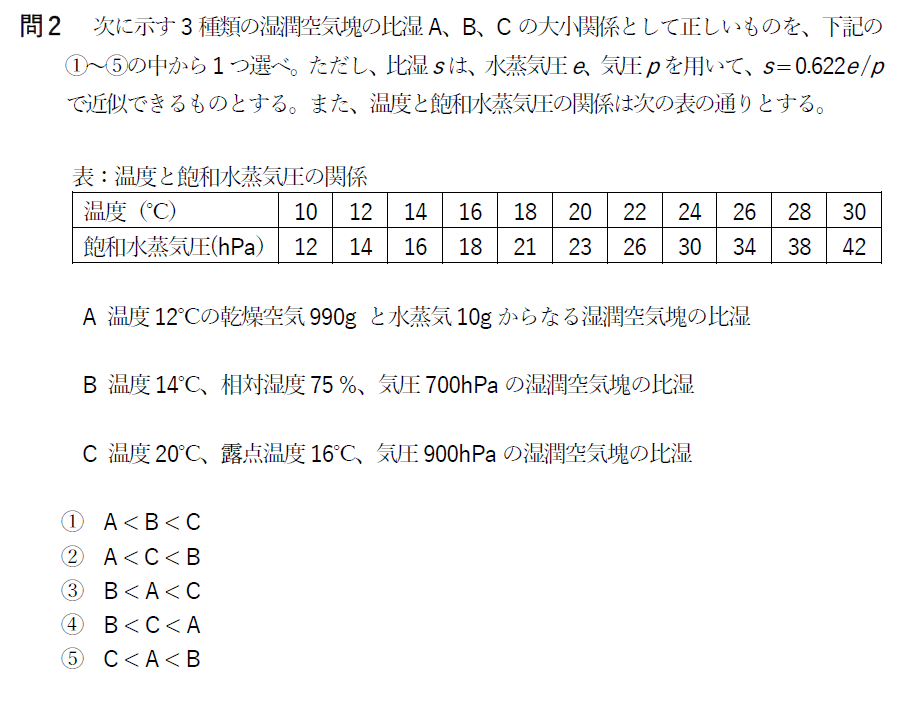

問2 比湿の大小関係

気象業務支援センター

ポイント解説

比湿を比較するためには比湿の計算方法がわからないと解けませんよね。

比湿は水蒸気の質量g/(乾燥空気の質量g+水蒸気の質量g)か問題文にある0.622×e/Pの2種類の計算方法があります。

まずAですが、温度と乾燥空気、水蒸気の質量が示されています。

比湿は水蒸気の質量g/(乾燥空気の質量g+水蒸気の質量g)で計算できますので、

比湿A=10/1000=0.001となります。

次にBですが、温度14℃ですので飽和水蒸気圧は16hPaになります。

飽和水蒸気圧は空気中に水蒸気がこれ以上入らないときの水蒸気の圧力を表しています。

そして相対湿度が75%なので、水蒸気圧は16×0.75=12hPaです。

気圧が700hPaなので比湿は問題文の数式を使用すると

比湿B=0.622×12/700=0.011となります。

最後にCですが、露点温度が16℃ですので、水蒸気圧は18hPaですね。

気圧が900hPaですので比湿C=18/900=0.02です。

つまり3つの比湿を比べるとA<B<Cです。

よって解答は①です!

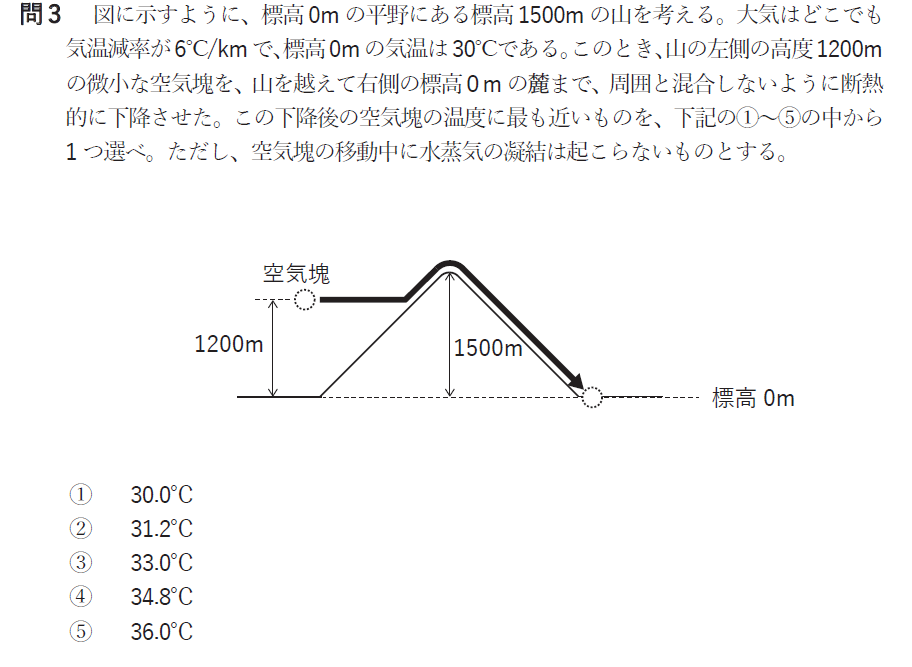

問3 空気塊の温度

気象業務支援センター

ポイント解説

この問題のポイントは「大気はどこでも気温減率が6℃/km」という点です。

どこでも気温減率が6℃/kmで標高0mが30℃なら山の向こうのふもとも30℃でしょ。と思われた方もおられるのではないでしょうか。

でも残念ながらこれは間違いです。

大気の気温減率は6℃/kmですが、微小な空気塊の気温減率は問題文には記載がないんですね。ただし、問題文の最後に水蒸気の凝結がないと記載があるので空気塊の気温減率は乾燥断熱減率の

10℃/kmを使用することがわかります。

まずスタート地点の空気塊の気温は6℃/kmを使うと22.8℃になりますね。

その後は10℃/kmを使用することになりますので、ふもとの気温は22.8℃+12℃=34.8℃となります。

このように問題をよく読まないと、簡単そうでも間違える問題が気象予報士試験にはよく出題されますので注意しましょうね。

解答は④です!

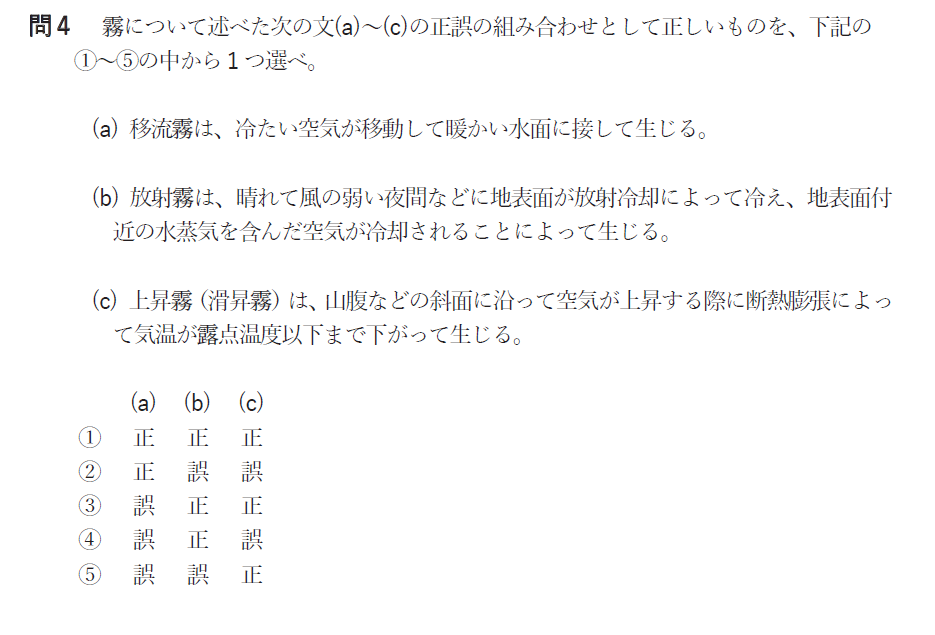

問4 霧

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

移流霧は暖かい空気が移動して、冷たい水面に接して生じますので問題文と逆ですね。一方で蒸気霧は冷たい空気が移動して暖かい水面に接して生じます。

温泉が蒸気霧と覚えておけば、移流霧はその反対なので、記憶がしやすいですよ。

答えは×です。

(b)

放射霧の説明は問題文の通りで、地表付近の空気が冷やされることによって生じます。地形の影響で冷気がたまりやすい盆地などで発生しやすくなります。

答えは〇です。

(c)

上昇霧は空気が上昇し断熱膨張することで気温が下がり発生します。

答えは〇です。

よって解答は③です!

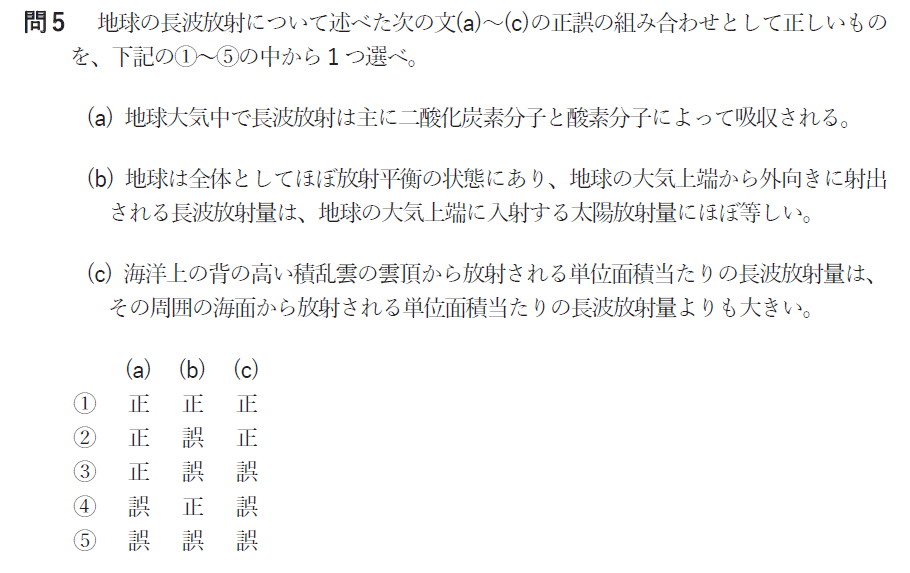

問5 地球の長派放射

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

長波放射は赤外放射とも呼ばれ温室効果ガスである水蒸気や、二酸化炭素、オゾンなどによって吸収されます。酸素分子のような等核2原子分子には吸収されません。

答えは×です。

(b)

大気上端へ入射する太陽放射量は342W/m2(100)で大気上端から上向きに出ていく地球放射量は、235W/m2(70)です。

放射平衡は成り立つはずですが、出ていく量がすくないですよね。これは雲やエーロゾル、大気や地表から反射されるエネルギー量が考慮されていないんですね。

反射によるエネルギー量は107W/m2(30)ですので、合計すると入ってくる量と出ていく量が平衡し同じになります。

()で記載しているのは割合なので覚えておくと便利ですよ。

答えは×です。

(c)

この問題は赤外画像の考え方が理解できていれば簡単に解くことができます。

雲頂の高い場所から放出される長波放射量は温度が低いので小さくなり、明るい画像になります。一方海面付近は暖かいので温度は高く放射量は大きくなり、黒く映ります。

答えは×です。

よって解答は⑤です!

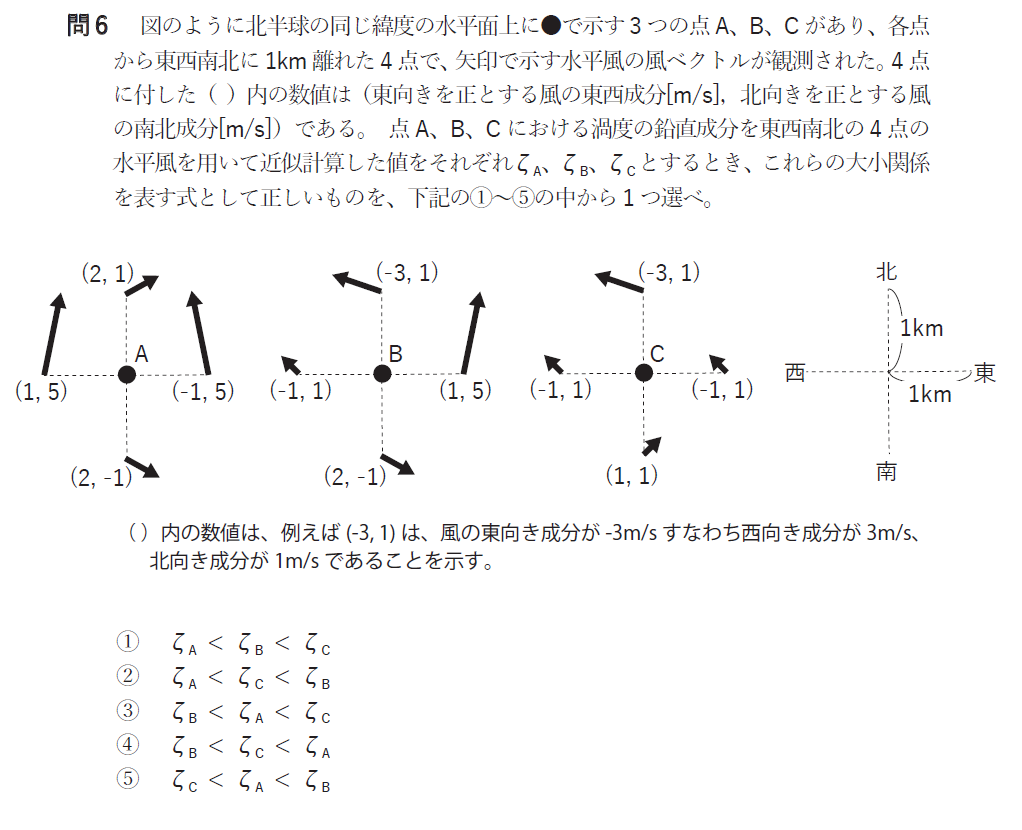

問6 渦度の鉛直成分

気象業務支援センター

ポイント解説

渦度の鉛直成分を求める問題です。渦度は反時計回りが正になりますね。回転の方向の成分のみを抽出すると

Aは5+(-2)+(-5)+2=0

Bは3+(-1)+2+5=9

Cは3+(-1)+1+1=4

つまり、渦度が小さい順にA<C<Bとなります。

よって解答は②です!

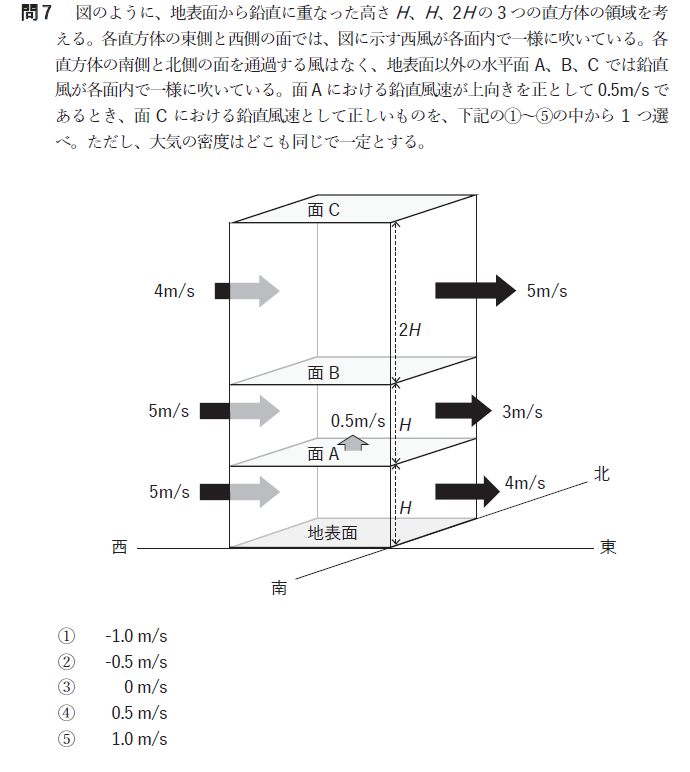

問7 鉛直風速

気象業務支援センター

ポイント解説

この問題は直方体が3つに分かれていますが、下から考えていくとわかりやすいです。

まず一番下の直方体には5m/sの風が入ってきて、4m/sででていきます。つまり、収束が起きており差分の1m/sは行き場がなく、面Aに上がっていきます。

次に真ん中の直方体では5m/sの風が入ってきて、3m/sの風がでていきます。つまり2m/sの風の行き場がなくなりますので、面Bからでていきます。

ここで面Aには1m/sの上向きの風があるはずですが、0.5m/sしか出ていないため、差分の0.5m/sが面Bから出ていると考えられ、合計すると2.5m/sの風が上向きにでていることになります。

そして一番上の直方体では4m/sの風が入ってきて、5m/sの風が出ていっているということは下向きに1m/sの風、高さが2Hありますので2倍の2m/sの風が下向きに吹くことになります。

つまり面Cからは2.5-2=0.5m/sの風が上向きに出ていきますね。

よって解答は④です!

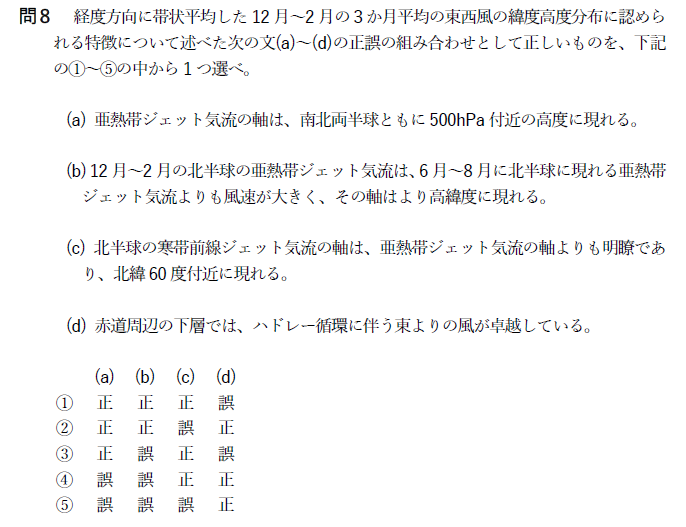

問8 東西風の特徴

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

亜熱帯ジェット気流の軸は約200hPa付近に現れますので500hPaよりもっと上空です。

答えは×です。

(b)

12月~2月の冬にあるジェット気流は北側と南側の温度差が大きいため、風速が大きくなります。また寒気と暖気の境にあるジェット気流では冬場は寒気が強くなり低緯度側に押しやられることになります。

答えは×です。

(c)

寒帯ジェット気流は北緯30~50度付近に現れ60度より低緯度側に現れます。

答えは×です。

(d)

ハドレー循環は緯度30°付近で下降し戻ってくる循環で、地表近くで中緯度から低緯度に戻ってくる際地球の自転に逆らうように風が吹きこれが赤道周辺では貿易風となり東よりの風になります。

答えは〇です。

よって解答は⑤です!

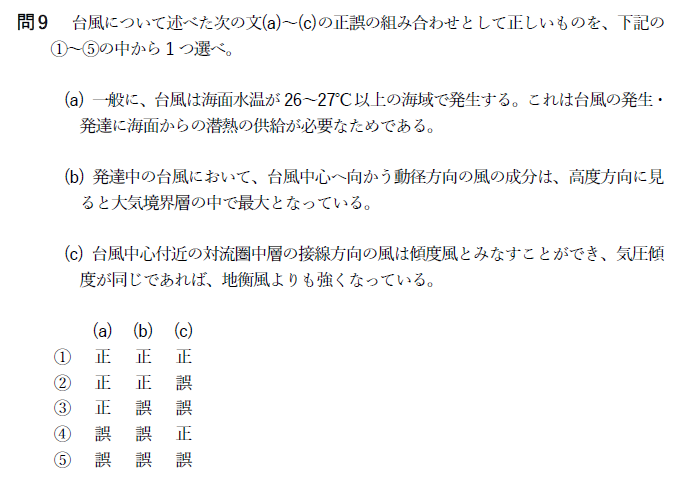

問9 台風

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

台風の発達には海水からの潜熱の供給と、積乱雲からの潜熱の放出をエネルギー源としています。海水が26℃から27℃以上であれば水蒸気を大量に発生させることができ台風にとっては発達の好条件となります。

答えは〇です。

(b)

台風中心に向かう動径方向の風の成分は大気境界層である1~2km付近で最大となります。

答えは〇です。

(c)

傾度風はコリオリ力に遠心力が加わるため、気圧傾度力が同じであれば地衡風の方が風が強くなります。この考え方は重要なのでよく理解しておいてくださいね。

答えは×です。

よって解答は②です!

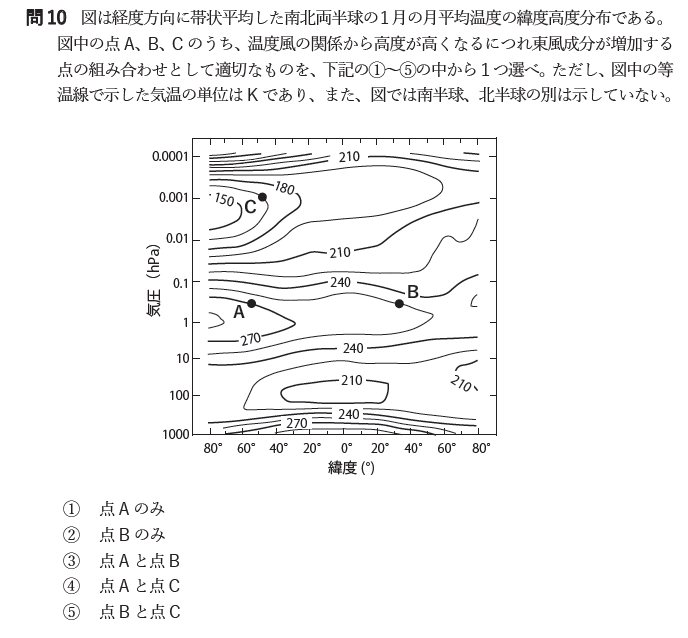

問10 温度風の関係

気象業務支援センター

ポイント解説

1月の南半球の成層圏ではオゾンの加熱により気温が高くなります。A点では温度風の関係から南半球では左手が高温となるように風が吹くため東風となります。

その上空のC点では断熱冷却により気温が下がります。ここでは西風となりますね。

北半球にあるB点では右手を高温側となるように風が吹きます。南の方が温度が高いため西風に

なります。

温度風の関係というのは以下のことを指しますのでよく理解しておくようにしましょう。

- 平均温度の水平傾度があると気圧傾度が発生

- 北半球では、高温部(高圧部)を右側にみて地衡風(偏西風)が吹く

- 気圧傾度は高度とともに大きくなるので、地衡風も高度とともに増大する

よって解答は①です!

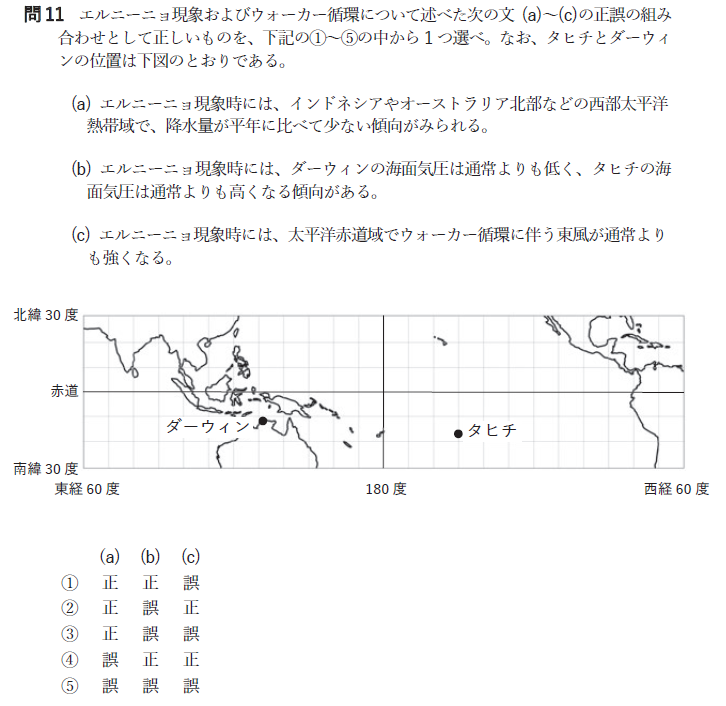

問11 エルニーニョ現象

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

エルニーニョ現象では南米沿岸付近の海水温が上昇し積乱雲が発生し降水量が多くなります。逆にインドネシア付近では降水量が少なくなるんですね。

答えは〇です。

(b)

南米付近は対流が活発になるため、低気圧となり、インドネシア付近では高気圧となります。

答えは×です。

(c)

エルニーニョ現象が発生するときは貿易風である東風が弱まり、積乱雲の発生位置が東側に偏ります。このため南米付近で積乱雲が発生しやすくなるんですね。

答えは×です。

よって解答は③です。

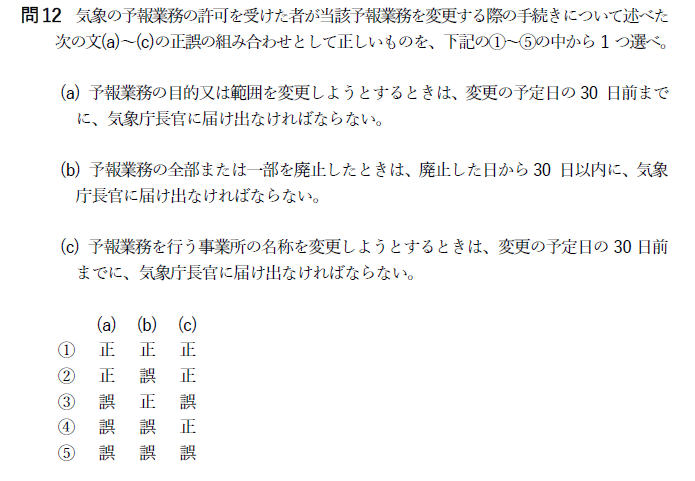

問12 予報業務の許可

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは気象庁長官の認可を受けなければなりません。届け出ではありませんね。

答えは×です。

(b)

問題文の通りで、予報業務の全部または一部を廃止したときは廃止した日から30日以内に気象庁長官に届け出なければなりません。

答えは〇です。

(c)

事業所の名称若しくは住所又は所在地を変更しようとするときは変更しようとする2週間前までにその旨を気象庁長官に届ける必要があります。30日前ではないので注意ですね。

答えは×です。

よって解答は③です!

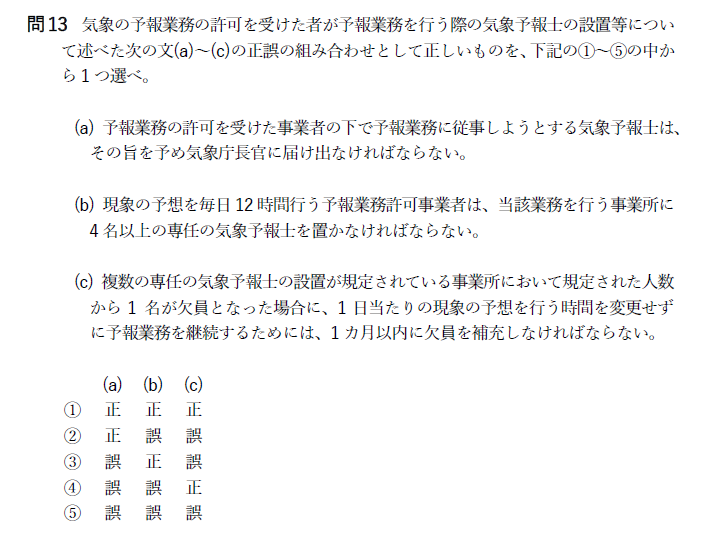

問13 気象予報士の設置

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

従事する気象予報士が気象庁長官に届け出るのではなく、事業所が届け出る必要がありますので間違いです。

答えは×です。

(b)

8時間以内であれば2人以上、16時間以内であれば3人以上、16時間を超える時間であれば4人以上になります。12時間であれば3人以上になりますね。

答えは×です。

(c)

欠員の補充は2週間以内に実施する必要があります。

答えは×です。

よって解答は⑤です!

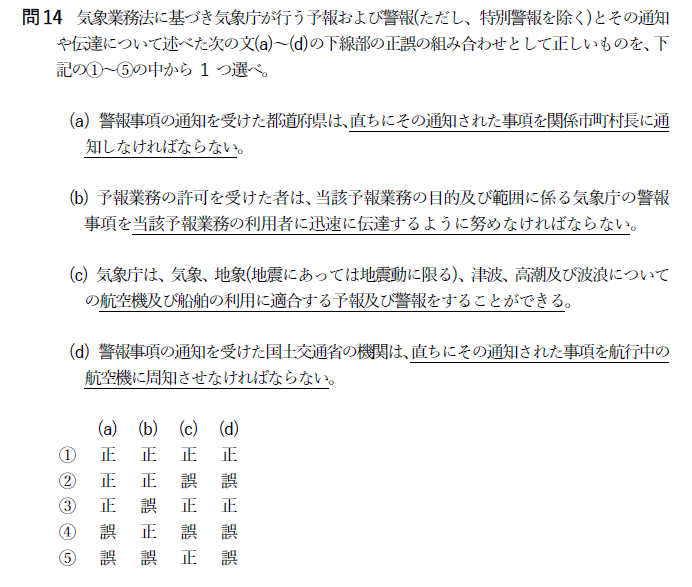

問14 警報の通知や伝達

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

警報事項については関係市町村長に通知しなければならないという義務ではなく、通知するよう努めなければならないという努力義務になります。

答えは×です。

(b)

警報事項については予報業務の許可を受けた者も同じく、努めなければならないという努力義務となります。

答えは〇です。

(c)

航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報はしなければならないという義務です。することができるのではありませんので間違いですね。

答えは×です。

(d)

警報事項の通知を受けた国土交通省の機関は、直ちにその通知された事項を航空中の航空機に周知させるよう努めなければならない。という努力義務ですので周知させなければならないという義務ではありません。

答えは×です。

よって解答は④です!

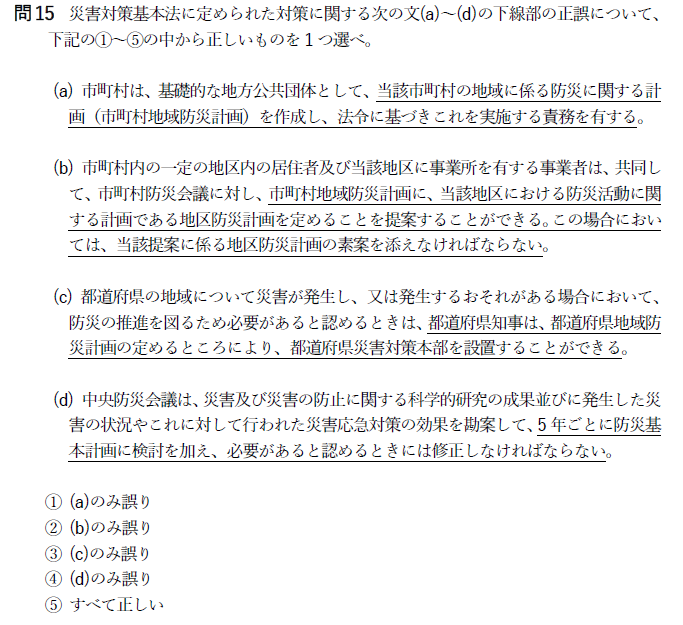

問15 災害対策基本法

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

災害対策基本法5条に市町村の責務の記載があります。

答えは〇です。

(b)

第42条の2に地区移住者等は共同して、市町村防災会議に対し市町村地域防災計画に地区防災計画を定めることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地区防災計画の素案を添えなければならない。とあります。

答えは〇です。

(c)

第23条に都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。とあります。

答えは〇です。

(d)

第34条に毎年防災基本計画に検討を加え必要があると認めるときはこれを修正しなければならないと記載があります。5年ごとではなく毎年ですね。

答えは×です。

よって解答は④です!

第63回気象予報士試験一般知識はこれで終わりです。

皆さん、お疲れさまでした!

最後までお読みいただきありがとうございます!