【5分で読める!】千里の道も一歩から。天気や気象がより面白くなる厳選本8選のご紹介!

問1 空気の密度

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

ρdは乾燥空気の密度です。上空に行くと空気が薄くなり気圧が小さくなりますよね。1㎥の体積に占める質量の割合が小さいことを意味しています。密度は一定ではありません。

答えは×です。

(b)

500hPaでの気温は熱帯域のほうが極域より大きく状態方程式からP=ρRTなので密度ρは温度が大きいほど小さくなります。

等圧面では熱帯域のほうが極域に比べ高度が高いので熱帯域の温度が低くなるのではと思われた方おられるかもしれませんが、極域の500hPaの温度と同じになるのは熱帯域では300hPaくらいの高度まで上昇しないと同じにならないんですね。

答えは〇です。

(c)

地表付近での水蒸気の密度ρvと乾燥空気の密度ρdですが空気に含まれる水蒸気の量は乾燥空気に比べとても小さいです。

答えは×です。

よって解答は④です!

問2 空気塊の温位と相当温位

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

温位はある高さにある空気塊を1000hPaの高さまで乾燥断熱変化までさせて、そのときの温度を絶対温度で表したものですね。

1000hPaより上空の空気塊であれば、問題文の通りですが、1000hpaより低い空気塊であれば温度は低くなります。

答えは×です。

(b)

相当温位は温度と水蒸気の潜熱の合計です。温位は温度のみで表されますので湿潤空気の温位は相当温位より常に低いです。

【5分で読める!】相当温位とは何か?仕組みと考え方を図解で気象予報士がわかりやすく解説!

答えは〇です。

(c)

乾燥空気塊が断熱的に上昇するだけであれば、温位に変化はありません。

答えは〇です。

(d)

水蒸気を凝結させながら上昇するということは湿潤断熱線に沿って上昇することを意味します。湿潤断熱線に沿って上昇すると乾燥断熱線と次々交差することになりますので温位は上昇します。

答えは〇です。

よって解答は③です!

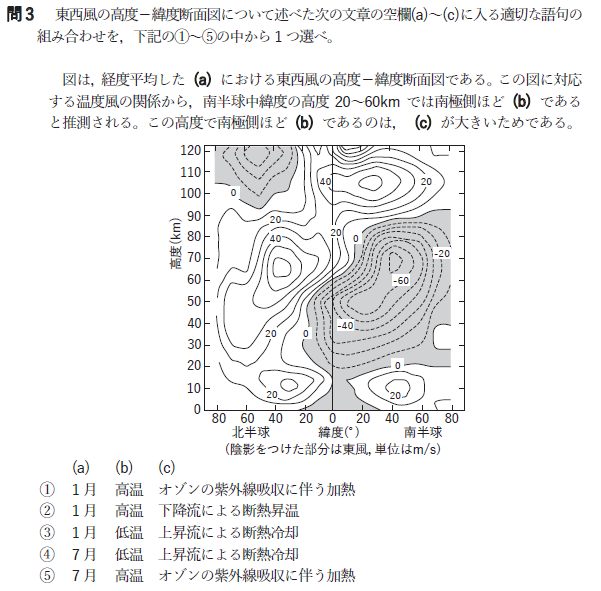

問3 東西風の高度-緯度断面図

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

選択肢を見ると1月か7月のどちらかです。南半球で上空50㎞付近が東風になっているということは南半球が夏ですね。

北半球が冬なので答えは1月です。

(b)

温度風の関係では南半球は東風であれば、左手側が高温となります。なので南極側ほど高温となります。

答えは高温です。

(c)

高度20~60㎞の成層圏が高温になるのはオゾンの紫外線吸収に伴う加熱です。

答えはオゾンの紫外線吸収に伴う加熱です。

よって解答は①です!

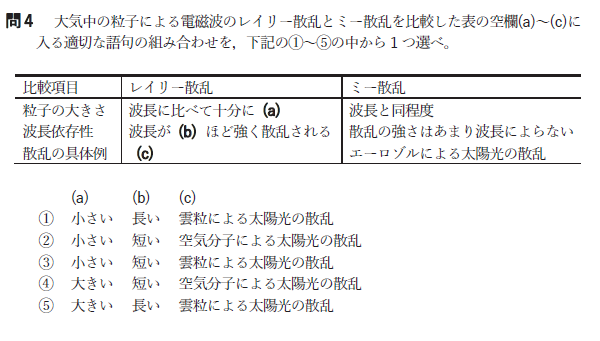

問4 レイリー散乱とミー散乱

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

レイリー散乱では粒子の大きさは波長に比べ小さいです。

答えは小さいです。

(b)

散乱強度は波長の4乗に反比例します。なので、波長が短いほど強く散乱されることになります。

答えは短いです。

(c)

レイリー散乱は空です。波長の短い青は強く散乱されるため、空気分子による太陽光の散乱で空は青いんですね。

答えは空気分子による太陽光の散乱です。

よって解答は②です!

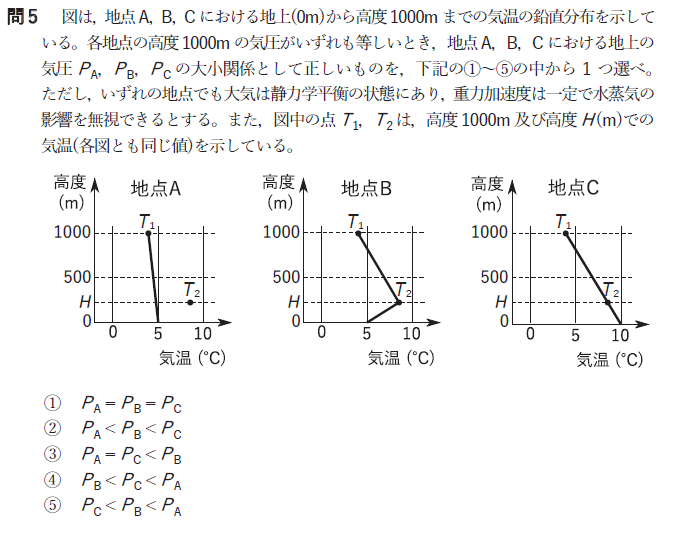

問5 地上の気圧

気象業務支援センター

ポイント解説

地上の気圧の大小を答える問題になります。

気圧が高いということは空気が重いので、上空には冷たい空気があり、気圧が低いということは空気が軽いので上空には暖かい空気があることを意味します。

地上から1000mの平均気温を考えると、A<B<Cになっていることが図からわかります。

気圧はPA>PB>PCですね。

よって解答は⑤です!

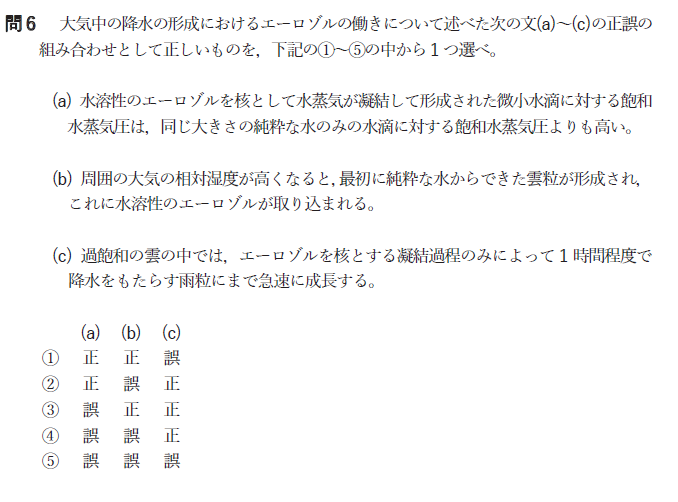

問6 大気中の降水の形成

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

水溶性のエーロゾルを核として水蒸気が凝結した水滴は飽和水蒸気圧は純水にくらべ低いです。雨は前者ですね。これはそのまま覚えることをおすすめします。

答えは×です。

(b)

水溶性のエーロゾルが核となるのが最初です。

答えは×です。

(c)

凝結過程のみでは1時間程度では成長しません。

答えは×です。

よって解答は⑤です!

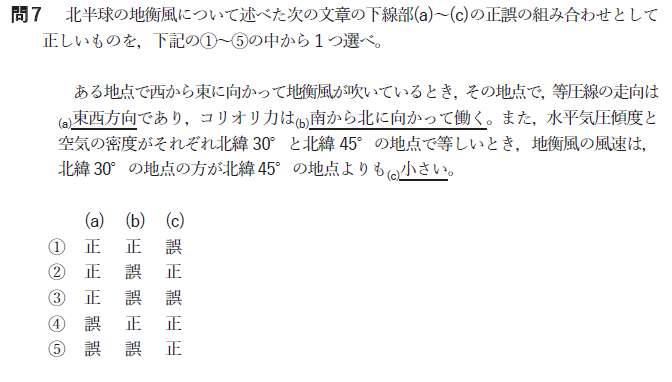

問7 地衡風

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

地衡風は等圧線に平行に、北半球では右手が高圧となるように吹く風ですね。

【5分で読める!】地衡風とは何か?仕組みと特徴を図解でわかりやすく解説!

答えは〇です。

(b)

北半球ではコリオリ力は風の進行方向に対して右向き。つまり北から南に向かって働く力のことになります。

答えは×です。

(c)

地衡風の風速は数式で記載すると、気圧傾度力とコリオリ力のつり合いの式を変形しV=ー1/ρ×ΔP/ΔZ×1/2ΩsinΘですね。

なんか式がややこしいけど問題を読むと、気圧傾度と密度は等しいのでもはや緑部分は気にしなくていいんですね。

北緯30°と北緯45°でVが大きくなるのはどちらでしょう。1/0.5と1/0.7は前者である北緯30°が大きくなりますね。

答えは×です。

よって解答は③です!

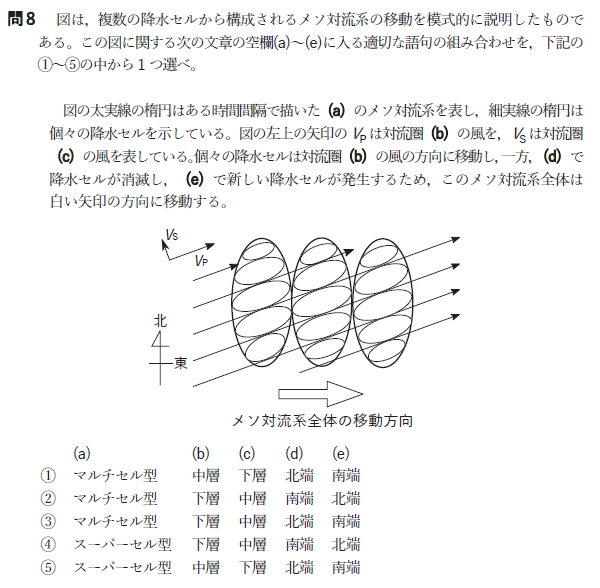

問8 降水セル

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

図の楕円が個々の降水セルを示しています。これはマルチセル型ですね。

答えはマルチセル型です。

(b)

VPは中層の風、VSは下層の風です。中層の風で流されていくので長手は中層と覚えておいてください。下層の風で上昇流が生まれ新たな降水セルが生まれてきます。

答えは中層です。

(c)

(b)の解説の通りです。

答えは下層です。

(d)

降水セルが生まれるのは下層の風が流れ込んでくるところですね。つまり南側です。逆に北側では降水セルは消滅することになります。

答えは北端です。

(e)

(d)の解説の通りです。

答えは南端です。

よって解答は①です!

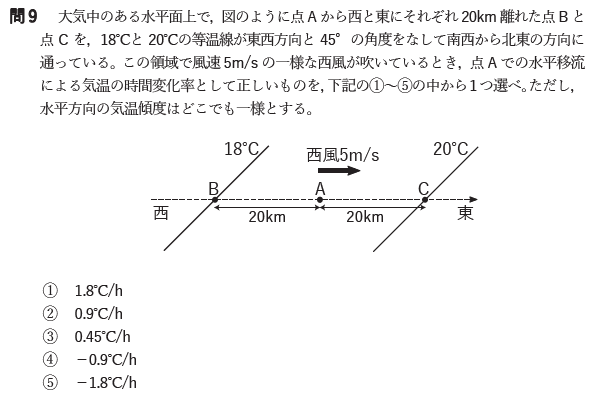

問9 気温の時間変化率

気象業務支援センター

ポイント解説

まず答えにプラスとマイナスがありますが、これは図から一瞬でわかります。

相対的に冷たい空気がAに流れ込んできているので寒気移流を表していますのでマイナスです。(実技でもよく出題されますので考え方をよく理解しておいてくださいね。)

次にAが1時間あたり何℃変化しているかを考えます。

まず単位をそろえたいので、5m/sを〇km/hに直します。これは18km/hですね。

次に温度移流は℃/hで表されるので、この単位が最後答えにでてくればいんですね。

B点からC点までの温度差は2℃で距離は40kmあるので、20kmあたり1℃変化していることが

わかります。

あとは速度をかけると、1℃/20km×18km/h=0.9℃/hがでてきます。寒気移流でマイナスなので答えは-0.9℃/h。

よって解答は④です!

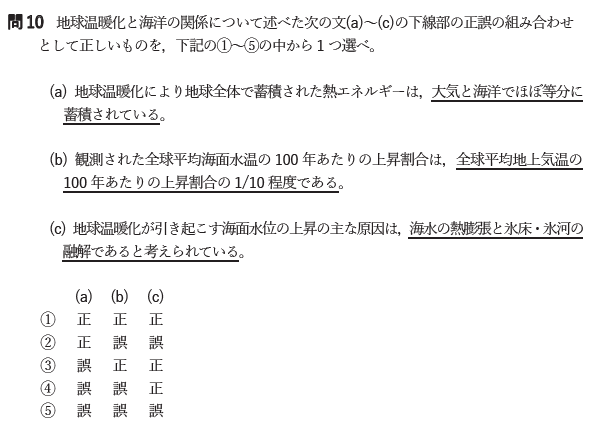

問10 地球温暖化と海洋の関係

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

空気と海では熱を蓄えられる大きさが海のほうが大きいので、等分ではないですね。

答えは×です。

(b)

海面水温の上昇割合は0.55℃/100年、地上気温の上昇割合は0.74℃/100年なので水温のほうが上昇割合は小さいものの1/10にはなってないですね。

答えは×です。

(c)

これは問題文の通りで、海水の熱膨張と氷床・氷河の融解が影響しています。

答えは〇です。

よって解答は④です!

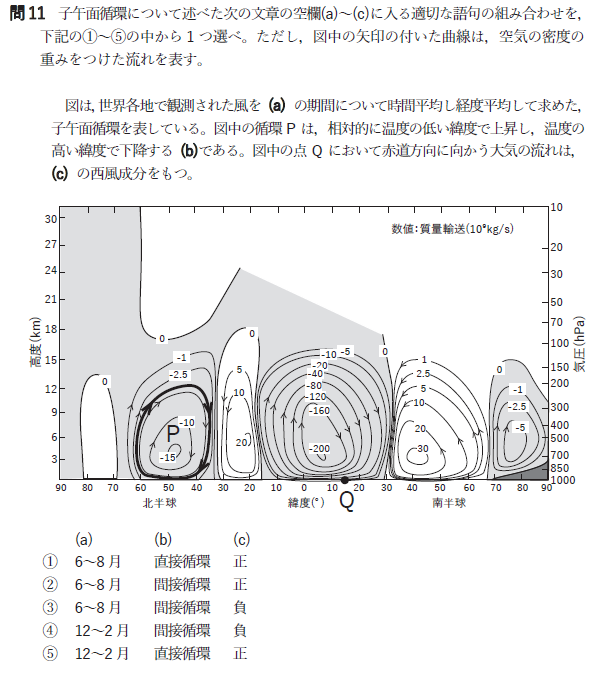

問11 子午面循環

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

赤道付近の循環をみると、北半球の空気が上昇し、南半球へ空気が下降している様子が見られます。北半球の空気が暖かいとこのような循環になるため、北半球が夏であることがわかります。

答えは6~8月です。

(b)

Pの循環はハドレー循環と極循環である直接循環の間にはさまれたフェレル循環で間接循環ですね。

答えは間接循環です。

(c)

Qの点では貿易風が吹いており、東風です。東風は負の西風成分となります。

答えは負です。

よって解答は③です!

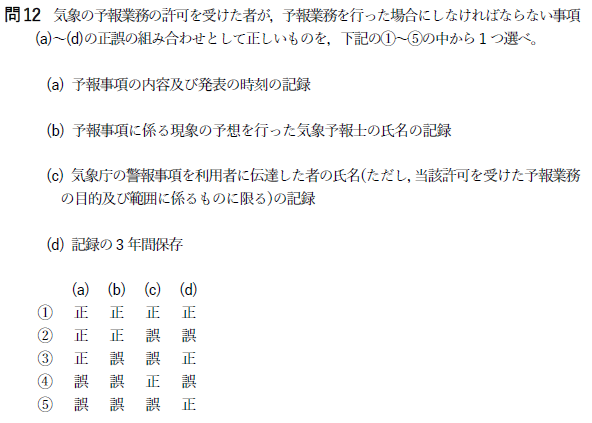

問12 予報業務の許可

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

第12条の2 第1号に記載があり問題文は正しいです。

答えは〇です。

(b)

第12条の2 第1号に記載があり問題文は正しいです。

答えは〇です。

(c)

伝達の状況のみで伝達したものの氏名の記録は不要です。

答えは×です。

(d)

記録は2年間保存と定められています。

答えは×です。

よって解答は②です!

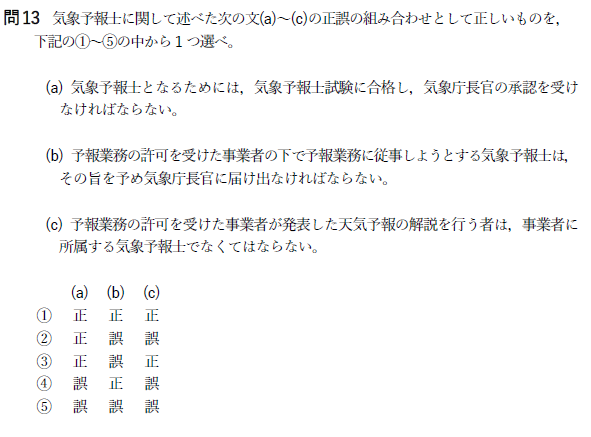

問13 気象予報士

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

気象庁長官の承認ではなく、登録です。

答えは×です。

(b)

気象庁長官に届け出るのは気象予報士本人ではなく、予報業務の許可を受けようとする者です。

答えは×です。

(c)

解説を行うのであれば気象予報士でなくても問題ありません。気象予報士に行わせなければならない業務は「現象の予想」です。

答えは×です。

よって解答は⑤です!

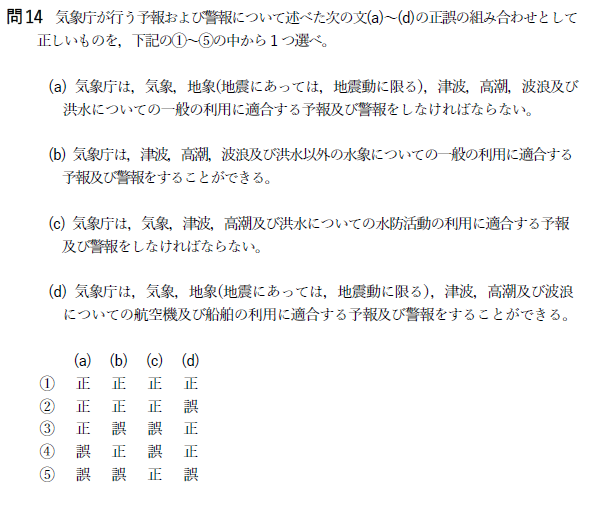

問14 予報および警報

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

問題文の通りです。

答えは〇です。

(b)

問題文の通りです。

答えは〇です。

(c)

問題文の通りです。

答えは〇です。

(d)

「することができる」ではなく、「しなければならない」という義務です。

答えは×です。

よって解答は②です!

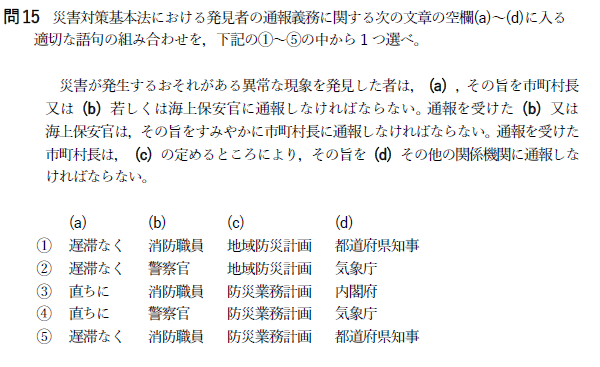

問15 災害対策基本法

気象業務支援センター

ポイント解説

災害対策基本法に以下が記載されています。

災害が発⽣するおそれがある異常な現象を発⾒した者は,遅延なく,その旨を市町村⻑⼜は警察官若しくは海上保安官に通報しなければならない。

通報を受けた警察官⼜は海上保安官は,その旨をすみやかに市町村⻑に通報しなければならない。

通報を受けた市町村⻑は,地域防災計画の定めるところにより,その旨を気象庁その他の関係機関

に通報しなければならない。

よって解答は②です!

終わったー。皆さん、お疲れさまでした!

第54回 気象予報士試験 一般知識→

最後までお読みいただきありがとうございます!