皆さんこんにちは!気象予報士のyoshi.です。

気象予報士試験の受験を考える方の中には、試験は小学生でも合格しているんだから、普通にやればすぐ合格できるでしょ。と考えているかたもおられるのではないでしょうか。

実は私も試験の受験を考え始めたときには、国家資格で難関といわれてる割に小学生でも合格するなら、すぐ合格できるんじゃないかと考えていました。

今回は、実際に試験を受けた経験も踏まえて、その疑問に切り込んでいきたいと思います。

気象予報士の最年少と最年長

最年少は11歳

気象予報士試験の第62回まででの、最年少合格者は北海道の11歳の女の子です。

第48回の試験に合格し、その記録は今も破られてはいません。

その時の合格率は受験者数2962人の中で145人で4.9%の狭き門を突破された一人となっています。

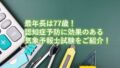

過去の最年少記録の経緯については以下の表に記載していますので確認してみてください。

ちなみに、第4回で合格された奥村さんはご存じの方もおられるかもしれませんが、アカペラボーカルグループRAG FAIRで活躍された方です。

当時気象予報士試験も珍しく、さらに高校生での合格は初であったことでメディアも殺到していました。そして、この合格により筑波大学推薦合格したということも有名ですね。

また、最年長はなんと77歳とのことで、2023年度の試験に合格されたとのことです。

気象予報士試験の合格者は11歳から77歳と幅のとても広い年齢層であることがわかりますね。

最高齢は77歳!老化防止や認知症予防におすすめな気象予報士試験についてご紹介!

気象予報士試験の難しさとは

気象予報士試験は年齢制限がなく、だれでも受験が可能です。

試験内容は一般試験、専門試験、実技試験とありますが、11歳でも合格できていることを考えると小・中学生でも解けるような問題が多くだされているのではないかと考えるかたもおられるはずです。

気象予報士試験ってどんな試験?試験内容や合格基準についても解説!

一体その難しさはどこにあるのでしょうか。

私の経験も踏まえ特に重要となる3点についてご紹介していきます。

数学的要素は少ない

気象予報士試験は、気象に関することなので、理系の知識が必要と思われている方もおられるかもしれませんが、これは正解でもあり、不正解でもあります。

もちろん理系の知識があるにこしたことはありませんが、問題自体は小・中学校の算数ができれば、ほとんど計算し答えを導くことはできます。

ただ、問題の本質を理解できておらず、物理現象の考え方をイメージできていないと、解くことは難しいかもしれません。

計算問題は学科の一般試験で出題されることが多いですが、15問中多くても3~5問程度です。

問題として例えば、「地上の空気が山を越えて、ふもとに到達したときの気温を求めよ。」のような問題がでてくることがあります。

この問題を解くときには、雲ができ始めるまでの温度の下がり方、雲ができてからの温度の下がり方、気温、湿度などの正しい考え方ができていないと、どうやって答えをだせばよいかがわかりません。

また問題文には上のような平易な言葉で出題されるわけではなく、空気塊、乾燥断熱線、湿潤断熱線、水蒸気の凝結、飽和水蒸気圧などの専門用語も組み合わせて出題されますので、そもそも意味がわからないと解くこともできません。

合格された小学生はこのような意味をきちんと理解したうえで、問題の意図にそって計算することができたのだと考えられます。

計算はできても、本質を理解できていないと正しい答えを導くことができないという点での難しさがありますね。

覚えることが多い

学科試験では専門知識を問われる問題が出題されます。

観測方法や短期・長期予報の考え方など、現在の天気予報を行う上で、ベースになっている考え方などをたくさん覚えていかなければなりません。

また、こういった予報の考え方は定期的に更新されたりもしますので、最新の情報を正確に記憶できる力も必要になります。記憶力の他、探求心なども必要ですね。

また、これだけたくさんのことを覚えようとすると、いやいや勉強をしていては、まず覚えることはできないでしょう。

気象独特の専門用語などもあるため、継続し興味をもって勉強しようという力も合格された小学生にはあったのではと考えます。

問題が多い

特に大変なのが実技試験で、これは記述試験になります。

問題文は気象の専門用語は含まれているものの、小・中学生でもわかるよう記載されていますので、意味をつかむのはそんなに難しくはないと考えます。

問題なのは量です。

実技は1回で75分ありますが、普通にやっても75分で終わるかどうかといった感じなので、1つの問題で数分長考してしまうと最後までたどりつくことができません。

これは実際の予報業務でも膨大な資料を短時間で、解析できる力を養うことを想定して出題されていると考えられますが、本当に熟考ができないんですね。

この問題のときにはこの答え、この問題ならこれといった具合に頭の中で瞬時に解答までの道筋をひねり出し記述していく力が必要になります。

また解答欄には文字制限もあるため、書いては消して、書いては消してとやっていると時間がないため、一発で、文字数に近い解答を書く国語力も必要になってきます。

素早く問題文の意味を理解し、文章をまとめる力も合格された小学生にはあったのだと考えます。

まとめ

ここまで、気象予報士試験の難しさについて解説してきました。

決して小学生に解けない問題が出題されるわけではないですが、気象予報士試験は物理現象の本質を理解する力や膨大な情報を記憶する力、素早く問題意図を把握し記述する文章力などが必要になってきます。

そのため、小学生に比べれば、当然大学生や、大人の方など、このような能力にたけている方の方が有利であり合格者も多い傾向ではあります。

ただ、この試験をクリアした小学生はすでにこれらの能力を備えていたか、試験勉強を通して備わっているということが判断できます。

そして、気象予報士試験で培った力は、他の試験でも使える力でもあるため、学校などのテストでもよい成果をのこせることでしょう。

ちなみに小学生で気象予報士試験を通過した生徒の多くは、将来東京大学をはじめとした、難関大学に合格されています。

過去、気象予報士試験を突破した小中学生は一握りであり、とれもまれにみる優秀な方ばかりです。

もしこの記事を見られていている親御さんの中に自然や天気に興味をもつお子さんがおられたら、気象予報士試験の受験をすすめてみてもよいかもしれませんね。

気象予報士試験での合格率などはこちらに記載していますので、受験を考えられる方はぜひ確認してみてください。

最後までお読みいただきありがとうございます!