皆さんこんにちは!気象予報士のyoshi.です。

今でこそ、テレビやラジオ、SNSなどで今日の天気情報をみることができ、先の天気予想についても、簡単に知ることができていますよね。

そもそも天気予想ってどうやって行っているのかご存じでしょうか。また、昔の人は一体どうやって天気を予想していたのか気になりませんか。

ご存じの通り、今の天気予報は、様々なデータを蓄積して、コンピューターで計算をする予測がベースとなっています。

ただ、普段何気なく天気予報を見ていますが、当たらずとも、これが自分でもできるようになれたらと思ったことはないでしょうか。

今回の記事では天気予報の歴史を探り、気象予報士試験でも出題される天気予報の考え方や今後生活していく中で、役に立つことなど先人の技についても紹介していきます。

現在の天気予報について

日本での天気予報の始まり

昔の人の天気予報を知る前に、現在の天気予報の始まりについてまずご紹介します。

日本で天気予報が始まったのは1884年6月1日で、初めて発表された天気予報は「全国一般風ノ向キハ定リナシ天気ハ変リ易シ但シ雨天勝チ」という一文のみだったそうです。

意味としては「全国的に風向は一定でなく、天気は変わりやすく雨が降る傾向が強い。」です。

なんと、これが1日3回、交番に張り出されて、それを皆で見に行っていたそう。

しかし、なんともざっくりした、天気予報だと思いませんか。

戦前から戦後までは、観測したデータを電報であつめて作成した天気図をもとに天気予想を発表していました。

海上からの情報や、もちろん気象レーダや気象衛星などもない時代で、全国22か所の観測所からの気象電信だけが頼りになっていたそうです。

気象電信から得られる情報は気圧、風、気温、雨量、天気の5項目で湿度はなく、限られた情報でしたので発表される予報もざっくりしていて、お世辞にも精度がよいとは言えないものだったんですね。

数値予報

現在の気象予報の考え方の元である数値予報を発案した人は1910年代に気象研究を行っていたイギリスの気象学者ルイス・フライ・リチャードソンという人です。

リチャードソンは気象学に興味を持ち、微分方程式を用いて風向・風速・気温・湿度などのデータをもとに数値的に解く数値予報の原理を思いつきました。

彼は水平方向に200km、鉛直方向に5層の格子点を設定し、この原理を用いて6時間後の天気の予測を2カ月かけて人力で行ったんですね。

ただ、計算の処理に問題があり、結局失敗。

その後、気象衛星ひまわりやアメダスなど観測装置の発達や、スーパーコンピュータなどで短時間での計算が可能になり、今の天気予報が行われることになります。

でも、このリチャードソンの数値予報の考え方が現在の計算機に組み込まれ未来の予想を行っていると考えると、すごいですよね。

昔の人の天気予報

さて、時代をさかのぼって、天気予報という言葉も使われてない時代、その時代に生きる人はどのように天気を予想していたのでしょうか。

観天望気ってご存じでしょうか。

そう、気象衛星もアメダスもない時代の昔の人は、雲や風の色や空の色などを目で観察して天気を予測していました。

あたらないことも多かったようですが、昔の人は自身の経験から色々な自然現象を蓄積して活用していたんですね。

今でも使われる考え方や聞いたことあるものや、中には天気予測としてそこそこ信憑性のあるものまであります。

実際に使える様々な天気のことわざがありますので、楽しみながら見ていくことにしましょう。

ツバメが低く飛ぶと雨

「ツバメが低く飛ぶと雨」についてです。

ツバメの餌になる虫は湿度が上昇すると、羽が重くなって高く飛べなくなります。

低気圧などが近づいてくると、湿度も上がるため、虫が低く飛ぶようになるんですね。

そのため、その虫を捕まえてたべるツバメも低く飛ぶため「ツバメが低く飛ぶと雨」になります。

茶碗のご飯粒がきれいに取れると雨

「茶碗のごはん粒がきれいに取れると雨」です。

これも湿度に関係していますが、茶碗のご飯粒がきれいにとれるのはかなり湿度が高いときになります。

乾燥していると、ごはんがこびりついてなかなか取れませんよね。

お茶漬けで茶碗がきれいになっているのもこの原理を利用しています。

猫が顔を洗うと雨

「猫が顔を洗うと雨」です。

ねこが顔についているひげは敏感で、湿度の変化を感じ取ることができます。

雨が近づくと湿度が高くなり、ひげに水滴がつき重くなり、はりを戻すために猫が顔を洗うようになるんですね。

星がしきりに瞬くと強風が吹く

「星がしきりに瞬くと強風が吹く」です。

星の瞬きは、上空の空気の密度の濃い、薄いによる屈折のずれから光の強さや色がかわることによっておこります。

しきりに瞬くというのは大気中の空気の流れが乱れていることをあらわしています。

この乱れが日中、日射が強くなると対流が盛んになり強風がおりてくるので、地上でも強風が吹くというわけです。

星が瞬くと雨

「星が瞬くと雨」です。

先ほどと似ていますが、星の光が瞬くのは大気の密度によるもので、寒冷な空気と暖湿な空気によっても作られます。

大気の不連続面があるとその面がプリズムの役割をして光の集まった部分と光が広がった部分を交互に作り光がいろいろな方向に曲げられるのでちらちらと見えます。

この乱れは、低気圧や気圧の谷がくる直前に起こることが多いので、雨の兆しになります。

遠くの山が近くに見えると雨がちかい

「遠くの山が近くに見えると雨がちかい」です。

大気中の水蒸気がすくなく空気が透き通って見えるのは高気圧に広く覆われてよく晴れているときです。

そのとき遠くの山は鮮明に見えますので近くにみえると言い換えているものです。

高気圧はいずれ天気のくだりざかにはいりますので、雨がちかづいているという意味でつかわれています。

ちなみに秋晴れなどで空が低く感じるのもこの原理と同じです。

朝焼けは晴れ、夕焼けは雨

「朝焼けは晴れ、夕焼けは雨」です。

天気は偏西風の影響で、西から東に変わります。

朝晴れていれば、東の空が高気圧に覆われているということになりますね。そしてそれがだんだん東に移動すると低気圧がきて雨になります。

夕焼けはその反対で、西の空が高気圧に覆われているので東に移動すると翌朝は晴れになる可能性がたかいというわけです。

朝にじは雨、夕虹は晴れ

「朝にじは雨、夕虹は雨」です。

朝に虹が現れるときは、まだ雨が降り続く可能性があること、夕方に虹が現れるときは雨がやんで晴れる可能性があることを意味します。

日本では、西から東に向かって気圧の谷が通過することが多く朝に虹が現れるときは太陽が西に位置しているため、西に雨雲が残っている可能性があるためです。

月が赤く見えると雨

「月が赤く見えると雨」です。

これは夕焼けと同じで色によって波長の異なる光の性質や反射によるものです。

空気中の水蒸気が沢山あれば波長の短い青色の光は散乱し、波長の長い赤いひかりは水蒸気を通過し地上付近に到達します。

月が赤っぽくみえるのは空気中の水蒸気が多い時で、低気圧や台風が近づいていることを意味しています。

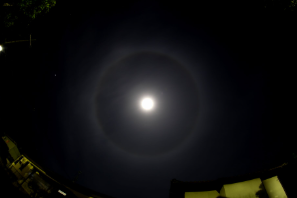

月にかさがかかると雨

「月にかさがかかると雨」です。

月に傘がかかるというのは、付近にベール状の雲である巻層雲がかかることを言います。

巻層雲は、かなりたかい(約7000m)ところにできる雲で、低気圧中心から離れた、低気圧の温暖前線のかなり上空にできる雲になります。

天気は西から、東に移動しますので、この傘が見えたのちに、低気圧本体の雨雲がちかづくことがあることから月にかさがかかると雨と言われています。

ちなみにこのことわざがあたる確率は70%前後といわれていて、これを見かけると傘をもっておいたほうがよいかもしれません。

飛行機雲が消えないと雨

「飛行機雲が消えないと雨」です。

飛行機雲というのは氷のつぶででてきています。

上空の空気が乾燥していると、この氷のつぶはすぐ消えてしまうのですが、湿った空気が流れ込んでくることによって消えにくくなります。

これは低気圧が近づいてきていることを示唆していて、天気が崩れる前兆であることに由来しています。

丑寅の風が吹くと雪

「丑寅の風が吹くと雪」です。

丑寅の風というのは北東の風のことを指します。

北東の風は特に冬型の気圧配置である西高東低のときに卓越します。

大陸からの空気が日本列島に向かって吹くと、その空気よりも温度の高い日本海の水蒸気を蓄えて雪雲になります。

それが脊梁山脈とぶつかると、さらに上昇し日本海地域に大量の雪を降らせるのです。

まとめ

数値予報の始まりや観天望気について紹介してきました。

特に観天望気については今回紹介した事例以外にも今も使われることわざがたくさんあります。

現代の気象予想方法とは異なりますが、自分の目で空をみて天気を予想するのも面白いですよね。

皆さんも気分転換に朝と夕方、空をみてみてはいかがでしょうか。

自分で天気予想をすることができるようになるかもしれませんね!?

気象予報士試験ってどんな試験?試験内容や合格基準についても解説!

最後までお読みいただきありがとうございます!