【5分で読める!】千里の道も一歩から。天気や気象がより面白くなる厳選本8選のご紹介!

問1 全天日射や直達日射

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

全天日射量は太陽から地上に届くエネルギーのうち、太陽から直接届く直達日射量と、大気中で散乱されて地上に届く散乱日射量の合計です。

単位面積当たりのエネルギー量で表されますが、問題文では直達日射量のことを説明しているので間違いになります。

答えは×です。

(b)

直達日射量は太陽から直接地上に到達する日射を垂直な面で受けた単位面積当たりのエネルギー量を表しますので、日の出前や日の入り後の薄明りにおいて観測されることはありません。

答えは×です。

(c)

大気汚濁係数とは太陽から直達日射が地上に到達するまでにエアロゾルや水蒸気・オゾンなどを含む地球大気によりどの程度減衰されるかを表す指標です。観測した直達日射量を用いて算出しています。

答えは〇です。

よって解答は④です!

問2 ウィンドプロファイラ観測

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

ウィンドプロファイラは上空に向けて発射した電波が大気または降水粒子によって散乱され、戻ってきたときの電波の周波数偏移を利用して上空の風向風速を観測しています。

電波の強度情報を利用しているわけではありません。

答えは×です。

(b)

雨が降っている場合は、測定された鉛直方向の速度は雨粒の落下速度をとらえたものになります。

答えは〇です。

(c)

空気中の水蒸気や降水粒子が多い場合は散乱され、戻ってくる電波が多く高い高度まで観測することができます。乾燥している場合では戻ってくる電波が弱くなり、逆に低い高度までしか観測ができません。

答えは×です。

(d)

数値予報の初期値作成にはウィンドプロファイラの観測データやラジオゾンデのデータなどが使用されています。

また大気現象の監視や立体構造の把握にも役立てられているのが特徴です。

答えは〇です。

よって解答は④です!

問3 気象観測機器

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

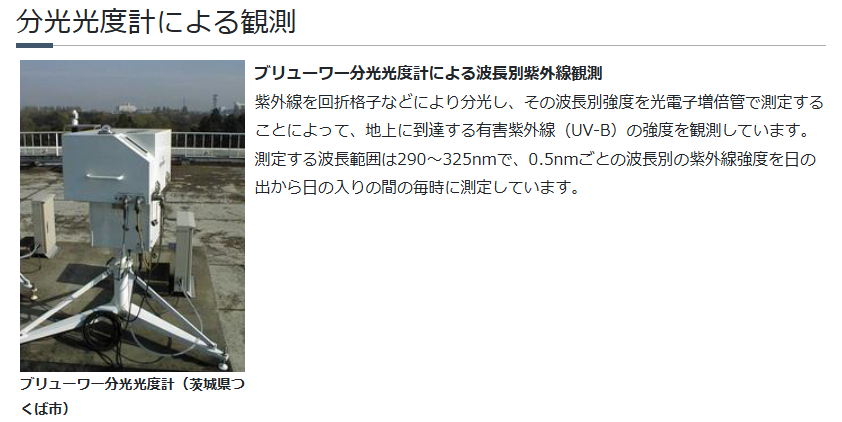

ブリュワー分光光度計は上空のオゾン量に吸収されやすい紫外線と吸収されにくい紫外線の強度比を地上計測することによりオゾン量を観測することができます。

答えはアです。

気象庁HP

(b)

ドップラーレーダーは電波を発射して、雨粒や雪片によって散乱され戻ってくるまでの時間から距離を測定したり、戻ってきた電波の強さから雨や雪の降水の強さを観測しています。

また発射した電波の周波数と降水粒子によって反射し戻ってきた周波数との差を測定することにより、降水域の風の分布も観測することができます。

答えはウです。

気象庁HP

(c)

ドップラーライダーはレーザー光を大気中に発射しエアロゾルの動きをとらえた散乱光を探知します。

降水粒子よりも小さいエアロゾルの動きをとらえることによって降水がないときでも上空の風の動きを観測することができます。

答えはエです。

気象業務支援センター

よって解答は①です!

問4 全球モデルやメソモデル

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

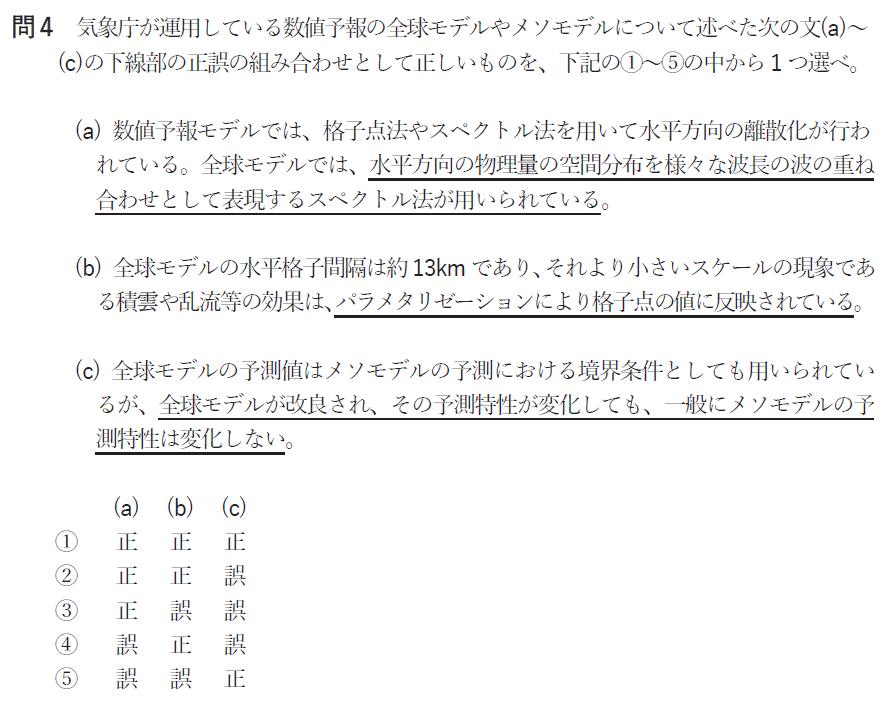

水平方向の離散化(ある連続した値を不連続な値に分割すること)の手法として格子点法とスペクトル法があります。

全球モデルでは地球全体の状態を表現する必要があり、格子点法では両極において格子点が集中し取り扱いが困難になりますのでスペクトル法が用いられています。

答えは〇です。

気象庁HP

(b)

全球モデルでの水平格子点間隔は13kmですが、それより小さい領域での擾乱は適切に表現することができないため、パラメタリゼーションという手法を使用し積雲や乱流の効果を反映しています。

考え方はメソモデルや局地モデルでも同様です。

答えは〇です。

(c)

メソモデルは水平格子点間隔が5kmであり、日本周辺での擾乱の予報に適しています。

客観解析を行うためにはメソモデルでの境界より大きな全球モデルの情報が必要になってきます。

全球モデルが改良され予測特性が変化するとメソモデルにも影響を与えることになりますので問題文は間違いとなります。

答えは×です。

よって解答は②です!

問5 アンサンブル予報

気象業務支援センター

ポイント解説

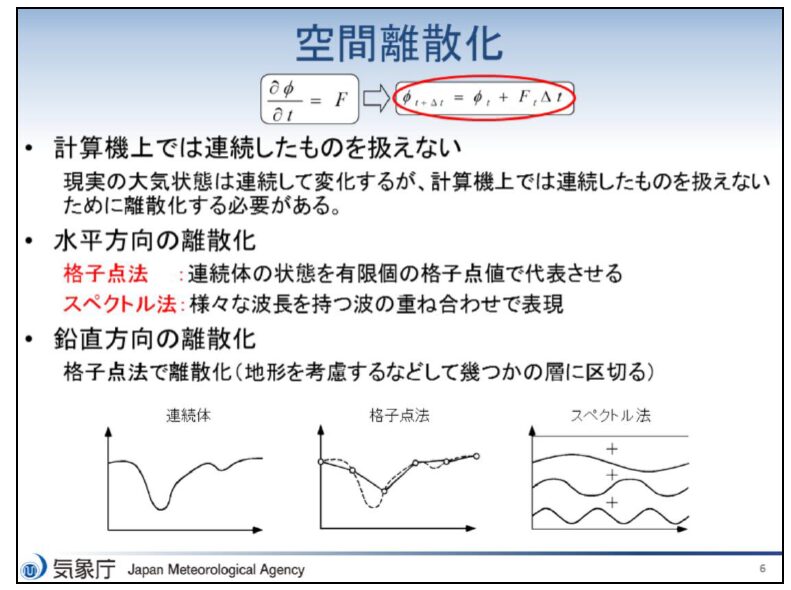

(a)

局地的な降水などアンサンブル平均は実際に現れる気象要素の極値を表現されるとは限らないため個々のメンバーの値に留意は必要です。

答えは〇です。

(b)

数値予報モデルによって計算した個々の予報値はメンバーと呼ばれていますが、これらのメンバーの初期値は系統誤差を含んだ数値予報モデルで計算されていますので、平均しても系統誤差は残ったままとなります。

答えは〇です。

(c)

局地的で不確実性の高い現象でも、アンサンブル予報で発生する可能性の高い領域や時間帯を確率的にとらえることができます。

答えは〇です。

(d)

アンサンブル予報における各メンバーの予報のばらつきはスプレッドと呼ばれています。

このスプレッドが大きい場合には初期値のわずかな違いで予報のばらつきが大きくなってしまいますので予報の信頼度が低いと判断されます。

答えは×です。

よって解答は④です!

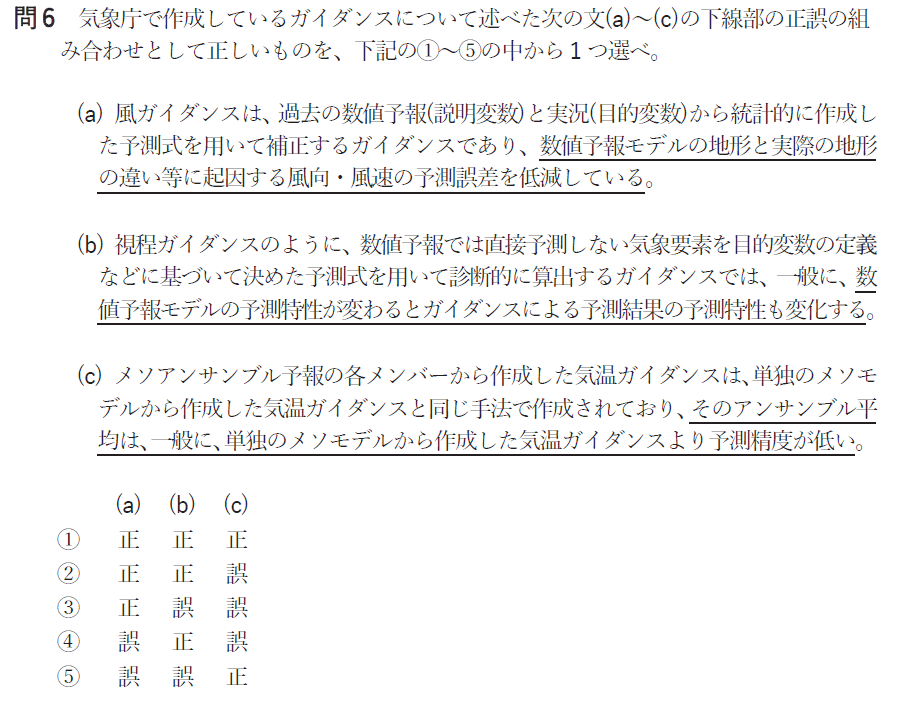

問6 ガイダンス

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

風ガイダンスでは数値予報モデル地形と実際の地形の違いに起因する系統誤差を補正し、実際の地形に近づけることで風向・風速の予測誤差を低減しています。

答えは〇です。

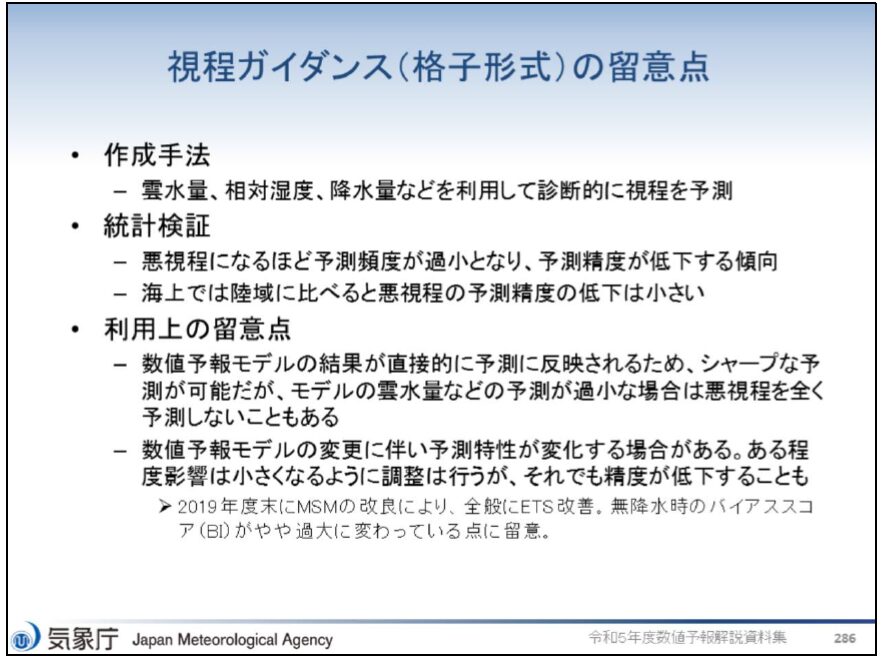

(b)

視程ガイダンスでは数値予報モデルの結果が直接的に予測に反映されるため、モデルの雲水量などの予測結果が過少な場合には、悪視程を全く予測しないこともあります。

数値予報モデルの結果が直接的に効くことから予測特性が変化すると、ガイダンスによる予測結果の予測特性も変化することになります。

答えは〇です。

気象庁HP

(c)

アンサンブル平均について気温ガイダンスは摂動を与えていない単独のメンバーよりも精度がよいことが特徴としてあります。

答えは×です。

よって解答は②です!

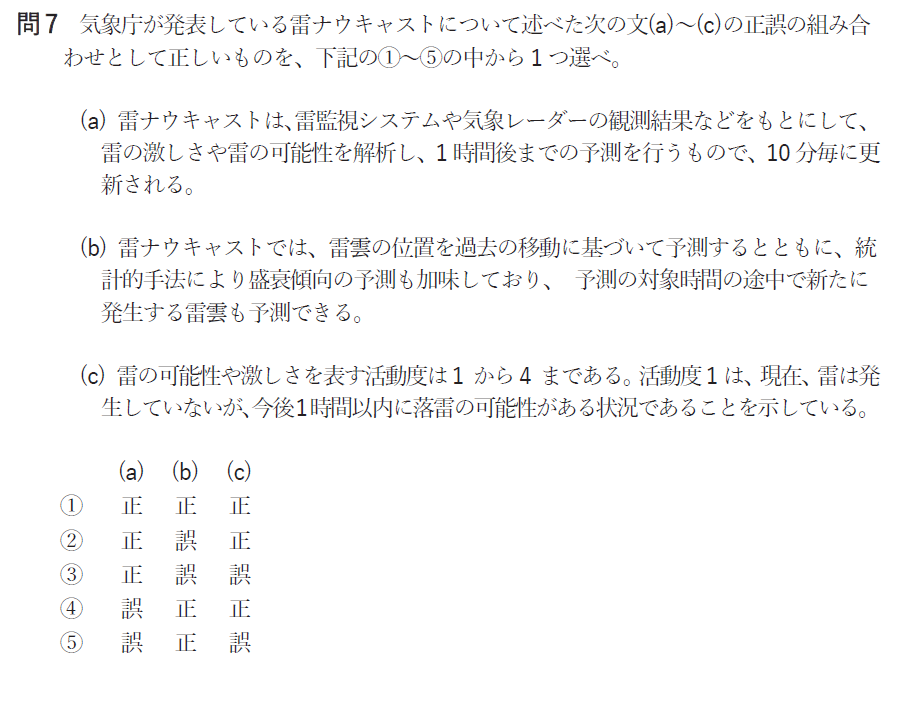

問7 雷ナウキャスト

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

雷ナウキャストは雷の激しさや雷の可能性を1km格子単位で解析し、その1時間後までの予測を行うもので10分毎に更新して提供しています。

答えは〇です。

(b)

雷ナウキャストでは解析をもとに雷雲の盛衰傾向の傾向も予測することができますが、予測の対象時間で新たに発生する雷雲は予測することができません。

答えは×です。

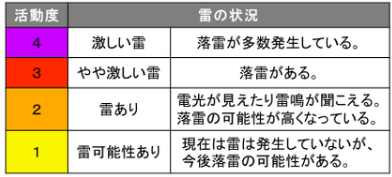

(c)

雷の発生や激しさを表す活動度は1~4迄あります。活動度1は現在は雷が発生していませんが、今後落雷があることを表しています。

答えは〇です。

気象庁HP

よって解答は②です!

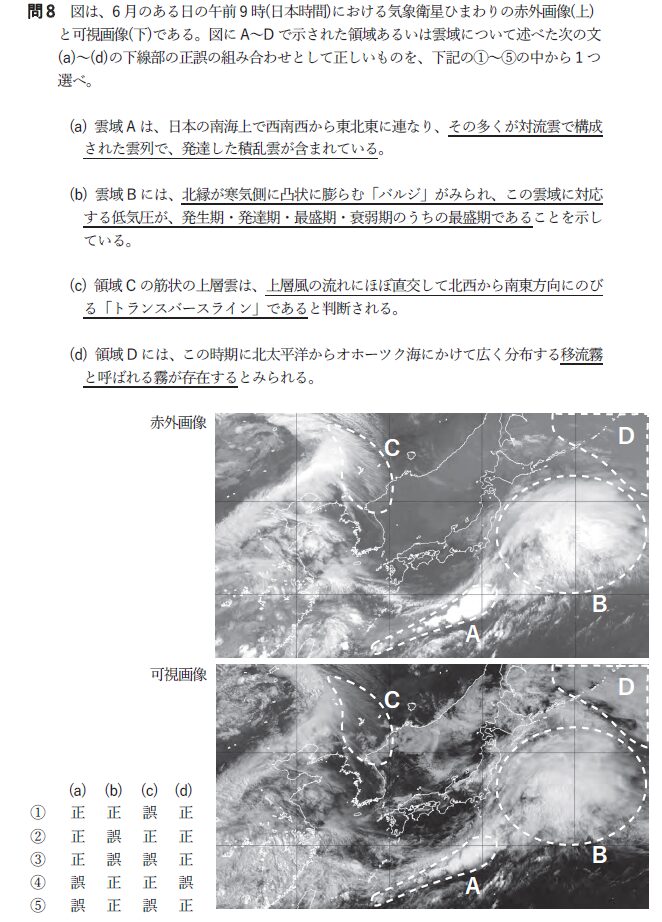

問8 気象衛星画像

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

雲域Aは可視、赤外画像とも明白色で団塊状となっていることから、雲長高度の高い対流雲、発達した積乱雲を含む雲列であることがわかります。

答えは〇です。

(b)

雲域Bを見ると北縁が寒気側に凸の形状をもつバルジを確認することができます。

これは温帯低気圧が発達していく過程の中でできる雲域であり、暖湿な空気が温暖前線上を滑昇しながら低気圧の北東側に雲を作ることにより発生します。

答えは×です。

(c)

赤外画像で明るく筋状の雲であり可視画像でやや暗く映っていることから薄い上層雲であることがわかります。

また上層の風に平行に流れていることからシーラスストリークと判断することができます。

答えは×です。

(d)

雲域Dでは赤外画像で暗く、可視画像で明るく滑らかにうつっているため下層の層雲か霧であることがわかります。

移流霧は暖かい空気が冷たい海水に冷やされてできたものなので6月の時期も考慮すると問題文は正しいといえます。

答えは〇です。

よって解答は③です!

問9 温帯低気圧

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

温帯低気圧は温度差のある空気がぶつかることで有効位置エネルギーが一部運動エネルギーに変換され発達していきます。

【5分で読める!】温帯低気圧とは何か?仕組み・前線・天気の変化を図解でわかりやすく解説!

問題文にある水蒸気の凝結による潜熱で発達していく擾乱は台風が一般的ですね。

答えは×です。

(b)

温帯低気圧の前面では暖かい空気が上昇し、後面では冷たい空気が潜り込み温帯低気圧の運動エネルギー増加に寄与しています。

答えは〇です。

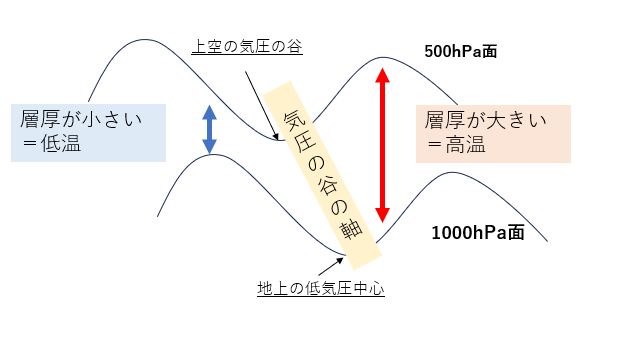

(c)

発達中の温帯低気圧では気圧の谷の軸が西に傾いています。この状態を表現すると図のようになり高度差は前面の方が大きくなります。

答えは〇です。

(d)

温暖前線は寒冷前線に比べ傾きが小さく、暖湿空気もゆっくり上昇していくため、層状の雲が形成されやすくなります。

温暖前線では乱層雲などの雲から弱い雨が継続してふる地雨性の降水となることが多いのが特徴です。

答えは〇です。

よって解答は③です!

問10 台風の特徴

気象業務支援センター

ポイント解説

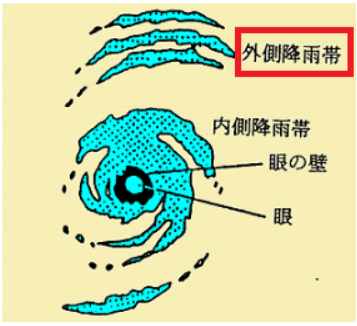

(a)

台風が発達するためには鉛直シアー、つまり下層と上層での水平ベクトルの差が小さいことが必要になります。

鉛直シアーが大きくなると、台風の対象性が崩れ衰弱することにつながります。

答えは×です。

(b)

台風の外側およそ200~600kmに現れるアウターバンドでは断続的に激しい雨が降ったり竜巻が発生することもあります。

吹き付ける風も強まっていることから地形性降水も強まります。

答えは〇です。

気象庁HP

(c)

熱帯低気圧は最大風速が17.2m/s未満の低気圧のことですが、台風になる前の熱帯低気圧では構造が不明瞭なことが多く、不確実性が大きいため予報円は大きく設定されます。

答えは〇です。

(d)

台風が温帯低気圧となる際には対象性が崩れるため、強風域の範囲が広がり中心から離れた場所で風が強まることがあります。

答えは〇です。

よって解答は①です!

【5分で読める!】台風とは何か?仕組み・発生メカニズムを図解でわかりやすく解説!

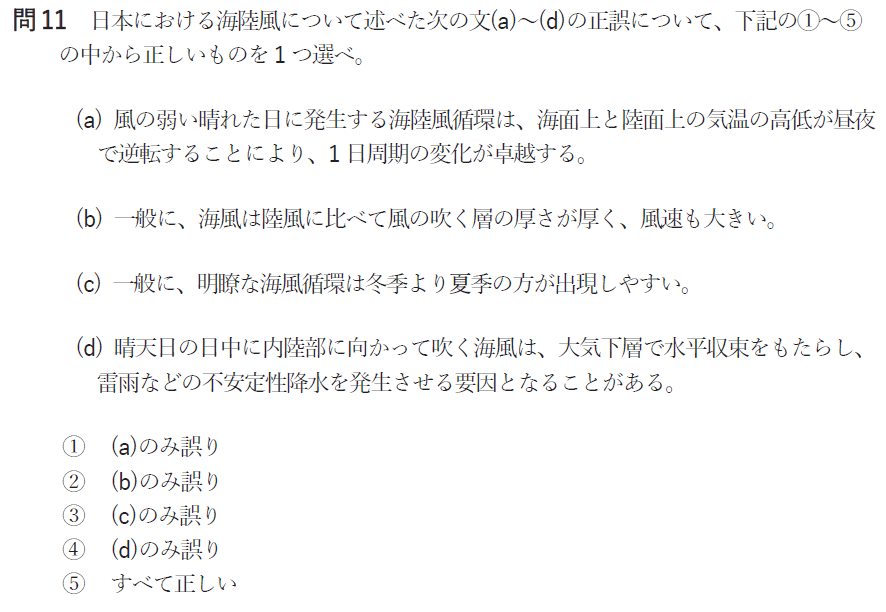

問11 海陸風

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

海陸風は1日を周期として海風と陸風が交代する現象のことを言います。太陽の熱により温まりやすい大陸と温まりにくい海との温度差によって生まれます。

答えは〇です。

(b)

日中に吹く海風は夜間に吹く陸風に比べて海と陸の温度差が大きく気圧の差も大きくなることから風速は大きくなります。

また夜間で吹く陸風は放射冷却などで陸上の空気が冷やされるため層の厚さも小さくなります。

答えは〇です。

(c)

海風循環は夏季の方が冬季にくらべ日射が強く海陸での温度勾配が付きやすくなりますので明瞭になります。

答えは〇です。

(d)

大気下層で冷たい海面から大陸に向かって吹く海風は陸上に差し掛かると、暖かい陸上の空気との境界で海風前線を形成することがあります。

この海風前線は雷雨などの不安定性降水を発生させることにつながります。

答えは〇です。

よって解答は⑤です!

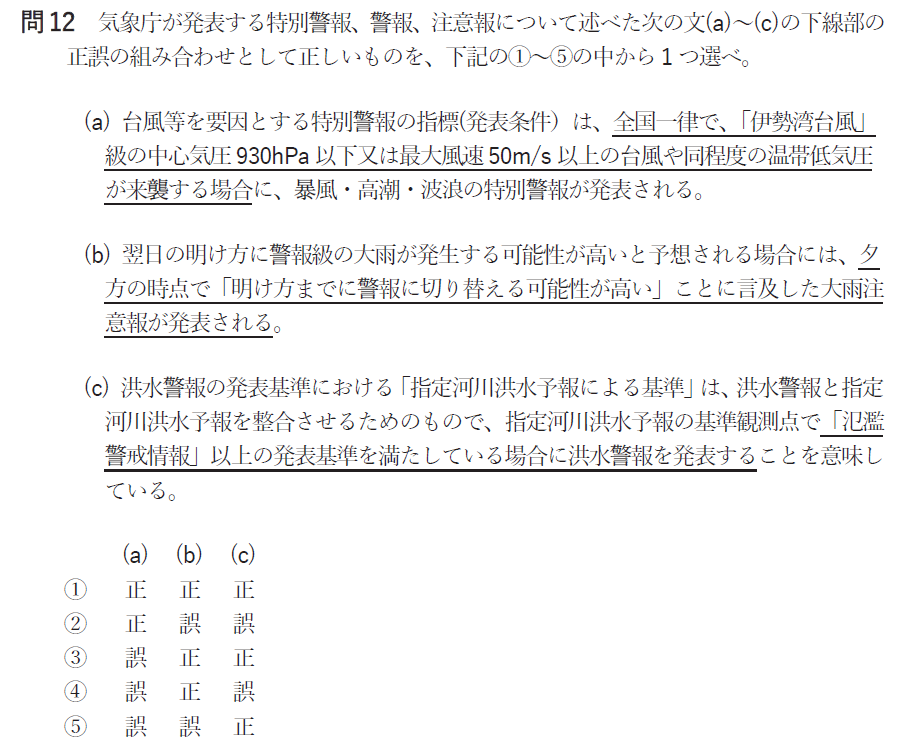

問12 特別警報、警報、注意報

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

例えば暴風特別警報は数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想される場合に発表されます。

具体的には伊勢湾台風などが基準になるのですが、沖縄など地域によって発表基準が変わります。

全国一律というわけではありませんので問題文は間違いとなります。

答えは×です。

(b)

警報級の現象はひとたび発生すると命に危険が及ぶ恐れがあります。

警報級の現象が概ね6時間以上先に予想されているときには、警報の発表に先立って、警報に切り替える可能性が高い注意報を発表することにしています。

問題文にあるように明日、明け方に警報級の大雨の可能性が予想されている場合は、夕方の時点で「明け方までに警報に切り替える可能性が高い」ことに言及した大雨注意報を発表します。

答えは〇です。

(c)

指定河川予報による基準は4段階あり下から氾濫注意情報、氾濫警戒情報、氾濫危険情報、氾濫発生情報となります。

このうち氾濫注意情報は洪水注意報、氾濫警戒情報及び危険情報では洪水警報、氾濫発生情報では洪水警報が発表基準となりますので、氾濫警戒情報以上の発表基準を満たしている場合洪水警報が発表されることになります。

答えは〇です。

よって解答は③です!

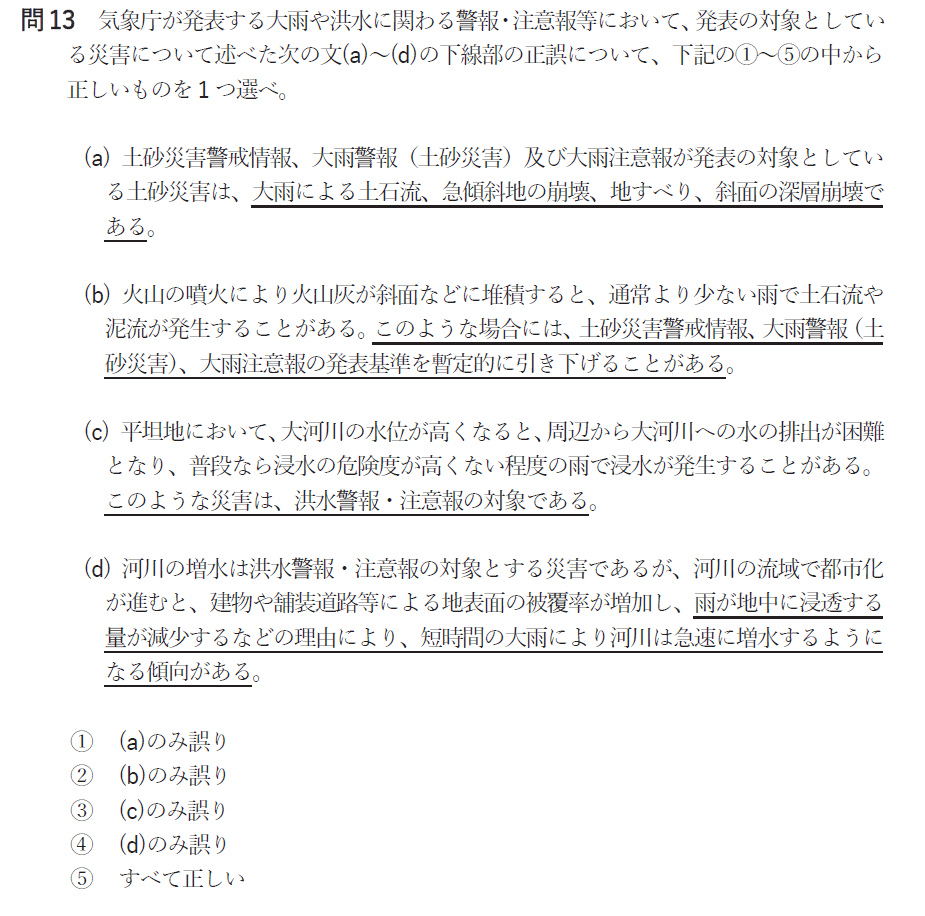

問13 大雨や洪水の警報・注意報

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

気象庁が対象としている大雨による土砂災害は土石流、急傾斜地の崩壊、地滑りで深層崩壊は対象としていません。

答えは×です。

(b)

火山灰は通常より少ない雨で土石流や泥流が発生することがあります。

問題文のとおり土砂災害警戒情報や大雨警報、大雨注意報などの発表基準を暫定的に引き下げて対応しています。

答えは〇です。

(c)

平地において大河川の水位が高くなると周辺から大河川への排出が困難となり、普段なら浸水の危険度が高くない程度の雨で浸水が発生することがあり、このような災害は警報、注意報の対象となります。

答えは〇です。

(d)

コンクリートなどで舗装された道路など、土に比べ水の浸透率がわるく、短時間の大雨により下線が急速に増水するようになる傾向があります。

答えは〇です。

よって解答は①です!

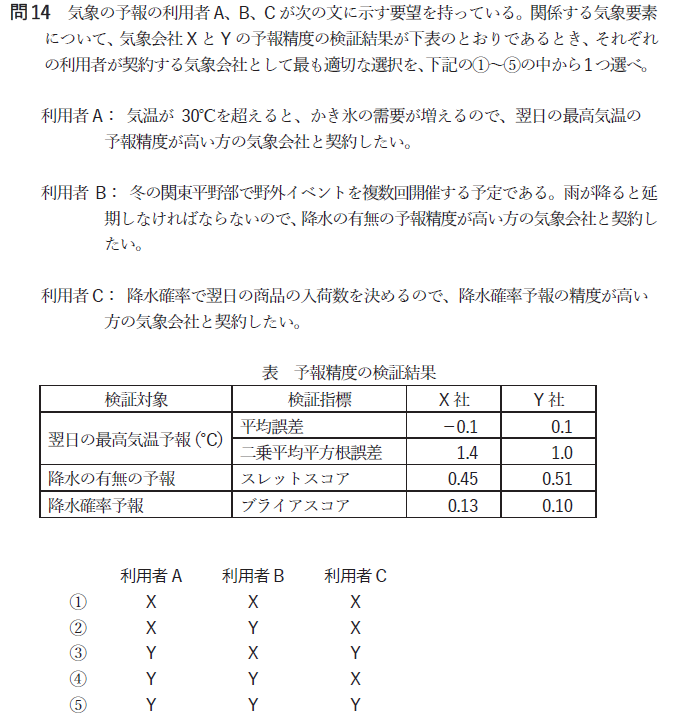

問14 予報精度

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

利用者Aは翌日の最高気温の予報精度が高い方の気象会社と契約したいと要望しています。

予報精度の高さを比較するためには二乗平均誤差で考えるのがよいです。

これは予想と実績との差が小さいと0に近づくという考え方で、XにくらべYは1.0と0に近いので精度がよいということになります。

答えはYです。

(b)

利用者Bは降水の有無の予報精度が高い気象会社と契約したいと要望しています。

スレットスコアは発生が少ない現象を評価するときに使用する指標で0~1で表現され値が大きいほど、精度がよいということになります。

答えはYです。

(c)

利用者Cは降水確率予報の精度が高い気象会社と契約したいと要望しています。

ブライヤスコアは事象が発生した場合を1、事象が発生しなかった場合を0として確率との差の二乗平均を計算することで求められる指標です。(例えば降水確率100%なら1-1=0なので二乗しても0なので精度がよい)

0~1で表現され値が小さいほど精度がよいということになります。

答えはYです。

よって解答は⑤です!

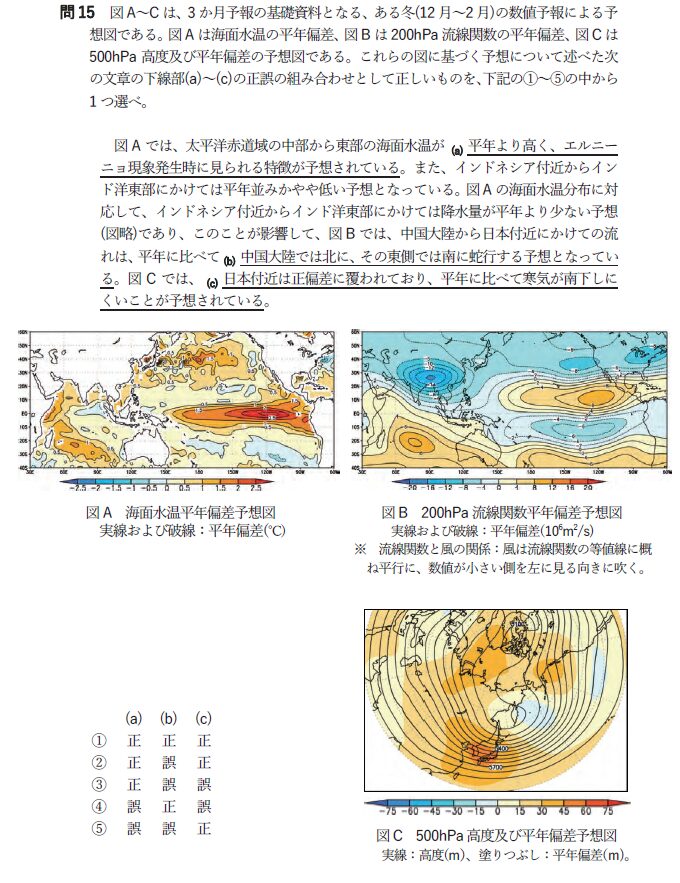

問15 3カ月予報

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

太平洋赤道域の中部から東部の中南米付近での海面水温が高い場合はエルニーニョ現象の発生時に見られる特徴です。

答えは〇です。

(b)

図Bでの風の流れをみると、中国大陸では南に蛇行しその東では北に蛇行していることが読み取れます。

青とオレンジの偏差が大きい境界付近を確認していくとわかりやすいかと思います。

答えは×です。

(c)

図Cを見ると日本付近全体は濃いオレンジ色で正偏差となっていて、寒気が南下しにくい状態であると読み取ることができますね。

答えは〇です。

よって解答は②です!

第61回気象予報士試験専門知識はこれで終わりです。

皆さん、お疲れさまでした!

最後までお読みいただきありがとうございます!