皆さんこんにちは!気象予報士のyoshi.です。

これから初めて気象予報士試験を受験しようと考えている方の中には、試験がどのように始まり、どのように終わっていくか気になるかたもおられると思います。

自分の周りに気象予報士試験を受けたことがある方や、すでに合格している方がいれば教えてもらうこともできますが、あまり見かけることもないのではないでしょうか。

なぜなら気象予報士は全国に12,000人しかおらず、日本で1万人に1人しかいないので、合格している人に遭遇することはもちろんのこと、勉強している方を含めても普段会うことはなかなかないと考えます。

今回初回受験に不安に思われている方のため、気象予報士試験開始から終了までの一連の行動についてご紹介していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

初回受験でのおすすめ行動

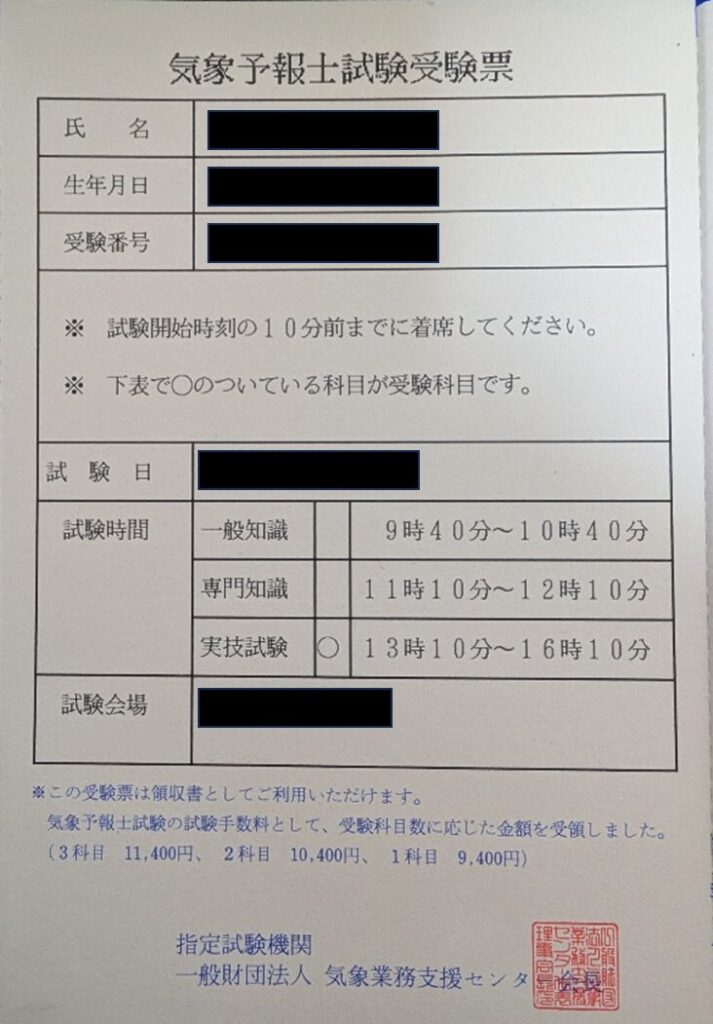

気象業務支援センターのサイトから気象予報士試験の手続きの情報を入手し、期日までに処理が完了すると受験票が受験日から2週間前には送付されてくるはずです。

受験票には実際に試験を受ける科目に〇が記載されており、初回受験の方で実技まで受験される方あれば一般、専門、実技全てに〇がついているはずです。

まず自分が何の科目を受験するのか、その試験時間はいつかをしっかり確認しておくようにしましょう。

また受験票には会場の地図も記載されています。

自宅からどれくらいの時間で到着するか逆算して出発する時刻を考えておくとも大切です。

始めていく場所では、会場がわかりにくい位置にあることも予想されます。

試験開始の10分前に着席しておくよう記載されていますが、1時間前に行っても会場は空いていて着席することは可能ですので、余裕をもって行動するようにしましょう。

そして、試験会場に到着すると、実際に試験を受ける教室まで受験票を確認し移動します。

大都市の試験会場では個々の教室も広く、エレベーターを使って対象の教室まで移動することになるはずです。

受験票の受験番号をよく確認して、目的の場所まで移動するようにしましょう。

ちなみに、初回受験の方の受験番号は二桁目が0、学科試験1つ合格している方の受験番号は二桁目が1or2、実技試験のみの方の受験番号は二桁目が3です。

まわりにどんな受験者がおられるかはこの番号を見ながら判断をすることもできます。

ぜひご自分で会場にいる方の雰囲気を味わってみてくださいね。

一般知識試験まで

一般試験は9時40分から始まります。

10分前にはトイレを済ませて着席しておくようにしましょう。

また、事前にトイレの位置を確認しておくことは大切です。

休憩中はとくに混みますので、タイミングを見計らって済ませておくことも考えておかなければいけません。

会場に早く到着していた場合は、持参した参考書や問題集などを見返えす時間にあててもよいでしょう。

周りを見渡すと、老若男女多くの方が参考書を開いて勉強されているはずです。

初めてであればその空気に飲まれてしまうこともありますが、逆にその雰囲気を楽しむことができるようになれば緊張もほどけるのではないでしょうか。

一般試験は9時40分から10時40分までの60分間です。

問題をよく読んで、初歩的なミスをなくしながらマーキングしていくようにしましょうね。

【5分で読める!】気象予報士学科試験での大事な1点の積み上げ方についてご紹介!

専門知識試験まで

一般知識が終わると次は専門知識の試験です。

開始時間は11時10分で、一般試験が終わった30分後です。

この間ではトイレにいったり、少し休憩すると試験がすぐ始まりますので、専門知識の勉強時間が確保できないと考えておいたほうがよいです。

何か確認するのであれば、少しの時間で全体を見返せるような資料を準備しておくのもおすすめです。

試験は一般知識と同様60分間で、11時10分から12時10分までとなります。

一般知識でうまくいかなかった方でも専門知識の方だけでも合格できれば次の試験に有利になりますので、気持ちを切り替えて試験に臨むようにしてみてください。

どちらも合格できなければ、残念ながら次の試験でもまた振り出しに戻ってしまうことになります。

自分の勉強してきたことを全てだせれるよう、落ち着いて問題を解いていくようにしましょう。

実技試験まで

専門知識が終わると午前中の部は終了です。

ここから1時間の休憩をはさんで、実技試験が始まります。

開始は13時10分からです。

この休憩中に、持参した昼食をとったり、実技試験に向けての勉強をしたりして時間を有効に使うようにしてみてください。

初回受験の方の多くは、専門知識が終了すると帰られる方もおられます。

実技試験の勉強しておらず、学科試験のみを受けに来た方や、気象予報士試験がどんな試験なのか記念に受験しに来た方などがそうです。

実技を受けても学科が受かっていなければ採点すらされませんので、学科のできが悪ければ、実技をうける意味ないと判断されて帰宅される方もおられるでしょう。

ただ、初回受験の方に私がお伝えしたいのは、たとえ学科の試験が悪くても、実技試験は経験しておいてほしいということです。

実技試験は75分の問題が2回行われます。

間に30分の休憩をはさみますが、2つ合わせて、13時10分から16時10分と3時間の長丁場の試験です。

ぜひ初回受験の方はこの実技試験の雰囲気を味わっておいていただきたいと考えます。

問題をもって帰ることができることはもちろん、次の試験で実際に体験しているのとそうでないのとで実技試験問題への取り組み方がかわってくるためです。

わからなくても試験の雰囲気を味わうだけでも意味はあります。

ぜひ体験してみることをおすすめします。

【5分で読める!】気象予報士試験での問題は破る?気象予報士がわかりやすく解説!

まとめ

実技試験が終わると、気象予報士試験は終了になります。

会場を出ると、解答速報のチラシや気象予報士を募集している会社などのパンフレットを配っている方に遭遇することでしょう。

ぜひ受け取って確認してみてもらえればと思います。

普段一人で勉強している方でも、会場に行くと沢山の受験生と一緒になりますので、同じ夢に向かって勉強をしていた人がこんなにもいるのかとびっくりされる方も多いはずです。

私もその光景をみて次の試験に向けての勉強の意欲を保っていたところもあります。

皆さんも最後まであきらめず、合格に向け歩を進めてみてくださいね。

気象予報士試験の持参物!試験会場にもっていくものは何がベストなのか?

最後までお読みいただきありがとうございます!