皆さんこんにちは!気象予報士のyoshi.です。

気象予報士は現在日本に約12,000人いますが、どの都道府県にどのくらいの登録者数がいるかご存じでしょうか。

また、気象予報士の登録者数となぜその地域に気象予報士が多いのか、少ないのかということについて、疑問におもったことはないでしょうか。

・・・・。

まあ、よっぽど興味がないとないですよね。あっても調べるの大変ですしね。

というわけで、調べる人もいないかと思い、独自目線で分析調査してみましたので、ご紹介させていただきます。

現状の把握

気象予報士の登録者数

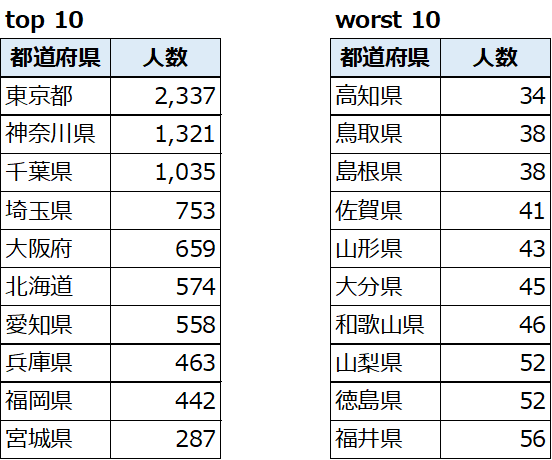

2024年3月29日現在での気象予報士登録者数は気象庁HPによると12,095人となっています。

また、都道府県別の登録者について、top10とworst10の都道府県は以下人数となっていました。

登録者数だけで見ると、東京都が多く、続いて神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府と続きます。

逆に登録者が少ないのは高知県、鳥取県、島根県、佐賀県、山形県となります。

人口あたりの気象予報士登録数

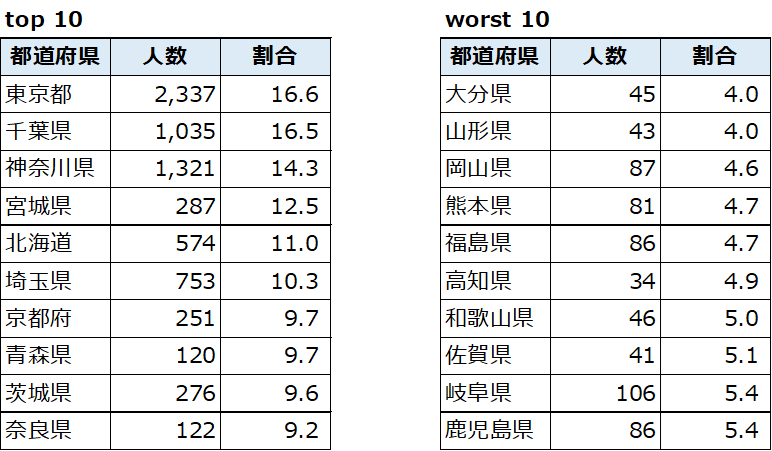

次に、それぞの県の人口に対しての気象予報士登録数についてみていきます。

表の割合は都道府県の人口10万人に対してどれだけの登録者数がいるかを示したものになります。

人口割合で見ると、東京都が最も多く、続いて千葉県、神奈川県、宮城県、北海道と続きます。

逆に人口に対しての気象予報士数が少ないのは大分県、山形県、岡山県、熊本県、福島県となっていますね。

これをみると、気象予報士が日本で10万人に10人以上より多い都道府県はたった6県しかなく、他の県は10人よりも少なくなっています。大分県に至っては10万人に4人しかいません。

たまに気象予報士は多すぎという意見もありますが、こうしてみると、とっても人数が少ないことがわかりませんか。

さて、次項では都道府県ごとの気象予報士数のばらつきの要因を探っていきます。

単純な都道府県別の登録者数よりは人口あたりの登録数で比較した方が、分析はしやすいのでこちらの情報をベースに考えていきますね。

要因の分析

10万人あたりの気象予報士の登録者数を使用して、なぜ東京都や、千葉県、神奈川県などで気象予報士が多いのかを分析していきます。

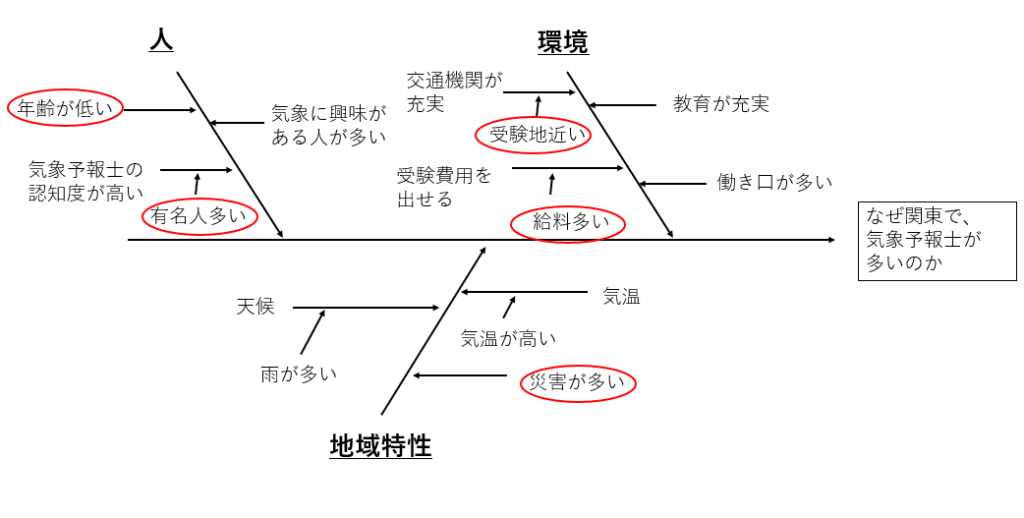

特性要因図

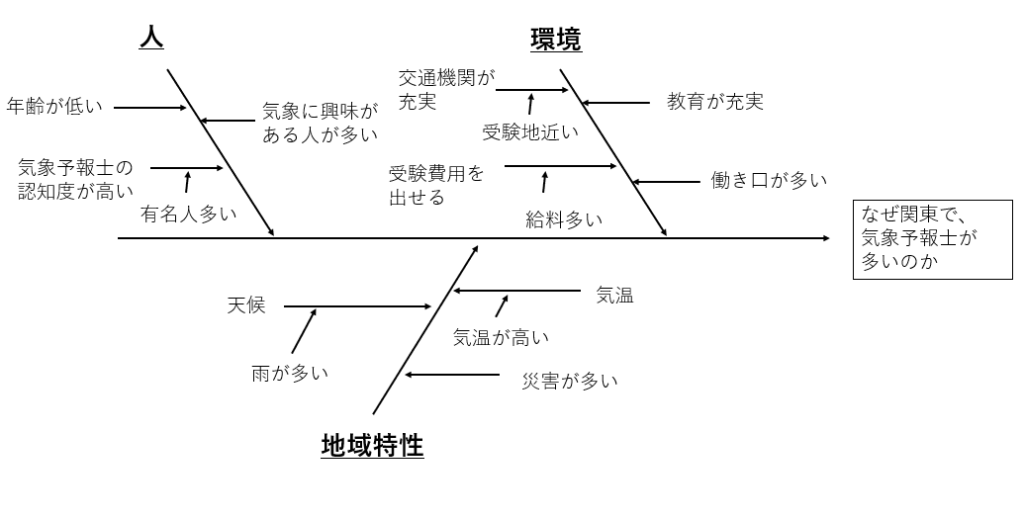

今回、要因分析に用いる手法としては、特性要因図を使用してみましょう。

特性要因図はQC手法の1つで、広く要因を見つけ出すのに便利な手法です。

特に品質原因などを調査したりするのに有効で、製造業などでも何か問題が起これば深堀し原因を特定していくためにも活用されています。

通常は、主要因として4Mと呼ばれる(人:man、材料:material、方法:method、機械:machine)観点から細かな要因を洗い出していくのですが、今回は関係ないものもあるので、人、環境、地域特性の観点で考えていきます。

はい、ここまではよいでしょうか。

それでは特性要因図を実際につくってみましょう。

気象予報士の登録者数は東京都、千葉県、神奈川県が多かったので、「なぜ関東での気象予報士数が多いか」という点に着目し要因分析をしています。

どうでしょうか。

他にも色々と関連する要因はあるのかと思いますが、概ね、こんな感じになってくるのではないでしょうか。

次に、洗い出した要因の重みづけをおこなっていきます。

通常は色々な人の意見も踏まえ、影響度が高そうなものを抽出していくのですが、今回は私だけなので、個人的に興味のあるものを含め、考えていきます。

今回調査しようと思うものに赤丸をいれてみたのがこちらになります。

ちなみに、矢印の階層が深いほど、要因が具体的になっているので根本原因にたどりつきやすいです。

時間の関係上、調査する要因をしぼる場合もありますが、根本原因を早く特定するためには最初の特定要因図の作りこみが一番大事になってきます。

皆さんも自分ならこんな特性要因図にするといった具合で一緒に考えてみてくださいね。

さあ、ここまでで下準備は終了です。

皆さんは赤丸の要因の中で、関東で気象予報士が多くなる理由はどれだと思いますでしょうか。

それとも、全くこれらは関係ないのでしょうか。

次項で分析していくことにしましょう。

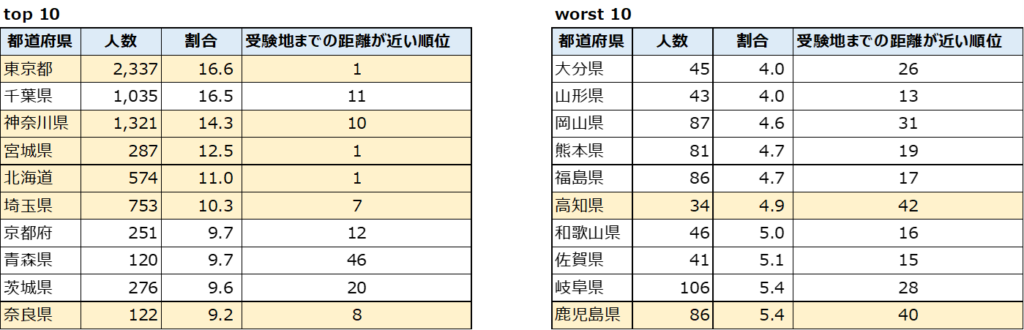

要因① 受験地が近い

お住まいの都道府県から受験地が近ければ、受験もしやすいので、受験者数も増え結果的に、登録者数も増えると考えました。

これを調査するためには、自分が住んでいるところから受験地までの距離を調べる必要がありますね。

その調査結果がこちらです。

既に受験地の都道府県に住んでるよ。という場合は距離0kmとして、最短の受験地までの距離を調べて順位づけしました。

ちなみに、距離0kmは順位としては1位です。

また例えば、広島県であれば、大阪より福岡の方が近いため、福岡の受験地までの距離285kmを最短距離として算出しています。

もし受験地までの距離が同じであれば、都道府県の順位も同じとしています。すでに受験地に住んでいる場合も1位で同率ですが、鳥取、香川県なども大阪まで195kmと同じでしたので、33位の同率順位としています。

次に、気象予報士登録者数のtop10とworst10に対して、調査した順位を並べて相関をみていきます。

相関を見る際には散布図などを作成して、可視化していく方法が一般的ですが、作成せずとも傾向はつかめますので、ここでは割愛いたします。

まず相関を調べるために、表のtop10では受験地からの距離の近い順位が10位までに入っている県、worst10では受験地からの距離が近い順位が下から10位までに入っている県(つまり受験地から遠い距離にある県)に着色をしてみます。

もし10万人あたりの登録数と、受験地の近さが完全に相関があるとすれば、すべて着色されることになります。

結果、topとworst合わせて20項目のうち8項目で該当していますので、正の相関があり相関係数は0.4となります。

うーん。相関は微妙ですかね。

こんな感じで、他の要因についても見ていきましょう。

要因② 給料が多い

気象予報士試験を受験するためにも何かとお金がかかりますよね。1回受験するだけでも約1万円、交通費などを含めると結構かかります。

給料、つまり平均年収が高ければ、受験するのも抵抗はあまりないので、受験者数が増え、結果的に登録者数も増えると考えました。

これを調査するためには都道府県別の平均年収が必要になります。

都道府県の平均年収をもとに、調査した結果がこちらです。

東京都の平均年収は全国1位で455万円で、神奈川の435万円、千葉の422万円と続いていました。そして最下位は沖縄で347万円でした。

こちらも都道府県ごとに順位づけし、先ほどと同様に、表のtop10では年収の多いtop10が入っているもの、worst10では年収の少ないtop10が入っているものに着色しています。

こちらの結果は20項目のうち9項目該当ということなので、正の相関があり相関係数は0.45となります。

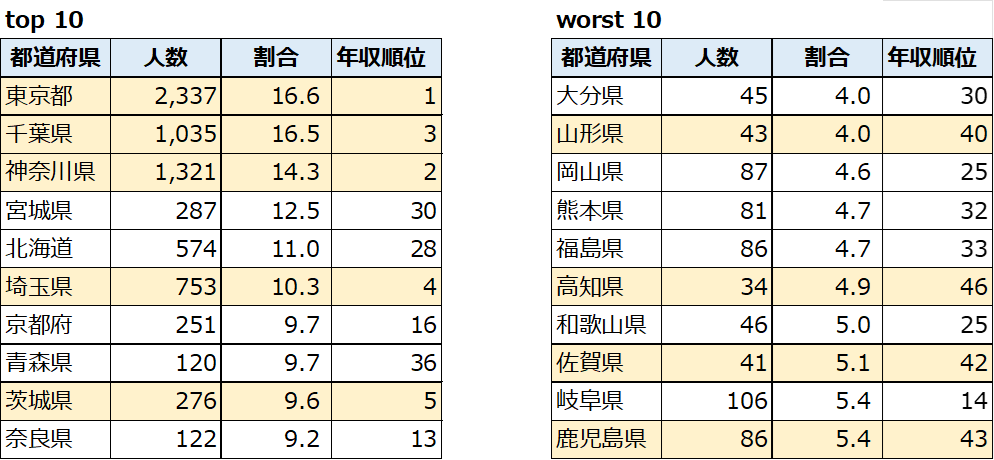

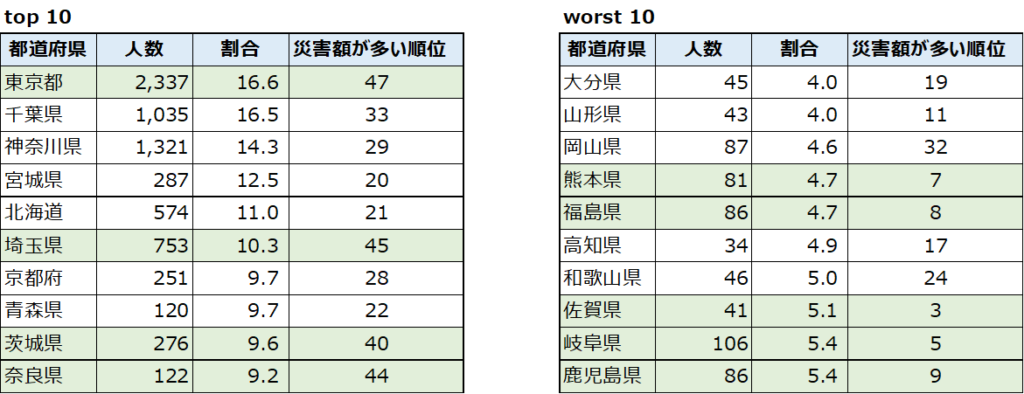

要因③ 災害が多い

災害の多い県では、気象に対しての興味をもち、気象予報士の受験をしてみようと思う方も多く、結果的に登録者数も増えると考えました。

この調査には災害被害額のデータを使用します。

これは都道府県別で年間どれくらいの災害被害額が発生しているかを示すもので、これが多いと自然災害が多いんだないうことがわかります。

その調査結果がこちらです。

年間の災害被害額1位は島根県で57,943百万、2位広島県、3位佐賀県と続き最下位は東京都でした。

東京は災害が少ないんですね~。

先ほどと同様に、表のtop10では災害被害額の多いtop10が入っているもの、worst10では災害被害額の少ないtop10が入っているものを追記し着色してみます。

あれれ、どちらも、該当するものがないですね。

20項目に対して該当0項目でしたので、正の相関については相関係数は0です。

正の相関はないことがわかりましたが、ここで、別の視点でみてみましょう。

表のtop10では災害被害額の少ないtop10が入っている県、worst10では災害被害額の多いtop10が入っている県に着色してみます。

するとこうなります。

20項目に対して、該当が9項目ありますね。

ということは負の相関があり、相関係数は-0.45となります。

これまでに正の相関やら、負の相関がでてきたので少し解説します。

正の相関というのは、気象予報士の登録人数が増えるにつれて、対象とする値も増えるという考え方で、逆に負の相関であれば気象予報士の登録人数が増えるにつれて、対象とする値が減るという考え方になります。

ここでは災害が多いというテーマで調べてきました。

もし正の相関があれば、災害の増加につれて、気象予報士になりたいという人も増えていくということになります。

結果としては、負の相関がありましたので、災害が少ないと、気象予報士になりたいという人が増えるということになります。

でも、不思議ですね。災害が少ないと気象に興味をもつ人も多いのでしょうか。

このあたりはより深く調べてみたいものですね。

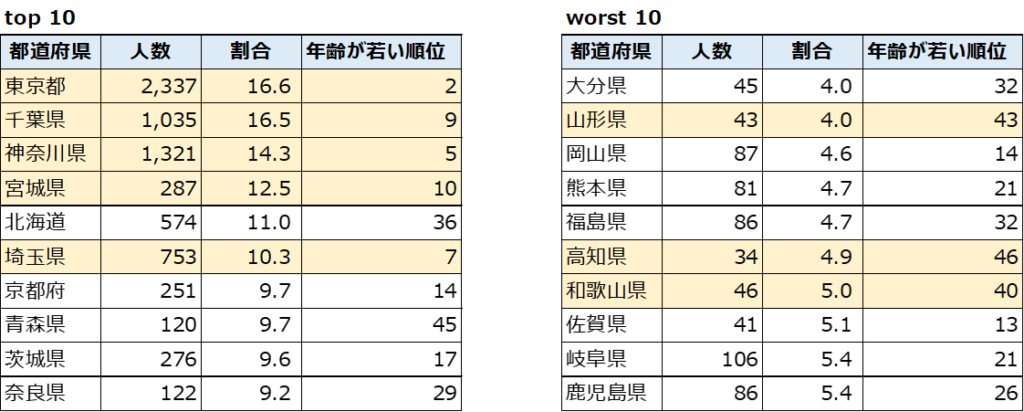

要因④ 年齢が低い

気象予報士を志す人や、これから気象予報士資格をとってみようと思う人は若い人の方が将来の選択肢が増えるという観点から有効であり、平均年齢が低い県ほど登録者数も多いと考えました。

都道府県別の平均年齢を使用して調査してみます。

その結果がこちらです。

都道府県別で平均年齢が低いのは意外にも沖縄県で43.5歳で1位、東京都が45.2歳で2位、愛知県が45.8歳で3位でした。ちなみに最下位は秋田県で53.1歳でした。

話がそれますが、平均年齢が50歳こえるってどうなんでしょう!?少子高齢化問題どうしようっていってる場合じゃない気がしますが。

余談ですいません。。話を戻します。

年齢でみると、20項目のうち8項目が該当していますので正の相関があり相関係数は0.4ですね。

あと、この調査に関連しますが、平均寿命で調べてみても面白いかもしれませんね。

長生きしている県では高齢の方も受験しやすい環境なのかと思いますので、もしかすると相関がみられるかもしれません。

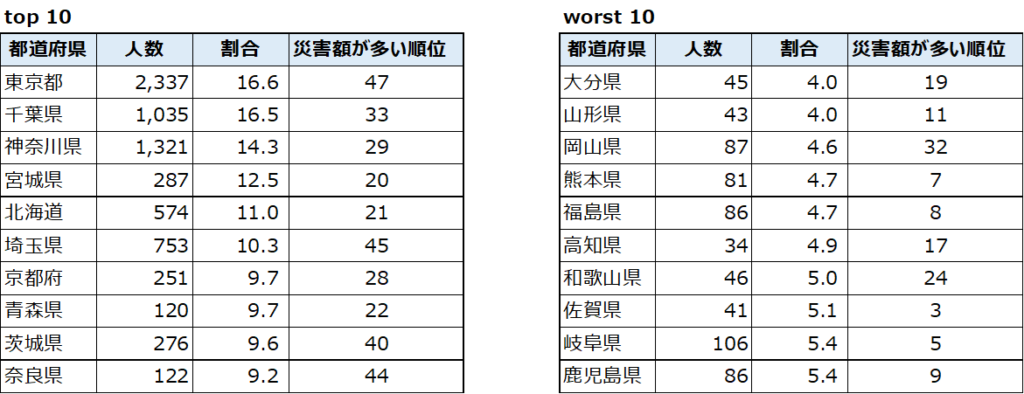

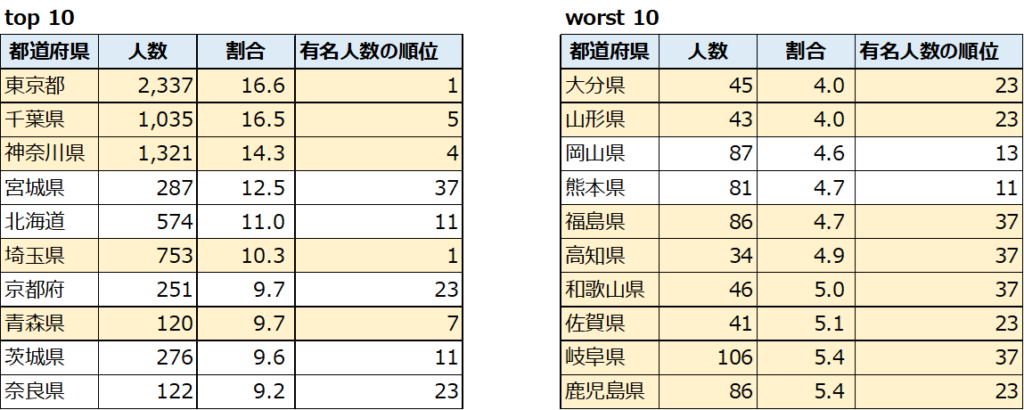

要因⑤ 有名人が多い

自分の都道府県に気象予報士資格をもつ有名人が多いとどうでしょうか。

ちょっと自分も受けてみようかな、ひょっとしたら受かるんじゃないかなと思う人も増えてくるんではないでしょうか。

そうなると、受験者数も増え、結果的に登録者も増えると考えました。

これを調べるには、都道府県毎での気象予報士資格をもつ有名人のデータが必要ですね。

それを調査してみた結果がこちらです。

有名人ナビというサイトの情報をもとに気象予報士資格をもつ有名人の数を都道府県別に調べて順位づけしてみました。

気象予報士という職業の出身県別有名人 | 有名人ナビ 出身都道府県編

私はあまりよくわかりませんが、芸能事務所に所属している方やアナウンサー、テレビでよく見かける方などが登録されています。

地元の都道府県の方なら聞いたことある人もいるかもしれませんね。

さて、気象予報士資格をもつ有名人の多い都道府県1位は埼玉県、東京都で13人、3位に愛知県で9人でした。

最下位については同率37位で0人です。そもそもの気象予報士の人数も少ないので、資格を持っている有名人の数も少ないですよね。

top10の表では有名人数の多い県top10を、worst10では同率37位の0人と同率23位の1人に着色しています。

20項目に対して、13項目該当していますので正の相関があり相関係数は0.65となります。

こうみると、結構関係性はありそうですね。

対策

ここまで、気象予報士がなぜ関東に多いかという疑問に対し、色々な要因について調べてきました。

一旦整理してみると、要因としては以下が考えられました。

・受験地が近い:正の相関 0.4

・給料が多い :正の相関 0.45

・災害が多い :負の相関 -0.4

・年齢が低い :正の相関 0.4

・有名人が多い:正の相関 0.65

一般的に相関については±1に近づくほど相関があり、目安として0~0.3未満でほぼ無関係、0.3~0.5であれば非常に弱い相関、0.5~0.7未満で相関がある、0.7~0.9未満で強い相関、0.9以上では非常に強い相関となります。

「有名人が多い」という要因で相関がありそうですが、他も弱い相関があり、全く関係はないわけでもなさそうですね。

気象予報士の登録数を増やす対策

それでは、これら要因をもとに、気象予報士の登録者数を増やす対策を考えていきましょう。

登録者数を増やすためには受験者数が増えないと伸びてこないと考えられるので、そこに焦点をおいて考察します。

まず、一つ目の対策として有名人が多いと、他の要因に比べ、気象予報士が増える傾向もありますので、ぜひ有名人のかたには資格を取得し、認知度を上げていただきたいですね。

認知度といった意味では、有名人に頼らずとも、身近な人が取得しているという事例もモチベーションアップにつながるかもしれません。

私の周りには残念ながら気象予報士を取得している人はいませんでしたが、もし自分の気になる有名人や、自分の家族、親戚、友達などが資格をもっていると、自分もチャレンジしてみようかな。自分もできるかも。と思う可能性や機会も増えてくるのではないでしょうか。

そしてもう一つ、気象予報士受験者数を増やすための対策として、受験地の拡大も1つあるかなと考えます。

給料や年齢などは、なかなかすぐに対策ができないところかと思いますが、まだ、受験地に関してはまだ検討の余地があるのではないでしょうか。

現在6か所しか受験地はなく、もちろん、費用対効果も考えないといけませんが、自分の町や近い場所が受験地になればきっと、受験してみようかなと思う人も増えてくるはずです。

そして3点目、災害を減らす対策です。

今回の結果では、災害が多い地域より、少ない地域の方が気象予報士の登録数との相関傾向が見られました。

これは自然災害が頻発しているところより、気候が安定している、災害が起こりにくい場所のほうが、気象に対してより、深く勉強してみようかなと思う人が多いことを示していると考えます。

災害の多い地域の情報を客観的にみて、興味をもつ場合もあるかもしれません。

そういった意味では、自然災害を減らしていくことができれば、受験数増につながる可能性もありますね。

以上3点、個人的な見解も含め考察させていただきました。

まとめ

ここまで、なぜ関東に気象予報士が多いのかというテーマをもとに要因分析をしたり、対策など考察してきました。

今回の記事は一般企業でも使える要因分析の手法や考え方を紹介することが、メインとなっております。

そもそも、気象予報士なんて増やさなくてよいんだよ。そんな対策意味ないよ。と考えられている方もおられるはずですので、そういう方は、さらっと流してもらって全く問題ありません。

ただ、もし少しでもなにか、改善をしていきたいと考えられているのであれば、本ブログの事例もぜひ参考にしていただけると、ありがたいです。

尚、気象予報士についてはこちらでも、紹介していますので、興味を持たれた方はぜひ受験してみてくださいね。

気象予報士試験ってどんな試験?試験内容や合格基準についても解説!

最後までお読みいただきありがとうございます!