皆さんこんにちは!気象予報士のyoshi.です。

今回は風の主役でもある傾度風と地上風について紹介していきます。

傾度風は低気圧や台風などの回転成分をもつ風を考えるときに使用され、また地上風は地衡風や傾度風の考え方をもとに考えることができます。

これらの風を考えるにあたっては、地衡風の知識が必要となりますので、まだ理解できていないよ。という方は地衡風を理解したうえでこちらの記事に進むようにしてくださいね。

【5分で読める!】地衡風とは何か?仕組みと特徴を図解でわかりやすく解説!

傾度風とは

定義は?

まず傾度風の定義を確認してみましょう。

傾度風は回転成分をもつ風を考えるときに用いられ、気圧傾度力、コリオリ力、遠心力がつりあって吹く風のことを指します。

数式で表すとV=1/2(-fr±√f2r2+4rG)

f=2ΩsinΘ、rは半径、Gは気圧傾度力、V2/rが遠心力となります。

低気圧では気圧傾度力=コリオリ力+遠心力となりますので、それぞれの式からVを求めると上の式を導くことができます。

数式はさておき、傾度風は地衡風と違い等圧線が曲線となっているときに活用できます。

それは低気圧や高気圧、台風のような回転成分をもつ擾乱の場合です。

イメージしやすいよう図を用いて紹介していきますね。

低気圧と高気圧

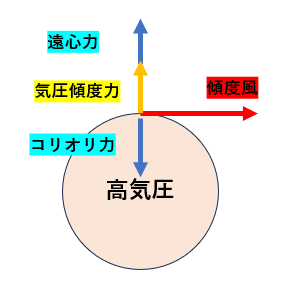

北半球での低気圧と高気圧の傾度風について考えていきましょう。

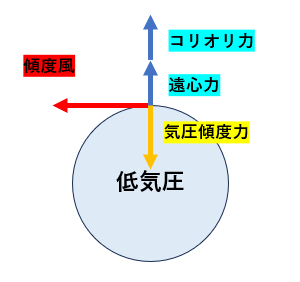

低気圧性循環

まず低気圧の場合です。

まず、地衡風でも勉強してきましたが、気圧傾度力は高圧側から低圧側に向かって力がかかることは大丈夫でしょうか。

そして北半球ではコリオリ力は風向に対して直角右向きに働きますので、図のようになります。

さらに回転する擾乱では遠心力が外側に向かってはたらきます。

この3つの力がつりあったときの風が傾度風です。

ちなみに遠心力は数式で表すとV2/rでした。

半径が小さい場合にはより強い遠心力が働くことになります。

そのため気圧傾度力が同じであれば、コリオリ力は後者の方が小さくなります。

台風も低気圧性循環ですので、考え方は同様です。

低気圧で反時計回りに風が吹くのは、傾度風の考え方が成り立っているからなんですね。

参考に、南半球では時計回りになりますので、注意しておいてください。

高気圧性循環

次に高気圧について考えていきます。

低気圧と同様に考えると上の図になることはわかりますでしょうか。

気圧傾度力、遠心力は上向き、コリオリ力は下向きでこれら3つの力がバランスすることで傾度風が図のようになります。

北半球において、高気圧では低気圧とは逆で風向は時計回りです。

そして、南半球では反時計回りとなります。

また遠心力や気圧傾度力が強まることで傾度風が強まることにつながります。

地上風とは

ここまで、傾度風について考えてきました。

傾度風がわかればもう一息。

これを応用することで地上風についても考えることができるんですね。

早速、見ていきましょう。

定義は?

地上風は傾度風または地衡風に摩擦力の影響を加味してバランスが取れた状態の時吹く風を指します。

地表から上空約1kmで吹く風のことで、私たちが外にでて遭遇する風はまさに地上風になります。

低気圧と高気圧

低気圧と高気圧の傾度風については先ほど考察しましたが、地上風になるとどうなるのでしょうか。

図を使って説明していきます。

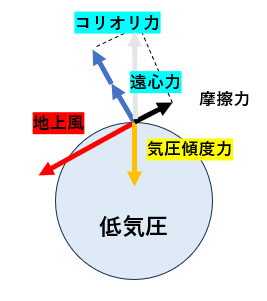

低気圧循環

まず低気圧です。

地上風では摩擦力の影響がポイントになります。

摩擦力は風向と逆方向に力が加わるのですが、それとコリオリ力+遠心力のベクトルの和が気圧傾度力とバランスします。

図をみてわかると思いますが、地上風は低気圧中心に向かって吹き込むようになるんですね。

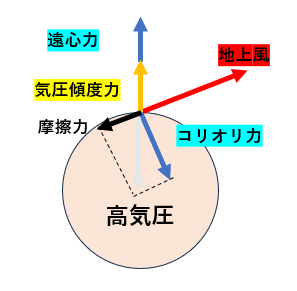

高気圧性循環

では高気圧はどうなるでしょう。

そうです。今度は外向きに風が吹くようになるんですね。

摩擦力が加わることで、低気圧側に風向がずれるということはしっかり覚えておくようにしましょう。

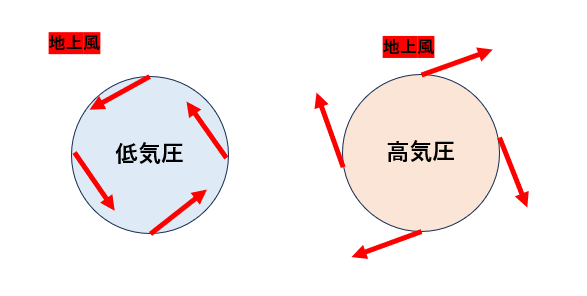

収束と発散

さきほど低気圧、高気圧で考えた地上風を4つの方向で図示してみました。

低気圧では地上風が中心に向かい、高気圧では外向きに出ていっていますね。

感のよい方であればもうお分かりかと思いますが、低気圧では風が収束し、高気圧では発散していることがわかります。

つまり、低気圧では風が中心に向かい行き場がなくなるので、上昇流が発生し、逆に高気圧では空気がなくなるので下降流が発生し空気の補填をしようとします。

このように低気圧や高気圧が存在することで、地球全体でバランスを取ろうとする力が働くことになるんですね。

まとめ

地衡風や地上風について紹介してきました。

普段、外に出て、風の強弱を経験することもあるかと思いますが、それは気圧傾度力が強かったり、弱かったりすることにも影響しているんですよね。

風の考え方を理解していると、何気なく接している自然現象にも面白味が増してきませんか?

ぜひ身近な事象に置き換えて理解を深めていっていただければと思います。

【5分で読める!】温度風とは何か?仕組みと特徴を図解でわかりやすく解説!

最後までお読みいただきありがとうございます!